|

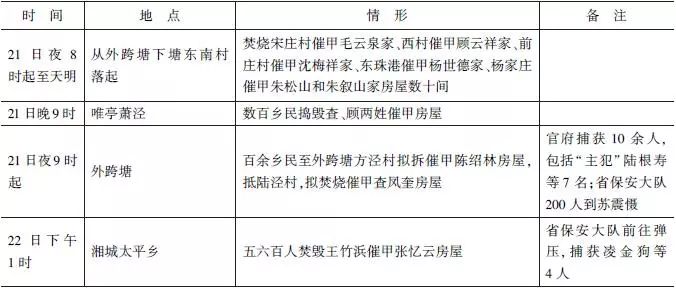

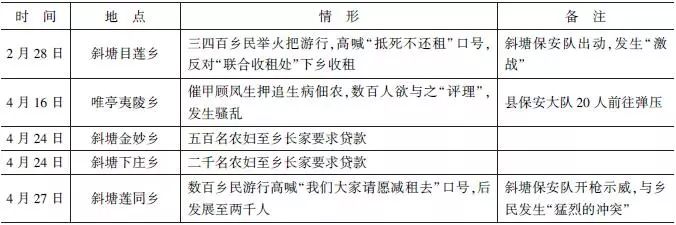

发生于乡民之间的关系,无论和谐的还是冲突的,多以物质生活利益为基本诉求,与琐屑的日常事件相关;矛盾的激化可能导致短暂时段的集合行动(collect behavior),行动结束之后往往又重复出现。20世纪30年代前期发生在苏州东乡的“打催甲”便是这样的集合行动。所谓“催甲”,又称“催子”“催主”“催头”,是地主雇佣的向佃户催租的人。作为租佃关系研究中的典型案例,苏州“打催甲”行动在以往的农民运动史论著中,比较一致地被作为“阶级斗争”事件提及,事实上迄今为止,学者们仍将租佃关系的阶级剥削性质作为前提,更多地从剥削程度和剥削方式等方面对租佃费用、收租组织等进行实证性细究。需要强调的是,“打催甲”实际发生于日常生活中,以其为中心进行考察,便于说明租佃关系的日常性及其实质意义。 根据唯物史观的经典理论,租佃关系即为阶级关系,而基于所有权的阶级关系更多地源自生活实态的抽象,于是,走进民众世界的社会史学者注意到,以实际生活互动为表现的租佃关系在日常世界中有其特殊性状,期望以“从事实际活动的人”为出发点,进入“他们的现实生活过程”,以揭示“这一生活过程在意识形态上的反射和回声”。 一、 租佃关系的日常维持 民国年间苏州租佃关系发达。据20世纪30年代中期田赋征收处报告,吴县佃耕地占全部田亩的70%—80%;在常熟,地主和农民的所有地分别占总耕地的72%和28%。常熟屯王乡上塘村共有农家25户,只有4户自耕农仅够维持生活,其余皆为佃农。换句话说,苏州农民所种之田,大多向地主承租而来。在催甲被打的苏州东乡,“自耕农不多,差不多都是佃户”,一年要还两次租。苏州佃耕地中,以永佃居多。租田有田底、田面,地主享有所有权,称“田底”,而佃农只有耕种权,称“田面”。在永佃制下,业佃关系非常淡薄。根据苏州的习惯,业佃双方互不通知,私相转移田底权或田面权,其结果,佃户不认识业主,业主亦无从知晓佃户,租簿上的佃户姓名,渐渐顶替继承而失真了。“年深月久,经手人或有死亡,或有变更,则业主惟凭租簿坐收租米。” 地主大多居住在苏沪城里或江南市镇上。昆山居外地主最多,“竟占全县地主中之65.9%”。闲适、自在地生活于城镇的地主,对于田地的坐落、佃户的姓名大都是不知道的,收租的事情一定要雇用熟习四乡佃户的催甲来专门办理。催甲深入乡村旮旯,对于农民田地的情形,“非常熟悉,业主就利用他们,替自己催收田租”,所以在苏州有许多人以此为职业。 苏州地主设立租栈收租。每年霜降后,租栈派催甲向农人遍发“租由”,知照交租。本来催甲发放租由,仅负通知之责,而地主们往往为贪便起见,索性连收租的事情也让催甲代理。离城远的农民,省得跑远路去完租,倒也觉得便利,催甲收租之后,汇解地主。 苏州收租在时间上设立限期,共四期。在正式规定收租日期之前3日,谓之“飞限”,在此期限内完租,除了有特别折扣外,另有饭酒钱补贴。其后每10日为一限,曰“头限”“二限”“三限”。期内完租的,给以些微折扣,以示优待;过期缴纳的,照例加罚若干,以示惩戒。 “农民深非不得已的时候,谁都要讨这个便宜,所以过去苏州收租,是最简便快当不过的,除非年成不好,或者有些延欠。”过了三限不缴,租栈就派催甲下乡催缴。 催甲催讨无着,则开具“切脚”(其效力实等于法院里的拘票)由追租委员会同催甲武力收租,或牵牛作抵,或撑船代偿。如果耕牛、船只或水车等有点价值的农具都没有,则拘押以儆,所谓“押追”。押追即将佃农拘押于“田租处分所”,进行超经济勒逼。民初吴江盛泽《盛湖竹枝词》云:“粜将新谷典春衣,三日还租限趁飞。哪讲终年妻子食,免教开欠入圜扉。”为了获得一点优惠,佃户们哪怕典当春衣,也要极力在“飞限”期内完租;若迟迟不交,所谓开了“租欠”,免不了押追入狱。 由此可以看出,与佃农发生直接联系的是催甲。租佃关系在这里具体表现为佃农与催甲的日常往来关系。这样的日常关系常常并不和谐,尤其体现在催甲追讨地租的过程中。这是1936年5月21日一位金姓催甲在苏州乡下的催讨写实。在佃户王小全家的稻场上: 人都纷乱地围聚在小全门口的场上,这一句那一句的都替小全诉苦,恳求。那差人一只眼皱着[,]一只眼只是摇头,吓吓的嘲笑声使人难过而怒恨。……红面娘说:“你要人,不过叫他去吃掉几碗饭,总要你到金先生那边去说说,譬如行好事;阿全实在苦楚。你看看——指两个孩子——如果他去了,剩下这两个小孩子怎么过活,他的老婆不死,那里会弄到这样,他是从来没有欠过租米的。人是大家知道好人,阿弥陀佛。”小全这时流泪了,但还是不响。 在作为临时办公地的茶馆里,金催甲与小全有如下对话: “王小全共十八元七角六分。” “我没有钱。” “那是你不要还了,这样没有,那样没有,你大约存心想赖掉了。” 王小全最终被带到了拘押处。至此,农民对催甲已经充满怨气。实际上,催甲历年下乡催讨,“多迁怒贫农”,“向启农人之怀恨”。尽管你怨我恨,但两造关系在表面上仍很“和谐”地维持着:倘若催甲“走到管辖下的农家去,农民必须十分恭敬的款待,四时八节,送礼成为农民应有的义务”。也就是说,租佃关系并没有因为催甲的追讨而太过紧张,即使对催甲有些怨气,主要也是指向某些催甲的不近人情和恶劣态度。面对前来收租的地主,佃农也同样地恭敬。近代江南歌谣《田主来》道:“一声田主来,爸爸眉头皱不开;一声田主到,妈妈心头毕卜〔哔卟〕跳;爸爸忙扫地,妈妈忙上灶。米在桶,酒在坛,鱼在盆,肉在篮,照例要只鸡。”佃农的心情尽管有些紧张,但在这里,主佃关系也“和谐”地维持着。 据时人观察,地主的居住地点与租佃关系颇有关联。比如,苏州东乡的地主,大多住在苏沪城内,与佃农疏离,而西乡地主多住在乡间,业佃接触机会较多,所以“西乡欠租抗租的情事,比东乡少得许多”。也就是说,租佃关系由于双方的直接互动,倒相对和缓: 收租可以有各种各样的方式。最简单的一种是直接收租,地主亲自到村子里来收租……佃户可能很穷,一开口就要求免租或减租。另一方面,若是这个地主属于老的文人阶层,他有时会受人道主义教育的影响。我(按:费孝通)知道几件地主不愿勒索佃农的事。传统道德与寄生虫生活之间的冲突,有时使这些地主绅士们的乡下之行只能得到精神上的满足,而得不到足够的钱来纳税。但这种直接收租的方式限于少量的小地主,大多数地主通过他们的代理人收租。 如果收租事宜没有催甲假手其中,则租佃关系更觉“和谐”。昆山徐公桥东距苏州东乡仅数十里之遥,农家80%系佃户,大多有地而不敷耕作,乃兼租他家之田少许以为补充;地主与农民同居一地,所有收租等事均可亲自经理,无须假手于人,“故地主与佃户之间感情极融洽,绝无丝毫阶级间之恶感”。在这里,租佃关系与血缘和地缘等人际关系一样,自然无澜地滋长着。 二、 租佃关系的变故 然而,日常的租佃关系并不总是温情脉脉。进入20世纪30年代,世界资本主义经济危机影响到中国,不景气年代到来,苏州乡民的完租遇到很大的困难。首先是与市场联系紧密的副业失败。苏州租佃关系的正常维持,有赖于发达的乡村副业。20世纪20年代,东乡有农民称,单靠几亩租田“是不济事的。我另有几亩烂田,一年两熟半,贴补我不少呢”。所谓“烂田”,可种水生经济作物如芡实、茭白、荸荠等。种植这种作物的苏州南园农民“每年总有盈余,到还租时也很踊跃,一些也不畏缩”。如果仅是一般农作物,完租则显困难。在常熟,有人算过一笔账,五口之家,种着10亩田,平均每亩田收白米2石,共计20石,还地主租米大概6石至10石,剩下来的米,要供一家五口的食粮,有时还恐不足,至于种籽以及肥料等资本,差不多要完全落空。五口之家,老老小小辛苦了一年,结果仅足以糊口。在苏州乡民生计中,蚕业占有非常重要的地位。蚕业所得,一方面“可在这青黄不接的时候调剂一下。如果隔年向地主拖欠了佃租,这时脱售去了茧子,也可勉为偿清一些”。但自从世界经济不景气以来,“养蚕已趋于末路了”。本来,常熟西北乡靠种桑养蚕,东南乡靠做花边来扶助,可是这两种副业,进入20世纪30年代,“因受整个社会不景气的影响,获利亦非常微薄了”。时人指出,苏州农村凋敝之最大因子,“不在农业之衰颓,而在副业之失败。昔藉副业所入以完租者,兹尽为洋机制品所夺去,物价下落,金融复枯,生产不加多,支出无所减,无力完租,情岂得已”?唯亭附近村落,向以织绸为副业,几乎每家有织机,“好的时候,每一织工每天工资的收入,约有两元之谱,全镇可有六七十万元的收入”,至20世纪30年代中期,家庭织绸“大多无工可做,同时工资也比前减低,每天一人至多只能赚五六角,因此,许多生利者,变为分利者,再加以年成不好,真的无法可以完租”。其次是资金挹注渠道堵塞。过去,苏州一般农民所以能够正常还租,常常是靠着挪借。一方面是向地主借贷,后来农民因为无力归还本利,加以田租无着,一般地主也没有余钱可以出借,即使有钱也不敢再借给农民。银行的信用放款,数目不够,还带些抵押性质。最致命的要算“会钱”,决不能因米贱而减短,一年的收入都用来缴“会钱”还不够,“田租当然置之度外了”。 在不景气岁月里,已经与佃户积怨的催甲依然我行我素,成为乡民攻击的主要对象。“打催甲”开始了,诱因是1934年江南大旱。 灾荒年头,催甲有决定地租减让之权。1934年亢旱成灾后,吴县政府和市党部照例组织秋勘委员会加以勘查,以确定收租及纳税标准。秋勘委员会由政府机关代表和地主组成:机关代表都是有资产者,生长于城市,对于农村实况及民间疾苦不甚了了,勘灾工作“全本外行”,故不免敷衍塞责;而地主委员又不亲自下乡,“全将其权付之于催甲”。这样,秋勘委员“假手于乡长、村长及催甲等自由估计,于是冤〔怨〕毒之气,都呵于乡、村长及催甲身上”。据当时地方报纸报道: 今年夏间,久旱成灾,影响秋收,灾情奇重。全县被灾田亩达四十余万亩,为三十年来所未有。县府特组勘灾会,勘察灾况,以定成色。本月八日,分头出发勘灾。乡民因勘灾委员莅乡时,本偕区公所及催甲等同来,事后对所拟之成色,认为太大,要求催甲转请重勘,催甲等以早经勘定,且得各人同意,何能重勘,拒绝未允,于是乡民迁怒于催甲及乡镇长副,谓系不帮乡人之忙,不幸事件乃种因于此。 乡民不是无端迁怒催甲,而是催甲在勘灾过程中确实不公。1934年乡民潘长根称,他们到外跨塘翁家浜烧房子,是因为“看荒催甲陆家夫不平等,有面子的减成色,无面子的就要十足,所以我们愤恨”。乡民陈应龙供称:“因为看荒的不平,所以要放火,我们的田只能收四成,他们催甲要勘六成,不是叫我们没有生路了吗?”灾荒成为“打催甲”的一个诱因:是年旱魃为患,秋收欠佳,地租无法缴纳,农民“积忿生怨,遂有发生纠众焚毁催甲居家之暴动”。 20世纪30年代“打催甲”事件集中出现在三个时段。第一时段是1934年10月中下旬,见下表:   资料来源:《一部乡农因勘灾问题发生聚众闹荒风潮》,《苏州明报》,1934年10月21日,第2张第6版;《闹荒风潮余波未息》,《苏州明报》,1934年10月23日,第2张第6版;《苏州娄门外农民聚众暴动》,《申报》,1934年10月21日,第2张第6版;《苏州农民暴动》,《申报》,1934年10月22日,第3张第9版;《苏州农民暴动风潮平息》,《申报》,1934年10月23日,第2张第8版;《湘城农民暴动,催甲张忆云家被焚》,《申报》,1934年10月24日,第2张第5版。 据统计,1934年10月中下旬“打催甲”事件,涉及催甲四五十家,焚烧房屋一百四五十间之多,损失十数万元。湘城地方损失尤巨,“约有三万元之谱”。风潮似乎很快过去了,但人们注意到,这次闹荒的农民,除了焚烧催甲的房屋以满足他们原始的报复欲望外,对于勘荒纳租的本身,却没提出什么要求。勘灾委员会没有重新勘荒,吴县政府也未改善催甲制度。因此这一次苏州农民的闹荒,虽然平静了,但“造成这此〔次〕风潮的原因却还是存留着”。正如人们的预料,一个月后的12月上、下旬,几乎在同一个地区,打催甲又开始了:  资料来源:《甪直农民聚众放火》,《苏州明报》,1934年12月4日,第2张第6版;《吴江境内亦发生风潮》,《苏州明报》,1934年12月10日,第2张第6版;《唯亭闹荒风潮继起》,《苏州明报》,1934年12月30日,第2张第6版;《乡民闹荒焚屋抗租》,《申报》,1934年12月5日,第2张第8版。 第三时段是1936年春季,基本情况见下表:  资料来源:钱志超:《苏州的农潮》,《生活知识》第2卷第2期,1936年5月16日,第64页;房龙:《天堂的毁灭》,《劳动季报》第9期,1936年6月,第138页。 苏州“打催甲”事件非始于20世纪30年代。东部乡村的车坊镇葫芦桥浜催甲姚温良家的房屋曾在清末和1918年两次被焚,1934年已是第三次。吴大琨:《最近苏州的农民闹荒风潮》,《东方杂志》第32卷第2号,1935年1月16日,第84页。大体可以说,从19世纪60年代永佃制普遍出现之后,“打催甲”渐成水乡江南租佃关系中的经常性事件。从性质上说,这是一种在特殊情况下对某一共同影响产生反应的集合行为,其最明显的特征是自发性。 20世纪30年代“打催甲”事件的发生不过是苏州乡民寻找生路而不得已的情绪爆发。本来农民是很容易满足的。20世纪20年代后期,苏州东乡的农民经过一阵秋忙便很轻松了:“卖米的钱还租剩下的钱,地上的出息,将零碎债还了,大家便都笑嘻嘻了。”这当然是“他们还有饭吃”的年份,至1934年大旱灾发生,生活无法维持了,“田里没有东西,水一点也没有……地里也不能种菜和茄子。那时整顿的饭是可以说没得吃了,只吃些‘南瓜糊’或是小麦屑糖皮的薄浆。年青的都进城做工去了。女人‘看蚕’也没‘出息’,因为辛苦了一阵,茧子还是没人要;只得做三个小钱一双的袜底,每天倒有十双可做,有的轮不到东西做,只得坐在家里想心事,拜菩萨”。这样,数年来的贫困、饥饿、荒歉“使农民失掉了忠厚的德性,他们已是典质殆尽,穷无所归,铤而走险者,日繁有徒”。1935年《大公报》某记者在苏州实地调查时记载了一个场景:某地方领袖闯入一个农家,劝告他们纳租。那农民引这位领袖参观他的家庭布置,真所谓室如悬磬,绝无长物。最后跑到他的卧房,床铺已没有了,打了一个大地铺,下面用稻草衬底,上面盖的也是稻草。他揭开一层草,向地方领袖说:“先生,你是掮盖去缴租米?还是掮衬去缴租米?”记者按语:苏州的农民虽不一定都是穷困到如此地步,但是至少我们可以承认,苏州农民抗租的骚动实在是为了“生存挣扎”。 三、 租佃关系的日常意识 租佃关系是基于土地占有的阶级关系。所谓阶级,“就是这样一些集团,由于它们在一定社会经济结构中所处的地位不同,其中一个集团能够占有另一个集团的劳动”。据此,佃农的阶级意识意味着他们至少应该具有:第一,群体差别意识;第二,群体对立意识;第三,社会结构意识。而这一切,只能产生于乡民的日常互动过程之中,因为租佃关系首先不是抽象的概念,而是一种实际的人际关系,是乡民日常生活的一部分。符合生活实情的观察方法,“是从现实的、有生命的个人本身出发,把意识仅仅看作是他们的意识”。佃农的阶级意识自然滋生于生活实态中。 在考察英国工人阶级的形成过程中,汤普森强调,阶级“是一种历史现象”;阶级意识只能确定于“人们在亲身经历自己的历史时”,它是“在人与人的相互关系中确实发生(而且可以证明已经发生)的某种东西”,“当一批人从共同的经历中得出结论(不管这种经历是从前辈那里得来还是亲身体验),感到并明确说出他们之间有共同利益,他们的利益与其他人不同(而且常常对立)时,阶级就产生了”。在汤普森那里,阶级的“存在”和阶级的“觉悟”是同一的;一个人天生地在某种生产关系中处于某种地位,但是,他对这种地位的认识并不与生俱有,他必须通过许多“经历”才能认识到这一点。总之,阶级的经历是阶级意识“形成”的关键。 佃农的“阶级经历”就是他们的日常生活,滋生于其间的阶级意识具有明显的日常性。首先,佃农可以在群体意义上意识到自身与地主及其催甲的地位差别。在吴江同里小镇,“特别显眼的”是在旧式屋子之间有几所洋房,这些就是地主们的“贵宅”。据时人的调查和比较,昆山地主的房屋“皆建筑阔大,窗户明朗,光线充足,陈设完善……夜多燃有罩之煤油灯”,而佃户房屋“皆为草屋,建筑简陋,房屋低狭,窗牖微小,光线不足,屋基全为土制。室内陈设杂乱,夜多无灯,间或有之,且多无罩”。此类景观差别,感官刺激明显,最易引发乡民的群体差别意识。作为地主的代理人,催甲与乡民关系更为密切,其地位更是“显眼”:因为“业已发迹”,他们“大多非常富足”。其次,佃农已经在群体意义上意识到自身与地主及其催甲的利益对立。在常熟山歌《只怕地主催租粮》唱道:“一根扁担软弯弯,挑起小囡离家乡。人问阿哥啥事体?只怕地主催租粮。”面对地主的催逼,佃农背井离乡。两者关系对立如此!在苏州,佃农把催甲笼统地看作“为虎作伥,专门以欺凌敲诈为业的”人,民国苏州俗语“佃户胼手胝足,催甲买田造屋”,便很形象地吐露了佃户与催甲的利益对立。所以当20世纪30年代苏州东乡农潮发生的时候,乡民们的打击对象便很明确,即“居间作恶、地主们之走狗的催甲”,兼及极少部分的乡、镇长。据称,1934年乡民所摧毁的房屋“从无累及无辜;近百多家被灾住户里也从没有一家是冤枉受害的”,可见乡民“对于对象的认识,已充分了”。当时《吴县日报》载,在焚烧房屋时,如系催甲独宅居住,即纵火焚毁;如有邻家毗连,恐殃及池鱼,则先将催甲房屋拆移,然后付诸一炬。租佃关系的对立性在日常生活出现变故时表现得尤其突出。 然而,佃农们的这种阶级意识具有明显的日常性。在佃农们看来,地主在某种意义上并非一个整体。从居住地看,居外地主“多以每年有一定之收入为快,地方公益,毫不参加,当地金钱,往往费之外乡”,而居乡地主因为“与其所有田产,相离不远”,与佃户同处一地。对于后者,昆山徐公桥的佃农认为,他们“亦非绝对坐食厚利之资本家,而为田地较多之小农。故除将余剩之田地租出外,自家尚留少许耕作,以自食其力”。照此说来,地主和佃户都是农民,或都是地主,没有本质的区别,此其一。 其二,佃农们觉得,损害自身利益的主要不是地主,而是催甲。当佃户因年成荒歉、婚丧人情等事,积欠稍多,似乎无力清偿,可能还要拖欠新租时,催甲们就会督率长工,到佃户所种的地里,把稻禾割下挑回,谓之“割稻头”;倘若数目还不够,再记一笔宕账,下年还会再来。事实上,催甲经常欺瞒地主,追求自己的独立利益。比如,他在地主面前撒谎:某佃户“租米已清的,说他留欠,或者指欠少的,说他欠多,反正收租向来不给凭证,佃户是没法抗辩的”。因为催甲“平日搜刮的厉害”,以致常熟佃农认为,让他们“呒衣饭”的不是别人,正是催甲:“种起田来一大畈,收起谷子几十担,催头来了走一走,弄得农民呒衣饭。”租佃关系的对立在这里具体表现为佃农与催甲的对立。时人甚至为地主辩护:“业主只顾生活舒适,收租方便,其他一概不管,平日所听到,只是催甲一边的话,农民的下情,无由上达,虽是催甲同农民已经是仇深冤〔怨〕结,业主还是茫无所知。”根据这种说法,站在佃农对立面的几乎只有催甲了。 其三,佃农们发现,应该将个别催甲与整个催甲群体区别对待。基于这种认识,在20世纪30年代催甲集体性被打时,个别催甲便受到了佃农们的“特别宽恕”。1934年10月22日东乡悬珠北旺墩等村百余乡民,来到外跨塘之方泾村,准备拆毁催甲陈绍林的房屋,该村农民“拒绝附和,并代求免”。陆泾村催甲查凤奎“平时对公益善举颇肯慷慨解囊,人情至厚”,邻近四五村农民于日前风声紧张时,“均自告奋勇出全力保护”,查氏亦宰猪两头,摆酒致谢。 佃农们的这些认识归结到一点就是,地主及其催甲似乎不能算作利益集团,这样,租佃关系中的群体差别及其利益对立便在一定程度上被消解,更无论从整体社会结构的高度理解这些差别及其对立了。产生这样的认识,固然可以说与乡民的认识水平有关,而认识水平又似乎可以归结为教育程度,但其实这就是日常生活中的一种感性认识。佃农局限于某一日常空间,其所理解的租佃关系样态自然非常有限,至多扩展至邻近地区;对于周边之外的租佃关系则不甚了了。事实上,在江南其他地方(或者就在吴县县内,以及苏州东乡附近的吴江、昆山、常熟、太仓等地),租佃关系则比较复杂,既有“仅占有田底,不占有田面,也就是说他无权直接使用土地,进行耕种”的“不在地主”,其多居住在城镇,而且兼营工商业;又有“既占有田面,又占有田底”的“完全所有者”,多居住于乡间,或可被称为“在地地主”。这些不同的地主,有的雇佣催甲,有的亲自收租。具体到催甲,亦有大小、个性的不同。佃农所接触的既是地主和催甲个体,自然多为具体感知,而少作群体考量。 如果说乡村存在群体意识,那么,更多的是聚合乡民的血缘和地缘意识。这样的意识,常常生成于日常交往中。在徐公桥,“一家有病,则四邻皆来分任看护,延医,购药。遇婚丧喜庆亦系大家帮助,仅备饮馔,不取任何物质之报酬”。在这里,业主与佃户是作为邻里关系出现的:“地主雇佃户作工……多数为婚嫁丧葬等事”,“感情融洽者多不给工资”。佃户缺乏资金,“他处不易借贷”,富有的邻居通融些,故常常“不得不开口于地主之前”。感情色彩极为浓厚的地缘意识基本消解了原本就很模糊的阶级意识。 租佃关系的日常意识也是意识形态日常化的产物。“统治阶级的思想在每一时代都是占统治地位的思想……那些没有精神生产资料的人的思想,一般地是受统治阶级支配的。”在传统农业社会里,地主阶级支配农民思想的基本途径是,将他们的思想转化为日常生活的道德。佃耕交租是“一种道义上的责任”,这在吴江开弦弓村人看来,是历来如此、无须证明、当然也无需怀疑的公理。有些老人说,“我们是好人,我们从不拒绝交租”,有些老人则说,“地是地主的,我们种他的地,我们只有田面。没有田底,就不会有田面”。日常道义在很大程度上维护了现成的租佃关系秩序,在不违背日常道义的前提下,租佃关系的某些变故,也并不是不可接受的。开弦弓村人认为,“佃户不交租是由于遇到了饥荒、疾病等灾难,佃户对这些是没有责任的。一个好心的地主,这时就会同意减免地租”。按照这种说法,20世纪30年代发生的“打催甲”,是因为催甲没安好心,自应为此负责。 至此不难发现,从日常生活出发,佃农们能够意识到他们与地主之间的差别及其利益对立,但这只是一种租佃关系的日常意识,一种模糊的阶级意识,而清晰的阶级意识的获得必须从日常生活跃升至抽象的社会结构,是为租佃关系的非日常认识。 四、 租佃关系的非日常认识 与佃农关于租佃关系的日常意识不同,社会精英对此问题的认识则是非日常的。他们的认识依所属派别的不同而相互区别,其中,最具代表性的是国共两党。20世纪20年代国共合作以来,国民党政权内的一部分社会精英,关注农民疾苦,开始从社会结构的内在矛盾入手剖析租佃关系: 自有秦专横,商鞅毁古制而变新法,专制相沿,数千年来养成地主之弊。夫生产者在农,而农民每年劳苦之收入,反以太平归入地主。而地主既不生产,又不劳力,坐收其利,养成其子弟奢侈淫欲之风,于国家社会有百害而无一利。果欲解放农民,须变更地主之权,使农民纳税直接公家,方为根本之计画。 需要注意的是,这些言论发表于1927年4月国民党“清共”之后。这表明,租佃关系的阶级性质一度曾是国共两党共同关注的焦点。基于此,社会精英们特别反对地主阶级中的土豪劣绅。就江苏而言,“土豪劣绅之在农村中作恶,贻害更巨……土豪劣绅的力量,是很雄厚的,较之他省均要剧烈多了”。依常熟的情形,一般地主“另外具备着一种势力,拥有一种特殊的政治势力”——“凡是大的地主,都是做过官的,官越做得大,田地越占的多,田地越多的人,越会做官”。因此“在国民党初夺政权的时候,土豪劣绅,曾经有一次敛迹”,在1927年至1928年上半年,“打倒土豪劣绅举动,随时随地都有”,随着国民党政权“渐入轨道”,打击土豪劣绅被视为“妨碍社会秩序,扰乱社会安宁的行动,都慢慢的消灭了”,20世纪30年代之后,土豪劣绅“在农村中的力量,已经恢复了原状,而对于农民的压迫,有的地方,或者较之过去,还要进一层,凡是农村中有剥削农民金钱的行为,均与豪绅有关”。在苏州,打击土豪劣绅的行动自1928年3月之后,“奉省令停止,乃从事建设”。 “建设”云云,包括维护既存的租佃关系秩序。 国民党人既已在整体社会结构的意义上着意淡化阶级对立意识,也就将其关于租佃关系的意识降低到与佃农一般的日常水平。对于催甲,他们发泄着与佃农几乎相近的愤慨:“催甲者,即生长当地之流氓,熟悉某佃户所种之田地为某业主之所有,业主遇有佃户欠缴租米时,即出资雇用此种流氓代为催缴。”平息“打催甲”风潮的方法,不过是在维护既存社会结构的前提下调整租佃关系的秩序。1936年吴县县长邓翔海决定“废除催甲制度”,为确保其“不死灰复燃”,特创设业佃登记所,将全县业佃之田地所在地及租额等项,调查清楚,一一登记入册,“俾主、佃各执一份,可以按图索骥”。这种所谓的“根本解决”之道,其实流于租佃关系的日常意识。一部分社会精英为维护现存社会制度计,也热衷于调和租佃关系矛盾:“如果政府当局与田主们不欲使阶级革命阶级斗争之说侵入于农村,不欲使劳资阶级的关系达于尖锐化的地步,那末便当注力于资劳间感情的培植与夫生产的协力改进,苟不此之图,后患曷极!”关于“资劳间感情的培植与夫生产的协力改进”以及相应的农事改良等事项,应该说,在当时得到了部分实施,也在某种程度上缓和了业佃之间的矛盾。 中国共产党则继续坚持租佃关系的革命理论,其理论基点在于乡村阶级关系的分析。毛泽东指出,在租佃关系中,地主“占有土地,自己不劳动,或只有附带的劳动,而靠剥削农民为生”,因而作为近代中国社会的反动阶级,成为革命的对象。至于那些“帮助地主收租管家,依靠地主剥削农民为主要的生活来源……应和地主一例看待”。催甲亦应作如是观。他们“没有固定薪水”,其报酬,按所发租由的亩数确定,大约每亩大洋一角。“信用可靠的”催甲甚至可以催至几万亩,“每年催租收入,计数千元”。仅此“正经的收入”,他们已经可以享受优裕的生活了,但催甲的实际收入并不止于此,他们常常在催租过程中上下其手,“欺诈农民,获得不少额外收入”。因此,他们“在乡间很有势力”,被称为地主的“着肉布衫”,有些“大头催甲”的势力甚至超过地主,如民国时期苏州郭巷钱氏、外跨塘的林晋夫、湘城的苏灿明、唯亭的顾体仁、车坊的史复泉、斜塘的张柏泉和浒关的沈玉山等,多“雇用伙计,多的三四人”;“有些中小地主反而要借他们的力量收得较多的田租”。在一定意义上,20世纪30年代苏州的“打催甲”就是打击地主阶级。 现在的问题是,这样的行动,是否必然导致推翻既有社会制度的暴力革命呢?面对愈演愈烈的农潮,当时一部分观察者似乎发现了其中的“异象”。从1934年初冬苏州第一次“打催甲”事件发生,前后时断时现,连绵两个月,“虽然并没有发生更大的流血,但在苏州县志书上,已是从未曾有的空前大变乱了”。1936年春天农潮再次发生时,情况更加骇人,它不同于前一次仅仅焚毁居间为虐的催甲房屋来泄愤,而是进一步地要求救济,甚至有包围当地公安局的行为。在唯亭“打催甲”事件中,开枪击伤乡民之巡长陆振家被殴伤甚重,警察方面曾被夺走五支步枪,弃掷河中。按照这一趋势,有人惊呼,农民们“已经不是要暂时的泄愤,而是要博得最后的胜利”了。 参与“打催甲”人员之广泛更让一部分人心惊。第一次“打催甲”时,集众鸣锣的就有“农妇、大众,老的小的,全走在生死的挣扎线上”。参与其中的农妇特别引人注目。1936年4月下旬,斜塘金妙乡老妇500余人,结队赴乡长住所,要求贷款购稻种,同时下方乡农妇亦聚众20余人,作同样的举动。女人的参与,让一部分激进民主主义者为之振奋:“女人再不是羔羊了,她们用最后一点力气抵抗吸血鬼。她们知道奴隶的末日已经来临,挺起了身子,负起了反封建和间接反帝的任务。……妇女大众们也要活,也要厮杀!而且是已经排演着这伟大的历史剧底序幕了!轰雷是要继续下去,而且扩散到全中国的农村,它要轰炸掉这多年的不平。”进一步说,“打催甲”就是农民革命运动的一部分,且有人相信,这场革命运动必另有“主使人在”,掺杂着“政治意味”,等等。其中的“主使人”暗指共产党,所谓“共匪捣乱”。 唯物主义者是“根据日常生活中千千万万件事实所表现的阶级矛盾和阶级斗争来判断‘利益’的”。打催甲的佃农所追求的是推翻地主阶级政权吗?这要“根据日常生活中”的“事实”来判断。据1934年10月被捕的乡民张根大供述:“此次放火是鸣锣为号的,所以并无为头召集之人”;钱阿前供:“是小福生叫我去的。”这完全是“临时集聚,陆续纠合,没有一定组织的行动,他们因愤激而生变,向催甲与乡长寻衅,这是他们平日所憎恨的对象。决不能疑心他们有什么背景!决不能抹杀了他们的痛苦,说是被人利用了”!事情就这么简单:“打催甲”事件只是苏州乡民迫于生存压力的集合行为,其中所包含的阶级意识体现了佃农关于租佃关系的日常意识,并无另外的政治意图。 历史事实是,20世纪30年代苏州业佃之间既没有因国民党政权的乡村改良而风平浪静,也没有因为中共领导的农民革命而激至白热化的程度。这正如白凯的“笼统”概括:20世纪二三十年代“长江下游地区佃户集体行动的突出特点之一就是自发性……国共两党都没有能力动员农民支持自己的方针政策和计划方案”。所谓“没有能力”应该包括党派势力与佃农日常意识之间的隔膜。在佃农那里,“打催甲”就是在当时的历史条件下,按照特定的生活逻辑表达日常诉求的一种方式。 结 语 谁也无法否认,所有的租佃关系,不管是日常的维持,还是一时的变故,总是存在于实际生活中,正如20世纪30年代的苏州东乡一样。面对实际的租佃关系,佃农与社会精英(包括精英内部)有着相当不同的理解与认识。以学术而论,这样的不同并无是非之别,毋宁是认识视野之异。局限于日常空间的佃农并没有欺骗自己,他们按照日常逻辑去理解和处理租佃关系,以达到利益的最大化,从而继续他们觉得还过得去的生活,追求属于他们的生活理想;至于从根本上改变所有制的革命行动,那不过是一些社会精英对佃农的高看或期许。很明显,在佃农的日常意识与社会精英的非日常认识之间,存在着不小的落差,但这仅仅是落差,而不意味着农民的落后。因为从历史实际来看,脱离农民日常生活的社会精英,之所以强调业佃之间的阶级冲突及其必然的革命后果,在很大程度上依据于抽象的社会阶级结构分析。善于阶级分析的法国史家托克维尔声称,“唯有阶级才应占据历史”。这不免武断。阶级分析是合理的,却难以改变佃农的生活选择及其日常逻辑,而后者也是实际历史过程的一部分。 历史的事实也促使社会史学者反思既往的社会认识论。当许多学者极力诉诸各种形式的语言、技术来解释社会,企图以此来把握社会的真谛时,有论者指出,真实的社会是狭隘的技术话语远远涵盖不了的。在抽象的概念之外,社会有其自身的属性与能量,需要我们以经验主义的框架去解释:“社会并非一个简单的抽象概念,而是一种嵌入个体意识、个体对特定现实的一种多维反应,是内部相互联系和外部相互勾连的独特总体……让我们更加学会关注那些使人类现实得以建基的社会文化过程。”对20世纪30年代苏州东乡“打催甲”事件的考察,不过就是经验主义地关注了农民生活世界的社会文化过程。 作者小田为苏州大学历史系教授 原文载《近代史研究》2018年第1期,注释从略 (责任编辑:admin) |