|

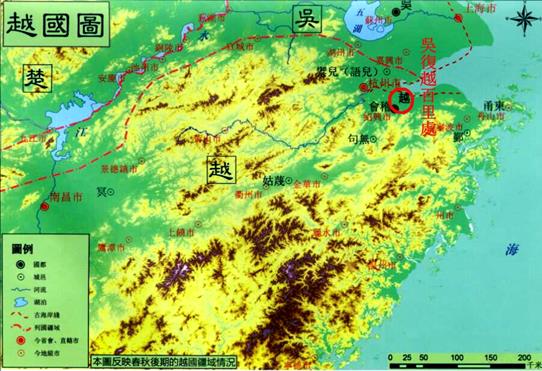

《越公其事》簡16-17:“茲(使) 整理者第三章注〔八〕:“ 網友“厚予”:“‘山林 謹按:“厚予”結合《越絕書》記載讀爲“幽冥”很具有啟發性。其將“ 第二字“芒”當讀爲“荒”。“芒”與“冥”雖然音近,但在文獻中相通少見。“芒”與“荒”相通在簡帛中很常見:[5] (1)《馬王堆漢墓帛書[壹]·經法·國次》:“是胃(謂)□逆以芒(荒),國危破亡。” (2)《馬王堆漢墓帛書[壹]·經法·國次》:“陽竊(察)者天奪【其光】,【陰察】者土地芒(荒)。” (3)《馬王堆漢墓帛書[壹]·經法·六分》:“主失立(位)則國芒(荒),臣失處則令不行。” (4)《馬王堆漢墓帛書[壹]·經法·六分》:“主暴臣亂,命曰大芒(荒),外戎內戎,天將降央(殃)。” (5)《馬王堆漢墓帛書[壹]·經法·六分》:“驅騁馳獵而不禽芒(荒),飲食喜樂而不面(湎)康。” (6)《馬王堆漢墓帛書[壹]·經法·六分》:“驅騁馳獵則禽芒(荒),飲食喜樂則面(湎)康。” (7)《馬王堆漢墓帛書[壹]·經法·六分》:“單(戰)朕(勝)而令不□□□失□□□□□□□空□與天□□則國貧而民芒(荒)。” (8)《馬王堆漢墓帛書[壹]·十六經·觀》:“陰敝者土芒(荒),陽察者奪光,人執(設)者摐兵。” (9)《馬王堆漢墓帛書[叁]·春秋事語·燕大夫章》:“樂則芒(荒),芒(荒)則□□□憂□□□爲起民之暨也。” (10)《銀雀山漢墓竹簡[貳]·國法之荒》:“〼者,以其國法之芒(荒),正(政)之壞,塞之屚(漏),俗之失,令之相傷、教之相害、物衡失、【禁失】。” (11)《銀雀山漢墓竹簡[貳]·國法之荒》:“何以知法之芒(荒)?國之所以利民之道少,民之所苦於國者多,乃【法之荒也】。” (12)《銀雀山漢墓竹簡[貳]·富國》:“〼隨(惰)其身,芒(荒)其地者,後適(敵)人,兵元備□〼。” (13)《銀雀山漢墓竹簡[貳]·占書》:“无故而自田其城下,是胃(謂)窮德,乃有芒(荒)野,四競(境)不通。” (14)《北京大學藏西漢竹書[叁]·周馴》:“爲人君者,不可以大〓酒〓(大酒,大酒)則大芒(荒),主大芒(荒)而臣不芒(荒)者,國非其國已。” 而若如整理者將“芒”讀爲“莽”,亦有一例: 《阜陽漢簡·萬物》:“殺魚者以芒(莽)草也。” 雖然“草莽”一詞在傳世文獻中習見,但我們應尊重簡帛中的用字習慣,而且長沙馬王堆漢墓帛書亦發現於楚地,可見“芒”通“荒”在楚系語言中是比較常見的。雖然我們目前未發現楚簡中有“芒”通“荒”的例子,但本篇簡21有“𤜪(荒)弃”一詞,可輔證“亡”可與“荒”相通。 “幽荒”即“荒远之地”,《尚書大傳》:“堯南撫交阯,于《禹貢》荊州之南垂,幽荒之外,故越也。”《抱樸子·詰鮑》:“鮑生曰:王者欽想奇瑞,引誘幽荒”。我們知道古文字中在原有字形的基礎上附加相關意符是很常見的,近年來學者們結合花東甲骨中的“幽”字字形對“幽”字本從“山”作過很多討論,[6]因此在“幽”字之上附加與山中之物有關的“艸”是可以理解的。 古文字常於較孤立突兀處增添飾筆,如:“𠂤”訛寫作“𡴎”,[7]“ 《越公其事》簡27-28:“緃(總)經遊民[12],不爯(稱) 《越公其事》簡30:“王親涉泃(溝)淳 整理者第四章注〔一一〕:“泑塗溝塘之功,指各種水利工程。 謹按:“泑塗”一詞在句中解釋與我們的看法不同,文獻多“泑澤”“泑水”等,很少能與“塗”搭配。這裏的“ 簡28“ (1)《上海博物館藏戰國竹書(三)·周易·睽》:“上九:楑(睽)𠇗(孤),見豕 (2)《北京大學藏西漢竹書[肆]·妄稽》:“必殺周春,請要於涂(塗)”。 (3)《銀雀山漢墓竹簡[壹]·五教法》:“〼壘塗(途)道,使三軍之士皆見死而不見生。” 從簡文與傳世文獻可知,吳返越王之地面積百里,[23]且多爲丘陵與鹽堿地(見附圖),[24]這樣的地帶多“幽塗”是可以講得通的。“幽塗”與“泃(溝) 附記:張顯成師、劉國勝先生對文章提出很多寶貴建議,特此感謝。  附圖[26] [1] 李學勤主編《清華大學藏戰國竹簡(柒)》,中西書局,2017年,頁123。 [2] 簡帛論壇《清華七〈越公其事〉初讀》38樓,2017年4月26日。 [3] 沈兼士主編《廣韻聲系》,中華書局,1985年9月。 [4] 禤健聰《戰國楚系簡帛用字習慣研究》上編“戰國楚系簡帛用字習慣例釋”,科學出版社,2017年3月,頁54。 [5] 白於藍《簡帛古書通假字大系》,福建人民出版社,2017年12月,頁1024。 [6] 可參看郭靜雲《幽玄之謎:商周時期表達青色的字彙及其意義》,《歷史研究》第二期,2010年,頁17;楊軍會《談花園莊東地甲骨文字的原始性》,《中國文字研究》第十五輯,大象出版社,2011年,頁218-222;陳美蘭《說“幽”——兼談〈蘭賦〉“幽中”》,《中國文字》新三十七期,台灣:藝文印書館,2011年12月,頁13-22。 [7] 李守奎、肖攀《清華簡〈繫年〉文字考釋與構形研究》,上海:中西書局,2015年,頁120。另外,此書亦討論過“幺”“玄”“糸”“𢆶”“絲”等字的關係,參看頁179-191。 [8] 參看“心包”的評論,武漢大學簡帛網簡帛論壇《清華七〈越公其事〉初讀》42樓,2017年4月26日。 [9] 關於馭簋這一字形材料受陳劍先生《古文字形體源流研究》課程提示加入,重慶北碚,漢語言文獻研究所,2018年5月23日。 [10] 徐寶貴《石鼓文整理研究》下冊,北京:中華書局,2008年,頁1115。 [11] 羅福頤主編《古璽彙編》,文物出版社,1981年,頁159 [12] 整理者將“緃”讀爲“縱”;“經”讀爲“輕”。此處應理解爲“役使遊民”而非“輕緩遊民”,可參看季旭昇《〈清華柒·越公其事〉第四章“不稱貸”“無好”句考釋》,“上古音與古文字研究的整合”國際研討會會議論文集,澳門:澳門大學中國語言文學系、香港:香港浸會大學饒宗頤國學院,2017年7月15-17日,頁12;駱珍伊《〈清華柒·越公其事〉補釋》,台灣:第29屆中國文字學國際學術研討會論文集,2018年5月18-19日,頁523-533。 [13] 整理者隸定作“貣”,讀爲“貸”。從字形上看,戰國文字中“弋”字下部作一短橫,且短橫較平的情況是“弋”字羨符,這與“弋”下部作一撇筆爲“戈”的情況區別明顯。可參看李家浩《戰國 [14] 李學勤主編《清華大學藏戰國竹簡(柒)》,中西書局,2017年,頁128、頁131。 [15] 裘錫圭主編《長沙馬王堆漢墓帛書集成[肆]》,中華書局,2012年,頁41。 [16] 馬承源主編《上海博物館藏戰國竹書(五)》,上海古籍出版社,2005年,頁152。 [17] 武漢大學簡帛研究中心編《楚地出土戰國簡冊合集(一)》,文物出版社,2011年,頁43-46。 [18] 馬承源主編《上海博物館藏戰國竹書(八)》曹錦炎先生釋文,上海古籍出版社,2011年,頁258。 [19] 武漢大學簡帛研究中心編《楚地出土戰國簡冊合集(一)》,文物出版社,2011年,頁75-80。 [20] 見宋華強《新蔡葛陵楚簡初探》整理釋文,武漢大學出版社,2010年,頁452。 [21] 李學勤主編《清華大學藏戰國竹簡(陸)》,中西書局,2016年,頁119。 [22] 白於藍《簡帛古書通假字大系》,福建人民出版社,2017年12月,頁288-291。 [23] 見簡18“【吳】人還越百里”,關於簡18簡序問題可參看陳劍《〈越公其事〉殘簡18的位置及相關的簡序調整問題》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心網http://www.gwz.fudan.edu.cn/Web/Show/3044,2017年5月14日。 [24] 由簡34“【得】于越邦陵陸。陵稼,水則爲稻,乃無有閒艸”可推測越百里之內多山陵。相關記載又見於《吳越春秋·勾踐歸國外傳》:“越王策馬飛輿,遂復宮闕。吳封地百里於越,東至炭瀆,西止周宗,南造於山,北薄於海。” [25] 參看雷晉豪《“周道”:封建時代的官道》,台灣:國立成功大學碩士論文,2009年。 [26] 附圖採自黃鳴《春秋列國地理圖志》,文物出版社,2017年。圓圈處爲“吳復越百里”之地。 (編者按:本文收稿時間爲2018年5月28日20:34。) (责任编辑:admin) |