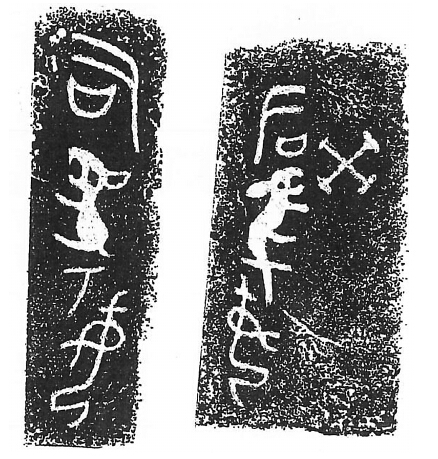

后母戊青铜方鼎 陈列在中国国家博物馆里的一件商代青铜方鼎,高一米多,重量近一千七百斤,1939年出土于河南安阳武官村,是我国现存最大的古铜鼎。此鼎以其宏伟的体量、端庄的造型、瑰丽的花纹、堂皇的气势,雄踞于我国古代青铜礼器之巅。鼎内壁铸有三字铭文,应代表器主。这三个字有人释为“司母戊”,故大鼎曾名“司母戊鼎”。可是从1983年以来,在中国历史博物馆的“中国通史陈列”中,经过进一步研究,已将大鼎的铭文改释为“后母戊”;此鼎遂定名为“后母戊鼎”。在博物馆中此名称一直沿用至今。不过仍有称之为“司母戊鼎”的。对于如此重要、受到万众瞩目的国宝,不应该没有一个准确的、统一的叫法,那么,国博的定名对不对呢?看来有必要对这个问题加以探讨。  后母戊鼎铭文 在大鼎的铭文中,“后”字写成反文,作“  ”。本来甲骨文中许多字的写法左右无别,如 ”。本来甲骨文中许多字的写法左右无别,如  (,明705——此为甲骨文出处,下同,编者注)或作 (,明705——此为甲骨文出处,下同,编者注)或作 (缀23); (缀23); (臣,乙696)或作 (臣,乙696)或作 (粹1152); (粹1152); (尹,续6.17.1)或作 (尹,续6.17.1)或作  (丙71); (丙71);  (旬,甲2410)或作 (旬,甲2410)或作 (鄴1.35.1); (鄴1.35.1); (好,乙3164)或作 (好,乙3164)或作  (库237); (库237); (朕,甲2304)或作 (朕,甲2304)或作 (丙128)等,例子很多。这些字读起来从未引起误解,因为无论向左向右,都是同一个字。大鼎上之反书的“后”字亦同此例。殷墟妇好墓出土的圆尊和方尊上都有“后母”铭文,其中的“后”字在两个尊上的写法就一反一正,却不能认为它们不是同一个字。现代书法家偶尔把“秋”字写成“”,还保留着这种写法的遗意。 (丙128)等,例子很多。这些字读起来从未引起误解,因为无论向左向右,都是同一个字。大鼎上之反书的“后”字亦同此例。殷墟妇好墓出土的圆尊和方尊上都有“后母”铭文,其中的“后”字在两个尊上的写法就一反一正,却不能认为它们不是同一个字。现代书法家偶尔把“秋”字写成“”,还保留着这种写法的遗意。 上古时代中,“后”泛指君上。《尚书·仲虺之诰》说:“徯予后,后来其苏。”这里的“后”指商汤。所以《尔雅》就说:“后,君也。”在古文献中,后益、后稷、后羿等君主之名屡见不鲜。连带而及,“后”字亦训后妃之后。比如妇好是武丁的法定配偶之一,卜辞中就称她为“后帚好”(合集2672)。母戊也应是武丁的配偶,鼎铭中称她为“后”,正是合情合理的。这种称谓甚至可以追溯到夏代,《左传·哀公元年》说过浇杀了国君夏后相。“后缗方娠,逃出自窦,归于有仍,生少康焉。” 后缗是相的配偶,她也被称为“后”。  “后  母”圆尊和方尊 母”圆尊和方尊商代称呼贵族,习惯在私名之前加上爵称,如“侯虎”(前4.44.6)、“白(伯)) ”(丙52)、“亚”(亚铙)等,和“后戊”的词序一致。不过后戊的地位更为尊崇,所以鼎铭中未直呼其名,而用了“戊”的庙号。至于“母”,则指她的辈分。在甲骨文中,祖母一辈的称“妣”,母亲一辈的则称“母”。“后母戊”三个字将器主的爵称、辈分、名号都包括进来了,堪称实至名归,文从字顺。 不过和一般左右无别的字不同的是,“后”字的反文不仅是写法上的变化,它还代表另一个字,即“司”。“后”、“司”两字互不相干。在甲骨文中,这种情况很少见,但问题恰恰出在这里。甲骨文中有“司工”(存1.70),“司”指职司。《说文》说“司”是“臣司事于外者”。那么“司母戊”岂不成了一位办事人员,这当然讲不通。于是有的研究者乃将“司”解释为“祀”。商代有时以“司”字代“祀”,如言“王廿司”(前2.14.4),但这里指的是年份,不是祭祀。甲骨文中祭祀的“祀”字作“ ”,是个常用字,如言“祀于河”(乙2587)、“祀祖乙”(存1.257)等,但在这类词句中,没有一处是用“司”字来代替“祀”的。青铜器铭文中更绝未见过“祀母戊”、“祀母辛”之类写法。或以为“司”字与“祀”字读音相近,便可通假。但汉语中的同音字数量巨大,好些字的读音虽相同或相近,用意却毫无关联。而将大鼎铭文的首字释“后”,却既有出土的金文为证,又有传世文献作依据。在这些证据面前,释“司”就全然站不住脚了。 至于甲骨文、金文中有时以“毓”代“后”,这两个字可以两存,本无足怪,不过它们的侧重尚有区别。卜辞中常用“高”字和“毓”字代表世代的先后,如言“高且(祖)”、“毓且(祖)”(均见粹401);“高妣庚”(前1.36.5)、“毓妣辛”(遗363)等,则“毓”有先后之后的含义,与上述“后”字的用法不尽相同。 当代研究古文字的学者多称大鼎为“后母戊鼎”。唐兰先生力主此说,并指出:“春秋时‘叔夷鎛’讲成汤伐夏后,‘后’字也写成‘司’”(见《考古》杂志1977年第5期),他举出的是一条很有力的证据。李学勤先生在讨论妇好墓出土器物中的“后母辛”铭文时,也明确指出“后”是身份(见《文物》杂志1977年第11期),这些论断不容忽视。 总之,在“后母戊”铭文中,“后”是爵称,也是指她的地位和身份,用意非常明确,故此鼎仍以称“后母戊鼎”为是。(原文刊于《北京晚报》2016年12月22日39版) (责任编辑:admin) |