|

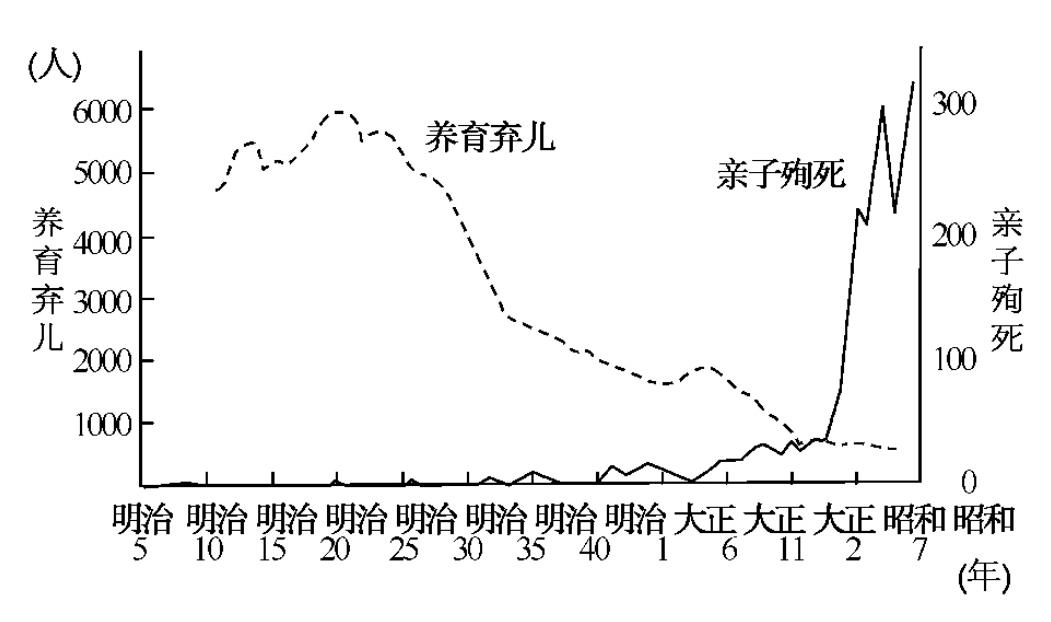

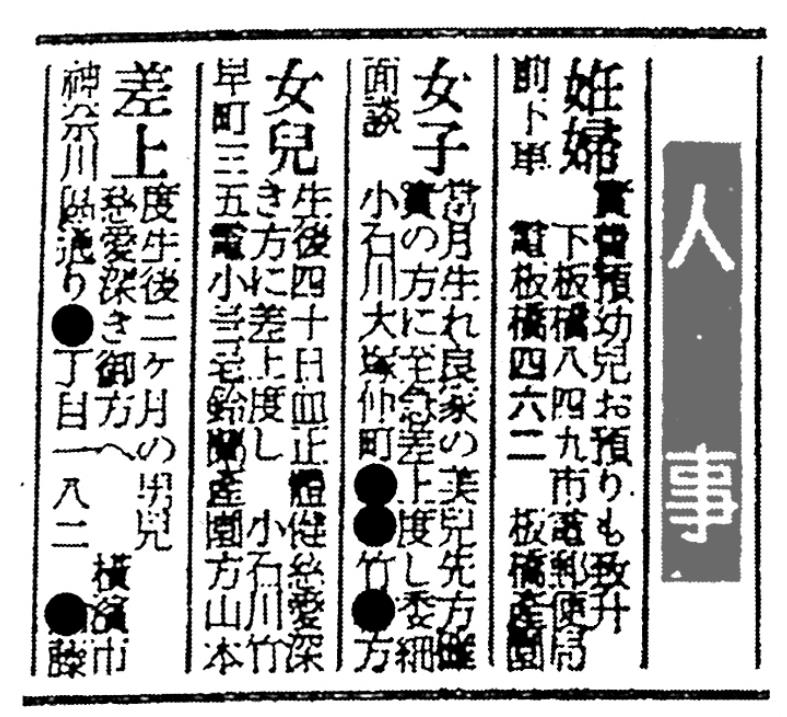

四、城市化和家庭的变化——实情中体现的日本特征 (一)“亲子殉死”的产生过程  图8 弃儿和亲子殉死的相关图 (引自:养育弃儿数为《日本帝国统计年鉴》1-53亲子殉死数为小峰茂之《小峰研究所纪要》5) 最后,通过与韩国相比较,我将指出伴随着城市化发展日本的家庭发生的变化中最具日本特色的地方——即在日本“家”的一脉相承性以及由此形成的新的家庭伦理。下面,我将结合亲子殉死问题具体说明。由图8可知,大正末期亲子殉死的增长与弃儿的减少倾向呈现负相关性。原本亲子殉死应是由多种社会、文化因素复杂地相互作用而形成的现象,之所以这里只分析其中一个主要因素,并且在众多家庭内暴力中也只选择亲子殉死为代表,是因为这样能更清晰地呈现出此后很多其他的家庭问题都共同存在的新的家庭规范。 虽说这张图的数值表示当年的弃儿数量,但却不是所有弃儿的实际数量,而是养育弃儿的累计数量,这些孩子被他人家庭(或养育设施)收养,直到13岁前每年都可以接受国费补助的7斗养育米。这些在他人家庭中抚养的弃儿数量在1887年(明治20年)前后达到高峰后便开始急剧减少。而恰恰在此相反,此时亲子殉死却急剧增加。我认为这两者有着密切的关系。这里省去论证过程直接说结论,即养育弃儿数量的减少意味着若是丢弃孩子就不会再有家庭来收养这个孩子,也就是说,日本成了一个难以丢弃孩子的社会,养育孩子完全是孩子亲生父母的责任这种观点占了支配地位。所以,仅父母自杀的话与弃儿无异,这被看作是抛弃孩子的冷酷行为,而这也就是此后亲子殉死频发最大的原因。 如前文所述,亲子殉死是指父母在自杀同时杀死自己孩子。然而在以前这两个行为并不是捆绑在一起出现的,当某个家庭遇到了困难,通过父母自杀,或者弃儿、杀子,两者择一便在一定程度上解决了生活困难。问题是,为什么这两个行为会叠加起来了呢?为此,我们可以先来了解一下亲子殉死频发之前的社会状况。例如1915年(大正4年)7月的《读卖新闻》报道了如下事件,标题是《夫妇情死/不忍看到因饥饿而哭泣的孩子》。 住在东京三轮的一间长屋中的职工夫妇“服用大量升汞夫妇情死”,“夫妇膝下有长子(7岁)、次子J(五岁)、三子K(三岁)共三个孩子,今年二月始在共同长屋同住,但因经济不景气,断了收入来源,陷入贫困。夫妇可以忍饥一日食一餐,却不忍见小儿因饥饿哭泣不止。夫妇在商量之余下定决心,共赴黄泉。共留下四封遗书,分别给家主、小儿、父母和政府官员,知道只因自己贫苦,让天真小儿活受饿鬼道之苦实为不忍,事已至此,恳请照顾我儿,见者落泪……”“不忍见小儿因饥饿哭泣不止”“让天真小儿活受饿鬼道之苦实为不忍”等措辞出现在报纸上后,成为直到大正末期亲子殉死也常用的套句,但是,从前的一般做法是只有父母自杀,而将子女寄托他人抚养。  图9 (引自:《东京朝日新闻》1932年(昭和7年)×月12日) 图9是1932年(昭和7年)的《东京朝日新闻》的人事栏的一部分,现在可能难以置信,这是“赠送女儿(略)”“赠送生后两岁男婴”等的广告,这些广告直到1934年(昭和9年)为止都在频繁刊登。在过去,将孩子托付给他人并不像现代一样被看作是绝对罪恶的行为。即便是现在,震动了社会的熊本弃婴保护舱问题,依然引起了赞成和反对两极化的意见争论。从孩子生命的角度考虑,弃儿和亲子殉死是完全相反的现象,但是媒体却把这两者和其他的家庭内事件相联系,营造出社会和家庭都不正常的印象,或根据这种先验性的价值判断进行合并性评论,可以说这是非科学性的、缺乏分析性思维的现代民俗。 (责任编辑:admin) |