|

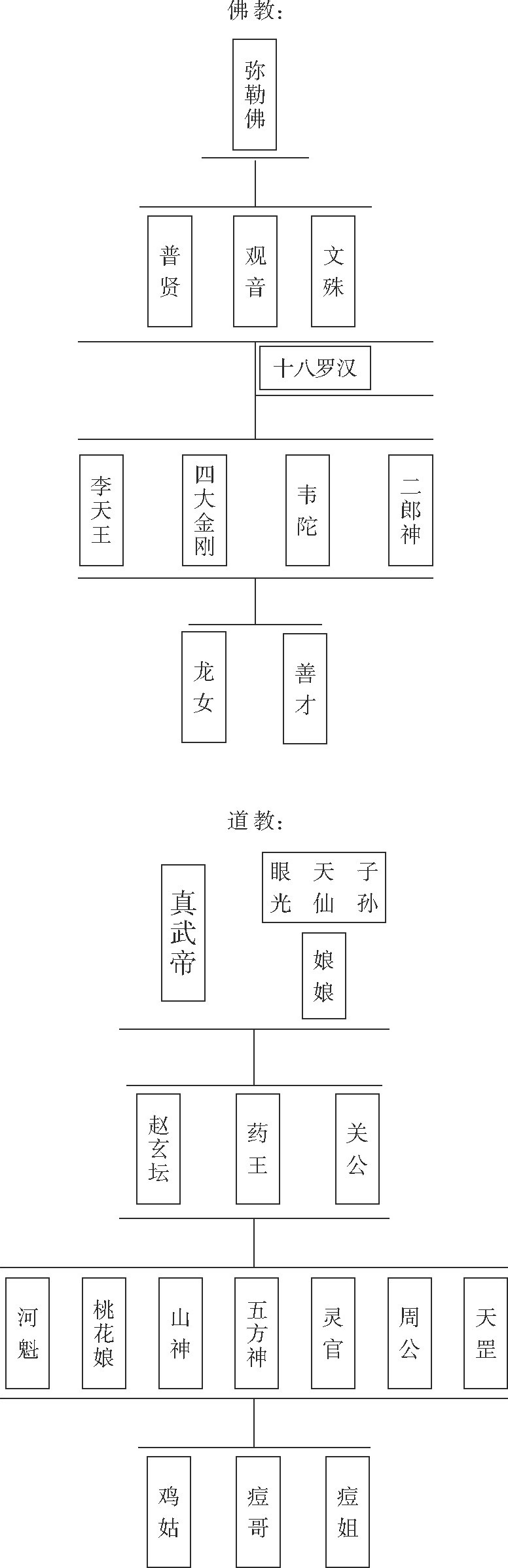

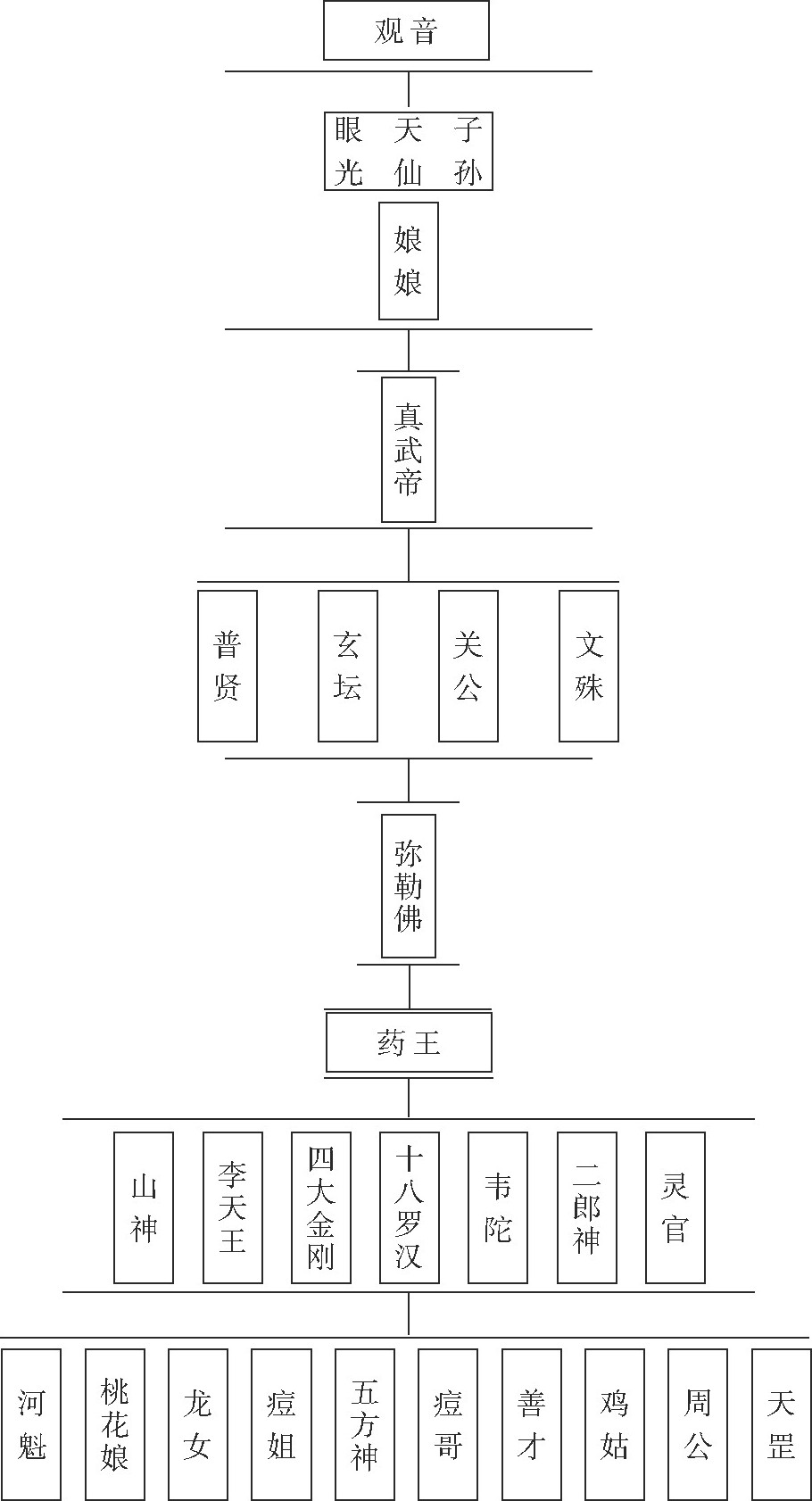

四、“被反对者”:复归与共存 有关乡村社会中的庙宇宗教、家神崇拜、禁忌与习俗,以及信仰空间与社区整合等等细部,均有助于描画民间文化在反迷信氛围中的生存境遇及变迁形态。通过对这些经验事实的抽象,我们可以从被改造者的内部去讨论这些现象背后的社会原因,亦可从许多方面重新检讨“现代”确立的过程。 (一)作为生活与习惯的信仰仪式 祠神崇拜、家神崇拜以及其他特殊形式的崇拜,均与衣食住行等日常生活发生不同层次的联系。每一种信仰仪式在应付村民生活的实际需求方面都有独特意义:“天旱了,固然得祈雨。有什么不舒服,一样亦得求神,甚至一举一动,莫不求神佛护佑。农民的生活要离开了宗教,几乎可以说要整个解组。”1上至全村或数村的联合团体,下至一户一人,大至整个社区中衣食安全的问题,小至个人烦屑琐碎的需求,莫不可从神灵崇拜中获得满足。 神灵与日常生活的紧密联系,可以从其地位排列中得到佐证,列位高低即代表了认同差异。延年寺的庙神多属佛道两教,但是村民对神佛地位的看法却全然不受此类外在结构的局限。他们心目中,另有一份阶梯,判别神灵地位高下的谱系(见图2)。   从图2可以看出,村民们对庙神地位的排列,多受其功能的影响,而少受其在庙中所在位置的影响。直观来讲,哪些菩萨受香火更盛、在村民心目中所居地位更高,不取决于宗教家的设计,而完全取决于生活逻辑。比如,弥勒佛为大乘之佛,其地位应在最上,但因其与村民日常生活不发生密切关系,所以在村民眼中其地位降列于第五;文殊、普贤本应与观音同列,可是普通村民去拜祭三大士,实际上仅仅是信奉观音一神而己,所以文殊、普贤降与关公、赵玄坛同列。延年寺的偏殿庙神中,数娘娘殿香火最旺,“可以称为全寺之冠”,这是因为娘娘的功能是管理妇女的事情,而村中庙宇崇拜者又多为妇女。2这说明,神灵亦有其宗教地位与世俗地位的区分,在民间信仰系谱中,只有与生活中的实际需求密切相关的神灵才被认为是重要的——“延年寺的庙神并不因其所在之区位——正殿或偏殿——而影响村民对其之崇拜与信仰,要紧的还是这些庙神的功能是否能适应村民生活中的需要。所以庙神之重要性的决定因素,不在于区位的差异,而实在于功能的关系”。3庙神是村民们庙宇宗教崇拜的对象,村民亦根据各家不同的需求而崇拜不同的庙神,并对这些神灵依次进行分类和排序: 从庙神的繁复分工,就可以看出村民生活中多方面的需求;从庙神的香火盛衰的不同情形,可以看出村民生活上需求的变迁。4 乡人为不同的神灵赋予深浅不同的意义,这些想象中的神圣存在才因此变得实实在在、具有了超凡的意义,也正清晰勾勒出了信仰仪式与日常生活的联结关系。 1936年燕京大学的李有义在考察了山西徐沟县农村的宗教组织后说,在今日中国内地的农村中,宗教是与农民的生活离不开的,神权的势力依然很牢固存在着,尤其在交通闭塞、地位偏僻的地方,几乎可以说仍然是神权统治的社会: 我们不能把它当作一个单纯的信仰问题,因为任何种的信仰,若是不能与实际生活发生关系,这种信仰是不坚固的,不攻自破的,若一种信仰与实际生活发生了关系,则这种信仰已经不是一个单纯的信仰,而成了整个生活中的一部分了。中国农村的宗教组织就是这个样子,宗教在他们不是信仰,乃是生活,不是空虚,乃是实在,整个生活都交织在宗教组织之中,在他们日常生活上没有一样不受宗教组织的影响的……农民的生活要离开了宗教,几乎可以说要整个解组。5 这是对中国人信仰形态及其内在理路的高度概括:信仰在生活中的功能不是单纯的,而是渗透在各个方面;崇拜,是在反映生活上的某种具体问题。信仰的习惯统治着人们对待生活的观念,渗透于日常,或者说它本身就是日常的一部分;种种灵验传说与触犯神灵遭“报应”的传说,含蓄一种“道德性”:昭示村人,在日常生活中不得逾越常轨,应努力向善。由此,神灵崇拜亦构成一种“控制社会秩序的手段工具”。6陈永龄也说:“宗教生活似乎是人类生活中不可缺少的部分,宗教信仰是渗透于生活的各部门,与其息息相关,打成一片,具有不可想象之伟大势力。”7在回头观察民国时代的民间信仰体系时,最直观的一种呈现便是信仰与生活的密不可分,真正的浑然一体。比如那些青苗会期间举行的庆典、祭祀仪式,8很难分清哪些是农事,而哪些是“迷信”,日常与信仰是完全交融的。甚至,也很难分辨是祭祀借助青苗会举行,还是起青事宜借由祭神仪式而展开;无从区分何为实际的生活、何为看不见的信仰,更谈不上区分什么才是合理的习俗、什么是迷信。只能说,信仰空间和信仰仪式为民众的集会、从而为形成动员力量并且组织村庄日常事务提供了一种有效的外在形式。 此一时的中国农家,人生观、经济生活、消费、生产、人际、对新教育的接受,无一不受到信仰与神灵的影响。反对迷信于是就具有了牵一发而动全身的全局性影响;现代主义者论述并主持下的反迷信运动在乡村社会的大体失效,亦即变得有迹可循。 (责任编辑:admin) |