|

李公明 时至今日,城市史研究仍然要面对身份认同的困惑,就如英国城市史之父迪奥斯所说,城市史是“百纳主题”。人们几乎可以从各种学科和无数视角研究城市史,从历史地理、城市规划史、城市建筑史到“城市人类学”、“城市政治学”、“城市气象学”等衍生学科,跨学科与多视角是城市史研究总的特征。但是无论如何衍生、变化,城市史研究的核心仍然脱离不了以单个城市为中心的“城市故事”,不同的城市故事也脱离不了自己的核心主题,这些核心主题则必然与各自的历史地理和城市规划与建筑空间紧密相连。以明清北京的城市史研究为例,作为“帝都”这一性质始终决定了北京城市史的研究离不开政治权力中心这个核心主题,而“帝都”的特征则首先在北京城的规划与建筑中鲜明呈现。但可能是作为一个门外汉的寡闻,在我所了解的国内学界北京城市史研究著述中,真正以“帝都”的政治权力为核心议题切入明清北京城的空间规划与建筑设计、并且充分运用社会理论和批判性话语的研究著述甚少见到。

因此,朱剑飞的《中国空间策略:帝都北京 1420—1911》(诸葛净译,三联书店, 2017年8月)以其鲜明的“帝都政治”研究意识而具有独特的学术意义:“在明清北京,城市建筑与朝廷政治是如何联系在一起的?我们能否把北京看成一座‘政治的建筑’?这个‘政治的建筑’是如何被设计和构筑而成的?”(见本书封底) 这些都是关于“帝都政治”的大哉问,由此而延伸出更具体的问题意识是:作为一套最复杂的空间组织、一个运行着的统治机械装置,它是如何构成和如何运转的?权力与空间如何相互关联?或者说,空间如何容纳和推动权力的运作?皇帝是如何跨越宫墙观看与凝视外部世界?政治帝都如何能够同时具有纯粹的美学意义和价值?可以说,这些问题意识已经足以构成一部关于权力的空间政治学。 该书的研究目标是以分析的、批判的建筑历史学剖析明清时期北京的政治空间,所谓“分析的、批判的”,不难在作者自己归纳的基本研究方法中看到。比如,以马克思主义和19世纪古典西方社会学以来对国家威权和意识形态批判的社会学分析方法为大背景,以福柯所代表的微观权力分析法收集材料并进行相应的微观描述,对空间与政治的复杂关系的理论化分析;又比如,把相关的古代官方文献和论说看作是一种需要分析和破解的意识形态表达。另外,加上作者自己从宫城平面图上以提取点、线、“细胞”等方式提炼出来的“院落边界图”、“细胞图”等图形分析,然后借助福柯理论、儒家和法家理论加以解释,分析的、批判的社会理论方法论与当代图形分析的结合,从而展现出帝都空间的“王道”理想和“霸道”本质。 说白了,就是以政治学与社会学的眼光(权力,意识形态,国家政府,民间社会等等)讲述这座帝都的故事,把政治社会学与建筑学方法结合在一起,“把紫禁城作为社会和政治的机器来研究”。该书第一部分“社会的地理”从以亚洲为背景的中国地缘政治版图的设计,发展到作为皇帝意识形态表现的京城总体布局,再把研究视野扩展到作为联系中央朝廷与地方社会的城市空间;第二部分“政治的建筑”是全书的核心部分,研究的焦点是紫禁城,从空间和政治的角度分析了紫禁城的空间结构与权力关系,从权力的运转与衰亡过程中揭示这种关系的发展与变化;最后的第三部分从宗教与美学的角度分析帝都的形式空间的审美问题。 在记忆中,我曾经有两次在游客极为稀少的情况下漫步紫禁城,空旷的庭院、延伸着透视线的通道、无处不在的红墙都诱发着历史想象。印刻在这个巨大平面布局中的物理性关键词是位置、距离、路线、朝向、疏密、开合、高低、曲直、视线……与之相对应投射出来的政治学关键词是权威、尊贵、安全、神秘、高效……是平面空间政治学最形象的图解。政治和权力无法离开建筑,不仅是为了权威的象征等等,而是首先出于最基本、最形而下的需要——统治者住在哪里和在哪里办公,这本来就是政治权力最基本的“要素”。说到底,帝都的建筑空间策略其实就是皇帝的身体与空间策略,是皇帝的身体如何安放、如何与别人接触的策略。

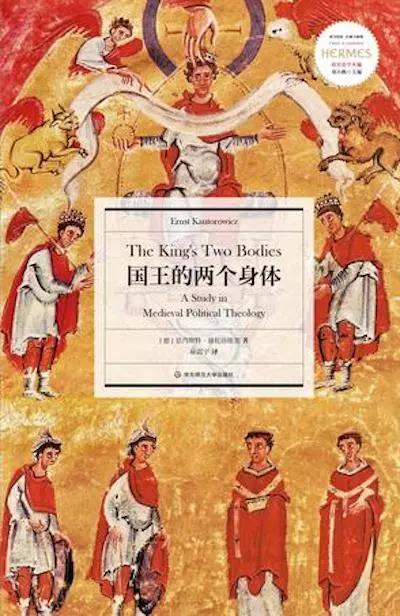

因此,突然想到恩斯特·康托洛维茨的《国王的两个身体》(徐震宇译,华东师范大学出版社,2018年1月),虽然无论是伊丽莎白一世时期英国法学家创制的“国王的两个身体”概念还是康托洛维茨在这部著作中所论述的问题都与中国皇帝的帝都和皇宫建筑研究没有什么关系,但是也不无启发性的意义和对想象力的刺激:既然国王有一个可生病、会疲弱、可朽坏的“自然之体”,即他个体的肉身,另外还有一个“政治之体”,那个永远存续、不可朽坏的政治体,那么基本上只生存在帝都宫城里的中国皇帝如何处理他的两个“身体”?皇帝的身体与建筑空间有什么关系?应如何安放在私密的和公共的空间中?这个空间最基本的作用是安放、保护皇帝的“自然之体”,并且使“政治之体”能够正常运作,需要的是安全性、权威性和有效性。因此,宫廷建筑空间的设计首先要满足的最基本要求是如何保证皇帝的人身安全与权力的有效运作。

但是,在以往的政治学研究中似乎很少关注政治权力的运作与建筑空间的关系,而在建筑设计研究中虽然不乏对政治权力与建筑关系的关注和研究,但还是讨论权力与等级的象征、风格与美学的寓意等理论性和宏观性的议题居多,微观的、操作性的、感性的个案研究比较少。例如迪耶·萨迪奇(Deyan Sudjic)的《权力与建筑》(王晓刚、张秀芳译,重庆出版社,2007年)分析了20世纪的许多著名建筑、建筑师、富豪、政治家以及独裁者的事例,并从中剖析了掌权者如何利用建筑空间来左右人们的思想和行为、如何以建筑树立自身和政权的形象、这些建筑如何象征着国家、民族、文化或时代与政治权力,如何说明“在建筑中,人的自豪感、人对万有引力的胜利和追求权力的意志都呈现出看得见的形状。建筑是一种权力的雄辩术”(尼采)。但是他仍然没有论述安放“国王的两个身体”的建筑的具体布局、空间的具体尺度、身体在其中行走的路线及其频率、国王的视线与别人看国王的视线、声音在空间中的传播与音量、国王与其他人的发生交往、其他人与国王接触的距离与方式、“自然身体”解决自然需求的空间与方式、“政治之体”实现权力运作的空间、接收信心和发布信息的空间渠道、贴身警卫与服务的空间与国王身体的距离……等等问题。我们还需要掌握无数的微观细节,才能认识如何让“国王的两个身体”在每天刷出存在感;也只有通过这些密布于空间中的无数细节,才能认识制度化的空间如何让臣民们能够拿捏自如地表现出绝对忠诚。 诚如朱剑飞所说,“空间中的内外差异与制度中的高低位置彼此密切对应,空间的深度推导出政治的高度,这一空间和制度的布局包含一个金字塔结构:皇帝端坐于空间最深处的顶端……按照韩非的法家传统和自古以来的兵家策略理论(包括‘势’等概念)构成的空间政治机器,其运作方式可与边沁发明的圆形监狱相比”。(346页)保持距离、维持高度,皇帝以高居于金字塔顶端所产生的权力势能而对官员、臣民产生强烈的威慑作用和权力效应,政治权力的实体就是这样得以建构起来。那么,“在法家与儒家传统的共同影响下,紫禁城宫殿既是工具主义的,也是象征主义的”。(278页)对于“国王的身体”来说,他的视线往往是单向度的,从内向外、从高向低,他可以任意凝视、环视和俯视,视线是实现政治监控与权力运作的重要保障,是真实意义上的“高瞻远瞩”和“明察秋毫”。 宫崎市定在《雍正帝——中国的独裁君主》(孙晓莹译,引自《东方历史评论》)中谈到,这位皇帝的“自然身体”要到夜里十点或十二点才入睡,早上四点以前就起床,清醒的时候完全投入到处理政事之中,这样的生活他过了十三年。他在位的时间只有十三年,这位国王的“第一个身体”实在撑不住“第二个身体”的重压。那么,我们还可以追问的是,雍正帝的身体活动与空间是什么关系?他的臣民们又是如何接近或进入他的空间?于是,宫崎市定说,独裁君主必须尽量拉开与人民之间的距离。即使是大臣,为了谒见天子,也必须在通过皇城的第一道门“大清门”后,步行约2公里的路程,其间共计穿过七道门;而对于普通的人民来说,无论是从垂直高度计算还是从平面距离计算,人民与天子之间都横亘着广阔的空间。但是,宫崎市定警告说,独裁政治的实体无法轻易被掌握,在理念和现实之间有相当大的鸿沟,我们应当在看清实体的基础上再进行议论,切忌以概念规定实体。在我看来,他说的这个“实体”必然要包括“国王的两个身体”之间的关系、运作和效应。大概不会有人反对说“空间”与“政治”有密切关系,但是这种关系的真实性与复杂性却不是大而化之的理论可以揭示出来的;说“空间”是“被生产”出来的、空间的实质是社会的产物,其实也只是常识,关键的问题是如何从物质、精神和社会这三种层次上揭示某种特定空间的政治性。福柯提出的“权力空间”概念,触及政治性空间的最本质关系,揭示了权力通过空间得以实体化的过程。这就恰好可以回应宫崎市定说的独裁政治的“实体”问题。威严的权力美学,不可逾越的等级礼制与尊卑贵贱,在术数与堪舆中获得认同的天人感应……这些都是空间与权力表达的基础语法与图式,但是还有更重要的“实体”要处理,那就是与“国王的两个身体”的实体性关联。在一般老百姓心目中,皇帝之下的臣子权力大小的依据应该就是官职的高低,但是有实际的政治生活经验的人却都知道距离皇帝最近的人才是真正具有权力影响力的人。在紫禁城里,有1300名宦官被分配在123个空间中,平均每个院落有16名;在内廷,则是每个院落有23名,越靠近皇帝的空间就越多宦官;这么多的宦官各有专职,围绕着一个中心任务:皇帝的安全与权力的运作。从古代所谓的宦官专权到现代政治学理论中的“秘书政治”,所折射的无非就是空间—距离—权力的政治学常识。 在仪式中,位置与距离也是重要的政治性指标。美国人类学家大卫·科泽在他关于政治仪式的研究中指出,仪式中的空间位置可以用来测度组织内部的权力等级,政治官员在仪式中的物理位置与其在中央权力层中的为止紧密相关,“这并非什么稀罕事:在人类历史长河中,一直存在着在仪式中运用位置来表达地位的做法”。他甚至认为这可以在生物遗传学意义上见于动物行为中。(大卫·科泽《仪式、政治与权力》,39页,王海洲译,江苏人民出版社,2015年)在生物遗存学和动物研究的意义上看“国王的两个身体”,很多行为都可以得到更符合自然本性的解释。 在空间距离的背后当然还有空间性质、时间差异,与国王的“自然身体”接近的距离越近、空间的性质越私密、越是属于私人时间,对最高权力的影响就越大。这种“权力与空间”刻意缔造的首先是对皇帝的效忠,这是前现代政治权力的最高要求,是“实体”中的实体。当然,任何紧密的关系与距离都是一把双面刃,“国王的两个身体”之间对任何人都充满防范。研究明清宫廷礼制的专家告诉我们,清朝皇帝召见官员的时候,为官员引路的太监挑帘以后就迅速离去,在院子里站得远远的,以听不到屋里谈话为距离。无论何时何地,制度都不允许太监旁听皇帝与大臣之间的谈话。因此清朝很成功地解决了太监干政的历史疑难问题,晚清李连英的故事传说则常常造成了人们的误解。(参见李宝臣《礼不远人:走近明清京师礼制文化》,118页,中华书局,2008年) 关于紫禁城这个“墙的世界”,《中国空间策略:帝都北京 1420—1911》的描述相当精准:“墙不仅包围着从整座城市到最小的房间和小巷的空间,而且在抽象的层面,也切割、内化和深化着空间。”因此,“墙体的使用,它们对深度空间的营造,以及它们在政治实践中的介入,都将得到考察”。(148页)在墙与墙之间的过道、庭院是权力运作的重要舞台。作者在书中归纳出两条“线路”和两个“中心”:“仪式路线犹如朝拜的路径,必须遥远而曲折,从而激发人的谦卑、恭敬和崇拜心理;而功能路线,在频繁的使用中,必须是有效的、支持或服务性的,以利实际事务的高效运行”。(163 页)与这两条路线相对应的是两个中心,分别以太和殿前中心庭院与U空间为代表的“仪式中心”和“功能”中心。无论“线路”还是“中心”,两者之中的前者都是可见的、正式的、神圣的和仪式化的,而后者又都是隐秘的、非正式的、极其世俗的和事务的,分别代表了政治的两副面孔、一部政治权力的二重奏。 在20世纪的学术研究中,空间概念起了很大变化,列伏菲尔、吉登斯、福柯、鲍曼等人关于“现代性”、现代民族国家以及资本主义扩展等问题的研究使空间与权力的关系不断明朗和深化。在古代,权力在空间中的运作不仅需要体现在距离上,而且需要以对视线的屏隔、对规律的颠覆实现非透明、不确定的神秘感,使一切对皇帝权力的觊觎和入侵的野心都首先遇到认知与想象的障碍。在鲍曼的现代性与全球化研究中,也提到了几种不同的空间形态:“易滑空间”指的是可望而不可及、路径蜿蜒崎岖像迷宫一样的空间;“多刺空间”是指布满各种防卫装置的空间;“神经质空间”则是以巡回检查和遥控技术的运用监视人在空间中的所有活动。(见鲍曼《全球化——人类的后果》,19页,郭国良译,商务印书馆,2001年)在古代的宫廷建筑群内部,同样具有类似的空间形态。对于“国王的两个身体”来说,安全必须是绝对的、万无一失的,因此从心理上说宫城空间必须被想象为一个杀机四伏的战场:“这里有一个想象的战场,从内部宫殿出发,朝着四面八方,扩展到帝国的遥远前线。在这个建筑—都市—地理的空间中,每一点都是针对假想敌人的假想战争中的争夺点。……各种各样的墙的使用,空间中对深度的利用,都是极端而惊人的。这里的运行,极端严密而富有战斗性。军事防卫在此抗争、控制、压制含有危险和挑战的因子的流动,以及自由开放的空间。紫禁城及整个帝都北京的空间军事部署的基本逻辑,存在于对这一巨大战场的想象之中。”(230页) 漫步在夕阳西下的紫禁城,唯有这种想象可以激发类似欣赏好莱坞动作大片的快感。 (责任编辑:admin) |