|

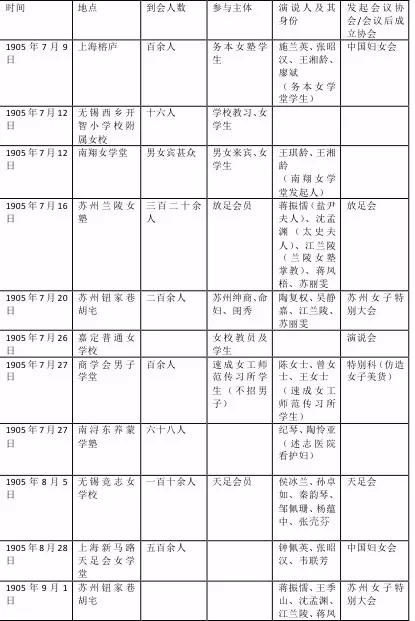

摘要:1905年对美争约风潮中的女子演说运动,加入了建构晚清女性的性别群体新认同的进程之中:应时事而起的晚清女性演说运动,其语言学习和挪用了其时的政论修辞及概念,女性通过演说议政,建构了自我的国民身份;借抵御外侮的运动,女性以演说为结成团体的动员,以国民团体一员的身份加入新的公共社会之中。由此,晚清女性构建了其家族亲缘外的新的身份认同:议政的女国民团体之一员。追溯女性以演说形式发声的因由,可发现晚清新学中的女学堂教育提供了条件:女学以演说训练为其教育体系的重要部分之一,设计了完整的演说课程以及提供校园作为训练空间。此时的女子演说走出闺门的限度到校园、讲堂、私宅的封闭空间内面对同性呼告为止,为五四后辈们走上街头的呼告做了准备。不过,通过文字、图像史料发现,隔绝异性的活动使男性只能拟想女子演说的情貌,女性相对于男子更多情善感的刻板印象,也因此加入对“新女界”面貌的建构之中。 晚清大变局之中,国人均不免被波及,进入和此前不同的社会生活,后果之一,是形成了新的身份和自我认同。值得注意的是,其中女性的生活变动显得相当剧烈。本文关注1905年对美争约风潮中的女子演说运动,即希望在历史情境的考察中,理解晚清女性的新的自我身份认同如何,这种认同是如何被构建和塑造。 一、女界演说运动: 在1905年对美争约舆论场中 1904年12月,美国政府和清廷签订的《中美华工条约》十年期满,要求废除此排华禁约的联名函电和报端言论开始不断出现,至1905年春,美政府决定借派柔克义为新任驻华公使之机,直接向外务部施压,仍要求清廷签订续约。消息传出,抵制美国华工禁约的集会在江浙沪一带蔚然成风:5月10日,上海总商会在靶子路聚集,由曾少卿(曾铸)演说“美如坚持此约则中国商民均相戒不用美货以为抵制”,并决议拟电报致外务部“峻拒画押,以伸国权,而保商利”[1]。以此为模板,一场抵制美货的争约运动在全中国扩散开来。 在争约风潮最炽热的暑期,一次小规模会议却颇引起其时舆论的关注:1905年7月9日,上海广西路75号榕庐聚集百余人,商议抵制美国华工禁约办法。这场会议的规模和拟定的方针都不算特出,却被沪上几家重要媒体接连报道:在“要闻”栏设“美国华工禁约问题”专栏连续追踪运动的《时报》,在会后第二日即以《女界之运动》为题报道了决议形成的“办法十条”,7月13日又以《续志女界之运动》概述其中三场演说大意;《申报》则在7月19日以《汇录各埠女士筹拒美禁华工约》为题报道;《女子世界》杂志则专设《争约警闻》栏汇集此次及其后的女性抵制美约消息,叙述最详尽。 榕庐集会所以在风潮中引人注目,关键在于其参与者的性别特质:会议的召集人、演说人和呼告对象都是女性,即如媒体报道的题目所彰显——这是运动中来自“女界”的声音。而以榕庐会议为开端,两个月内,江浙沪区女界组织争约会议不断,仅见诸报章杂志者就达十数次,情况简列在下表[2]:  以上的流程和5月上海总商会的会议类似,大体是先由几位演说者宣讲华工被虐待的惨状和拒绝美货的必要,其后议定办法:承诺与会者及家人勿购美货,并刊发传单披露本地常销美货名目,或决定“设美货陈列所任人观览”。收束在签名公开函并约定此后的集会名目[3]。 和争约运动的实际结果相比,笔者更关注这场风潮是如何涌动的。尤其是其中的女性以怎样的身份、凭借怎样的方式尝试进入晚清色彩驳杂的公共舆论场内,而公共社会又是如何看待这种性别力量的行动呢?换一种方式说,即晚清女性的历史面貌之一种是怎样经由公共运动被塑成和彰显的?打量上文所梳理的媒介报道,演说是集会中最被关注的。所谓“文明三利器”之一的演说,在晚清社会作为“新学”的重要一环,已逐渐被一些社群熟练使用,成为传播思想、动员社会潮流中闪亮的风景。[4] 而当女性循着男性前辈的程式探索自我发声的道路时,演说是必须习得的一种,而又在操练中可能被渗入她们性别身份的体认。下文则将从对这场争约风潮中的女性演说的分析开始,以其时报章杂志刊载的文章、图片为入口,关注她们的这种行动的主体身份、使用修辞及情境观感,来回答上文的问题:晚清“女界”的历史面貌是怎样被构建出来的,其后的合力源自哪里,如何在情境中作用,从而达到怎样的预设或意料外的效果。 二、从闺阁到校园: 晚清女学堂与女子演说 关注其时女界的演说行动,理解演说者的现实身份是进入的第一步,因此,下文中我们尝试解答两个问题:谁可能代表女界发声?又为何选择以讲演的形式发声呢? 就前文统计的女界争约会议的参与主体看,以女学生和女教习最多,主办地点也多在相关女学堂。晚清以来,新式学堂学生一直是社会运动的活跃主体,女学生的加入并不稀奇。值得思考的是,她们试图在风潮中发出的声音,和其所依凭的新式教育体系呈现出怎样的关系。 观察风潮中颇显活跃且体制完善的务本女塾课程:除算数、图画外,无论高低年级都必须修习修身、国文两科目,前者要旨在养成德性、培养治家能力外还要求“有人群国家之观念”,后者要旨“在使通解意义,发表正确之思想,切于实用”[5],这意味着,阅读教育在此作为自我涵养的方式外,还必须肩负新的使命:作为对他人发表知识或见解的养料,如此课程目标的后续,要求培养学生对外阐释所学知识的能力,务本女塾的教习科目,即要求每天都有一小时“讲说”或者“谈话”时间,内容要求“选择国内外形势较为重要者、以及社会状况、家庭必须具有之知识演述之”[6]。可见演说能力以及演说逻辑意涵已属女学成员必须习得的技能,演讲为己,是学生融汇新知的方式;演讲为人,则是学堂授业者刻意教养的目标。 除了开设课程培养女学生们的演说能力,邀请外来宾客演讲也是每个女学颇为重视的事务。吴趼人曾作小说《学界镜》,写尽晚清时候新学界诸世相,其中“神经病详问治疗法女学堂欢迎演说词”一回,颇有浮露的讽刺,对女学中热听演说的场面描画得倒很生动: 方真一进讲堂门,后面有个女士,将手一扬,众女学生即一齐起立。方真略一鞠躬,那女士将手一招,众人依旧坐定。方真上了讲台,管理等就站立一旁,方真又鞠一鞠躬,即演说道……刚说了这一句,有个女士就拍起掌来,众人就接着拍了一阵。[7] 小说中的演说人方真,是个半吊子新学家,言辞空洞,举止滑稽,却得到相当热切的接待,吴趼人对其时勃兴的女子新学,大概不算满意,对走出家门的女士们不辨良莠的漫画图,确含几分揶揄。面对泥沙俱下的种种说辞,听讲者们并不能完全领会,但值得关注的另一面是,小说中叙述的学生们所养成的听演讲的礼仪:在特定的讲堂中起立、鞠躬、坐定、鼓掌的程式。在女学中熟悉这套“听演说”的仪式,在某种程度上,和理解演说内容同样重要。当女子们走出闺门,暂时脱离家庭,女学生就成为她们可以宣之于口的正当身份。这种身份如何合情的彰显,是当时女学的一大问题。而习得“听演说”这种舶来的现代仪式,则赋予她们与这新学生身份合衬的一种教养,因此其重要性和严肃整饬绝不亚于日常课业。同时,听演说作为一种集会仪式,合理的令参与者以群的姿态出现,当女性尝试着进入公共社会之时,群体的“她们”较之于“她”也许更能壮胆色。学校则为这种群体集聚提供了便利。 关注本次争约风潮中女界活动的空间:使用女学堂内部是最多的,偶有租用男学堂讲堂或榕庐一类专门讲堂,以及一处当地大户的私宅。我们发现,演说行动的场地被严格限制在室内,并且,这种室内空间也属相当集中而有限的类型:依托于她们的日常集聚场所——新式学堂或其相熟的宅院。演讲的动员对象是江南民众,以后人眼光看,也许要开阔、易吸引听众的场地最好,又为何选择如此限度内的空间施展?1907年清政府颁布《学部奏定女子师范学堂章程》,有相当严厉的禁制:“一切放纵自由之僻说(如不谨男女之辨,及自行择配,或为政治上之集会演说等事),务须严切屏除,以维风化。”[8] 而来自女学内部的自我规训也有要求——如1904年上海爱国女学校制订的《秋季补订章程》第十七条规约为:“不得常鹜游观,即集会演说之场,非监督率领,亦不参与。”[9] 清廷严禁女子政治演说,可以以维持风化为严正的理由,而女学要求学生集会必有师长监督率领,也源自对学生的小心维护。晚清新潮的风气中,女性被鼓励走出闺门,开始进入更广大的社会空间,不过,世人的眼光下,走出闺门的限度到校门为止,而校门内的女性实际上并不能完全摆脱其家族关系的控制。女性活动的默认尺度是在某种可控的封闭空间之内的。这也就决定了她们的演说的听众仍可能更多的基于一种性别内部的自我循环。和此后的的五四一辈不同,晚清女学生并没有走向街头,不能拥有这种更开放的公共空间,似乎更有一点过渡中的瞻前顾后,但是,这种性别特征和其所属空间更强的粘连,也在塑造其时女界演说的特征,在下节中,将继续讨论。 那么,在接受了完整的演讲训练后,江南的女学生们是否已熟练操习此技呢?彼时声名显赫的上海务本女塾,其大讲堂据称可容纳上千人,是晚清沪上规模最大的讲堂之一,在屡次运动被多次借用[10]。而讲堂的盛事,则是女学的年度毕业式,面对上千观礼者,毕业生表演英语、问答、琴歌,最后的重头戏,就是毕业生的“国史讲演”[11]。对江南的各女学来说,在游艺会、放假礼之类的种种新学堂典礼事务中,学生和教师的演讲都是必不可少的一环。“逢礼拜必开演说会”[12],甚至已经成为一些女学闻名遐迩的办学特色之一。可见,习得演讲之技,是女学生们的学堂主要收获之一。 回到1905年争约运动的历史场景看,在风潮最盛的七、八月间,正逢各学堂暑假[13],借由社会风潮,女学教习、学生发表公开演说,正是对日常学习内容的实现。就此意义上说,发声的结果也许对她们来说并没有那么重要(暑期风潮一过,女界争约会议的延续就基本停止了),发声这个操练的过程才是引起她们兴趣的所在。 由此可见,在晚清时期,演说这种形式能成为女性走出闺门,开始集体的公共活动的最佳选择,和她们以女学生身份接受的新学教育密不可分:女学堂以演说训练为其教育体系的重要部分之一,提供了完整的演说课程以及把校园作为训练空间。 三、议政的女国民团体: 晚清女子演讲对自我身份 构建的修辞、逻辑与实践 争约风潮中的女界运动,强烈地引起了《女子世界》编辑的注目[14]。这份刊物连续在第十四期、十五期以论说、文艺、记事、特别警告四栏目报道相关进程、发表评论、留存文章写真,提供了当日演说现场最丰富鲜活的入口。 《女子世界》中刊载的女界争约会议演说稿共三篇。第十四期论说栏载《争约劝告辞(抵制美约演稿)》,题为“务本女塾学生张昭汉”作。第十五期特别警告栏是连续两篇稿子,名为《沈孟渊女士苏州争约社演说》、《蒋振懦女士苏州争约社演说》。三场演说各处不同时地,演讲者的身份,演说的内容、语言、风格也有相当大的差异,把演说文章、演说者和运动现场交叠来看,将有益于本节的目标:理解晚清女性如何在演说中实现对对自我身份和社会地位的构建。 张昭汉的《争约劝告辞》是7月9日榕庐大会的第二场演说的整理稿,根据现场报道看,在会议召集人施兰英演说之后,张昭汉登台,是务本三女生演说的头阵[15]。不过和多数演稿做白话语体不同,这篇文章用浅近文言,格式规整,有论说文的纵横味道。演说开头便显得视野宏阔:“呜呼!今日之世界,非竞争剧烈之世界乎?”[16]由世界局势入手,讲到中国不振,而到作为国民的华工被虐待,顺延至本次抵制美货运动可以代表国民的“结群努力”,“余不禁为祖国前途贺”。 由此到了演说中段,作为动员对象的“女界”才姗姗而来:“何我女界独寂然无闻也?女子岂非国民乎?岂无血气者乎?”三个反问连发,纸面上也可感受到气势,想必当日配合语调、神情、手势,现场百余人应为之一醒。更重要的是,“女界”和“国民”的身份叠合,女子发声在国族身份下可以名正言顺。 其后则正式提出策略:“广结团体,坚持不购美货主义”。不购买美货是题中应有之义,值得注意的是,张昭汉特别把“结团体”放在同等重要的位置,反复鼓吹、特别解释: 闻彼西人讥我国人之言乎?曰:全体无公共心,无恒性……深愿我女同胞,坚定不摇,始终实行。幸毋逞一时血气,慕一时名誉,若彼寻常聚会者,为私害公,旋结旋解,致虎头蛇尾,贻外人以口实也……坚持团体,以御外侮,以图补救,幸弗贪小利而不顾公益。 在这里,“结团体”就被放在了中西、公私、男女的多重视野之中,而其极欲摆脱的参照源头则是传统的“结社”。张的母辈所继承的女性结社传统,是以地缘、亲缘为凭借结成诗社、文社,不仅是凭笔墨兴趣集聚,也是她们交际生活中的重要部分,结社所依靠的是家族亲缘的关系网络,而社团维护的仍是这种亲缘的联结。但这样的传统,在张昭汉辈看来,仅仅是“寻常聚会”,不可取处在“旋结旋解”的松散性和所谓“为私害公”的不涉公共性。那么,为何她们急需新式的“结团体”呢?在吕碧城1907年初所作的《女子宜急结团体论》一文中,对这种转化的意涵已有敏锐的体认: 结为团体,捍卫一国,而倾力排倒他国……此对于国家言之也。若于男女间论之,则不结团体,女权必不能兴,女权不兴,终必复受家庭压制,急结成一完备坚固之大团体,一人倡而千百人附。[17] 经“结团体”而争取权力,本是在西人眼光的照耀下,“公共心”被上升到国民性的位置上来,结成团体,从而经由团体内部互相砥砺共同面对“外侮”,是彰显“公心”的有效途径。在社团的这个层面上,其拟设的对话对象是国家机构,代表的则是化身公众的“士”,干预国家之事下是结社者试图对话朝堂的强烈抱负,他们需要设造出一片公领域,而这个领域作为“士”与朝堂间新建的政治空间,本无女性的位置,也排斥家族亲缘关系的进入。而当“公共心”被作为新概念、新德行被女学生们接受后,她们渴望成为“公众”的一部分,加入公共领域的事务,而这个新领域并不涵括家庭这一维度,女性以国民身份奔波,则以国事为目的所缔结的社团因此成为她们挣脱家族亲缘的正当的依托,可以视家庭事为国事参照下的“私”。这样的女性结社无论是自觉或懵懂,确实是晚清女权兴起的一大成就:女子们追求进入国家政治空间的权利,而这项权利可以放她们于深锁的家门之外。 成为争国权的的成员之一,可以赋予女子们走出家门的权利——如此目标下“结团体”,是张昭汉辈希冀的,因此在她的这场演讲中,宣传结成女性团体的部分分量最重。那么,如何对美争约的手段,在演讲中占的篇幅如何?在鼓励听讲者“坚持团体”后,张昭汉建议:听者宜“运动有资本者,广兴工艺制造”,如此“则非惟不致仰给外人,利权外溢,且广开民厂,工业大兴,内地贫穷,各得所养”。呼告“诸君勉而图之”,结尾在工业兴,则“祖国幸甚,同胞幸甚”。宣传中国工业,和外来者争取利权,当然是比抵制美货作为争约手段更有稍显不同的眼光,但是,“开民厂”的长久用时和争约的当下性实在相当矛盾,提出这样的争约方式,是否颇为天真?或者说,张昭汉所真正关注的,是否从加入这场风潮起就并非这场中美政府间的博弈呢?兴办工业,这个立论不离晚清流行时政政论的腔调,而在演讲中引入工业兴办的家国之利,一个世界-国家-国民的环状体系再次被建构。争约在此成为某种修辞,目的在召唤女性唤融入这个环状体系之中。由此,我们不难理解榕庐大会的成果,除了发出女界争约通电,“中国妇女会”的成立才可算作其中最切实的一个。 值得注意的是,《女子世界》十四期刊载《劝告辞》,接下来的十五期,张昭汉的诗文亦屡屡出现:“因花集”载三首五言古诗,“文学文丛”载《原情》、《说爱》两篇论说文。在这几篇习作中,五古《大陆将沉做此自励兼以勉某某诸同志》直涉争约运动事,和《劝告辞》对读,相当有趣。诗文如下: 滔天祸水流,蓦地烽烟起。藩篱已尽撤,虎狼眈眈视。民气与国权,那堪日靡委。德也逞兵威,树旗海门市。俄更肆侵略,蒙古建军垒。迩来华工约,惨绝无人理。嗟嗟黄帝胄,驰出如鹿豕。谁为真国民,崛起雪奇耻?痼疾今不治,祖国长已矣。悄悄伤心悲,泪染罗巾紫。与其作俘囚,孰若为国死!同志同肝胆,汉与诸君子。勉为知德力,明强武装美。安得与君携,出入硝烟里?恢复旧神州,赤血黑铁耳。牺牲拯兆民,千古光国史[18]。 “迩来华工约,惨绝无人理”一联,直指美约,和俄、德在中国的行动并列,展示一列强瓜分图。无论诗文,张昭汉的核心关怀和《争约劝告辞》都呈同构性:强调国族危机,召唤国民情感。而和《劝告辞》作为向女性公众的演稿性质不同,十五期所载她的论文大体相当于务本女学的课堂习作,因此这首五古赠答的私人意味很浓,这些文本中,她个人和召唤对象的性别身份似乎并不被强调。而同样是议论排华公约事,《劝告辞》给出不购美货、结成团体的具体建议,《大陆将沉做此自励兼以勉某某诸同志》则浪漫地召唤铁与血的疆场。同对一事,《劝告辞》比诗调子低得多,这和演讲的性质是分不开的:面对公众,处于公共空间,为官方、媒体所注视;启蒙女界,听众层次不一,需要从日常物用说起。 此外,对读诗文,同是召唤“团体”和“同志”,张昭汉的自我身份认同颇有不同。在五古中,团体和同志的身份是更隐秘和具体的:他们的目的不在争一时之约,而在以“武装”“恢复旧神州”。强调社团的颠覆王朝的武装行动,清晰的指向晚清之际革命党人的宗旨。查证张昭汉的身份,争约时是务本女学的高年级师范生,和同盟会会员颇为接近,争约事发生几个月后,就加入同盟会,在辛亥的前几年相当活跃[19],诗题的“某某诸同志”,并非泛指,而应实有同盟会中人对应,这也就意味着,女性通过成为团体的一员加入公共社会,不仅是呼告中的,而是可见的实际。 苏州演讲者蒋振懦在报道中被称为盐尹夫人,沈孟渊为太史夫人[20],其身份是“命妇”——为丈夫官衔的所标识,演讲地点除了用女学,也用当地绅商的私宅。和张昭汉不同,蒋、沈二人的出场姿态更接近于晚清女性传统的社会身份之一种,其演说风格、逻辑也因此不同。 蒋振懦的演说先论华工是国家同胞,女子身为中国子民,并非凉血,怎能不予过问。这样的叙述轨迹和张昭汉等无大差异。而蒋至此并不直接呼告,而开始设譬喻解说:“譬如一家大户人家,哥哥被西首人家欺侮,弟弟不去与闻,缓一刻,就要欺到弟弟身上了。并且不独西首一家,东首一家看我好欺侮,也要来尝试尝试。”[21]国族建构对台下诸位也许并无切身感召力,而拿身边事做例,情感投射也就易于进行了。当演讲作为动员方式,最有效的手段不外乎召唤情感。上文张昭汉的演说,试图召唤“血气”的激愤之情,而蒋振懦演稿结语曰“姊妹想想,可怕不可怕,当行不当行呢?”沈孟渊则强调:“此番若弗争一个穿,将来吃苦的只怕不独是华工。想想前途,实在可怕!”[22]号召“姊妹们”争约,靠的是引起她们兔死狐悲的畏惧之情。 张昭汉《争约劝告辞》的演讲多用晚清的新概念,辞色颇凌厉却显得有些好为大言,对听者来说,可能会有些学生腔。相较而言,蒋振懦、沈孟渊二女士的演说稿则呈现另一种风格。蒋、沈二人的苏州争约社演稿,都用白话,其中沈孟渊演说文更加入苏州土白词汇,显得现场感十足。 和张昭汉的革命气不同,蒋、沈二人的言辞相当谨慎,强调“论起改约呢,自然有政府里出来,同他们竭力争论”,“办法要文明,除掉不用美货坚持到底的事,此外一概不问”。但论到不平处,仍不免发出“清国政府不能抵制,事事退让”的微词,因此渲染国民在国家间争端中失败的事件中被引发的恐惧和屈辱感情,这种感情的指向最终归于号召:“女子不能不结一大团体,同男子共谋抵制”。 蒋、沈二人的言辞,较热血沸腾的张昭汉辈的言论,显得更低调和日常,不过,她们演说的逻辑内核及动员目的是相当一致的:女性可以获得其家族亲缘外的新的身份认同,而晚清的政治运动给予了她们机会。应时事而起的晚清女性演说运动,其语言学习和挪用其时的政论修辞及概念,在修辞中,借国民公心说召唤女性建构其国民身份,女性是国家之民更胜于家族之人。在实践中,借抵御外侮的运动,女性结为团体,以政治集体转化了性别身份。她们通过议政加入新的公共社会。在这个清末女性对自我身份和社会地位的构建过程中,演说传播概念,帮助女性听众建立认同;黏合组织,集合起听众建立社团,无论是作为修辞动员还是实践活动,演说都算得上功莫大焉。 四、想象新女界: 晚清男性视角中的女子演说 女子演说,对晚清公众来说,是值得瞩目的风景、引起议论的新鲜事物。那么,在女子们通过演讲运动和凝聚“女界”的时候,男性目光又如何打量她们呢?他们又如何经由观察和描述她们的行动加入晚清女界的建构之中?在这种描述中和女性的自我言说和塑造有何不同呢?下文将以文字和图像媒介为基础,近观时人视角。 《女子世界》杂志虽极力贴近女界,征载女性文章以留存她们自己的声音,但主笔群体仍是以男性占多数,以其各自视角对女界事倡导或述评。1907年争约风潮中的女子行动引起了他们集体的兴趣。第十四期卷首“论说”,便是主编丁初我的《妇女社会之对付华工禁约》,在时事批评栏中,丁初我又写《女界运动之先声》特别点评榕庐大会所订的十条办法。第十五期金一有《祝中国妇女会之前途》一文,而志群(陈以益)则在第十四、十五两期连载《争约之警告》。 其中《争约之警告》的格式显得颇为别致,采用拟演说稿白话体,和真正的现场演说稿在同一杂志内混编,如略过文首处杂志主编的署名,很容易误识为讲稿采编。那么,这篇拟演说稿和女性本来的演说又有何差异呢? 两篇《争约之警告》始终称自己的呼告对象作“列位姊妹们”,姿态很亲近,白话写得也流利,却在几处和《争约劝告辞》等三篇演讲有情感表达的不同:无论张昭汉演说的义正辞严还是蒋、沈二人的家常亲切,对于拒绝美约的利害阐述总是步步引入,徐徐展开,力求听者能被唤起情感,自我领悟。而《争约之警告(二)》曰“今日再要把抵制美货的利害得失演说一番”[23],随即便列出“第一、二、三……要晓得”,用祈使句语气居俯视视角,关于争约办法,则议论“该在本地设立抵制美约会,聚众女人演说签名,已签名的人背了章程,要议重罚”。结社虽有制度,却属同人的自发组织,在招徕同伴的演说中明确“要议重罚”,太过峻急也不合演说情态。《争约之警告》虽模拟女子演说的现场语气,却忽略了演说者和听众虽处在一种说——听的关系内,却不单单是启蒙——被启蒙、发出者——接受者那么简单,演说者需要寻找和听众的共鸣,才能收到最好的效果,而争约事的女子演说中,说、听双方共同的性别身份、相似的社群身份(学生、教员、闺秀、命妇)令演说不仅仅是理性的动员,更多的是情感的粘合,说理逻辑可能不新鲜,而情感表达则细腻地随着社群面向的转换产生不同偏向。《争约之警告》的拟写,虽然文章用演讲体,却并不真正具有演讲的现场感——讲者和听者间的互动关系,有文体形式而缺乏文章表达的细腻感情,固然有作者并未亲临现场的缺憾,但也和其对听众的拟想有关:“列位姊妹”并非可以对坐说理的理想对象,而属于需要在明晰的引导和规约下被“开启民智”的一员。 主笔丁初我的议论着重女子可借助这场国民权运动潮流,发出“女权发达之第一声”[24]。倡导女子可隔山打牛,借国民运动发扬女权,可算是相当敏锐和具洞察力。而针对榕庐会议制订办法中“各担运动内地女界之任”一条,他评论道:“其效果且较男子为多也。女子之言最易入,且婉曲周挚,娓娓不倦,其耐久之恒力尤足多者。”[25]女性言语温柔富于情意,被认为最适于动员。同样对争约风潮中女性大加赞赏的金一,在两年前写作的《女界钟》曾仔细讨论过女性演讲的特质:“女子于世界有最大之潜势力一端,则感人之魔力是也……以魔力摄人,莫如演说,然而百男子破嗓于万众之前,不如一女子呖音于社会之上。小语精微,神光离合,非独感人易人,且有使人愧而兴起者。”故而女子“爱国与救世”的方式之一,便是“振妙舌以随披茶之后”[26]。金一的理想女性演说,寄希望于女性的“感人之魔力”,异性相吸的自然情态,可谓演说的女子魔力能够产生的未被书写于纸面的潜台词,在金一、丁初我看来,女性演说最能产生效力的对象,是被其音、情、貌所感的异性大众。有趣的是,本次争约风潮的女性演说的对象却多面向“自家姊妹”的同性团体,理想讨论和现实展开间有不小的落差,这落差值得思考:当女性走出校门、宅院,更深入的加入公共生活,和男性分享共同的空间和话语之时,如何面对和塑造自我的性别特质和角色?这是女性进入现代生活不得不时时面对和以自家经验不断反思的问题。 以文字为媒介基础,就回到当时人视角观察下的女性演说姿态来说,总不如影像来得直观。好在当时画报不少,抓新闻、描情态都很当行,这里即借助活跃在晚清1907至1908年间的两份画报:《人镜画报》、《神州画报》做一讨论[27]。  图1:《女志士赴沪劝集路股》  图2:《放足拒赌开会》 两份画报表现场景,图一为苏州振华女学校校长到上海劝集路股,借务本女塾大讲堂发表演讲,台下听讲诸人,是爱国女学校的学生。图二则绘制苏州振华女学校的放足拒赌例会场景。图右解说特别解释:“是日,男宾概不招待。”这就意味着《放足拒赌开会》图的男性绘制者,于这个场景加入了很大的自我想象填充成分。两个场景的构图很相似:都抓住会议中最具戏剧表现力的演讲场景定格,演说者独立在醒目的一角,听众则集聚在画面中心一片。演说者均伸出一指,彰显其借助肢体语言、鼓舞现场气氛的努力。而《放足拒赌开会》把柳树放在前景,用框景法展示室内一角,颇有窥视之意。《放足拒赌开会》图中的女子衣饰装束甚至发型脸孔都一模一样:一条长辫,着统一素淡长袍;《女志士赴沪劝集路股》则大胆细腻些,第一排正中一人着西洋帽,左边一人戴深色围巾,也有戴眼镜的。但长辫加素白长衫的女学生标准配置还是图中大多女子呈现出的面目。 《劝集路股》图中演讲者被给予背面位置,只能看到动作,表现不出神情。绘者更感兴趣的,是听众的反应,她们神情、姿态都被捕捉:交头接耳窃窃私语者有之,握拳愤恨者有之,拢起双手面容愁苦者有之,前倾身体专注紧盯演说者有之,歪头做思考状者有之。现场情绪气氛之热烈,不难感知。《劝集路股》图上的简短题字议论道:“外史曰:以女士而爱国如是,彼衣冠整整号为大夫者皆当愧死夫!”这幅新闻画不重各人衣冠而重神情,不重台上演说者而重台下泱泱听众,褒奖赞叹的对象正是被情感动员起来的女学生们。“情”——爱国之情在这里被作为非常珍贵的东西,男性视角下女性情感丰沛的特质,和国族情感接合,则不被作为缺陷而成为追慕的地方。而女性的演说身姿不仅鼓动着现场的同性听众,以场景写真的方式,作为对照系竟反哺着曾是其启蒙领航者的男性士人们。不过发出声音的女性,在这里并不具备真正的个体性,她仍被归属于女性(衣冠一统的女学生)群体之中,难以表现出各自的清晰特质。 私宅、讲堂的封闭空间内对男宾的“概不招待”,令男性主笔、画师只能拟想女子演说的情貌。在这种想象的叙述和描绘中,以群体出现的她们,是激励“大夫”奋起的参照。而其理想中的女性演说,则期待她们加固其女子少思善感的刻板印象,以音、貌、情的性别特质发挥“感人之魔力”。由此建构的对女界的想象和期待,一方面,有助于女性此后更深入的加入公共生活,和男性分享共同的空间和话语;而在问题的另一面,经由加固对女性相对于男子更多情善感的刻板印象建构出的“女界”,则在她们进一步跨出校门,更深入的加入公共生活时,不得不以一种被间隔出的特殊群体的姿态被观看。 五、结语 以报章杂志中的文章、图像为线索,钩沉晚清历史现场中的江南女性演说运动,我们可以看到晚清女性是如何建构和塑造自我性别群体的新认同的,即如何构建一个“新女界”:应时事而起的晚清女性演说运动,其语言学习和挪用了其时的政论修辞及概念,女性通过演说议政,建构了自我的国民身份;借抵御外侮的运动,女性以演说为结成团体的动员,以国民团体一员的身份加入新的公共社会之中。由此,晚清女性构建了其家族亲缘外的新的身份认同:议政的女国民团体之一员。追溯女性以演说形式发声的因由,可发现晚清新学中的女学堂教育提供了条件:女学以演说训练为其教育体系的重要部分之一,设计了完整的演说课程以及提供校园作为训练空间。此时的女子演说走出闺门的限度到校园、讲堂、私宅的封闭空间内面对同性呼告为止,为五四后辈们走上街头的呼告做了准备。不过,隔绝异性的活动使男性只能拟想女子演说的情貌,女性相对于男子更多情善感的刻板印象,也因此加入对“新女界”面貌的建构之中。 注释: [1]《纪沪上绅商公筹抵制美禁华工新约事》,《申报》,1905年5月11日。 [2] 表内统计信息来源:《争约警闻》,《女子世界》第14期,1905年。《争约警闻》,《女子世界》第15期,1905年。《时报》,1905年7月10、13、19、17、21、22、24日、28日,8月16日、20日。《申报》,1905年7月19日、24日,8月10日。 [3] 关于会议流程的记载来源,见注释1、2所列报章杂志的相关报道。 [4] 关于晚清演说的相关研究论述,参见陈平原:《有声的中国——“演说”与近现代中国文章变革》,《文学评论》2007年第3期,第5-21页。李孝悌:《清末下层社会启蒙运动》,石家庄: 河北教育出版杜,2001年版。桑兵:《晚清学堂学生与社会变迁》,桂林:广西师范大学出版社,2007年版。 [5] 吴若安:《回忆上海务本女塾》,《中国近代学制史料(第二集下)》,上海:华东师范大学出版社,1992年版,第602页。 [6] 吴若安:《回忆上海务本女塾》,《中国近代学制史料(第二集下)》,上海:华东师范大学出版社,1992年版,第604页。 [7] 吴趼人:《学界镜》,《晚清小说大系》,台北:广雅出版有限公司,1984年版,第36页。 [8] 《学部奏定女子师范学堂章程》,《中国近代学制史料(第二集下)》,上海:华东师范大学出版社,1992年版,第668页。 [9] 《甲辰秋季爱国女学校补订章程》,《中国近代学制史料(第二集下)》,上海:华东师范大学出版社,1992年版,第619页。 [10] 如1905年7月19日、8月6日沪学会会商抵制美约办法千人集会,即借用务本大讲堂。见:《时报》,1905年7月20日,《申报》,1905年8月7日报道。 [11] 参见《务本女塾毕业式》,《女子世界》第二年第六期,1905年。 [12] 引文见:《张竹君在爱国女学校演说》,《警钟日报》,1904年5月2日。晚清时报章杂志中关于女学演说会的报道很多,女学多以之壮大声势、扩大学校影响,如上海城东女学社,1911年中举办的每周一次的妇女宣讲会都由《民立报》报道题目、内容,作为广告;张竹君在上海创办育贤女学校及工厂,也多凭自己出色的演说力引起了关注,从而招徕人员。 [13] 1905年江浙沪各主要女校放假时间,参见:《学堂暑假一览表》,《时报》,1905年7月13日。 [14] 关于《女子世界》杂志的发行情况、运作方法、作者构成和表彰主题的考论,参见夏晓虹:《晚清女报的性别关照——<女子世界>研究》,《晚清女性与近代中国》,北京:北京大学出版社,2004年版,第67-113页。 [15] 本次现场情况报道,参见:《争约警闻》,《女子世界》第14期,1905年。《时报》,1905年7月10、13日。《申报》,1905年7月19日。 [16] 张昭汉:《争约劝告辞》,《女子世界》第14期,1905年,第17-19页。此后本文引《争约劝告辞》,出处和本注相同,不再标注。 [17] 吕碧城:《女子宜急结团体论》,《中国女报》第2期,1907年。引自李又宁、张玉法编:《近代中国女权运动史料》,台北:龙文出版股份有限公司,1995年,第681、682页。 [18] 张昭汉:《大陆将沉做此自励兼以勉某某诸同志》,《女子世界》第15期,1905年,第56页 [19] 张昭汉(默君)1904年入务本女学师范科,1906年加入同盟会。参见《张默君先生事略》,《革命人物志(第五集)》,台北:中央文物供应社,1969年版,第125页。 [20] 参见《申报》1905年7月19日相关报道,《争约警闻》,《女子世界》第14期,第94-95页。 [21] 蒋振懦:《蒋振懦女士苏州争约社演说》,《女子世界》第15期,1905年,第100页。此后本文引《蒋振懦女士苏州争约社演说》,出处和本注相同,不再标注。 [22]沈孟渊:《沈孟渊女士苏州争约社演说》,《女子世界》第15期,1905年,第98页。此后本文引《沈孟渊女士苏州争约社演说》,出处和本注相同,不再标注。 [23] 志群:《争约之警告(二》,《女子世界》第15期,1905年,第7-12页。此后引文出处相同,不再标注。 [24] 初我:《妇女社会之对付华工禁约》,《女子世界》第14期,1905年,第3页。 [25] 初我:《女界运动之先声》,《女子世界》第14期,1905年,第89页。 [26] 金一:《女界钟》,上海:上海古籍出版社,2003年版,第30、12页。 [27] 图1:《女志士赴沪劝集路股》,天津:《人镜画报》第20册,1907年,第16页。图2:《放足拒赌开会》,上海:《神州画报》,1908年,转录自荆诗索柯岩初主编:《帝国崩溃前的影像:晚清连环画中的晚清社会》,太原:山西人民出版社,2011年版,第363页。 (作者单位:北京大学中文系。原刊《中州学刊》2017年第9期。) (责任编辑:admin) |