|

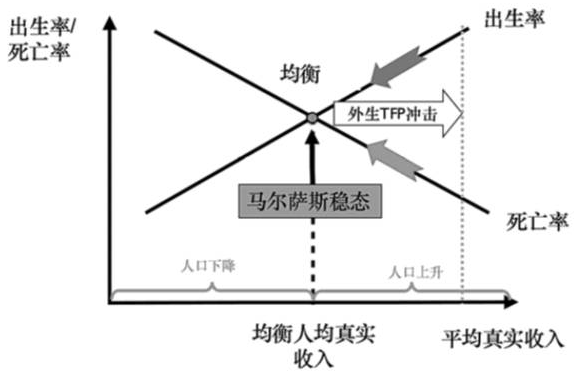

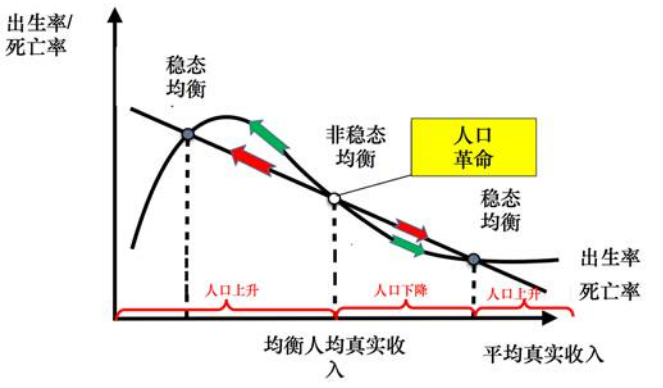

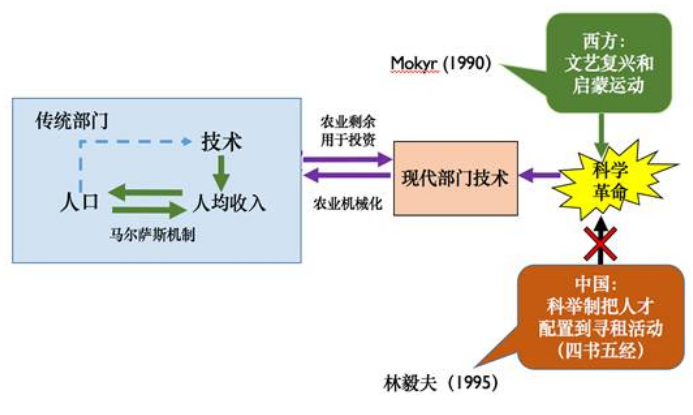

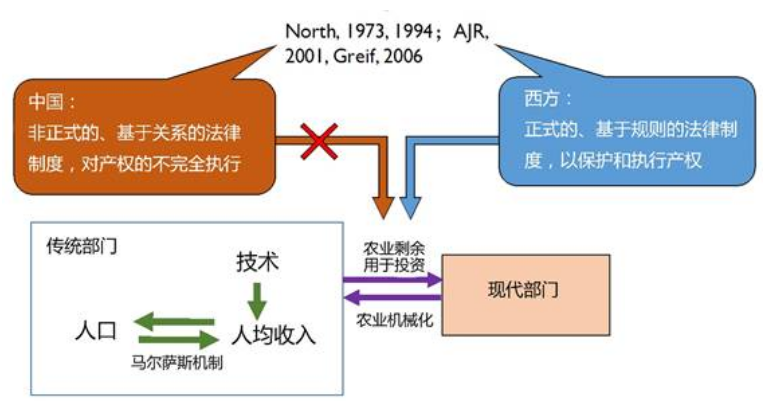

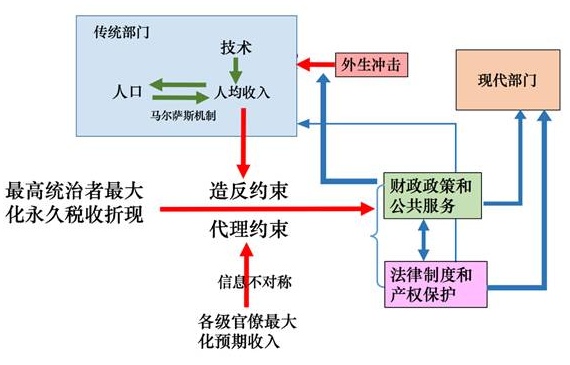

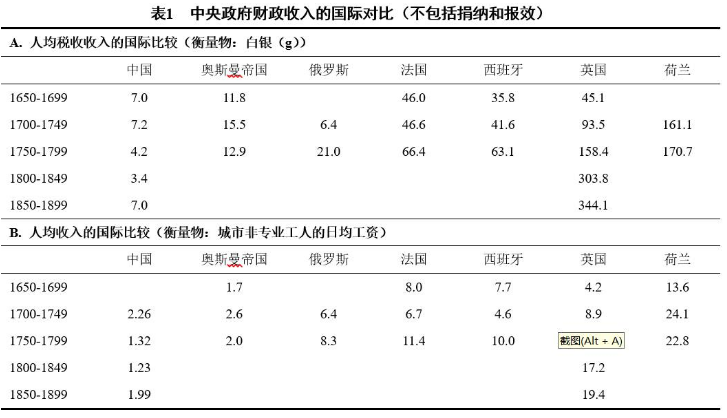

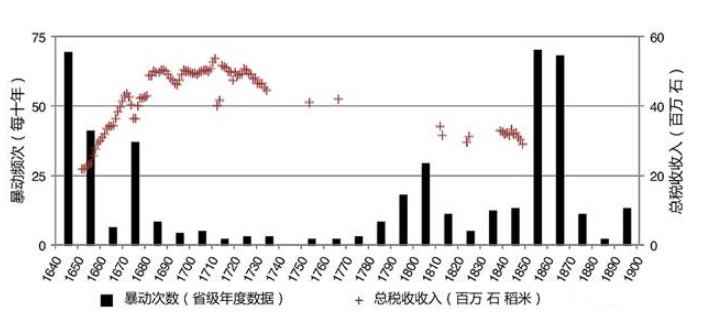

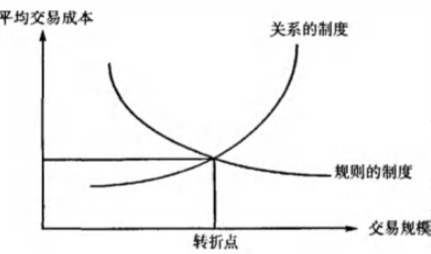

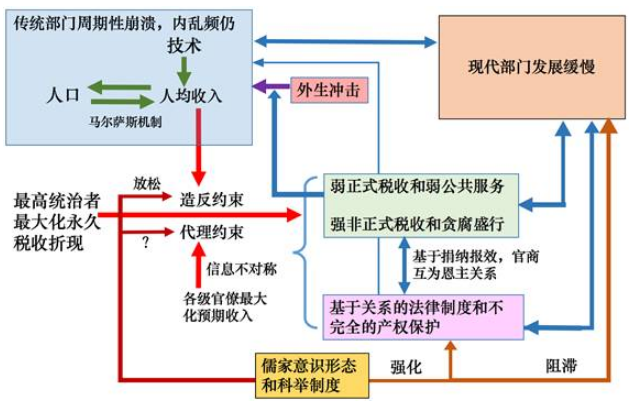

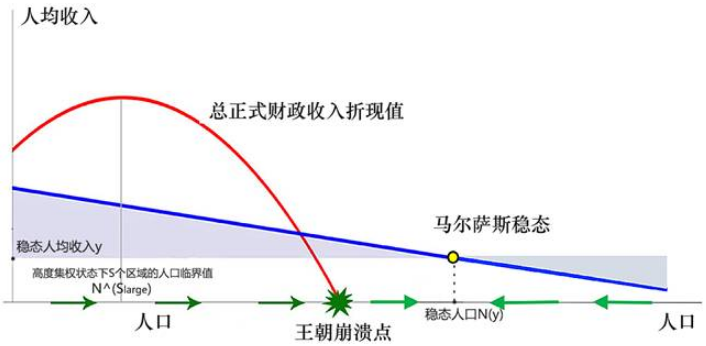

摘要:现有理论不能提供一个关于李约瑟之谜和大分流的完整和自洽的解释,特别是国家统治者及其代理人作为决策主体的关键作用被忽视。无法探讨前现代国家的经济扩张过程中,经济制度、政治制度、法律制度和精英招募制度(elite recruitment institutions)之间形成的“超稳定结构”。本文基于最近几年新政治经济学领域特别是国家能力方面的文献(Sng 和 Moriguchi, 2014; Brandt, Ma 和Rawsky, 2014),旨在讨论中华帝国晚期的社会治乱循环和经济有增长而无发展背后的政治经济学机制。在一个朝代周期,中央集权的统治者,面临着日益收紧的民众造反约束,和皇帝官僚之间日益恶化的委托代理关系,不得不逐渐下调正式税率,腐败愈加严重,提供公共品的能力趋弱,最终走向财政崩溃和社会动乱。由于视野(vision)的短小、既得利益的阻挠以及外部竞争的缺乏,统治者解决财政问题和维稳问题的方法,不是积极投资于建立高效的国家征税能力,不是建立支持经济发展的非人格化的法律制度,而是消极的依赖和商业资本的恩主共生关系(patrimonial)解决临时财政危机,用科举制度调节国家内部各阶层各地域之间的利益关系。这一结构,只有在1840年以后,才在国内外压力下,不得不开始松动:政治层面从中央集权走向地方分权最后走向地方自治、器物层面从师夷长技走向鼓励工商实业、制度层面西方的法律制度和议会制度从通商口岸逐渐渗入内地、文化层面废科举办新学,迎来了“千古未有之变局”,开启了至今尚未完成的现代化转型。 关键词:中华帝国;政治经济学;大分流 1.为什么需要一个政治经济学框架 大约在1770年代的某一天,亚当斯密在他位于格拉斯哥大学的书斋,写下了下面的文字: “中国一向是世界上最富有的国家:土地最肥沃,耕作最精细,人民最多最勤勉。然后, 许久以来,它似乎就停滞于静止状态了。今日关于中国耕作、勤劳以及人口稠密状况的报告, 与五百年前视察该国的马可波罗的记述比较,几乎没有什么区别。” 他还猜测,彼时英国国民的生活水准,远在中国之上。 其实,这段话的依据只是传教士和冒险家们的旅行见闻。最近,经济史学家们经过耐心细致的工作,终于绘制出了前现代社会的平均生活水平的时间趋势和跨国比较。也证实了斯密的“中国印象”和“中西比较”。 是什么决定了工业革命前平均生活水准的长期停滞?又是什么决定了国家间生活水平的差异?是什么导致了工业革命和随之而来的人口革命(demographic transition),为什么工业革命之后,有的国家经济迅速起飞,有的国家则停滞不前(大分流)?这几乎构成了经济史学研究的全部问题。  图1 前现代社会的平均生活水平的时间趋势和跨国比较 数据来源:(Allen, A.等,2011)。 对于第一个和第二个问题,马尔萨斯模型提供了一个强有力的解释。该模型有三个假设:1. 人均收入越高,生育率越高;2. 人均收入越高,死亡率越低;3. 给定技术水平不变,人口越多,人均收入越低(边际生产率递减)。最后,技术水平是外生的,技术进步是零星,随机的。 马尔萨斯模型的动态含义是,一次技术进步只能带来短期内收入的上升(以及出生率的上升,死亡率的下降),但是长期内收入会回到进步前的水平,而增加的只有人口的绝对数量。 另一方面,人均收入水平的国际差异则由文化决定。如果一个国家的文化更偏好生孩子(给定任何收入水平,人民都愿意生更多的孩子),那么这个国家将在更多的人口和更低的收入水平达到均衡。如果一个国家的文化更不注意公共卫生(给定任何收入水平,死亡率都更高),那么这个国家将在更少的人口和更高的收入水平达到均衡。换言之,决定前现代长期生活水平的决定因素是文化而不是技术水平,而决定人口(密度)的是一国历史上累积的技术进步。 在马尔萨斯模型里,工业革命完全是外生的,既无法解释可行技术的产生,也不存在技术采用(technology adoption)的问题,因此,工业革命和大分流都不能得到解释。Galor等人提出了一个以多重均衡为特征的内生增长理论。他把这个理论称为大一统理论(Unified Growth Theory),因为它可以刻画人类文明从马尔萨斯陷阱走向以(人力)资本积累和技术持续进步为特征的现代增长的全过程。这个模型对马尔萨斯模型的假设做了两点修正:第一,出生率随着人均收入先递增再递减,最后趋于平稳。根据人力资本理论,随着收入上升,一方面妇女生孩子的机会成本上升,另一方面孩子的质量相对于数量的重要性上升(把子女的收入乘以子女数量,计入父母的效用函数),于是用质量替代数量,生更少的孩子,给每个孩子更多的资源和教育。第二,技术进步速度不再是外生的,而是人口数量(三个诸葛亮),技术存量(站在巨人的肩膀上)和人口质量(知识就是力量)的增函数。因此,存在一个技术进步的临界值,一旦跨越了下图中的不稳定均衡,经济就向着高收入、低出生率和低死亡率的均衡趋近,否则将回到低收入、高出生率和高死亡率的均衡。  图2 马尔萨斯模型图解  图3 “大一统”理论图解 这个模型刻画了人类社会作为一个整体,特别是西北欧的历史过程。但是,它不能解释著名的李约瑟之谜,也不能解释工业革命之后东西方的大分流,甚至不能解释东亚内部的小分流(中国和日本)。用李约瑟自己的话说,就是:“当中国使用铁犁的时候,欧洲还在使用木犁;但是,当欧洲使用钢犁的时候,中国还是在使用铁犁”。 中国的技术进步在1500年以前领先世界,贡献了65%的重要发明;然而,在1500-1840年,这个比例急剧下降到了4%。这期间,中国的人口占世界的比重还在上升,受教育程度也不低于大多数西北欧国家,再加上更高的初始技术存量,如果内生增长模型是对的,中国应该继续领先才对啊。 经济学家对此提出了一些解释。林毅夫提出,传统部门的技术进步主要来自于人们的经验积累和试错,而天才发现新技术的概率更高。因此人口越大,天才出现的概率越高,发现新技术的概率也越高,技术进步越快,这解释了1500年以前中国科技的领先地位。但是让真正经济摆脱马尔萨斯陷阱的是现代部门的技术,而这些技术则主要来自科学理论指导下的可控实验。Mokyr(1990)认为文艺复兴和启蒙运动孕育了科学革命,为现代部门技术的突破培养了人才。而林毅夫认为,做官是最有利可图的职业,而科举制把人才配置到了对四书五经的背诵和钻研中,配置到了为了做官而毕生考试的寻租活动。因此,也就不会产生科学革命,更不会获得现代部门技术的突破。但是,为什么要坚持科举制,为什么科举制要采用四书五经,为什么中国的技术落后早已不是秘密但科举制居然能持续到1905年?这本身都是需要解答的问题。  图4 林毅夫对中国技术进步停滞的解释 制度主义者则强调,现代部门技术的萌生和发杂,相比传统部门,更加依赖对产权保护,对产权的第三方执行,因为现代部门的分工更细致,投资者、原料供应者、生产者和销售商有着更复杂的契约关系。而这些只有在一个基于规则的法律制度下才是可能的。这一派学者的源头其实正是亚当斯密。在本文开头那段话后面,还有一段猜测: “…也许在马可波罗时代以前好久,中国的财富就已经完全达到了该国法律制度所允许的发展程度。如果改变和提高他们的法治水平,那么该国的土壤、气候和位置所允许的限度,可能比上述限度大出很多。” Greif(2006)认为,在14-16世纪,欧洲发生了一场“商业革命”,商人组织和自治城市不断通过政治斗争,把交易当中的基于关系(看人下菜)的不成文规则变成正式的,非人格化的规则,并推动法律和法庭在第三方执行当中的独立的裁决地位,这使得交易的不确定性大大降低,使得规模更大、期限更长,结构更复杂的交易和契约成为可能。North(1973, 1994)则认为,西北欧商人组织通过长期的博弈,到十六世纪晚期,形成了“王权征税必须经过议会”的局面。经过17世纪旷日持久的斗争,完成“光荣革命”,建立起了中央(议会的)财政事务对财政事务的控制,对皇权的限制,司法独立(至少脱离王室而独立)以及普通法法庭的崇高地位,增强了产权的保障,并引致公共和私人资本市场的发展。到了十八世纪,更出现对专利的保护,鼓励了创新行为和对于现代部门的投资。但是和林毅夫的解释一样,这个理论把法律和产权制度视为外生给定的。制度本身何以形成,何以维系,并不能得到很好地解释。  图5 欧洲“商业革命”对技术进步的作用 为了探求李约瑟之谜和大分流的原因,我们将构建一个政治经济学框架,引入国家,引入最高统治者及其代理人。因为他们是制度的供给者,他们的激励是什么,约束是什么将和制度的需求者一道,决定制度的选择。而他们的激励和约束,也会随着经济结构和经济发展程度的变化而变化[②]。这样,我们就可以在经济发展和结构变化过程中,内生化财政制度税收体制,内生化法律制度和产权保护,内生化科举制度和儒家价值观。 我们将以郡县制中央集权的政治制度(百代皆行秦政法)作为初始条件。我们的目标是解释下面一系列问题: (1)为什么大一统专制国家却只能征收较低的正式税收(轻徭薄赋),并接受官僚体系的贪腐横行? (2)为什么国家的公共服务能力到王朝后期急剧下降? (3)为什么国家没有提供非人格化的法律制度,完全的产权保护和第三方执行?和财政制度的关系如何? (4)国家为什么维系科举制度和“过时“的教育内容? 光绪年间张之洞创办的汉阳兵工厂,堪称晚清规模最大、设备最先进的军工企业 2. 模型的目标和约束[③]: 雍正三年上谕: 自古维正之供,所以储军国之需。当治平无事之日,必使仓库充足,斯可有备无患。皇考躬行节俭,裕国爱民,六十余年以来,蠲租踢复,殆无虚日,休养生息之恩至矣! 而近日道府州县亏空钱粮者,正复不少。揆厥所由,或系上司勒索,或系自己侵渔,岂皆因公挪用?皇考好生如天,不忍即正典刑,故伊等每恃宽容,毫无畏惧,恣意亏空,动辄盈千累万。督抚明知其弊,曲相容隐… 首先,我们来看统治者(皇帝)的目标。一方面,统治者不是流寇(流寇,如黄巢、李自成都被淘汰了),而是深谋远虑的坐寇(如高筑墙广积粮缓称王的朱元璋),因此,他的目标是王朝的长治久安,目标函数可以抽象为无限期税收收入的净现值。在农业占GDP的比重占90%的传统社会,统治者的视野里,还没有资本积累和贸易驱动的近代增长,更没有科技创新驱动的现代增长。因此,农业是主要的税基,农民和地主是纳税的主力军。 图6 封建中国各阶层的社会经济联系 统治者(皇帝)深知“裕国爱民”并不是彼此冲突的目标,税收收入除了作为自己消费的预算,还要用于投资公共品。对于传统经济最重要的公共品,包括国防(“储军国之需”)、河工、赈灾以及相应的管理费用。就赈灾来说,丰收的时候,国家把粮食收购过来,放在仓库里,灾年的时候,拿出来赈济灾民;A地区遭受灾荒,可以把仓库的粮食运到该地区赈济灾民。为什么要提供公共品?外族入侵,河道决堤,旱灾洪水,都会使得人口(税基)锐减,影响统治者下一期的税收收入。更有甚者,揭竿而起,改朝换代。在传统经济向现代经济的转型过程中,有两类新的公共品对于现代部门的成长至关重要,一是铁路等基础设施,二是公共初等教育,三是国家主导的基础科学研究即相关应用开发。 除了决定拿出多少收入投资公共品,统治者还要决定采用何种法律制度,提供多大的产权保护以及对合约的第三方仲裁和执行。我们可以考虑有两种制度可选,一种是基于关系的、人格化的,case by case的,以协调为目标的法律制度,一种是一套建立在公开透明的规则之上并以独立的第三方执法的法律制度。两种制度对于不同部门的经济成长,起不同的作用(见下文)。 总之,统治者在每一期决定制定多高的税率,雇佣多少人去帮他收税,采用哪种法律制度并投入相应的成本,以及把多少税收收入拿出来提供公共品,他面临两大约束: 首先是代理约束(agency constraint, 或者叫做信息约束)。统治者雇佣各级官僚,作为他的征税和公共服务的代理人。州县官员再委托地方书吏衙役向几十万纳税人征税。既然有委托代理关系,就有信息不对称,就有代理成本。给定中央制定X%的税率,给定中央的监督力度和惩罚力度,追求个人期望收入最大化的各级代理人决定增收多少的附加税(不管附加税是用于地方行政还是进了自己的腰包)。 监督力度定义为对特定官员受到抽查的频率,是监督技术、代理层级、行政单位数量以及地理距离的函数。给定古代的通讯技术和信息处理能力,统治者做不到对每个州县官员直接监督,而只能靠上级检察官员自上而下对官员的定期不定期考核、监视和参劾。起辅助作用的是地方乡绅和百姓自下而上对官员的抗议和上访揭发。即便我们假定上级官僚对下级的情况有充分的了解,他也很可能不愿意向最高统治者揭发和惩罚下级。这其实是科层官僚制的特点所致:上级政府运行的费用来自下级的上交,上级入不敷出,就要勒索下级买单。而由于下级的奖惩升迁来自上级的考评,下级只能服从。更严重的,上下级成了腐败的分肥者,下级向上级支付大量的礼品陋规。“一年清知府,十万雪花银。” 殊不知,一个知府的身后,还站着年入过万的知县。而知府的身前,则站着年入数十万的总督巡抚布政使、以及户部、吏部尚书呢。“督抚明知其弊,曲相容隐” 也就不难理解了。[④] 惩罚力度则定义为,一旦被查实征收附加税(包括腐败)的行为,官员必须支付的预期罚金(被定罪的概率乘以罚金)。它是附加税税率的增函数。但中央确定惩罚力度的时候必须要考虑一个激励问题:地方官收附加税,可能是由于地方确实发生了紧急事态需要支出一笔钱,这笔钱不在预算里面,所以要收附加税;也可能是地方官把钱贪掉了。而在信息不对称的情况下,上级代理人很难分得清两种情况,如果对于附加税惩罚过重,就会使得地方官宁愿让紧急事态恶化,也不愿冒着风险去做事。“不忍即正典刑”就是这个道理。 我们还应了解,在正式官僚周围,还有大量由他们支付工资的师爷和长随,以及通过执法活动获得合法不合法收入的胥吏(书吏和衙役),他们才是各级政府的真正操盘手,是“不是公务员的公务员”。特别是州县父母官,由于回避原则和轮转原则,他们并不了解所任职的地方的子民。他们也更依赖来自当地的书吏和衙役去处理各种行政事务,虽然有聘请的行政管理专家“师爷”相助,但也必须在一定程度上容忍书吏衙役们的不法行为。我们在以后的课程中,将给大家呈现在清盛世经济生活各个方面形形色色的腐败手段。 作为深谋远虑的坐寇,统治者也面临着造反约束(insurrection constraint)。纳税人的实际税负=最高统治者征收的征收税率+代理人征收的附加税。当实际税负大于某个临界值,纳税人就决定造反。虽然在中国的法律传统中,并没有对皇权的制度化的制衡。比如皇帝理论上并不需要文官的多数同意和授权,来发动一场战争,或者增加税率,或者裁撤一个机构。但是他在实际操作中,面临着平民和地方精英领导的抗阻抗税斗争的约束。这种斗争在有清一代渐趋频繁,并时刻有可能转化为区域性农民战争。面临着文官集团的阻力:这个阻力可以是激烈的死谏,也可以是以遵守规矩成法为名义的消极抵抗,比如孔飞力《叫魂》中描写的那些例子。更重要的是,自秦以来数千年改朝换代的历史经验,和由此上升为儒家核心价值观(天命思想)早已成为统治者头上的利剑高悬,更何况作为异族统治者的满族皇帝必须表现出比汉族统治者额外的宽容和仁慈,才能当得住解救天下众生、维护汉家道统的“天命”。 地方精英(乡绅)的存在,对于这两个约束,意味着什么呢?我们需要特别注意的是,地方精英或者乡绅集团和平民之间不平等的法律地位。就代理约束而言,地方精英可能起到监督官员和遏制贪腐的作用,但也有可能成为官员的帮凶和利益分肥者。就造反约束而言,地方精英的作用也是正反皆有的。一方面,地方精英在提供local public goods方面相对于政府有一定的信息和成本优势,事实上,他们提供了大多数的地方公共服务。另一方面,地方精英具有科举功名,因此可以合法地免除徭役和一部分税负。地方精英和地方官的社会地位相同(可以平起平坐),更远在书吏和衙役之上,所以可以理直气壮地决绝附加税征收,不管这个税是正当的,还是贪腐。此外,正是由于州县官非常依赖他们的合作以更有效率地提供公共服务,他们在拒绝附加税乃至“正税钱粮”的时候,有更高的谈判力量。最后,由于上述优势,不少平民荫蔽在地方精英名下,或者和精英签署“包揽”合同,从而逃避州县官及其代理人的盘剥。总之,帝国晚期的实际税负是累退的,附加税的负担大多数落到了没有荫蔽的那些平民百姓身上,从而使得造反约束变得更紧了。净效应如何,是一个实证问题。 最后,由于帝国的财政在大多数时期都主要来自农业税,一方面税收收入受到天灾人祸的影响,不能旱涝保收;另一方面,内外一旦有事,由于造反约束国家不能通过增加农业税来融资(明末的三饷加派就是最大教训)。所以国家高度依赖士绅的捐纳和国家授予专卖权利的大商人的报效。 总之,我们模型的基本结构如下:统治者的目标是最大化永久收入折现。他通过层层代理,征得税收,并提供公共品、法律制度和产权保护。实际税负来自正式税负和代理人征收的附加税,达到某个临界点,纳税人就会造反。国民经济中,传统部门(农业及其相关服务)由于技术进步缓慢,呈现规模报酬递减。国防和赈灾等公共品则会减少战争灾害对人均收入的冲击。法律制度和产权保护对于传统部门和刚刚萌芽的现代部门起支撑作用(下文详述)。根据这个报酬和成本结构,统治者决定正式税率和公共品提供,以及法律制度和产权保护的程度,各级官僚则决定附加税的税率。纳税人面对税后收入,决定消费和孩子数量,并决定是否造反。下面,我们看看给定这些约束,每个player的最优决策如何,将引致怎样的均衡。  图7 本文模型的目标和约束 3. 均衡及其动态:1650-1850 3.1 “轻徭薄赋”和“苛政猛于虎” 首先,给定最高统治者对代理约束和造反约束心知肚明,他将理性地选择正式赋税的“轻徭薄赋”。人口增长对于总正式税收收入有两个效应:一方面,虽然平均收入在下降但税基在扩大;另一方面,随着代理成本的上升,统治者为了满足造反约束讲下调正式税率。因此,总正式税收收入呈倒U型,存在一个由递增到递减的临界点。图一显示,随着清王朝的人口增长,以银两计算的名义正式税收自火耗归公改革便长期停滞,而名义税收的增长远远赶不上通货膨胀,所以以石米计价的实际正式税收自1700年就一路下降。而如果我们计算一下人均,那么下降趋势就更加触目惊心了。可能读者会认为清政府在宽仁的守夜人的职责上做得越来越好。下一节我们将给读者介绍清代财政的入不敷出和公共服务的长期下滑。如果你对比一下同时期的欧洲(表一),特别是英国,你将看到一个积极进取的现代财政国家:到十九世纪下半叶,平均每个非熟练工人,要把他年收入的1/10左右交给中央政府,而他将享受帝国陆军和海军的保护,得到基本的治安、医疗、卫生和教育。而中国的一个普通自耕农,或许要交给各种攫取之手的要远远多于这个比例,但只有其中的一个零头最终被中央政府支配,而他几乎得不到任何公共服务。 轻徭薄赋虽然是清帝国恪守的祖训,但更是一种无奈的政策选择。正式税收的最大头来自地丁银和漕粮(74%),其征收依据是万历《赋役全书》(明代最后一次系统的全面的土地调查)所规定的“原额”,是根据当时的登记土地面积结合级差税率计算出来的。从顺治初年到雍正年间,随着战后经济的恢复,土地登记面积逐渐逼近原额。而1730年以后,各级政府就停止了土地登记的努力(以后的课程会介绍原因)。与此同时,附加税和陋规的盛行让雍正皇帝下决心发动一场改革,试图把州县分散征收和支出的附加税纳入到正式税收体系,再由省一级财政分配给各州县,支付官员的个人收入(养廉)和地方行政开支。但是到了乾隆初年,这一过程就夭折了。到了嘉庆年间, 各种附加税层出不穷,贪腐和陋规变本加厉。火耗归公改革的失败,除了宏观经济原因(人口增长、白银外流),也在于代理约束的两个方面。第一,由于信息不对称,火耗归公(旧的附加税并入征税)之后,并不能杜绝地方政府征收新的附加税,进一步加重纳税人负担(黄宗羲定律);第二,给定官僚层级制,改革者不能给上级政府提供足够的激励去绑缚住他对下级的攫取之手(把归公的火耗挪作他用),逼得地方政府征收新的附加税。  图8 清代各级政府财政(A名义总,B实际总,C实际人均) 数据来源:Sng (2014)。  数据来源:Brandt, Ma 和 Rawski (2014)。 3.2 公共品提供的衰微 既然正式财政收入呈长期下降趋势,其主要的白银支出项(国防、官员工资和养廉、黄河河道维护、驿站维护,见表2)和实物支出项(赈灾)都呈现长期下滑趋势。而对于现代国家最重要的宏观政策工具:货币供给,清政府则一直采取消极无为的态度。  数据来源:Sng (2014)。 政府“编制内”官员的数量自清朝初年,就停滞不前。雍正初年中国有167个府,1211个州县,平均每个县有十五万人口,到了嘉庆末年,中国有182个府,1293个州县,平均每个县有三十万人。新增的州县主要在西南改土归流的地区和东北新开拓的地区。由于官僚制度的层级已经达到了监督技术所限定的规模不经济,州县一级仍然坚持“一人政府”的原则,即每个州县只有一名正式官僚。这意味着州县官要雇佣更多的师爷、书吏和衙役来支撑日益繁重的地方行政。更危险的,是随着新大陆作物的引进,大量州县边界的三不管地带(多为山地)涌入了大量移民,随着这些地区的生态破坏,移民复又成为流民,行政管理的缺失使这些地区成为民间宗教活动和武装盗匪活动的温床。 国防力量的衰弱和武备的废弛,早在乾隆年间已见端倪。虽有十全武功,但数次裁撤绿营,军饷的支付已是捉襟见肘,炮台和火器的维修更新更是无从谈起。嘉庆年间,为镇压白莲教起义,国库空虚,只能大开捐纳以解燃眉之急。而对于新的来自海上的威胁,则无暇顾及。以鸦片战争波及的浙江、福建和广东为例。从1689年到1849年,人口/军队数量之比从200左右下降到500左右,这还没有考虑到军队的吃空饷情况越来越严重。事实上,原因在于财政问题而不是战略上的轻视。尽管早在1834年,道光皇帝已经意识到了沿海军备的废弛,但是他一直拒绝投入更多的银子,而是集中精力改革腐败透底的漕运系统。而到了1843年鸦片战争败局已定的情况下,他未等停战协议签署,便命令沿海军队就地解散,“以解靡费”。 始创于顺治,康雍年间完善起来的常平仓系统,在省、府、州县设立粮仓,各级政府用财政收入购进粮食,或截留漕粮,或由富民捐谷,并规定了大、中、小州县应储粮数。发生饥荒时就近赈济,正常年景低买高卖平滑粮价。此外,州县官还负有调查各户受灾情况,确定减免钱粮数额之责。最后,对于大灾大荒,中央可以直接跨省调运粮食或者动用中央财政收入(户部银库)购买高价粮食赈灾。1743年江淮53个州县水灾,中央财政拿出240万粮食和738万两白银赈灾。但到了19世纪中叶,弊端日甚,各地常平仓大多钱谷两虚,徒有其名,起不到平抑粮价和备荒的作用。1843年各省汇报的人均仓储量下降到了1751年的40%,而实际仓储量应相差更大(Sng,2014a)。入户调查,早成一纸具文。户部银库,早已枯竭。1823年,直隶108个州县水灾,户部仅仅能拨出100万两白银赈灾(常平仓和漕粮拨出50万石粮食)(魏丕信,p247-48)。结果,各地赈济事务,都托付地方精英之手。到了光绪年间的丁戍奇荒,赤地千里,活跃在华北大地救荒居然是来自几千传教士和几百江南绅士组成的赈灾团。 自明代正统元年(1436年)“驰用银之禁”,到1910年中国一直实行银铜复本位的货币制度。银主要用于征税、批发市场以及充当大宗交易的媒介,铜钱则多用于零售市场以及支付工资。19世纪末以前,中国政府并没有铸造银币,也没有控制白银的生产与进出口。因此,银的供给量主要取决于国际贸易的逆差与顺差。对于铜钱,政府在北京以及各省设立铸局,并规定各局每年铸钱的数额。但是,政府对于铜钱部门的实际控制效果很小。由于铸钱技术的粗陋以及货币法规难于有效执行,私铸与私销成为当时货币体系中无法根治的问题。政府和私人钱庄还以银和铜为准备,发行了大量的私票。这三部分构成了货币总估计。在漫长的十八世纪,中国对外贸易不仅大为增长,而且由于丝、茶的出口旺盛,一直保持着相当大的顺差。结果,巨额白银从印度、马尼拉、长崎等地流入中国。与此同时,云南铜矿的发现也提高了铜的流通量。但是,到了19世纪上半期,由于美洲独立战争和鸦片贸易,白银的流向发生了相反的变化。由于白银和铜钱不存在固定的比价关系,且白银和铜在生产和流通过程中互补性大于替代性,因此,当白银的供给减少时,引起一系列连锁反应,使得铜钱的需求和供给减少。进而引致私票发行萎缩。于是,货币的总供给出现螺旋形下跌,使经济陷入通货紧缩的恶性循环之中。银贵钱贱,更导致严重的再分配后果:纳税人卖掉粮食换得铜钱,却只能换得较少的白银。换言之,纳税人要完成税收提交,需要卖掉更多的粮食。手工业者处境相同,因为他们购进大宗的生产原料等使用银两,而出售产品得到的则是贬值的铜钱。总之,经济萧条,社会矛盾激化(林满红,2011)。有识之士提出了将白银收归国家所有,作为发行准备,进而发行不兑换纸币的建议。而清政府则视为洪水猛兽:毕竟南宋、元末、明末都有发行纸币征收铸币税导致恶性通货膨胀的教训。坦率的讲,给定清政府当时的财政收入和行政管理能力,回收白银都是天方夜谭,更奢谈发行纸币这样的技术活。其实,具备此类技术的人才,并不在政府内部,而在此时如日中天的票号商人。虽然遍及全国的票号已经承接了大量政府间汇兑业务,但中央政府对于把事关国本的任务交给他们还是顾虑重重。 总之,国家财政能力和公共品提供的衰微,使得纳税人承受外敌入侵、自然灾害和货币危机等外生收入冲击的能力每况愈下。虽然地方精英在国家缺位的情况下,承担了一部分公共服务只能,但对于需要跨地区外部性较强、需要地区间协调的公共品提供,则杯水车薪。造反约束,在越来越多的局部地区被突破。日益频繁的冲突和暴乱,构成了十八世纪初到十九世纪中叶的双主题变奏(图9)。  图9 清代国内暴动的频率(不包括少数民族起义)和总财政收入(石米) 数据来源:Brandt, Ma 和 Rawski (2014)。 3.3 基于关系的法律制度和不完全的产权保护 到目前为止,我们还没有谈到盐商、贸易商、行商和票号商人,这些手握国家授予的专营权,赚取高额垄断利润,坐拥数亿银两财富的人。他们和国家的关系如何?他们有没有可能像斯图亚特王朝的商人团体一样,在国会抵制查理一世的增税要求,甚至扶植奥兰治亲王取代复辟的王朝,并推动一个限制王权的1689年宪法。他们有没有可能通过金融体系把手中的资本投入新兴的机器大生产的棉纺织工业,投入铁路的修建、投入远洋航海,甚至购买国家发行的以税收担保的长期公债?要解答这个问题,我们首先来谈谈中国法律制度的特点(这部分的主要观点来自马德斌(2007)),进而探讨与其相辅相成、亦因亦果的官商关系: 马克斯•韦伯对形式正义(formaljustice)和实质正义(substantivejustice)的概念区分出发。韦伯认为,在形式正义情况下,当发生私人间法律纠纷时,法律裁定及其程序均依照一系列普遍应用的,事先明确规定了的规则和程序来进行。与之相对,在实质正义情况下,人们对每一个个案,都追求在法律、道德、政治与各种综合因素的最大公正和平衡。形式正义能提供高预期性和可计算性的法律结局,尽管对某些单案的裁决可能会与实质正义者所根据的宗教与伦理原则或者政治权益相冲突。韦伯认为,由于形式正义减少了个人对统治者的恩惠与权力的依赖,它不利于独裁或暴民政治的滋长。 上文提到,在一个以关系和团体组织为基础的机制中, 随着组织与交易的扩张,交易的规模与经营活动的范围就会遭受随之而来的急剧上升的信息传递与组织协调的成本的制约。比较而言,建立一套法制化的公开透明的规则并以独立的第三方执法的法律制度(程序正义)或许在开始建立时成本更高,但是却能够展示出强大的规模经济效益,并能支撑更大规模的交易活动,并有助于超越内部团体的大规模的非人格化的交易活动的产生。 两种制度,前者固定成本较低,能够支撑传统部门的大多数交易和生产活动。中国的土地私有产权制度自唐代中期以来逐渐确立,土地可以买来,租赁、用来抵押,并发展成多种复杂的产权形式;劳动力随着明清之交徭役和人头税的废除,也可以自由流动,并获得市场回报。产权的第三方执行,主要依赖地方村社和宗族力量,和熟人网络的奖惩机制。官府只有在少数情况下介入,且主要角色是调节者,而不是仲裁者[⑤]。后一种法律制度,固定成本更高,但规模更经济,所以能支撑更大规模的交易活动,对于工商业的发展作用更大(Greif对马格里布商帮的经典研究)。前一种法律制度支撑了基于宗族(徽商)和地缘(晋商)的交易网络,但不能再进一步扩大交易规模。如果我们把两个部门合在一起,在结构转型和经济增长过程中,不同法律制度的平均交易成本的消长,如图10所示:  图10 关系与规则制度下的平均交易成本 资料来源:马德斌(2007)。 十八世纪的统治者在他所处的经济形态下,不可能有足够的远见(vision)看到图三中的转折点,他的目标是尽可能地维持主要以农业为基础的财政收人和社会稳定,并不重视民间私人的商业活动。因此,作为法律制度和产权保护的供给方,当遇到非常复杂的商事纠纷时,朝廷和地方政府倾向于采用简单灵活的方法来处理(实质正义),而不会花大力气来建立一致的、普遍适用的法规和判例(形式正义)。 法律制度是国家和社会互动的产物。作为法律制度和产权保护的需求者,在这个中央集权的帝国里,直到清末,手工业者和商人及其组织从来没有达到过自由城邦或自治社团等独立的组织规模,“各自为战”意味着严重的搭便车问题,谁都不愿意单独提出对基于规则的制度的诉求,而是满足于机会主义地寻求对己有利的方案[⑥]。因此,民间习俗与公共法律之间的鸿沟难以弥合。产权的保护和执行,并不是通过独立的法庭,而是通过各种民间组织(宗族、村社、行会、商帮)的非正式规则的执行。对于特定个人产权的执行程度,则取决于当事人在组织内的社会地位,特别是是否具有科举考试学位和官位。 那么,为什么手工业者和商人及其组织从来没有达到过集体行动的最低组织规模呢?首先,轻徭薄赋对于形塑法律制度和官商关系关系重大。由于中央政府的正式财政收入主要来自于农业税,很难在短时间内大量征收。而战争和灾害的突发性又经常把中央政府至于入不敷出的境地。每逢特别时机,如皇帝出游、自然灾害、战争等,盐商、票号商和行商就“自愿地”或应官吏的要求,捐献巨款。在乾隆和嘉庆年间,他们的报效款共达4000万两左右[⑦]。如果再加上捐纳,中央政府能够应付大多数的突发事件。捐纳所得数额在雍正年间占到了国库总收入(最后进入户部银库的财政收入,不包括漕粮)的9%,在乾隆年间(1736—1795年)几占17%,嘉庆年间(1796—1820年)占54%,道光年间(1821—1850年)占36%,咸丰年间(1851—1861年)占23%(王业键, 2003)。作为回报,政府限制了这些行业的准入,授予捐纳商人垄断特定贸易的特权,进一步强化了商人的机会主义倾向。 其次,地缘政治和金融市场的发展也解释了为何东西方的官商关系走上了完全不同的路径。欧洲同时期互相征战的国家不得不通过债务市场融资战争,国家的破产和被兼并屡见不鲜,在激烈的竞争下,国家规模迅速收敛到最优规模(诺思,经济史的结构和变迁),借方的竞争使得借贷成本也下降到接近现代的水平。而在中华帝国晚期,由于不存在借方的竞争(大一统专制政府还债的承诺不可信),贷方又不能用脚投票(欧洲的银行家面对财产充公的威胁可以转移资产到国外),所以债务市场不发达,这又进一步加剧了中央政府对捐纳报效的依赖。 最后,科举制度可以“化敌为己”。竞争激烈的科举制度为中国人提供了相对公开、公平的,虽然非常有限的,进入正式的官僚权力机构的机会,通过科举考试的成功者会成为绅士或被赋予税收和司法特权的官僚。由于官僚们有行政、税收、司法三位一体的地位,给整个中国社会创造了一个官本位的诱因机制,由于商人群体积累的财富最易受制于政治权力的破坏,官本位诱因对他们尤为显著。官商关系对于解释何以在政府垄断下的食盐专卖交易中,晋商和徽商能够先后占据统治地位,及后来山西票号们何以能够承担作为清政府汇兑的代理人的重要角色。 在18世纪的商业资本看来,使得财富保全和增值的方案,就是把资金投入风险更小回报较高的报效捐纳(保证当期财产安全)、教育(使得富二代以一定的概率进入官僚集团)、土地(避险资产,落袋为安),以及古董、字画等炫耀性文化消费上(可以理解为投资于某种社会资本。君不见王立军书法创作室的小伙伴们)。投资现代部门,比如现代工业和海外贸易,回报也许很大,但是风险实在太大了(关于从事未经官方授权的海外贸易的风险,请百度“双屿港”)。而中国的瓦特和爱迪生们,甚至还没有奢侈去担心无人投资的问题,因为首先,他们不可能为他们创造的新产品和服务注册企业(没有民商法),他们的生产和销售会受到被官方庇护的行会的阻挠,也不会得到专利法对其剩余索取权的保护。 3.4 科举 我们应该如何看待科举制度在这个政治经济均衡中所起的作用呢?首先,科举作为一种社会流动渠道和选拔机制,提供了“朝为田舍郎,暮入天子堂”的机会,大大提高了平民和地方精英造反的机会成本,放松了造反约束,也是帝国长期社会稳定的核心力量。Bai and Jia (2015)发现,科举的废除提高了叛乱的频率,加速了王朝的覆亡。具体而言:那些学额占人口比例更高的地区,废除科举之后平民向上流动的愿景(prospect)下降得更多,这些地区贡献的反清革命者也更多。但是,到了清代中期,随着学额/人口之比和官员/学额之比的下滑,通过科举上升的渠道日益堵塞。太平天国和捻军的一些头目都是科举落第者或者低级功名获得者,即是明证。 其次,科举作为惟一的获得社会地位的渠道,其教学内容具有意识形态的排他性,使得受教育者把儒家价值观内部化。这提高了地方精英和平民造反的道德(心理)成本(放松造反约束),也提高了官僚贪腐的道德(心理)成本(放松代理约束)。这一观点被Kung and Ma (2013)所证实:距离曲阜距离更近的山东州县,烈女数量更多,冲突和暴乱的频率越低。但另一方面,虽然自雍正以降,从四书五经的文本空谈仁政的论调屡屡被上谕斥为“庸议”,但在历次改革的动议中,始终是保守派尊崇并敦促皇上恪守的祖宗家法,是改革的意识形态障碍。只是究竟是真保守(如斯卡利亚大法官),还是假道学,跪拜过孔圣人的异族统治者是不能戳破的。 第三,科举对于造反约束的放松作用,还在于它可以被视为一种有限的代议制度[⑧]。在精心设计的地区配额、职业配额和种族配额之下,从全国各地区和社会各阶层吸收人才,反映呼声和利益诉求(voice)。地域配额始自北宋欧阳修倡议逐路取士,经明洪武皇帝南北分卷,到康熙55年执行分省取士:原则上每次会试根据应考举人人数给予每个省确定的进士配额。这种配额制,一方面寄托着君主对于落后地区人力资本发展的良苦用心,也着意保证偏远地区在全国性精英中的政治代表。 从18世纪到19世纪的帝国官僚的家庭背景分析,有高门大族世家子弟,有商人巨贾后代,也有寒门读书种子;有的来自通都大邑,有的来自荒僻乡野[⑨]。而他们的考学仕进之路,实际是一个完整的政治参与过程:通过考取生员和举人成为地方精英à为地方利益和州县政府博弈à通过考取进士成为全国精英à在就职地区为中央利益和该地区的地方精英博弈à丁忧或退休归乡à为地方利益和州县政府和中央政府博弈。在每一个阶段,科举教育提供了共同语言和共同价值系统,降低了官僚和地方精英的交易(沟通)成本。在最后一个阶段,他们通过门生故吏网络,即便处江湖之远,仍然能在政策制订上施加相当大的影响力。 我们甚至可以认为科举的地区配额是一种宪政制度安排(constitutional arrangement),约束在位者对在野者的再分配。可以想象一个模型:北方官僚和南方官僚轮流执政,在位者最大化代表地区的福利,但是其再分配政策受到较强的约束,均衡结果不足以让在野者有足够的动机发动内战或宣布独立 (Besley and Persson(2011)。然而,在区域之间经济发展越来越不平衡、利益越来越疏离的18世纪,这种制度只能勉强维持着国家的大一统局面。总之,统治者通过科举放松造反约束的操作空间日益有限。 上一节,我们论述了科举制对商人群体“化敌为己”的作用,强化了现行法律制度和官商关系。这里我们要强调配额制度执行的利益输送(pork delivery)功能。首先,给予大兴宛平两县(首都所在地)更多的举人名额(顺天乡试),并对各省冒占京籍睁一只闭一只眼,这其实是为客居京城的外省籍官商子弟大行方便。其次,盐商子弟,拥有专门的商籍学额,1646-1802年,三百个盐商家庭,居然造就了139个进士和208个举人(何, 1999),而同期拥有50万人口的江苏省徐州府不过考取了30个进士。这其实是国家对于盐商财政贡献的回报,也把商人进一步锁定在通过科举为垄断利润寻找保护伞的路径上。[⑩] 因此,科举制度和帝国的官僚制度、财政制度、法律制度、官商关系呈现高度互补,形成并维持着一个意识形态同质、经济利益盘根错节、又具有一定多元性(plurality)和流动性 (mobility) 的既得利益集团。 3.5 总结 综上,随着人口增长,和代理成本的提高,在造反约束下,统治者下调了正式税率,减少了公共服务,并被迫容忍更为猖獗的非正式税收和贪腐。更少的公共服务降低了纳税人抵御外生冲击的能力,从而导致帝国内乱频仍,滑向崩溃边缘。另一方面,缺乏远见的统治者,看不到现代部门增长的前景,采用基于关系的法律制度和不完全的产权保护,以维持传统部门的运转。轻徭薄赋的正式财政和日益严重的公共服务危机加剧了对于大商人捐纳报效的依赖,形成了官商互为恩主的关系,强化了基于关系的法律制度和不完全的产权保护。这阻碍了现代部门的发展,特别是阻碍了传统部门剩余(商业资本)向现代部门的转移。科举制度一方面可以放松造反约束(但作用日益有限),另一方面,又强化了官商关系,协调了精英内部关系,维持着一个既得利益集团。科举制度还把聪明人才配置到“寻租”活动,而阻碍现代部门技术研发(Lin, 1995)。现代部门发展的缓慢,又反过来制约了传统部门的技术进步,也制约了统治者的征税能力和公共品提供的效率,也降低了统治者建立基于规则的法律制度的激励。  图11 本文理论模型图解 如果比较一下1630年的中国和1850年的中国,情况惊人的相似:灾害频发、农业欠收、白银外流、外敌入侵、盗匪四起,这是一个公共政策的临界点:提高正式税率,就会突破造反约束。降低正式税率,不足以提供使纳税人抵抗外生冲击的公共品。看起来,下一步是朝代的崩溃和人口的锐减,以及一个新的王朝浴火重生(图12)。然而,重装后的系统是小修小补的升级版呢(明清之变),还是一个全新的系统?和以往的历次王朝崩溃点相比,外敌入侵带来的不仅仅是生存的危机,更是改革的契机和动力;盗匪四起带来的不是国家机器的崩溃,而是地方力量的兴起和地方治理的重构;旧式的官商关系和法律制度已不能适应新式产业的发展和救亡图存的需要;而科举存废之辩更是直指意识形态的重塑,政治力量的消长,并牵动社会阶层的大变动。超稳定(循环)结构终于遭遇了“两千年未有之大变局”。天朝大国,就这样驶入了“历史三峡”(唐德刚,1999),开始了痛苦的、曲折的、至今仍未完成的现代化转型。  图12 王朝更替模型 资料来源:Sng 和 Moriguchi (2014)。 参考文献: Brandt, L., Ma, D. and Rawski, T. G., 2014, FromDivergence to Convergence: Reevaluating the History Behind China's EconomicBoom, Journal of Economic Literature 52(1), 45-123. Besley, T., Persson, T., 2011, Pillars of Prosperity:The Political Economics of Development Clusters, Princeton UniversityPress. Bai, Y., Jia, R., 2015, Elite Recruitment and PoliticalStability: The Impact of the Abolition of China’s Civil Service Exam,Forthcoming,Econometrica. Kung, J., Ma, C., 2013, Can Cultural Norms ReduceConflicts? Confucianism and Peasant Rebellions in Qing China, Journal of Development Economics 111, 132-149. Lin, Y., 1995, The Needham Puzzle: Why the IndustrialRevolution Did Not Originate in China?, EconomicDevelopment and Cultural Change Vol.41. Sng, T. H., Moriguchi, C., 2014, Asia’s LittleDivergence: State Capacity in China and Japan before 1850, Journal ofEconomic Growth 19(4),439-470. Sng, T. H., 2014, Size and Dynastic Decline: ThePrincipal-agent Problem in Late Imperial China, 1700–1850, Explorations inEconomic History 54, 107-127. 何炳棣 (巫仁恕译),1999,扬州盐商: 十八世纪中国商业资本的研究,《中国社会经济史研究》, 第2期,552。 林满红 (詹庆华译),2011,《银线: 19世纪的世界与中国》,江苏人民出版社。 马德斌,2007,传统中国的法律与商业: 对 “大分流” 的制度性透视,《中国工商业, 金融史的传统与变迁——十至二十世纪中国工商业, 金融史国际学术研讨会论文集》。 唐德刚,1999,《晚清七十年》,岳麓书社。 王业键(高王凌、高风、黄莹珏译),2008,《清代田赋刍论》, 人民出版社。 脚注: [①]郝煜,北京大学经济学院。邮政编码:100871;电子邮箱:maxhao1003@pku.edu.cn。 [②]Beseley和Person认为,国际经验表明,国家财政汲取能力(用税收占GDP的比重衡量)和法治能力(对产权的保护程度)高度正相关,和国家的人均收入以及政治稳定(用内战和政变的频率衡量)也高度正相关。在他们的理论框架里,国家的这两种能力来自制度建设,本质上是一种投资行为。既然是投资行为,就必然和投资的成本、收益和风险密切相关。而最重要的终极决定因素,是政治制度的构架和权力制衡的程度(宪政)。 [③]以下这个模型的主要思想,来自Sngand Moriguchi (2014)和Brandt, Ma andRawsky (2014)。 [④]为了打破官僚集团的上下交通,很多的行政层级和机构为了监督而设立,充当最高统治者的耳目和鹰犬。而时过境迁,虽然叠床架屋、互相掣肘,但这些机构就已经正规化了,耳目和鹰犬已然成了官僚“自己人”,于是又要设立更多的机构。在整个官僚集团没有受到外部制衡的情况下,这种官僚机构的自我膨胀势所必然。 [⑤]县官在审理每个具体案件时,对这个案件本身的特点的关注,要远超过对判案标准的内在统一性及一致性的关注。 [⑥]关于西欧权力分散与法律传统发展间的关系,见(Greif, 2006)。 [⑦]从某种意义上说,这是一种大国优势:人口体量巨大,专卖像食盐这样价格弹性很低的消费品能够产生巨大利润,也能支持更大的食利性商人团体和“轻徭薄赋”的中央集权国家,但这样的优势将在现代增长阶段变为一个诅咒。 [⑧]所谓“有限”的代议制度,首先在于地域名额(议会的席次)由皇帝和其代理人(礼部)自上而下指定,而不是在各联邦的宪制谈判过程中,自下而上确定。其次,各省进士(议会议员)被不是由各地选民选举产生(对比察举制和九品中正制);第三,并没有一个渠道,让他们就本地的议题进行辩论和投票;第四,也并不在本地任官,对选民不负有accountability。 [⑨]西北的回民、承德热河的蒙古族和云贵地区的苗民也有最低名额保障。 [⑩]满族八旗和汉军旗人也有远超其人口比例的科举配额,在四品以上官员的比例更高。 原文发表于《经济资料译丛》2016年第3期;本文转载自“北京大学人文社会科学研究院”公众号。 (责任编辑:admin) |