|

1950年12月,陈寅恪有一首绝句,题为《〈霜红龛集〉望海诗云:“一灯续日月,不寐照烦恼。不生不死间,如何为怀抱。”感题其后》。

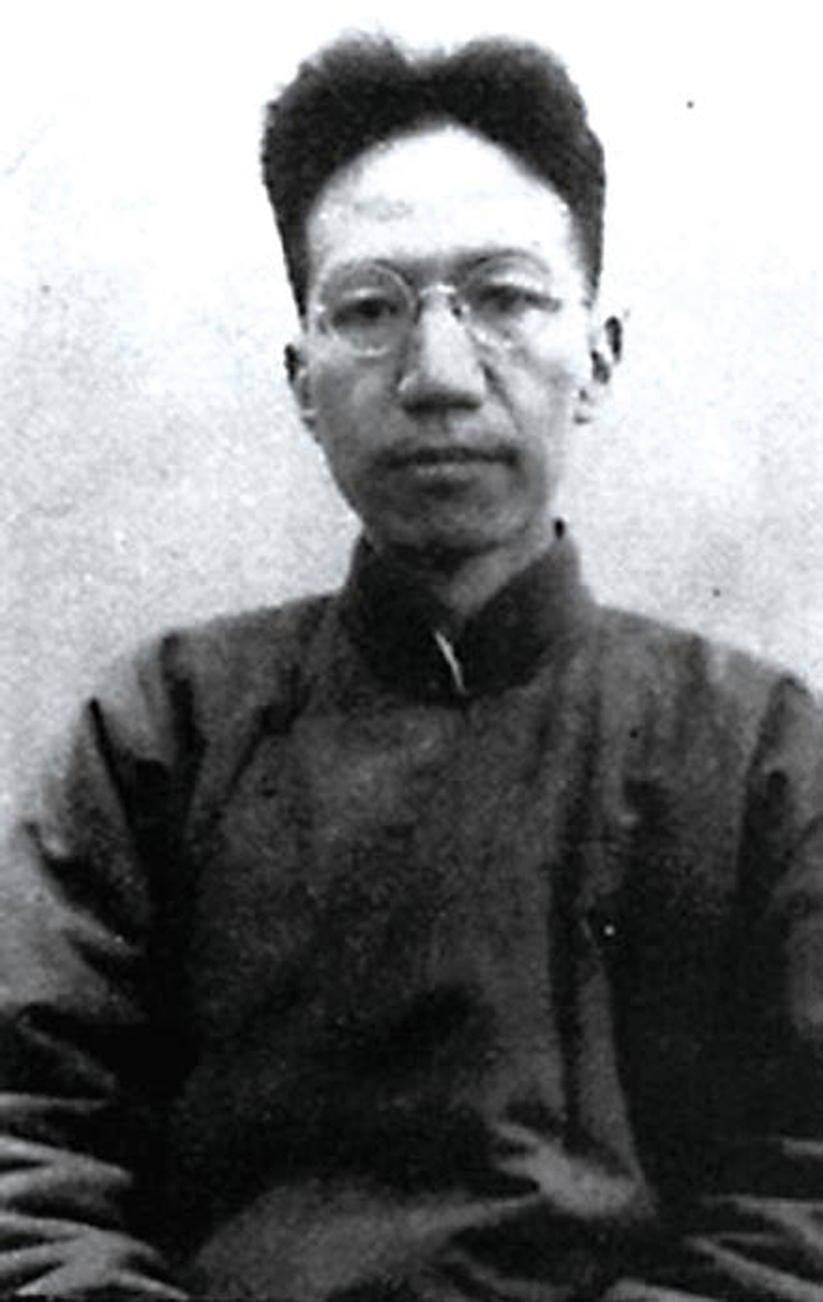

陈寅恪 陈诗中,此诗向为人知。余英时最早解为傅斯年,后有邓广铭等人回忆,确证此诗借傅山之作,悼念傅斯年,但胡文辉不完全认同此解,他判断是写“郑成功与台湾政权”。他的一个合理解释是当时傅斯年已去世,如何能与陈寅恪一同入梦?

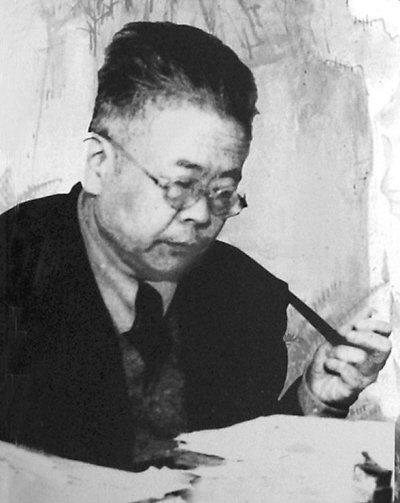

傅斯年 我认为,此诗是写俞大维的。

俞大维 解陈诗想到傅斯年,自然也要想到俞大维(傅斯年夫人是俞大维妹妹),但多数解陈诗者还是至此不进,因为余英时解陈诗推理很严密,让人不敢怀疑。以往解陈诗者,多注意陈与傅的关系,较少想到陈家和俞家关系。胡文辉产生怀疑,进了一步,不确信余说,但止于抽象认为“郑成功与台湾政权”,没有坐实。 解陈诗,引入陈家和俞家关系后,联系陈寅恪和妹妹陈新午及俞大维感情,理解陈诗的思路就多出了一个角度,以往解陈诗重在陈诗的政治意味,这没有错,但如果在这个角度外,关注俞大维一家,解陈诗的路就更宽了。 俞大维在德国出生的长子俞扬和是陈寅恪从德国带回,在陈家成长的(这里有青年俞大维的一段浪漫故事),妹妹陈新午扶养过,后来她嫁给了俞大维。陈家女儿在《也同欢乐也同愁》中说:“父亲中年后目盲体衰,尤其在逃难期间,遇到‘大难’时,新午姑、大维姑父就会主动申出援手,尽量帮助。这固然是由于亲情,更是出于他们夫妇对中华数千年历史文明的爱戴,认为父亲的学术研究对于传承发扬我国悠久文化起到非常重要的作用,应该给予支持。”当年俞大维应李济邀请在“中研院”史语所谈陈寅恪时“泣不成声”,场面十分感人。陈家女儿说:“我们姊妹感到,新午姑、大维姑父在大家庭同辈中,与父亲最为知心。”他们在记述陈寅恪和俞大维感情时,用了“最最相知”这样的说法。1949年,俞大维决定离开广州到台湾时,曾和陈寅恪经常见面深谈。陈寅恪1949年去留问题上,其实始终有两个心结:一是没有听陈夫人的话,一是没有听俞大维的劝说。以往陈寅恪研究中,后一点常为人忽视。 胡文辉注意到,陈寅恪引傅山《东海倒坐崖》时(此即望海诗),少了两句“佛事凭血性,望望田横岛”,因“田横”借指台湾太明显,时俞大维在台湾军界任职。“不生不死最堪伤,犹说扶余海外王”,前句是陈寅恪对自己当时处境的感受,有后悔之意在其中;后句中“扶余”是古国名,胡文辉解释详备,此处借指台湾,但也可以由此“余”谐音联想“俞”。陈诗喜用此技巧,如1965年《高唱》一诗写高亨等。此句由自己处境想到了远在台湾军界任职的俞大维,然后感慨各自处境是“同入兴亡烦恼梦,霜红一枕已沧桑”。蒋介石对俞大维极厚,俞对蒋也很敬重,而陈对蒋有自己的看法。从诗意感觉,此诗解为写俞大维较贴切。我猜测陈寅恪诗集中“元夕诗”,多和俞大维一家有关。 广东人民出版社委托宣传 ( 谢 泳:《当代学人精品:谢泳卷》,广东人民出版社,2016年版 ) ( 编辑:南京师范大学中国史硕士研究生 谢敏 ) 季我努学社青年会会员 (责任编辑:admin) |