|

根據史書記載,秦始皇在統一中國以後迅速推行了一系列鞏固政權的政策,其中包括「書同文字」。「書同文字」政策施行以後,戰國古文很快就被廢除,秦文字成爲了當時唯一合法通行的文字系統。由於秦文字與戰國古文在字形和用字習慣上都有較大差異,因此「書同文字」的推行使得先秦文獻的面貌發生了重大變化。 以往由於資料所限,學者對「書同文字」政策的內涵和影響有諸多歧見。本文根據《里耶秦簡[壹]》8-461號木方的記載,結合已有研究成果,指出秦「書同文字」政策並不是單純的統一文字政策,而是一個包括正字形、正用字和正用語三方面的語言文字規範政策。本文還依據里耶木方提供的信息,對秦文獻在統一前後的變化情況進行了研究,並總結其變化規律,爲出土秦文獻的斷代工作提供參考。 關鍵詞:書同文字 同文字方 秦文献 斷代 引言 根據《史記·秦始皇本紀》記載,秦王政在二十六年(公元前221年)統一全國以後推行了「一法度衡石丈尺,車同軌,書同文字」的政策。「書同文字」政策不僅對新建立的秦王朝有十分重要的意義,對後世的影響也極爲深遠,因此學術界對這項政策給予了極大的關注。過去由於材料所限,學者在很多問題上尚未取得較爲一致的認識,甚至在某些問題上持有完全相反的意見。隨著出土文字資料的不斷發現和公佈,很多問題的答案已經變得越來越清晰。 「書同文字」一語見於《史記·秦始皇本紀》: 分天下以爲三十六郡,郡置守、尉、監。更名民曰「黔首」,大酺。收天下兵,聚之咸陽,銷以爲鍾鐻,金人十二,各重千石,置廷宮中。一法度衡石丈尺,車同軌,書同文字。 「書同文字」又作「同書文字」,見〈秦始皇本紀〉所錄琅邪臺刻石文: 維二十八年,皇帝作始。端平法度,萬物之紀。以明人事,合同父子。聖智仁義,顯白道理。東撫凍土,以省卒士。事已大畢,乃臨於海。皇帝之功,勤勞本事。上農除末,黔首是富。普天之下,摶心揖志。器械一量,同書文字。…… 〈六國年表〉作「同天下書」: (二十七年)更命河爲「德水」。爲金人十二。命民曰「黔首」。同天下書。分爲三十六郡。 〈李斯列傳〉又説: 李斯乃從獄中上書曰:「……更剋畫,平斗斠度量文章,布之天下,以樹秦之名。……」 北京大學藏漢簡〈趙正書〉作: 斯且死,故上書曰:「……更劾(刻)畫斗甬(桶)度量,壹文章,布之天下,以樹秦之名者,……」[1] 學者一般認爲「書同文字」、「同書文字」、「同天下書」、「平(或作壹)文章」[2]都是指秦始皇統一文字之事。[3]該政策之內涵及影響究竟如何,史書並無詳細記載,學者雖多有研討,然眾說紛紜,莫衷一是。本文即擬就此展開討論。 壹·秦「書同文字」政策的內涵 一·秦「書同文字」的標準字體 東漢許慎在〈說文解字·敘〉中對秦「書同文字」政策有比較詳細的記載: 其後(引者案:春秋以後)諸侯力政,不統於王,惡禮樂之害己而皆去其典籍,分爲七國,田疇異畝,車塗異軌,律令異法,衣冠異制,言語異聲,文字異形。秦始皇帝初兼天下,丞相李斯乃奏同之,罷其不與秦文合者。斯作〈倉頡篇〉,中車府令趙高作〈爰歷篇〉,太史令胡母敬作〈博學篇〉,皆取史籀大篆,或頗省改,所謂小篆者也。是時,秦燒滅經書,滌除舊典,大發隸卒,興役戍,官獄職務繁,初有隸書,以趣約易,而古文由此絕矣。[4] 這段文字指出秦推行「書同文字」的原因是當時「文字異形」的情況嚴重,其目的是要廢除與秦文字不同的六國文字,即「罷其不與秦文合者」。按照許慎的說法,小篆是秦朝統一文字的標準字體,〈倉頡篇〉、〈爰歷篇〉、〈博學篇〉是統一文字的範本。由於缺少出土文字資料的參照,在很長的時間裡人們大都相信這種說法。段玉裁註解〈說文解字·敘〉說「以秦文同天下之文,秦文即下文小篆也」,[5]正反映了學者的一般認識。[6]在這段文字中,許慎提到秦文字還有隸書一體,但並未詳細說明隸書在秦「書同文字」政策中的作用。 1972年,郭沫若在〈古代文字之辯證的發展〉一文中談到秦代小篆、隸書的用途以及隸書的來源,他認爲: 規整的字體只能在鄭重其事的場合上使用,統治階級之間乃至被統治階級的民眾之間,文盲自然除外,在不必鄭重其事的場合,一般是使用著草率急就的字體的。故篆書時代有草篆,隸書時代有草隸,楷書時代有行草。隸書是草篆變成的,楷書是草隸變成的。草率化和規整化之間,辯證地互爲影響。[7] 郭氏同時提出:「秦始皇帝改革文字的更大功績,是在採用了隸書。」[8]1973年,朱德熙和裘錫圭在〈秦始皇「書同文字」的歷史作用〉一文中也談到了隸書在秦「書同文字」政策中的地位: 其實,始皇命李斯等人制定小篆只是他統一文字工作的一部分,據文獻記載,始皇還曾命程邈作隸書。這件事的意義比起制定小篆來應該說是有過之而無不及的。 …… 總之,隸書是由秦國的草篆發展來的。這種新興的字體簡單實用,很快就取代了小篆的地位,成爲通行全國的主要字體,所以我們與其說秦始皇用小篆統一了文字,還不如說他用隸書統一了文字。[9] 郭沫若、朱德熙、裘錫圭等學者根據出土文字資料以及字體發展變化的規律,提出了秦「書同文字」兼用正體小篆和俗體隸書爲標準的意見,強調了隸書在「書同文字」中的重要作用。隨著馬王堆漢墓簡帛和睡虎地秦墓竹簡的出土,學者更加清楚地認識到隸書在秦「書同文字」政策中的作用和價值。裘錫圭在〈從馬王堆一號漢墓「遣冊」談關於古隸的一些問題〉一文中細緻分析了當時新出土的馬王堆一號漢墓遣冊上的文字,重申了朱德熙和他之前的觀點。[10]吳白匋也認同秦「書同文字」政策是以秦文字統一六國文字,雖然當時的秦文字包括了小篆和隸書,但「實際上以隸書爲主」。[11] 在秦和西漢早期簡帛資料大量發現之前,學者普遍以銘刻爲線索探求隸書的產生過程。顏之推《顏氏家訓·書證》說:「開皇二年五月,長安民掘得秦時鐵稱權,旁有銅塗鐫銘二所。……其書兼爲古隸。」[12]吾丘衍〈字源七辨〉說秦隸書「不爲體勢」,「即是秦權秦量上刻字」。[13]唐蘭、郭沫若都同意這種意見。[14]朱德熙和裘錫圭也同意這些銘刻和隸書有一定關聯,但態度比較謹慎,他們認爲這種草率的權量文字是否隸書還不確定,但肯定反映了秦隸的一部分面貌。[15]隨著馬王堆漢墓簡帛和睡虎地秦墓竹簡的出土,學者已經清楚地認識到秦代權量上面的文字確實只是比較草率、帶有一些俗體寫法的篆書。[16]同時,通過對睡虎地秦簡的研究,很多學者都指出隸書產生的時間應該上推至戰國晚期。[17]在目前發現的出土秦文字資料中,標準的小篆其實並不多,秦始皇刻石(包括二世詔)和新郪、陽陵等虎符是其中的代表,更多的是帶有隸書寫法的小篆,如秦詔版、一些簽牌上面的篆書以及下文將要提到的里耶8-461號木方所用的都是這種字體。也就是說,當時除了非常莊重、嚴肅並具有特殊意義的銘刻以外,一般人書寫的小篆大都受到了隸書的影響。[18]秦詔版的情況比較特殊,雖然是皇帝詔書,也是銘刻,按道理應該是莊重、嚴肅的,但它的數量太多,不能像刻石、虎符那樣精心製作,只能依靠各地工匠鑄造或刻劃,出現俗寫字形自然也在情理之中。陳昭容指出,正體和俗體的差別不在於官方與民間,而「取決於製作時的態度和工具材質」,[19]這是十分正確的。 相對於秦國使用正體小篆和俗體隸書兩套系統,六國使用的是戰國古文。「書同文字」要「罷其不與秦文合者」,在字體上就是要用秦文字的篆隸系統替代六國使用的戰國古文系統。小篆、隸書各有用途,它們在秦「書同文字」政策中都起到了很重要的作用。 二·秦「書同文字」包括「正字形」、「正用字」和「正用語」 秦始皇之所以要推行「書同文字」,是因爲當時各國「文字異形」。上世紀80年代以前,多數學者都是從字形差異的角度考察「文字異形」現象的。朱德熙、裘錫圭曾經舉「馬」、「安」等字爲例,說明列國文字存在字形差異。[20]後來不少學者也舉出其他例子說明這個問題。[21]朱德熙、裘錫圭還提到: (戰國文字)還存在著偏旁不同的異體。例如从广尌聲的「廚」字,楚國銅器作「脰」,从肉豆聲,中原國家的銅器上寫作「 這段文字十分重要,指出了文字異形包括了「字形上的異體」和「偏旁不同的異體」兩種情況。前者是字形寫法上的差異,後者實際上屬於用字差異的範疇。裘錫圭後來在《文字學概要》中重申了這一點,又增加了「門」字的例子: 例如「門」字,本作 這個例子已經不限於「偏旁不同的異體」了,而是把假借字也看作是「文字異形」的表現。還有不少學者也表達過類似的看法。[24]六國古文和秦文字在字形和用字上都存在差異,因此秦「書同文字」必然包括了正字形和正用字的內容。應該說明的是,有的學者一方面指出「書同文字」包括正用字,一方面反對「書同文字」包括正字形,這是不妥當的。例如張標依據詔版文字寫法不盡相同斷定「書同文字」不包括正字形,又依據詔版用字基本相同得出當時用字規範極其嚴格、考究的結論。[25]這實際上是把秦「書同文字」政策完全等同於現代的文字規範政策。事實上存在「字形上的異體」是由於當時規範比較寬鬆的緣故,儘管有些「字形上的異體」是被禁止的,但有相當一部分仍然通行,在字形、寫法上有明顯差異的小篆和隸書在當時都被允許通行就是一個明顯的例子。 《里耶秦簡[壹]》發表了一件木方,編號8-461(圖一)。[26]我們參照相關研究成果,把這件木方的釋文揭出,以資研討。[27]

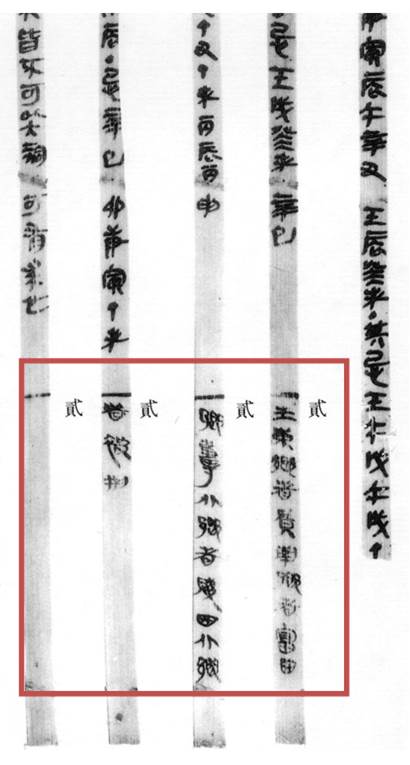

學者已經指出這件木方的內容與秦「書同文字」政策關係密切。[29]木方所記內容包括三個部分:AXVIII、AXIX屬於正字形的規定;AIII- AVIII、AX- AXIII、AXV屬於正用字的規定;其餘則屬於正用語的規定。而這三部分內容的順序編排也很值得注意。在「某如故,更某」的部分,多數條文都屬於正用字的規定,但「走馬如故,更簪褭」則是正用語的規定。在「某如故,更某」部分之後的是AXIV「更詑曰謾」,意思是在表示「欺謾」之意時用「謾」而不再用「詑」。這是正用語的規定。緊接著的AXV「以此爲野」,陳侃理根據睡虎地秦簡有「 XVIII行曰「故 這兩條前面的「諸官爲秦盡更」和後面的「曰產曰族」、「曰 關於里耶木方的命名,學者有過不少討論。有學者根據〈秦始皇本紀〉中有關「更名」的記載把這件木方稱爲「更名詔令」[35]或「更名方」[36]。「更名」在古書中很常見,主要是指官名、地名、人名和其他稱謂的更改,如果從「書同文字」包括的正字形、正用字、正用語三方面來看,正用語的部分確實可以稱爲「更名」,但正字形和正用字的部分則與「更名」無關。我們認爲既然這件木方上面的內容是秦「書同文字」政策的部分具體規定,把這件木方稱爲「同文字方」當更爲恰當。 貳·秦「書同文字」政策的成效及影響 按照《史記》、〈說文解字·敘〉的說法,「書同文字」似乎是秦統一六國以後才推行的政策。不過事實上隨著統一六國的步伐,「書同文字」的工作一直都在進行。裘錫圭指出: 文字異形的現象影響了各地區之間在經濟、文化等方面的交流,而且不利於秦王朝對本土以外地區的統治。所以秦始皇統一全中國後,迅速進行了「同文字」的工作,以秦國文字爲標準來統一全中國的文字。在此之前,在逐步統一全中國的過程裡,秦王朝在新佔領的地區內無疑已經在進行這種性質的工作了。[37] 趙平安也指出: 經過商鞅的兩次變法,秦國的國力逐漸強大,於是通過對外戰爭不斷地向外擴張。往往每得一地,就在那裡推行秦的政治、經濟和文化。如建立郡縣制,推行秦的法律和度量衡的標準等。與此同時,他們還強制性地推行秦國文字。四川青川縣出土的秦木牘,就是公元前316年秦滅巴蜀後,在那裡推行秦田律和文字的有力證明。青川木牘使用的文字和戰國晚期秦國本土使用的文字是一致的,都是那種繁簡夾雜的綜合文字。在此之前,此地流行的是地地道道的巴蜀文字。湖北雲夢睡虎地秦簡,某些內容寫於戰國末年,是秦統一該地區後,用綜合性通用文字書寫秦律,並在此推廣的歷史見證。雲夢本屬楚國,而秦簡上的文字與戰國晚期楚國的通用文字(如〈鄂君啟節〉)卻大相徑庭。這些都說明,秦國隨著對他國諸侯的兼吞已經在逐漸進行書同文的工作了。 由於秦國在兼吞他國諸侯的同時推行秦文,使得原來通用的他國古文在固有土地上逐漸失去其合法地位,到秦統一中國時,整個統一國家的通用文字漸漸成爲秦文。 這次書同文古籍中並沒有明文記載,但它確確實實存在,而且是很成功的。[38] 陳昭容曾以青川木牘、趙志陶釜、蜀守戈、上郡戈、上郡矛爲證,指出秦滅巴蜀、吞併魏故地上黨以後,秦文字在當地很快就流行開來,又以湖北地區出土的以睡虎地秦簡爲代表的戰國秦文獻爲證,指出秦國在攻佔楚國大片地區並設立南郡以後一直到秦統一六國以前當地所使用的基本上是秦文字。[39]筆者曾經討論過北京大學藏秦簡〈魯久次問數於陳起〉的抄寫特點,指出該篇是由楚文獻轉寫而來的,抄寫時間在戰國後期,也是秦人用秦文字改寫六國文獻的實證。[40]總之,在李斯上奏之前,「書同文字」的工作已經在進行,只是未有其名且非全國推行而已。當然,秦在統一全國正式推行「書同文字」政策時又增加了一些新的規定。 儘管學術界普遍認同秦「書同文字」政策在廢除六國古文方面卓有成效,但對該政策在其他方面的成效則尚有不同看法。質疑者主要有兩種意見:按照傳統的說法,秦「書同文字」是以小篆爲標準的,但事實上隸書才是當時最廣泛使用的字體,從這個角度來說,「書同文字」並不成功;[41]還有一些學者認爲「書同文字」推行以後,用字情況仍然比較混亂,缺乏一定的規範,因此在正用字方面「書同文字」政策的成效並不明顯。[42]其實小篆和隸書是秦文字的正體和俗體,它們的用途是有差異的,這一點郭沫若已經有清楚的認識,[43]朱德熙和裘錫圭也指出推行小篆只是秦「書同文字」工作的一個部分。[44]如秦始皇刻石、虎符、秦封宗邑瓦書、里耶同文字方等比較重要的官方材料,都是用小篆契刻或書寫的。有一些帶有指示、提示作用的簡牘、簽牌也會用小篆書寫。而一般的日常書寫則多用隸書。這種關係類似於今天的正楷和行書,一般人日常書寫很少使用正楷而多用行書,但印刷一般就使用正楷,不能因爲日常書寫少用正楷就質疑其作用。古書只提到秦用小篆「同文字」而沒有提到隸書在「書同文字」政策中的地位,這是古人的疏漏,不能反過來以這種不全面的記載爲標準衡量「書同文字」政策的效果。至於認爲秦「書同文字」政策沒有形成用字規範的看法,周波曾提出批評,他指出: 我們在秦、西漢前期文字資料中,不僅可以找到若干在文字使用上比較紊亂的例子,也能夠找到不少秦、西漢前期用字一致的例子。由此可見,簡單舉幾個在文字通假上無規律可尋的例子,或者是僅僅依據秦、西漢前期文字多通假的現象,是不能推斷出「當時用字缺乏規範」這一結論的。[45] 事實上,秦「書同文字」政策雖然涵蓋了規範字體、正字形、正用字、正用語等方面,但其主要目的還是要用秦文字系統替代六國古文系統,並不是要全面規範字與詞之間的對應關係。應該說當時是有一定用字規範的,現在看到的所謂「混亂」是當時的規範所允許的。因此,我們不能隨意抽取若干字詞來考察秦「書同文字」政策的成效,而應該以當時真實存在的規定作爲標準去衡量。同文字方的記載正好爲我們評價秦「書同文字」政策的成效及影響提供了理想的參照。 陳侃理曾經對同文字方中關於正字形和正用字的規定作過考察,發現秦「書同文字」政策的具體規定確實對當時的語言文字使用產生了影響,而且從現在掌握的資料看,多數的規定得到了較好的落實。[46]爲了使讀者對相關情況有更爲直觀的認識,我們對幾批抄寫時代比較確定的秦簡牘材料進行了統計,見下表:[47]

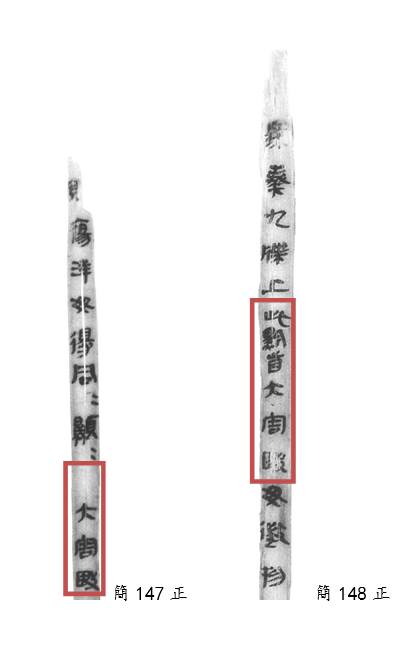

從上表我們可以看到,睡虎地秦簡和龍崗、里耶、周家臺等幾批秦簡的用字情況是很不一樣的。例如{鄉}在睡虎地秦簡中均用「卿」字表示,但在另外幾批秦簡中則基本用「鄉」字表示;又如{予}在睡虎地秦簡中均用「鼠」字表示,但在另外幾批秦簡中則均用「予」字表示。這是因爲睡虎地秦簡中絕大部分材料抄寫於戰國,而龍崗、里耶、周家臺等幾批秦簡主要是秦代簡。不僅用字的變化如此,字形變化和用語變化也是如此。在字形變化方面,陳侃理指出睡虎地秦簡有2例「 我們還曾經對出土戰國秦文獻、秦代文獻、西漢早期文獻中「卿」、「鄉」、「吏」、「事」、「 出土秦至西漢早期文獻還保留了一些戰國古文字形。以往學者一般認爲造成這種現象的原因是六國故地的抄寫者不能完全適應秦文字的書寫。長沙馬王堆三號漢墓出土的遣冊用「 至於秦「書同文字」政策中正用語的規定有不少帶有比較濃厚的政治色彩,漢代既有沿用者,如與「皇帝」相關的諸條目,也有變革者,如郭永秉指出秦改「王父」爲「泰父」是爲了避免稱「王」,[63]漢代以後這條規定就慢慢失去效力了。有的規定可能與秦文化上的忌諱有關,例如同文字方規定「毋敢曰豬,曰彘」,秦代文獻對此執行得比較嚴格,漢代以後的文獻則兼用「豬」、「彘」了。 叁·秦「書同文字」政策的具體規定對出土秦文獻斷代工作的重要作用 如何爲出土秦文獻斷代、區分戰國秦文獻和秦代文獻是一個重要的學術問題。這對於我們研究戰國以及秦代的歷史,瞭解秦統一六國前後在制度、文化、社會等方面的沿革情況是很重要的。以前的斷代工作主要有三種方法:一是依靠材料的紀年信息;二是依靠《史記》等古書記載的秦統一六國前後的語言文字變更情況;三是通過對出土秦文獻的爬梳整理,歸納語言文字的變更情況,從而判斷文獻的年代。不過,這幾種方法仍有不少局限。首先,有明確紀年的出土秦文獻並不很多,大量出土秦文獻沒有紀年信息,而且文獻中的紀年並不一定等同於文本年代或抄寫年代。其次,《史記》等古書記載的語言文字變更情況很有限,大量文獻不能據此斷代。另外,通過歸納語言文字的變更情況斷代只是一種經驗的總結,當時是否確有相關變化往往難以驗證。秦同文字方記錄的關於「書同文字」政策的具體規定爲出土秦文獻的斷代提供了重要而可靠的標尺。毫無疑問,這加深了學者對當時語言文字與制度變化情況的認識,對於文獻、歷史的研究都具有重要的價值。 一·利用同文字方判斷出土秦文獻的文本年代 在利用同文字方的規定判斷出土秦文獻年代方面,學者已經作了一些嘗試。例如王偉根據同文字方「郡邦尉爲郡尉」的規定,指出秦封泥「南陽邦尉」的時代屬戰國(圖三)。[64]浙江省博物館藏有一方「邦司馬印」(圖四),王偉根據同文字方「邦司馬爲郡司馬」的規定,指出「郡司馬」在秦統一六國前稱「邦司馬」,據此可知「邦司馬印」爲戰國秦印,而凡印文稱「某郡司馬」者均爲秦代印。[65]與此相類的還有「邦司空」和「郡司空」。里耶秦簡8-773有官名「邦司空」,學者已經根據同文字方「邦司馬」更名「郡司馬」的規定指出「邦司空應即郡司空」。[66]更具體地說,戰國時秦國的「邦司空」在統一六國以後被更名爲「郡司空」。睡虎地秦簡〈秦律雜抄〉簡12-13云: 軍人買(賣)稟=(稟稟)所及過縣,貲戍二歲;同車食、敦(屯)長、僕射弗告,戍一歲;縣司空、司空左史、士吏將者弗得,貲一甲,邦司空一盾。 整理小組把「邦」理解爲國家,認爲邦司空是朝廷的司空。[67]現在看起來這個意見是不對的。又如秦「騎邦尉印」封泥(圖五),舊或讀「騎邦尉」爲「邦騎尉」,[68]郭永秉釋出同文字方「騎邦尉爲騎校尉」一句,「騎邦尉」作爲官名已無懸疑。[69]而「騎邦尉」爲更名前舊名,則「騎邦尉印」封泥的時代自然當屬戰國。 除了「更名」的規定以外,同文字方提到的用字變更情況對出土秦文獻斷代工作也有重要的作用。同文字方提到的用字變更,包括AIII-AXIII和AXV諸條。我們試以AVII行「吏如故,更事」爲例,看看「吏」、「事」二字的更替情況在出土秦文獻斷代工作中的作用。趙平安曾經指出睡虎地秦簡「事」字多數作 在簡帛材料時代的判定上,同文字方所記錄的規定同樣能發揮重要的作用,尤其是對於非科學發掘的材料,更需要運用這些標準進行斷代。我們先以嶽麓書院藏秦簡爲例。《嶽麓書院藏秦簡(壹)·占夢書》「吏」、「事」分用,其中「吏」字有2例,「事」字有3例。以此判斷,這件文獻的抄寫時間應該在秦代。《嶽麓書院藏秦簡(貳)·數》簡122-123云: 夫=(大夫)、不更、走馬、上造、公士,共除米一石,今以爵衰分之,各得幾可(何)?夫=(大夫)三斗十五分斗五,不更二斗十五分斗十,走馬二斗,上造一斗十五分五,公士大半斗。 簡134-136云: 凡三卿(鄉),其一卿(鄉)卒千人,一卿(鄉)七百人,一卿(鄉)五百人,今上歸千人,欲以人數衰之,問幾可(何)歸幾可(何)?曰:千者歸四[百]五十四人有二千二百分人千二百,七百者歸三百一十八人有二千二百分人四百,五百歸二百廿(二十)七人有二千二百分人六百。其述(術)曰:同三卿(鄉)卒,以爲灋,各以卿(鄉)卒乘千人爲 簡202-204云: 三人共以五錢市,今欲賞(償)之,問人之出幾可(何)錢?得曰:人出一錢三分錢二。其述(術)曰:以贏、不足互乘母凡以贏不足有求足,耤之,曰:貣(貸)人錢三,今欲賞(償)米,斗二錢,賞(償)一斗,不足一錢,[賞(償)二斗] 根據同文字方的規定,秦統一六國以後爵名「走馬」更改爲「簪褭」,「卿」、「鄉」分用,「賞」、「償」分用,而嶽麓簡〈數〉完全符合戰國秦文獻的用字和用語習慣。因此,嶽麓簡〈數〉應該是戰國時期的數學書,其抄寫年代也在戰國。《嶽麓書院藏秦簡(叄)》收錄的秦奏讞文書多記秦王政年間事,其語言文字的使用情況多符合秦統一六國以前的特點,例如用「卿」字表示{鄉}(如簡96正、126正)、用「賞」字表示{償}(簡77正、83正、217正等)、用「鼠」字表示{予}(簡3正、6正、7正、26正等),用「 百姓居田舍者毋敢 而嶽麓簡〈田律〉簡115正則作: 黔首居田舍者毋敢醯< 「百姓」改爲「黔首」,「酉」改爲「酒」,都是按照統一後的規定而改。相同的內容還見於簡280正,同樣用「黔首」、「酒」。從簡214「前卅(三十)年五月除者勿免」來看,這組簡的抄寫時間不早於秦始皇三十年(公元前217年)。第三組簡289正、325正、329正都有「泰上皇」一詞,簡346正有「皇帝」一詞,通篇用「黔首」而不用「民」和「百姓」,同時用「諸」字表示{諸}(如簡295正、296正、306正、308正、317正、329正等),用「鄉」字表示{鄉}(如簡298正、299正、377正、381正等),用「予」字表示{予}(如簡308正、309正、310正、379正、381正等),用「事」字表示{事}(如簡328正、367正、368正、369正、370正等),用「酒」字表示{酒}(如簡379正、381正、382正等),用「假」字表示「借入」之{假}(如簡384正、385正等),證明這一組簡同樣是秦代簡。《嶽麓書院藏秦簡(伍)》(《秦律令(貳)》)也分爲三組,其用字、用語的情況均與《嶽麓書院藏秦簡(肆)》相似,無疑也是秦代簡。又如北京大學藏秦簡〈祠祝之道〉用「卿」字表示{向}、用「吏」字表示{事}、「皇」字寫作「 兩例均是〈鐘律式占〉第二部分〈十二律占〉的卦辭。這些卦辭一般四字一句,且多押韻。「康於黔首心」顯係改自四字句「康於民心」。「以政(正)下黔首」,本應與上句「貞在蕤賓,唐虞始訢」押韻,因此「黔首」也係改自「民」。把原本四字一句的卦辭改得參差不齊且不合韻腳,很可能是由於秦始皇二十六年下令改「民」爲「黔首」。倘此推斷不誤,則竹書抄寫年代一定是秦統一以後了。[97] 其後日本學者海老根量介通過對「罪」、「黔首」、「殹」等幾個字詞的考察,支持放馬灘秦簡是秦代簡的意見。[98]然而,至今仍有不少學者把放馬灘秦簡當作戰國秦簡。對照同文字方的記載,放馬灘秦簡用「野」字表示{野}而不用「 二·利用同文字方分析文獻的抄寫順序 有時候,一篇文獻並不是一人一時所抄,我們也可以透過同文字方的記載判斷文獻的抄寫順序,幫助我們瞭解文獻的形成和演變過程。例如同文字方說:「卿如故,更鄉。」陳侃理認爲: 「卿」、「鄉」初文相同,本爲一字,寫法出現分化後,在秦漢簡帛中仍多通用,尤多以「卿」字記錄{鄉}。睡虎地秦簡中這樣的例子俯拾皆是,如秦始皇二十年(前227年)〈南郡守騰文書〉中有三處「鄉俗」,{鄉}都寫作「卿」。里耶秦簡中,則幾乎看不到這種情況。《里耶秦簡(壹)》沒有釋出「卿」字,而在139個{鄉}中,僅8-2259號木牘有一字寫作「卿」,其餘除個別筆畫殘缺或模糊無法確定外,字形都作「鄉」。如果睡虎地秦簡和里耶秦簡的這種用字差異不是出於偶然,那麼此句的意思無疑可與上句作類似的解讀(引者案:上句爲「吏如故,更事」。),即:記錄公卿之{卿}仍像過去一樣使用「卿」字,記錄鄉里之{鄉}統一更用「鄉」字。[99] 我們順著陳先生的思路,對出土秦至西漢早期文獻中的「卿」、「鄉」二字及其所對應的詞作過比較詳細的考察,發現不僅{鄉}的記錄形式在秦統一六國前後發生了變化,{向}、{饗}等詞的記錄形式也發生了變化。也就是說,「卿如故,更鄉」實際上是指保留用「卿」字表示{卿}的用法,「卿」字原有的其他用法改由「鄉」字表示。[100]這告訴我們,先秦秦國文獻最初與其他出土先秦文獻一樣都用「卿」字表示{鄉}、{向}等詞,後來才改用「鄉」字表示。在大部分內容抄寫於戰國時期的睡虎地秦簡中,「卿」字凡40見,其中21例表示{鄉}、17例表示{向}、1例表示{饗}、1例表示{卿};「鄉」字凡12見,其中11例表示{向}、1例表示{薌/香}。值得注意的是,「鄉」字的用例是比較集中的,均見於〈日書〉甲、乙種,而且〈日書甲種〉4例見於倒數第四篇〈土忌〉、3例見於最後一篇〈馬禖〉,而〈日書乙種〉5例均見於簡74貳-76貳一段文字。我們先來看看〈日書甲種〉的用例: 春三月毋起東鄉(向)室,夏三月毋起南鄉(向)室,秋三月毋起西鄉(向)室,冬三月毋起北鄉(向)室。(簡140背-141背〈土忌〉) 東鄉(向)、南鄉(向)各一馬……令其鼻能糗(嗅)鄉(薌/香),令耳悤(聰)目明……(簡156背-158背〈馬禖〉) 第一段簡文談論的是「起室」需要注意的問題。抄寫者大概認爲這段內容與「土忌」相關,所以抄錄在這裡。這段話也見於同篇簡96正貳-99正貳,字句相同,只是該處用「卿」字表示{向}。這種差異實際上是因抄寫時間不同而造成的。睡虎地秦簡僅有的2個用「事」字表示{事}的用例也見於〈土忌〉篇,這恐怕不是出於偶然。值得注意的是,從書法風格看,睡虎地秦簡〈日書甲種〉不是一人所抄。用「鄉」字表示{向}的用例集中在最後十餘支簡簡背,而這部分簡文的書法既不同於簡正面的文字,也不同於簡背較前的部分,說明抄寫時間較晚。而〈土忌〉篇與末篇〈馬禖〉篇的書法也不一樣,說明〈馬禖〉篇的抄寫時間更晚。〈馬禖〉篇除了用「鄉」字表示{向}和{薌/香}以外,還用「酒」字表示{酒},與同文字方「卿如故,更鄉」、「酉如故,更酒」的規定相合,儘管戰國秦文字資料中已有「酒」字,但〈馬禖〉篇抄寫於秦統一六國以後的可能性仍然是很大的。我們再來看看〈日書乙種〉簡74貳-76貳的那段文字: 生東鄉(向)者貴,南鄉(向)者富,西鄉(向)者壽,北鄉(向)者賤,西北鄉(向)者被刑。 整理小組把這段文字和簡77「春三月」下的文字連讀。[101]不過這兩段文字不但內容不能銜接,從字跡來看也非一人所抄,而且在簡74貳-77貳上方有一段黑線與同簡上方的內容相分隔,說明這段簡文應該是獨立的內容(見圖一五)。因此,很多學者都不贊同整理小組的意見。從〈日書乙種〉其餘部分均用「卿」字表示{鄉}、{向}來看,結合這段簡文所處的位置和書寫筆跡的特殊性,這段文字顯然是最後加入的,很可能是統一後所補。 當然,不同篇的文獻的抄寫時代更有先後之別,這一點我們在上文中已經提到。不過文獻抄寫的先後並不一定是統一前後之別,也可能是同爲統一前所抄而有先後,還可能是同爲統一後所抄而有先後。這種區分更爲困難,而且目前也缺乏足夠的方法和材料進行如此細緻的判別。但同文字方的記載還是可以給我們啓發。我們試以「楚」、「荊」爲例對這個問題略作說明。〈秦始皇本紀〉云:「二十三年,秦王復召王翦,強起之,使將擊荊。」張守節正義:「秦號楚爲荊者,以莊襄王名子楚,諱之,故言荊也。」司馬貞索隱:「楚稱荊者,以避莊襄王諱,故易之也。」睡虎地秦簡〈編年記〉簡30貳云:「二十三年,興,攻荊。」與《史記》記載若合符節。《漢書·高帝紀下》「荊王臣信等十人」,顏師古注引賈逵曰:「秦莊襄王名楚,故改諱『荊』,遂行於世。」《呂氏春秋·音初》:「周昭王親將征荊」,高誘注:「荊,楚也。秦莊王諱楚,避之曰『荊』。」可見秦避諱「楚」字的說法在漢代已經流行。有學者認爲「楚荊」一說自古有之,稱「楚」爲「荊」並非秦人所創,因而質疑避諱一說。[102]不過,秦人用一已有之名以避諱另一已有之名也是合情合理的,是否秦人所創並不能作爲判斷是否避諱的依據。同文字方說:「曰產曰族,曰 三·餘說 最後還應該指出的是,在使用同文字方判斷出土秦文獻年代的時候,有四點是應該注意和說明的: 第一,同文字方記載了秦統一六國以後公佈的新規範,這些新規範有的是戰國秦文獻所未見的;有的則已見於戰國秦文獻,只是秦統一六國以後確定了舊有習慣中的一種爲規範而已。例如戰國秦文獻只用「鼠」字表示{予},秦代文獻只用「予」字表示{予},則這兩組字詞對應關係都具有明確的斷代意義。「酉」、「酒」二字與{酒}的關係則不同。戰國秦文獻兼用「酉」、「酒」二字表示{酒},統一以後規定只用「酒」字表示{酒},也就是說用「酉」字表示{酒}是戰國秦文獻的特點,但用「酒」字表示{酒}則只能作爲參考,不具有明確的斷代意義。這兩種情況是需要明確區分的。 第二,從現在掌握的資料看,同文字方中多數規定得到了很好的落實,秦「書同文字」政策對於文本面貌的影響是顯著的,但不同性質的文獻對於「書同文字」政策的執行情況仍然可能存在差異。人手抄寫的簡牘材料比較容易出現誤抄誤寫的現象,因此有可能出現少量不合規定的寫法。但如官印等材料,由於製作工藝複雜,製作態度比較認真,且受到官方的嚴格規範,因此不太可能出現違反規定的現象。 第三,文獻的內容也會一定程度影響「書同文字」政策中「正用語」規定的執行。一些以戰國歷史、社會爲背景的文獻在執行「正用語」的規定時,可能會保留部分「更名」前的習慣。例如馬王堆漢墓帛書〈陰陽五行〉甲篇以楚選擇術爲主要內容,不可避免就會保留一些如楚國官名等特色詞語,而不能執行「諸官爲秦盡更」的規定。這是問題的一個方面。另一方面,有的文獻即便是記錄戰國時事,也會按照「正用語」的規定改寫詞語。例如《嶽麓書院藏秦簡(肆)》簡329-331有「二年」「復用」「泰上皇」之命的記載,簡344-345有「三年詔曰」「復用」「昭襄王命」的記載,整理者認爲「泰上皇」、「詔」出現於秦統一六國之後,因此認定簡文中的「二年」、「三年」爲秦二世二年、三年。[108]陳偉則認爲儘管「泰上皇」等詞是秦統一六國以後才出現的新詞,但「新的稱述不僅用於新撰制的文獻,也出現在重新抄錄的故舊文獻中」,因此「二年」、「三年」應該理解爲秦王政二年、三年。[109]這種意見是有道理的。可以想象,秦代人在抄錄戰國文獻或追述戰國歷史事件時,是不必把秦始皇稱爲「秦王」、把泰上皇稱爲「莊王」的。這和漢代人在追述歷史時常把稱帝前的劉邦稱爲高祖是一樣的道理。這些也是我們在判斷出土秦文獻文本年代時應該細緻考慮的問題。 第四,本文的匿名審稿專家以傳世文獻中的「黔首」爲例提出了一個問題,「書同文字」規定的實施有沒有一個過渡階段,新舊習慣有沒有一個共用期。如果存在這樣一個過渡階段的話,我們必然會發現一些文獻裡的字詞使用情況比較複雜,舊習慣與新規範雜糅在一起,但就目前看到的資料而言,秦文獻的字詞使用習慣具有比較明確的時代特徵,這一點我們在文中已經有詳細論述,並且有統計數據支持。也就是說,至少目前還沒有證據證明存在一個明顯的過渡階段。有一些字詞變更的情況比較複雜,比如「黔首」的問題,很多學者都發表過意見,我們無法在這裡作詳細討論,但有些問題是應該考慮的。從傳世文獻來看,統一前後的秦文獻包括其他先秦文獻都有「民」和「黔首」的用例,也就是說「黔首」似乎不是一個具有明確時代特徵的詞語。有的學者因而質疑利用「黔首」一詞作爲斷代標準的可靠性。但從出土文獻來看,情況就很不一樣。例如睡虎地秦墓竹簡共有47例「民」、15例「百姓」而沒有「黔首」的用例;《里耶秦簡[壹]》、《龍崗秦簡》、《嶽麓書院藏秦簡(肆)》分別有13例、9例、39例「黔首」而沒有「民」或「百姓」的用例,說明「民」、「百姓」與「黔首」這幾個詞語在統一前後的消長是十分明顯的,即便有個別例外,也不能據此否定「黔首」在總體上是一個具有時代特徵的詞語。那麼爲什麼傳世文獻和出土文獻之間會出現這種差異呢?我們認爲主要在於傳世文獻屢經傳抄轉寫,往往經過了後人的改動。《嶽麓書院藏秦簡(叄)》收錄的奏讞文書〈同、顯盜殺人案〉簡147正說:「同,顯□大害殹。」簡148正說:「此黔首大害殹。」(圖一六)整理者指出: 「顯」字與「大」字之間有大約一個字大小的空白處,紅外線圖版可以隱隱約約看到墨跡。據簡167「民大害殹(也)」文例,疑空白處原有「民」字。簡148「此黔首大」四字的字距與前後文不同,似乎是將「黔首」二字擠到一個字大小的簡面上。此兩處疑爲秦統一全國之後所修改。……據里耶秦簡J1⑧0461記載,「王室」、「客舍」兩詞改爲「縣官」與「賓 上文我們就曾指出,《嶽麓書院藏秦簡(叄)》是抄寫於統一前的秦國奏讞文書,正如整理者所說,文中的「黔首」是統一後所修改的。本來統一前的秦文獻是不必按「書同文字」的規定一一作出修改的,但藏書者或讀者卻改動了這件文本,而且又改而不盡(事實上只有此處有改動)。這種變動是我們在思考傳世文獻中「黔首」的來源時應該予以充分考慮的。 結語 秦「書同文字」政策的內涵和影響一直是中外學者共同關注的重要歷史問題,學術界對其內涵一直是有爭論的,有的學者甚至質疑秦「書同文字」是否真實存在。[111]在缺少直接證據的情況下,這些意見都有各自的道理。如今新的出土文獻清楚表明,秦「書同文字」政策既包括了廢除六國古文推行秦文字的內容,又對字形、用字、用語等進行了一系列調整,是一個語言文字的綜合政策,並非單純的統一文字政策。可以說,秦「書同文字」是最早見於中國典籍記載的語文政策,它不僅真實存在,而且對後世有著巨大的影響。秦「書同文字」政策的推行也使得文獻的面貌發生了歷史上最重大的一次變化。李零指出: 過去,王引之《經傳釋詞》述校勘體例,其中有「經文假借」和「形訛」兩條。……他所說的「本字」,認真追究起來,其實是以許氏《說文解字》和東漢以來的閱讀習慣爲標準。其正字之法顯然是以當時流行的篆隸字體爲主體,來源是秦漢一系的文字教學。我們讀的古書都是來源於漢代特別是東漢。東漢經本是糅合今古文本子,但無論今古,寫定還是用今文,即來自秦系文字的漢代隸書。[112] 我們之所以在閱讀秦漢以後或經過漢人轉寫的文獻時覺得難度較小,而在閱讀出土的先秦文獻時感覺滿目荊棘,主要就是秦推行「書同文字」政策的緣故。因此,研究秦「書同文字」政策的意義不僅僅在於秦文獻本身,而是關係到文獻流傳、演變的重要問題。 由於以往學術界對秦「書同文字」政策的內涵和具體規定不瞭解,因此有不少學者對該項政策的實際效果和影響提出質疑。我們根據里耶秦同文字方記載的關於「書同文字」的具體規定對出土秦文獻進行考察,發現秦統一前後文獻的面貌是不一樣的,這主要體現在字形、用字、用語三個方面,說明「書同文字」政策得到了比較嚴格的執行。 出土秦和西漢早期文獻具有高度的相似性,因此以往的研究往往把戰國後期的秦文獻、秦代文獻和西漢早期文獻看作一個整體進行考察。然而過於強調共性而忽略了這些材料各自的特點,不利於我們瞭解文獻的演變過程和語言文字使用習慣的沿革。隨著新的出土文獻資料公佈,我們已經對秦「書同文字」政策的具體規定有所瞭解。在此基礎上進行細緻考察,出土秦和西漢早期文獻的斷代研究是可以取得更大突破的。 後記 本文初稿曾在2015年10月16-17日香港大學中文學院主辦、香港中文大學中國歷史研究中心協辦的「出土文獻與先秦經史國際學術研討會」上宣讀。 圖一:里耶秦簡8-461同文字方  圖二:同文字方AXVIII、AXIX兩行  圖三:「南陽邦尉」秦封泥(許雄志編,《鑒印山房藏古封泥菁華》[鄭州:河南美術出版社,2011],69)  圖四:浙江省博物館藏秦「邦司馬印」(羅福頤主編,故宮研究室璽印組編,《秦漢南北朝官印徵存》[北京:文物出版社,1987],57)  圖五之一:秦「騎邦尉印」封泥(中國社會科學院考古研究所漢長安城工作隊,〈西安相家巷遺址秦封泥的發掘〉,《考古學報》2001.4:522,T2③:43)  圖五之二:秦「騎邦尉印」封泥(楊廣泰編,《新出封泥彙編》[杭州:西泠印社出版社,2010],1579)  圖六:英國牛津大學亞士摩蘭博物館藏三十三年詔事戈(《商周青銅器銘文暨圖像集成》16822)  圖七:澳門珍秦齋藏三十年詔事戈(《商周青銅器銘文暨圖像集成》17135)  圖八之一:秦「诏事之印」封泥(《秦封泥集》一·五·1·1)  圖八之二:秦「诏事丞印」封泥(《秦封泥集》一·五·2·6)  圖九:秦「宣曲喪吏」印(《秦漢南北朝官印徵存》65)  圖十:秦「南鄉喪吏」印(《上海博物館藏印選》,頁30)  圖一一:《秦文字集證》所錄秦「南鄉喪吏」印鈐本(王輝、程學華,《秦文字集證》[臺北:藝文印書館,1999]圖版160第443號)  圖一二:上海博物館藏「南鄉喪吏」印印面照片  圖一三:秦「思言敬事」印(吳式芬編,《雙虞壺齋印存》[上海:上海書店,1987],頁175)  圖一四:秦「壹心慎事」印(《雙虞壺齋印存》頁177)  圖一五:《睡虎地秦墓竹簡·日書乙種》簡74貳-76貳  圖一六:《嶽麓書院藏秦簡(叄)·同、顯盜殺人案》簡147、148(局部)  引用書目 一·傳統文獻 司馬遷,《史記》,北京:中華書局,1997。 吾丘衍,〈字源七辯〉,《學古編》,北京:中華書局,1985。 段玉裁,《說文解字注》,上海:上海古籍出版社,1988。 許慎,《說文解字》,北京:中華書局,1963。 顏之推著,王利器集解,《顏氏家訓集解(增補本)》,北京:中華書局,1993。 二·近人論著 于省吾 1962 《雙劍誃諸子新證》,北京:中華書局。 上海書畫出版社編 1979 《上海博物館藏印選》,上海:上海書畫出版社。 王偉 2014 《秦璽印封泥職官地理研究》,北京:中國社會科學出版社。 王輝 1990 《秦銅器銘文編年集釋》,西安:三秦出版社。 王輝主編 2015 《秦文字編》,北京:中華書局。 王輝、王偉 2014 《秦出土文獻編年訂補》,西安:三秦出版社。 王輝、程學華 1999 《秦文字集證》,臺北:藝文印書館。 中國文物研究所、湖北省考古文物研究所編 2001 《龍崗秦簡》,北京:中華書局。 中國社會科學院考古研究所漢長安城工作隊 2001 〈西安相家巷遺址秦封泥的發掘〉,《考古學報》2001.4:509-544。 孔祥卿 2004 〈言語異聲,文字異形——戰國時期漢字狀況與彝文現狀之比較〉,向光忠主編,《文字學論叢》第二輯,武漢:崇文書局,頁354-377。 甘肅省文物考古研究所、天水市北道區文化館 1989 〈甘肅天水放馬灘戰國秦漢墓群的發掘〉,《文物》1989.2:1-11,31,98-99。 北文 1973 〈秦始皇「書同文字」的歷史作用〉,《文物》1973.11:3-7,收入朱德熙著,《朱德熙古文字論集》,北京:中華書局,1999。 北京大學出土文獻研究所編 2013 《北京大學藏秦代簡牘書跡選粹》,北京:人民美術出版社。 田天 2015 〈北大藏秦簡〈祠祝之道〉初探〉,《北京大學學報(哲學社會科學版)》2015. 2:37-42。 2017 〈北大藏秦簡〈醫方雜抄〉初識〉,《北京大學學報(哲學社會科學版)》2017. 5:52-57。 田煒 2016 〈談談馬王堆漢墓帛書〈天文氣象雜占〉的文本年代〉,中國古文字研究會、清華大學出土文獻研究與保護中心、中國社會科學院甲骨文殷商史研究中心、首都師範大學甲骨文研究中心編,《古文字研究》第三十一輯,北京:中華書局,頁468-473。 2016 〈談談北京大學藏秦簡〈魯久次問數於陳起〉的一些抄寫特點〉,《中山大學學報(社會科學版)》2016.5:45-51。 2017 〈馬王堆漢墓帛書〈陰陽五行甲篇〉抄寫者身份和抄寫年代補說〉,復旦大學出土文獻與古文字研究中心編,《戰國文字研究的回顧與展望》,上海:中西書局,頁271-277,原爲復旦大學主辦,「戰國文字研究的回顧與展望國際學術研討會」論文,上海:復旦大學,2014年12月12-13日。 2018 〈從秦「書同文字」的角度看秦印時代的劃分和秦楚之際古文官印的判定〉,西泠印社編,《第五屆「孤山證印」西泠印社國際印學峰會論文集》上冊,杭州:西泠印社出版社,頁25-46,收入《田煒印稿》,上海:中西書局,2018。 朱鳳瀚 2012 〈北大藏秦簡〈從政之經〉述要〉,《文物》2012.6:74-80。 2015 〈北大藏秦簡〈教女〉初識〉,《北京大學學報(哲學社會科學版)》2015. 2:5-14。 朱漢民、陳松長主編 2010 《嶽麓書院藏秦簡(壹)》,上海:上海辭書出版社。 2011 《嶽麓書院藏秦簡(貳)》,上海:上海辭書出版社。 2013 《嶽麓書院藏秦簡(叄)》,上海:上海辭書出版社。 李零 2000 〈郭店楚簡研究中的兩個問題——美國達慕思學院郭店楚簡《老子》國際學術討論會感想〉,武漢大學中國文化研究院編,《郭店楚簡國際學術研討會論文集》,武漢:湖北人民出版社,頁47-52。 2012 〈北大秦牘〈泰原有死者〉簡介〉,《文物》2012.6:81-84。 2015 〈北大藏秦簡〈酒令〉〉,《北京大學學報(哲學社會科學版)》2015.2:16-20。 2017 〈北大藏秦簡〈禹九策〉〉,《北京大學學報(哲學社會科學版)》2017.5:42-52。 李學勤 1981a 〈秦簡的古文字學考察〉,中華書局編輯部編,《雲夢秦簡研究》,北京:中華書局,頁336-345。 1981b 〈新出簡帛與楚文化〉,湖北省社會科學院歷史研究所編,《楚文化新探》,武漢:湖北人民出版社,頁28-39。 1990 〈放馬灘簡中的志怪故事〉,《文物》1990.4:43-49。 吳白匋 1978 〈從出土秦簡帛書看秦漢早期隸書〉,《文物》1978.2:48-54。 吳式芬編 1987 《雙虞壺齋印存》,上海:上海書店。 吳鎮烽編著 2012 《商周青銅器銘文暨圖像集成》,上海:上海古籍出版社。 何雙全 1989 〈天水放馬灘秦簡綜述〉,《文物》1989.2:23-31。 [美]來國龍 2008 〈避諱字與出土秦漢簡帛的研究〉,卜憲群、楊振紅主編,《簡帛研究2006》,桂林:廣西師範大學出版社,頁126-133。 周波 2012 《戰國時代各系文字間的用字差異現象研究》,北京:線裝書局。 周曉陸、路東之 2000 《秦封泥集》,西安:三秦出版社。 周曉陸、劉瑞、李凱、湯超 2005 〈在京新見秦封泥中的中央職官內容——紀念相家巷封泥發現十週年〉,《考古與文物》2005.5:3-15。 胡平生 2009 〈里耶秦簡8-455號木方性質芻議〉,武漢大學簡帛研究中心主辦,《簡帛》第四輯,上海:上海古籍出版社,頁17-25。 袁仲一 1984 〈秦中央督造的兵器刻辭綜述〉,《考古與文物》1984.5:101-112。 晁福林 1981 〈如何評價秦始皇「書同文字」的歷史作用〉,《學習與探索》1981.2:133-138。 徐勇 1985 〈略論小篆字體的產生和流變——兼評秦始皇以小篆統一文字的歷史作用〉,《天津師大學報》1985.2:55-59。 徐莉莉 2001 〈帛書〈陰陽十一脈灸經〉甲乙本異文考察〉,華東師範大學中國文字研究與應用中心主辦,《中國文字研究》第2輯,南寧:廣西教育出版社,頁324-329。 奚椿年 1990 〈「書同文字」政策的實施極其失敗——從出土文物看秦始皇統一全國文字的工作〉,《江海學刊》1990.4:117-121。 郭永秉 2014 〈讀里耶8:461木方札記〉,臺灣清華大學主辦,「『出土文獻的語境』——國際學術研討會暨第三屆出土文獻青年學者論壇」論文,新竹:清華大學,2014年8月27—29日,收入氏著,《古文字與古文獻論集續編》,上海:上海古籍出版社,2015,頁386-398。 郭沫若 1972 〈古代文字之辯證的發展〉,《考古學報》1972.1:1-13。 唐蘭 2005 《中國文字學》,上海:上海古籍出版社。 [日]海老根量介 2012 〈放馬灘秦簡鈔寫年代蠡測〉,武漢大學簡帛研究中心主辦,《簡帛》第七輯,上海:上海古籍出版社,頁159-170。 陳松長主編 2015 《嶽麓書院藏秦簡(肆)》,上海:上海辭書出版社。 陳松長、賀曉朦 2015 〈秦漢簡牘所見「走馬」、「簪裊」關係考論〉,《中國史研究》2015.4:57-66。 陳侃理 2014 〈里耶秦方與「書同文字」〉,《文物》2014.9:76-81。 陳昭容 1997 〈秦「書同文字」新探〉,《中央研究院歷史語言研究所集刊》68.3:589-641。 2003 《秦系文字研究:從漢字史的角度考察》,臺北:中央研究院歷史語言研究所。 陳偉主編 2012 《里耶秦簡牘校釋(第1卷)》,武漢:武漢大學出版社。 陳偉 2017 〈嶽麓書院藏秦簡先王之令解讀及相關問題探討〉,《中央研究院歷史語言研究所集刊》88.1:61-83。 許雄志編 2011 《鑒印山房藏古封泥菁華》,鄭州:河南美術出版社。 張世超、張玉春 1990 〈漢語言書面形態學初探〉,氏著,《秦簡文字編》,京都:中文出版社,頁19-35。 張春龍、龍京沙 2009 〈湘西里耶秦簡8-455號〉,武漢大學簡帛研究中心主辦,《簡帛》第四輯,上海:上海古籍出版社,頁11-16。 張振林 2004 〈戰國期間文字異形面面觀〉,向光忠主編,《文字學論叢》第二輯,武漢:崇文書局,頁346-353。 張標 1986 〈「書同文」正形說質疑〉,《河北師大學報(社會科學版)》1986.1:39-43。 黃珊 2006 〈關於銀雀山漢簡「無」「无」「毋」從混用到分化的歷史思考〉,張顯成主編,《簡帛語言文字研究》第二輯,成都:巴蜀書社,頁45-53。 程少軒 2011 〈放馬灘簡式占古佚書研究〉,上海:復旦大學中國古典文獻學博士學位論文,指導教師:裘錫圭教授。 湖南省考古文物研究所編著 2012 《里耶秦簡[壹]》,北京:文物出版社。 湖南省考古文物研究所、益陽市文物處 2016 〈湖南益陽兔子山遺址九號井發掘簡報〉,《文物》2016.5:32-48。 游逸飛 2011 〈里耶秦簡8-455號木方選釋〉,武漢大學簡帛研究中心主辦,《簡帛》第六輯,上海:上海古籍出版社,頁87-104。 2013 〈里耶8-461號「秦更名方」選釋〉,魏斌主編,《古代長江中游社會研究》,上海:上海古籍出版社,頁68-90。 楊廣泰編 2010 《新出封泥彙編》,杭州:西泠印社出版社。 裘錫圭 1974 〈從馬王堆一號漢墓「遣冊」談關於古隸的一些問題〉,《考古》1974.1:46-55,收入氏著,《裘錫圭學術文集4·語言文字與古文獻卷》,上海:復旦大學出版社,2012。 1988 《文字學概要》,北京:商務印書館。 裘錫圭主編,湖南省博物館、復旦大學出土文獻與古文字研究中心編纂 2014 《長沙馬王堆漢墓簡帛集成》伍,北京:中華書局。 睡虎地秦墓竹簡整理小組編 1990 《睡虎地秦墓竹簡》,北京:文物出版社。 趙平安 1993 〈試論秦國歷史上的三次「書同文」〉,《隸變研究》,保定:河北大學出版社,頁136-143,又載《河北大學學報(哲學社會科學版)》1994.3。 2003 〈雲夢龍崗秦簡釋文註釋訂補——附論「書同文」的歷史作用〉,陳文豪主編,《簡帛研究彙刊》第一輯,臺北:中國文化大學史學系、簡帛學文教基金會籌備處,收入氏著,《新出簡帛與古文字古文獻研究》,北京:商務印書館,2009,頁369-378。 臧知非 2014 〈從里耶秦簡看「書同文字」的歷史內涵〉,《史學集刊》2014.2:27-31。 劉又辛 1998 〈關於漢字發展史的幾個問題(下)〉,《語文建設》1998.12:16-20,收入氏著,《劉又辛語言學論文集》,北京:商務印書館。 劉樂賢 1994 《睡虎地秦簡日書研究》,臺北:文津出版社。 2006 〈楚秦選擇術的異同及影響——以出土文獻爲中心〉,《歷史研究》2006.6:19-31。 蕭春源總監 2006 《珍秦齋藏金【秦銅器篇】》,澳門:澳門基金會。 韓巍 2013 〈北大秦簡〈算書〉土地面積類算題初識〉,武漢大學簡帛研究中心主辦,《簡帛》第八輯,上海:上海古籍出版社,頁29-42。 2015 〈北大藏秦簡〈魯久次問數於陳起〉初讀〉,《北京大學學報(哲學社會科學版)》2015.2:29-35。 羅福頤主編、故宮研究室璽印組編 1987 《秦漢南北朝官印徵存》,北京:文物出版社。 譚世保 1980 〈秦始皇的「車同軌」、「書同文」新評〉,《中山大學學報(哲學社會科學版)》1980.4:48-56。 Imre, Galambos 2004 “The Mythof the Qin Unification of Writing in Han Sources.” Acta Orientalia AcademiaeScientiarum Hungaricae 57.2:181-203. 附記: 本文爲教育部人文社會科學研究規劃基金項目(批准號:17YJA740049)、霍英東教育基金會高等院校青年教師基金項目(批准號:151099)、中央高校基本科研業務費專項資金中山大學青年教師重點培育項目(批准號:17wkzd29)階段性成果。 本文刊于《中央研究院歷史語言研究所集刊》第89本第3分(2018年9月),頁403-450。 [1] 北京大學出土文獻研究所編,《北京大學藏漢簡[叄](上)》,(上海:上海古籍出版社,2015),頁192。案:這條材料蒙陳侃理教授惠告,謹致謝忱。 [2] 《嶽麓書院藏秦簡(肆)》簡171正云:「內史雜律曰:諸官縣料各有衡石羸(纍)、斗甬(桶),期足,計其官,毋叚黔首。不用者,平之如用者。」整理者指出:「平:校正。《睡虎地秦墓竹簡·內史雜律》作『正』,此避嬴政名諱而改。」頗疑「平文章」本作「正文章」,亦因避諱而改「正」爲「平」。請參看陳松長主編,《嶽麓書院藏秦簡[肆]》(上海:上海辭書出版社,2015),頁168。 [3] 譚世保把「書同文字」中的「書」理解爲皇帝的號令,認爲「書同文字」並非統一文字,而是統一命令的格式和內容,請參看譚世保,〈秦始皇的「車同軌」、「書同文」新評〉,《中山大學學報(哲學社會科學版)》1980.4:50-56。學者多不認同此說。趙平安曾經對譚氏訓「書」爲「命令」的意見有過批評,請參看趙平安,〈試論秦國歷史上的三次「書同文」〉,《隸變研究》,(保定:河北大學出版社,1993),頁141-143,又載《河北大學學報(哲學社會科學版)》1994.3。 [4] 漢·許慎:《說文解字》,(北京:中華書局,1963),頁315。 [5] 清·段玉裁:《說文解字注》(上海:上海古籍出版社,1988)十五·十上,頁758。 [6] 陳昭容對相關研究成果有過總結,請參看陳昭容,〈秦「書同文字」新探〉,《中央研究院歷史語言研究所集刊》68.3(1997):594-596;氏著,《秦系文字研究:從漢字史的角度考察》,(臺北: 中央研究院歷史語言研究所,2003),頁74-75。 [7] 郭沫若,〈古代文字之辯證的發展〉,《考古學報》1972.1:2。 [8] 郭沫若,〈古代文字之辯證的發展〉,頁10。 [9] 北文,〈秦始皇「書同文字」的歷史作用〉,《文物》1973.11:3-6,後收入《朱德熙古文字論集》,(北京:中華書局,1999)。 [10] 裘錫圭,〈從馬王堆一號漢墓「遣冊」談關於古隸的一些問題〉,《考古》1974.1:53,後收入《裘錫圭學術文集4·語言文字與古文獻卷》,(上海:復旦大學出版社,2012)。裘錫圭在《文字學概要》中也堅持了這個觀點,請參看氏著,《文字學概要》(北京:商務印書館,1988),頁59-73。 [11] 吳白匋,〈從出土秦簡帛書看秦漢早期隸書〉,《文物》1978.2:50-52。 [12] 顏之推著,王利器集解,《顏氏家訓集解(增補本)》,(北京:中華書局,1993),頁455-456。 [13] 元·吾丘衍,《學古編》(北京:中華書局,1985),〈字源七辨〉,頁40。 [14] 唐蘭,《中國文字學》,(上海:上海古籍出版社,2005),頁133,初版爲開明書店1949年版;郭沫若,〈古代文字之辯證的發展〉,頁11-12。 [15] 北文,〈秦始皇「書同文字」的歷史作用〉,頁6。 [16] 裘錫圭,〈從馬王堆一號漢墓「遣冊」談關於古隸的一些問題〉,頁53。 [17] 吳白匋,〈從出土秦簡帛書看秦漢早期隸書〉,頁49-50;李學勤,〈秦簡的古文字學考察〉,中華書局編輯部編,《雲夢秦簡研究》(北京:中華書局,1981),頁337。裘錫圭,《文字學概要》,頁68。 [18] 裘錫圭曾經討論過秦代權量上小篆受到隸書入侵的情況,請參看裘錫圭,《文字學概要》,頁72。 [19] 陳昭容,《秦系文字研究:從漢字史的角度考察》,頁60。 [20] 北文,〈秦始皇「書同文字」的歷史作用〉,頁2。 [21] 陳昭容對此曾有總結,請參看陳昭容,〈秦「書同文字」新探〉,頁601-604。 [22] 北文,〈秦始皇「書同文字」的歷史作用〉,頁3。 [23] 裘錫圭,《文字學概要》,頁57。 [24] 張標,〈「書同文」正形說質疑〉,《河北師範大學學報(社會科學版)》1986.1:39-43。張世超、張玉春,〈漢語言書面形態學初探〉,氏著,《秦簡文字編》(京都:中文出版社,1990),頁19-35。劉又辛,〈關於漢字發展史的幾個問題(下)〉,《語文建設》1998.12:16-17,後收入《劉又辛語言學論文集》,(北京:商務印書館,2005)。張振林,〈戰國期間文字異形面面觀〉,向光忠主編,《文字學論叢(第2輯)》 (武漢:崇文書局,2004),頁352。孔祥卿,〈言語異聲,文字異形--戰國時期漢字狀況與彝文現狀之比較〉,向光忠主編,《文字學論叢(第2輯)》(武漢:崇文書局,2004),頁359-360。周波,《戰國時代各系文字間的用字差異現象研究》,(北京:線裝書局,2012),頁223-243。 [25] 張標,〈「書同文」正形說質疑〉,頁40-41。 [26] 湖南省文物考古研究所編著,《里耶秦簡[壹]》(北京:文物出版社,2012),「彩版」,頁14;「圖版」頁68-69。又,此木方最初編號爲8-455。在《里耶秦簡[壹]》中,「圖版」部分則改爲8-461。此處按「圖版」部分編號寫出。 [27] 張春龍、龍京沙,〈湘西里耶秦簡8-455號〉,武漢大學簡帛研究中心主辦,《簡帛(第4輯)》(上海:上海古籍出版社,2009),頁11-16。胡平生,〈里耶秦簡8-455號木方性質芻議〉,武漢大學簡帛研究中心主辦,《簡帛(第4輯)》(上海:上海古籍出版社,2009),頁17-25。游逸飛,〈里耶秦簡8-455號木方選釋〉,武漢大學簡帛研究中心主辦,《簡帛(第6輯)》(上海:上海古籍出版社,2011),頁87-104。陳偉主編,《里耶秦簡牘校釋(第1卷)》(武漢:武漢大學出版社,2012),頁155-159。陳侃理,〈里耶秦方與「書同文字」〉,《文物》2014.9:76-81。郭永秉,〈讀里耶8:461木方札記〉,發表於臺灣清華大學主辦,「『出土文獻的語境』--國際學術研討會暨第三屆出土文獻青年學者論壇」(新竹:清華大學,2014年8月27—29日),後收入氏著,《古文字與古文獻論集續編》(上海:上海古籍出版社,2015),頁386-398。陳松長、賀曉朦,〈秦漢簡牘所見「走馬」、「簪裊」關係考論〉,《中國史研究》2015.4:57-66。 [28] 木方「以命爲皇帝」下一字殘去,根據下面「受命曰制」、「出命曰制」兩條規定可擬補「制」字。《史記·秦始皇本紀》:「『命』爲『制』,『令』爲『詔』。」對應木方的記載,即「以命爲皇帝制」、「以王令曰以皇帝詔」兩條。「制」字舊釋文或缺,或擬補爲「命」,均不確。 [29] 游逸飛,〈里耶秦簡8-455號木方選釋〉,頁94;陳侃理,〈里耶秦方與「書同文字」〉,頁76-81。 [30] 陳侃理,〈里耶秦方與「書同文字」〉,頁79-80。 [31] 游逸飛,〈里耶秦簡8-455號木方選釋〉,頁94。 [32] 陳侃理,〈里耶秦方與「書同文字」〉,頁80。 [33] 游逸飛,〈里耶秦簡8-455號木方選釋〉,頁94;陳侃理,〈里耶秦方與「書同文字」〉,頁76-81。 [34] 臧知非,〈從里耶秦簡看「書同文字」的歷史內涵〉,《史學集刊》2014.2:27-31。 [35] 湖南省文物考古研究所,《里耶秦簡[壹]·前言》,頁5。 [36] 游逸飛,〈里耶8-461號「秦更名方」選釋〉,魏斌主編,《古代長江中游社會研究》(上海:上海古籍出版社,2013),頁68-90。 [37] 裘錫圭,《文字學概要》,頁64。 [38] 趙平安,〈試論秦國歷史上的三次「書同文」〉,頁139-140。 [39] 陳昭容,〈秦「書同文字」新探〉,頁605-613。 [40] 拙文,〈談談北京大學藏秦簡〈魯久次問數於陳起〉的一些抄寫特點〉,《中山大學學報(社會科學版)》2016.5:45-51。 [41] 晁福林,〈如何評價秦始皇「書同文字」的歷史作用〉,《學習與探索》1981.2:133-138;徐勇,〈略論小篆字體的產生和流變--兼評秦始皇以小篆統一文字的歷史作用〉,《天津師大學報》1985.2:55-59;奚椿年,〈「書同文字」政策的實施極其失敗——從出土文物看秦始皇統一全國文字的工作〉,《江海學刊》1990.4:117-121;趙平安,〈試論秦國歷史上的三次「書同文」〉,頁143。 [42] 陳昭容,〈秦「書同文字」新探〉,頁623-624;徐莉莉,〈帛書〈陰陽十一脈灸經〉甲乙本異文考察〉,華東師範大學中國文字研究與應用中心主辦,《中國文字研究(第2輯)》(南寧:廣西教育出版社,2001),頁328-329;黃珊,〈關於銀雀山漢簡「無」「无」「毋」從混用到分化的歷史思考〉,張顯成主編,《簡帛語言文字研究(第2輯)》(成都:巴蜀書社,2006),頁47。 [43] 郭沫若,〈古代文字之辯證的發展〉,頁2。 [44] 北文,〈秦始皇「書同文字」的歷史作用〉,頁3。 [45] 周波,《戰國時代各系文字間的用字差異現象研究》,頁255。 [46] 陳侃理,〈里耶秦方與「書同文字」〉,頁76-81。 [47] 簡文殘缺用法不明及習字簡均不計入。 [48] 「叚如故,更假人」是指改用「假」字表示「借入」之{假},保留「叚」字原來的其他用法。具體討論詳另文。 [49] 龍崗秦簡殘碎比較嚴重,辭例不完整,有5例「假」字的用法有待進一步研究,此處未計入。 [50] 《里耶秦簡[壹]》中有1例「假」字用法不明確,此處未計入。 [51] 陳侃理,〈里耶秦方與「書同文字」〉,頁80。 [52] 例外的情況見高奴銅權始皇二十六年詔。 [53] 拙文,〈談談馬王堆漢墓帛書〈天文氣象雜占〉的文本年代〉,中國古文字研究會、清華大學出土文獻研究與保護中心、中國社會科學院甲骨文殷商史研究中心、首都師範大學甲骨文研究中心編,《古文字研究(第31輯)》(北京:中華書局,2016),頁468-473。 [54] 周波,《戰國時代各系文字間的用字差異現象研究》,頁325-351。案:周著認定的古文字形有一些可能存在問題,例如「淺」字所錄的2個字形,只是隸書稍變,並不是戰國古文的寫法。周著出版以後,又有《嶽麓書院藏秦簡》(已出版五冊)、北京大學藏秦簡牘等材料公佈,也有部分材料存在戰國古文字形,但整體並不多,周著的統計數據仍可作爲參考。 [55] 李學勤,〈新出簡帛與楚文化〉,湖北省社會科學院歷史研究所編,《楚文化新探》(武漢:湖北人民出版社,1981),頁37。 [56] 劉樂賢,〈楚秦選擇術的異同及影響——以出土文獻爲中心〉,《歷史研究》2006.6:30-31。 [57] 〈陰陽五行〉甲篇「枳(支)子」之「枳」寫作「杝」,這是因爲在楚文字中「只」、「也」二字的形體比較接近,不熟悉楚文字的人很容易混淆,所以抄寫者把「枳」錯寫成了「杝」。這篇文獻還用「張」字表示「長室」、「長子」之{長},這是因爲楚文字用「倀」字表示{長},而在楚文字中「弓」旁有時候寫得與「人」旁很接近,導致抄寫者把「倀」字「誤譯」成了「張」。我們曾經對此有專門討論,請參看拙文,〈馬王堆漢墓帛書〈陰陽五行甲篇〉抄寫者身份和抄寫年代補說〉,復旦大學出土文獻與古文字研究中心編,《戰國文字研究的回顧與展望》(上海:中西書局,2017),頁271-277,原發表於復旦大學出土文獻與古文字研究中心主辦,「戰國文字研究的回顧與展望國際學術研討會」論文(上海:復旦大學,2014年12月12-13日)。 [58] 裘錫圭主編,湖南省博物館、復旦大學出土文獻與古文字研究中心編纂,《長沙馬王堆漢墓簡帛集成(5)》(北京:中華書局,2014),頁66。 [59] 拙文,〈馬王堆漢墓帛書〈陰陽五行甲篇〉抄寫者身份和抄寫年代補說〉,頁271-277。 [60] 此例蒙郭永秉教授惠告。 [61] 陳昭容,〈秦「書同文字」新探〉,頁612-619;周波,《戰國時代各系文字間的用字差異現象研究》,頁319。 [62] 湖南省考古文物研究所、益陽市文物處,〈湖南益陽兔子山遺址九號井發掘簡報〉,《文物》2016.5:43-47。拙文,〈從秦「書同文字」的角度看秦印時代的劃分和秦楚之際古文官印的判定〉,西泠印社編,《第五屆「孤山證印」西泠印社國際印學峰會論文集(上冊)》(杭州:西泠印社出版社,2017),頁35-38,收入拙著,《田煒印稿》(上海:中西書局,2018)。 [63] 郭永秉,〈讀里耶8:461木方札記〉,頁394。 [64] 王偉,《秦璽印封泥職官地理研究》(北京:中國社會科學出版社,2014),頁264。 [65] 王偉,《秦璽印封泥職官地理研究》,頁265。 [66] 陳偉主編,《里耶秦簡牘校釋(第1卷)》,頁224。 [67] 睡虎地秦墓竹簡整理小組編,《睡虎地秦墓竹簡·釋文注釋》(北京:文物出版社,1990),頁82。 [68] 周曉陸、劉瑞、李凱、湯超,〈在京新見秦封泥中的中央職官內容——紀念相家巷封泥發現十週年〉,《考古與文物》2005.5:3。 [69] 郭永秉,〈讀里耶8:461木方札記〉,頁392-396。 [70] 趙平安,〈雲夢龍崗秦簡釋文註釋訂補——附論「書同文」的歷史作用〉,氏著,《新出簡帛與古文字古文獻研究》(北京:商務印書館,2009),頁377,原載陳文豪主編,《簡帛研究彙刊(第1輯)》(臺北:中國文化大學史學系、簡帛學文教基金會籌備處,2003)。 [71] 王輝編著,《秦銅器銘文編年集釋》(西安:三秦出版社,1990),頁67-69。 [72] 相關意見請參看王輝、王偉編著,《秦出土文獻編年訂補》(西安:三秦出版社,2014),頁63-64。 [73] 蕭春源總監,《珍秦齋藏金【秦銅器篇】》(澳門:澳門基金會,2006),頁70-77。 [74] 王輝、王偉編著,《秦出土文獻編年訂補》,頁62。 [75] 吳鎮烽編著,《商周青銅器銘文暨圖像集成》,(上海:上海古籍出版社,2012),第31卷,頁306;第32卷,頁194。 [76] 周曉陸、路東之編著,《秦封泥集》(西安:三秦出版社,2000),頁219-220。 [77] 袁仲一,〈秦中央督造的兵器刻辭綜述〉,《考古與文物》1984.5:106-107。 [78] 儘管在戰國晚期的秦文獻中已經有用「事」字表示{事}的用例,但數量很少,反映出這並不是當時的習慣用法,而這種少量的、新興的用法不會立刻反映在官印的用字系統裡,因此官印中的「詔事」應該是因應「吏如故,更事」的規定而從「詔吏」變更來的。 [79] 上海書畫出版社編,《上海博物館藏印選》(上海:上海書畫出版社,1979),頁30。 [80] 此圖蒙孫慰祖先生慨允隨拙文發表,謹致謝忱。 [81] 王輝主編,《秦文字編(1)》(北京:中華書局,2015),頁28、495。 [82] 該書「南鄉喪吏」之「吏」字字形也截取自《秦文字集證》所錄不準確的鈐本。 [83] 陳松長,《嶽麓書院藏秦簡(肆)》,頁72。 [84] 「吏」,簡280作「士吏」,此處脫「士」字。 [85] 田天,〈北大藏秦簡〈祠祝之道〉初探〉,《北京大學學報(哲學社會科學版)》2015.2:37-42。 [86] 朱鳳瀚,〈北大藏秦簡〈教女〉初識〉,《北京大學學報(哲學社會科學版)》2015.2:5-14。 [87] 北京大學出土文獻研究所編,《北京大學藏秦代簡牘書跡選粹》(北京:人民美術出版社,2013),頁34-35。 [88] 北京大學出土文獻研究所編,《北京大學藏秦代簡牘書跡選粹》,頁38;田天,〈北大藏秦簡〈醫方雜抄〉初識〉,《北京大學學報(哲學社會科學版)》2017.5:52-57。 [89] 韓巍,〈北大秦簡〈算書〉土地面積類算題初識〉,武漢大學簡帛研究中心主辦,《簡帛(第8輯)》(上海:上海古籍出版社,2013),頁29-42。 [90] 韓巍,〈北大藏秦簡〈魯久次問數於陳起〉初讀〉,《北京大學學報(哲學社會科學版)》2015.2:29-35;拙文,〈談談北京大學藏秦簡〈魯久次問數於陳起〉的一些抄寫特點〉,頁45-51。 [91] 李零,〈北大藏秦簡〈禹九策〉〉,《北京大學學報(哲學社會科學版)》2017.5:42-52。 [92] 朱鳳瀚,〈北大藏秦簡〈從政之經〉述要〉,《文物》2012.6:77。 [93] 李零,〈北大秦牘〈泰原有死者〉簡介〉,《文物》2012.6:81-84。 [94] 李零,〈北大藏秦簡〈酒令〉〉,《北京大學學報(哲學社會科學版)》2015.2:16-20。 [95] 甘肅省文物考古研究所、天水市北道區文化館,〈甘肅天水放馬灘戰國秦漢墓群的發掘〉,《文物》1989.2:10-11;何雙全,〈天水放馬灘秦簡綜述〉,《文物》1989.2:28-29。 [96] 李學勤,〈放馬灘簡中的志怪故事〉,《文物》1990.4:43-47。 [97] 程少軒,〈放馬灘簡式占古佚書研究〉(上海:復旦大學中國古典文獻學博士學位論文,指導教師:裘錫圭教授,2011),頁8。 [98] (日)海老根量介,〈放馬灘秦簡鈔寫年代蠡測〉,武漢大學簡帛研究中心主辦,《簡帛(第7輯)》(上海:上海古籍出版社,2012),頁159-170。 [99] 陳侃理,〈里耶秦方與「書同文字」〉,頁78。 [100] 拙文,〈談談馬王堆漢墓帛書〈天文氣象雜占〉的文本年代〉,頁468-470。 [101] 睡虎地秦墓竹簡整理小組編,《睡虎地秦墓竹簡·釋文注釋》,頁236-237。 [102] [美]來國龍,〈避諱字與出土秦漢簡帛的研究〉,卜憲群、楊振紅主編,《簡帛研究2006》(桂林:廣西師範大學出版社,2008),頁128。案:來文引晉代晉灼、唐代顏師古、近人于省吾諸說證明其說,不過晉灼只說「自秦之先故以稱荊也」,並未反對避諱說,于省吾更是明確承認秦人避諱「楚」字的事實,他說:「《呂覽》一書雖諱楚稱荊,但稱楚爲荊則不始於秦。」見氏著,《雙劍誃諸子新證》(北京:中華書局,1962),頁320。 [103] 繆公元年1例、五年3例、二十八年1例、三十四年1例,共公二年1例,桓公三年2例,景公三十六年1例、三十九年1例,哀公八年1例、十一年1例、十五年1例、三十一年5例,悼公十三年1例,孝公元年3例,惠文君元年1例,惠王二年1例、十二年1例、十三年3例、 十四年2例,昭襄王三年2例、五年1例、八年2例、九年1例、十年1例、十一年1例、十二年1例、十五年1例、二十二年1例、二十四年1例、二十七年1例、二十八年1例、二十九年2例、三十年1例、三十一年1例、三十五年1例,另外提到昭襄王母爲楚人,1例。 [104] 二十三年6例、二十五年1例、二十六年3例、二世元年1例。 [105] 關於詛楚文的年代,尚有「武王元年」、「昭襄王新立」等說法,但相信「惠文王」說的學者較多。關於詛楚文年代的討論,請參看陳昭容,《秦系文字研究:從漢字史的角度考察》,頁219-223。 [106] 劉樂賢,《睡虎地秦簡日書研究》(臺北:文津出版社,1994),頁406-408。 [107] 朱漢民、陳松長主編,《嶽麓書院藏秦簡(叄)》(上海:上海辭書出版社,2013),頁143、223-250。 [108] 陳松長,《嶽麓書院藏秦簡(肆)》,頁226,228。 [109] 陳偉,〈嶽麓書院藏秦簡先王之令解讀及相關問題探討〉,《中央研究院歷史語言研究所集刊》88.1(2017):73。 [110] 朱漢民、陳松長,《嶽麓書院藏秦簡(叄)》,頁182。 [111] Imre Galambos, “The Myth of the QinUnification of Writing in Han Sources.” Acta Orientalia AcademiaeScientiarum Hungaricae 57.2(2004):181-203. [112] 李零,〈郭店楚簡研究中的兩個問題——美國達慕思學院郭店楚簡《老子》國際學術討論會感想〉,武漢大學中國文化研究院編,《郭店楚簡國際學術研討會論文集》(武漢:湖北人民出版社,2000),頁50。 (編者按:本文收稿時間爲2018年12月9日21:31。) (责任编辑:admin) |