|

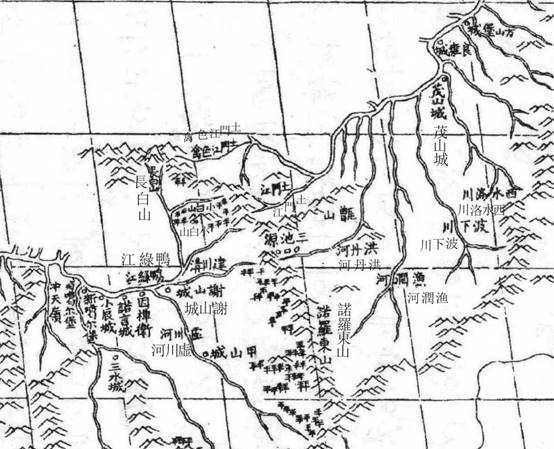

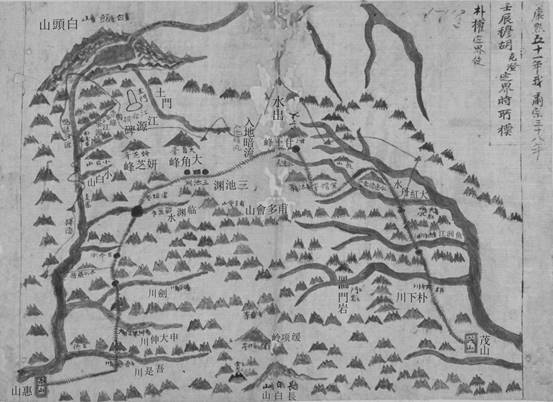

前言 康熙五十一年(1712年)穆克登定界具有重要的意义,立碑于长白山天池东南麓(距离天池约4公里),使宗藩关系下的两国边界具有了以线为界的特征。[1]然而此次定界仍有不够清晰的地方,比如碑以东的黑石沟(东南岸设有土石堆)是否是图们江源,抑或是松花江支流;图们江上游哪一条是正源;鸭绿江为何出现二源,哪一条是正源等。这些不清晰恐怕是导致后世边界争议的重要原因[2],双方围绕图们江界的争议,引发了中朝两国光绪乙酉(1885年)、丁亥(1887年)两次勘界谈判,特别是1907年日本利用中朝两国的边界争议,挑起所谓“间岛问题”,达到了向图们江以北地区渗透的目的。 笔者以往结合文献研究和实地考察,探究过黑石沟和图们江源的关系,搞清楚了黑石沟虽位于松花江上游(干沟),但是穆克登定界时将其视为图们江源的“入地暗流”处,不但在沟的东南岸设置了石堆、土堆,还从沟尾到图们江源(红土水)设置了40余里的木栅,从而将图们江源和鸭绿江源连在一起,凸显了以线为界的特征。[3]在前期研究的基础上,本文旨在考察学界以往关注较少的穆克登定界出现鸭绿江二源的问题,分析其原因和二源对应今天哪两条河流,以及后世光绪勘界时双方争议分水岭和对应的鸭绿江支流的情况。 一、穆克登查得的鸭绿江二源 康熙五十一年清朝派乌喇总管穆克登到长白山查界和定界,是为了制作《皇舆全览图》,反过来舆图的中朝边界部分(鸭绿江、图们江及长白山),反映了穆克登定界的结果。[4]《皇舆全览图》中的《朝鲜图》是穆克登在定界的第二年(1713年)以副使的身份前往朝鲜(指李朝,下同),得到了朝鲜王宫收藏的“朝鲜全图”,并以该图为底图,再参考他两次(1711、1712年)实地考察中朝边界及长白山而绘制的。[5] 参见《皇舆全览图》的《朝鲜图》(图1,以下简称舆图),会发现在长白山天池南边有两个鸭绿江源,一个是东源,另一个是西源。东源发源于长白山东南麓,西源发源于长白山南麓,二源均向南流,汇合后继续向南流,到了朝鲜惠山(舆图标为“谢山城”)再向西流。不难发现舆图的鸭绿江二源与今天的鸭绿江上游的流向基本相同。 再看一下舆图《朝鲜图》,会发现在鸭绿江、图们江中间有一个大分水岭,向东南延伸,由一系列山脉构成,包括长白山、小白山、诺罗东山(鲁隐东山)等。在这个大分水岭两侧分别有鸭绿江、图们江支流向两边分流,且两两相对,大概有5对。其中最北边靠近长白山天池的是鸭绿江、图们江源头,这一点从东边的图们江源标有“土门江色禽”可知,“色禽”的满语意思是“江源”。当我们通过舆图《朝鲜图》(图1)查看这个大分水岭时,发现后世两国的边界争议,基本围绕这个大分水岭及两边的河流展开。  图1:康熙《皇舆全览图》《朝鲜图》的部分图(1943年福克司影印本) 在韩方地图中最直观反映康熙五十一年穆克登定界结果的,是首尔大学奎章阁收藏的《舆地图》中的《白山图》(图2)。[6]该图的题记标有:“康熙五十一年我肃宗三十八年,穆胡克登定界时所模,朴权定界使”,表明该图与穆克登定界有很深的关系,应为穆克登定界时清朝画员绘制的山图或者摹本。图上标示的两条登山路线和沿途地名,均与朝鲜随行译官金指南写的《北征录》一一对应。[7]据《北征录》记载,当时清朝画员绘制了两幅山图,一幅进献给康熙帝,另一幅转交给朝鲜国王。[8]然而中方的山图包括穆克登的奏文[9],都因内阁大库失火而荡然无存[10],只有这幅朝方地图(原图或摹本)得以保存,为研究穆克登定界提供了宝贵资料。  图2:《舆地图》(首尔大学奎章阁收藏,古4709-1)中的《白山图》 参考这幅奎章阁收藏的《白山图》(图2),同样发现在长白山(朝鲜称白头山)天池附近有两个鸭绿江源。其中,西源稍长,东源稍短;西源不仅和天池水相接,还标有红线,表明是穆克登的登山路线。东源的东边立则有“江源碑”(朝鲜称“定界碑”),再往东是图们江源的“入地暗流”处(实指黑石沟),可见碑立在了鸭绿江东源和黑石沟中间。[11] 然而通过《白山图》(图2)考察鸭绿江二源,会产生如下两个疑问:其一,为何该图将鸭绿江西源和天池水相接?因为事实上二者并不相连。众所周知,在长白山三大水系(鸭绿江、图们江及松花江)中,只有松花江(二道白河)从天池北边的水口落下形成瀑布、形成水源,其他两个水系都不与天池水相接,那么这意味着什么?其二,既然穆克登立碑于鸭绿江东源和黑石沟中间,就等于确认鸭绿江东源是正源和界河,那么为什么西源也标注了“鸭绿江源”?出现两个鸭绿江源,这对于以江源划界,难免模糊和混乱。 为了搞清楚鸭绿江二源的问题,特别是对应的河流,笔者进行了实地踏查,同时参考相关地图资料,发现在长白山天池附近主要有两条鸭绿江支流,一个是从朝鲜一侧流进来的今胭脂川(鸭绿江东支),它发源于三奇峰下的天池东坡,向南流;另一个是今天的时令河(鸭绿江西支),发源于天池南坡,向东南流。这两条河流汇合以后继续向南流。那么胭脂川和时令河能否对应穆克登查得的鸭绿江二源呢? 先看一下鸭绿江东支胭脂川。溯胭脂川而上,分出两个小枝杈,一个是从将军峰(最高峰,位于天池东坡)向下延伸的西枝杈,它基本属于一条干沟;另一个是从三奇峰(天池东坡)向下延伸的东枝杈,有水流,即是真正的鸭绿江源头。沿着有水的东枝杈继续向上,到达泉水涌出处以后,再向上也是一条干沟,东枝杈的东边有穆克登碑址[12]和黑石沟(距离天池约4公里)。据此可以判断,胭脂川的东枝杈是穆克登查得的鸭绿江东源和立碑处。1908年受东三省总督徐世昌之命踏查长白山的刘建封(奉天候补知县),曾将东枝杈命名为“大旱河”,泉水流出以后称为“暖江”,但是这两个名称并没有流传下来。[13]胭脂川属于后来对鸭绿江源头的新命名,是因附近的胭脂峰而得名。[14] 那么鸭绿江西支“时令河”能否对应穆克登查得的西源呢?要证明这一点,需要排除胭脂川的西枝杈(从东坡将军峰向下延伸)并非西源。而要证明这一点,需要考证出穆克登登上去的是天池南坡而非东坡(胭脂川的西枝杈位于天池东坡,时令河位于天池南坡)。换言之,如果穆克登溯流而上登上天池南坡的话,那么肯定是沿着时令河上去的,也就可以证明时令河是鸭绿江西源(参见图2,鸭绿江西源划有红线,是穆克登的登山路线)。 其实,通过前述舆图《朝鲜图》(图1)不难发现鸭绿江西源位于长白山天池南麓。另参考奎章阁的《白山图》(图2)也能看出鸭绿江西源从天池南坡流出。不过《白山图》的天池方位略有偏斜(向西),天池狭长部位应为南北向,而不应如图为东西向,那么图中(图2)自天池左侧流出的鸭绿江西源应为南坡方向而非西坡方向。众所周知,天池西坡是松花江支流锦江发源地,而不是鸭绿江发源地。由此可以判断,穆克登溯流而上的是天池南坡,换言之,位于天池南坡的时令河可以对应穆克登查得的鸭绿江西源。 另有一份资料也可以证明穆克登的登山路线是南坡路线,此即洪世泰写的《白头山记》。《白头山记》虽是洪世泰的作品,却是根据其朋友译官金庆门的口述而完成的,详细描述了金庆门跟随穆克登登上天池及下山查水源的过程。据《白头山记》记载,穆克登一行沿着鸭绿江溯流而上登上天池以后,从岭脊缓缓而下,一路向东来到了鸭绿江东源和黑石沟上游,并在其中间立了碑。[15]如该记所述,要想从天池山顶向东来到鸭绿江东源处,那么登上南坡的可能性很大,这与《白山图》所标示的从南坡向东的下山路径也是一致的。 另外,从《白头山记》描述的天池景观也可以看出是站在南坡看到周围的。该记描述的景观包括天池西北、北边和东边,唯独缺南边的,所谓“灯下黑”,这恰好说明观察者是站在天池南坡看四周的,所以漏掉了自己这一边(南边)的景观描述。如该记描述:“斥其北数尺,水溢出为瀑,即黑龙江源也。”[16]这是指天池北边的水口,乘槎河从那里落下形成瀑布。再如“东有石狮子,厥色黄,引领西望,大如屋尾鬣欲动,中国人谓‘望天吼’云。”[17]这是指天池东坡三奇峰(朝鲜称毗卢峰)的那一溜奇岩怪石(图3)。   图3:位于天池东坡的三奇峰(又叫毗卢峰)“望天吼” 那么前述穆克登溯流而上的时令河的水流状况如何呢?从汇流处观察,会发现西源时令河明显小于东源胭脂川,胭脂川才是真正的源头。沿着时令河溯流而上,最初有水流,但向上基本上是一条干沟,只有雨季时才有水流,因而被称作“时令河”。继续沿着时令河的干沟向上,到了灰石山附近,干沟戛然而止。而灰石山距离天池南坡约3-4公里(谷歌地图上直线距离约1.7公里),继续向上,可登顶天池南坡。总之,时令河是位于天池南坡的鸭绿江支流。 以上结合古地图、古文献及笔者实地踏查的经验,基本可以断定穆克登查得的鸭绿江二源,一个是东源即今天的胭脂川,另一个是西源即今天的时令河。在二源中,穆克登确定东源为正源,并在这里立了碑。另据《白头山记》记载,穆克登从天池下山后,来到鸭绿江东源和黑石沟的分水处,“顾谓(金)庆门曰:‘此可名分水岭,立碑而定界乎?’庆门曰:‘甚善明。公此行此事,当与此山而终古矣。’”[18]表明穆克登立碑、定界于鸭绿江东源与黑石沟的分水处。  图4:鸭绿江上游时令河与胭脂川汇合处 然而据史料记载穆克登在东源立碑时曾与朝鲜人发生过争执。一同登山的朝鲜军官、译官要求西源也要“一体立碑,以明境界”,即东、西二源同时立碑,但是这一要求被穆克登拒绝了。[19]他可能考虑一江不可以有二源,更何况东源的对面是黑石沟(视为图们江源的“入地暗流”处),立碑处恰好位于鸭、图二江的分水处。那么朝鲜军官、译官要求西源一体立碑的原因何在呢?这是因为以西源为界,比起以东源为界,会使朝鲜的领土稍稍变广(参见图5)。当时朝鲜国王派遣的全权代表朴权(以接伴使名义派出)因年老的关系未能和穆克登一起登山,只有一些职位低下的年青军官、译官和差使官一起登山,他们出于定界的责任,想尽量为朝鲜多争取领土,否则回国后担心被问责,结果搞出了鸭绿江二源的问题。 有趣的是,穆克登在鸭绿江东源立碑以后,朝鲜人仍不甘心。当穆克登沿着图们江顺流而下到达茂山时,朝鲜接伴使朴权等在那里,他看到清朝画员绘制的山图,只有东源标有“鸭绿江源”,而西源没有标注,于是强使译官金指南向穆克登要求西源也要标明“鸭绿江源”4个字。出于无奈穆克登同意了朝鲜人的请求,不但在送给朝鲜国王的地图上(西源)标明“鸭绿江源”,还在进奏康熙帝的地图上(西源)也标明了“鸭绿江源”4个字。[20]如前述,后世所见奎章阁的《白山图》(清朝画员绘制的山图或者摹本)有两个鸭绿江源,康熙《皇舆全览图》之《朝鲜图》也有两个鸭绿江源。又如齐召南的《水道提纲》记载:鸭绿江,“源出长白山南麓,两源分导合流”[21],明确记载鸭绿江存在二源,这与图们江源(舆图的“土门江色禽”)只有一个形成对比。 二、后世争议分水岭和对应的鸭绿江支流 尽管朝鲜人用心良苦,要求穆克登在地图上标注两个鸭绿江源,但是在后来的光绪乙酉(1885年)、丁亥(1887年)勘界及中日“间岛问题”谈判时,并没有人注意到鸭绿江存在二源,人们只关注定界碑的位置在哪里,换言之,只关注立有定界碑的鸭绿江东源,西源则无人问津,它只被看作东源的一个枝杈而已。 在光绪年间两次勘界特别是在丁亥勘界时(1887年),双方争论的主要焦点是图们江源和分水岭的位置[22],一旦分水岭确定了,那么就会有对应的鸭、图二江之源,但是直到谈判结束,双方都未能在分水岭上达成协议。丁亥勘界结束时,双方在图们江上游基本达成一致,朝方所主张的红土山水和中方所主张的石乙水相隔不远,距离十余里,而主要的分歧在分水岭上。朝方自始至终都坚持定界碑址(天池东南麓约4公里)为分水岭,强调这是穆克登定的“旧界”;而中方否认定界碑址是分水岭,理由是碑以东的黑石沟是松花江支流,而不是图们江发源地。于是,中方先主三池渊为分水岭(位于天池东南约50公里),后来退主小白山为分水岭(位于天池东南约30公里),同时要求以小白山和东边的石乙水(图们江支流)划界。尽管中方退了一步,但是朝方仍固守定界碑址为分水岭,谈判最后以失败告终。[23] 以上所述三处争议分水岭,包括定界碑址、小白山和三池渊,就是前面看到的《皇舆全览图》向东南延伸的大分水岭,分别有3条对应的鸭绿江支流。比如定界碑址对应西边的胭脂川(东源);小白山对应西边的小白水;三池渊对应西南边的鲤明水(又叫葡萄河)等。但是直到1887年丁亥勘界谈判结束,双方都无暇顾及鸭绿江。 到了1907年中日发生“间岛”(今延边地区)领土纷争以后,中方为了应对同日本的谈判,由东三省总督徐世昌于1908年派遣奉天候补知县刘建封前去踏勘,才获得了有关鸭绿江上游支流的详细的地理信息。刘建封的考察结果反映在《长白府区域详图》里,集中描述了长白山天池南坡及鸭绿江上游的支流状况。长白府(今长白朝鲜族自治县)也因此次踏勘于同年(1908年)完成建置。[24] 根据此次踏查结果,刘建封将鸭绿江上游的胭脂川命名为“大旱河”,指干沟部分,泉水流出以后称“暖江”,但他并不认为暖江(胭脂川)是鸭绿江正源,只是源流之一。他同时认为葡萄河(今鲤明水)也是鸭绿江源,只有当暖江和葡萄河汇合以后,才正式被称作鸭绿江。换言之,他认为鸭绿江有二源,一个是暖江(胭脂川),另一个是葡萄河(鲤明水)。更进一步,他提出中朝国界应以大浪河(位于石乙水以北)、三池渊和葡萄河(鲤明水)划界。[25]在这里,三池渊是光绪勘界时中方代表最初要求划界的地方,当时无暇顾及西边的鸭绿江,而刘建封做了补充,提出以三池渊和西边的鲤明水划界。三池渊、鲤明水线,实为中方拟划界线的最南线。 晚清中朝两国存在边界纷争,这为日本插手“间岛问题”[26]提供了口实。1907-1909年中日两国进行了长达两年的“间岛问题”谈判,日本在大量事实面前不得不承认中朝两国以图们江为界,中方则允许日本在图们江以北划出一个所谓“间岛”特殊区域,允许日本设立领事馆,并在四处开放地对朝鲜人行使领事裁判权。[27]在谈判的最后阶段,双方讨论有关图们江正源的问题,围绕图们江上游是以石乙水还是以红土水为界展开争论,同时注意到了天池东南麓的定界碑,最终签订的“间岛协约”(1909年)规定中朝两国以图们江为界,其江源地方自定界碑至石乙水为界。 “间岛协约”承认了定界碑址(位于天池东南麓)的合法性,它也是光绪勘界时朝方要求划界的地方,而石乙水是中方要求划界的地方,可见是中日双方讨价还价和妥协的产物。[28]但是“间岛协约”只规定图们江界而未规定鸭绿江界,同时对长白山也未做出任何规定,所以它并不是一个完整的边界条约,这一点以往被学界所忽视。之所以如此,这与日本利用朝鲜移民准备向长白山及鸭绿江以北地区渗透、扩张的阴谋有关。 其实,日本早已注意到朝鲜人不仅移居到图们江以北地区,还移居到鸭绿江以北地区,而朝鲜人将前者称之为“东间岛”(或“北间岛”),后者称之为“西间岛”。当时积极为日本的“间岛”扩张政策出谋划策的内藤湖南就指出,鸭、图二江以北地区均为“中间地带”,既不属于中国,也不属于朝鲜,否认清朝对这些地区的统治权[29],暴露出日本利用朝鲜移民向这些地区渗透、扩张的野心。 1907年日本在今天的延边龙井村设立“统监府派出所”以后,着手界定“间岛”势力范围,除了将图们江以北和二道松花江流域纳入“间岛”范围,称之为“东间岛”东部、西部以外,还利用朝鲜人的习惯称呼,保留了鸭绿江以北地区被称做“西间岛”,这暴露出日本利用朝鲜人创出的“间岛”地理名称,向鸭绿江以北地区渗透、扩张的侵略野心。[30]总之,“间岛协约”只规定图们江边界,而未规定长白山及鸭绿江边界,所以它不是完整的边界条约,只不过是日本利用朝鲜人谋取“间岛”(今延边)特殊利益的势力范围线。 小结 本文结合古地图和笔者的实地踏查,考证出康熙五十一年(1712年)穆克登确定的鸭绿江二源,一个是东源即今天的胭脂川,另一个是西源即今天的时令河。穆克登的登山路线是沿着时令河向上的南坡路线。他虽然立碑于水量更大,且与黑石沟(视为图们江源的“入地暗流”处)相对的鸭绿江东源,但是碍于朝鲜人的再三请求,在地图上西源也标注了“鸭绿江源”4个字。通过后世所见康熙《皇舆全览图》之《朝鲜图》和奎章阁收藏的《舆地图》中的《白山图》,可以印证长白山天池附近有两个鸭绿江源。朝鲜人的意图是以西源(时令河)为界,比起以东源(胭脂川)为界,会使领土稍变广。但是在后世勘界谈判时,人们只关注立有定界碑的东源,西源则无人问津,它只被看做东源的一个枝杈而已。 在光绪两次勘界谈判时,双方争论的主要焦点是图们江源和分水岭的位置,无暇顾及鸭绿江源。直到1908年东三省总督徐世昌派遣奉天候补知县刘建封前去踏勘,才搞清楚鸭绿江上游的水流状况。刘建封提出的三池渊、鲤明水线,实为中方拟划界线的最南线。 1909年签订的中日“间岛协约”,承认了位于天池东南麓的定界碑址的合法性,然而该约只规定图们江界未规定长白山及鸭绿江界,这里隐藏着日本利用朝鲜移民及所创出的“间岛”地理名称,向长白山及鸭绿江以北地区渗透、扩张的侵略野心。 [1] 穆克登定界以后,沿设于鸭绿江源和图们江源之间的土石堆、木栅是双方以线为界的最好例证。连接黑石沟和图们江源的土石堆、木栅,详见李花子:《明清时期中朝边界史研究》,知识产权出版社2011年版,第56-87页;李花子:《康熙年间长白山定界与图们江上流堆栅的走向》,中国朝鲜史研究会等编:《朝鲜·韩国历史研究》第十三辑,延边大学出版社2013年版,第175-212页;李花子:《黑石沟土石堆考》,《清史研究》,2014年第1期;《康熙年间中朝边界的标识物——长白山土堆群的新发现》,《朝鲜族研究2013》,民族出版社2014年版,第115-142页。 [2] 19世纪中期以后,朝鲜人移居图们江以北地区开垦土地定居下来,这是中朝两国围绕图们江边界产生纷争的重要原因。 [3] 有关黑石沟土石堆与图们江源的关系,详见李花子:《明清时期中朝边界史研究》,第56-87页;李花子:《康熙年间长白山定界与图们江上流堆栅的走向》,中国朝鲜史研究会等编:《朝鲜·韩国历史研究》第十三辑,延边大学出版社2013年版,第175-212页;李花子:《黑石沟土石堆考》,《清史研究》,2014年第1期;《康熙年间中朝边界的标识物——长白山土堆群的新发现》,《朝鲜族研究2013》,民族出版社2014年版,第115-142页。 [4] 有关穆克登定界与《皇舆全览图》的关系,详见张存武:《清代中韩边务问题探源》,台北《中央研究院近代史研究所集刊》第二期,1971年6月,第474-475页;杨昭全、孙玉梅:《中朝边界史》,吉林文史出版社1993年版,169-173页;李花子:《清朝与朝鲜关系史研究——以越境交涉为中心》,延边大学出版社2006年版,第93-95页等。 [5] 杜赫德著、葛剑雄译:《测绘中国地图纪事》有如下记载:“朝鲜地图是取自该国王宫内所藏地图,在两国边境上由传教士校正”(参见中国地理学会历史地理专业委员会编:《历史地理》第2辑,上海人民出版社1982年版,第212页)。另据杜赫德:“朝鲜王国的地理观察——采自雷孝思的记忆”记载,清廷派的鞑靼贵族(a tartar lord)从朝鲜带回了地图,此即朝鲜王宫内的地图(引自Du halde:《The general history of China》,London,1741,pp.381—384)。这个“鞑靼贵族”指康熙五十二年(1713年)出使朝鲜的正使阿齐图和副使乌喇总管穆克登(参见《同文匯考》補編卷九,“詔敕錄”,第26-27頁,首爾,國史編纂委員會1978年影印本)。另据《朝鲜王朝实录》记载,穆克登于康熙五十二年作为副使被派到朝鲜,并从朝鲜带走王宫收藏的“朝鲜全图”(参见《朝鮮肅宗實錄》卷五十四,肅宗三十九年閏五月丙辰、癸酉、六月丁丑,首爾,國史編纂委員會1957-1958年影印本)。 [6] 《白山圖》收入《輿地圖》中,首爾大學奎章閣收藏,收藏号:古4709-1。《白山图》系笔者命名,史料则称之为“山图”,韩国学者也有命名为“白头山定界碑图”的,如姜錫和:《조선후기 함경도와 북방영토의식》,首爾,經世苑2000年版,插图。 [7] 金指南的《北征錄》是穆克登定界时朝鲜首译金指南写的日记,由其后孙秘藏保管200多年,于1930年由朝鲜总督府“朝鲜史编修会”抄录和公布于世(参见金指南:《北征錄》,“金世穆序”,李相泰等譯:《조선시대 선비들의 백두산 답사기》序,首爾,慧眼1998年版,第6页)。 [8] 金指南:《北征錄》,東北亞歷史財團編:《白頭山定界碑資料集》6,2006年版,第101-102页。 [9] 穆克登的奏文被朝鲜人抄录下来,存于金指南的《北征录》和金鲁奎编的《大韩北舆要选》中。《大韩北舆要选》收录的穆克登的奏文如下:“本年(1712年)四月二十九日,离厚州江三十里,有朝鲜国王所遣接伴使朴权、咸镜道观察使李善溥来接。三十日渡江,骑朝鲜马,循其北鄙,行二百余里至惠山。朝鲜国王又遣户曹参议来排宴床,情念款恰,礼貌甚恭。此皆感皇上之恩,敬大国之使。从惠山起身,至剑川道沟,以朝鲜二使臣年老,率重驮,同副使一人,一路往茂山去。臣一路减行粮,约骑从,只带朝鲜微官数员,登白头山观池水,西为鸭绿,东为土门,遂于分水岭上立石为记。北流之水未知何向云,是为乌龙江也。循土门江而下,今方观察事完回京”(金魯奎:《大韓北輿要選》,收录于梁泰鎮:《韓國國境史研究》附錄,首爾,法經出版社1992年版,第343-344页)。此外,金指南的《北征錄》还记载:“余(指金指南)问于笔式(指清朝笔帖式苏尔禅)曰:‘奏本辞意果何如?’曰:‘令郎(指金庆门)皆已知之,而其概则长白山看审定界形止及伴使道臣来待护行,国王别遣户部官排宴款待事也’云”(金指南:《北征錄》,東北亞歷史財團編:《白頭山定界碑資料集》6,2006年版,第92页)。可见,这两份资料的内容完全相同。 [10] 参见《清季中日韩关系史料》第5卷,台北,中央研究院近代史研究所1972年版,第1961-1962页。 [11] 有关穆克登立的定界碑的位置,详见李花子:《康熙年间穆克登立碑位置再探》,《社会科学辑刊》2011年第6期,第188-196页。 [12] 穆克登立的定界碑在1931年“九一八”事变前遗失,据当时长白山旅行者证言,被日本驻朝鲜的国境守备队拿走,从此下落不明。参见篠田治策:《白頭山定界碑》,“自序”,東京,樂浪書院1938年版,第1-2页。 [13] 张凤台:《长白汇征录》,李澍田主编:《长白丛书》初集,吉林文史出版社1987年版,第55页;刘建封:《长白山江岗志略》,李澍田主编:《长白丛书》初集,吉林文史出版社1987年版,第360、365页。 [14] 胭脂峰位于黑石沟上游青峰岭的东边,黑石沟穿过青峰岭和胭脂峰中间。 [15] 洪世泰:《白頭山記》,東北亞歷史財團編:《白頭山定界碑資料集》6,2006年版,第136-138页。 [16] 洪世泰:《白頭山記》,東北亞歷史財團編:《白頭山定界碑資料集》6,2006年版,第137页。 [17] 洪世泰:《白頭山記》,東北亞歷史財團編:《白頭山定界碑資料集》6,2006年版,第137页。 [18] 洪世泰:《白頭山記》,東北亞歷史財團編:《白頭山定界碑資料集》6,2006年版,第137页。 [19] 金指南:《北征錄》,東北亞歷史財團編:《白頭山定界碑資料集》6,第101-102页。 [20] 金指南:《北征錄》,東北亞歷史財團編:《白頭山定界碑資料集》6,第101-102页。 [21] 齐召南:《水道提纲》卷二,“盛京诸水鸭绿江”,《景印文渊阁四库全书》,史部十一,地理类四,台湾商务印书馆1986年影印本,第583-17页。 [22] 在光绪乙酉(1885年)勘界时,起初双方争论的是,穆克登碑文中的“东为土门”是否指豆满江即今天的图们江,中方主张土门、豆满是一江,朝方认为是二江,即认为碑文中的“东为土门”(实指黑石沟)指松花江上流,否认以豆满江(图们江)为界。但是经过此次勘查,朝方代表李重夏发现了黑石沟的土石堆与图们江源(红土山水)相连的遗迹,认识到了碑文中的“东为土门”就是指豆满江,于是在丁亥(1887年)勘界时,朝方承认了土门、豆满是一江,即承认以今天的图们江为界。 [23] 有关光绪乙酉(1885年)、丁亥(1887年)勘界,详见张存武:《清代中韩边务问题探源》,台北《中央研究院近代史研究所集刊》第二期,第463-473页;杨照全、孙玉梅:《中朝边界史》,第253-368页;李花子:《明清时期中朝边界史研究》,第87-104页;李花子:《1885年、1887年中朝勘界的重新认识》,《社会科学辑刊》2015年第1期,第111-120页等。 [24] 张凤台:《长白汇征录》,李澍田主编:《长白丛书》初集,第55页;刘建封:《长白山江岗志略》,李澍田主编:《长白丛书》初集,第360、365页。 [25] 张凤台:《长白汇征录》,李澍田主编:《长白丛书》初集,第55页;刘建封:《长白山江冈志略》,李澍田主编:《长白丛书》初集,第307、360-365页;李廷玉等撰:《长白设治兼勘分奉吉界线书》,李澍田主编:《长白丛书》初集,吉林文史出版社1987年版,第454页。 [26] 1907-1909年进行的中日“间岛问题”谈判,主要包括两方面,一是“间岛”领土归属问题,二是“间岛”朝鲜人裁判管辖权问题。 [27] 有关中日“间岛问题”的谈判,详见杨昭全、孙玉梅:《中朝边界史》,第446-526页;姜龙范:《近代中朝日三国对间岛朝鲜人的政策研究》,黑龙江朝鲜民族出版社2000年版,第91-163页;李花子:《1905-1909年日本调查“间岛”归属问题的内幕》,《近代史研究》2015年第2期,第35-52页;李花子:《中日“间岛问题”和“东三省五案”的谈判详析》,《史学集刊》2016年第5期,第49-64页等。 [28] 有关中日“间岛问题”谈判时,双方围绕红土水和石乙水的争论,详见李花子:《中日“间岛问题”和“东三省五案”的谈判详析》,《史学集刊》2016年第5期,第61页。 [29] 参见内藤湖南提交给参谋本部的第一部《间岛问题调查书》(内藤湖南:《間島問題調査書》,1906年,《間島ノ版図ニ関シ清韓両国紛議一件》附属書,内藤虎次郎嘱託及調査報告,レファレンスコード: B03041212500,REEL No.1-0364/0140)。 [30] 参见李花子:《试析1907-1909年日本界定的“间岛”地理范围》,《近代史研究》2017年3期,第152页。 (责任编辑:admin) |