|

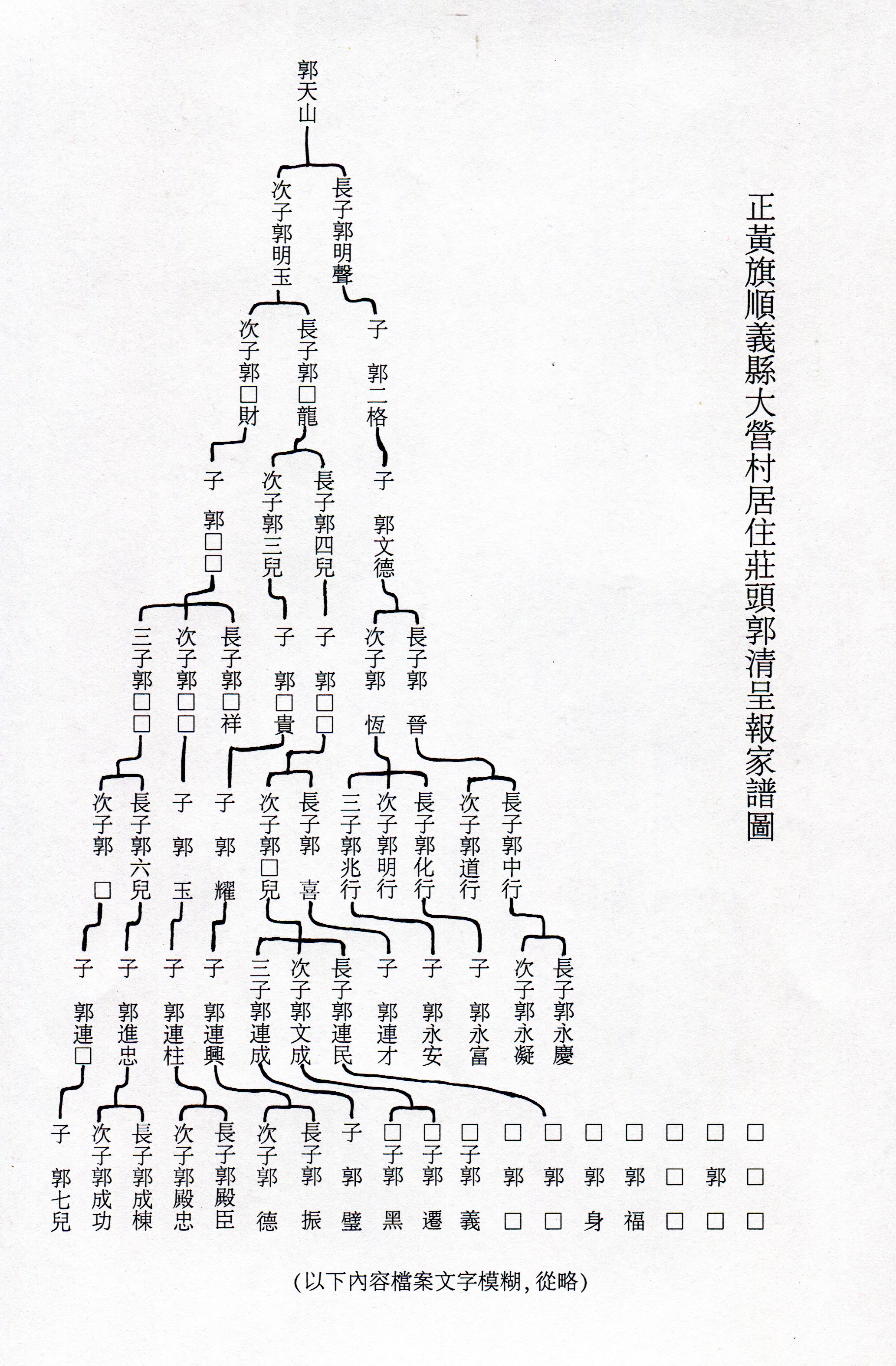

摘要:為了加強八旗人丁的控制,清王朝建立了三年一比丁的嚴格人口登記制度,有關人口及其家屬的出生、死亡、婚姻以及家族與家庭組織等各方面情況,均要詳細記載。該制度一直執行到清末,成為研究旗人群體不可多得的資料。本文以畿輔地區內務府莊園人群為例,對清代戶口冊進行考察,探討不同旗人群體所錄戶口冊的差異及其原因。同時,本文還對戶口冊兩種形式“人丁冊”和“家譜”進行了討論,指出此類家譜屬於官修家譜,有嚴格的官方編撰程序和編撰目的,以備朝廷遴選家族成員,從而世襲官職,與民間私修家譜敬宗收族的用途存在本質差別,官修家譜是介於人丁冊與私修家譜之間的重要人口記錄形式。 關鍵字:戶口冊 人丁冊 家譜 內務府 老圈莊頭 投充莊頭 為了加強八旗人丁的控制,清王朝建立了三年一比丁的嚴格人口登記制度。比丁之時,有關人口及其家屬的出生、死亡、婚姻以及家族與家庭組織等各方面情況,均要詳細記載。這些帶有連續性的戶口冊,成為當前研究歷史人口行為不可多得的資料。 需要注意的是,戶口冊的制定,除了便於官方掌控旗人人口之外,還有朝廷遴選家族成員,以備世襲選官之用,帶有強烈的官方性質。與此無關的人員、信息,便容易被忽略,不載入檔冊。因此,雖然同為戶口冊,不同旗人群體,因側重不一,所載內容和形式存在一定差別。研究者在對戶口冊進行分析利用時,如果不加甄別的加以利用,就會出現歧誤,對研究結論產生影響。 本文主要討論如下兩個問題: 1、以畿輔地區內務府皇莊人群為例,探討清代戶口冊中不同旗人群體的不同編寫特點及其產生這些特點的原因。畿輔地區內務府皇莊主要分“老圈莊”與“投充莊”兩類,生活在這兩類莊園下的人群,雖然都屬於內務府,但在行政體制上卻存在很多差別。老圈戶口冊的記錄統一、規範,相比而言,投充冊則較為隨意、鬆散,甚至有些混亂。仔細考察之後可以發現,兩類人群不同的身份、地位,直接導致了兩種戶口冊的不同編寫特點。 2、戶口冊分“人丁冊”和“家譜”兩種,此類家譜屬於官修家譜,有嚴格的官方編撰程序和編撰目的,與民間私修家譜敬宗收族的用途存在本質差別。“人丁冊”、“官修家譜”、“私修家譜”,三類人口冊籍從書寫形式、記載內容,到所涵蓋的家族人員,均有很多的不同。爲什麽會出現此情況?這是個很有意思的問題。筆者選用多部人丁冊和家譜,對看似冗長、單一的人口信息進行對比、分析,從而探討隱匿在戶口冊背後的問題。[1] 一、內務府皇莊:老圈莊與投充莊 1644年,清軍進入山海關,除屯兵京城外,清廷在畿輔地區,也就是相當于今天的北京、天津、河北等地區,設置了衆多八旗駐防,形成層層環繞京師的完整的軍事戍防體系。爲了滿足皇室、王公與八旗人丁的生活需要,自順治初年始,清廷便在近京五百里大規模圈佔民人土地(民地),設立莊園,“以近畿五百里內之地給八旗,曰旗圈”[2],這就是民間俗稱的“跑馬占圈”。 “跑馬占圈”是一個複雜的過程,從順治入關到康熙初年,持續了數十年之久,僅大規模的圈地就有三次[3]。除了圈占土地之外,還有大量民人(以漢人爲主)投充旗下,進入八旗組織。不少投充人帶著土地歸順,這批土地又被稱爲“投充地”。 圈充[4]土地的範圍涵蓋了77個州縣衛,東起山海關,西至太行山,北自長城,南抵順德府,號稱“直省九府,除廣平、大名二府,遠處京南,均有旗莊坐落,共計七十七州縣,廣袤二千餘裏”,直隸地區布滿旗地官莊。[5]順天府的部分州縣,圈占率甚至達到了100%,總體而言,順天府80%以上的土地變爲旗地,民地所剩無幾。[6] 被圈充的土地,由清廷撥給皇室、八旗貴族和八旗官兵,形成不同的“莊園”、“旗地”。 這些莊、園種類繁雜、數量甚多,不同莊、園之間,有著嚴格的界定和區分。“莊”,滿語為“拖克索”(tokso),早在入關前的努爾哈赤時期,就是後金國的一種生產單位,大體上可分為皇莊、王莊、八旗官莊等。莊用壯丁(莊奴)從事生產,并以其中一名經濟條件較好、有管理能力的壯丁充任“莊頭”,管理莊務。入關後,這種編莊方式在京畿、東北以及關內的各個旗地上,繼續沿用了數百年,形式內容上雖多有變化,但其制度一直保持到清末。 專門服務于皇家的莊,常常被統稱為“皇莊”,由內務府管理。畿輔地區的皇莊,分“老圈莊”和“投充莊”兩種。“老圈莊”,是指由最早“從龍入關”的包衣莊頭所管理的莊。清軍入關,大量莊頭和壯丁隨同入關,這種做法一直持續到順治四年、五年(1647、1648)甚至更晚的時間仍未止息。在這些人中,有些是其主人已經先隨清軍入關,而他的包衣、僕人事後陸續前往,與其主人合居;也有一些,是包衣跟隨主人先行,然後他的家人又被派入關內與他會合。尤為有趣的,是這些人前來北京之時,還趕著自己的全部牲畜。可知儘管經過了大規模的戰爭、動盪與遷徙,但奴僕、屬人各歸各主的狀況仍然如故,原來歸屬皇室、貝勒和大臣的諸多“拖克索”應該也不例外,不僅他們本人,就是他們的動產,也仍然是各歸各自的系統。 專為皇室耕種田莊的莊頭、壯丁等人,被劃歸內務府,由其下七司三院[7]中的會計司負責管理。這就是在官方文獻中被稱為“自盛京隨從來京圈地充當莊頭者”亦即“老圈莊頭”的那部分人,他們特定的身份是“盛京隨來陳壯丁”,也稱為“東來人”,這是官方對他們的明確認定[8]。 “投充莊”,指由投充人管理的莊。清初民人投充之後,尤其是帶地投充者,往往會被委任為莊頭,以管理投充之地。因此,除了原有的“盛京隨從來京圈地充當莊頭者”,即“老圈莊頭”之外,還有了“國初帶地投充莊頭”,即投充莊頭。 對於投充莊,入關初年,清廷未專設管理機構,由各漢軍佐領向這批莊頭徵收錢糧草束。康熙三年(1664)改由三旗官員掌管,這裏說的三旗,指掌管皇族事務的內務府所屬的内三旗。康熙十六年(1677),三旗經管錢糧官員從屬於內務府會計司。雍正元年(公元1723年),正式成立管理三旗銀兩莊頭處,具體負責投充莊相關事務。 有清一代,畿輔地區旗人莊園的數量一直有所變化。據《畿輔通志》記載,順治初年,畿輔皇莊332座。乾隆《會典》爲322座,嘉慶《會典》爲539座,光緒《會典》爲373座。至清末,就中國第一歷史檔案館存留下了的會計司戶口冊來看,僅一个年份就錄載了京畿的288個皇莊莊頭(詳見下文)。這僅僅是會計司所屬老圈莊的數量,此外還有為數眾多的投充莊,以及種類複雜的官莊、王莊、八旗兵丁莊園。可見,總體而言,無論是在大規模圈充民地的清初,還是二百多年後的清末,莊園群體一直是圍繞在京城附近、數量龐大、不容忽視的人群。 “老圈莊”、“投充莊”以及“老圈莊頭”、“投充莊頭”,是學界研究清代莊園旗地時,常常被提到的名稱。但在具體論述中,研究者卻往往忽略二者(“老圈”與“投充”)的區別,將它們混為一談。實際上,“老圈”與“投充”完全不一樣,前者的主體人群來源於關外,後者則是畿輔本地人,兩類皇莊在耕作方式、耕作品種、納稅方式、從屬機構、管理體制等方面有很大的不同,生活在兩類皇莊底下的莊頭、壯丁及其家人在人群構成、身份地位、生活習慣以及各種具體行政措施上也有著根本性的差異。[9] 清廷編撰戶口冊是為了管理八旗人丁,莊頭戶口冊也不例外,“清代的皇莊,能夠較長時期並穩定地存在發展,是由於有一套比較完整的經營管理方法……對莊頭的身份地位,頂補、革退等,都有一些具體的規定,並建立丁檔、家譜制度,以作為查考的依據”[10]。旗內不同的人群,清廷對他們的要求不一,所採用的管理政策也各有不一,需要收集的人口信息自然也就不同。記載旗人人口信息的戶口冊,由此成為研究清代旗人人口問題不可多得的原始材料;同時,也頗能體現不同人群之間的差異,為後人研究八旗組織內不同類型的群體,提供了一條路徑。 二、畿輔地區內務府莊頭戶口冊概況 本文所用戶口冊全部藏于中國第一歷史檔案館,但需要說明的是,2008年,中國第一歷史檔案館開始全面實行檔案查閱電子化政策。這是一個有利於保護檔案的舉措,然而,在電子化的過程中,讀者無法查閱部份檔案,筆者所需要的戶口冊正在其中。幸運的是,20世紀80年代,臺灣中央研究院從中國第一歷史檔案館購買了此批戶口冊,於是我們準備捨近求遠,希望能從臺灣獲取資料。感謝恩師定宜莊先生,定先生於2010年赴臺灣講學期間,從這批檔冊中挑选并複製了219份投充人戶口冊,這對本項研究工作起到了決定性的推動作用。同時,臺灣中研院賴惠敏先生也為此次複製檔案提供了很多幫助,並將自己早年抄錄的地畝冊無償贈送給我們。對二位先生的幫助,筆者在此特表感謝。 經過多年整理,中國第一歷史檔案館終於在2013年,將這批檔案製作成膠片,公開供應讀者查閱,筆者得以通覽戶口冊。本文關於老圈莊頭、投充莊頭戶口冊的論述與分析,以第一歷史檔案館此次公佈的膠片資料為主。 (一)老圈莊頭戶口冊 中國第一歷史檔案館所藏戶口冊數量巨大,部份檔冊散佚錯亂,筆者暫時無法一一釐清所有戶口冊。爲了讓讀者初步了解清末老圈莊園的一些情況,下文選用了兩套帶有總目性質的檔冊,其內容記載了莊頭個人姓名、莊園類別、數量、所在地區等信息,沒有涉及家庭成員。此類檔案現存數量較少,這兩套檔冊算是為數不多的相對完整的冊籍,但也有一定缺失,尤其是第一份,缺少諸多地區的數據。筆者希望通過梳理這些不夠全面的信息,讓讀者對清末老圈莊園在畿輔地區的分佈及其數量等狀況有一個概略性的認知。 表1:老圈莊頭比丁清冊

注:此表根據中國第一歷史檔案館所藏戶口冊(會計司·人事417-420冊)製作 第一套檔冊中包涵了遵化州、玉田縣等12個地區。我們知道清代的畿輔地區,即順天府地區,在乾隆之後共領五州十九縣,即通州、薊州、涿州、霸州、昌平五州,大興、宛平、良鄉、房山、東安、固安、永清、保定、大城、文安、武清、清河、寶坻、寧河、三河、平谷、順義、密雲、懷柔十九縣,又混稱為順天府二十四州縣,清代內務府莊園人群大量分佈在此二十四州縣中。而第一份檔冊所載地區僅有12個州縣,缺失一半,各類莊園數量共計127個。按常理推斷,如果記載全面,莊園數目應多於此。 再來看看第二份檔冊,此份檔冊未記錄編撰時間: 表2:某年老圈莊頭比丁清冊

注:此表根據中國第一歷史檔案館所藏戶口冊(會計司·人事771冊)製作 表2所涉州縣也僅是順天府的一部份地區,但較之表1,地域擴展不少,更能說明問題。288個莊頭,雖然不是畿輔地區的全部數目,但其數量也已不可小覷。對於莊頭的戶下規模,清廷沒有制度上的規定,不同家族人數不一。人數較多的,如清末居住在順義北河村的頭等莊頭于池,其族人有167口[11];順義下坡屯村四等莊頭商長鎖,光緒二十七年(1901)人丁冊記載族人149口[12]。人數較少的,如順義溝北村四等莊頭于長融,宣統二年(1910)丁冊載有族人22口[13]。目前,我們所收集到的老圈莊頭戶口冊人丁數已超過3萬人。這只是皇莊中的一部份老圈莊園人丁數量,此外,還有大量我們尚未統計的老圈莊園以及投充莊園、王公貴族、八旗官兵莊園,清末畿輔莊園人丁之盛、分佈之廣可見一斑。 表1、表2 中提到了頭等莊、二等莊等名稱,指的是莊園的等級。自康熙初年始,皇莊就按等第劃分為頭等、二等、三等、四等、半分五種等級[14],每個等級所擁有的土地、壯丁數量不一,繳納錢糧自然也有差別,其中頭等莊頭納糧最多,此下按照級別,依次遞減。此外,上表中的“其他莊頭”,指的是止差莊頭、告退莊頭、撤地莊頭、稻米莊頭、豆糧莊頭等名稱,他們各有所指,隸屬會計司下。因不是本文重點,具體含義,在此不做詳細描述。 按照三年一比丁的制度,每戶莊頭理論上應該有數量龐大的戶口冊,但實際所留存的戶口冊有限。以順義縣為例,將筆者搜集的戶口冊歸總如下: 表3:順義地區老圈莊頭戶口冊

注:此表根據中國第一歷史檔案館所藏戶口冊製作 順義縣20個莊頭,59份戶口冊。編撰時間最早的同治七年(1868),13份;而下光緒二十七年(1901):9份;光緒三十年(1904):14份;光緒三十三年(1907):9份;宣統二年(1910):13份;無朝年:1份。雖然,中間缺了很多年份的冊子,但現有的5個年份,與三年一比丁的規則完全吻合。此外,13份宣統二年戶口冊的保存,說明這項制度一直嚴格的執行到清亡。 (二)投充莊頭戶口冊 投充莊頭戶口冊藏于第一歷史檔案館內務府莊頭處人事類項目下,這批戶口冊相當完備,從同治元年(公元1862年)到宣統二年(公元1910年),48年間,鑲黃旗、正黃旗二旗,每三年一次的投充莊頭人口統計全部齊備;正白旗投充莊頭戶口冊缺少同治元年(公元1862年)、四年(公元1865年)、七年(公元1868年),三年的檔案,從同治十年(公元1871年)到宣統二年(公元1910年)的人口統計全部齊備。筆者以同治十年的情況為例,對清末投充莊頭數量做一個概要性介紹: 附表4:同治十年(1871)畿辅地区投充庄头數量

注:此表根据中国第一历史档案馆所藏户口册制作 與老圈莊頭不同,投充莊頭雖然也存在等級分類[15],但在名稱上卻沒有一等莊頭、二等莊頭,或半分莊頭之稱。因而,無法簡單的從稱號上,判斷投充莊的大小。 筆者仍以順義為例,考察同治元年(公元1862年)至宣統二年(公元1910年)期間,每一位莊頭所有戶口冊的情況。 表5:順義地區投充莊頭戶口冊

注:此表根据中国第一历史档案馆所藏户口册制作 其中,張家莊張姓莊頭,共31份戶口冊;大營村革退莊頭李永春,一個人就有31份戶口冊,貫穿李永春從45歲到90余歲間的每一次人口清查,一次不缺;再如同在大營村的郭姓莊頭,共56份戶口冊。這些家族戶口冊的時間段,均跨越了同治元年(公元1862年)至宣統二年(公元1910年),近五十年的時間。諸如此類較為完整的個案為數甚多,為分析清末旗人家族人口問題,提供了頗為難得的史料。 三、老圈莊头户口册與投充莊头户口册的差異 前文提到,老圈莊與投充莊完全不同,老圈莊人群與投充莊人群也是兩個存在很大差異的群體,以往學者對“老圈”與“投充”差異的忽略,造成了研究中的諸多誤區。本部分即以戶口冊為切入點,就二者的不同做一粗淺探析。 進入正文之前,有必要說明一下,上文已提到,從記錄形式來看,目前收集到的莊頭戶口冊有兩種:第一種,以家族世系的形式一代一代記錄,檔案冊籍名稱有“人丁檔冊”、“比丁清冊”、“莊頭丁檔”等,為便於行文,暫且統稱為“人丁冊”;第二種,以家譜圖的形式出現,檔案名稱為“家譜”,“人丁冊”與“家譜”共同構成了旗人的戶口冊。 官方同時編寫“人丁冊”與“家譜”的做法,通行于整個旗人群體。奇怪的是,筆者多年搜集莊頭戶口冊,卻從未親見老圈莊頭官修家譜(詳見下文)。因此,下文以老圈莊頭人丁冊、投充莊頭人丁冊、投充莊頭家譜三類戶口冊為討論主體。 (一)檔案編號 1、老圈莊頭人丁冊編號 如光緒二十七年(1901)編撰的順義縣下坡屯商家人丁冊[16]: 編號 556 會計司 類 人事 項 名稱 四等莊頭商長鎖丁冊檔 朝年 光緒廿七年 2、投充莊頭戶口冊編號 (1)人丁冊,如同治十年(1871)編撰的管理三旗銀兩莊頭處正黃旗莊頭丁檔[17]: 編號 戶1628 人事 類 7586 項 名稱 管理三旗銀兩莊頭處正黃旗男女丁檔 朝年 同治十年 (2)家譜,如同治元年(1862)編撰的管理三旗銀兩莊頭處鑲黃旗莊頭家譜[18]: 編號 1029 莊頭處 類 人事 項 名稱 管理三旗銀兩莊頭處鑲黃旗莊頭家譜 朝年 同治元年 老圈莊頭編號中有“會計司類”、“人事項”字樣,說明老圈莊頭戶口冊屬於會計司下的人事項; 投充莊頭編號中有“人事類”、“莊頭處類”、“管理三旗銀兩莊頭處”,說明隸屬於管理三旗銀兩莊頭處(簡稱“莊頭處”)。我們特就此編號,向一檔館張莉先生進行了諮詢,得到的答復是,此類檔案屬於“內務府堂清冊”,收入這類冊子的相關人、物,均歸內務府直接管理,不屬於七司三院的任何一個部門。[19] 老圈莊頭屬會計司管理;投充莊頭歸管理三旗銀兩莊頭處,直接受內務府管轄,這是兩種戶口冊編號所體現出的最大區別。 (二)戶口冊封皮 1、老圈莊頭人丁冊封皮 戶口冊既有一個莊頭一冊的單冊裝,也有好幾個莊頭合而成冊的情況。在我們收集的戶口冊中,單冊只有老圈莊頭人丁冊有。其封皮如下,順義縣下坡屯村商家[20]: 光緒二十七年 丁冊檔 商長鎖 此外,老圈莊頭人丁冊還有幾個莊頭家族合而成冊的情況。老圈莊頭人丁冊[21]: ×××年員外郎文 比丁清冊 順義縣 懷柔縣 密雲縣 2、投充莊頭戶口冊封皮 相對而言,投充莊頭人丁冊、家譜則全是幾個家族合而成冊的,沒有單冊冊籍。 (1)人丁冊,如同治十年(1871)編撰的管理三旗銀兩莊頭處正黃旗莊頭丁檔[22]: 同治十年管理三旗銀兩莊頭處正黃旗莊頭丁檔 (2)家譜,如同治元年(1862)編撰的管理三旗銀兩莊頭處鑲黃旗莊頭家譜[23]: 同治元年管理三旗銀兩莊頭處鑲黃旗莊頭家譜 撇開由於或單冊或合裝所產生的不同外,投充莊頭戶口冊(人丁冊、家譜)明確標注了“管理三旗銀兩莊頭處”,這是莊頭的管理機構,同時還注明了莊頭所在旗分;老圈莊頭人丁冊封皮,卻沒有類似內容。 (三)戶口冊開頭 1、老圈莊頭人丁冊開頭 老圈莊頭人丁冊在檔冊開頭包涵:莊頭所在旗分、所在管領及名稱、居住地點、等級、姓名、屬相、年齡。[24] 如順義縣下坡屯村商家: 正黃旗四家恩良管領下順義縣下坡屯村居住[25] 四等莊頭商長鎖 馬年 八十歲 2、投充莊頭戶口冊開頭 (1)人丁冊:居住地點、姓名、年齡。 如順義縣大營村郭家: 順義縣大營村居住莊頭 郭清 年三十六歲[26] (2)家譜:莊頭所在旗分、居住地點、姓名。 仍以順義縣大營村郭家為例: 正黃旗順義縣大營村居住莊頭郭清呈報家譜圖[27] 信息最全面的是老圈莊頭人丁冊,投充莊頭的記錄稍略。此外,幾種戶口冊中,唯有投充莊頭人丁冊未注明莊頭所在“旗分”。之所以提出此點,是因為可與上文對戶口冊封皮的分析相結合。投充莊頭人丁冊的管理機構和旗分都在封皮處標注,具體到每一個莊頭時,就不再出現。但老圈莊頭不一樣,無論是單冊還是合裝,每一個戶口冊開頭一定非常明確地注明信息。因此,對於投充莊頭人丁冊來說,一旦缺少封皮,將無法判斷其所屬旗分。反過來說,即便檔案封皮遺失,只要莊頭人丁冊開頭不標注旗分,就有可能屬於投充莊頭冊。 (四)戶口冊內容 身份所屬是老圈莊頭與投充莊頭根本區別所在,這直接導致了他們社會生活中的諸多差異。有趣的是,這些差異在戶口冊的所載內容上也有充分體現。 1、老圈莊頭人丁冊 以光緒二十七年(1901)編撰的順義縣下坡屯村商家人丁冊為例,因內容過長,此處為節錄,全文參見附錄一。 正黃旗四家恩良管領下順義縣下坡屯村居住[28] 四等莊頭商長鎖 馬年 八十歲 曾祖德生故 祖花子故 父金山故 妻李氏故 龍年 八十二歲 長子婦許氏 狗年 六十四歲 長子文會 鼠年 十四歲 莊頭次子大全 狗年 五十二歲 妻吳氏 雞年 二十九歲 長子文祥 羊年 十九歲 次子文成 馬年 八歲 莊頭之三子大伯 豬年 三十九歲 妻吳氏 牛年 三十七歲 長子劉四兒 狗年十六歲 即文萃 次子如兒 蛇年 九歲 (節錄) 2、投充莊頭戶口冊 (1)人丁冊 以光緒九年編撰順義縣大營村正黃旗莊頭郭清為例,該人丁冊全文錄入,無刪節。 順義縣大營村居住莊頭 郭清 年三十歲[29] 長子 郭順興 年十五歲 次子 郭金柱 年六歲 祖 郭祥 年七十八歲 長子 郭治元 年四十五歲 革退 次子 郭治榮 年四十歲 子 吉祥保 年十七歲 三子 郭治華 年三十九歲 郭福臨 年七十八歲 皂兒之子 郭相 年七十五歲 福成之子 郭中 年七十五歲 福春之子 郭振 年七十二歲 連興長子 郭德 年六十九歲 連興次子 郭榮 年六十二歲 成棟之子 郭成功 年七十二歲 進忠之子 郭永安 年七十三歲 兆行之子 郭永富 年七十三歲 化行之子 郭瑞 年七十三歲 永□之子 郭玉 年六十九歲 永□次子 郭福 年七十二歲 連才之子 郭身 年七十六歲 連民長子 郭童 年七十二歲 連民次子 郭遷 年七十四歲 大威長子 郭黑 年六十九歲 大威次子 郭連成 年七十三歲 □兒之子 子郭慶 年六十四歲 郭殿臣 年七十七歲 連柱長子 郭殿忠 年七十一歲 連柱次子 郭七兒 年六十一歲 連良之子 曾祖郭永慶 故 祖郭祥 存 父郭志元 存 (2)家譜 仍以順義縣大營村莊頭郭清[30]為例: 圖1:正黃旗順義縣大營村投充莊頭郭清家譜(錄文)[31]  (五)老圈莊头户口册與投充莊头户口册的差異 1、“某某管領下”與“並無佐領、管領兼管” 上文已談到,老圈莊頭戶口冊註明“會計司”,投充莊頭戶口冊則標註“管理三旗銀兩莊頭處”(簡稱“莊頭處”)。說明二者隸屬機構不同,前者歸七司三院中的會計司管理;後者屬於莊頭處,直接受內務府管轄。 進一步而言,老圈莊頭戶口冊標註“某某管領下”,更為明確的說明了他們的身份:會計司屬下的管領人口,而投充莊頭的身份標註的卻很模糊。 管領是八旗制度中的機構與職官名。八旗制度中有外八旗與內務府三旗之分,內三旗屬下又有“佐領”與“管領”之分,管領唯設於內三旗而外八旗不設。佐領、管領下人丁的職能分工,有著十分嚴格的區別。晚清內務府漢軍旗人福格,曾對佐領、管領有一個簡明扼要的介紹: 其管領下人,是我朝發祥之初家臣;佐領下人,是當時所置兵弁……鼎業日盛,滿洲、蒙古等部落歸服漸多。于天命元年前二載,遂增設外八旗佐領。而內務府佐領下人,亦與管領下人同為家臣,惟內廷供奉親近差事,仍專用管領下人也。[32] 會計司老圈莊頭當屬管領下人丁無疑。內務府其他諸司人丁,包括盛京內務府廣儲司屬下的專業莊,雖然也稱為莊頭與壯丁,卻一概歸屬於佐領,唯獨會計司屬下這部分莊頭和壯丁,歸屬管領。需要注意的是,清中期之前,內務府三旗佐領下與管領下人丁的身份地位判然有別,佐領下人丁身份高於管領下人丁,管領下官員不准補授佐領下官缺,[33]二者甚至相互通婚也不允許。也就是說,老圈莊頭與其他諸司莊頭相比,身份地位更為低下。 老圈莊頭標注“某某管領下”,不難解釋,讓人疑惑的是為何投充莊頭戶口冊沒有任何類似標註呢?在以往的研究中,對從屬於內務府的正身旗人的身份認定,一般來說不是佐領,就是管領。而身份認定,對於戶口冊又尤為重要,為什麼投充莊頭會沒有此項?是收集的文獻不夠多,所載信息有缺失?還是另有他因呢? 投充莊頭所屬的管理三旗銀兩莊頭處主要由漢人組成,雖然從原則上說,他們投充旗下便成為旗人,應有所歸屬,但實際並非如此。[34]上文提到,投充莊頭最初歸各漢軍佐領管理,併入會計司,而後另設管理三旗銀兩莊頭處加以管理,但其歸屬若何,在清朝中期以前的官書中未見明確記載。幸運的是,中後期的檔案給予筆者很大提示,嘉慶朝文獻稱: 查本處(筆者注:管理三旗銀兩莊頭處)所屬莊頭、投充等雖編為三旗,並無佐領、管領兼管。[35] 這是一條讓人茅舍頓開的史料,沿著這一思路,筆者從檔案入手,尋找蛛絲馬跡。檔案中確也有這樣的實例可以佐證。如嘉慶元年(1796),莊頭處呈稿,因故查管理三旗銀兩莊頭處下諸位莊頭弟子的身份,“本處所屬莊頭、投充等,雖編為三旗,並無佐領、管領兼管”。[36]又嘉慶十三年(1808),順天府因事欲查詢直隸莊頭趙某是否帶地投充八旗戶下莊頭時,該管衙門的答復是:“查現當投充趙連茹之祖趙邦秋,原系投充本處當差之人,不在佐領、管領之下”。[37]由此可知,隸屬於管理三旗銀兩莊頭處的投充旗人,並不在佐領、管領之下,這正是戶口冊無此類記載的真正原因。 事實上,入關後內務府建立的莊、園人戶中,很多都與管理三旗銀兩莊頭處屬下的莊頭、壯丁相類似: 嘉慶二年坐辦堂郎中兼驍騎參領佐領董楷呈准各司比丁章程內開,都虞司、掌儀司、營造司所屬牲丁、園頭、煤、炭、炸軍各丁,與莊頭又覺有間,向無佐領、管領兼攝,在檔者為旗,不在檔者為民。[38] 最後一句“向無佐領、管領兼攝,在檔者為旗,不在檔者為民”,道出了諸如投充莊頭一類群體的模糊身份。在旗還是在民,佐領還是管領,身份界定若何,這一點在清代社會中何其重要,直接決定了某個人群方方面面的行為。這種身份的差異,正是投充莊頭與老圈莊頭所有差別的根本所在。反映到戶口冊上,是否標註“管領”,就成了區分老圈莊頭冊與投充莊頭冊的決定性標誌。 2、人丁冊 老圈莊頭、投充莊頭的人丁冊,雖然都以世系來記錄,但仔細辨讀,可發現二者存在很多差異: (1)老圈人丁冊的記錄形式,較為統一、規範,先列出三代祖輩,而後莊頭妻、子、孫等情況,最後是兄弟、叔伯等其他家族人員的人口情況,以及這些親屬與莊頭的關係,記載詳細而清晰。 如順義下坡屯商家,不僅記錄了自己本支,即祖上三代、妻子、三個兒子及孫子的情況外,又收入了莊頭的侄兒、族侄、族弟、族叔、族堂祖以及他們家屬的詳細情況。有趣的是,還專門單列了弟婦、族弟婦、族嬸及其家人(參加附錄一)。憑藉這樣的戶口冊,幾乎可以掌握整個家族人丁的人口信息。 相對而言,投充人丁冊簡略很多,且較為混亂,尤其未說明每個人丁與莊頭的關係。如上文例舉的大營村郭清戶口冊,共涉及到29人,每人與莊頭的關係,大多沒有說明,只能非常粗略的依據行輩字來推斷。有的戶口冊,甚至大量出現其他姓氏。如順義縣大營村居住革退莊頭李永春,在他23份戶口冊中,無一例外的出現了孔姓人名(參見附錄二)。至於李、孔二家是何關係,單從戶口冊內容,完全無法推知,讓查閱檔冊的人一頭霧水,很為頭疼。 類似情況,在其他投充人丁冊中經常發現,冊子記錄詳略不一,內容不一。較之老圈人丁冊的嚴謹,投充人丁冊的記錄似乎更為隨意、鬆散。 (2)會計司莊頭冊記載了更多的女性信息。 會計司莊頭冊中,幾乎所有嫁入的女性都記錄在案。她們的信息同男人一樣:姓氏(男人有名字)、屬相、年齡、是否已故,一一俱在。 投充莊頭人丁冊中,基本沒有女性信息。極少數冊子,如附錄二大營村李永春冊,雖然有女性出現,但無頭無尾,根本判斷不出她們與莊頭的確切關係,而且,李永春冊子也僅此1冊記錄了女性。再如大營村莊頭吳趙氏,作為女性,她雖擁有14份戶口冊,但每份冊子都僅記錄她是“文明之妻”,至於屬相、年齡等信息,一概沒有。 (3)會計司莊頭冊對人丁的個人信息稍多。 老圈莊頭冊記載了每一個人的姓名、年齡、屬相、是否已故,投充莊頭只錄姓名、年齡、是否已故,沒有屬相。 3、家譜 上文刊出的大營村郭清家譜,雖然字跡模糊,部份文字無法辨認,但依然能看出大概模式。家譜最大的優點,就是世系清晰,彌補了投充人丁冊的不足。 以郭清家譜為例,郭清共有5份家譜,第一代直系祖先為郭天山;第二代郭明聲;第三代郭二格;第四代郭文德;第五代郭晉;第六代郭中行、郭道行;第七代郭永慶;第八代郭祥;第九代郭治元;第十代郭清(詳見後文)。 同時,我們又在檔案中查到郭中行呈控吳文顯占絕丁地畝、吳文明之妻吳趙氏占絕丁地畝等案件,其中涉及到的人名有郭天山、郭名聲(郭明聲)、郭中行、郭道行、吳趙氏等等,正好與家譜完全匹配,為我們的研究增色不少,這是僅有人丁冊,無法辦到的事情。[39] 莊頭官修的家譜跟漢族民間家譜的形似較為接近,按照家族世系,一代一代排列,直觀而清楚。最大的優點就是世系清晰,每個人之間的互相關係一目了然,彌補了人丁冊的重大不足。但這種家譜也有不少缺點:1沒有記錄任何女性;2缺少諸如年齡、屬相、是否已故等個人信息,甚至編撰當年的莊頭年齡也沒有記錄,而投充家譜的編撰年代只有檔案封皮有,一旦封皮遺失,則無法判斷該家譜的編撰年代,給研究造成很多困難。 4、小結 就目前的查閱情況來看,老圈莊頭、投充莊頭共涉及到老圈莊頭人丁冊、投充莊頭人丁冊、投充莊頭家譜三種戶口冊,這些戶口冊從檔案編號、檔冊封皮、開頭,到檔冊內容,均有不同。戶口冊的差異,並不是單純的文本差異,它的編撰與人群緊密相系,能在某種程度上反映出該人群在清代八旗體制中的諸多情況。 戶口冊的編號、封皮、開頭等格式,體現出老圈、投充二類莊頭在統屬機構、管理模式等方面的不同。其中,尤以老圈莊頭屬於管領下人、投充莊頭既非佐領又非管領的不同身份最為根本,這成為二類莊頭諸多差異的根源所在。仔細分析戶口冊後,我們可以明顯地感受到,在清代,老圈莊頭與投充莊頭有著較為嚴格的區分。後人的混淆,抹殺了二者之間很多重要的差別,並由此導致了研究的歧誤。 在戶口冊內容方面,老圈冊與投充冊各有側重,但總的來說,老圈冊所載信息更為詳細、清晰,在人丁與莊頭的親屬關係、女性記錄以及個人信息方面都詳於投充冊。投充冊分兩類:人丁冊和家譜,二者在書寫格式、所載內容上存在很大差異。前者記載了人丁的姓名、年齡、屬相,每一個人與莊頭的關係等等;後者則以家譜圖的形式,形象的繪製出家族人丁的繁衍情況。這兩類戶口冊,單獨考察,均有缺失,需要相互參考。 兩相比較而言,清廷對老圈莊頭及其家人的人丁掌控明顯更為嚴格,對莊頭的同輩及晚輩尤為如此,對嫁入的女性也沒有疏漏。投充莊頭人丁冊在這方面,遜色不少。但投充家譜卻較為嚴密的從始祖往下梳理,這又是老圈莊頭所沒有的,至少筆者尚未親見。爲什麽會產生這樣的差異?這需要我們做進一步的思考。 四、“人丁冊”與官修“家譜” (一)“人丁冊”與官修“家譜”的編撰 在以往研究中,學者對戶口冊中的人丁冊論及較多,但對户口册中的家譜關注卻甚少[40]。这类官修家譜是從何時開始編撰的?清廷為何要在人丁冊之外,再另修一個官方的家譜?筆者在《清實錄》中看到一條史料: (雍正五年,1727年,三月)管理旗務王大臣等議覆,副都統博第奏言,旗下襲職,向於缺出後,方行傳集參領、佐領、驍騎校、領催、族長等取具家譜。其所送家譜,旗下無憑查對,不無遺漏錯誤。請嗣後凡系世職家譜,預取保結,校對鈐印,存貯本旗衙門。遇有世職缺出,查對明晰,奏請承襲。從之。[41] 這條史料說明,雍正初年,有不少因所送家譜的遺漏錯誤,而妨礙世職承接的事情發生。為了確保旗下襲職,凡是世職家譜,都需要提前交給相關部門,以便遇有缺出,查對明晰。該做法,與莊頭呈遞家譜已有些相似之處。 此後,清廷屢次要求佐領下旗丁呈交家譜,以備缺出時揀選,但並未成定制,家譜的形式、內容以及哪些人載入,也並未統一。乾隆三年(1738)十一月,乾隆帝又下諭旨說:“從前八旗承襲世職官員佐領時,並無家譜,皆由管旗大臣揀選奏放。嗣恐管旗大臣辦理偏私,雖添家譜,而或有將不應與挑之人挑選,將應挑之人反為裁減。且於佐領原由,亦多不明晰,八旗佐領根原,若不詳查酌定,日後必至爭訟不息。因屢降諭旨,交王大臣等詳細查辦。”[42]官方對旗人家譜修纂的介入逐漸增多。此外,乾隆帝還提到“所繪家譜,只將有分人員繪入,無分人員裁減。或不論有分無分,概行繪入家譜,將其事故注寫於旁”[43]。也就是說,有的旗人家族僅僅將能夠承襲世職之人載入家譜;有的家族無論有分無分,載入所有人丁,並在人丁旁標注清晰。可見,呈交官方的旗人家譜,在編撰之初,隨意性較大。 此種要求佐領下旗丁呈報家譜的做法,何時運用到了管領下的莊頭、壯丁?《清實錄》、《清會典》等官方史冊並無記載,筆者有幸在檔案中發現了相關線索。乾隆五十二年(1787)六月初四日莊頭處呈稿中有一段話: 查乾隆四十九年(1784)設立莊頭、投充等家譜,原為伊等遇有缺出更名頂替時,照依家譜支派考查丁冊姓氏安放,以免遺漏舛錯之虞。至造辦家譜時,俱憑該莊頭、投充等自行開寫呈遞,職等並未身臨其境,至該莊頭、投充等更名頂替時,家譜與丁冊往往多有參差不一,今遇比丁之年,請交比丁官就近詳加查辦,務使丁檔家譜均歸畫一,以憑辦理,以免舛錯。[44] 可見,其一,自乾隆後期始,莊頭需要同時呈遞家譜與丁冊。 其二,呈報管領下莊頭家譜的做法,在乾隆四十九年開始施行,較之佐領下人丁晚了五十年左右。 其三,與佐領一樣,莊頭呈報家譜的作用,也是為了遇有缺時,依照家譜支派人丁,便於朝廷確定更名頂替等事項。 其四,與佐領一樣,莊頭家譜自行開寫呈遞,隨意性較大。 自此而下,凡比丁之時,莊頭需造具兩種冊子存放有司備案,即丁冊和家譜: 造具丁冊二分,共十四本;家譜二分,共十二本;呈明堂台,請交該處俱鈐蓋印信,將丁檔一分、家譜一分存於該處備查。其應行咨送戶部丁冊一分,由該處照例呈明,轉送戶部查照辦理;其家譜一分,亦由該處交堂存案備查。[45] 旗人戶口冊中官修家譜的官方色彩,介於人丁冊與民間私修家譜之間。 首先,它的編撰目的更接近人丁冊,與漢人敬宗收族的家譜頗為不同。官修家譜是為了世襲官職,便於朝廷掌控,官方因素較重;私修家譜則是較為純粹的家族私人行為,官方介入較少。 其次,它的編撰過程既不像人丁冊那麼嚴格受控於官方,也不像民間私修家譜那樣純屬家族行為。此類家譜在造報初期,較為隨意,哪些人丁收入,哪些不入,基本是按照各家族的情況來自行開寫,這與人丁冊不同。然而,它一旦上報朝廷,對已入冊之人就不能隨意修改,這又與漢人的私家修譜不一樣。 八旗戶口冊中的家譜(官修家譜)與同時期的漢族家譜(私修家譜),在本質上是不一樣的。漢族家譜強調的是家族的淵源與延續,戶口冊的家譜則體現了國家對各群體人口控制的情況,與其編撰目的無關的內容便容易被忽略。由於此類家譜自雍正年間,就開始在佐領下使用,乾隆後期推廣至管領。原則上,它所涵蓋的人口數量、時間長度都很可觀,為研究者提供了除人丁冊、民間私修家譜之外的研究家族、人口等形式的又一種重要史料。 最後,需要特別強調的是,筆者翻閱了中國第一歷史檔案館的所有老圈莊頭戶口冊,從未曾親見老圈莊頭官修家譜,僅在韋慶遠先生主編的《清代的旗地》中見過一副“正黃旗達沖阿管領下保安州頭等莊頭趙希聖家譜”[46]: 圖2:正黃旗達沖阿管領下保安州頭等莊頭趙希聖家譜  該家譜標題中有“頭等莊頭”四字,且引自“會計司呈稿”,自當屬老圈莊頭家譜無疑。清代戶口冊是中國第一歷史檔案館保存較好、較為完整的檔案冊籍之一,投充莊頭家譜就保存得非常齊備,正黃旗、鑲黃旗、正白旗,三個旗分從同治元年(1862)到宣統二年(1910),每三年一次呈報的家譜幾乎沒有缺失(正白旗缺同治元年、四年、七年,其餘齊備)。可見,老圈莊頭家譜整體遺失的可能性較小。呈報家譜與丁冊,是清廷對老圈、投充莊頭都提出的要求,爲什麽會出現投充家譜保存齊備,而老圈家譜一副都沒有的情況呢? 就此問題,筆者尚未找到相關史料。但隨著對投充人研究的不斷深入,筆者產生了一些不太成熟的想法。投充人原本就是明代居住在畿輔地區的漢人,清軍入關后,陸續加入八旗組織。跟此前加入八旗的漢人不同,這群人即便入旗,也既非佐領又非管領,在檔者為旗人,不在檔者為民人,身份相當邊緣。這批人群在對待漢人文化上,跟正身旗人多少會有一些不同。家譜是典型的充滿了濃厚漢人文化傳統的物件,對於大部份旗人來說,尤其對底層旗人家庭來說,既然已有了人丁冊,家譜很可能得不到重視,時間稍長,其製作自然會漸漸稀疏下來。同時,在官方眼裡,保證莊頭差缺的順利接替才是根本,家譜做為人丁冊的一種補充,既然難以維繫,也就不了了之。但投充旗人則不同,他們的家族本就有編撰家譜的傳統,因而對家譜熟悉而且認同,甚或說內心是很願意接納的。在這種情況下,較之其他旗人,投充人的家譜製作更能持久,一代一代,直至清亡。由此,投充人家譜被完整保留下來的可能性也就最大。當然,這只是筆者大膽的猜測,目前還無法論證,僅做為一種思路,求教於方家。 (二)“人丁册”与官修“家譜”的差異性分析——以順義縣大營村投充莊頭為例 对于户口册中丁册与家譜的对比分析工作,笔者才刚刚开始,还处于起步阶段。现在就笔者发现的一些问题,做一粗浅讨论。 筆者在翻閱大量戶口冊后發現,人丁冊與家譜的不同不僅僅在書寫格式上,不少莊頭名下兩種冊籍所載人丁的姓名、數量存在很大出入。在清代,無論是人丁冊還是家譜均由家族呈報、官員監督,也就是說內容都是家族自己擬定的。這種情況下,二者怎麼會出現較大出入呢?在此,筆者以北京市順義地區大營村正黃旗郭姓投充莊頭為例,對該問題提出一點自己的看法。 當前搜集到的郭姓莊頭戶口冊56份,其中人丁冊23份,家譜33份,記載了不同時期的7位郭姓莊頭:郭皂兒、郭成棟、郭振、郭祥、郭志元、郭志榮、郭清。此23份人丁冊中,有15份(郭振8冊、郭志榮2冊、郭清5冊)與家譜人丁存在很大差異,甚至有6份人丁冊內絕大部分人丁姓名,家譜完全沒有記載。我們即以此為研究的入手點。 下表根據史料列出每位莊頭的戶口冊概況及莊頭間的相互關係: 表6:順義縣大營村郭姓莊頭戶口冊

注:此表根据中国第一历史档案馆所藏户口册制作 首先,郭姓莊頭人丁冊從同治元年延續到宣統2年,就年份來看,人丁冊留存較為完整。 第二,雖然同姓,但7位莊頭似乎並不是一個家族。根據家譜,郭皂兒與其他6位元莊頭的家族信息完全不同。 郭皂兒一系: 先祖: 一世祖 郭繼亮 二世祖 郭元徵 三世祖 郭九經 行輩字(家譜共繪出8代人): 繼、元、九、守、無行輩字、福、無行輩字、無行輩字 郭皂兒是第六代 其他6位郭姓莊頭一系: 先祖: 一世祖 郭天山 二世祖 郭明聲 三世祖 郭二格 行輩字(家譜共繪出11代人): 天、明、起、文、枝、行、永、無行輩字、志、無行輩字、行輩字不清 郭成棟、郭振、郭祥是第八代 郭志元、郭志榮是第九代 郭清是第十代 此處存在兩種可能性:1郭姓有可能原本有共同的始祖,後分成兩大支,各自有不同的行輩字,而官修家譜追溯的年代不夠久遠,所以,無法體現二者的同宗性;2有可能二者根本就是同姓不同宗。 其他6位郭姓莊頭的關係較近,郭成棟、郭振、郭祥是同一輩的叔伯兄弟。郭祥、郭志元、郭志榮、郭清是祖孫三代,郭祥是郭志元、郭志榮的父親,郭志元、郭志榮是兄弟,郭清是郭志元的長子。 第三,根據戶口冊年份,每個時期所任職的莊頭如下: 表7:大營村郭姓莊頭任職年份

可見,大營村原有2個郭姓莊頭的名額,一代一代往下承接。到了光緒十二年(1886),郭姓莊頭名額只剩1個,即郭振。郭振是郭姓莊頭中任職時間較長的一位,從同治七年(1868)到光緒十五年(1889)都是他當莊頭,而正是這位郭振的戶口冊出現了很有意思的情況。 郭振共有8份人丁冊,9份家譜。在此繪出時間較早且較為清晰的同治十年(1871)人丁冊: 順義縣大營村居住莊頭郭振 年四十二歲[47] 李氏 年六十六歲 皂兒之妻 子郭福臨 年四十八歲 董氏 年九十九歲 靠山之妻 董氏 年九□□歲 郭□之妻 長子郭福祿年七十六歲 子郭禮年四十四歲 郭祥入子郭治華年十二歲 次子郭福和 年六十六歲 郭傑 年四十五歲 福□之子 郭連 年四十三歲 福順之子 郭義 年四十五歲 □□之子 郭相 年四十五歲 福成之子 郭中 年四十五歲 福春之子 曾祖郭枝貴故 祖郭耀 故 父郭連興 故 其他5份人丁冊,即同治七年(1868)、十三年(1874)、光緒三年(1877)、六年(1880)、九年(1883)所載信息基本與以上兩份相同。 最初引起筆者注意的,是這幾份人丁冊中的女性信息。按照戶口冊編撰慣例,載入的女性一般與莊頭有直接關係,李氏、董氏是老莊頭郭皂兒的妻子和母親,上文也提到,郭皂兒與郭振祖上完全不是一支。郭振的人丁冊為何會載入老莊頭妻、母的信息呢?難道僅僅因為是老莊頭的緣故嗎? 筆者詳細查考了郭振及郭皂兒戶口冊,發現二人戶口冊內不少名字對不上,除了郭振祖上三代(曾祖郭枝貴、祖郭耀、父郭連興),其他如郭福臨、郭福祿、郭傑、郭義等人都是郭皂兒的人丁。為什麼人丁冊與家譜記載會出現如此大的差別?為什麼郭振的人丁冊中,會出現大量郭皂兒的人丁?這是筆者最先產生的疑問。 接下來,筆者又遇到了另一個問題。光緒十二年(1886)的郭振人丁冊出現很大變化,突然增加了20來人。如下: 順義縣大營村居住莊頭郭振 年五十七歲[48] □郭德 年五十四歲 李氏 年八十一歲 皂兒之妻 子郭福臨 年六十三歲 郭福祿 年八十八歲郭輝長子 子郭禮 年五十九歲 郭福和 年八十一歲郭輝次子 郭傑 年□□□歲 福長之子 郭連 年五十八歲 福順之子 郭義 年六十歲 福陛之子 郭相 年六十歲 福成之子 郭中 年六十歲 福春之子 曾祖 次三代移至□尾 郭祥 年 歲 長子郭志元 年 歲 革退 子郭清 年十五歲 次子郭志榮 年二十五歲 子吉祥保 年二歲 三子郭志華 年二十四歲 郭榮 年四十七歲 成棟之子 郭成功 年五十七歲 進忠之子 郭永安 年五十八歲 兆行之子 郭永富 年六十歲 化行之子 郭瑞 年五十八歲 永凝長子 郭五 年五十四歲 永凝次子 郭福 年五十七歲 連才之子 郭身 年六十一歲 連民長子 郭童 年五十七歲 連民次子 郭遷 年五十九歲 文成長子 郭黑 年五十四歲 文成次子 郭連成 年六十歲 □兒三子 子郭璧 年四十九歲 郭殿臣 年六十二歲 連柱長子 郭殿忠 年五十六歲 連柱次子 郭七兒 年四十六歲 連良之子 曾祖 特前移此 陰影部分即是新加內容。這批人年齡差異很大,並不是新出生或者新加人丁。查看郭振家譜,這批人丁全部屬於郭振一系,而且在之前的家譜中就已經存在了多年。此後的光緒十五年(1889)人丁冊與此類似。 這兩個疑團,讓筆者匪夷所思。8份人丁冊,前6份,與該莊頭完全無關,全是老莊頭的人丁,最後2份又突然加入該莊頭支系人丁。此後,承接郭振的是郭志榮、郭清。後二者呈報人丁冊中,本支人丁信息越來越詳細,郭皂兒一系人丁信息卻越來越少。在最後一份郭清人丁冊(宣統2年,1910)中,郭皂兒一系僅保留了的3名人丁。從整體上看,已經完全是郭振一系了。 原因何在?官方文獻對此沒有明確記載,只能從少量史料中尋到蛛絲馬跡。乾隆六十年(1795)十一月,乾隆帝曾“呈准嗣後革退□□□□□人頂替者,如該本族有現充莊頭之人,即將該革退莊頭親壯人丁撥給該本族莊頭名下作為親丁壯丁。如本族中無充當莊頭之人,即將該革退莊頭子孫一併交比丁官,另造孤戶壯丁檔冊以備查比。”[49] 此條史料針對的是革退莊頭,郭皂兒是否是革退莊頭,戶口冊沒有明確記載。即便如此,這條史料依然給我們提供了一些思路,有可能由於郭振與郭皂兒同姓,郭振以同族身份承接了郭皂兒莊頭一職(無論二者是否真的“同族”),老莊頭郭皂兒的親丁撥歸新莊頭郭振所有。因此,郭振人丁冊中會出現大量郭皂兒一系人丁。但由於郭皂兒與郭振之間沒有直接的親戚關係,郭振家譜無法載入郭皂兒人丁。 此外,還有一種可能性,即郭振原本不能承接郭皂兒莊頭職位和地畝,由於不為人知的原因(或許就是冒充“同族”),郭振得到了這些,但卻不能名正言順的奏報官府。所以,為掩人耳目,在呈報的人丁冊中使用了郭皂兒的人丁信息。畢竟二者都姓郭,官府不會如此認真的去查對每一個人名。直到光緒十二年,大營村莊頭郭振合併了另一個莊頭,只剩下他一個莊頭時,郭振才名正言順的將自己的人丁納入到自己的人丁冊當中。換句話說,為了獲得莊頭職位,部分人有可能用原莊頭人丁呈報人丁冊的方法來蒙混內務府的檢查。 無論是哪種情況,郭振家族承接了郭皂兒莊頭職位及其親丁,由此造成莊頭郭振人丁冊與家譜所載人丁有很大差異的事實是可以肯定的。 類似情況,在人丁冊中並不少見。遍覽投充莊頭人丁冊,由於清廷對他們管理不嚴,冊籍未詳細記載每一個家族成員與莊頭的關係,這種歧誤極易發生。如果不仔細辨認,將所有人口信息,認做是同一個家族來加以分析,就會出現歧誤,從而影響研究的真實性和客觀性。研究者在處理投充莊頭冊時,需要對此引起足夠的重視。 小 結 八旗戶口冊(人丁冊與官修家譜)與漢族家譜(私修家譜),在本質上並不一樣。戶口冊體現了國家對各群體人口控制的情況,漢族家譜則更偏重於家族的淵源與延續。因此,無論是人丁冊還是官修家譜,與其編撰目無關的情況便容易被忽略。 具體到本文,老圈莊頭戶口冊的編制並不是爲了敬宗收族、祭奠祖先,而在於考察莊頭身份、頂補、革退,尤其是後面兩項,需要詳細的族人情況,以便選任下一個莊頭。同時,八旗強調以旗統人,以旗統兵,這與其統治基礎緊密相系,關係到王朝的生死存亡。因此,無論老、少、男、女,只要存世,原則上就會被嚴格記錄在案。這就導致了老圈莊頭戶口冊詳細記載了莊頭同輩與後代的信息,對祖輩的關注卻非常少的情況。 而投充莊頭則有所不同,投充本源于漢人,前文提及的“向無佐領、管領兼攝,在檔者為旗,不在檔者為民”,生動地說出了投充人介於旗人與民人之間的邊緣身份。這種身份,對於他們自身的心態,或是清廷對他們的管理,都會有一定影響。落實到戶口冊上,一方面,他們的人丁冊,不會像老圈莊頭那樣詳細、清晰,清廷對他們的控制也不需要那麼嚴格;另一方面,投充人保留了漢族傳統的家譜,這與他們來源於畿輔漢人可能有一定關聯。或許這也正是家譜為投充獨有,老圈所無的原因吧。 “人丁冊”與“家譜”是戶口冊的兩種類型,同一個投充莊頭的人丁冊與家譜所載親丁常常存在一定差異。導致這一現象的原因雖各有不同,家族爲了自身利益,虛假編撰人丁冊或家譜的行為卻是可以肯定的。同時,這也體現出清廷對此類介於旗、民之間邊緣人群的人丁掌控較為鬆散。 戶口冊的記載形式和內容,有非常劃一、單調的一面,體現了官方制度的共性;也有錯綜複雜的一面,體現了不同人群、家族的個體發展。研究時,需要對每一種戶口冊、每一類人群,做適當的梳理、區分、辨析等考察,否則很難從貌似千篇一律的檔冊中獲取信息,也很容易造成歧誤。 作為社會史研究的重要資料之一,家譜、族譜、譜單等史料,歷來為硏究者所重視,相關的硏究著述汗牛充棟。但迄今為止,學界對家譜的探討,絕大多數都是以譜序、跋語等敘述性文字作為研究重點,借以分析家族源流、人口遷徙、宗族觀念與譜系真僞等問題。而在這類史料中篇幅最多,最為重要的核心文本——家族成員的人名信息與行輩關係等記錄,卻往往被硏究者視為被食之無味棄之可惜的雞肋,難以找到研究的切入點。除了少數學者從歷史人口學的角度對家譜的人口行為進行過分析統計之外[50],更為深入的硏究屈指可數。前輩學者定宜莊、郭松義等先生對遼東旗人社會的研究,將戶口冊中家族成員信息與其他歷史文獻的記載相互對比印證,做了大量有益的探討。[51]筆者也正是受此啓發,以此為范式,考察畿輔地區旗人戶口冊。 八旗戶口冊的家譜內沒有一般民間私修家譜中通行的敘述性文字,相關硏究只能從看似枯燥的家族成員信息入手,逐步梳理、挖掘,通過戶口冊與清代官書、檔案等其他歷史文獻比對、印證,才能如實地還原這類文本所產生的制度淵源與社會環境,揭示其中所包容地豐富歷史內涵。數量龐大的清代官方的人丁冊、官修家譜與民間的私修家譜,是考察清代地方社會、家族、人群的重要史料,希望本文關於八旗戶口冊的硏究與探討,能夠為當前學術界的家譜研究工作提供一些新的視角、新的思路和新的模式。 [1] 本文所指“家譜”,如無明確說明,均指戶口冊中的官修“家譜”;若與民間私修家譜進行對比分析,則加上“官修”二字以示區別。民間私修家譜,則一律加上“私修”二字。 [2] 乾隆《饒陽縣誌》卷上,官田志, 第25頁。 [3] 第一次在1644年(順治元年),見《清世祖實錄》卷12;第二次在1647年(順治四年),《清世祖實錄》卷30;第三次在1666年(康熙五年),《清聖祖實錄》卷20。參見王鐘翰:《清代旗地性質初探》,載于《滿族史研究集》,中國社會科學出版社1988年版,第128頁。 [4] 圈占與投充,經常以“圈地”統稱,下文也如此處理,不再另行說明。 [5] 《八旗通志》卷十八,第 313 頁。 [6] 邱源媛:“The Eight Banner Manors and the Qing Economy: Property Rights in North China during the Seventeenth Century”(《八旗莊園與清代的經濟:十七世紀華北地區的地權問題》),2014年3月全美亞洲年會提交論文。 [7] 內務府屬下設置七司三院,七司為廣儲司、會計司、掌儀司、都虞司、慎刑司、營造司和慶豐司,三院為武備院、上駟院和奉宸院。 [8] 《欽定內務府現行則例》會計司卷1,第2-3頁。 [9] 參加定宜莊、邱源媛:《旗民與滿漢之間:清代“隨旗人”初探》,載于《清史研究》2011年第1期,69—77頁。邱源媛:《清代畿輔地區內務府皇莊的征納》,載《紀念王鐘翰先生百年誕辰學術文集》,中央民族大學出版社2013年版,250-262頁。 [10] 中國人民大學清史研究所、檔案系中國政治制度教研室合編:《清代的旗地》“前言”,中華書局,1989年,第3頁。 [11] 莊頭戶口冊,會計司·人事758冊,藏於中國第一歷史檔案館。 [12] 莊頭戶口冊,會計司·人事556冊,藏於中國第一歷史檔案館。 [13] 莊頭戶口冊,會計司·人事707冊,藏於中國第一歷史檔案館。 [14] 雍正《大清會典·內務府三》卷228會計司。 [15] 據乾隆《大清會典則例》卷160“會計司·征輸”記載,納銀莊(即投充莊)分等如下:占地28頃土地莊頭,每年納銀700兩;占地21頃的莊頭,每年納銀400兩;占地27頃的莊頭,每年納銀300兩;占畦地2頃38畝的莊頭,每年納銀250兩;占地18的莊頭,每年各納銀200兩;占地9頃的莊頭,每年各納銀100兩;占地7、8頃不等的莊頭,按1畝納銀1錢1分計算,每年各莊納銀70、80兩。 [16] 莊頭戶口冊,會計司·人事556冊,藏於中國第一歷史檔案館。 [17] 莊頭戶口冊,人事類7586冊,藏於中國第一歷史檔案館。 [18] 莊頭戶口冊,莊頭處·人事1029冊,藏於中國第一歷史檔案館。 [19] 中國第一歷史檔案館張莉研究員為我們調查此問題,給予了很大幫助,特此感謝。 [20] 莊頭戶口冊,會計司·人事556冊,藏於中國第一歷史檔案館。 [21] 莊頭戶口冊,會計司·人事419冊,藏於中國第一歷史檔案館。 [22] 莊頭戶口冊,人事類7586冊,藏於中國第一歷史檔案館。 [23] 莊頭戶口冊,莊頭處·人事1029冊,藏於中國第一歷史檔案館。 [24] 老圈莊頭戶口冊在檔冊開頭,有兩種不同記載形式,一種記有莊頭居住村落,一種沒有記載。二者雖有此區別,但在記載內容上完全一樣。因此,本文將其歸為一類,下文不再另行說明。 [25] 莊頭戶口冊,會計司·人事556冊,藏於中國第一歷史檔案館。 [26] 莊頭戶口冊,人事類1029冊,藏於中國第一歷史檔案館。 [27] 莊頭戶口冊,莊頭處·人事1061冊,藏於中國第一歷史檔案館。 [28] 莊頭戶口冊,會計司·人事556冊,藏於中國第一歷史檔案館。 [29] 莊頭戶口冊,人事類1053冊,藏於中國第一歷史檔案館。 [30] 莊頭戶口冊,莊頭處·人事1061冊,藏於中國第一歷史檔案館。 [31] 原檔中“郭義”(錄文末行右邊)等8人名字以及世系關係標示連線模糊,無法還原;家譜九世以下原檔文字模糊,無法辨識,茲從略。 [32] 福格:《聽雨叢談》卷一,中華書局1984年版,4頁。 [33] 道光朝《欽定總管內務府現行則例》“都虞司”條下:“雍正七年奉旨,內管領下官員不准補授佐領”,中國科學院圖書館藏善本。 [34] 參見定宜莊、邱源媛:《旗民與滿漢之間:清代“隨旗人”初探》,載于《清史研究》2011年第1期,69—77頁。 [35] 嘉慶十二年十一月二十四日莊頭處呈稿,轉引自《清代的旗地》,第541頁。 [36] 嘉慶元年二月二十日莊頭處呈稿,轉引自《清代的旗地》,第535頁。 [37] 嘉慶十三年閏五月二十七日莊頭處呈稿,轉引自《清代的旗地》,第542頁。 [38] 嘉慶十四年五月初三日都虞司呈稿,轉引自《清代的旗地》,第608頁。 [39] 參見拙作:Household Registration Booklets of the Estate Stewards under the Imperial Household Department: Population Registers and Genealogies(《清代內務府莊頭戶口冊:丁冊與家譜》)(66千字),載韓國首爾大學《東亞家庭人口學會議》論文集,2012年1月。 [40] 就筆者所見,韋慶遠先生的《<莊頭家譜>與清代對旗地的管理》是較為詳細的一篇,載於《中國社會經濟史研究》2001年2期,30—42頁。 [41] 《清世宗實錄》卷54,雍正五年三月庚戌。 [42] 《清高宗實錄》卷80,乾隆三年十一月戊午。 [43] 《清高宗實錄》卷80,乾隆三年十一月戊午。 [44] 乾隆五十二年六月初四日莊頭處呈稿,轉引自《清代的旗地》,第599頁。 [45] 乾隆五十九年十二月十二日內務府堂呈稿,轉引自《清代的旗地》,第600頁。 [46] 會計司呈稿,轉引自《清代的旗地》,中冊619頁。 [47] 莊頭戶口冊,莊頭處·人事1049冊,藏於中國第一歷史檔案館。 [48] 莊頭戶口冊,莊頭處·人事1054冊,藏於中國第一歷史檔案館。 [49] 《總管內務府會計司現行則例》卷3“比查壯丁”,同治元年內務府抄本,《故宮珍本叢刊》311冊,海南出版社2000版,88頁。 [50] 該領域的學者主要有劉翠溶、李中清、康文林等先生,參見劉翠溶:《明清時期家族人口與社會經濟變遷》,經濟研究叢書(原名:現代經濟探討叢書)第十五種,臺北:中央研究院經濟研究所,1992年6月;李中清、康文林(James Lee and Cameron Campbell). 1997.Fate and Fortune in Rural China: Social Organization and Population Behavior in Liaoning 1774-1873. Cambridge: Cambridge Studies in Population, Economy, and Society in Past Time, Cambridge University Press. 等關於中國清代遼寧地區人口史研究的系列文章。 [51] 參見定宜莊、郭松義等《遼東移民中的旗人社會:歷史文獻、人口統計與田野調查》,上海社會科學院出版社2004年版。 (责任编辑:admin) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||