|

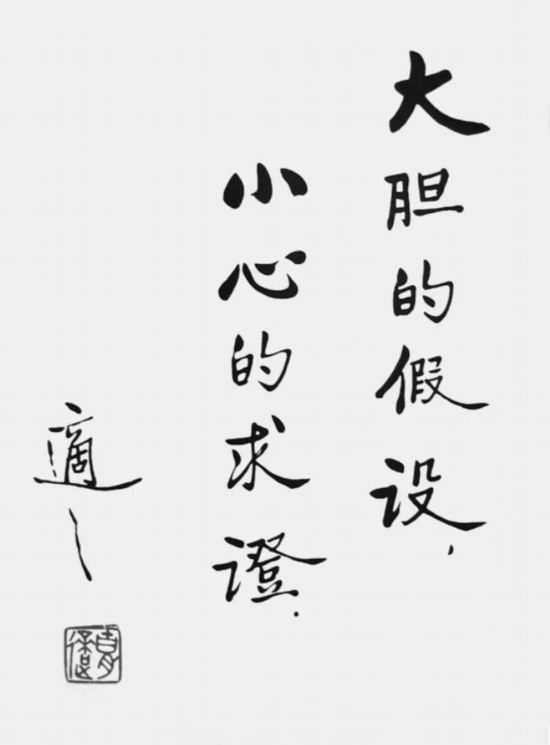

《白话文学史》初稿写于1921年,胡适几经增删修改,于1928年由新月书店出版了上卷。而下卷则终不能问世,与胡适的《中国哲学史大纲》同命运,黄侃曾因此调侃胡适是“著作监”,写书总是“绝后”。话虽然阴损,但想必道出了当时许多胡适的读者的共感。 1929年9月上海《革命周报》上有文章说:“我去冬在报上看见胡先生的《白话文学史》上卷出版的广告,心中异常欢喜,因为渴望了许久的名著居然也出版了。同时心中又起了一种莫名其妙的不快之感。为什么缘故呢?因为我知道胡先生原是一个有著作能力,而又肯努力的人,不过是他的大著每每只出上卷,以下的便死也不肯出来了。他的《哲学史大纲》上卷不是出版了多年,销售过了几万份吗?可是下卷直至今连出版的消息都未听见。此次文学史上卷总算是出版了,但下卷不知又要到何时才能出来。好在有一位疑古玄同先生为爱读胡先生的大著的人们向他提了一个严重的抗议,胡先生也亲自在他的序里担保两三年之内必定把下卷弄出,这话大概有几份可靠吧?” 事实证明,为《白话文学史》封面题字的“疑古玄同先生”的“严重的抗议”没有起到多大作用,而胡适本人的担保也并不可靠。时人和后来的研究者都关注过胡适这种“断尾”的写作现象,也纷纷臆测过外因与内因。温源宁这样分析其中的原因:  《中国哲学史大纲》上卷封面 适之为人好交,又善尽主谊。近来他米粮库的住宅,在星期日早上,总算公开的了。无论谁,学生,共产青年,安福余孽,同乡客商,强盗乞丐都进得去,也都可满意归来。穷窘者,他肯解囊相助;狂猖者,他肯当面教训;求差者,他肯修书介绍;向学者,他肯指导门径;无聊不自量者,他也能随口谈谈几句俗话。到了夜阑人静时,才执笔做他的考证或写他的日记。但是因此,他遂善做上卷书。 在温源宁看来,因为谁都把胡适之视为“我的朋友”的缘故,导致胡适应酬太多,遂成“最好的上卷书作者”。胡适在美国留学期间即已深交的朋友陈衡哲也说:“林语堂说胡适是最好的上卷书作者,这话幽默而真实。胡先生太忙了,少去证婚,少去受捧,完成未完的下卷多好!” 为胡适作传的胡不归则认为,胡适之所以是“半部博士”,是因为:“第一,他的兴趣太广了。哲学的问题没有做完,历史考证的兴趣又引起他了。文学的作品才写得一半,政治的理论又发生了。这样,所以使他不能专心。第二,他对于著作是极其慎重的,不肯轻易发表……”有研究者据此总结道: 胡适的白话文学史和他的中国哲学史大纲一样,只有上半部分,没有下半部分。之所以没有续写,原由可以有很多,我们可以有多种设想,如1928年之后,胡适声誉日隆,一面有大量的行政事务和学术事务要处理,另一面还要整理国故(如著《淮南王书》),考订佛学(如出版《神会和尚遗集》、撰写《菏泽大师神会传》等),但笔者个人的揣测,是胡适对续写没有了兴趣和热情。  胡适像 尽管宋以后大量的话本、戏曲、小说等都是白话文学史的上好材料,特别是元代,无论是杂剧、散曲还是小说,均最符合胡适的标准,(当时胡适曾以为施耐庵、罗贯中都是元末的人)。 但是那些开创性的思想已经在上半部分得到了较充分的阐释,区分文学作品的价值和质量的标准既是以白话为准,似乎要说的话已经不多,或者说一部白话文学史到此已经完成,除非从社会学角度或叙事学角度等方面再辟新路。 另外,他的白话文学思想也部分为学界所接受,或者说是五四一代人的共识,如陈独秀、鲁迅、傅斯年等均有相似的表述,再如郑振铎,其《插图本中国文学史》和其后的《中国俗文学史》显然也是受这一思潮深刻影响。 胡适没有续写下去的个中原因可能尚待进一步挖掘。但如果回到《白话文学史》问世伊始的历史现场,文坛当时对此书的评价也是需要考虑的一个因素。证诸当年舆论界的评论,对此书持批评态度的也大有人在。 《白话文学史》的上卷共十六章,从汉朝民歌写到唐朝新乐府,侧重的是白话文学发展史。尽管本书名为《白话文学史》,但胡适立意更为高远,在《白话文学史·自序》中称:“这书名为‘白话文学史’,其实是中国文学史。”因为“‘白话文学史’就是中国文学史的中心部分。中国文学史若去掉了白话文学的进化史,就不成中国文学史了,只可叫做‘古文传统史’罢了。”恰如王瑶所说:“几乎每一位研究中国文学学者的最后志愿,都是写一部满意的中国文学史。” 《新月》上该书的广告即称“本书特别注重‘活文学’的产生与演进,但于每一个时代的‘传统文学’也都有详明的讨论”,这肯定道出了胡适“实则中国文学史”的本意。而关于“白话文学”的“白话”,胡适则说:“‘白话’有三个意思:一是戏台上说白的‘白’,就是说得出、听得懂的话;二是清白的‘白’,就是不加粉饰的话;三是明白的‘白’,就是明白晓畅的话。” 胡适正是借助这种“白话”观去筛选中国古代文学,筛子上剩下来的即是白话文学:“依这三个标准,我认定《史记》《汉书》里有许多白话,古乐府歌辞大部分是白话的,佛书译本的文字也是当时的白话或很近于白话,唐人的诗歌———尤其是乐府绝句——也有很多的白话作品。这样宽大的范围之下,还有不及格而被排斥的,那真是僵死的文学了。”  胡适手迹 这一系列的表述,都引发了文坛的商榷。 批评的焦点之一是胡适在序中强调的“这书名为‘白话文学史’,其实是中国文学史”的表述。在《新月》杂志登出的广告中也把《白话文学史》提升到“今日唯一的中国文学史”的高度: 作者本意只欲修改七年前所作《国语文学史》旧稿,但去年夏间开始修改时,即决定旧稿皆不可用,须全部改作。此本即作者完全改作的新本,表现作者最近的见解与工力。本书特别注重“活文学”的产生与演进,但于每一个时代的“传统文学”也都有详明的讨论。故此书虽名为《白话文学史》,其实是今日唯一的中国文学史。 这种宣传策略以及胡适自己的说法,引起了书评人的一致诟病。如1929年《清华周刊》发表署名文章《评胡适白话文学史上卷》,即称读胡适的这部《白话文学史》“处处感觉到他的偏见,武断,杂乱无系统,这或者是‘白话’两个字,害了他理想中的中国文学史吧?可是他又说:‘这书名为白话文学史,其实是中国文学史。’要是胡先生真个不客气,说它是中国文学史,那么,我们对于这书的批评,便更要加多了”。 上海《革命周报》上发表文章《读胡适之先生的〈白话文学史〉》说:“胡先生在序中说‘这书名为白话文学史,其实是中国文学史’。我读了之后,总觉得有些文不对题。一,中国文学史应当从有文学作品时说起,而胡先生却从汉朝说起。二,胡先生的文学史中所举的例,都是韵文(诗和词),所举的代表作家亦是韵文作家,而对散文及散文作家却一字不提,似乎只认韵文才是白话或近于白话的文学作品的样子其实这是胡先生的偏见。” 批评的焦点之二是胡适对“白话”的理解。《一般》杂志刊载署名杨次道的文章,就胡适关于“白话”的核心议题加以评说:“即就适之‘白话文学’的主张而言,一,说得出听得懂,二,不加粉饰,三,明白晓畅其实这都是修辞学上最低的限度,并不是修辞上最高的能事。而且同一篇作品,在你看了清楚明白,在他看了曲折深奥。仁者见仁智者见智,原无一定的标准。”与钱锺书、吴晗、夏鼐并称为清华“文学院四才子”的张荫麟也撰文指出胡适此书定义混乱,筛选和褒贬多由主观的毛病,在复述了胡适关于白话的三个“意思”之后,作者写道: 吾人观此定义,其最大缺点,即将语言学上之标准与一派文学评价之标准混乱为一。夫朴素之与华饰,浅显之与蕴深,其间是否可有轩轾之分,兹且不论,用文言之文法及Vocabulary为主而浅白朴素之文字,吾人可包括之于白话,然用语体亦可为蕴深或有粉饰之文笔。吾人将不认其为白话文乎?胡君之所谓白话,非与文言之对待,而为Wordsworthian之与Non-Wordsworthian之对待。审如是,则直名其书为中国之Wordsworthian文学史可耳。何必用白话之名以淆观听哉? 在当年诸种评论文章中,张荫麟的这篇精心之作堪称最具有客观性和学理性。其客观性同时表现在并未把《白话文学史》一棍子打死,而对其突出贡献也有中肯的评价: 此书之主要贡献,盖有三焉。 (一)方法上,于我国文学史之著作中,开一新溪径。旧有文学通史,大抵纵的方面按朝代而平铺,横的方面为人名辞典及作品辞典之糅合。若夫趋势之变迁,贯络之线索,时代之精神,作家之特性,所未遑多及,而胡君特于此诸方面加意。 (二)新方面之增拓。如《佛教的翻译文学》两章,其材料皆前此文学史上作家所未曾注意,而胡君始取之而加以整理组织,以便于一般读者之领会也。 (三)新考证,新见解。如《自序》十四及十五页所举王梵志与寒山之考证、白话文学之来源及天宝乱后文学之特别色彩等,有极坚确不易者。至其白话文之简洁流畅,犹余事也。 而同样从方法论和世界观的角度立论的是李泽厚:“胡适自己以及所谓‘胡适派’的许多人的工作,都多半表现为一些细枝末节的考证、翻案、辨伪等等……但就总体来说,胡适以及‘胡适派’的学者们对中国通史、断代史、或思想史、哲学史,都少有具有概括规律意义的宏观论点、论证或论著。”“他之所以永远不能完成他的《中国哲学史》,而花几十年去搞《水经注》的小考证,都反映了、代表了、呈现了他的这种方法论,而且这不止是方法论,同时是他的世界观和个性特点。”李泽厚的评价或许揭示的是胡适的两部断尾史的下卷难以为继的更内在的原因。 (责任编辑:admin) |