|

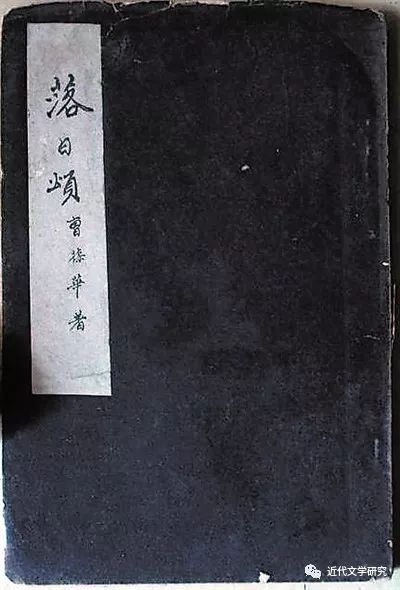

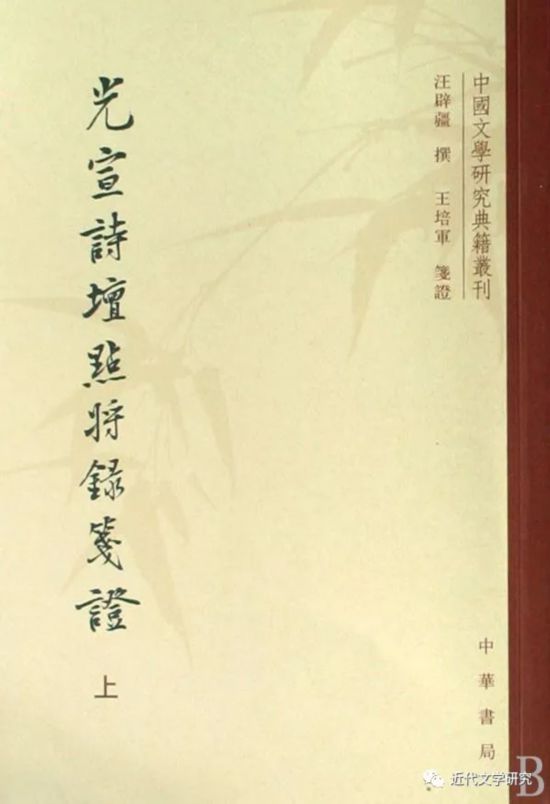

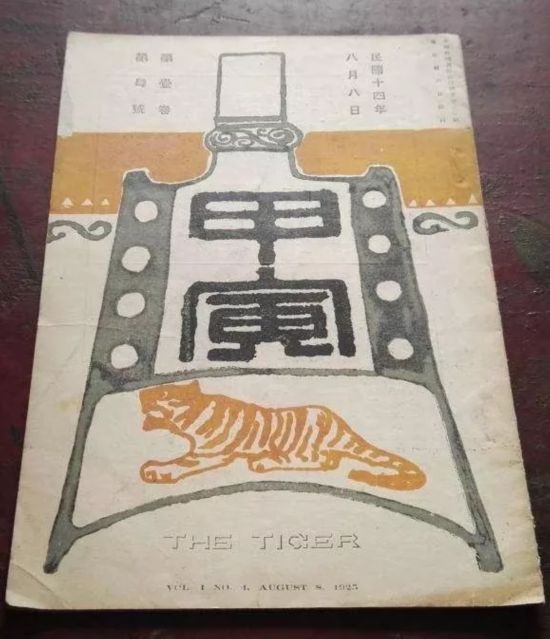

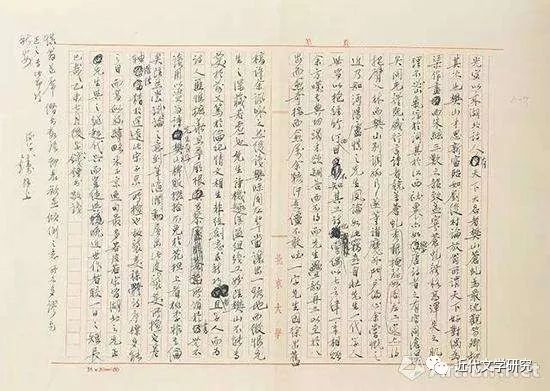

钱钟书是现代中国最具博见卓识的评论家,终其一生,除早年一段时期外,甚少对现代文学——尤其是新文学,发表正式的评论。不过,从他的一些文学作品,如小说《围城》《猫》,以及某些私下谈艺的诗文中,读者还是可以曲折地看到他对现代文学的某种态度。其批评方式的这种曲折性,反映了现代文学批评美学原则与伦理原则间的一种微妙矛盾和冲突,其所创造的“小说中之谈艺”的方式,也为现当代文学批评突破某些复杂的困境提供了一种路径。 一、《落日颂》批评中的话语缠绕 钱钟书的一生与现代“文坛”颇有交往,但又总是保持着若即若离的关系。20世纪30年代初(1929-1933)他在清华大学外文系读书时,正是“京派”形成、中国新诗由“新月派”转向“现代派”之际,其时,清华的校内外聚集了一批文坛精英。受时代及环境影响,学生时代的他也曾在《新月》等刊上发表了有关现代文学的评论,如对周作人《中国新文学源流》的批评,对沈启无《近代散文抄》的评论等,都不独是纯学术的文字,抑且对新文学的传统及流行风气,有某种独到的认识意义。其中尤为突出的,是对曹葆华诗集《落日颂》的一篇批评文字。  曹葆华《落日颂》初版本 这篇原刊于1933年《新月》月刊第4卷第6期的短文,或许要算中国现代文学批评中最为奇特的文字之一。它奇就奇在对评论对象价值判断自始至终的吞吞吐吐、抑扬不定。对同辈友人诗作的批评,一般都是要表扬其成就的,但这篇文章开头就说,“已往的诗人呢,只值得我们的记忆了,新进的诗人还值得我们的希望——希望到现在消灭为已往的时候,他也能被记忆着”。接着又说,有一种诗人“读者不是极端喜爱他,便是极端厌恨他”,《落日集》的作者正是这么一种诗人,他的两部诗集“从来没有碰到公正无偏颇的批评”。这自然很引起读者的期待。那么,接下去的钱氏,又要给他如何“公正”的批评呢? 在他的诗里,你看不见珠玑似的耀眼的字句,你听不见唤起你腔子里潜伏着的回响的音乐;他不会搔你心头的痒处,他不能熨帖你灵魂上的创痛……这种精神上的按摩(Spiritual massage),不是他粗手大脚所能施行的。不过(一个很大的“不过”),他有他的特长,他有气力——一件在今日颇不易找的东西。他的是一种原始的力,一种不是从做工夫得来的生力,像Samson。“笔尖儿横扫千人军”,他大有此种气概;但是,诗人,小心者,别把读者都扫去了! 先是一连串的否定——不见、不会、不能,然后笔锋陡转,在一连串的欲扬先抑后,终于要指出作者的优点了,然而又像是卖了个大关子的“不过”之后,我们等来的,却只是“一种原始的力”。“不见”“不会”“不能”的,都是人们常欲从“诗”中觅得的东西;“不过”带来的,却只是“一种不是从做工夫得来的生力”。这里提到的Samson,通译参孙,原指的是《旧约·士师记》中一个力大无穷却不免有点有勇无谋的勇士。“笔尖儿横扫千人军”该是一种极高的赞誉吧,然而紧接而来的劝诫,以及“有了气力本来要举重若轻的,而结果却往往举轻若重起来”,以致连作者的小诗,在他看来,也都不免于“笨拙”。好不容易从中找到一点“夷犹骀荡”之韵,却又发现是“旧诗的滋味”等等,处处一波三折,欲扬先抑,扬而又抑,显见其中流露的遗憾远超于赞赏,“作者的雕琢工夫粗浅得可观:留下一条条纵着横着狼藉的斧凿痕迹,既说不上太璞不雕,更谈不到不露艺术的艺术,作者何尝不想点缀一些灿烂的字句,给他的诗增添上些珠光宝气,可惜没有得当”,“在作者手里,文字还是呆板的死东西,他用字去嵌,去堆诗,他没有让诗来支配字,有时还露出文字上基本训练的缺乏”,“作者的比喻,不是散漫,便是陈腐,不是陈腐,便是离奇”。 看毕全集之后,我们觉得单调。几十首诗老是一个不变的情调——英雄失路,才人怨命,Satan被罚,Prometheus被絷的情调。说文雅一些,是摆伦式(Byronic)的态度,说粗俗一些,是薛仁贵月下叹功劳的态度,充满了牢骚、侘傺、愤恨和不肯低头的傲兀……作者的诗不仅情绪少变化,并且结构也多重复。 这样的说辞,真让人弄不清,他究竟是在夸赞,还是贬抑?所有的不足,都切实可见;所有的长处都捉摸不定或仅仅属于一种可能与前景。文章最后的结论是:“作者最好的诗”是“还没有写出来的诗”。 这样的评论,不知曹葆华当时读了是何感受,但这样绕来绕去地说话,就钱钟书自己,恐怕也很难说从中能享受到多少审美和批评的快感。曹葆华是的清华校园诗人,1927年考入清华外文系,1931年考入清华研究院,1930年至1932年相继有《寄诗魂》《灵焰》《落日颂》等诗集出版。其创作一时颇得新月派文人赞誉,朱湘说《寄诗魂》“用一种委婉缠绵的音节把意境表达了出来,这实在是一个诗人将要兴起了的吉兆”;徐志摩赞他“情文恣肆,正类沫若,而修词严正过之”;闻一多说他“规抚西诗处少,像沫若处多。十四行诗,沫若所无。故皆圆重凝浑,皆可爱”。罗念生甚至说,读了《寄诗魂》,“好像在迷梦中忽听了钧天的音乐”。比照这些评论,再看钱钟书上面的批评,真不免让人疑心他是否真的失于“刻薄”?然而,翻检今天各类现代文学史,《落日颂》似乎的确不像当初那样得到看重却也是真的。 二、批评的美学原则与伦理原则 可以说,钱钟书这里所遭遇的,是中国现代文学批评始终面临的一种困境。按理说,文学批评是一种审美实践,对一个艺术作品优劣得失的判断,首先应遵从美学原则的指引。然而,在实际过程中,所有的批评又都是在人际关系中进行,审美的批判不可能脱离现实伦理的制约。诚如马克思主义批评所指出,所有的人,都是社会生活中的人,都从属于具体的国家、民族、阶级、社群、团体、家庭,以及种种常被称为“圈子”的伦理关系网络。无论任何时候,人们说话和做事,都不得不受到这样一种伦理关系的影响。不管是中国传统社会伦理中的“为尊者讳,为亲者讳,为贤者讳”,还是现当代文学中的文艺为特定群体服务,都是这样一种批评原则的体现。也正是在这样的观念下,才有了汉赋中“欲讽反谀”的特点,也有了当代文学中一度坚持的“政治标准第一,艺术标准第二”的次序。 自20世纪50年代以来,文学批评多矛盾于政治标准与艺术标准之间,“政治标准第一”成为铁律。但追根究底,所谓政治标准也不过是伦理标准的一个特殊的领域而已。批评者作为一个社会人,其立场和观点必然受到某些社会关系的制约,就此而言,要求批评者须坚持从某种特定的立场、观点(包括阶级、民族、国家等)出发看待问题的原则,其实也是对一种特定的伦理义务的申明而已。对此,钱钟书似乎也无异辞。然而,即便如此,也挡不住他在一些不影响“政治大原则”的领域中,表达他对文学批评中美学原则绝对性的维护态度。 中国传统的理论话语,常将一个人所面对的伦理关系划分为君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友,也就是所谓“五伦”。这其中父子、夫妇、兄弟三对,主要在家庭之内;君臣、朋友,则更多涉及其与国家、社会、他人的关系。在现代生活中,君臣一伦,常被置换为个人与国家/社会的关系,朋友一伦,则更多涉及其与他人的关系。就文学批评而言,家庭内部的关系似乎不是主要的方面。除了一些特殊的时期,如20世纪特别是“当代文学”中,国家(阶级、政党)政治的要求被特别突出之外,多数时候,困扰或影响批评之公正的,还是可以标志为“朋友”的各类社会关系。这里说到的批评的伦理原则,也并不是历史上曾经流行的以道德意识为中心的那些批评实践,或现代更宽泛意义上的文本阐释指向,而是主要受人情影响而致批评失偏的那种看上去并不“高级”的现象。  王培军著《光宣诗坛点将录笺证》 现代批评同时受美学原则和伦理原则的制约,但两者并不总处于平衡的地位。相反,受种种政治/人情因素的制约,美学原则常受伦理原则的牵掣而发生不同程度的扭曲、变形,是为种种伦理的考虑放宽/调整批评的标准,还是坚持艺术的原则不顾其他一切?这始终是一个需要面对的问题。放远了说,客观、公正都是容易的,然而很多时候,一个批评者一旦进入实际的批评情境,无论是从“朋友”立场,还是扶植新事物的需要,似乎都被隐隐召唤着多说点儿鼓励的话,但说这类鼓励的话该把握怎样的尺度,怎样既鼓励人,又不违背“谈艺之公论”,却并不是一桩容易的事。理想的文学批评讲究知人论事,然而,批评者与批评对象关系过于接近,也就会带来新的麻烦。在这样的情况下,说还是不说,就是一个让严谨的批评者感到相当为难的问题。当初汪辟疆撰成《光宣诗坛点将录》,被章士钊刊载于《甲寅》之后,也是颇感两难,“惟余雅不欲于此时流布,又以录中所评诸人,寓贬于褒,且有肆为讥弹之词,而其中人又多健在,有不可不留为后日见面地者,故于校稿时,稍为更易,实乖余本旨”。 在这种情况下,如何谨慎地选择批评话语,既能表达自己的真实感受,又不致损伤被批评者的虚荣或自尊,就是一桩颇有难度的事。这就是说,批评者必须审慎,必须仔细地考虑如何选择最恰当的方式表达那些负面的批评意见。曹葆华是比钱钟书高两级的学长,这样的关系,必然导致一种复杂的批评心理。话语缠绕所体现出的,正是思想的困难。这种受伦理原则制约,改直率的批评为敷衍、客气或委婉的讽喻的现象,自古以来即已存在,追根究底,仍然是有违做人之“诚”与批评的本意的事。然而,自文学批评摆脱于简单的遵命政治之后,它实在已成当代批评最难克服的痼疾之一。  章士钊主编《甲寅》杂志 除了话语策略,这里还涉及批评的另一种标准问题:只要是批评,就必然要涉及价值判断。然而,评价尺度的选择,又必然涉及如何确定参照系的问题。也就是说,当我们说一个作家、一个诗人取得了杰出成就时,必须同时考虑,是将他放在什么样的参照系中进行评价的;当我们说一首诗、一部小说或戏剧了不起的时候,也须考虑,究竟是从什么样的语境中得出这样的判定。 艾略特说:“从来没有任何诗人,或从事任何一门艺术的艺术家,他本人就已具备完整的意义。他的重要性,人们对他的评价,也就是对他和已故诗人和艺术家之间关系的评价。你不可能只就他本身来对他作出估价;你必须把他放在已故的人们当中来进行对照和比较。”也正因此,E·福斯特在《小说面面观》中才化历时为共时,想象出一种古今作家都坐在大英博物馆里写作的竞赛场面。而艾略特在《传统与个人才能》的名文中,也将文学的“历史意识”表述为“一个人写作时不仅对他自己一代了若指掌,而且感觉到从荷马开始的全部欧洲文学,以及在这个大范围中他自己国家的全部文学,构成一个同时存在的整体,组成一个同时存在的体系”。直到米兰·昆德拉,我们仍然看到,欧美文学传统中最优秀的那些作家,仍然坚持的就是这样的“欧洲的”尺度。到20世纪后,这个尺度甚至渐渐被放大到全球,“五四”以后抱着“走向世界”梦想的中国作家,更常从世界文学或古今中外的角度,确立他们的文学标准。一个最有趣的例证,或许是王晓明在《二十世纪中国文学史论·序》里忍不住地对20世纪文学,尤其是当代创作表达了不满足之后,对陀思妥耶夫斯基的《卡马拉佐夫兄弟》所表达出的那种景仰。而近些年来,中国文学界对诺贝尔奖的超常关注及某种失望,也正是来源于此。 由这样理想的参照系或语境得出的判断,当然完全不同于将其限定于某种特定情境的标准。然而,就大多数的批评实际而言,人们遵循的其实是另一种标准——相对的标准,也就是通过把艺术评价的参照系限定在某个具体的时代或具体的范围,从而为标准的“放宽”留出余地,而把批评的美学原则也就正好这样悄悄地退让给了某些伦理的要求。正是在这种伦理原则的干预下,文学批评中才出现了一种美学相对主义,也正是在这样的原则下,本该是指对一些民族或文化共同体精神生活发生过决定性影响的文献的“经典”一词,也会被用于对某些特定时期、特定领域、特定需要的典籍的评估,以至出现了“民国经典”“当代经典”“红色经典”一类的说法。在这样的情况下,如何维护批评标准的美学“绝对性”或“有效性”,也就越来越成为一个问题。 三、坚持“谈艺之公论”:“虽即君臣父子之谊,亦无加恩推爱之例” 就这一角度看,1955年同样发生在钱钟书身上的围绕卢弼《慎园诗集序》的一段争执,就可谓当代批评史上一件颇有意义的事件。虽然在当时,它很大程度上只是发生在已退出公众视域的旧诗领域。 事情的缘起是:1955年,寓居天津的老诗人卢弼写信给钱钟书,要他为其《慎园诗集》写序,但不料序成后却引起他和卢及卢氏友人金钺之间的一场争论。原因在于钱序在高度评价卢诗的同时,却对其湖北同乡诗人樊增祥、左绍佐、周树模、陈曾寿颇多疵议,卢氏友人金钺因之批评钱钟书: 乃不嫌悉抑并世之人,藉与独扬作者,且不止于抑,直一一诋讥之。则其扬也,其果为“修词立诚”也否耶?恐读者亦将有所致疑也。向读此君著作,其浩博至可钦,而锋芒殊足畏……为人作序,亦用此法,似欠含蕴,殆由积习使然欤? 于是,卢弼又写信给钱钟书请他修改序言,其中说:“窃以大笔溢美之辞,遂启下走怀惭之念……楚中三老,流誉京华,属在后进,曷敢辕轹乡贤。任先(陈曾寿)同学,伊吕伯仲,地丑德齐,互相割据。左右臧否人物,自有权衡,惟序于拙集中,辞气之间,似宜斟酌,无令阅者疑讶。如承修饰,益臻完璧,冒昧陈辞,伏希谅恕。”然而,钱钟书回信,仍然坚持一字不改。云: 慎之诗老吟几:前奉手教,正思作报,又获赐书,益佩长者之古心谦德。拙序属词甚拙陋,然命意似尚无大过,文章千古事,若以年辈名位迂回袒护,汉庭老吏,当不尔也。司空表圣之诗曰:“侬家自有麒麟阁,第一功名只赏诗。”唐子西之诗曰:“诗律伤严似寡恩。”严武之于杜甫,府主也,而篇什只附骥尾以传。鲁直之于无己,宗师也,而后山昌言曰:“人言我语胜黄语。”虽即君臣父子之谊,亦无加恩推爱之例。故杜审言、黄亚夫,终不得为大家。而《乐全堂十集》,未尝与王、朱、袁、赵之作,等类齐称。虽然,公自尽念旧之私情,晚则明谈艺之公论,固可并行不悖耳。和邵诸联,典丽之至,鄙言樊山不能专美,此即征验,公既逊让未遑,而复录尔许佳句相示,岂非逃影而走日中乎?一笑…… 卢弼又将此信给金钺看,金钺复函承认,“复书‘汉庭老吏’、‘谈艺公论’各说,适符管窥所及”。但仍认为,这样的评论“自为著书则可”,拿来作序则未必恰当,“……若先轻议其人之乡邦群彦,借为推重其人出类拔萃之张本,试思即觌面语言,亦未为得体……至援引乡贤为比,命意本佳,只措词稍未圆融,致落痕迹,未免使受者难安,读者生讶”。建议“可将此二札缀次序后,庶几彼此两全其美,而读者亦可无议于后,且不负知音见赏之盛意”。 其后,卢氏按金钺意见,将二人书信,并录《序》后,同时又作了一首《楚三老咏(樊樊山增祥、左笏卿绍佐、周沈观树模)》,以冲淡钱氏评论可能引起的对贤不恭的影响,“钱君偶尔骋笔锋,一时兴到忘尔汝。高文自垂天壤间,藐躬跛踧窃不取。后生礼宜敬前贤,安敢自矜大言诩。赋诗陈词告来兹,庶几僭越憾可补 (钱君默存为拙吟撰序,称许逾量,感而赋此)”。 对于这场争执的具体是非,卞孝萱在详细比较诸家(包括王欣夫、金钺、甘鹏云、徐沅、胡先骕)对卢诗的评论后已指出:钱钟书“对卢弼的评价,与诸家对卢弼的评价,是相同的或相近的,钱自信为‘谈艺之公论’,是无愧的”。 然而,这里涉及的批评标准或批评原则问题,仍然值得深思。钱氏所谓“谈艺之公论”,涉及的正是批评的艺术标准或美学原则问题;而所谓“念旧之私情”,则是批评涉及的人际关系或伦理原则问题。对于钱钟书,前者是根本的原则。杜甫说“文章千古事,得失寸心知”;司空图说“侬家自有麒麟阁,第一功名只赏诗”;唐庚说“诗律伤严似寡恩”,都是将艺术的标准当作不受任何其他干扰的独立标准的一种表达。虽说都是古人的话,却也表达了钱氏一生追求的根本。按这种标准,艺术的评价,“虽即君臣父子之谊,亦无加恩推爱之例”,“若以年辈名位迂回袒护,汉庭老吏,当不尔也”。 也就是诗律之为律,颇类于法律,其中是非判断,是容不得任何私情的。再往前看,钱钟书这种对诗艺批评标准美学绝对性的强调,也使人想到,1945年他在上海美军俱乐部谈中国诗时,所说的“中国诗并没有特别‘中国’的地方。中国诗只是诗,它该是诗,比它是‘中国的’更重要”。即便不是为了品评高下,亦可见在其观念深处,“诗”的标准或美学原则,从来都与伦理性的要求不相干涉的。 虽然事情只发生在比较私人的领域,但其中隐含的立场和逻辑,仍然深可回味。值得注意的还有1957年《宋诗选注》完成后他在赴鄂道中写的诗,“晨书暝写细评论,诗律伤严敢市恩。碧海掣鲸闲此手,只教疏凿别清浑”。 不知是否想起了他先前与湖北诗人之间的这一场争论,从唐庚的“诗律伤严似寡恩”,到这里的“诗律伤严敢市恩”,虽然只是两个字的差异,但却已将一种事态的描述(“似寡恩”)推进到了一种节操的坚守:“敢市恩”——向谁“市”呢?再看后面的两句,其中包含的块垒,显非对前述具体争执的回应所可道尽。 如何克服文学批评中的相对主义,是所有严肃的批评家都不得不认真对待的问题。对于现代文学批评受伦理原则影响所发生的畸变,人们通常都注意政治影响,而较少将人情干扰当作重要的东西。然而,除了在一些特殊时期,通常情况下,不是宏大叙事的裹挟,而是人情的围困,才更是使批评陷于困境的原因。尤其是,当政治的或意识形态的干预开始撤离之后,人情困扰往往更成为影响批评公正的最重要的原因。正是在这一意义上,钱钟书对“谈艺之公论”——“虽即君臣父子之谊,亦无加恩推爱之例”——的强调,就具有非常突出的意义。  钱钟书《慎园诗选序》手稿 在特定的历史时期,钱氏大概要算是唯一的坚持艺术标准第一的人,为维护“谈艺之公论”——“虽即君臣父子之谊,亦无加恩推爱之例”,这既造成了他的“刻薄”,也造成了他的缄默。因为所谓批评的直率,即便是最真诚的直率,也是伤人的。了解了这一点,也就容易理解批评过曹葆华的诗作之后,他再极少发表直接针对同代人的文学评论,也就能理解,为何早在20世纪40年代,他就将对一些文学现象的看法放进小说,只是借小说人物之口曲折地说出。 四、小说中之谈艺:一种特殊的批评策略 读过小说《围城》的人,大概都不会忘记该书对其中那些文人的嘲讽。显而易见的是,相对于当年批评曹葆华诗歌时的吞吞吐吐,《围城》中对其中的文人、文事的批评,堪称痛快淋漓。 小说第三章,方鸿渐与曹元朗斗嘴一节,听完曹元朗是诗人的介绍,方鸿渐随口揶揄,说苏小姐《十八家白话诗人》再版,准会添进他算十九家。不料曹元朗一口否认,说那“决不会”,因为他“跟他们那些人太不同了,合不起来”。还说苏小姐曾告诉他,她只是为了得学位写那本书,实际“并不瞧得起那些人的诗”,“她序上明明引着Jules Tellier的比喻,说有个生脱发病的人去理发,那剃头的对他说不用剪发,等不了几天,头毛压根儿全掉光了;大部分现代文学也同样的不值批评”。 这颇使人想起波德莱尔所说的“现代性是短暂的、易逝的、偶然的,它是艺术的一半,艺术的另一半是永恒和不变的”之类的话。虽然出诸小说人物之口,但真要算现代人对现代中国文学最尖刻的批评了。钱钟书对现代文学的冷漠,是否也包含着这样的判断,这是一个颇堪回味的问题。在小说中,曹元朗本属嘲讽的对象,他的话当然不能说就是钱钟书的意见,不过,揆之钱氏一生,其对“大部分现代文学”的“冷漠”,却是不争的事实。 不过,对于是否可以将小说中人物的言论看作文学评论的一种类型,钱氏自己早已有明确说法。《管锥编》第2卷有“小说中之谈艺” 一节,云: 齐谐志怪,臧否作者,掎摭利病,时复谈言微中。夫文评诗品,本无定体。陆机《文赋》、杜甫《戏为六绝句》、郑燮《板桥词钞·贺新郎·述诗》、张埙《竹叶庵文集》卷三二《离别难·钞〈白乐氏文集〉》、潘德舆《养一斋词》卷一《水调歌头·读太白集·读子美集》二首,或以赋,或以诗,或以词,皆有月旦藻鉴之用,小说亦未尝不可。即如《阅微草堂笔记》卷二魅与赵执信论王士正诗一节,词令谐妙,《谈龙录》中无堪俦匹。只求之诗话、文话之属,隘矣。 虽不能说这就是作者的夫子自道,但“小说中之谈艺”,也算文评诗品之一种,则当属毫无疑义。只是对于这些话究竟该怎么看,怎样合理区分其中的认真和反讽,的确不是一件容易的事。不过,也正是借了小说的“掩饰”,作者才能更恣情恣意地表达他对某些当代现象的尖刻讽刺。这也就使得这种“小说之谈艺”成为中国现代文学批评中一种相当有趣的别体。 放开了看去,现代文学中之借小说以谈艺,也不能完全说是钱钟书的独创。比如我们从鲁迅的《故事新编》,就已看到不少对当代文人、文事、文论的旁敲侧击,《补天》之讽胡梦华、《奔月》之刺高长虹、《理水》之嘲顾颉刚、《起死》之戏林语堂等,都是显例。但像《围城》中这样直接借人物之口评说艺文之得失,应该是钱钟书小说才有的一个突出特点,这既是他对中国古典批评传统的独到发挥,又是他在特定条件下突破现代批评困境的一种策略。 如前所述,《围城》对现代文学的批评,首先涉及一种整体判断。与之相应的是,书中对所涉及的文人文事所包含的讽刺,也是多重的。而这首先便是他对附庸风雅的新旧文的一种鄙薄。中国现代作家的生活,既有传统文人的积习的沿袭,又吸纳了许多来自西方传统与现代的影响。钱钟书对现代文学的批评,常常先指向文人的生活方式。在短篇《猫》中,钱钟书就以其特有的笔法,对围绕在主人公爱默周围的一群京派文人做出了辛辣的讽刺。《围城》一开始,即给读者引见了一位因“做了一篇《中国十八家白话诗人》的论文”而新获博士的苏文纨小姐。其口气明显地含着嘲弄:“那女人平日就有一种孤芳自赏、落落难合的神情——大宴会上没人敷衍的来宾或喜酒席上过时未嫁的少女所常有的神情……”苏小姐学的是法国文学,博士学位论文做的却是《中国十八家白话诗人》,闺房里挂的又是“沈子培所写屏条,录的黄山谷诗,第一句道:‘花气薰人欲破禅’” 。如此这般,亦中亦西,亦古亦今,不中不西,不古不今。这跟其后感叹董斜川谈诗,“一个英年洋派的人,何以口气活像遗少”;以及苏小姐飞金扇面上“歪歪斜斜地用紫墨水钢笔写着”仿作的新诗(书写者又是一个政客),透露出同样的讽刺。 钱钟书对新旧文人趣味的讽刺,也表现在他对诗人形象的刻画上。书中对“诗人”的嘲讽,最辛辣的当然是有关曹元朗那一段描写。人物未出场,先介绍背景,他“在剑桥念文学,是位新诗人”。接下去的笔墨,从容貌起笔,“做诗的人似乎不宜肥头胖耳,诗怕不会好。忽然记起唐朝有名的寒瘦诗人贾岛也是圆脸肥短身材,曹元朗未可貌相”。这种有意营构的“错位感”,和后来他整个的人,以及那一首《拼盘姘伴》的诗给人的滑稽印象完全一致: 介绍寒暄已毕,曹元朗从公事皮包里拿出一本红木夹板的法帖……是荣宝斋精制蓑衣裱的宣纸手册…… 鸿渐正想,什么好诗,要录在这样讲究的本子上。便恭敬地捧过来,打开看见毛笔写的端端正正宋体字,第一首十四行诗的题目是《拼盘姘伴》,下面小注个“一”字。仔细研究,他才发现第二页有作者自注,这“一”“二”“三”“四”等等是自注的次序。自注“一”是:“Mélange abultére”。这诗一起道: 昨夜星辰今夜摇漾于飘至明夜之风中(二) 圆满肥白的孕妇肚子颤巍巍贴在天上(三) 这守活寡的逃妇几时新有了个老公(四)? Jug!Jug!(五)污泥里——E fango è il mondo!(六)——夜莺歌唱(七)…… 鸿渐忙跳看最后一联: 雨后的夏夜,灌泡洗净,大地肥而新的, 最小的一棵草参加无声的呐喊:“Wir sind!” 有人注意到,中国的现代性与殖民性是一同到来的,对“西崽”文化的讽刺,是鲁迅和许多现代作家的共同特点。就是像巴金、老舍这样的现代作家写到“女学生”,也会时作讽刺之笔。与之相似的《围城》对留学生做派的这种讽刺,也可以说是一种特殊形式的“后殖民”批评吧。曹元朗的朋友说“现代人要国文好,非研究外国文学不可;从前弄西洋科学的人该通外国语文,现在中国文学的人也该先精通洋文”。这一逻辑就是到今天,似乎仍然很流行。 如果说钱钟书对“新诗人”的反感,主要在“西崽”气,那么,他对“旧诗人”的嘲弄,更在其“遗老”味。这两点在《围城》中曹元朗的身上,则能兼有之。不过,《围城》中对于诗人的批评,也并不单单指向新诗人,它同样指向当时的旧诗坛。  人民文学出版社精装版《围城》 《围城》中的董斜川,一出场就忙着炫耀他与同光体诗人的关系。他夸赞自己的夫人:“内人长得相当漂亮,画也颇有家法。她画的《斜阳萧寺图》,在很多老辈的诗集里见得到题咏。她跟我游龙树寺,回家就画这个手卷,我老太爷题两首七绝,有两句最好:‘贞元朝士今谁在,无限僧寮旧夕阳!’的确,老辈一天少似一天,人才好像每况愈下,光‘不须上溯康乾世,回首同光已惘然!’”卖弄、自得、貌新实旧,以及贯穿其中的或真或假的感伤,成为一种人物的画像。小说中说方鸿渐“奇怪这样一个英年洋派的人,何以口气活像遗少,也许是学同光体诗的缘故”。现实中的钱钟书,与同光体诸多名家如陈衍、夏敬观、李拔可颇多往来,其诗文中也颇多与他们的往来酬答的印迹,甚至还写过一篇记其向陈衍问学所得的《石语》。然而,即便如此,他对这些旧诗人的态度仍然颇有复杂之处。 值得注意的还有,董斜川的谈话也涉及他对新诗的看法。读过小说的人,大约都会记得他“新诗跟旧诗不能比”的那一番宏论。特别是其中提到其与陈散原聊天,“偶尔谈起白话诗。老头子居然看过一两首新诗。他说还算徐志摩的诗有点意思,可是只相当于明初杨基那些人的境界”等一类话。这究竟是在借人物之口批评新诗的境界不高,还是以之暴露旧文人的保守、狭隘、迂腐,似乎并不能做出简单的认定。董斜川对徐志摩的青眼与不屑,也颇使人想到钱基博在《现代中国文学史》中对新诗人的那点儿评论。波德莱尔在说完现代性的短暂、易逝、偶然之后,接着说,“……至于这转瞬即逝的元素,你无权去轻蔑它或是忽视它。如果抑制它,你注定会陷入一种抽象的、无法确定的美的空虚性,就像犯下第一宗罪之前的女人的美的空虚性……总之,如果有一种特定的现代值得成为古代,就必须从中抽取人类生活不经意地赋予它的那种神秘的美……那些到古代去寻求纯艺术、逻辑和一般方法之外的东西的人是可悲的。他深深地一头扎入进过去,而无视现在;他弃绝情势所给予的各种价值与权利:因为我们所有的创造性都来自时代加于我们情感的印记”。虽然在《围城》中,作者并没有对曹元朗及苏小姐的话给予明确的反驳,但从对董斜川谈新诗时的这点儿反讽,读者还是依稀可以看出作者对无端蔑视新文学的人的这种嘲弄。 五、《拼盘姘伴》:超现实主义诗歌的戏拟与反讽 《围城》对现代诗坛的讽刺,也指向新诗对中国或西方诗歌传统的模仿、抄袭。方鸿渐无意中指出苏文纨的题扇诗“是偷来的”,或“至少是借”自德国十五六世纪民歌,虽然出之以小说中的游戏笔墨,但讽刺的,同样是现代诗歌史中常见的现象。早在1922年《学衡》创刊,梅光迪发表《评提倡新文化者》,即指“彼非创造家乃模仿家也”;直至现在,人们批评新诗之失,仍多对其过重的翻译腔,以及对外国诗歌过度的模仿深致不满。 值得特别注意的还有,《围城》中有关新诗的讽刺,也指向一种新异的诗风。曹元朗的《拼盘姘伴》一诗,虽然是出自小说人物的戏作,但在中国新诗史上同样有特别值得认真对待的价值。一般说来,这首诗给人的印象,首先就在其诗句的怪异。方鸿渐说它“简直不知所云”,说它“并不是老实安分的不通”,而是“仗势欺人,有恃无恐的不通,不通得来头大”。虽未点明“仗”谁的势、“恃”什么力,但已暗示出对它的反感,这并非仅限于某个具体的诗人的故弄玄虚,而且与其对整个诗坛某种潮流的态度有密切关系。小说写方鸿渐看《拼盘姘伴》: 诗后细注着字句的出处,什么李义山、爱利恶德(T.S.Eliot)、拷背延耳(Tristan Corbiére)、来屋拜地(Leopardi)、肥儿飞儿(Franz Werfel)的诗篇都有。鸿渐只注意到“孕妇的肚子”指满月,“逃妇”指嫦娥,“泥里的夜莺”指蛙。他没脾胃更看下去,便把诗稿搁在茶几上,说:“真是无字无来历,跟做旧诗的人所谓‘学人之诗’差不多了。这作风是不是新古典主义?” 曹元朗点头,说“新古典的”那个英文字。…… 然而,这未必不是小说家的另一狡黠之处。20世纪西方文学中的新古典主义,主要指以艾略特为代表的一股文学思潮和创作。著名的《荒原》一诗,即以融会多种典故、引用多种语言著称。钱钟书在清华读书时的老师叶公超,留学英国时就曾结识过艾略特,并成为向中国文坛介绍艾略特的第一人。然而,如今细看《拼盘姘伴》,不难发现,除了自加注释,从它类似“自动写作”式的诗句看,它其实更让人联想到20世纪20年代开始从法国兴起的超现实主义。新古典主义强调诗艺对传统的融会,自然也比较注重秩序和逻辑;而超现实主义,正如学者所指出,则“否定理性和传统逻辑是惟一的真理”,“其所使用的主要技巧包括自动写作、催眠、拼贴(collage)、奇谲的暗喻、吊诡的意象(paradox)、黑色幽默等”。 唐小姐读完《拼盘姘伴》,说诗人对“没有学问的读者太残忍了”,诗里的外国字“一个都不认识”,曹元朗说他的诗“不认识外国字的人愈能欣赏”,显然已背离了新古典主义的立场;又说“题目是杂拌儿、十八扯的意思,你只要看忽而用这个人的诗句,忽而用那个人的诗句,中文里夹了西文,自然有一种杂凑乌合的印象”“你领略到这个拉杂错综的印象”“就是捉摸到这诗的精华”,则正合于超现实主义诗歌“自动写作”和“随意拼凑”的特征。 至于说“不必去求诗的意义。诗有意义是诗的不幸”中搬用的纯诗理论,则既是象征主义,也是超现实主义的共同主张。对诗的“意义”的否定,是现代派理论的一大发明。《超现实主义宣言》中说:“超现实主义:纯粹精神的自行活动,人们依赖这种活动,以口头、书面或其他任何方式来表述思想的运转。思想的这种表述,完全摆脱了理性的控制,也完全跳出审美或伦理的考虑。超现实主义基于这样的信念,即相信在它之前一直忽视的某些组合形式更高的现实,相信梦幻的力量、思想无功利的活动,超现实主义旨在彻底摧毁精神的其他所有机制,并取而代之,来解决生活的主要问题。”这似乎仍然是纯诗理论的延续。  《超现实主义宣言》中译本 据学者考察,早在20世纪30年代初,超现实主义就已被介绍到了中国。到20世纪30年代中期,中国文坛对它的态度,已出现了两种不同的倾向,“一方‘给以痛烈的批评和嘲骂’,另一方给以热情的积极的宣扬”,但在文学创作中却并没有发生明显的影响。中国诗人的创作中与超现实主义有关者,最早要算路易斯(纪弦)写于1942年的《吠月的犬》,该诗“脱胎于米罗(Juan Miro)的同名画(20世纪20年代米罗与法国超现实主义诗人画家一度过从甚密)。诗中意象的并置手法打破传统逻辑,创造一种诡异奇幻的效果——如仙人掌上的祼女——可视为纪弦对超现实主义的回应”。但类似的作品在当时还不多见,超现实主义的诗歌在中国真正大放异彩,还要等到20世纪五六十年代台湾“创世纪”诗社的痖弦、洛夫、商禽、管管等人的登台。《围城》写作于1944-1946年间,小说中的故事发生在1937年。可以推想,早在抗战之前,包括钱钟书在内的那些留法知识分子中,对超现实主义诗歌已经比较了解。《围城》中这首诗,即便不算是中国作家对超现实主义诗歌的戏仿,也可看作是对超现实主义诗歌最早的反讽性批评之一。 在今人有关论说中,《围城》常被比作是一部现代版的《儒林外史》,但也有研究者指出,钱氏自己对《儒林外史》的评价,却不像一般说的那么高,其失之一则在“蹈袭依傍处最多”,钱钟书的美学趣味,最要紧处是“天然”,这不仅见之于《围城》中对唐晓芙的描写,也见之于他谈艺常常提及的“水中盐味”和“眼里金屑”的比喻。因而,对于文学创作中的属于病态的一切,对感伤、对颓废,无论新旧,都持批评态度。 六、批评的突围:从鲁迅到钱钟书的“刻薄”与“世故” 《围城》中的这节讽刺,也是指向现代中国的诗歌评论或诗歌批评的。曹元朗读罢折扇上的诗,“又猫儿念经的,嘴唇翻拍着默诵一遍,说:‘好,好!素朴真挚,有古代民歌的风味’”。不知是要讽刺他的无知,还是暗示他的圆滑(心知出处,却不揭破)。当代批评多敷衍之辞,这是众所周知的,但能将敷衍上升为吹捧,同时还振振有辞地发挥出一套“理论”,则属许多“专业人士”的“特长”。苏小姐是因写《白话诗十八家》而得了博士的“专家”,她“看《拼盘姘伴》一遍,看完说:‘这题目就够巧妙了。一结尤其好;“无声的呐喊”五个字真把夏天蠢动怒发的生机全传达出来了。Tout y fourmille de vie,亏曹先生体会得出’” ,正可谓为这类批评提供了一个生动的范例。书中写:“诗人听了,欢喜得圆如太极的肥脸上泛出黄油。鸿渐忽然有个可怕的怀疑,苏小姐是大笨蛋,还是撒谎精。”也正是这类批评在现实中给人的不同印象的一种描绘。其中涉及的,不但有诗歌解读中的习见的过度阐释,更有批评态度的虚夸、浅浮。自新诗兴起以来,提倡者和批评者们出于维护新事物的目的,多赞誉而少批评,对现代诗的艺术解说,从一开始就存在某种程度的过度解读。如何在文本潜质与读者理解之间找到一种平衡,在维护读者的权利的同时,不过度发挥和解读,一直是一个未曾得到很好解决的问题。正是因为采取了小说的方式,现实中难以直言的一切,才得到了至为直率的表达。 中国现代文学批评话语之最受“圈子”限定的事例,常常最突出地表现在诗歌批评领域。回看新诗初创期围绕胡适、汪静之诗歌等现象的批评,许多驳论,已不无“护短”之嫌。到今天许多批评对所言对象的褒扬,更常须作许多限定才具准确意义。但即便如此,也仍然是有突出“人情”之围者,而所采用的方法,也常会突破常规。 《围城》中这一段讽刺,也颇让人想起鲁迅在《“音乐”?》中对徐志摩的讽刺。1924年12月,《语丝》刊出徐志摩翻译的波德莱尔《恶之华》中的《死尸》一诗,诗前有徐氏题记,其中说:“我深信宇宙的底质,人生的底质,一切有形的事物与无形的思想的底质——只是音乐”,又说“你听不着就该怨你自己的耳轮太笨,或是皮粗,别怨我”。其中的玄虚和自负引起了鲁迅的反感,因作如下戏仿讽刺徐志摩: 慈悲而残忍的金苍蝇,展开馥郁的安琪尔的黄翅,唵,颉利,弥缚谛弥谛,从荆芥萝卜玎琤淜洋的彤海里起来。Br—rrr tatata tahi tal无终始的金刚石天堂的娇袅鬼茱萸,蘸着半分之一的北斗的蓝血,将翠绿的忏悔写在腐烂的鹦哥伯伯的狗肺上!你不懂么?咄!吁,我将死矣!婀娜涟漪的天狼的香而秽恶的光明的利镞,射中了塌鼻阿牛的妖艳光滑蓬松而冰冷的秃头,一匹黯黮欢愉的瘦螳螂飞去了。哈,我不死矣!无终…… 这或许要算是中国现代文学史上较早以戏拟手法讽刺新诗的一例。早有人注意到,除20世纪80年代做社科院副院长时那一次表态性的发言,钱钟书论文绝少提及鲁迅,但要说他对鲁迅的文章没任何了解,或不受一点影响,也不可靠。除了谢泳所提及者,《围城》中的不少幽默,也隐隐可见鲁迅的影子。譬如方鸿渐去三闾大学路上听到汽车夫发脾气时,要与汽车妈妈发生关系的粗话,就颇让人想到鲁迅《论“他妈的”》中类似的“纪实”与“反讽”,“前年,曾见一辆煤车的只轮陷入很深的辙迹里,车夫便愤然跳下,出死力打那拉车的骡子道:‘你姊姊的!你姊姊的’”!说钱钟书于意识中未必然,于潜意识中又未必不然地受到了鲁迅讽刺手法的一些影响,应该不能说毫无根据。《围城》中对新诗这种戏拟,或许又是一例。  晚年钱锺书杨绛夫妇 当然,比起鲁迅当年的拟作,曹元朗这一首《拼盘姘伴》,已更像一首“诗”。鲁迅的拟作,直接讽刺的虽是徐志摩,间接也指向当时流行的象征主义诗学对音乐性的极端强调,以及其中故弄玄虚式的晦涩、神秘。钱钟书的拟作,虽然尚不知具体的现实讽刺对象,但最终所指的,似应是当时已然兴起的超现实主义,特别是其所宣扬的“自动写作”的非理性及神秘。可以说,从鲁迅到钱钟书的这种近乎戏谑的态度里,实际也体现着中国现代文学在面对西方时尚文化时的一种较为冷静的、理性的态度。虽然他们的批评,对具体的对象而言,也未必全然公允,但考虑被他们戏拟、讽刺过的这一切,直到如今的诗歌实践中,似乎仍然未能得到有效的克服,这种带点文化保守主义味道的态度,仍然是有积极的意义。时间虽已逝去了半个多世纪,但《围城》对新旧诗人的这些嘲讪,于今读起来,仍然有一种令人会心莞尔的讽刺效果,而他们所采用的这种批评手法,虽然在比较正规的批评传统中未见传人,但在民间,尤其是在针对一些诗歌怪象——如“梨花体”“羊羔体”“乌青体”——的网络批评中,仍然不时爆发出相当广泛的回响。 鲁迅与钱钟书,大概是现代中国最多被指为“刻薄”“爱骂人”的两个人。虽然细较起来,其间也颇有不同——鲁迅所骂,多与社会现实有关;钱钟书则更专注于“谈艺之公论”——“虽即君臣父子之谊,亦无加恩推爱之例”。但这中间会不会也有点例外呢?当年他过度揄扬卢弼,已是引人生疑。金钺说:“其扬也,其果为修词立诚也否耶?恐读者亦将有所致疑也。”晚年的钱钟书似乎更加频频以一种“客气”的态度对待现实中的人和事,以致有不少人发现“钱钟书赞人,语多夸饰”;有人说:“从缅怀钱先生诸多文章中,可发现被钱先生赞扬过的人和著作,实多不胜举。”夏志清说到他写的信,也说其“太捧人了”,“客气得一塌糊涂”。不过,仍然有人注意到,在这些信的末尾,“往往还会留下‘容当细读’这样意味深长的词语。故而他的这些礼节文字,都是当不得真的”,“信中高誉,未必是钱老真话,只是他的善意”。积极点看,或许可以说,晚年的他已更加有意地区分了批评的美学原则与伦理要求的不同应用场域,从而将正式的评论和私下的勉励分别对待。而这又让他在20世纪中国的文化名人中,再次与鲁迅一样被讥讽为“世故”,这中间的酸甜苦辣及复杂意义,同样不能不令人对之深思。 (注释从略) (责任编辑:admin) |