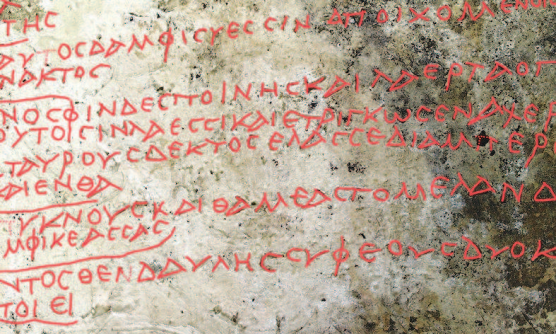

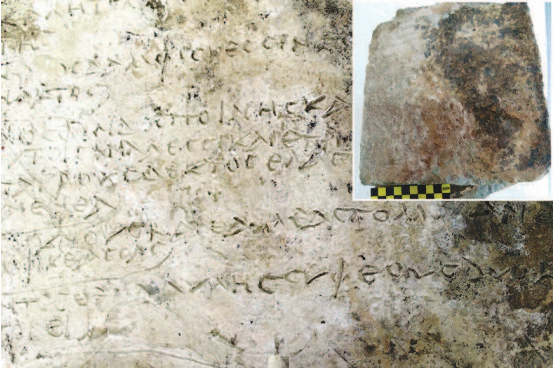

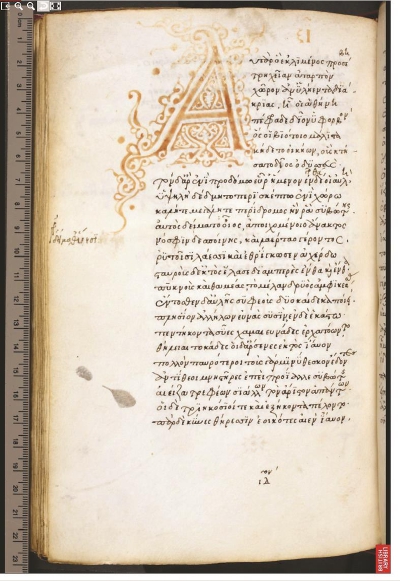

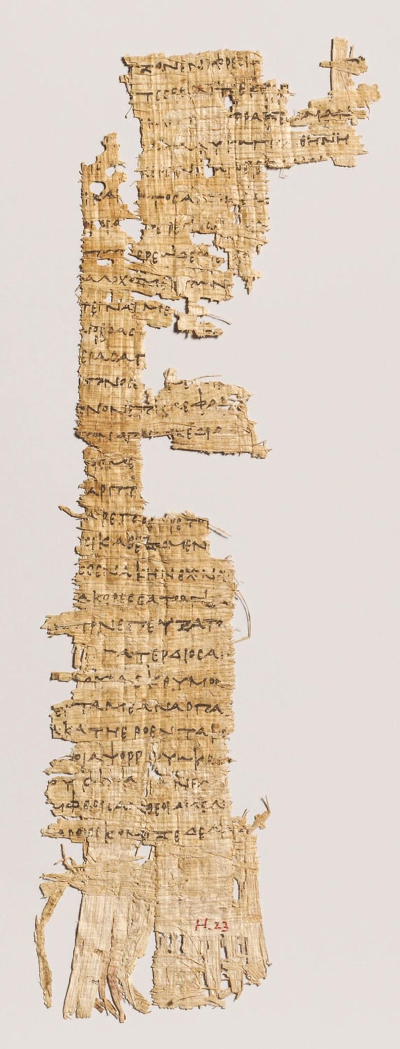

▲加上亮色的泥板文本(《奥德赛》第14卷第7-13行),感谢PeterGainsford授权引用 【导读】7月10日,希腊文化与体育部宣布,希腊奥林匹亚的宙斯神庙附近发现刻于一块小泥板上《奥德赛》第14卷的片段。鉴于荷马史诗在西方文学史上和西方文化中的地位,各种语言的众多媒体对这一发现进行了迅速的报道。所用的标题通常是“发现荷马史诗《奥德赛》最早的片段”,然而欧美学术界对BBC的报道及转载的大同小异的版本意见颇大,因为其中充满了误导性的信息。 《奥德赛》为荷马史诗中的一部,以24卷(依次标以希腊文24个字母)、逾万行的篇幅吟唱古希腊英雄奥德修斯在特洛伊战争之后十年归乡的艰难历程。2018年,这部史诗不断进入公众视野。其中一个重要原因是年初美国宾夕法尼亚大学埃米莉·威尔逊(Emily Wilson)新英文译本的问世,这是自1615年全本《奥德赛》被译为英文以来首部由女性所翻译的英文版荷马史诗。威尔逊教授在一些关键词的翻译上迥异于以往男性译者的版本,使人重新审视这部史诗。比如,polytropos这个史诗中重复出现的修饰奥德修斯的定语,以往的译文通常倾向于“明智的”、“足智多谋的”、“狡猾的”等等,威尔逊选择将其译为“复杂的”,强调这个修饰语的模糊性。在她的理解与呈现中,“奥德修斯是他自己故事中的英雄,在某种程度上,这部诗歌颂扬其主角,并且凸现他获得支配地位的权利。然而,史诗也清楚地表达了有关他道德品质的重要问题,他是个谎话连篇的人、海盗、殖民者、骗子和小偷,他常常在其他人——他自己的人,他所率领的人——遭难和死亡时或乔装打扮、缺席或打瞌睡,他也直接杀死了许多人。”(EmilyWilson,The Odyssey.New York:W.W.Norton&Company,2018,“引言”,第66页)。而对奥德修斯之妻珀涅罗珀,她在译文中则意在展示“她的痛苦、她的勇气、她的聪慧以及她的力量”(“引言”,第88页)。比如,她选择用“muscular”(直译为“强健的”、“肌肉发达的”)这个迥异于以往译法的形容词翻译παχúc(直译为“厚的”,文中是第三格)来修饰她去取钥匙的手(《奥德赛》第21卷第7行)。在很多与公众或与媒体的对话中,威尔逊都明确地表明翻译是一个阐释的过程,在这个过程中,许许多多微观层面的词语选择是重要的组成部分,其累积的结果是巨大的,直接影响读者对文本的理解。威尔逊并不同意马修·阿诺德关于荷马史诗风格与特点的名言,阿诺德认为荷马的文字平实简单、直截了当、崇高庄重,反映这些品质的翻译才是佳译。威尔逊却直言,荷马的风格其实并不简单直接,而常常重复啰嗦,语言虽然并不口语化,但也并非总是高贵之风,不过节奏感确实非常之强。威尔逊的译文刻意避免了浮夸的修辞,用熟练的五步抑扬格流畅自然地传达节奏。译文自出版以来在媒体的曝光率相当高,在欧美学术界和普通读者中接受度走向强势。 泥板上的《奥德赛》  ▲希腊文化与体育部发布的泥板照片 在新译本及其引发的讨论热潮尚未退却之际,另一有关《奥德赛》的重大新闻则是近日的考古新发现。7月10日,希腊文化与体育部宣布,希腊奥林匹亚的宙斯神庙附近发现刻于一块小泥板上《奥德赛》第14卷的片段,这是希腊与德国考古队的联合项目“奥林匹亚多维遗址”(The Multidimensional Site of Olympia)经过三年的发掘所收获的最引人注目的成果之一。鉴于荷马史诗在西方文学史上和西方文化中的地位,各种语言的众多媒体对这一发现进行了迅速的报道。所用的标题通常是“发现荷马史诗《奥德赛》最早(英语the oldest,法语le plusancien,葡萄牙语omais antigo)的片段”,然而欧美学术界对BBC的报道及转载的大同小异的版本意见颇大,因为其中充满了误导性的信息。7月12日新西兰威灵顿维多利亚大学的古典学家Peter Gainsford在他自己的博客“Kiwi Hellenist:关于古代世界的现代神话”所撰写的长文最为全面细致(http://kiwihellenist.blogspot.co ... cordof-odyssey.html),很快为北美古典学会转载,也引起中国人民大学徐晓旭教授的关注并与何珵编译了这篇博文。 泥板的断代可能为公元3世纪之前,来自罗马帝国时代。但断代的详细依据目前尚未公布。假如这个断代是可靠的,那么其上的文字绝非荷马史诗最早的残篇。我们最早的《伊利亚特》和《奥德赛》现代印刷版本来自1488—1489年。在那之前,所谓的荷马史诗存在于(羊皮卷)钞本、纸草、泥板、陶片、陶瓶、墙上的墨迹及刻字,以及古代作家的引文等等之中,但其数量之可观(数以千计)令人咋舌,并且还在不断增加。早期荷马残篇早已编目,并随着新发现的出现而更新。在数字化时代,相关信息可查找鲁汶古书数据库(Leuven Database of Ancient Books),也可在纸草文书数据库(papyri.info)中搜索。已知最早的荷马片段来自古希腊城市Olbia遗址(今乌克兰境内),这片陶瓶残片上的文字来自《奥德赛》第9卷第39行,年代大约是公元前5世纪。来自埃及的纸草文书更是洋洋大观。  ▲大英图书馆藏1479年钞本(HarleyMS5658.f.146v),《奥德赛》第14卷开篇 奥林匹亚新发现的泥板文本来自《奥德赛》第14卷开篇。据新闻报道所提供的两张照片,图片中比较能清晰辨认的是第7行至第13行。刻字水准相对而言较低,字母大小不一,图片里大部分荷马诗行都占据了一行多一点的空间,也不能维持平直,有些行较疏松,有些较紧密,空间安排比较混乱,从审美上来说,视觉效果差强人意,然而好处是每个字母都很清楚。和其他来自古代世界的文本一致的是,这也是一个不以词为单位而且没有标点的文本。同一诗行中的所有的字母连续书写,句读是不存在的,读者需要自己分辨单词并进行断句。 中译本中这13行的翻译如下: 与此同时,俄底修斯离开港湾,走上崎岖的山路,穿过繁茂的林地,越过山岗,行往雅典娜 指明的地点,寻觅高贵的牧猪人的踪迹,仆人中, 他比谁都忠诚,看护杰卓的俄底修斯的家产。 俄底修斯发现他坐在屋前,四周垒着 高耸的墙栏,在一块隆起的地面,围拥着舒坦、 宽敞的庭院,地面上干干净净, 由牧猪人自己堆建, 关围着离家的主人的猪群, 不为女主人知晓,也不为年迈的莱耳忒斯知道。 他用大块的石头垒起围墙,上面铺着带刺的蒺丛, 外面竖着柱杆,围作一圈,顶着石面, 排得密密匝匝,劈开的木段,橡树中 幽黑的部分。围墙内,他分出十二个圈栏。 ——《奥德赛》第14卷第1-13行(陈中梅译文) 泥板上的诗行与这个译本的底本有些不同,有的异文很难说是刻意而为还是抄写错误,抑或刻字者所使用的文本本身录自口头朗读。但异文没有干扰这些诗行六音步格的格律。我们期待发掘者对泥板的学术分析以及古典语文学家对泥板上文本的详细语言文字分析。Peter Gainsford已对文本进行了初步解析。比如第8行少了一个动词,原来可以有个动词的地方为介词“围绕”所代替。所以在其他版本中“他为猪所建”变成了“在猪的周围”。Peter Gainsford最细致的分析是语音学方面的。他注意到第10行中的动词ετριγκωcεν中的第二个字母是不送气的t音而不是送气的θ(发音类似英语中的th),前者是较为复古的发音,这个拼写应该不是一个疏忽而是一个有意为之的决定。这几个异文并不改变这一段文字来自《奥德赛》第14卷的事实。 按照他的誊抄与句读,第7-13行可直译为: 有个不错的大围栏,他的猪倌 亲自,在他主人离家时,在猪的周围, 不曾为他的女主人和老人拉埃尔特斯所知, 用采来的石头和刺梨木围住它们; 他还在外面打下桩子,四处皆是, 排列得密密麻麻,劈开橡木的芯(或树皮?), 在院内他建了十二个猪圈。  ▲《奥德赛》第12卷第384-390行片段,断代公元前3世纪-2世纪,藏于哥伦比亚大学,编号为P.Col.VIII200 荷马史诗未必有“正统”文本 高峰枫曾在《学术“义和团”的胜利》(《古典的回声》)一文中反驳荷马史诗是文艺复兴时期伪造的这种说法,其中提到Roger A.Pack编辑的《希腊-罗马时代埃及的希腊文、拉丁文典籍写本编目》(The Greek and Latin Literary Texts from Greco-Roman Egypt,第二版,1965年,以下简称《编目》)以及特纳的《希腊纸草》(E.G.Turner,Greek Papyri,第二版,牛津,1980年)。《奥德赛》(Odyssea)的校勘本中也会包括“古代残篇”清单。奥林匹亚泥板的新发现则为古代《奥德赛》希腊文本的流传提供了进一步的证据。然而这并不代表荷马史诗有一个一以贯之的所谓“标准”或“正统”文本。至于《伊利亚特》和《奥德赛》是否出自同样的源头,学界意见并不统一。已故的牛津大学荷马专家Martin West认为《奥德赛》的作者不会是创作《伊利亚特》之人,他应该有着爱奥尼亚背景,在公元前7世纪创作了《奥德赛》,要与《伊利亚特》一争高下。但整部《奥德赛》并非一蹴而就,而作者不断加入新的情节,这也就解释了史诗中众多的前后不一。West的观点并不为所有学者接受。无论所谓原初状况为何,两部史诗都经过广泛而长期的吟唱、传抄,文本的异读相当之多却是不争的事实,有时甚至古代学者的评注也渗入正文,直到公元前3世纪的本子和后来的通行本都还颇有差异。 然而到公元前2世纪时,史诗的文本可能进入了较稳定阶段。这是哈佛大学荷马研究大家Gregory Nagy有关荷马史诗文本发展五阶段论的核心(关于荷马史诗文本传承历史的学术著作非常之多,可参阅如Gregory Nagy,Homer'sTextand Language. Urbana and Chicago:University of Illinois Press,2004;M ichael Haslam,“Homeric Papyri and Transmission of the Text”,in A New Companion to Homer. Brill,1997,pp.50-100;Martin L. West,The Making of the Odyssey. Oxford: Oxford University Press,2015,等等)。 新发现泥板上的文字存在着一些异读,这并非独特的现象。即便是在公元前2世纪之后,卷子本和册子本中的拼写错误和异文仍旧屡见不鲜。常见的异文包括用δε而不是τε,词中ει替代ι,等等。比如,纸草残片P.Oxy.781中,《奥德赛》第16卷第292行中是自με咨ν而不是自μ咨ν,类似的例子很多,是被称为i(o)tacism的现象的表现,即包括ι的元音,比如ει,οι等等,其发音与ι趋同。这些正字上的区别并不妨碍阅读。但有一些异文会改变文意。比如,在一个3世纪的纸草残篇中,《奥德赛》第17卷第187行中的最后一个词是γενσθαι(出生,P.Oxy.782,藏于宾夕法尼亚大学)而不是λιπσθαι(留下)。两部史诗复杂的流传历程为后世学者留下了很多关于文本的疑难问题,学者之间对于如何处理古代残篇以及在哪一个版本更具有权威性等问题上常各持一词。目前的主要校勘本之间出入甚多,Helmut van Thiel的Olms本和Matin West托伊布纳本不尽相同,而两部在很多细节上与20世纪初的牛津本又大相径庭。文本流传于校勘记的复杂程度常使非荷马文本专家望而却步。  ▲《奥德赛》第20卷纸草残片,公元前3世纪,现藏美国大都会博物馆。其中包含了后来的版本中没有的几行诗句 这个新发现比较有意思的地方是其材质为泥板,而不是石头(宙斯神庙那里有很多石质碑刻),所以它的功用为何是个比较有意思的话题。2011年时,希腊也曾出土过泥板文书,文字是线性文字B,是记账资料,断代大约是公元前1450—1350年。但泥板文书总的来说在希腊是难得的发现。2011年所发现的泥板其制作工艺简单,经太阳晒干而未经烧制,并不易经过历史时日存留下来。只是因为当年和其他废弃物一起被焚烧歪打正着得以保存。对于奥林匹亚新发现的这块泥板的制作,发掘者尚未提供充足的信息。我们目前也不知道这里曾经有过多少其他泥板,是否有其他的荷马史诗诗句。 在古代,并不是《伊利亚特》和《奥德赛》的所有卷章都同样受欢迎,也并不是所有家中收藏荷马史诗的读者都一定收藏全本,每一卷皆可独立誊抄或收藏。据统计,《伊利亚特》的前两卷、《奥德赛》第4卷及第11卷最受欢迎,虽然数据并不全面。而在两部史诗之间,《伊利亚特》更胜《奥德赛》。新发现的泥板也使得我们对为什么选择第14卷心生好奇。第14卷的主题是主仆关系、忠诚的奴仆,是否与此相关?在语境阙如的情况下,我们很难回答这个问题。  ▲最新《奥德赛》托伊布纳校勘本第290页,左边的希腊字母“ξ”标记第14卷开始。页下为校勘注释(MartinWest,HomerusOdyssea.Massachusetts:deGruyter,2017) 7月14日,埃米莉·威尔逊也在《伦敦书评》的博客上对这个新发现做出了回应(https://www.lrb.co.uk/blog/2018/ ... on/making-a-pigsty/)。她毫不客气地将刷屏的不实跟风报道称为“假新闻故事”(fake news story),并对此表示担忧:“这么多人觉得只有追溯到‘最古’,古代才是有趣的,这是件糟糕的事。”她的结语也可作为本篇的结语:“这个失真报道的积极一面,是揭示了公众对于与古代世界相关新闻的一种饥渴。随着众多令人激动的新发现(如2004年才发现的新的萨福诗篇),以及运用数字化影像技术辨认曾埋在废弃物堆中数个世纪的纸草上模糊不清的字迹,如今正是研究对更古老的文本的古老记录的大好时光。” 作者:刘津瑜(上海师范大学“上海千人计划”特聘教授、美国德堡大学古典系教授) (责任编辑:admin) |