|

【摘 要】 本文旨在從用字區別、敘述視角與稱謂變化、竹簡背側劃痕、契口與書寫狀況等角度入手,論述清華大學藏戰國竹簡《越公其事》一篇中簡文各處內容在取材和抄寫上的差異。主張其選用了若干份不同原始文獻材料、分次抄錄而成,並淺析該主張的依據,由此探討簡文文獻形成。並淺談《越公其事》簡序排列的個人看法,新作殘簡綴合一则。 【關鍵字】 清華大學藏戰國竹簡;越公其事;文獻形成;簡序排列 一、文獻綜述 《清華大學藏戰國竹簡(柒)》(後文亦簡稱爲清華簡)公布以來,學者們對其中的四篇新文獻展開了熱烈的討論。其中篇幅較長的《越公其事》一篇,更是關注的熱點,學者們從文字考釋、文獻整理、史事考證等諸多方面都對其進行了深入研究。《越公其事》簡文有殘缺,首尾兩章較爲嚴重,經拼綴後共七十五支竹簡,文義基本完整,篇題由整理者根據篇尾文字所定。全篇根據章尾標誌符號,或簡尾留白,或章間空白,劃分爲十一章,敘述了越王勾踐戰敗困棲會稽,向吳王夫差求和,之後勵精圖治實行各項政策,最終滅吳的過程。簡文首尾內容與《國語》的《吳語》、《越語》有密切關係,而中間部分內容則與傳世文獻不同,比較全面地記載了勾踐所實施的五項政策,這些內容乃是越國崛起並最終滅吳的原因與過程。 二、研究目的 本文主要從《越公其事》的部分用字與簡文書寫情況、簡背劃痕與竹節位置、內容敘述視角與稱謂的變化等角度,試分析《越公其事》的文獻取材與抄寫的過程,主張其首尾部分的外交與軍事內容和中間部分具體的政策實施內容,取材自不同的原始文獻材料、並由一位抄手分多次抄錄而成。下文將分「取材」與「抄寫」兩個層面,試論該主張的依據,並嘗試對《越公其事》的文獻形成做歸納。以及在末尾部分,對其竹簡排序提出一些個人看法,探討新作的残简綴合一則。 筆者專業知識有限,觀點論述多有欠妥,還望海涵。此文僅作拋磚引玉,以助清華簡研究的探討,不當甚或謬誤之處,懇請方家賜正。 三、幾點討論 (一)《越公其事》的章節構成與內容分佈 以下以表格的形式列出清華簡第一章至第十一章的簡文內容與對應的竹簡位置。

如表所示,我們大致可以將《越公其事》的內容分爲三大部分: 第一部分(A)爲第一章到第三章,講述的是越王兵敗向吳王求和,吳王接受求和的過程。具體分章紀錄了越王勾踐派大夫文種爲使者求和及越國方面的外交陳述、吳王夫差與臣下伍子胥對於越國和談的不同意見與討論過程、吳王夫差會見越國使者文種發表吳國的外交陳述並接受越國求和三組內容。 第二部分(B)爲第四章到第九章,講述的是越王勾踐決意復仇,實施五政的事前準備與五政的具體內容。分章紀錄了五政準備階段讓國民休養生息的計畫,以及具體的好農、好信、徵人、好兵、敕民五項政策,爲出兵吳國做好了準備。 第三部分(C)爲第十章與第十一章,講述的是勾踐出兵伐吳,敗吳師,吳王夫差求和而被勾踐否決的內容。分章依次紀錄了吳越交戰過程和此後兩國的外交對話內容。 (二)「取材」層面多樣性的論證 1.「于」和「於」的用字差異 現存的《越公其事》簡文中出現的「yú」字,共分三種字型(爲了敘述方便,不區分「于」和「於」兩字時,統一用「yú」來指代,後文同),分別爲表示「于」的字型  如上所示可發現,《越公其事》首尾部分即第一章到第三章與第十章和第十一章,「于」和「於」字兼有,「於」字頻率似略多於「于」字。而中間第四章到第九章與五政相關的簡文內容中,除了簡41出現一例用「於」字的情況外,其餘全部爲「于」字。參見下表:

古漢語裏「于」和「於」究竟存在何種差別,有關於此的研究,學界過去已有非常多的論述和著作,清代學者段玉裁在《說文解字注·五篇上·亏》[2]中記曰:「凡《詩》、《書》用『亏』字,凡《論語》用『於』字,蓋『于』、『於』二字在周時爲古今字,故《釋詁》、《毛傳》以今字釋古字也。」王力在《漢語史稿》[3]中說:「『于』是『於』的較古形式,甲骨文的介詞用『于』不用『於』,《書經》和《詩經》、《易經》也以用『于』爲常。」亦有如高本漢等學者嘗試從語法和意義的角度分析兩字的區別[4],但是對於此觀點目前有許多的反對意見。 郭錫良在《介詞「于」的起源和發展》[5]中反對了高本漢的觀點,並指出:「『于』、『於』古音並不完全相同……從古文字的資料來看,甲骨文裏只有『于』字,沒有『於』字,春秋時期的金文裏才有『於』字……『于』、『於』的區別是時間的先後,而不是語法作用的不同……『于』、『於』混用,春秋時代多作『于』,戰國以後,『於』字的比例越來越大,以致最後取代了『于』。」 宮島和也亦在《戦国楚・秦における前置詞「于」「於」をめぐって》[6]一文中整理了清華簡《繫年》中「yú」字的使用情況,說明了在「著點(goal)」、「對象(theme)」、「起點(source)」、「場所(location)」等各語法情況下,「yú」字都沒有明顯地表現出使用上的差別。並在比較秦系和楚系出土文獻的基礎上,指出在春秋戰國時期發生的並不只是單純的「于」字向「於」字的過渡,而是存在地域性的特徵和差異的。 筆者對此的主張如下: 參照如上所述例子,基於目前學界可信的研究結論,筆者認爲《越公其事》一篇簡文中出現的「yú」字分佈差異,是由其抄錄時選取的原始文獻材料不同造成的,其差別可以是地域上的,更可能是時間上的。故筆者主張《越公其事》簡文中部有關五政內容的部分,和首尾部分的其他內容,分別參考自不同時期或地域的原始文獻,五政部分的材料在時代上很可能要更早於首尾部分的材料,並且可能是由同一書寫者分若干次分別抄錄而成。(關於分次抄錄主張的依據,將在稍後論述。下文先行論述簡文取材不同的主張的各項依據。) 正如清華簡整理者所述,《越公其事》簡文首尾內容大體上和《國語》的《吳語》、《越語》所載相同,可見其在內容上可能選取了與《國語》類似或是相同的文獻材料。與傳世文獻內容相近,亦從側面反映了所載的勾踐滅吳之事,在戰國時期就已經廣泛流傳並被傳抄於各地,故而在「yú」字的使用上也體現出了戰國時期「于」、「於」兩字混用的情況。這種情況可能是因爲這些內容的行文直到戰國時期才逐漸成形,亦可能成文於較早時代但在不斷的流傳和傳抄過程中,其書寫者或有意或無意地按照當時的用字習慣記錄了內容。近年也有學者通過研究不斷指出,已出版的清華簡中的許多簡文用字,除了帶有楚系文字的特徵外,個別用字還體現出了三晉文字的特點,這也是戰國時期各地域文獻廣泛交流的證明之一。 此外,簡文中五政部分基本用「于」字,說明其材料或可上溯至越滅吳後不久的春秋末戰國初之際。從對越國的內政做了詳細記載這一點來看,其文獻亦可能最初即來自越國內部,後來流入楚地。而傳世文獻所未曾記載,亦說明了五政部分的材料來源更加原始,因其流傳度不高未被廣泛傳抄,故保留了春秋時期的用字特點。同時,也正因其流傳度相對較低,以致其所記載的內容失傳於後世。 2.稱謂與敘述視角的變化 從第一章至第十二章,各章的敘述視角與對吳王、越王的稱謂如下表:

敘述視角的變化與前文所論述的「yú」字的分佈情況有相似之處。五政部分內容,是從越國視角敘述的,對越王勾踐的稱謂直接是一個「王」字。此外,第四章首尾兩處使用了客觀敘述,用了「越王勾踐」四字全稱,而第四章中間部分則和五政部分一致,單稱一個「王」字,爲越國視角。(簡文中「勾踐」的「踐」字亦有兩種字形,前三章與後面章節所用字形不同。本文後續亦會提及。)第十章在章內記述至勾踐讓邊民挑釁吳人後,轉換了視角。從常理考慮,該篇記載越王勾踐之事,大可以通篇以「越王」或「勾踐」記述,因記載內容而特意更換視角與稱謂,恰恰說明了簡文選材上的不同,乃抄寫者依原材料直接抄錄所致。 並且,我們還可以發現,簡文的每一次視角轉換,都伴隨著一次全稱「越王勾踐」的使用。筆者認爲,一份單次創作或記錄完成的文獻材料,一般只會在篇首或第一次出現時使用人物的全稱,而《越公其事》第四章和第十章都在視角轉變的同時再次使用了「越王勾踐」的人物全稱,其原因筆者認爲可能有兩點:一則可能是如上所述,抄寫者選取多份原始材料後,不加修改依原內容直接逐字抄錄,故遺留了多份材料所帶來的多次全稱。二則亦可能是抄寫者爲銜接多份原始材料,有意添加了起過渡作用的句子,並在其中使用了人物全稱。 以上兩種可能性,雖有差別,但都與敘事視角的轉變一樣,體現了《越公其事》材料來源的複雜性和多樣性,筆者認爲,這也是其根據多份材料或分多次書寫而成的證明之一。 此外,如果我們假設上述視角的轉變,只是抄寫者在抄錄一份原始材料時沒有完全照抄原文而根據當時的情況改寫了原內容的人物稱謂,但因爲部分章節同時記述吳越兩國之事,難以不加國別直接都以「王」指代勾踐,才導致稱謂不同並帶來了視角轉變的錯覺。那麼由此對稱謂做統一改寫處理的抄寫者理應也在抄錄過程中改寫其所見的「越王勾踐」的全稱,以使內容更加順暢。如果難以解釋抄寫者有意不改寫這些全稱的原因,那麼稱謂的差異就可能是原本即存在於抄寫者所參考的原材料中,而抄寫者全部或部分地忠實抄錄了原材料的稱謂,故而可以說明《越公其事》中各章的視角差異在一定程度上的確是存在的。 羅雲君在《清華簡〈越公其事〉研究》[7]中運用文本分析法和二重證據法對《越公其事》的原本出處與年代、流傳途徑等做了研究與探討,認爲其原始文本極有可能出自越國國史系統,而流傳途徑則有「從越國流入三晉經整理後傳入楚地」與「從越國傳播或作爲戰獲直接流入楚地」兩種可能性。 綜合羅雲君的見解,筆者認爲《越公其事》首尾篇章的中立客觀敘述與中間五政部分主觀的詳細記載,或可推測其文本乃是楚人根據「由晉地記述整理後向外流傳的吳越史料」與「由楚地所掌握的越國內部原始國史材料」等不同原始文獻整理抄錄而成。 (三)「抄寫」層面多次性的論證 根據竹田健二《清華簡『越公其事』の竹簡排列と劃痕》[8]所述,《越公其事》簡背共有兩道連續的劃痕,如下二圖所示: 第一道劃痕X從簡1開始至簡33爲止,第二道劃痕Y從簡34開始至簡68爲止。其中劃痕X爲特殊的「逆次簡冊背劃綫」,如下所示。   (圖3) 「逆次簡冊背劃綫」即直接以正面簡文排列竹簡,背側劃痕會顯示上圖所示非連續式狀態,必須將各簡從正面依次翻轉,或者將簡文從正面依次從左至右排列,才能使劃痕成爲一條連續的直綫。關於這種特殊的劃綫,有學者推測這是因爲當時有部分竹簡是從左向右編聯所致的。但《越公其事》一篇,同時存在正常劃綫與逆次劃綫,如若分別編聯簡冊,將會使正文內容不連貫,且75支簡全部爲三道契口刻於竹簡正面右側,可見簡冊反向排列的說法至少對於《越公其事》一篇來說是不合理的。那麼出現如此兩條相異的劃綫的一種可能解釋就是,這兩條劃綫是在竹簡全文編聯在一起之前便已存在,可以是制簡過程中便已劃出的,也可能是分兩次抄寫各自劃出後,再編聯成冊的。 不過,劃綫的情況只能作爲竹簡排序的參考,出土文獻中也有許多簡文的背面劃綫並沒有按照內容的順序排列。所以,如果沒有其他類似的輔助證明,單就這一項就主張《越公其事》的簡33前內容與簡34後內容爲分次書寫而成,就太過武斷了。而筆者發現簡33前各簡和簡34後各簡,在各簡書寫字數和竹簡下契口高度與形狀上,也都恰好展現出兩分性。 具體字數情況見下表:

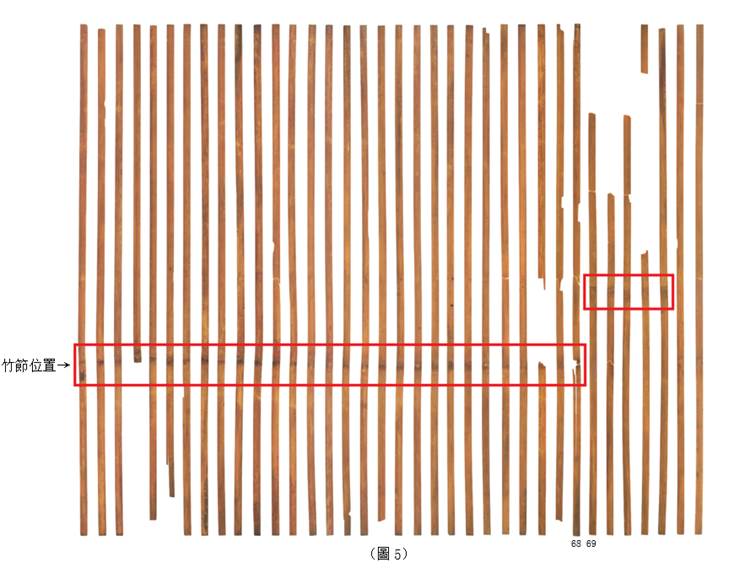

陳劍在《〈越公其事〉殘簡18的位置及相關的簡序調整問題》[9]中指出,簡35應接簡33成文,簡36上與簡18與簡34構成一支簡,筆者贊同其觀點,後文會淺談個人對竹簡排序的看法。此處僅以說明,簡35位置在簡33與簡34之間。根據字數,當屬於劃痕X所在的簡1-33組。 下面再參考契口的情況:  (圖4) 簡35似殘斷於契口處。可以看出左右兩組在下契口的高度、形狀上都有明顯的差別。簡1-33與簡35所屬的一組簡,對比簡34加簡36以後一部分簡,在劃綫分隔、契口狀態、正面字數上,都存在區別。筆者據此主張這兩部分內容是同一抄手分不同時間抄寫而成。 此外,如上圖2所示,劃綫Y中止於簡68,而從簡69開始,恰好是第十一章內容。第十章與第十一章內容,各自獨立,區分明顯。參看以下一張簡背竹節位置的圖片:  《越公其事》所用竹簡,簡1到簡68背面的竹節遺留痕跡非常統一,皆爲全簡下部三分之一處,似乎是對書寫的簡有意經過篩選。但從簡69開始,往後依次幾支簡的竹節位置在正中位置,可見在竹簡的選擇上出現了差異。綜合劃綫消失、竹節位置改變、正文內容分章區分明顯等要素,簡69到簡75的內容也存在單獨作成的可能性。 (四)其他一些用字差異的例子 1.和〈使〉有關的字 《越公其事》中與〈使〉有關的字,共計出現六種,分別爲雙人旁加上「吏」字的 (1) 雙人旁的 (2) 其他與「派遣使者」無關的非「指示」類使役的動詞,簡文中作 (3) 同「事」的 ( 綜上,與〈使〉相關的字,用字情況複雜,似根據章節有一定規律,但因例子太少,不能得出有效結論。 2. 「勾踐」的「踐」字 「勾踐」的「踐」字在前三章作「 四、文獻形成總結 本文前述內容,從各章「于」、「於」用字的差異,「使」字和「踐」字的用字變化,以及敘述視角在客觀視角和越國視角上的轉變、對越王勾踐稱謂的不同等情況,論述了筆者認爲清華簡《越公其事》一篇在取材層面是根據不同原始文獻所抄錄而成的主張。同時通過簡背劃痕分佈、契口狀況、竹節痕跡變化、各簡字數統計等信息,做出了《越公其事》的簡文資料,在簡34・簡35前後、簡68・簡69前後,乃各自分開抄寫的猜想。 綜合以上對《越公其事》文獻形成的論述,筆者認爲,《越公其事》是一篇以越王勾踐這一人物爲中心,以其滅吳始末爲主題,在取材上複雜多樣,參考當時的各種相關原始文獻資料,在抄寫上分段分章,分批次抄錄修改而成的文獻。 五、有關簡序排列 如上文圖4所示,簡文下契口的形狀和高度可分爲兩組,簡34的情況更接近簡37與簡38,故其於應位於簡35之後,此點和陳劍指出的簡35應緊接簡33的看法相吻合。而簡36中段帶有章尾標誌符號,根據其他章慣例,簡36中段應前接於開始新一章的簡37。同時,參考簡34與簡37上劃綫的左右邊緣高度與斜率關係(見上圖1劃痕Y。由於《越公其事》簡背劃痕相對整齊,沒有錯亂,今假設簡34和簡37同屬於一條連續的劃痕),兩簡之間很可能僅有一枚竹簡(今已有一枚簡36,情況吻合),這一點,竹田健二在其《清華簡『越公其事』の竹簡排列と劃痕》一文中結合陳劍的推論做了詳細的圖解。而簡35末字爲「夫」,與簡36上段殘片二字可構成「夫婦皆[耕]」,文義非常吻合。故簡36上段緊接於簡35。所以簡33・簡35・簡36上三簡依次相連。 再看簡18與簡34的缺口拼接如圖:  兩簡裂紋吻合,可直接綴合。陳劍已在《〈越公其事〉殘簡18的位置及相關的簡序調整問題》一文中指出:「可將簡18插入簡36上與簡34之間,三段本爲一簡之折,可以遙綴。」此處補足其推定,簡18和簡34兩簡應直接綴合,中間當沒有其他文字。並根據左側各簡契口位置可知,此處斷裂是由竹簡中部契口導致,契口下脫落一小塊竹簡,其裂紋向上延伸導致簡18與簡34斷裂,所以簡34周圍各簡位置可作如下所示排列:  簡18與簡34斷裂處殘缺的可能爲 [1] 李學勤.清華大學藏戰國竹簡(柒)[M].上海:中西書局,2017。本文圖版亦取自此書 [2] 段玉裁.說文解字注[M].北京:中華書局,2013 [3] 王力.漢語史稿[M].北京:中華書局,中冊第332頁,2004 [4] 高本漢.Onthe Authenticity and Nature of the Tso Chuan[M],1926 [5] 郭錫良.介詞「于」的起源和發展[J].中國語文,257期,第131-138頁,1997 [6] 宮島和也.戦国楚・秦における前置詞「于」「於」をめぐって[J].中国語学,262期,第114-133頁,2015 [7] 羅雲君.清華簡《越公其事》研究[D].長春:東北師範大學,碩士學位論文,2018 [8] 竹田健二.清華簡『越公其事』の竹簡排列と劃痕[J].中国研究集刊,64期,第49-67頁,2018 [9] 陳劍.《越公其事》殘簡18的位置及相關的簡序調整問題[EB/OL].復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站(http://www.gwz.fudan.edu.cn/Web/Show/3044) [10] 袁康.越絕書[M].上海:商務印書館,四部叢刊初編,第284-285冊 (編者按:本文收稿時間爲2019年3月19日08:13。) (责任编辑:admin) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||