|

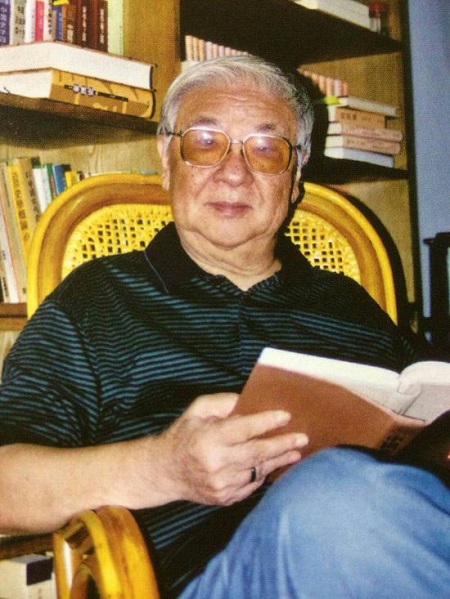

台湾史学七十年的变迁,既是中国史学变更的一脉,也是世界史学发展的一支。台湾大学历史系的古伟瀛教授作为台湾史学变迁的见证人和重要亲身参与者,于2019年4月25日受邀在上海大学历史系作了一场题为“台湾史学七十年:史学变迁对个人研究的启发”的讲座。此讲座以他在2018年9月担任山东大学儒家文明协同创新中心的访问学人三个月期间的研究成果为基础,文中参考并引用不少前人著作,尤其是王晴佳教授的《台湾史学史》(上海古籍,2017)。他的讲解带入感很强,灵动性十足,以大历史视角和个人体验相结合,将台湾史学七十年发展做了清晰的介绍和梳理。  《台湾史学史》 内地史料派的移植 古伟瀛教授认为在上世纪五六十年代,傅斯年领导的“中研院”历史语言研究所(以下简称“史语所”)和台湾大学,深深影响了台湾的史学学风。抗战期间,傅先生与“史语所”漂泊到四川李庄,后又于1949年1月随“史语所”迁至台北南港,同时傅任台湾大学的校长。傅斯年先生治学风格强调扩充史料,但不限文字资料,更包括了对地下材料的扩充,他推动“史语所”李济的河南安阳考古,即代表此一新趋势。傅斯年先生对钱穆以考据成名而批评考据意见很大,对于谈论历史解释以及所谓“义理”的著作不屑一顾。 傅斯年来台不久后去世,“李济与沈刚伯通力合作,两人均才智过人,借助内外的公私资源,将台湾的人文社会学界由衰败残余逐渐拉回到稳定,再一步一步向前开拓发展”(引自许倬云教授)。 古伟瀛教授在上世纪六十年代进入台湾大学历史系本科学习,虽无缘亲炙傅斯年,但也受到了史料派相当大的影响,特别是“史料派专家”方豪及前北大历史系姚从吾教授的研究方法。方豪以前在浙江大修院时就私淑考证大师陈垣,写信去北平辅仁大学请教,以致他差一点被修道院开除(当时修道院规定,不能随便与外人通信)。方豪的考订及在地是其研究特色,他极擅长考订,许多研究成果均属此性质,代表作《中国天主教史人物传》。古教授因为研究教会史的因缘,常有这方面的共同兴趣及史料查找,所以与方豪教授有很深入的互动,并在其治学方面受到了影响。  古教授在讲座中 史料派式微,转向西方取经 台湾史学在1970年到1990年间最大的特色是向西方取经。傅斯年遗留下来的“史料学派”特色,在六十年代后期逐渐式微。随着台湾地区与美国关系的加强,同时又与大陆学界隔禁,海归一些学者的陆续返台,台湾史学经过了一场西方行为科学及社会科学的洗礼。台湾史学研究在此时引进了大量的欧美的理论与方法,其中以韦伯理论、年鉴学派、心理分析方法及量化史学最突出。 第二次世界大战后,美国学者提出的发展理论框架,亦即所谓的“近代化”(Modernization)叙事模式成为许多国家来诠释其当代史的重要基础。美国兴起的行为科学,对于人及人类科学的研究又多了一门学科,此学科最重要的是加入了心理学。除了以前的“社会科学”,现在又加上了“行为科学”,在台湾统称为“行为及社会科学”。欧美此时的行为及社会科学在研究方法上有了很多的创新,更重要的是由于电子计算机的发明和普及,使得学术研究有更多及更快的发展。 上个世纪七十年代台湾史学界之所以能够引进量化史学、心理史学的新方法,必须归因于几位海归的史学家,他们不但具有指引之功,还有亲自使用这些新方法的例子。田纳西大学的郝延平回台客座,就如何定下一个研究题目,主张一定要有主标题和副标题(“双节棍”式的标题[彭明辉教授语]),此外还提倡“洋八股”,撰写每段一开头都要有主题句(topical sentence)。逯耀东教授(1933-2006)作为台湾大学第一位历史学博士,颇有使命感,学成后商讨和推进台湾史学的前景,除了以研究生的名义向哈佛燕京学社申请经费,出版专属研究生的刊物《史原》以外,还提出一个方案,要博士生分头研究中国各时段的史学史,他自己是魏晋史学,博士生阮芝生研究《史记》,罗龙治研究唐朝,张元研究宋代,徐泓研究明清,按此方案,可能出现较全面的中国史学史。虽然这些学者并未完全按照此方案从事未来的研究,但也在史学史界颇有表现。  历史学家逯耀东 许倬云教授在获得博士学位后,在“史学所”及台湾大学任职,在其主持台湾大学历史系时期也时常聘请海外学者来台大历史系担任客座教授,邀请青年海归学者来开课训练研究生,筹备出版《台湾大学历史学报》,开一时风气,极大推进了台湾史学的发展。 此阶段,古伟瀛教授也在《食货月刊》上介绍一些量化研究的方法以及应用于中国史料的例子,并陆续在量化史学领域发表了几篇文章。许倬云教授曾教导学生不要以为数字即等于精确,数字一样可以说谎,所以统计的类别适不适当、取样足不足够,曲线方法,走势都不能乱搞,没有穷尽材料就不能比较。为了改变学风,许教授又延聘在欧美大学教书的有名学者,例如艾伯华、孔华润、郝磊夫、杜维明等人来系里客座,介绍史学的新方法和新观念。许教授回忆:“从那以后,台湾史学确实发生了很大的转变,但这不是我一个人的力量,还有《思与言》的杂志同胞们的助力,有系统的介绍史学方法和新观念,主张历史研究要借助社会科学的东西,强调史学不仅要‘叙述’,也要‘解释’。从《思与言》到《新史学》,这五十年来台湾史学界对历史研究的方法和取向,以及大概的模式,就这样定了下来。” 另外影响台湾史学面貌的一个外在因素是当时台湾与大陆是在冷战时期的对立,因此台湾史学界一方面无法延续大陆时期的史学成就,在社会经济史的研究上更是无法以马克思主义的角度来进行,许多大陆的新发现的资料无从得知,更谈不上应用。同时台湾处在戒严时期,有些题目事涉敏感,不太方便研究,例如陶晋生教授提到他在六十年代初要选硕士论文题目时,“本来想研究宋金关系中的宋高宗,后来考虑到这个题目也会涉及到台湾偏安一隅的政局,就改从宋金关系方面出题了”。同时期针对大陆的建国初期的系列运动,台湾发起了中华文化复兴运动,提供资源来提倡中华文化的各种元素,特别是人文与艺术方面。 社会科学及史学的中国化 二十世纪七十年代,台湾的人文和社会科学界受到了西方,尤其是美国学术风气的影响,愈来愈多的学者使用西方传入的行为及社会科学的理论及方法进行研究。不过在使用了若干时日后,发现了不少问题。最明显的是这些外来的理论与方法在台湾出现了水土不服的问题。 当时台湾的行为及社会科学有一些新的转向,就是社会及行为科学的中国化。当时这种转变最力的提倡者杨国枢和文崇一提到:“多年以来,我国的社会及行为科学界,一直忙于吸收西方的研究成果,模仿西方的研究方式,似乎已经忘记了将自己的而文化背景反映在研究活动中。在缺乏自我肯定与自我信心的情形下,长期过分模仿西方研究活动的结果,使中国的社会及行为科学个性与特征,终会沦为西方行为与社会科学的附庸。”陶晋生教授在“我的学思历程”里提到:“一个历史研究者总不能跟着社会科学的发展跑,而且即使能够勉强跟上时代,还存在着西方学术理论能否运用到传统中国历史研究的问题。” 在当时,台湾当时的政治文化及认同身份是以“正统中国”和“自由中国”自居的。但随着中美邦交正常化,中华人民共和国在联合国恢复合法席位,台湾在国际日益孤立,加之1990年代李登辉主政后,台湾意识强烈,“中国化”渐渐不太提了,而以“本土化”和“在地化”取代。不过值得注意的是,虽然所用的名词被取缔,但行为及社会科学的研究是持续原来的方向。 古伟瀛教授在探讨量化方法应用于中国史料中,就深觉分类的标准就需要“中国化”。他反思到作为一个中国人,在学术研究上当然应该中国化,这是毋庸置疑的,我们不能在学术上,装上英国人的头,美国人的脚(王学典教授语),也不能用筷子吃西餐(叶启政教授语)。若进一步思考,学术中国化有没有具体的标准。我们有没有纯粹的中国史学呢?事实上,在史学与社会科学方面,自从二十世纪以来,都是模仿西方建立的学科,虽然史学自古已有,但自梁启超批判传统史学以来,史学这一门也是按西方的学科建制以及研究规范而成为今日的模样。史学方面,不管是有意还是无意,不管是喜欢还是厌倦,无论是史料的探求,因果的分析及诠释,或是史着的写成,处处都有外来的基因,有的是东亚他国的,有的是欧美澳的。但是只要在研究时是以中国人的主体性,或中国人的意识来进行,就是中国化。 后现代史学、新文化史的兴起及本土史学时期 到了上个世纪九十年代到二十一世纪初期,台湾史学来步入了后现代史学、新文化史及本土史学时期。后现代史学以及新文化史大约是在1990年前后同时并起的,后现代史学的主张成为新文化史的养分,而新文化史也强化了后现代史学的一些诉求,加之由于台湾政治局势的剧烈变动,其逐渐去中国化的政策,使得台湾史学本土化的趋向愈来愈明显。 古教授在加拿大留学多年,观察到弱小国家在世界强国的阴影下维持生存及发展的策略,体会到运用现代的行为及社会科学理论及方法上的有限性,因此对于后现代主义史学所提供的另类的史学思维及实践很有想去认识的兴趣。在进行阅读及理解的过程中,他感觉台湾的史学还可以汲取史学新思潮的养钟,因此与从美国过来、又对后现代主义有深入认识的学者王晴佳合作出版了《后现代与历史学——中西比较》(山东大学出版社,2003年),对影响颇大的后现代主义及其与历史学的关系作了深入浅出、全面周到的解释和评述,具体分析了一些具有后现代意识的中国史著作。古教授本人也发表过的后现代史学相关论文,并对后现代史学有着独到而深刻的理解。  《后现代与历史学——中西比较》 由于后现代史学家强调所有历史著作的“建构性”,因此在中外史学界产生了许多以“制造”(manufacturing)、“发明”(inventing)或“制作”(fabrication)为名的书籍。同时后现代主义史学强调的去中心化,尤其是去欧美中心论,使得学界将目光转向一些曾被殖民的国家,以及曾被压制或挪用的弱势团体或族群的声音。微观史学的出现以及平时主流史学不会注意的“日常生活史”成为史学家新近有兴趣的题材。日常生活包括了民俗活动、嘉年华会、历史遗址、庆祝纪念日等都成成为史家研究对象,像是研究元宵灯会、龙舟竞渡、黄鹤楼之研究等。 学者指出,在海外学者积极参与并协助下,台湾近史所于1992年召开了主题为“近世家族与比较政治历史”的大型的国际会议,目的是想要带领一个新的研究方向:“人类文化原为一综合体,历史研究趋向以人类文化的总体面为研究对象,亦为学术发展的必然趋势。在此一趋势下,家族的历史,涉及政治、经济、社会、文化各方面,自然成为重要的研究课题之一。” 台湾近三十年来充斥着一种现象,亦即大量历史事件被重写或改写,台湾史的各种题目的研究也此起彼落,例如二二八、白色恐怖或美丽岛事件等,这种大量的历史的重构或改写是在争取历史的话语权,这样的现象多有其意识形态的背景以及政治上或选举上的目的,史料的选择性很强,而其诠释更是壁垒分明,都在宣示其或统或独的立场。 “中研院”台湾史研究所研究员张隆志在2009年与2010年分别用中英文回顾了台湾史研究的渊源和发展,他指出台湾史的研究最初在日本殖民统治时期开始,在1945年之后成为中国地方史的一支,在1960年代开始受到了西方史学和台湾政治因素的推动,几十年来呈现了“蓬勃多元的发展面貌”,但当下的研究由于专业伦理薄弱、研究质量不够,以及学术视野狭隘,已经出现了政治工具化、商品庸俗化及研究琐碎化的危机。他觉得台湾史学的前景并不乐观,在迈向成熟独立的发展过程中困难重重。 台湾史学近十年的最新发展是网络时代的“史学普及”创作。古伟瀛教授举了2015年涂丰恩成立“史多礼股份有限公司”的发展为例子,“史多礼”就是英文story的音译,他觉得历史其实就是很多故事所组成的,希望用说“故事”的方式把历史或者对过去的记忆表达出来,“史多礼”是一个想立足于台湾、放眼世界的新媒体,在互联网时代下讲好历史故事,通过“故事”,认识过去,理解现在,想象未来。 作为一位经历了台湾史学变迁的历史学家,古伟瀛教授最后谈到了他个人的研究,尤其实在近代史方面因近二十年来两岸的交流开放,在史料提供及方法的切磋上获益甚多。他期待两岸资料可以互相开放,中央及地方档案可以自由使用,理论与方法能够互相切磋,人员经常交流往来互访,共创一个辉煌的中华历史研究的黄金时代。 (本文已经古教授审读。) (责任编辑:admin) |