|

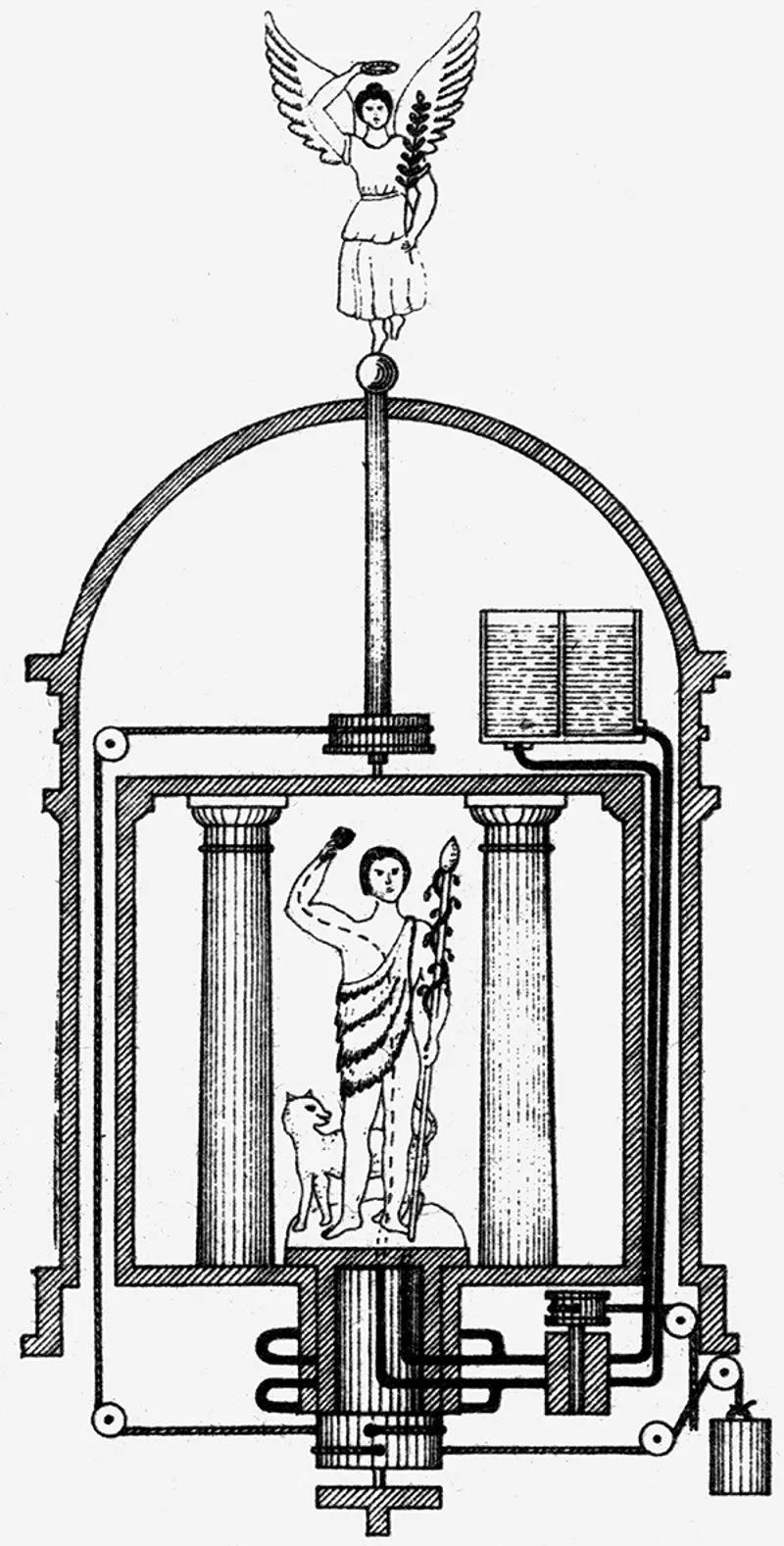

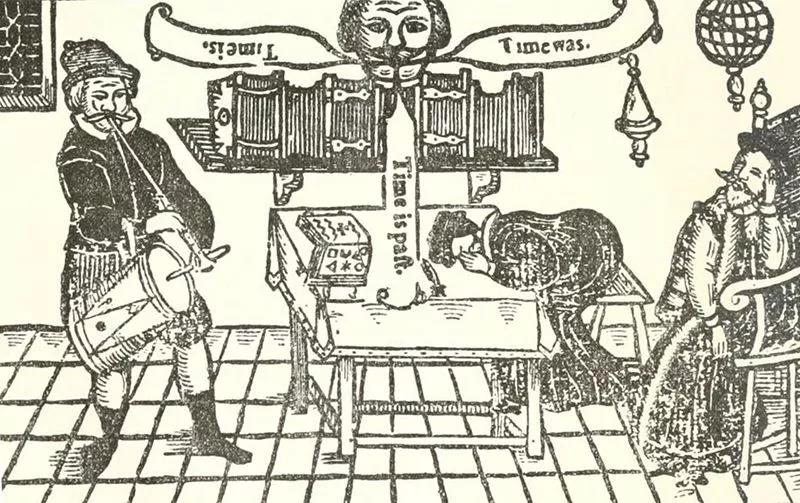

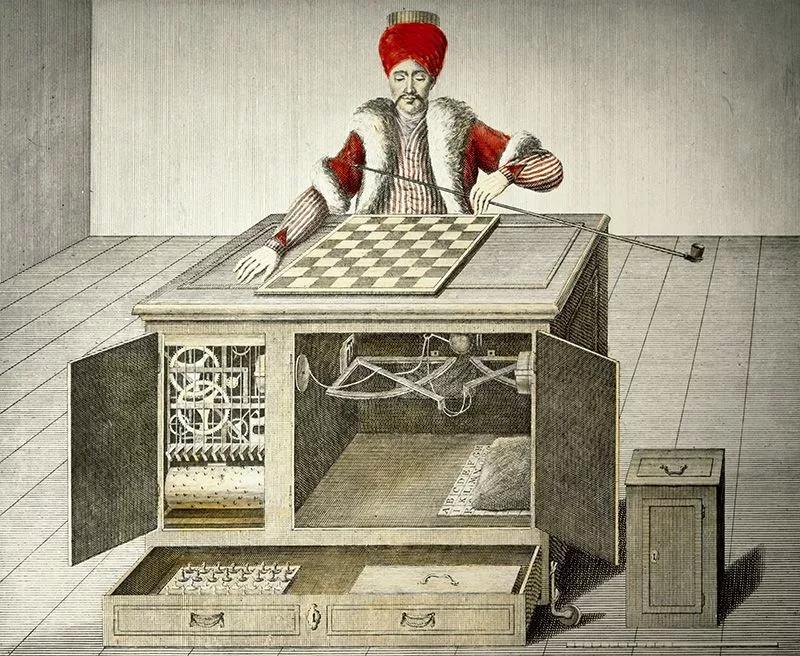

不是梦幻,惟时间尚短。——阿提卡按  原文以“Ancient dreams of intelligent machines: 3,000 years of robots”为标题 发布在2018年7月25日的《自然》书籍与艺术版块上 原文作者:Stephen Cave & Kanta Dihal,AI: A Mythology一书的作者 Stephen Cave和Kanta Dihal带我们回顾了历史上人类对机器人态度的变化。 据说法国哲学家笛卡尔非常喜欢自动装置,自动装置甚至启发他形成这样一种观点:生命体是像钟表一样运作的生物机器。而鲜为人知的是,1650年笛卡尔去世后曾流传着一则奇怪的故事,故事的主角是笛卡尔的女儿弗朗辛——弗朗辛5岁时死于猩红热。 根据传言,悲痛欲绝的笛卡尔制作了一个上发条的“弗朗辛”——一个能走路、会说话的机器人偶。1649年,笛卡尔应瑞典女王克里斯蒂娜之邀前往瑞典,他将人偶藏在一个小箱子里一同带上了船。心生疑问的船员强行开箱,只见一个机器人偶突然坐起,吓得船员直接把它扔进了大海。 这则故事可能有杜撰的成分,但它集中体现了近三千年来围绕在仿人机器身上的希望和恐惧。人类制作这些自动装置的初衷是为了克服自然限制,就像笛卡尔想征服死亡一样。但是,这种非自然性却让另一些人背脊发凉,唯恐避之不及。 在如今机器人学和人工智能(AI)都较为发达的时代,这种两极化的态度依然存在。面对一次次的技术进步,权威人士和普通大众始终忧喜交织。 因此,回顾智能机器的漫长发展史,真实的抑或想象的,有助于帮我们厘清这种感情的由来——我们是如何从一开始幻想它们成为可靠的机械助手,慢慢演变成害怕技术失控会让人类本身被取代。 可以说,最古老的接近人工智能的故事来自于公元前8世纪的《伊利亚特》——荷马讲述特洛伊战争的史诗。书中写道,身有残疾的工匠之神赫菲斯托斯用黄金打造了一批机械女仆,帮助他锻造器物:“它们有心能解意,有嘴能说话,有手能使力,精通手工制造。” 赫菲斯托斯甚至还制造出了第一个“杀手机器人”——塔洛斯(Talos)。塔洛斯是公元前3世纪史诗《阿尔戈英雄纪》中的青铜巨人,守在克里特岛沿岸,朝入侵者投掷石块。 这些虚构作品的现实基础是古希腊当时高超的机械和金属制造技艺。古典学者Adrienne Mayor在其即将出版的《神与机器人》(Gods and Robots)一书中,介绍了一款公元前5世纪的古代奥林匹克运动会上出现的青铜自动装置,包括一只跳跃的海豚和翱翔的鹰,这个装置比《阿尔戈英雄纪》还早了两百年。 数学家兼工程师亚历山大港的希罗(Hero of Alexandria)在其公元1世纪的专著《自动装置的制作》(On Automaton-Making)中,描述了一个全自动化的木偶剧院,这个剧院通过谷物、轮轴、杠杆、滑轮和车轮的相互作用,可以上演一出完整的悲剧。  ▲这件19世纪的雕刻作品展现了亚历山大港的希罗在公元1世纪制造的木偶剧院。 来源:INTERFOTO/Alamy 这些经典故事告诉我们,从古至今,仿人机器始终代表着人类最直接的心愿——永远顺从的理想仆人、永不言倦的完美战士。但是,随着希腊在公元1世纪走向衰落,西方世界步入新千年,自动装置的制作技艺逐渐失传,而技术背后的人类梦想也告一段落。 历史学家E. R. Truitt在《中世纪的机器人》(Medieval Robots,2015)一书中写道,在那几个世纪里,是拜占庭帝国和阿拉伯世界把这些机械技艺传承了下来。公元850年左右,位于现今伊拉克的班努·穆萨兄弟在《精造之书》(Book of Ingenious Devices)中介绍了一些自动装置,比如以水力驱动的风琴等。 而在西方,这些仿人机械的“差异性”却被进一步放大。它们常被拿来和东方世界的异域元素以及“异教徒”的标签放在一起,在一段时期里人们用既赞叹又怀疑的眼光看待这些自动装置。 到13世纪时,西方再次燃起对自动装置的兴趣。自然装置开始走入宫廷,作为展品吸引宾客。现位于法国北部埃丹城堡的阿图瓦伯爵曾派人制作了一批能与宾客互动、辱骂宾客、甚至朝他们喷水的机械怪兽和人形机器。 同一时期,一些黑暗主题也开始不胫而走。许多中世纪的伟大学者,如罗吉尔·培根和大阿尔伯特(Albertus Magnus)都被传曾制作过一个有问必答的铜质机器人头——Siri的鼻祖。可是,这些“预言家”大多下场悲惨,免不了受到来自怀疑人士的摧毁。 在这些警世故事中,创造人工智能的行为是一种普罗米修斯式的狂妄自大,是一种凡人不应拥有的半神力——这多少预言了日后笛卡尔女儿以及玛丽·雪莱的《科学怪人》(Frankenstein)的故事。  ▲这件1630年代的木刻作品描述了学者罗吉尔·培根的一个会说话的铜质人头。 来源:Anon./Wikimedia Commons 尽管如此,仿人机器依然一路坚挺,迈进了文化技术百花齐放的文艺复兴时期。水力驱动的发条装置在欧洲遍地开花,从教堂里的机械天使,到石窟里的自动化海神,无不令人拍手叫绝。 渐渐地,这些曾被认为暗含某种隐义的仿人机器一跃而成了先进科技的代表,就连达芬奇也绘制过一个依靠内部砝码和滑轮运转的机械骑士。 在之后的几个世纪里,笛卡尔提出了生物是复杂机器的观点,激发了制造技术踏上新高地。欧洲的自动装置制作技术也在17世纪至19世纪初迎来了鼎盛时期。能工巧匠不断打造出各种模拟真实生物的艺术杰作。 1739年,Jacques de Vaucanson制作了一只“消化鸭”(Digesting Duck):两个鸭翅膀各动用了逾400个活动部件,鸭子体内还有橡胶材质的管道系统——看起来能吃、能喝、还能拉。 但是,这只鸭子并不具备“消化”能力,鸭子拉的“屎”其实是从暗格喷出的一些预先制作的丸状物。 又过了几十年,在1770年,发明家沃尔夫冈·冯·肯佩伦(Wolfgang von Kempelen)臭名昭著的土耳其行棋傀儡首次公开。虽然很多人都怀疑它是一个骗局,但没有人能够说清楚其中到底有什么门道。直到1857年一篇揭秘文章指出,有一个人藏在装置内部暗中操控。 从那时开始,人们看待这类惊世骇俗装置的方式发生了转变:从一开始的赞叹,掺杂了对受骗上当的恐惧,这在那个时代的小说作品中可一窥端倪。德国浪漫主义作家E·T·A·霍夫曼1816年的短篇小说《沙人》(The Sandman)中,主角纳塔乃尔深深迷恋于女子奥琳皮亚的美貌,在得知美人其实是个自动装置后,纳塔乃尔最终自杀身亡。  ▲18世纪的土耳其行棋傀儡,后来被证实是一场骗局。 来源:INTERFOTO/Alamy 进入20世纪,工业化的车轮滚滚向前,流水线的节拍取代了自然的节奏,人们对智能机器的想象共振也达到了前所未有的高度,工业革命与战争机械化也同时上演。 正是在这种背景下,捷克作家卡雷尔·恰佩克(Karel Čapek)在其1920年的剧作《罗素姆的万能机器人》(Rossum's Universal Robots)中首次提出了“机器人”(robot)一词。 在这个故事中,机器人发生叛乱并消灭了它们的创造者。显然,在所有围绕人工智能的不安中,叛乱始终是人类最大的隐忧。随着人工智能不断进步,这类故事也反复出现。 在冷战时期的太空竞赛中,1968年的电影《2001太空漫遊》让观众认识了凶残的太空船超级计算机HAL 9000。随着互联网的兴起,终结者系列电影(始于1984年)中出现了天网(Skynet)——一个自我意识逐渐觉醒的防御网络。1999年的《黑客帝国》中,智能机器囚禁了大脑呈现虚拟世界的人类。 如今,AI屡屡登上头条,精密机器人打倒人类主人的故事再次上演,例如2015年电影《机械姬》中的Ava以及电视剧《西部世界》游乐园的机器人园主。 影视作品中反复出现的机器人造反情节,反映的正是人类与智能机器之间的根本矛盾。我们梦想中的智慧机器人,拥有与人类比肩、甚至更强大的能力。他们是完美的预言家、仆人、战士,甚至爱人。为了满足这些愿望,机器人必须具备智力和能动性,拥有超越人类的自我意识。 然而矛盾的是,这也正是我们害怕HAL和天网的原因。这种矛盾的根源其实在于人类一方面希望创造出超过我们能力的个体,另一方面又希望这些个体在地位上能服从于我们。 虽然这些希望中很有可能埋着恐惧的种子,但我们仍不放弃希望。因为有多少造反的机器人,就有多少善良的机器人,就像《星球大战》系列中的C-3PO和斯皮尔伯格2001年的电影《人工智能》中的机器男孩大卫。 无论是给人带来希望的故事,还是令人心生恐惧的故事,反应出来的都是人类对于AI的复杂情感。了解这种情感以及它背后的历史根源是人类发挥人工智能最大优势的关键。ⓝ Nature|doi:10.1038/d41586-018-05773-y (责任编辑:admin) |