|

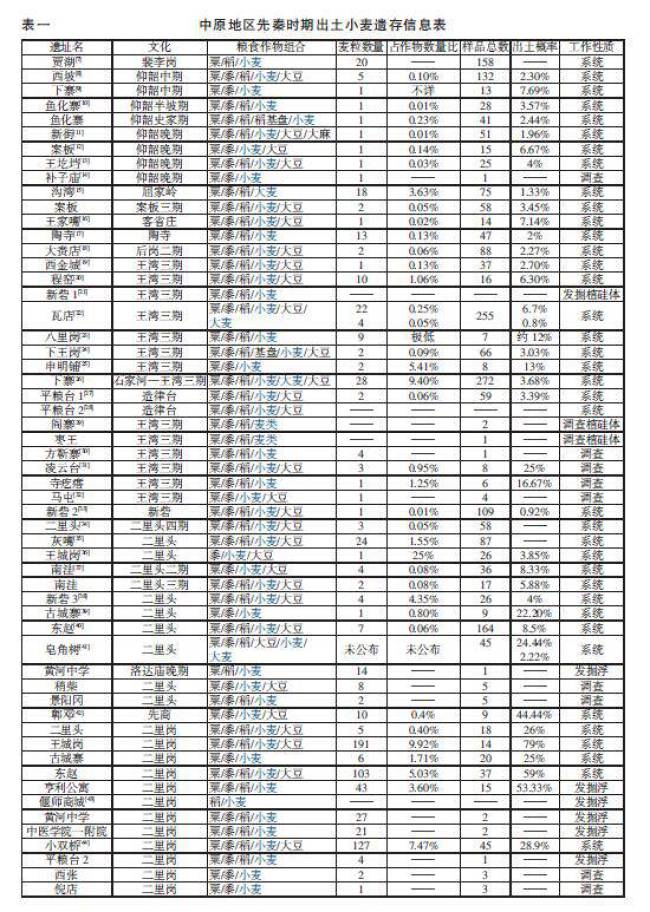

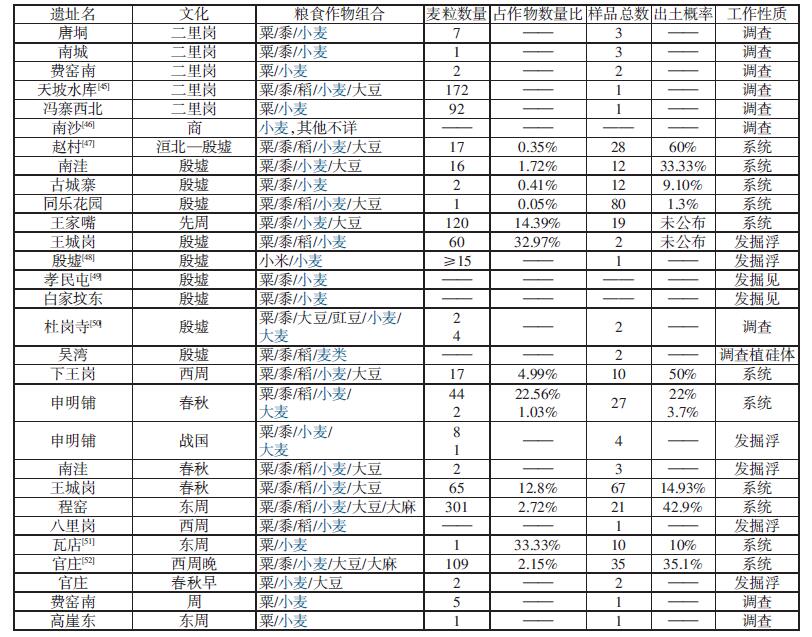

山东大学历史文化学院 山东大学文化遗产研究院 摘要:考古工作表明, 麦类作物至迟在龙山时代进入中原地区, 但处于低水平利用阶段;二里头时代, 麦类作物可能已经在本地种植;二里岗——殷墟时期, 麦作发展出现明显转折, 稳定地嵌入商人农业经济中;两周时期, 麦作持续发展。麦类作物的传入与早期发展, 为农业、经济、文化、社会的发展提供了支持, 促使早期中国核心区融入到青铜时代全球化、食物全球化的浪潮中, 并为后世麦作发展与“粟麦之变”的农业格局奠定了基础。 关键词:中原地区;先秦时期;麦遗存;麦作农业;植物考古 基金: 国家自然科学基金项目 (批准号:41771230); 山东大学人文社会科学重大项目 (批准号:17RWZD07) 的阶段性成果 “南稻北麦”是中国长期以来的粮食生产格局,稻、麦这两类作物在古今人们日常生活中扮演着重要角色。与稻作长期所受的关注[1]相较,麦作农业的考古研究处于弱势。事实上,农业作为经济的基础,在文化和社会发展中扮演着重要角色;麦类作物作为外来物种,何以在传入中国后逐渐取代粟黍成为中国北部的主要粮食,也是值得探讨的论题。近年来,随着考古发掘的细化,多学科合作研究的展开,植物考古发现的增多,早期麦遗存的空间分布日渐清晰。已有学者就考古发现的早期小麦进行过探讨[2],但中原先秦麦遗存与麦作农业的专题研究仍付阙如。为进一步审视麦类作物、麦作农业在中原地区早期文明化进程中的地位,我们拟就近年来植物考古所见的麦遗存,对中原地区先秦时期麦作农业的产生、发展及相关问题略陈管见。不当之处,恳请方家批评指正。 一、麦类遗存的考古发现 麦类遗存指小麦、大麦这两种农作物的炭化籽粒、穗轴、麦秆印痕、植硅体、淀粉粒、花粉等炭化遗存和微体遗存,以籽粒、穗轴、植硅体最为可靠。就中原地区的考古发现来看,麦类遗存以炭化籽粒为主。考古工作所见中原地区较早的小麦出土于裴李岗时代、仰韶时代的部分遗址中(表一),由于未获AMS测年数据支持,暂予搁置,留待将来工作验证。 (一)龙山时代龙山时代前期,植物考古工作数量有限,大麦、小麦出土遗址数各有1处。龙山时代后期,麦遗存的遗址占有率剧增。系统植物考古研究发现麦遗存的遗址有13处;非系统植物考古研究获得麦遗存的遗址有7处(图一;表一)。需要指出的是,相关研究者对陶寺遗址所出大麦尚存疑问,西金城遗址小麦测年数据亦晚于龙山文化[3]。目前所知仅八里岗遗址的一粒小麦残片与考古学年代相合[4](表二)。 (二)二里头时代二里头时代,系统植物考古研究发现麦遗存的遗址有9处,非系统植物考古研究获得麦遗存的遗址有3处(图二;表一)。 (三)二里岗—殷墟时期二里岗—殷墟时期,系统植物考古研究发现麦遗存的遗址有1 0处,非系统植物考古研究获得麦遗存的遗址有1 6处(图三;表一)。南沙、偃师商城、王城岗遗址小麦A M S测年数据都落在商的纪年范围[5](表二),基本与早商年代相合。 (四)两周时期两周时期植物考古工作尚少,系统植物考古研究发现麦遗存的遗址有6处,非系统植物考古研究获得麦遗存的遗址有4处(图四;表一)。王城岗遗址1份小麦样品的A M S测年数据为春秋时期[6](表二)。 二、中原地区麦作农业的产生与早期发展 麦作农业作为中原地区商周农业的重要组成,经历了产生、发展的漫长过程。麦类作物入华的早期阶段,小麦等作物是否在中原得以种植尚缺直接证据。随着农业生产技术的发展、养活更多人口的需要,这种高产作物逐渐在本地得以种植,甚至出现了“强化种植的趋势”[54]。农业经济的整体发展为麦作农业的出现、传播与扩散提供了基础,麦作农业的发展又反向提高了区域内农业总产值。 (一)小麦初入中原的龙山时代 龙山时代尤其是龙山文化时期,中原地区农业发展进程加快,出现了强化生产态势,主要表现在:农业在聚落生计中占绝对优势、剩余粮食增加、农作物与家畜种类多元化普及、家养动物比例提高、开发动植物资源知识与技术的发展等诸方面。就炭化植物遗存来看,这一时期,中原地区多数遗址出土了四或五种粮食作物。 龙山时代前期,仅个别遗址出土有零星的麦遗存;龙山时代后期,麦类作物的出土地点骤增,分布范围大幅扩展。小麦在进行过系统植物考古研究的多数遗址中都有出土,大麦也出现在个别遗址中,但它们在各聚落的绝对数量微不足道,出土概率多在5%以下(表一),可能意味着先民对麦类作物的利用处于低水平阶段。 图一龙山时代麦遗存分布图 (系统:1.王家嘴2.案板3.陶寺4.下寨5.下王岗6.申明铺7.沟湾8.八里岗9.平粮台1 0.瓦店1 1.程窑1 2.西金城1 3.大赉店;非系统:1 4.寺疙瘩1 5.凌云台1 6.枣王1 7.阎寨1 8新砦1 9.马屯2 0.方靳寨) 图二二里头时代麦遗存分布图 (系统:1.鄣邓2.皂角树3.二里头4.灰嘴5.南洼6.王城岗7.新砦8.古城寨9.东赵;非系统:1 0.景阳冈1 1.稍柴1 2.黄河中学) 图三二里岗—殷墟时期麦遗存分布图 (系统:1.王家嘴2.二里头3.南洼4.王城岗5.古城寨6.亨利公寓7.东赵8.小双桥9.同乐花园1 0.赵村;非系统:1 1.南沙1 2.杜岗寺1 3.吴湾1 4.偃师商城1 5.费窑南1 6.天坡水库1 7.冯寨西北1 8.倪店1 9.南城2 0.唐垌2 1.西张2 2.中医学院第一附院2 3.黄河中学2 4.孝民屯2 5.白家坟东2 6.殷墟) 图四两周时期麦遗存分布图 (系统:1.下王岗2.申明铺3.程窑4.王城岗5.瓦店6.官庄;非系统:7.八里岗8.南洼9.高崖东1 0.费窑南) 过去有学者认为小麦在龙山时代已经种植[5 5],近来有学者则倾向于认为小麦迟至二里头时代才进入中原地区[5 6]。结合海岱地区出土小麦的测年数据[5 7]及相关考古学文化交流、互动证据[5 8],我们认为,麦类作物至迟在龙山时代后期进入中原地区。虽然该时期麦类作物的地域分布较广,但每处遗址出土数量都很少,很难就这些证据得出麦类作物在中原地区种植状况的定论,也不能就此排除聚落中麦类作物系交换而来的可能。 (二)麦作农业可能出现的二里头时代 二里头时代,在开展过植物考古工作遗址中,麦类作物比重增加,在各聚落的出土概率提升到5%~1 0%,个别遗址已突破2 0%(表一)。除以郑洛地区为主的二里头文化腹地外,豫北地区下七垣文化的鄣邓遗址、黄淮下游的岳石文化多处遗址[5 9]也都出土了炭化麦粒,可能意味着对麦类作物的认知与利用已成为时代特征。 除小麦外,大麦可能也是部分聚落先民加以利用的麦类资源。有学者认为,小麦在二里头时代的中原地区已有种植[60]。考虑到商周时期麦作的发展,这一时期小麦已经种植的可能性是存在的,不过这一假说尚未得到古代史料证实,有待更多考古材料的验证。 (三)麦类作物强化利用的二里岗—殷墟时代 植物考古数据显示,中原先秦麦作的转折发生在二里岗—殷墟时期,多数遗址小麦的出土概率突破3 0%,甚至达到5 0%、7 0%以上(表一)。虽然与发掘区所在位置、采样遗迹性质有一定关系,但广域范围内的高普遍性明显与此前不同,应该是麦作发展的标识。   (表注:麦遗存占作物数量比例、出土概率分析仅限系统植物考古研究)  考古发现以外,史料也见麦作记载。通过对甲骨卜辞的研究,有学者认为小麦、大麦是商人社会生活中常见的“粒食”种类[61],在商代已是常见的大田作物。麦类作物不但种植普遍,而且围绕其种植、收获还有一定的祭祀、礼仪。小麦、大麦的使用已存在季节差异[62]。 (四)麦作稳步发展的两周时期 两周时期,麦遗存在系统植物考古工作遗址中的普遍性仍很高,以小麦为主的麦遗存占相关遗址作物的数量比例较此前有所提升(表一),应系麦作种植规模扩大的反映。中原南邻江汉地区的湖北庙台子、鸡子包遗址也出土有炭化小麦粒,后者出土小麦6 2粒,出土概率高达1 0 0%[63]。准此,则麦类作物已传播至楚文化圈,在部分聚落先民食物结构中占有一席之地。 除考古实物证据外,早期史料中不乏对麦作的记载。如《诗经·周颂》曰:“诒我来牟,帝命率育”;《尚书·周传七》曰:“微子将朝周,过殷之故墟,见麦秀之蕲蕲兮”;《战国策·东周欲为稻》曰:“今其民皆种麦,无他种矣”;《周礼·夏官司马·职方氏》曰:“河南曰豫州……其谷宜五种”,郑玄于“五种”下注曰:“黍稷菽麦稻”;《左传·隐公三年》曰:“四月,郑祭足帅师取温之麦”,《成公十年》曰:“六月,晋候欲麦,使甸人献麦”,《哀公十七年》曰:“夏六月……楚既宁,将取陈麦”,等等。将这些记载与考古发现联系起来,可见麦作在这一时期继续发展,甚至在局部地区可能已具一定规模。 各时期不同聚落麦遗存比重的不同,可能意味着聚落先民对麦资源的接纳、利用程度有差异。麦类作物至迟于龙山时代进入中原地区,经过了漫长的发展,在二里岗—殷墟文化时期迎来了大发展,从此之后以小麦为代表的麦类粮食作为重要的作物类型嵌入到农业经济中。各时期麦遗存的阶段性特征可能在一定程度上反映了中国境内早期麦作的发展历程。与小麦相较,大麦仅是零星发现,可能在中原地区早期先民农耕生活中作用有限。事实上,在整个先秦时期,除却甘青、新疆等西北地区外,大麦在黄淮中下游地区皆是零星发现,这与过去“我国的大麦要比小麦更古老些”[64]的认识存在出入,有待进一步研究。 虽然植物考古工作表明中原地区商周时期麦作农业获得了一定发展,但并未改变区域内以粟为主的农耕体系,小麦在先民农业生产中仍是处于从属地位的作物类型。既有研究表明,两汉时期小麦作为主粮食之一在华北地区推广种植,并在先民食物结构中发生重大转变[65]。迟至唐宋时期,小麦才在黄河流域较为广域的范围内确立了其主粮地位[6 6]。 需要指出的是,以小麦族淀粉粒作为麦类作物乃至麦作农业存在证据的观点,可能还存在一定的问题。首先,小麦族植物为数众多,世界范围内约有3 9 0余种,中国境内至少有1 7 0余种,分属3亚族、1 4属,常见的有小麦属、大麦属、黑麦属、鹅观草属、山羊草属等[6 7]。虽然小麦族淀粉粒研究取得了一些进展[6 8],但仍不能直接与小麦、大麦等作物或其他杂草等一一对应。其次,植物种子内淀粉粒含量很高,以玉米为例,1粒玉米淀粉里就有约1 7亿颗淀粉粒[6 9],若仅以考古工作者采样分析所获的某遗址某时期几粒、几十粒小麦族淀粉粒作为麦类作物存在乃至麦作发展的明证,尚为时过早,这也是本研究未取相关遗址小麦族淀粉粒证据的原因。在先秦尤其史前麦遗存的研究中,炭化麦粒仍是最适宜、最确凿的材料。 三、食物全球化视域下中原地区的农业经济 若小麦甚至大麦起源于西亚、渐次东传入华的假说不缪,则麦类作物至迟入华的龙山时代正值“早期中国”[70]时期。随着经济、文化交流的加强,早期中国文化圈及其周邻乃至更广域的范围逐渐形成了青铜时代全球化[71]、早期食物全球化[72]的趋势。 外来的小麦、大麦、黄牛、绵羊、山羊、家鸡等与中国本土起源的粟、黍、稻、大豆、猪、狗等在较为广域的欧亚大陆传播、融合,被视为早期食物全球化的重要标识。陶寺、王城岗、新砦、二里头等遗址的动物遗存研究显示,先民肉食资源获取方式仍以家猪为主,但龙山时代起,各遗址出现了黄牛、绵羊等外来动物,这些新物种所占比重在二里头时代有所提升[73]。家马则至迟在晚商时期传入中原[74]。综观商周时期,马、牛、羊等动物在宗教祭祀方面发挥了重要作用,扮演着沟通不同身份的人与神、祖先关系的角色[75]。除家畜外,鸡等家禽也至迟在中晚商时期传入中原东部[76]。 随着东西方文化的交流,非本土起源的作物、家畜、家禽入华后,逐渐为以中原为核心的早期中国文化圈先民接纳,成为聚落农耕的组成,既在本区社会复杂化进程中扮演起重要的角色,也使得中原地区成为青铜时代全球化和史前食物全球化浪潮的重要组成。 四、麦类作物入华时间、路径与研究方法的思考 麦类作物入华的时间、路线,长期以来是国内外考古界、农史界关注的热点问题[7 7]。就已有发现和研究成果来看,目前学界关于麦类作物入华的时间基本定格在龙山时代,具体的路线至少有以下三条:绿洲通道(丝绸之路)说,持这种观点的学者认为小麦等西来作物跨越新疆北部,穿过河西走廊绿洲通道,进而东传至黄河中下游地区;欧亚草原通道说,相关学者认为麦类作物在欧亚草原早期青铜文化的接力作用下,先由西向东进入到蒙古高原地区,进而在北方地区考古学文化作用下,由北向南进入黄河中下游地区;海上路线说,也有学者认为麦类作物起源后,较早西向进入欧洲,南向进入尼罗河流域,东向进入印度河流域,进而继续沿海岸线东进至东南亚、中国东南沿海及山东半岛[7 8]。 上述三种观点皆有合理成分,但目前都难以坐实。绿洲通道说系早年较流行的认识,但植物考古方法在考古工作中运用以来,所获麦遗存测年数据明显存在东早西晚的态势。草原通道说是近年逐渐居主导地位的新认知,虽然这一路线有较多的其他文化因素传播证据,但目前考古发现北方文化区乃至更北地区的麦遗存尚少,个别有测年小麦的数据也偏晚[7 9],可能仍待进一步工作加以证实。新近考古发现的新疆吉木乃通天洞遗址出土炭化小麦的测年早至距今5 0 0 0年[80],或许为上述路线提供了新证。海上路线在三者之中相对处于弱势地位,虽然可以在一定程度上解答中国境内早期小麦东多西少、东早西晚的考古现象,但目前还存在较大缺环,自南亚至东南亚、中国东南沿海这条线上经由考古工作证实的麦遗存为数甚少,数据的可靠性也有待进一步检验。 同时需要指出的是,虽然麦类作物东传进入中国的时间在龙山时代的可能性最大,但随着考古工作的开展与多学科合作研究的进行,麦遗存出土的遗迹单位已早至裴李岗—仰韶时代,虽尚未得到测年证据验证,但不宜排除小麦入华时间存在上延的可能性。上述三种关于传播路线的假说彼此之间不具有排他性,并非舍此即彼的关系,早期小麦入华的路径可能是多元的。上述假说以外,其他中西文化交流的路线也值得重视。 目前学界对麦类作物入华时间与路线问题的研究模式主要基于植物考古工作所获麦类遗存测年数据的多少、早晚,在此基础上结合陶器等器物,与西来技术、物种等进行文化因素分析。但需要指出的是,并非所有考古发现麦遗存的遗址都进行了测年,也并非开展过测年工作遗址所出的全部麦遗存都进行了测年。以龙山时代遗迹所出麦遗存的测年数据为例,虽然西金城遗址所出小麦的1份样品测年数据偏晚,我们不能就此认为该遗址其他龙山时代遗迹所出小麦也都是后期混入的;同理,以山东胶州赵家庄遗址为例,虽然用以测年的小麦与龙山文化年代相合,但不能据此认为该遗址所出小麦、大麦皆为龙山时代的作物。在进行传播时间、路线探讨时,需要认识到这个问题,不宜轻易否定有偏晚数据遗址的其他未测年样品与考古学文化年代相符的可能性,也不宜将尚未进行测年工作的遗址就此排除在外。 除此,以类型学为基础的文化因素分析、相关史料的记载也是不能忽视的重要证据。虽然考古工作者、文献史学者在探讨麦遗存的传播路线时会将器物类型学、考古学文化交流、史料记载等作为重要证据考量,但部分进行麦遗存探讨的研究者可能不具考古学、文献史学背景,在研究中可能过于偏重甚至仅以麦遗存(有些麦遗存甚至并非考古工作所获)的测年数据为凭,忽略相关时期不同文化区之间、文化区内部的交流互动现象及早期史料中关于小麦、大麦的记载。随着考古发现小麦、大麦的增多与麦遗存测年数据的积累,若能进一步与考古学文化现象、文献史料相结合,可能距离揭开麦类作物“最初的传播时间和路线及这个长达两千多年的漫长过程的细节”这一“谜底的日子不会很远了”[81]。 五、结语 小麦入华后,经历了较长时间的发展,逐渐在本土种植,成为长江以北地区农业经济中的稳定构成,但传入各地的时间、早期发展状况有别。就中原地区而言,麦类作物至迟在龙山时代后期传入,并在二里头时代可能获得一定程度的种植。商周时期,先民种植规模扩大,对麦类作物资源利用强度增大。植物考古数据显示,二里岗—殷墟时期可能是麦作发展的转折期。在整个先秦时期,中原地区先民对麦类作物的利用皆以小麦为主,大麦在农业经济中的比重可能有限。总的来看,麦作在农业经济、社会发展中扮演起愈发重要的角色,最终成为后世王朝“统一天下的力量”[82]。在今后的发掘中,若能进一步对中小型聚落展开工作,可能有利于对不同阶层麦类作物利用策略、不同地区麦作程度的更新认识。 注释 [1]秦岭:《中国农业起源的植物考古研究与展望》, 《考古学研究》 (九) , 文物出版社, 2012年, 第260~315页。 [2]靳桂云:《中国早期小麦的考古发现与研究》, 《农业考古》2007年第4期;李水城:《中国境内考古所见的早期麦类作物》, 《中华文明探源工程文集·环境卷 (Ⅰ) 》, 科学出版社, 2009年, 第191~213页;赵志军:《小麦传入中国的研究——植物考古资料》, 《南方文物》2015年第3期;宋亦箫:《小麦最先入华两地点考论》, 《华夏考古》2016年第2期;李成:《试论中国北方龙山时代至两汉的小麦栽培》, 《考古与文物》2016年第5期。 [3]陈雪香在2017年植物考古年会上澄清。 [4]邓振华、秦岭:《中原龙山时代农业结构的比较研究》, 《华夏考古》2017年第3期。 [5]Dodson J R, Li X Q, Zhou X Y, et al.Origin and spread of wheat in China.Quaternary Science Reviews, 2013 (72) ; Liu X Y, Lister L D, Zhao Z Z, et al.The virtues of small grain size:Potential pathways to a distinguishing feature of Asian wheats.Quaternary International, 2016 (3) . [6]Liu X Y, Lister L D, Zhao Z Z, et al. The virtues of small grain size:Potential pathways to a distinguishing feature of Asian wheats.Quaternary International, 2016 (3) . [7]河南省文物考古研究院、中国科学技术大学科技史与科技考古系编著:《舞阳贾湖 (二) 》, 科学出版社, 2015年, 第469~472页;张居中、程至杰、蓝万里等:《河南舞阳贾湖遗址植物考古研究的新进展》, 《考古》2018年第4期。 [8]钟华:《中原地区仰韶中期到龙山时期植物考古学研究》, 中国社会科学院研究生院博士学位论文, 2016年, 第45~46页。 [9]邓振华:《汉水中下游史前农业研究》, 北京大学博士学位论文, 2015年, 第38页。 [10]赵志军:《仰韶文化时期农耕生产的发展和农业社会的建立——鱼化寨遗址浮选结果的分析》, 《江汉考古》2017年第6期。 [11]钟华、杨亚长、邵晶等:《陕西省蓝田县新街遗址炭化植物遗存研究》, 《南方文物》2015年第3期。 [12]刘晓媛:《案板遗址2012年发掘植物遗存研究》, 西北大学硕士学位论文, 2014年, 第13~20页。 [13][131钟华、吴业恒、张鸿亮等:《河南洛阳王圪挡遗址浮选结果及分析》, 《农业考古》2019年第1期。 [14][141贾世杰:《郑州商城炭化植物遗存研究》, 中国科学技术大学硕士学位论文, 2011年, 第49页。郑州商城遗址黄河中学、亨利公寓、中医学院一附院等地点同此。 [15]王育茜、张萍、靳桂云等:《河南淅川沟湾遗址2007年度植物浮选结果与分析》, 《四川文物》2011年第2期。 [16]周原考古队:《周原遗址 (王家嘴地点) 尝试性浮选的结果及初步分析》, 《文物》2004年第10期。 [17]赵志军、何驽:《襄汾陶寺城址2002年度浮选结果及分析》, 《考古》2006年第5期。 [18]武欣:《河南大赉店遗址龙山时期植物遗存分析》, 山东大学硕士学位论文, 2016年, 第25~39页。 [19]陈雪香、王良智、王青:《河南博爱县西金城遗址2006~2007年浮选结果分析》, 《华夏考古》2010年第3期。 [20]钟华、张永清、吴倩等:《河南登封程窑遗址浮选结果与分析》, 《农业考古》2018年第6期。 [21]姚政权、吴研、王昌燧等:《河南新密市新砦遗址的植硅石分析》, 《考古》2007年第3期。 [22]刘昶、赵志军、方燕明:《河南禹州瓦店遗址2007、2009年度植物遗存浮选结果分析》, 《华夏考古》2018年第1期。 [23]邓振华、高玉:《河南邓州八里岗遗址出土植物遗存分析》, 《南方文物》2012年第1期。 [24]唐丽雅:《江汉地区新石器时代晚期至青铜时代农业生产动态的植物考古学观察》, 中国社会科学院研究生院博士学位论文, 2014年, 第93~96页。 [25]刘焕、宋国定、龚一闻等:《河南淅川申明铺遗址出土植物遗存的初步分析》, 《华夏考古》2017年第1期。 [26]邓振华:《汉水中下游史前农业研究》, 北京大学博士学位论文, 2015年, 第53~55页。 [27]赵珍珍:《淮河上中游地区龙山时代农业研究》, 山东大学硕士学位论文, 2018年, 第27页。 [28]邓振华、秦岭:《中原龙山时代农业结构的比较研究》, 《华夏考古》2017年第3期。 [29]河南省文物考古研究所、北京大学考古文博学院编著:《登封王城岗考古发现与研究 (2002~2005) 》, 大象出版社, 2007年, 第813~814页。枣王、吴湾遗址同此。 [30]邱振威、侯卫东、汪松枝等:《河南郑州索、须、枯河流域植物遗存初步分析》, 《华夏考古》2018年第5期。西张、倪店、唐垌、南城等遗址同此。 [31]程至杰:《淮河上、中游地区新石器时代植物性食物资源利用研究》, 中国科技大学博士学位论文, 2016年, 第78页。寺疙瘩遗址同此。 [32]张俊娜、夏正楷、张小虎:《洛阳盆地新石器——青铜时期的炭化植物遗存》, 《科学通报》2014年第34期。稍柴、景阳冈、费窑南、高崖东等遗址同此。 [33]钟华、赵春青、魏继印等:《河南新密新砦遗址2014年浮选结果及分析》, 《农业考古》2016年第1期。 [34]中国社会科学院考古研究所编著:《二里头1999~2006 (叁) 》, 文物出版社, 2014年, 第1295~1313页。 [35]Lee G A, Bestel S.Contextual analysis of plant remains at the Erlitou-Period Huizui site, Henan, China.IndoPacific Prehistory Association Bulletin, 2007 (27) . [36]赵志军、方燕明:《登封王城岗遗址浮选结果及分析》, 《华夏考古》2007年第2期。 [37]吴文婉、张继华、靳桂云:《河南登封南洼遗址二里头到汉代聚落农业的植物考士证据》, 《中原文物》2014年第1期。 [38]赵志军:《中华文明形成时期的农业经济发展特点》, 《中国国家博物馆馆刊》2011年第1期。 [39]陈微微、张居中、蔡全法:《河南新密古城寨城址出土植物遗存分析》, 《华夏考古》2012年第1期。 [40]杨玉璋、袁增箭、张家强等:《郑州东赵遗址炭化植物遗存记录的夏商时期农业特征及其发展过程》, 《人类学学报》2017年第1期。 [41]洛阳文物工作队编著:《洛阳皂角树:1992~1993年洛阳皂角树二里头文化聚落遗址发掘报告》, 科学出版社, 2002年, 第123~135页。 [42]刘焕、丁新功:《安阳鄣邓遗址先商文化浮选炭化植物种子的鉴定及分析》, 河南省文物考古研究所编著:《安阳鄣邓》, 大象出版社, 2009年, 第435~438页。 [43]中国社会科学院考古研究所:《河南偃师商城商代早期王世祭祀遗址》, 《考古》2002年第7期。 [44]钟华、李素婷、李宏飞等:《河南省郑州市小双桥遗址浮选结果与分析》, 《南方文物》2018年第2期。 [45][美]李炅娥、[加]盖瑞·克劳福德、[美]刘莉等:《华北地区新石器时代早期至商代的植物和人类》, 葛人译, 《南方文物》2008年第1期。冯寨西北遗址同此。 [46]Dodson J R, Li X Q, Zhou X Y, et al.Origin and spread of wheat in China.Quaternary Science Reviews, 2013 (72) . [47]王祁:《晚商农业及其生产组织研究》, 中国社会科学院研究生院博士学位论文, 2017年, 第20~24页。同乐花园遗址同此。 [48]唐际根:《殷墟:一个王朝的背影》, 科学出版社, 2009年, 第79页。 [49]中国社会科学院考古研究所编著:《中国考古学·夏商卷》, 中国社会科学出版社, 2003年, 第372页。白家坟东遗址同此。 [50]河南省文物考古研究所、北京大学考古文博学院编著:《登封王城岗考古发现与研究 (2002~2005) 》, 大象出版社, 2007年, 第936页。 [51]刘昶、方燕明:《河南禹州瓦店遗址出土植物遗存分析》, 《南方文物》2010年第4期。 [52]蓝万里、陈朝云:《荥阳官庄遗址浮选样品植物大遗存分析》, 《东方考古》 (第11集) , 科学出版社, 2014年, 第402~406页。 [53]除贾湖2001测年样品为半粒小麦与葡萄种子外, 其他遗址测年样品皆为小麦。 [54]陈雪香:《中国青铜时代小麦种植规模的考古学观察》, 《中国农史》2016年第3期。 [55]任式楠:《史前农业考古的新进展》, 《新世纪的中国考古学——王仲舒先生八十华诞纪念论文集》, 科学出版社, 2005年, 第74~85页。 [56]邓振华、秦岭:《中原龙山时代农业结构的比较研究》, 《华夏考古》2017年第3期。 [57]Long T W, Leipe C, Jin G Y, et al.The early history of wheat in China from 14C dating and Bayesian chronological modelling.Nature Plant, 2018 (4) . [58]靳松安:《论龙山时代河洛与海岱地区的文化交流及历史动因》, 《郑州大学学报》2010年第3期。 [59]陈雪香:《岳石文化农业初探》, 《东方考古》 (第9集) , 科学出版社, 2012年, 第595~608页。 [60]赵志军、谢阮虹:《五谷初聚——二里头遗址植物考古的意义与成绩》, 《世界遗产》2015年第8期。 [61]宋镇豪:《五谷、六谷与九谷——谈谈甲骨文中的谷类作物》, 《中国历史文物》2002年第4期。 [62]范毓周:《关于商代麦类作物的几个问题》, 《中国农史》2002年第1期。 [63]唐丽雅:《江汉地区新石器时代晚期至青铜时代农业生产动态的植物考古学观察》, 中国社会科学院研究生院博士学位论文, 2014年, 第86~88页。 [64]任式楠:《我国新石器时代——铜石并用时代农作物和其他食用植物遗存》, 《史前研究》1986年第Z2期。 [65]卫斯:《我国汉代大面积种植小麦的历史考证》, 《中国农史》1988年第4期。 [66]包艳杰、李群:《唐宋时期华北冬小麦主粮地位的确立》, 《中国农史》2015年第1期。 [67]刘玉萍、苏旭、陈克龙等:《小麦族植物的分类现状及主要存在的问题》, 《生物学杂志》2013年第2期。 [68]万智威、李明启、李姮莹:《小麦族棺物淀粉粒形态研究》, 《麦类作物学报》2016年第8期;杨晓燕:《中国古代淀粉粒研究:进展与问题》, 《第四纪研究》2017年第1期。 [69][6 9]张力田:《淀粉糖》, 中国轻工业出版社, 19 8 8年, 第31页。 [70]韩建业:《略论文化上“早期中国”的起源、形成和发展》, 《江汉考古》2015年第3期。 [71]张弛:《龙山—二里头——中国史前文化格局的改变与青铜时代全球化的形成》, 《文物》2017年第6期。 [72]Jones M K, Lightfoot E, Lister D, et al.Food globalization in prehistory.World A rchaeology, 2011 (43) . [73]袁靖、黄蕴平、杨梦菲等:《公元前2500年~公元前1500年中原地区动物考古学研究——以陶寺、王城岗、新砦和二里头遗址为例》, 《科技考古》 (第二辑) , 科学出版社, 2007年, 第12-34页。 [74]袁靖:《中国古代家马的研究》, 《中国史前考古学研究——祝贺石兴邦先生考占半世纪暨八秩华诞文集》, 三秦出版社, 2004年, 第451~458页。 [75]袁靖:《动物考古学研究所见商代祭祀用牲之变化》, 《科技考古文集》, 文物出版社, 2009年, 第164~174页。 [76]袁靖、吕鹏、李志鹏等:《中国古代家鸡起源的再探讨》, 《南方文物》2015年第3期。 [77]Zhao Z J.Eastward spread of wheat into China e new data and new issues.Chinese A rchaeology, 2009 (9) ;Betts A, Jia P W, Dodson J.The origins of wheat in China and potential pathways for its introduction:a review.Quaternary International, 2013 (30) ;Dodson J R, Li X Q, Zhou X Y, et al.Origin and spread of wheat in China.Quaternary Science Reviews, 2013 (72) ;Jones H, Lister D L, Cai D W, et al.The trans-Eurasian crop exchange in prehistory:discerning pathways from barley phylogeography.Quaternary International, 2016 (426) . [78]赵志军:《小麦东传与欧亚草原通道》, 《三代考古 (三) 》, 科学出版社, 2009年, 第456-459页;赵志军:《欧亚草原是史前东西文化交流的主千道——考古出土小麦遗存研究》, 《论草原文化》 (第九辑) , 内蒙古教育出版社, 2012年, 第36~49页。 [79]蒋宇超、戴向明、王力之等:《大植物遗存反映的龙山时代山西高原的农业活动与区域差异》, 《第四纪研究》2019年第1期。 [80]于建军、何嘉宁:《新疆吉木乃通大洞遗址发掘获重要收获》, 《中国文物报》2017年12月1日第8版。 [81]陈星灿:《作为食物的小麦——近年来中国早期小麦的考古发现及其重要意义》, 《中华文明探源工程文集·社会与精神文化卷 (Ⅰ) 》, 科学出版社, 2009年, 第104~111页。 [82]赵志军、贝云:《小麦——秦统一天下的力量》, 《国学》2011年第4期。 (图表略,详见原文) (责任编辑:admin) |