|

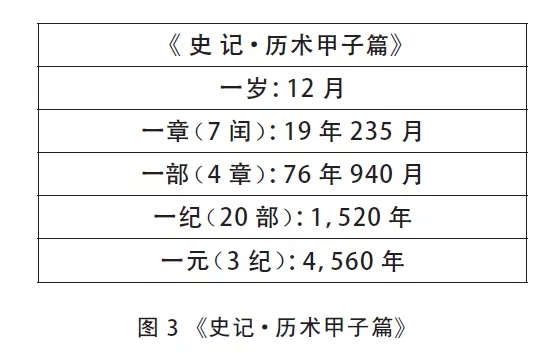

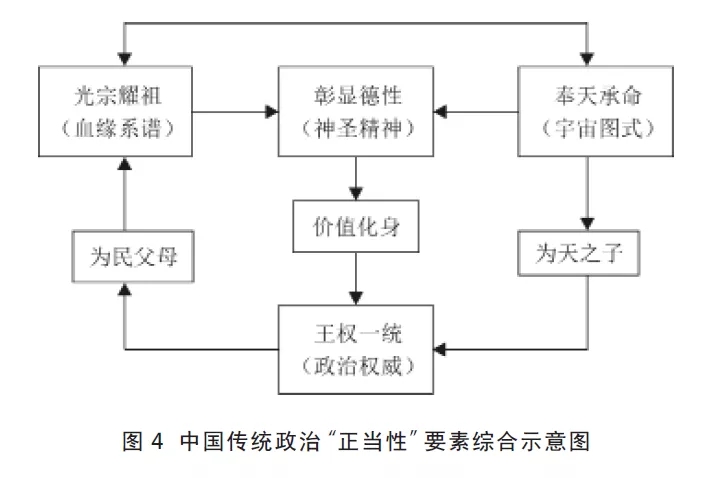

三、“天命”:宇宙秩序的意涵 在中国文化中与“宗”占有同等位置的另一重要概念就是“天”。但在概念发生的角度上看,“天”比“宗”晚出。实际上,“天”字的早期构型与人的身体有关。在殷代卜辞中,“天”字宛如张手伸腿站立的正面人形,而特别夸大其头部。“天”处于人身之最高位置,这在造字之初就已隐含了“至上”的意思。(43)至于这种大头人型如何与“自然天体”相联系,学者论证简要。(44) 但仅从字型角度来看,如果推测“大头之人型”所表征的恰是“祖先”,那么,这种意义上的“天”必然与已去世的祖先具有连带关系,而不可能是纯粹的自然现象。(45) 从周康王时期的《何尊》的铭文中,我们已清楚地看到“天”这时已具有了明确的社会政治意义。(46)《史记》记载:“九年,武王上祭于毕。东观兵,至于盟津。……是时,诸侯不期而会盟津者八百。诸侯皆曰:纣可伐矣。武王曰:女未知天命,未可也。乃还师归。”(47) 可见“天命”对于政治(军事)之重要意义。甚至寡言“天象”的孔子也说过,“尧曰:‘咨!尔舜!天之历数在尔躬。允执厥中。四海困穷,天禄永终’”(48),告诫继世君主关注历法是头等重要的政治事物。所以,王国维先生认为:“任天者定,任人者争。定之以天,事乃不生。”(49) 确已成为宗周时期普遍的政治秩序观念。现代学者江晓原先生也从《尚书尧典》《史记贩五帝本记》以及《易系辞下》等经典中,读出反复出现的“天”与“政”的直接关联。(50) 这些资料表明,从商代到周代的发展过程中,“天”的概念是越来越抽象,也越来越具备政治含义了。 但是,如果把古人观念中的“天”看成某种形而上的抽象体系,那是不全面的。在历史文献中,中国人观念中的“天”也是实体化的,它主要是由“日月系统”“五星系统”和“北极系统”所组成的宇宙体系。中国思想的独特性仅仅在于,判断和认识这些体系是以人类生存的地球为中心和参照系,更确切地说,它是以人的眼光、体悟和感觉所理解、解释,甚至建构“天”。换言之,这三个系统之间的交互关系,使得整体“天演”系统更加复杂,在人的观念中构成了一幅纵横交错、相互关联、有条不紊、秩序井然的天体“图像”。 这个宇宙图像又可以进一步从“天象”“天运”和“天意”三个角度给予展开解释。“天象”是天之本体。是指天体、星座、气象等形态及其变异。如天体运行中星辰有序地变化及其日、月蚀、流星等变异,北斗七星位置不同所体现的季节转移,气候与物候变化以及地震、海啸、台风等现象。“天运”亦称“天数”,指的是自然运转的相互关系和周期率。对于“天运”计算、考察的直接结果,就是“历法”。“天意”是指“天”作为一个有意识的支配力量,其“行为”象征甚至指称着“意义”。而这种超越人间语言所指示出的信息,与人间的政治行为具有直接或间接的联系。这样,在“整体性”思维的统摄下(51),观察“天象”,筹算“天运”,解释“天意”,就是中国传统政治理论中著名的“天命”内涵。 不难看出,“天象”肯定是一种“实在”;“天运”虽然涉及不同的方法,但必须建立在数学通识的基础之上;只有“天意”具有较大的解释空间,但它也必须以前二者为依据,不能完全地无中生有。特别是处于“天象”与“天意”之间的“天运”,对说明古代“天命”的本质极具意义。“天运”的抽象表达即历法体系。换言之,历法体系是对“天运”的数理推演,它所要直接证明的是一种客观秩序,但这种证明的目的却是要推导、预测和解释天运秩序对人类生活所具有的意义。这里我们仅以司马迁《历术甲子篇》和刘歆《三统历》为例证,演示古代“天命”概念的真实内涵。 在阴阳观念的作用下,中国古历不是纯以回归年(52) 周期为依据的“太阳历”(阳历),也不是纯以朔望月周期的“太阴历”(阴历),而是同时考虑太阳和月亮的视运动,把回归年与朔望月两个周期并列为制历的基本数据的“阴阳历”。由于这两个周期之间没有公倍数,所以必须设法调平年、月、日三者的长度。中国古代历法的划分就以此为依据。 1. 要想对“天运”进行计算,首先必须选择一个计算的起点。在历法上就是“历元”。“元”的本意就是“始”的意思。古人把“冬至”作为一岁的开始;把朔日(日月交会的一日,即阴历初一)作为一月的开始;把夜半子初作为一天的开始;“甲子日”则作为干支纪日周期的开始。所以,冬至(一年之始)之“年统”、朔旦(一月之始)之“月统”、“甲子”夜半(一天之始)之“日统”、甲子日(干支之始)之“干支统”四者重叠,才是“历元”的理想起点。 2. 有了“历元”,还要调平年、月、日之间的长度关系。一回归年为365.2422 日;一朔望月为29.5306 日,12 个朔望月为354.3670 日。这样,“岁实”(1个回归年)与“朔策”(12个朔望月)相差11.25日(365.2422-354.3670)。因此必须“三年一闰,五年再闰,十九年七闰”才可能近似调平它们之间的长度。因此,19 年就成为一个循环圈,被称为“一章”。 3. 因为“一章”仅是一个近似的调平周期,如果想再进一步精确化,就必须运转4个周期(19*4=76)才能完成。这样,76 年就又再成为一个更高层次的循环,所以被称为“一部”。 4.经过20 部(76*20=1,520),共1,520 年,甲子日夜半冬至合塑又回复一次,所以被称为“一纪”。 5.1,520 年仍然不是60(干支)的整倍数,只有完成3 纪(1,5 2 0*3 = 4 ,5 6 0),共4,560 年,才回到真正的甲寅年甲子月甲子日甲子时(夜半)冬至合朔。所以,4,560 年的大循环,被称为“一元”,见图3。(53)  以上所述就是中国“天运”思想的基本模式和框架。我们已经看到,这个4,500 年左右的秩序大循环,正是《易经》《史记》和《汉书》都讲到的“天演大数”。 如果将这个基本模式运用到朝代更迭上,就有了《史记》关于“天运”那段经典的概括:“夫天运,三十年一小变,百年一中变,五百年一大变;三大变一纪,三纪而大备。此其大数也。为国者必备三五,上下各千岁,然后天人之际续备。”(54)此处,所谓“为国者必备三五”之“三”,指的是30 年、100 年和500 年这“三”变;之“五”指的是30 年、100 年、500 年、1,500 年和4,500 年这“五”变。弄懂了这基本的“三”和“五”以及它们之间的关系,为政者才能主动地掌握自己的命运,顺“天命”而生存。现代学者一般从“行星会合周期”和“岁差”两个视角解释这一问题。在第一个视角上,学者认为,司马迁关于天运“五百年大变”的说法,大致合于历法中一会、一统与三统的成数。在历法上,三颗外星(火、木、土)每隔516.33 年会合一次,“五百年必有王者兴”的周期可能与此有关。事实上,夏、商、周三个远古王朝,其寿命基本都在5 0 0 年左右,这可能也是古人认为“天人相副”的依据之一。第二个视角稍微复杂。所谓“岁差”是指由于太阳、月亮和其他行星的引力影响,使地球自转轴方向发生变动,从赤极绕黄极旋转约26,000 年一周。也就是说,“岁差”使历法每年约差52.2 角秒,71 年8 个月差1 度。由于“岁差”影响,每年春分点向西移动52.2 角秒,若不计算“岁差”,那么历法500 年将相差7 度,这已是极端严重的误差。但中国直到晋成帝(公元330 年)时的虞喜方才发现“岁差”,它在历法上的应用就更晚了。这样,从公元前104 年颁布太初历到公元330 年也已过了400 余年。时至后汉光武帝年间(公元25年— 56 年),历法已出现误差,即所谓“历稍后天,朔先于历”的现象。后汉学者贾逵也说:“故易金火相革之卦象曰,‘君子以治历明时’,又曰,‘汤武革命,顺乎天应乎人’,言圣人必历象日月星辰,明数不可贯数千万岁,其闻必改更,先距求度数,取合日月星辰所在而已。故求度数,取合日月星辰,有异世之术。太初历不能下通于今,新历不能上得天元,一家历法必在三百年之间。故谶之曰:‘三百年斗历改xian。’汉兴,当用太初历而不改,下至太初元年百二岁乃改。故其前有先晦一日合朔,下至成、哀,以二日为朔,故合朔多在晦,此其明效也。”(55) 纬书《春秋乾保图》也有“王者三百年一蠲法”之说。由是可知,汉代学者已知“一家历法必在三百年之间”,然知其然不知其所以然也。由于“岁差”影响,每隔300 年左右,历法就会出现误差(错乱),所以古人把这种“天演”秩序与朝代更迭相联系,自然持“一朝一历”的观念。直到唐穆宗时,“岁差”被应用于历法计算后,由于“岁差”所造成的历法误差(错乱)已经没有了,所以才实行“一世一历”的制度。(56) 故每隔300 ~ 500 年就要对原有历法进行一次调整。所谓“改正朔”的原意和本质就是调整历法误差。 这个基本模式也可以运用到家族和个人身上。按照每人60 年一循环(60 甲子)计算,4,500 年可包括75 个人生(循环);再按照事物的“兴”“盛”“衰”的必然规律可划分为三段,每段25 个人生;在25 个人生中,再按照事物的“兴”“盛”“衰”的必然规律可划分为三段,每段8 个左右人生;在8 个左右人生中,再按照事物的“兴”“盛”“衰”的必然规律可划分为三段,每段3 个左右人生;3 个左右人生中,再按照事物的“兴”“盛”“衰”的必然规律可划分为三段,每60 年一个人生。进一步细化,60 年又可分为“兴”“盛”“衰”三阶段,每20 年一阶段;每20 年再分为三段,每7 ~ 8 年为一段(男8 年,女7 年)。……依此类推,可以精算到每一天。(57) 由此可见,这个以“历元”为基础所推演出的时间结构和运转秩序,就是“天命”这个中国概念的真实内涵。换言之,“天命”概念的本质是一个可明确计量的数理体系。无论长时段的政治,还是短时段的人生,各种时空变换都可以在4,500 这个“天演大数”找到根据。 所以,“天命”既是社会衍生的根本,又是个体生命的依据;既具有生物的性质,又具有政治的内涵;既是宇宙的坐标,又是人间的规则。万事万物均被囊括于其中,无一疏漏。因此,现代人仅把中国古代“天命观”看成某种凭借心理想象而任意建构的纯粹观念体系,进而对它作本质主义化约论的解释,则必然导致对中国思想的误读。(58) 但是,如果展开一点理解索绪尔那个著名的比喻,那么我们可以说,懂得下棋的规则(语言[langue])并不意味着必定在棋局中取胜(言语[parole]),二者之间没有必然联系。尽管从历法的角度来看,必须使“天”客观化, 这时“天”并不神秘;但要知“天命”却绝非易事,因为在其中当下随时变换的偶然因素实不可胜数。特别是每当历史的结局大大超越了人们的预想后果时,自主的“天命”就会显现,向人们展示它不可思议的本质。最有名的史例莫过于“武王伐纣”。就军事力量、文化积累、技术水平、地域富饶以及人口数量而言,小周都统统不是大商的敌手。如何解释以周代商的历史结局呢?诸如此类,历史故事常讲常新。可以想象,周公旦的结论只能是“天意所为”。依此类推,既然我“小邦”可能推翻取代“大殷”,那么,新的“小邦”也就可能取代我“大周”。于是又有了充满忧患意识的“天命靡常”观念。这样,中国意义上的“天”就具有了某种非常独特的二重性:一方面“天运”是可以计量和测度的;另一方面“天意”又是不可以明示和预知的。正是在“天运”与“天意”这个不可逾越的二律背反的严重“紧张”中,“天”才有可能被整体地赋予神圣的权威性和超然的庄严感。因为,如果说“天运”的计算还能在客观主义框架下去理解,那么,“天意”的内涵则与此相去甚远。在本质上它所指的并不是“自然意志”,而是人们借助于“天象”和“天运”所类比、塑造和建构的“人类预期”。这也就是说,中国古代“天学”是借助历法数理的客观手段,去实现寻求良好生存位置的目的。后者才是思维的重心。近来,学者进一步指出,就像“天文学”(astronomy)与“占星术”(astrology)的关系一样,“天运”与“天意”二者虽然在知识体系上确有联系,但就其目的指向而言,却大相径庭。(59)古代汉语中的“天文”本意即是“天象”。这里所谓“文”即人类赋予天的意义。因此,传统中国的“‘天’既是创造者,又是整个被创造的世界”,它是“自然显现”与“人类文化创造”相结合的产物,二者连为一体,密不可分。“‘天’本身就是由持续发展的文化所产生的、聚集的精神性。”(60) 所以,所谓的“知天”,与其说其重心在于“天象”本身是什么,不如说人们更关心“天象”所昭示的意义究竟是什么。也就是说,单纯的自然“天象”本身并不产生特殊的意义,只有它与“人事”发生互动时,才能成为一个涂尔干意义上的“社会事实”。据黄一农教授的统计,从公元前2000 年到公元2000 年,具有改朝换代象征的宿度在30 度之内的“五星聚合”,共有107 次,其中只有40 次肉眼可以看到。汉元年以后被记录的有19 次,其中半数以上不合实际天象,而其有10 次极易观测的情况却未见记录。同样,被视为具有大凶大灾象征的天象“荧惑守心”,在史籍记载中共出现2 3 次,其中有1 7 次未曾发生。而前汉以来近40 次“荧惑守心”天象,却大多未见文字记载。(61)不管把这种现象说成是对自然天象的“误读”“伪造”还是“人文解释”,它都极其清楚地显示出了中国传统“天道”观念的基本性质和意义内涵。 更有甚者,在一定意义上说,中国古代的“天”本身就是一个被人格化了的巨大“隐喻”。最典型的例子是对于“天圆地方”宇宙结构的解释。据《大戴礼记》记载,单居离对“天圆地方”的“盖天说”宇宙模式表示不解,认为如果这种说法成立,那么天(圆)盖在地(方)上,如何能盖住地的四角呢?于是他就去向孔子的学生曾参请教。曾子听后回答说,所谓“天圆地方”,不是指天是圆型的,地是方型的,而应理解为“天道象圆而地道象方”(62)。在这里,“圆”是指“圆通”和“通融”之意,而“方”则是指“规则”与“限制”之意。与曾子上述讨论一样,《吕氏春秋》对同一命题讲述了下面的一番道理:“天道圆,地道方,圣人法之,所以立上下。何以说天道之圆也?精气一上一下,圆周复杂,无所稽留,故曰天道圆。何以说地道子方也?万物殊形,皆有分职,不能相为,故曰地道方。主执圆,臣处方,方圆不易,其国乃昌。”(63) 经过转化,这里的“天”虽仍包含自然之天,但却远远超出了自然之天,而是指上下(等级)之间无所阻碍的沟通与协调。显然,这对于持有重权的最高统治者来说,是必须具备的能力,也是政治支配体系正常运行不可或缺的功能。而“主”则应当就是这样的人,决策系统应当具备这样的能力和发挥这样的功能。相对而言,“地”虽仍包含自然之地,但却远远超出了自然之地,而是指万事万物,素形态各异,不同的事物应有不同的规则,不可相互混淆。显然,这又是行政官僚所必备的能力,也是政治执行系统必备的功能。而“臣”应当成为这样的人,执行系统应当具备这样的能力和发挥这样的功能。经由这样的解释,所谓“天圆地方”就衍生出了另外一套“逻辑”:天→圆→协调→君主;地→方→规则→臣民。这样,就从“天学”的“盖天说”中,推导出“政治”的“君臣论”,“天文学”转化为“政治学”。这里,我们可以轻易地体会到,中国传统思想是如何通过对“天象”的观察从中寻找或建构出“政治”意义的。“象”是前提,而“意”才是本质,在两者之间起联系作用的是“隐喻”(隐喻是非线性的形式逻辑推理)。换言之,中国传统“天学”实际上是关于“大道”的隐喻表达。正如庞朴先生所言: 儒家的一大创造,便是将这种社会的规则和义理归之于天,创造了义理的天;或者说,他们本着从社会性看人的习惯,也从社会性去看天帝,认为它是社会原则的化身。……所以,约略地说,儒家的所谓“天”,可以说是他们对“社会”或“社会力”的一种古典表述,是被赋予了神圣外观的社会秩序。(64) 这样,在中国传统“天学”系统里,“天文内容”与“政治功能”显示出某种奇特的关系。一方面,作为客观实体的“天文”是超越于“人事”的,是不以人的意志为转移的力量,“人文”不能凭空制造“天文”(伪造必须有所依据),在一定的角度上“天文”是决定“人事”的。也就是说,正是“天道”对于“人事”的超越性,使其具有了支配的权威。另一方面,作为主观实体的“人”又是“天意”的唯一解释者,而且没有经过“人意”过滤的“天象”并不具有社会意义,所以失去了“人意”的主观解释,“天道”对于“人事”的权威支配又无从实现。这样,从前者的角度看,人们承认“天象”对“人事”具有客观支配性,强调所谓“听天由命”“顺应天道”等,的确崇尚“天文”与“人文”之间的高度一致性;但在后者的角度上,人们也承认“人意”与“天象”绝不可能环环紧扣,一一对应,否则“天文”对“人事”的警示作用将无从谈起,所以“天道”与“人事”的不一致性则成为最为现实的客观性。这样,主观诉求与客观秩序、“天文”与“人文”之间就不可避免地发生深刻的“紧张”。在汉语语境中,这种“紧张”的意义在于,“对于中国的精神性的任何一种认识都要诉诸的核心概念──‘天’”,就其性质而言,“既是非超越的,又具有深刻的宗教性”。(65) 所以,在传统中国,国家之所以要牢牢地掌握和垄断“历法”的控制与解释权,并使其达到在当时所能达到的精确程度,其根本目的并不是出于对宇宙规律的好奇与兴趣,而是出于政治权力的考虑和治国安邦的需要,只不过这种目的是以“整体宇宙的和谐系统”基本理念为前提罢了。(66) 从上述分析中我们可以看到,在中国文化关于“天”的历史叙述中,既深含着隐喻象征的形而上建构,又把这一建构与日常生活的形而下经验联系在一起。在对“天”的恐惧和祈望中,自然产生对“天”的信仰和依赖。人们以“天运”为依据,时时揣摩和建构“天意”,以此作为判断政治行为是否得当的准则,由此生成完整的“天”的正当性意识。在传统政治的角度上讲,其实这种“天运”的整体性循环周转以及由此产生的政治意义,在被后人比喻成传统中国之“宪章”的《春秋》“大一统”观念中得到充分的体现。《春秋》之所以“贵始”,之所以强调“正本”,其依据就存在于“天运”与“天意”的“紧张”之中。 《春秋》谓“一元”之意,“一”者物之所以从始也,“元”者辞之所谓大也。谓“一”为“元”者,视大始而欲正本也。《春秋》深探其本而反自贵者始,故为人君者,正心以正朝廷,正朝廷以正百官,正百官以正万民,正万民以正四方,四方正,远近莫敢不一于正,而亡有邪气奸其间者。是以阴阳调和而风雨时,群生和而万民殖,五谷熟而草木茂,天地之间被润泽而大丰美,四海之内闻圣德者而皆来臣,诸福之物可致之祥莫不毕至,而王道终矣。(67) 四、“德”:群族禀赋的神圣象征 “德”是中国最经典、最纯粹的原生概念之一。在中国文字语言发展史上,是一个使用频率极高的词汇,从周初至今,延续不衰。同时,它又是中国传统政治理论中一个综合性的重要概念,含义复杂,且影响深广。 据郭沫若考证,“德”在甲骨卜辞中未见。他在《先秦天道观之进展》一文中说:“卜辞和殷人的彝铭文中没有德字,而在周代彝铭中明白有德字出现。”(68)虽然郭说曾引起反复争论(69),但无论如何,“德”字大量见于金文则是不争的事实。根据金文字形,学者一般认同于《说文》释意,亦即“外得于人,内得于己”(70)。这就是说“德”含义即“道德”,是指人处理“自我”与“他者”关系的一种行为规范,其假设是个体行为。但如果说“德”仅仅是指个人道德,那么,以下的思想将无法理解:“月光何德,死则又育?”(71)“天地大德曰生。”(72)“乾阳物也,坤阴物也,阴阳合德而刚柔有体。”“富有谓之大业,日新谓之盛德,生生谓之易。”(73)“虚无无形谓之道,化育万物谓之德。”(74) ……显然,这里的“德”意并非仅指个人的行为和道德。如结合历史文献,我们发现古代时期,“德”的含义要比“道德”宽范得多。《国语》中记载: 黄帝之子二十五人,其同姓者二人而已,唯青阳与夷鼓皆为己姓。青阳,方雷氏之甥也。夷鼓,彤鱼氏之甥也。其同生而异姓,四母之子别为十二姓。凡黄帝之子,二十五宗,其得姓者十四人十二姓。姬、酉(有)、祁、已、滕、箴、任、荀、僖、女吉、儇(宣)、依是也。唯青阳与苍林氏同于黄帝,故皆为姬姓。同德之难也如是。昔少典娶于有蛟氏,生黄帝炎帝。黄帝一姬水成,炎帝以姜水成。成而异德,故黄帝为姬,炎帝为姜,二帝用师以相济也。异姓则异德,异德则异类。异类虽近,男女相近,以生民也。同姓则同德,同德则同心,同心则同志。同姓虽远,男女不相及,畏黩敬也。怨乱毓灾,灾毓减姓,是故娶妻避其同姓,畏乱灾也。故异德合姓,同姓合义。(75) 显然,当把“德”与“姓”及“性”直接相连时,“德”是指某种群族故有的文化特质。同姓则同族,同族则同类,同类则同德。血缘(同姓)和地缘(姬水、姜水)成为划分不同“德性”的主要标准。文中明显遗留下早期氏族形成、分化和发展的痕迹,以及其氏族内部的某些政治规则。具体可以从三个方面分析。 其一,所谓“德”首先与“姓”相联系,所以才“同姓则同德”,“异姓则异德”。“姓”是某一氏族血缘相承的“宗”,所以“德”是一种血缘氏族的区别性标志,由是“德”实指某一族群独有的特质,而非个体心性行为。从“同姓则同德,同德则同心,同心则同志”的意思看来,这里的“心”和“志”都不是“个人行为乃至个性的褒贬观念”(76)。甲骨文中有“姓”字,有“氏”字,而无“德”字,恰恰证明后起的道德之“德”,在商殷时代还未被抽象出来。这种关于族群特质的概括表述,反映着中国文化独特的发源基础,在此“群”具有极其特殊和重要的位置,而个体心性、态度和修养等道德则还不能以“德”相称。 其二,“德”与血缘、婚姻事宜紧密相关,反映族内禁忌的某些规则。文中按“姓”将人群划分为“族内”和“族外”两个部分。所谓“同姓虽远,男女不相及,……是故娶妻避其同姓”,就是人类学所说外婚团体,其族内禁止通婚,否则“怨乱毓灾,灾毓减姓”,族内之人,“畏黩敬也”,从而保证血缘纯性和种性优化。而“异姓则异德,异德则异类。异类虽近,男女相近,以生民也”。异姓通婚,反映出氏族之间的交往关系。异德则异类,所以“二帝用师以相济”,处于敌对状态,所谓“非我族类,其心必异”是也。所以才有“异德合姓,同姓合义”之说。因此,“德”在古代就是政治关系。通过外婚制,即可以保持以男性血缘为基础的“宗”的传承,又能通过婚姻与外邦建立血缘联盟。由此,“德”从一开始就在骨子里带有政治性质。 其三,在黄帝二十五子中,只有二宗承本姬姓,十二宗配以他姓,另十一宗无姓,“同德之难也如是”。这样就形成了“本姓”“封姓”和“无姓”三类人群。“本姓”为“大德”,“封姓”为“小德”,“无姓”则“无德”。而“无德”者实际上就意味着被排除出黄帝血缘脉络的宗系。如果宗系在古代实质上内含着族内权力支配的秩序,那么,“无姓”自然意味着淘汰出局而沦落为“他者”,血缘身份的被剥夺,就标志着支配权力的丧失。显然,这里已透露出嫡庶等级的功能划分。换言之,这也意味着宗法制的起源和萌芽。所以,“德”又是氏族分裂和社会等级分化的政治符号象征。 联系史家关于上古三代各有所“统”,亦即“夏尚忠,商尚敬,周尚文”的解释,不究其天文历数依据,“三统”即指“三德”,所谓“忠”“敬”“文”无非就是夏、商、周三个族群不同的文化特质。钱穆先生对此解释说:“汉人传说:‘夏尚忠,商尚鬼,周尚文’。……大抵尚忠、尚文,全是就政治、社会实际事物方面而言之,所谓‘忠信为质而文之以礼乐’,周人之‘文’,只就夏人之‘忠’加上一些礼乐文饰,为历史文化演进应有之步骤。其实西方(指夏、周)两族皆是一种尚力行的民族,其风格精神颇相近似。商人尚‘鬼’,则近于宗教玄想,与夏商两族之崇重实际者迥异。故《虞书》言禹为司空治水,弃后稷司稼穑,而契为司徒主教化。禹、稷皆象征一种刻苦笃实力行的人物,而商人之祖先独务于教育者,仍见其为东方平原一个文化优越耽于理想的民族之事业也。”(77) 从《左传》和《国语》所记述的资料看,“德”作为区别族群系统的标志性功能,就表现得十分明白了。《左传僖公二十五年》载:“德以柔中国,刑以威四夷。”《国语晋语》曰:“乱在内为宄(轨),在外为奸,御宄以德,御奸以刑。”这就是说,处理族内矛盾的规则是以本族之“德性”进行教化,对待族外冲突的规则则用“刑罚”实施恐吓。“德”—“刑”分化由此展开。斯维至先生认为,“德”的内涵中本根性地包含着族群的习惯法,所谓“德治”即以传统习惯法治理国家,其内容则为“礼乐”教化。(78) 另外,我们也可以从反方向理解“德”之含义。著名的武王伐纣,当誓师牧野之时,其讨伐理由中最重要的一条就是纣王“失德”。这里,所谓“失德”,一指乱男女之别;二指弃祖先祭祀;三指废昆弟不用;四指使外族逃犯为官;五指暴虐百姓,奸宄商邑。(79) 以上种种,均与宗法习惯相违,由此可见“德”之本义。陈来也认为:“‘俊德’、‘否德’都是在德的前面加上一个形容词,在这种用法中,德并不表示‘有道德’,只是表示一般的可以从道德上进行评价的行为状态或意识形态,从而这种状态可以是好的,也可以是不好的。这种意义上的德只是标示在价值上无规定的意识──行为状态。”(80) 这样,在汉语语境中,“德”的原始语意是指涉“族群禀性”,我们称其为“德性”。也就是说,“德”首先是“群族禀性”的代名词,它所指涉的是“集体范畴”,是一个整体性概念。所谓“姓”即“性”(性格、性质),“性”即“德”。既然如此,首先,“德性”就表现为一种文化界标,以示区别族群边界。由此对外族而言,“德性”具有独占性特征。其次,在族内,族人都具有同样的“德性”,也就是说,其成员共同分享同一种文化构成。“德性”在族内具有开放性特征。最后,某一族群的“德性”呈现整体性特征,某一种“德性”其要素之间具有极其紧密的有机联系,拆散其中某一要素,整体即将不复存在。 如祭祖、敬天、保民,三者之间相互定义,失去一项,“德”的性质则发生变化,因而具有不可分割性。由于“德性”具有这样三重特性,所以发扬“德性”就等于保持“族性”。在组织行为的角度上,向族群“德性”认同,就成为保持和增强组织凝聚力的途径。《礼记》云:“有德此有人,有人此有土,有土此有财,有财此有用。”(81)把“德”看成人、土、财的基础。无疑,这对于一个族群“自我”的生存、凸现、巩固和扩展具有重要意义。我们甚至可以说,作为一种关乎族群整体安身立命的“集体精神”,“德性”理所当然地具有某种实用性(非超越性)的“神圣属性”。 正如涂尔干所创造的那个给人留下深刻印象的术语“会发芽之血浆”(a germinative plasm)所显示的内涵一样(82),在社会本质的角度上看,某一氏族决不仅仅是“物理— 物质”意义上的、僵死的社会单位,而是一种旨在与其他氏族进行身份区别的、活生生的“血统繁殖发生器”,它的功能就是生产“一种文化DNA”(DNA of culture)。(83)在这样的意义上,我们可以把氏族看成是一个“血缘身份的制造厂”。这样的“厂家”也必须拥有自己的“品牌”,这种非经济意义上的“品牌”就是“身份”(identity)。勿庸赘言,“身份”的功能在于“区别”,就是通过彰显自我的特征以表明“我是谁”和“我不是谁”。既然如此,那么,每个氏族就必须制造独属自己的“虚拟的血缘身份”,以达到显示“我就是我”(I am Who I am)的目的。(84) 假若氏族成员不认可这种身份,也就是说他们向氏族“文化DNA”认同的精神链条被打断,那么,实际上就意味着该氏族的崩溃和解体。所以,氏族中的每一个成员向该氏族的“文化DNA”的认同,就成为一个无论其个人愿意与否都必须一致遵循的法则。当这种“没商量”的法则内化为个人行为的自觉义务,伦理就自然产生了。这样看来,所谓“伦理”只不过是“文化DNA”的抽象形式而已。当然,“伦理”并不是指代“文化DNA”唯一可能的表达方式,诸如“集体精神”“群族禀赋”等也可表示相同的内涵。但在远古时期,人们甚至更愿意用“灵魂”(soul)这样更具宗教和感情色彩的词汇来表达这一内涵。这样,“灵魂”所实际指涉的,并不是什么难以理喻的神秘特质,而只不过就是某种实在的“集体精神”而已。所以,“灵魂”本质上不是一种感觉,更不是一种想象,而是实实在在的“实在”,只不过是一种“看不见的实在”(invisible reality )罢了。在物质主义的意义上,个体的肉体迟早要死亡,但这与氏族集体的持续发展没有直接关系。如果“灵魂”本质上是指氏族的“集体身份”,是指渗入每一个集体成员血液之中的“文化DNA”,是指该氏族之所以区别于他人的“伦理实在”和“群体精神”的话,那么,“灵魂”不仅可能“不朽”,而且必须“不朽”!只要“会发芽之血浆”仍然持续不停地、高速有效地“制造血缘身份”,“灵魂”就会永远地活着。这就是“灵魂永生”的真实含义。 当人们把可见可感的具体“德性”与不可见、不可测的抽象“天命”相联系后,用“德性”验证和体现“天命”,那么,实用性“神圣属性”就增加了形而上的支撑。这样“德性”就转变为某种“集体信仰”。从族群内部讲,遵循这一属性行事,则族群兴旺;背逆这一属性行事,则族群衰亡。从族群外部讲,遵循这一属性行事,则族群扩张;背逆这一属性行事,则族群减缩。如果说,传统中国的“国”是“族”的扩展和复制,那么,“德性”作为一种“族群禀性”的传统,亦可称为“立国精神”。族人对这种“神圣属性”就必须肃穆崇敬,恪守不渝,只能守护,不能违反,只能尊奉,不能亵怠。这样“德性”对于族内所有成员来说就具有超越性和公共性。这就是“德性”具有正当性的理由。由此,向“德性”认同,不仅是族群成员的共同责任,而且也是该族之所以成为该族的立命之本。(85) 作为《尚书》之首篇的《尧典》(86) 就以颂扬帝尧之德为主旨。其文上半部分抽象描绘帝尧之品格,后半部分则具体述及这种品格的实际内容。文曰:“帝尧曰放勋,钦明文思安安,允恭克让,光被四表,格于上下。克明俊德,以柔九族。九族既睦,平章百姓。百姓昭明,协和万邦。黎民于变时雍。”所谓“克明俊德”,亦即明其大德。而明其大德的内容则为处理好“九族”之间的关系。且不论“九族”是“同姓”还是“异姓”,帝尧显然是在梳理氏族内部的血亲秩序,使其“伦常”不至混乱;由是外推,达到协调天下诸邦之关系,这样就可以使天下秩序井然。所以,“圣王”本人的首要职责就是“建德”,“建德”的内容就是澄清血缘人际关系,从而建构等级政治秩序。以“圣王”为中心,从“九族”到“百姓”再到“万邦”,逐渐外推,就可以达到天下太平和顺之目的。更著名的史例莫过于殷周之际周公关于政治合法性的阐述。西周是建构“德政”体系的关键时期。周族本为地处西方的“小邦”,在军事实力和文化素养方面,都远落后于“有典有册”的殷族“大邦”,但它竟然取而代之,是不可思议的。周族认为这是“天命”降临的结果,“天”偏爱周“德”,“乃大命文王”,即所谓“周虽旧邦,其命维新”,这就是著名的“以德配天”。至于“天”为什么会偏爱周“德”则是一个“不可言说”的“神圣”(并非“神秘”)。但从周公的论证看,其中显示着“天命”与“人德”相统一的暗示:一方面,突出了其领袖人物文王的个人“德行”;另一方面,则反复强调周族的“集体特质”。而这两方面都具备同样的精神,那就是:“敬慎厥德”。(87) 具体而言,周族对农耕生活具有强烈的渴望,这陶冶了其节俭戒奢,勤劳奋斗的精神品格;周为小邦,长期穿梭于戎狄之间,对不测危机的时时体验,使其“克自抑畏”,审慎忧患;由于处于弱势,周族特别重视内部凝聚,“重民”“保民”自然而生;在商殷宗系中,周族没有高贵的血统,只得凭借超越的“上天”信仰,弥补卑贱先祖的不足。这样,节俭勤劳、务实忧患、重民保民、敬奉上天,就成为周“德”的经典内容。(88) 如果说“德性”具有神圣的族群属性(我们姑且称为“伦理”[ethics]),那么“德行”则表示“道德行为”的价值内涵,特别是指反映在族群首领行为上的素质、品性、风格,等等(我们姑且称为“道德”[morality])。就“德性”而言,它更多地与“族性”相联系;但“德行”却已扩展到了行为。而“圣王”则是联结“德性”与“德行”的中介。因为如果把族群首领个人的道德行为看作族群属性的集中体现,同时它又具有群族成员共同效仿的功能,那么,族群首领的个人道德行为就转化为整体族群的品格。这样,圣王的超级道德形象就在族群属性与个体道德的联系中得以必然性地凸现。在这个意义上,圣王自身的品性、风格、举止等道德行为,就已不再是一般意义上的个体行为,而成为整体族群行为的象征。这里显示了一种“德”从群体性质到首领道德的转化:开始“德”由族内成员平等分享,经由一个中介转折,“德”由部分族人所垄断。拥有“大德”之人,则拥有权力,成为国家的政治支配者。换言之,经过这一转化,全面意义上的“德”,就转化为“有德”“守德”者具有支配权力;“无德”“失德”者则意味着权力的丧失。所谓“德厚者流光,德薄者流卑”是也。(89)儒家后来的“修身、齐家、治国、平天下”治国途径,其思想所本,就来源于此。王国维在《殷周制度论》中说:“古之所谓国家者,非徒政治之枢机,亦道德之枢机也。使天子诸侯士大夫各奉其制度典礼, 以亲亲、尊尊、贤贤、明男女之别于上,而民风化于下,此之谓治;反是则谓之乱。是故天子诸侯卿大夫士者,民之表也;制度典礼者,道德之器也。周人为政之精髓,实存于此。”“周之制度典礼,实皆道德而设。”(90) 数十年后再读上述警句,仍可说它至今不失为极具洞察的至理名言。 五、汉语语境中“正”的含义 “正当性”的中国传统表达是“正”或“正统”。汉语中,“正”与“邪”、“正统”与“篡逆”,在理论中是一个绝对的分界线。“正”在甲骨文中写作 ,上为 (口,城邑、方国);下为 (止,行军),表示征伐不义之邑,其本意是指具有明确方向的行为。《说文》曰:“政者正也,从正,正亦声。”《说文》又曰:“正,是也。从一从止。”即所谓平正,不偏斜。段玉裁注:“十目烛隐则曰直。以日为正则曰是。从日正会意。天下之物莫正于日也。左传曰正直为正,正曲为直。”考“正”之字源,契金文皆于“止”字上作方或圆框,可实可虚,其象形意义可能是足掌之上加以两膝盖之形。后来膝盖之形演化为横划。所以有学者认为,“正”字的原意是“立身刚直不苟”,再进一步“处世处事刚直遵礼守法”。据字形则训为“小击”,取“戒勉”“引导”之意。因此,“启”“敕”“教”等字皆以“显其本意”。(91) 简而言之,在汉语体系中,“正”就是关于人类政治行为基本准则的规定,但这一准则不仅是一种理念,而且也具有突出的实践意义,即所谓“以正正夫不正之谓也”(92)。进一步讲,关于“正”的基本准则,又可分为“自然之正”和“道德之正”两大参照系统。由于中国文化系统“天”与“人”共享同一套知识资源,二者在纯粹理念上相互重叠。(93) 所以推及到政治层面,所谓“政者,正也”也至少具有两层含意。 其一是指权力拥有者本人必须具备良好的道义品德,它又具有价值与素质的含义。显然,它的理论依据直接来源于“人伦秩序”,也可叫作“德”。《尚书》说:“无反无侧,王道正直”(94)。孔子更是多次把“正”与“政”联系起来,特别强调统治者的自身道德品行,说:“政者,正也。子帅以正,孰敢不正!”(95)“苟正其身矣,于从政乎何有?不能正其身,如正人何?”(96)“政者,正也。君为正,则百姓从政也。”(97) 这显然是在设定伦理规范。 其二是指政治权力的获取过程应该符合理念原则,这具有程序和规则的含义。但这些程序和规则的依据来源于宇宙秩序,可称其为“道”。班固将这一原则表述得直截了当:“历谱者,序四时之位,正分至之节,会日月五星之辰,以考寒暑杀生能够之实。故圣王必正历数,以定三统服色之制,又以探知五星日月之会。凶厄之患,吉隆之喜,其术皆出焉。此圣人知命之术也;非天下之至材,其孰与(读‘豫’——笔者注)焉!道之乱也,患出于小人而强欲知天道者,壤大以为小,削远以为近,是以道术破碎而难知也。”(98)《淮南子》将“四极废”与“四极正”作为对立范畴使用,讲的是宇宙秩序的“复原”和“拨乱反正”。(99) 所以,在“天人合一”的认知框架下,“道”与“德”相互渗透,彼此支撑,成为中国人建构世界图景的主要知识路径。如上所论,中国先人根据“宗”(血缘系谱)、“天”(宇宙图式)和“德”(精神价值)三重意识,建构起一整套完整、自洽的空间— 时间— 生理— 心理的秩序体系,并以这一“内在超越的秩序”为理想坐标去反观和衡量现实世界。一旦现实政治生活与这一秩序发生紧张和冲突,人们则认为形而下的政治生活出现了“变异”,就将按照这个超越的秩序准则去“正”个人或集体的政治行为。  图4中,血缘系谱和宇宙图式成为共同体神圣精神的来源,而理想上的圣王则成为这一神圣精神的人格化身。作为世俗权力持有者的君主与作为被统治者的民众,其实在价值和信仰体系上别无二致,他们共同生活在一个“正当性”理念的框架之中。在中国传统政治思想中,凡涉及到两个基本的政治现象的解释(其一是改朝换代之必然性的依据。换言之,就是发生周期性“革命”的理论支撑。其二是由谁来执掌政权,即其政治权威之来源的可证明性[理论可靠性]),上述三个核心的观念就会发挥作用,它们是弥散于传统中国人观念深处的认同准则。 注释 (1)卢梭:《社会契约论》,何兆武译,商务印书馆,1987 年,第12 页。 …… (43)王国维:《释天》,载王国维:《观堂集林》(卷十),中华书局,1959 年,第282 页。 (44)刘翔:《中国传统价值观诠释学》,上海三联书店,1996 年,第19 页。 (45)如果殷代卜辞中的“天”确为“自然之天”的话,那么,我们将无法解释为什么记载具体天象的字,如日、月、风、云、雷等则比比皆是,而唯独代表抽象意义的“天”字却极为罕见。直到以后的金文中,“天”具有了一种抽象且综合的含义,并与人类命运的联系愈来愈紧密了。参见刘翔:《中国传统价值观诠释学》,第24-30 页。 (46)《 何尊》铭文曰:“唯王初壅,宅于成周。复禀(逢)王礼,福自(躬亲)天。四月丙戌,王诰宗小子于京室,曰:‘昔在尔考公氏,克逨文王,肆文王受兹命。唯武王既克大邑商,则廷告于天,曰:余其宅兹中国,自兹乂民。呜呼!尔有虽小子无识,视于公氏,有勋于天,彻命。敬享哉!’唯王恭德裕天,训我不敏。王咸诰。何赐贝卅朋,用作庾公宝尊彝。唯王五祀。”不难看出,这里四次出现的“天”字,均为抽象意义,特别是把“天”与“大命”联系起来,值得注意。见唐兰:《(旡可)尊铭文解释》;马承源《何尊铭文初释》;张政烺《何尊铭文解释补遗》。以上三篇均见《文物》,1976 年第1 期,第60-63、54-65、66 页。年代考证参见李学勤:《何尊新释》,《中原文物》,1981 年第1 期,第35 页。 (47)《史记·周本记》。 (48)《论语尧曰》。 (49)王国维:《殷周制度论》,载王国维:《观堂集林》(卷十),第457-458 页。 (50)如《尚书尧典》这篇记录帝尧施政之要的经典,全文共?225 字,其中“关于天学事物竟占了172 字,即76%……这至少说明:在古人心目中,帝尧的这项政绩(指‘历象日月星辰,敬授人时’)比任何其他政绩都重要得多。”(江晓原:《天学真原》,辽宁教育出版社,1991 年,第35-38 页) (51)关于“整体性思维”的界定和分析,参见李约瑟(Joseph Needham):《中国古代科学思想史》,陈立夫主译,江西人民出版社,1990 年,第275-460 页;葛瑞汉(A.C.Graham):《阴阳与关联思维的本质》,张海晏译,载艾兰、汪涛、范毓周主编:《中国古代思维模式与阴阳五行说探源》,江苏古籍出版社,1998 年,第1-55 页;Marcel Granet,Festivalsand Songs of Ancient China,see the conclusion,London:George Routledge & Sohs,LTD.,1932,pp.207-239。 (52)“ 回归年”是指太阳接连两次通过春分点的时间,它实际等于365.242,198,76日,即365 日5 小时48 分45.6 秒。 (53) 张汝舟:《二毋室古代天文历法论丛》,浙江古籍出版社,1987 年,第578 页。 (54)《史记·天官书》。 (55)《 后汉书律历志》。 (56) 如果按此道理推测,那么,在古代中国人的思维中很可能是由于“改历”才应当“换代”,而不是由于“换代”才需要“改历”。起码可以推断这种思维方式已积淀在古人的潜意识层面。 (57)在古代之所以“巫”与“医”实为一个行业,就在于他们共用同一套知识体系,依赖同一种理论原则。 (58)哈贝马斯在《交往行为》第一卷中讨论韦伯时,称东方宗教为“宇宙中心主义式的”(cosmocentric),而称西方宗教为“神中心主义式的”(theocentric),倒是值得我们深思。参见Jurgen Habermas,The Theory of Communicative Action,Vol.1,trans. Thomas McCarthy,Boston:Beacon Press,1984,p.275。 (59) 江晓原对中国古代天学的性质和运作作过详尽论证。参见江晓原:《天学真原》,第1-132 页。 (60)郝大维、安乐哲:《汉哲学思维的文化探源》,江苏人民出版社,1999 年,第249-250 页。 (61) 参见黄一农:《星占、事应与伪造天象──以“荧惑守心”为例》,《自然科学史研究》,1991 年,第10 卷第2 期。 (62)《大戴礼记·曾子天圆》。 (63)《吕氏春秋·圆道》。 (64)庞朴:《天人之学述论》,载《原道》(第2 辑),团结出版社,1995 年,第299 页。 (65)郝大维、安乐哲:《汉哲学思维的文化探源》,第240 页。 (66)参见江晓原:《天学真原》,第三章、第五章;陈江风:《天文崇拜与文化交融》,河南大学出版社,1994 年,第四章。 (67)《史记·董仲舒传》。· (68)《郭沫若全集历史编》(第一卷),人民出版社,1982 年,第 336 页。 (69)关于各家争论观点的详述,参见刘翔:《中国传统价值观诠释学》,第90-95 页。 (70)许慎:《说文解字》卷十。另,吴大澄的《说文古籀补》、孙诒让的《名原》、林义光的《文源》(卷十)、郭沫若的《青铜时代》等均各有解释。 (71)《楚辞·天问》。 (72)《易系·辞下》。· (73)《易系·辞上》。· (74)《管子·心术》。· (75)《国语·晋语四》。· (76)陈来:《古代宗教与伦理──儒家思想的根源》,三联书店,1996 年,第291 页。 (77) 钱穆:《国史大纲》(修订本),商务印书馆,1996 年,第29 页。 (78)斯维至:《说德》,《人文杂志》,1982 年第6 期。 (79)“ 今商王受,惟妇言是用,昏弃厥肆祀弗答,昏弃厥遗王父母弟不迪,乃惟四方之多罪逋逃,是崇是长,是信是使,是以为大夫卿士。俾暴虐于百姓,以奸宄于商邑。”(《尚书牧誓》)· (80)陈来:《古代宗教与伦理──儒家思想的根源》,第292 页。 (81)《 礼记大学》。· (82)E.Durkheim,Elementary Forms of Religious Life,trans.K.E.Fields,New York:Free Press,1995,pp.384-385.《宗教生活的基本形式》中译本是并不多见的优秀译本。中文把“something like a germinative plasm”译为“某种具有生长繁殖能力的原生质的东西”。虽然译法确无不当,但那种氏族精神血缘遗传的本质意味就相对减弱了不少。参见涂尔干:《宗教生活的基本形式》,渠东、汲喆译,上海人民出版社,1999 年,第345 页。 (83)Kenneth Thompson,“ Durkheim and Sacred Identity,”in On Durkheim’s Elementary Forms of Religious Life,N.J.Allen,W.S.F.Pickering and Ww.Watts Millereds.,Published in conjunction with the British Center for Duekheimian Studies,1998,pp.95-96. (84) 基督教经典再清楚不过地说明了这一真理。《圣经》对God 的定义恰恰就是:“I am Who I am”(《出》3 :14)。这当然可以成为最为深刻的例证。正是在这种人们通常斥之为犯有循环论证的逻辑常识错误的地方,其实确蕴涵着那种超越个体的,但确与集体生活,甚至整体人类命运相联系着的“绝对存在”,故《圣经》又说:“所以,我们不丧胆。外体虽然毁坏,内心却一天新似一天。我们这至暂至轻的苦楚,要为我们成就极重无比、永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的,乃是顾念所不见的;因为所见的是暂时的,所不见的是永远的。”(《哥后》4 :16-18)God 至少可以被称为soul(灵魂)和spirit(精神)的意思,在英文表达中更为明显:“Therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away,yet inwardly we are being renewed day by day .For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs the mall. So we fix our eyes not on what is seen,but on what is unseen. For what is seen is temporary,but what is unseen is eternal.”显然,这里“an eternal glory”是指“基督精神”或“圣灵”。在这样的意义上,我们说,由于宗教只能是集体性的,所以它才可能是永恒不朽的。 (85) 参见王建文:《奉天承运:古代中国的“国家”概念及其正当性基础》。台北:台北东大图书公司,1995 年。 (86) 据竺可桢、徐旭和席泽宗诸学者多年论证,《尧典》所记载的天象确属公元前2000 年前之天象,从而使《尧典》成为“信史”的宝贵文献。 (87) 关于周人政治思想的深入阐述,参见刘泽华:《先秦政治思想史》,南开大学出版社,1984 年,第24-42 页;刘泽华主编:《中国传统政治思维》,吉林教育出版社,1991 年,第11-51 页。 (88)参见谢松龄:《天人象:阴阳五行学说史导论》,山东文艺出版社,1989 年,第10-13 页。傅斯年先生晚年概括《尚书周诰》的精神主旨时指出:“凡求固守天命·者,在敬,在明明德,在保民,在慎刑,在勤治,在毋忘前人艰难,在有贤辅,在远憸人,在秉遗训,在察有司;毋康逸,毋酣于酒,事事托命于天,而无一事舍人事而言 天,祈天永命,而以为惟德之用。”(傅斯年:《性命古训辩证》(下),商务印书馆,1947 年,第13 页)虽然傅先生明显在借史以铭鉴政治当局,但其历史体验也不谓不深刻也。 (89)《谷梁传·僖公十五年》。· (90) 王国维:《殷周制度论》,第475 页。再如,《尚书》全文凡25,000 余字,而其中“德”字出现234 次,占总文近1%,足知商周时人对“德”的重视程度,以及“德”在中华文明奠基时期的关键性地位。 (91)参见傅永和、李玲璞、向忠光主编:《汉字演变文化源流》,广东教育出版社,2012年,第149-151 页。 (92) 邵雍:《皇极经世观物篇四十四》。· (93) 用张东荪先生的话说,中国传统的知识系统可以说是“没有人事秩序与天然秩序之分别”,所谓“人伦”(human order)、“物则”(natural order)和“天理”(divine order)三者相互重叠,彼此不分,进而构成了一个“神秘的整体论”(mystic integralism)。(张东荪:《思想与社会》,商务印书馆,1946 年,第181 页)“中国的思 想始终不离所谓整体主义,即把宇宙当作一个有机体。……这个整体思想在表面是讲宇宙,实际上却是暗指社会,即把社会当作一个有机体,个人是纯为社会服务,所谓尽性,所谓知命,都是指此。”(张东荪:《知识与文化》,商务印书馆,1946年,第99-140 页) (94)《尚书·洪范》。 (95)《论语·颜渊》。 (96)《论语·子路》。· (97)《礼记·哀公》。战国初期,魏武侯请教《春秋》为何重“元”的问题,吴子回答说:“言国君必慎始也;慎始奈何?曰:正之。正之奈何?曰:明智。智不明何以见正?多闻而择焉,所以以明智也。”(《说苑·建本》) (98)《汉书·艺文志》。 (99)《淮南子·览冥训》。 (责任编辑:admin) |