|

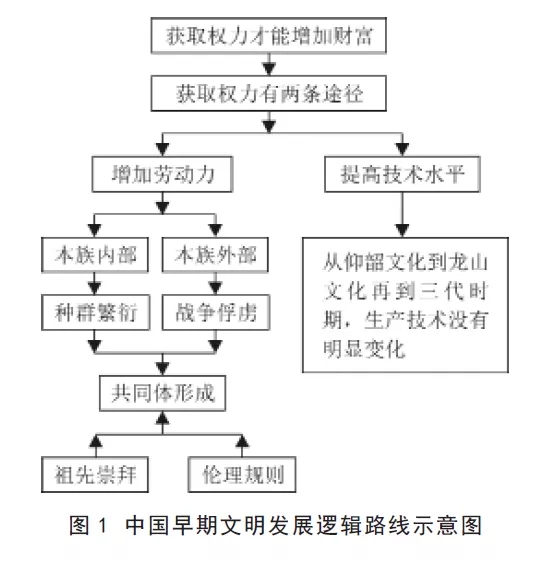

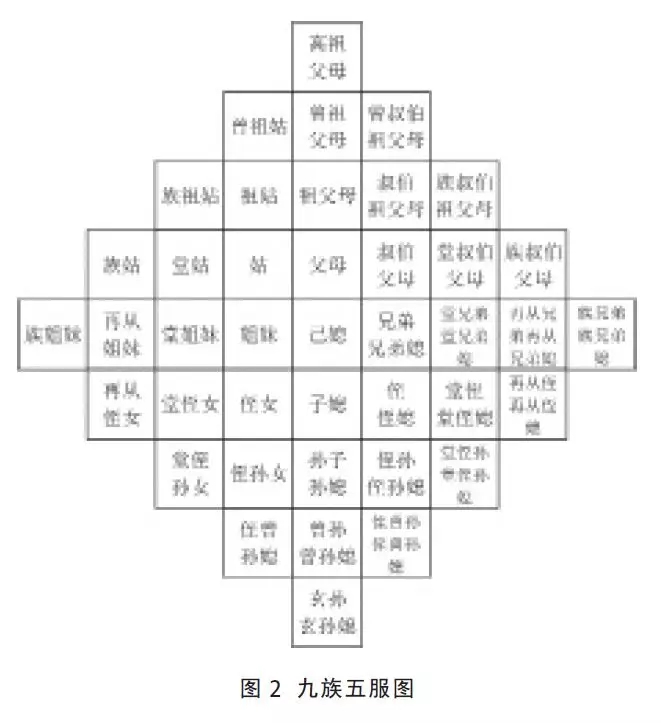

本文将在常识史料的范围内,对汉语知识脉络中的政治正当性信仰体系进行概括性的初步梳理。所以,笔者的目的不是对论文主题进行全景式的勾画和论证,而只是尝试建立一种关于“中国政治思想”的表达方式,并期望通过这种方式,把一般的历史叙事导入到某种可供推论的分析框架之中去。承担这种尝试风险之所以是值得的,是由于它将可能使历史叙事更为显明地成为现代知识建构中不可忽略的必要要素。 一、问题的提出及其意义 政治“正当性”亦可译为“合法性”(legitimacy),是政治社会学的基础概念之一。简单地说,“正当性”是统治者与被统治者双方关于权力支配理由与根据的证明和解释,同时包括对这些理由与根据的理解。通俗地讲,正当性就是指关于统治者依据什么理由说明他具有统治人民的资格(entitlement),被统治者又依据什么理由认为应当服从这种统治的道理。因此,在政治哲学中,“合法性”是有关如何能够为政治秩序或统治权力提供理据(justification)的问题,它是政治道德(political morality)领域的核心内涵。但需要强调的是,政治权力的获取可能建立在“同意”或“暴力”这两种截然不同的基础之上。前者阐述的是“获取权力的理由”,后者的本质则是解决“获取权力的方式”,二者是在不同层次和不同性质上言说政治权力的获取,必须加以严格区分。显然,是否拥有强大的暴力,对能否成功地夺取政权具有直接意义,但却无助于阐释“为什么需要获取权力、凭什么应当获取权力”的问题。用汉语表达就是“居马上得天下”与“替天行道”不可混为一谈。因为“居马上得天下”并不回答诸如“什么是‘天’”“什么是‘道’”“为什么应当且必须遵循‘天’与‘道’的要求”等问题。换言之,暴力只能产生对权力(power)支配的恐惧和顺从,但却产生不了对权威(authority)的“心悦诚服”。正如学者常引那段卢梭的名言:“除非把权力(power)转化为权利(right),把服从(obedience)转化为责任(duty),那么,即使是最强有力的人,也不能将其强力变成长治久安。”(1)韦伯进一步把政治“正当性”直接归结为关于权力来源的“信仰”问题,它的本质是统治者和(特别是)被统治者双方相互认同的一致性信仰(the belief in validity )。(2)简而言之,“权威的合法性归根到底是个信念问题,这种信念关系到权威在其中得以运用的制度体系的正义性,关系到运用者在这个制度体系中充任权威角色的正义性,关系到命令本身或命令颁布方式的正义性”(3)。 众所周知,与上述“正当性”理念最近似的中国传统表达,可能要算是“正”或“正统”了。(4) 而“正”与“邪”、“正统”与“篡逆”,在理论中是一个绝对的分界线。所谓“政者,正也”的基本含义,一方面是指权力获取的过程应该符合某种理念原则;另一方面则是说权力拥有者的行为必须遵循社会认同的道义准则。这样,紧跟着的问题就是:这种“正”的理念的内涵和基础究竟是什么?根据怎样的思维理路这一理念的合理性才能得以证明?换言之,只有当诸如“祖”“天”“德”“命”“民”等汉语概念不再是模糊含混和不可分析的“默会知识”时,中国传统的“政治正当性”问题才能澄清。中国传统的政治权威必须以体现“正”的理念为旨归,否则“政治正当性”就无从提起;如果认为中国传统政治理论并不存在所谓“正当性”理念,那么延续数千年的中国政治就将由于失去理论依据而无法理解,更谈不上任何解释。进一步讲,如果说“天命”与“德性”信仰建构了中国传统政治正当性的理念基础,那么“天命”和“德性”究竟是什么意思?这些理念的内涵和依据又究竟是什么?这就成为必须认真梳理的核心问题。 其实,在汉语资料中,关于政治正当性的论述随手可见。不仅士大夫中“暴力”绝不被称为“正当”,即使是靠暴力获得政权的帝王本人也不认可暴力是获得政权的终极理由。隋文帝:“帝王岂可力求!孔子以大圣之才犹不得天下。”(5) 唐高宗:“帝王自有天命,非小子所能取。”(6)唐太宗:“帝王之业,非可以智竟,不可以力争者矣!”(7)清太宗:“天运循环,无往不复,有天子而废为匹夫者,亦有匹夫而起为天子者,此皆天意,非人力之所能也。”(8) 当然,在位帝王们说这些话是证明自身权力的正当性,居位之前这话说得少,但这也就同时承认了其统治权力具有被取而代之的可能性,而且这种可能性也具有正当性。 我们能否暂时避开可能引发争论的合法性“理想类型”的论题,面对中国文化、历史和知识传统,径直从中抽象出“合法性”论题的“中国表达”呢?本文就试图在这一角度上作些初步的尝试。 二、“宗”:种群维系的枢纽 政治共同体的形态是由其历史条件决定的。许多专家的研究表明,血缘亲族成为早期中国政治共同体联盟的核心要素。之所以呈现这种特有的形态,则与其独特的历史环境直接相关。考古学家张光直先生注意到,由于冶炼技术的发明对于人类利用和控制自然、创造新的生产力具有极其重要的意义,所以,把此项技术的发展和用途作为是人类社会巨大飞跃的标志是合适的。根据考古资料,古希腊早在荷马时期,地中海沿岸早期国家已开始使用铁制农具进行生产了。这也就是说,至迟在那个时代,生产工具内含着的“技术要素”已成为他们获取资源的主要途径。与此形成鲜明对照的是,中国从龙山文化(公元前4000 年— 公元前3000 年)到夏、商、周三代时期(公元前2100 年— 公元前800 年),虽然青铜冶炼发展迅速,技术已达到相当高的水平,但冶炼青铜的直接目的和用途却与制造工具无关。从现有资料看,中国夏、商、周三代时期,不仅没有铁制生产工具的出现,而且也没有任何用青铜制造生产工具的迹象。所以张先生断言:“在青铜时代开始之前与之后的主要农具都是耒耜、石镰和石斧。没有任何资料表明那社会上的变化是从技术上引起来的。”(9)而大量青铜器制品主要用于两个方面:一是用来制造“礼”器,如鼎、钟等(10);二是用来制造武器,如矛、戟等。因此,中国人冶炼青铜的主要动机在于“祭祀”和“战争”。这种情况与《左传》所说“国之大事,在祀与戎”的著名政治格言正相符合。 根据考古资料,张先生在他自己极其看重的论文《连续与破裂:一个文明起源新说的草稿》中指出,如果以人类赖以获取资源的手段和途径为划分标准,那么,人类开始进入文明阶段时,中国就与西方文明走了不同的道路。(11)如果社会生产力发展可以被划分为“物质生产”(生产工具的进化)和“人的生产”(生产者的进化)两部分的话,那么,与地中海沿岸早期国家不同,早期中国社会关注的方向,不是指向自然界,而是指向人类生产自身。这也就是说,增加劳动力的质与量成为远古中国社会起源的突出特征。 中国古代文化和社会史上的一项重要且显著的特征,是政治权力导向财富,……至少就理论上说,有政治权力的人就有获得财富的地位(这与现代的西方社会正相反:在现代社会中一般而言是财富导向权力)。……政治权力越大,财富越多这一条的一个关键,就是劳动力的增加:统治者获取更多的劳动力,生产更多的财富,他们的政治权力便更大。(12) 按照张先生的逻辑表述,我们可以用图1 予以显示:  从图1 功能中我们可以看到,青铜器的“祭祀”功能的方向是“对内功能”,主要内容是祭祖,其目的是为了实现族内的权威认同。青铜器的“战争”功能的方向是“对外功能”,其意义又可分为两种:在消极的意义上,战争也可以保守生存空间,使族群不至消亡;在积极的意义上,战争可以扩展空间规模,容纳更多的人口。所以,“祭祀”和“战争”就必然成为某一群族发展始终关心的重要事项。而无论从“对内”和“对外”的角度来看,金属冶炼的功能均以“群族扩展”为直接目的。 基于这样的社会起源特征,我们会清晰地看到,无论在实践上还是在理论上,“种”(gene)在中国传统政治文化中都占有极其重要的位置。要使“种”得到优质的繁衍,生育行为以及相关的制度就首当其冲地显得异常重要。在人类学角度,除个别制度外(13),婚姻制度成为种姓繁衍的普遍形式。与我们今天的观念不同,远古人类把生物意义上的物种繁衍和物种优化,看成“婚姻目标”最基本的,甚至是唯一的内涵。不仅考古资料反复证明,远古中国就具备了相当发达的“性文化”(14),而且在儒家正典中也把生育问题放在首要的位置上。《易》曰:“有天地然后有万物,有万物然后有男女,有男女然后有夫妇,有夫妇然后有父子,有父子然后有君臣,有君臣然后有上下,有上下然后礼义有所错。夫妻之道,不可以不久也,故受之以恒。”(15) 荀子说:“夫妇之道不可不正也,君臣、父子之本也。”(16)《礼记》则直接把生育作为婚姻的定义:“婚姻者,合二姓之好,上以事宗庙,下以续后事。”(17) 而这一定义的真实基础则是人类在“物竞天演”的激烈竞争中所“发现”和“创造”的一套优化种群的社会组织选择机制。正是依赖这样一套机制,人类才得以胜过其他物种,成为生物系列中名副其实的“超越存在”。如荀子所言,就人自身来说,“力不若牛,走不若马,而牛、马为用,何也?曰:人能群,彼不能群也。人何以能群?曰:分。分何以能行?曰:义。故义以分则和,和则一,一则多力,多力则强,强则胜物。……故人生不能无群,群而无分则争,争则乱,乱而离,离则弱,弱则不能胜物”(18)。依先秦古法,以“群”训“君”似早成定诂。在中国思想中,“群”作为一个非常夺目的概念,时时闪耀在历史文献中,并似乎已积淀为日常思维的“惯习”,从而显示出中国早期思想中的群体意识的高度发达。 “君者何也?曰:能群也。能群也者,何也?曰:善生养人者也,善班治人者也,善显设人者也,善藩饰人者也。善生养人者,人亲之;善班治人者,人安之;善显设人者,人乐之;善藩饰人者,人荣之。四统者俱而天下归之,夫是之谓能群。”(19) “君者,不失其群者也。君者,群也。”(20)“或称君子何?道德之称也。君子为言群也,子者,丈夫之称也。”(21)“君者何也,曰群也。为天地万物而除其害者谓之君。”(22) 简而言之,在中国传统中,“种性繁衍”的观念及其“优化种群”的技术,与其说是一种社会行为的结果,不如更确切地说是一种价值理念的预设。这种预设落实在制度层面上,就表现为著名的“家族制”和“宗法制”。 在中国传统中,一般来说,以父系血统为基本线索而形成的亲缘团体, 我们称之为“族”。以父宗而论,凡属同一始祖的男性后裔,都属于同一宗族团体,概称“族人”。这一团体包括上自高祖下至玄孙凡九代人,所谓“九族”是也。这里,“九族”的范围可以有两个视角。第一,如果以自己为中心,那么上有父,下有子,这就是“三”,这是第一圈,也叫“伦”;父上再有祖父,子下再有孙,这就是“五”,这是第二圈;祖父上还有曾祖和高祖,孙下也有曾孙和玄孙,这就是“九”,这是第四圈和第五圈。围绕着我而形成的这五圈亲属关系,就是著名的“五常伦”。“五伦”之内的宗属就是“亲”。这就是《礼记》所说:“亲亲以三为五,以五为九。上杀,下杀,旁杀而亲毕矣。”(23)显然,“家”强调的是血缘关系,五伦脉络实际上就是血缘网络,人们之间为直系亲属。第二,如果以祖为中心,那么这个“五伦”就包括了母亲系统和姻亲系统,不仅其规模成倍扩大,而且人际关系也会更加复杂。这个大范围的单位就是“族”,它所侧重的是亲情。所以《白虎通》曰:“族者,凑也,聚也。谓恩爱相流凑也。上凑高祖,下至玄孙,一家有吉百家聚之,合而为亲,生相亲爱,死相哀痛,有会聚之道,故谓之族。”(24) 但无论是“家”还是“族”,都有一种东西贯穿其中,这就是“宗”。《周礼》曰:“五曰宗,以族得民。”(25)《白虎通》曰:“宗者,尊也。为先祖主者,宗人之所尊也。”(26)《礼记丧服小记》注云:“宗者,祖祢之正体也。”显然,这里“宗”是把·“家”联结成为“族”的一种功能。 特别值得强调的是,由于“族”实际上已超出了直接的血缘范围,所以“宗”也就不能理解为单纯生物意义上的存在了,它是某种把各“家”联系、捆绑、整合在一起的精神力量。换言之,如果“族”还具有“想象共同体”的实体性质,那么,“宗”也就成为超越各“家”之上的、名副其实的整体性象征。这样,“家”的发展实际上体现在生物角度上人口的增长,而“宗”的巩固则意味着文化意义上“种”的纯粹和持续。所以我们说,中国传统社会的结构化基础,在物质—生物意义上是“家”和“族”;在文化— 精神意义上则是“祖”和“宗”。这样,我们就涉及到中国传统政治认同的核心概念:“祖宗”。 “祖”与“宗”原本是祭祀的名词,如应劭的解释:“始取天下者曰祖,高帝称高祖是也;始治天下者曰宗,文帝称太宗是也。”(27) 表面上“祖宗”是对先人通称,但实际上其本质是宗族文化血统的符号标志,是一组拟血缘共同体的仪式记忆和认同象征。毋庸置疑,任何一个社会共同体的成立,其“内部凝聚”的向心力都是最为基本的条件。但仔细思量,其实“内部凝聚”只是社会共同体存在的一个结果。这个“结果”之所以可能,其基础来自于社会成员在“观念”和“组织”这两方面的认同,亦即承认该氏族之“理念预设”与“人际模型”的正当性。在“理念预设”角度讲,早期中国人相信,“种”在社会发展中具有不可替代的决定性作用。“种”的扩大就意味着对“地域”的独占权,“种”加上“地”才意味着“生”(繁衍生息)的可能性。而“生”的存在又与“群”的强大直接相关。也就是说,“群”越强大,越巩固,“种”的存在就会得到越坚实的保护;同时,“种”的繁殖与扩展,又促进着“群”的兴旺和发达。“群”是与“他群”相对而言的,“群”的生存是竞争的结果。竞争越是取得胜利,“种”的起源作用就显得越为重要。所以,在“群”的兴旺背后,其实隐藏着一个更为实质的力量,那就是“种”的原始生命力。归根结底,一个“群”的原始生命力,无疑可归结为其“祖先”血缘所释放出的力量、智慧和功德。在一定意义上说,“祖”是共同体起源和发展的精神隐喻。所以,对“种”的信仰,实际上是对“生”的情感颂扬,对“祖”的崇拜的实质在于对“群”的精神祈望。这种颂扬和祈望的形式则表现为祭祀,用某种可见可触的实物和可感可知的行为,承载无形的精神和表达内在的感情。于是乎“祖宗祭祀”由然而生。 这样,在中国传统政治理念中,“祖”被视为共同体凝聚、整合与发展的动力源泉,自然具有唯一性、超越性和优先权;“宗”则通过“嫡庶之制”表达了一个“血缘距离”的观念,以与先祖血缘的亲疏为评价框架,形成中心与边缘的层级划分:以先祖为中心,离先祖血缘越近,地位越高,权威越重,影响越大。依次外推,地位、权威、影响越来越小,以致“五世而终”,即“五服”是也。(如下页图2)  这一围绕着先祖,按照“血缘距离”而形成一层层的关系波纹,就是著名的“伦”。(28) 正是“伦”使“尊— 卑”“贵— 贱”“上—下”“高— 低”的社会区隔成为可能;“孝”则是宗法系统的文化与价值的体现。这样我们才能理解:“祭祖”为何成为中国传统政治理念中重大而基础的问题。由此可见,在“宗法”框架下,“身份等级”是生成政治秩序的主要依据。 随着人口的增加,“宗族秩序”的政治必然扩展成为“亲缘国家”。尽管人口、疆域都在发生变化,经春秋战国时期的兼并动乱,特别是秦始皇废分封而置郡县以后,政治格局发生了重大变化,官僚制的垂直系统部分地替代了分封制的血缘继承系统,“集权制”取代了“宗法制”(29),但在三方面不仅“宗法”秩序的政治原则并未消失,而且它的变种或另外一种表现形态“宗族”更加普遍化(在发生学的角度,我们甚至可以把“宗族”看成“原型”,而把“宗法”看成“变种”):第一,皇权继承的基本原则;第二,基层社会的组织结构;第三,与官僚制并行的袭封爵位制。这种状况一直持续了数千年,直到清代,图2 的九族五服图仍被置于《大清例律》的封里之首,作为评判人际关系是否正当的基本依据和准则。正如梁启超先生所说:“这种宗法精神为后世儒家政治思想之主要成分,直至今日其惰力依然存在。”(30) 如前所述,在传统中国的社会政治结构中,“宗族”不仅在形式上是联系“家庭”与“国家”的中介,而更为实质的是,“宗族”内部的关系机制统摄着下至“家庭”,上至“国家”的全部社会政治过程。这使体制形态的形成可能作出具有重要的政治意义的推论:中国社会不是个体主义“原子化”的,因此不存在“个人主义”意义上的“权利”概念,因此也就不存在“契约论”框架下的“公共权力”。个人与社会、社会与国家相互渗透,界限极其模糊。在传统中国,最基础的社会“原子”是“族”而不是“人”,而“族”的实质又在于“种”,是由“种”的繁衍、扩大而形成社稷→国家→天下的整体体制格局。因此,“族权”向“天下权”的发展,不是严格意义上的超越,而是一种同质的平移。这也就是说,从宗族到国家再到天下,其内部组织结构和关系机制,只体现在数量和规模上的不同,并没有发生整体上的异质性变化。唯其如此,孟子关于“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”(31)的著名推论才能成立。所以论及所谓“公共权力”,那么,宗族、国家、天下都有各自的、但却体现相同内涵的公共权力,这就是典型的“血缘政治”体制。诚如晋大夫师服和鲁大夫众仲所言:“国家之立也,本大而末小,是以能固。故天子建国、诸侯立家、卿置侧室、大夫有贰宗、士有隶子弟,庶人、工、商各有分亲,皆有等衰。是以民服事其上,而下无觊觎。”(32)“天子建德,因生以赐性,胙之土而命之氏。诸侯以字为谥,因以为族,官有世功,则有官族,邑亦如是。”(33) 所以,“宗法”是这一体制的理念精髓。相应而言,社会政治权力的来源与分配,自然是以“亲亲”为原则的、允许世袭的“封建王侯”(34)。正所谓:“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。”(35)当代著名人类学家莫里斯弗里德曼(M. Freedman)也认为,中国的亲族组织与非洲不同,其宗族分支的模式是非对称的。非对称的宗族分支是由于宗族内各支间社会、经济地位、政治身份及其文化的异质性和不平等所造成的。他还进一步认为,这种“宗族差异”正是传统中国社会发展的基本动力。(36)田昌五先生更明确地指出,由于中早期国家实行的是氏族分封制,所以产生了政治、社会、武装、宗教等方面“宗族”与“国家”的五个“合而为一”。他说: 中国古代国家既然是宗族城邑国家,因而宗族与国家合而为一的,宗主与君主是合而为一的,宗族武装与国家武装是合而为一的,宗庙社稷和国家政权是合而为一的,天地神祗和祖宗神灵是合而为一的。……家室与宗室是合而为一的。所以,中国古代的国家政权就是宗族政权。君权即族权,族权即政权。不管政权结构如何变化,这些最本质的特征是不变的。中国古代社会政治史实质上是一部宗族政治史。(37) 《礼记》说:“人道,亲亲也。亲亲,故尊祖;尊祖,故敬宗;敬宗,故收族;收族,故宗庙严;宗庙严,故重社稷;重社稷,故爱百姓。”(38)所以对中国人来说,对“伦”的认同就是对秩序的认同,甚至是对人性的认同。正是在这个意义上,钱穆先生反复说:“中国人看夫妻缔结之家庭,尚非终极目标。家庭缔结之终极目标应该是父母子女之永恒联属,使人生绵延不绝。短生命融入于长生命,家族传袭,几乎是中国人的宗教安慰。中国古史上的王朝,便是家族传袭。”(39) 费孝通先生也认为:“中国的家是一个事业组织。”(40)后来他又专著大作《生育制度》,对此作了极具洞察的透视。所以,在中国历史中我们屡屡看到,在积极的“社会期望”的角度上,个体成就的终极目标不是个人,而是“光宗耀祖”;在消极的“政治惩戒”的角度上,对个体惩戒的极端形式也不是个人,而是“湮灭九族”。无论光宗耀祖还是湮灭九族,其背后都隐藏着那个涂抹不掉的本质:“种”。 具体涉及政治正当性问题,首先要回答的是“何以为正”?在“宗族”关系的角度上,这一问题的答案是:血缘(“种”)的纯粹性就是正当性。在此语境下“正”意为“嫡”。《增韵》解“嫡”曰:“正室曰嫡,正室所生之子曰嫡子。一曰嫡,敌也,言无与敌也。”(41) 这样,根据妻妾与男主人的关系,女人所生之子可划分为嫡子、庶子、嗣子、养子和奸子等。无论“正”以后如何演化为“正宗”“正统”等多重含义,但都未离开“血缘距离”这一基本语义。由于与祖先“血缘距离”的远近不是后天可以选择的,它在一定意义上排除了主观意愿的多样性。换言之,即便“血缘距离”规则所呈现的是粗糙的自然(原始)形态,但由于其满足了某种公共性的象征需求,因此,社会秩序的正当性则得以生成。在“血缘国家”的框架内,社会就是国家,国家就是社会。国家政治的正当性原则只是社会宗族正当性原则的提炼、集中和浓缩而已。这样,就形成了下述认知逻辑:支配资源的先天性(宗子只有一个),决定了它的独占性;支配资源的不可选择性(谁能成为宗子不取决于人的意愿),由于排除了人为的选择性,所以其事实结果就体现为公平性。这时,政治公共性的本质其实只是生物意义上的随机性。非常令人不解但又极其让人惊讶的是,“支配资源的独占性”与“支配资源的公共性”,居然在“祖宗”血缘的协调下如此相安无事,水乳交融。在这个意义上,我们将“宗法精神”支配下所体现的公共性,称之为“自然血缘的正当性”。(42) (本文未完,后三章请见同期推送的本文下半部分) 注释 (1)卢梭:《社会契约论》, 何兆武译,商务印书馆,1987 年,第12 页。 (2)马克斯·韦伯:《经济与社会》(上卷),林荣远译,商务印书馆,1997 年,第67 页。 (3) 转引自邓肯·米切尔(G.Duncan Mitchell)主编:《新社会学词典》,蔡振扬、谈谷铮、雪原译,上海译文出版社,1987 年,第23 页。 (4) 参见饶宗颐:《中国史学上之正统论》,上海远东出版社,1996 年。特别是“结语”部分。 (5)《 资治通鉴》卷一七八。 (6)《 资治通鉴》卷一八六。 (7)《 帝范·序》。 (8)《 清太宗实录》卷五。 (9)张光直:《青铜时代》,三联书店,1983 年,第18 页。1929 年殷墟遗迹的第一次考古发掘中,仅石镰就出土上千件,但却无一件金属工具。1932 年殷墟的另一次发掘中,仅在一个坑中发现444 枚收割用的石刀和几十件蚌器,在成千上万件文物中,未发现一件青铜农具。1973 年在河北藁城台西村商代遗址出土石器482 件,其中镰、铲等农具占91% 以上,但仍然没有任何金属农具。参见河北省文物管理处台西考古队:《河北藁城台西村商代遗址发掘简报》,《文物》,1979 年第6 期,第39、43 页。 (10)据古文字考证,各种青铜礼器更早的形态应当是陶器,而这些器皿最早的用途则是饮食用具。这样推断,青铜礼器的本质就是供祖先神使用的饮食用具。用今天的术语表达,青铜礼器不是生产工具,而是消费物品,即为了生产“生产者”自身而使用的工具。所以《礼记礼运》开篇就说:“夫礼之初,始诸饮食。”相关训诂考证,·参见雷汉卿:《〈说文示部〉字与神灵祭祀考》,巴蜀书社,2000 年,第32-50 页。 (11)参见张光直:《美术、神话与祭祀》,辽宁教育出版社,2002 年,第108-118 页。 (12) 张光直:《中国古代王的兴起与城邦的形成》,载《考古学论文集》,三联书店,1999 年,第389-390 页。 (13) 云南纳人的社会结构可能是为数极少的例外。那里的“走婚制”的特例受到了包括列维-斯特劳斯在内的人类学界的高度重视,甚至已成为名副其实的20 世纪的国际学术事件。参见蔡华:《纳人亲属制度的结构与婚姻家庭悖论的终结》,载《公共理性与现代学术》,三联书店,2000 年,第259-291 页。 (14)赵国华:《中国的生殖崇拜》,中国社会科学出版社,1987 年。 (15)《易·序卦》。 (16)《荀子·大略》。 (17)《礼记·婚义》。 (18)《荀子·王制》。 (19)《荀子·君道》。 (20)《春秋·繁露灭国》。 (21)《白虎通·号》。 (22)《韩诗外传》。 (23)《礼记·丧服小记》。 (24)《白虎通·宗族》。 (25)《周礼·大宰》。 (26)《白虎通·宗族》。· (27) 转引自周良霄:《皇帝与皇权》,上海古籍出版社,1999 年,第47 页。 (28) “ 伦”字的本意是将一块石头抛进水中所形成的一道道波纹。水波的中心就是祖宗,而由祖宗繁衍的各代子孙就是波纹。离中心越近,其波纹的力量就越大,逐渐外推,直到消失。古人用“伦”表达家族内部的血缘亲疏关系,是恰到好处的比喻。在汉语中,所谓“伦理”“伦常”的本意其实是在表达一种“法定”权利关系,显然,这种权利关系的认知基础不是原子论的个体主义。 (29)“ 宗法”指的是各宗族集团之间相互区别从及各宗族集团内部划分等级的一种制度系统。“宗族”则主要指某一具体的血缘群体以及这些群体的总称。虽然“宗族”内部也必然具有相互交往的规则,即所谓“族规”和“家法”,但这些并不具有普遍的社会约束力和适应性。显然,“宗族”的存在是“宗法”产生的社会基础,没有“宗族”自然不会有“宗法”,但“宗法”却又反过来超越所有“宗族”,控制和影响着所有“宗族”。如果用最简便的方法进行区分,那么,“宗族”是一个实实在在的群体,而“宗法”则是决定“宗族”关系的规则。我们如此界定二者的意义,是想说明“宗法制”的瓦解,并不能得出“宗族”必然消失的推论,因为血缘群体完全可能在另外的“关系规则”下生存。“宗法”并不是“宗族”生存的充要条件。 (30) 梁启超:《先秦政治思想史》,载梁启超:《饮冰室合集专集》(第九册),中华书局,1989 年影印版,第40 页。 (31)《孟子·离娄上》。 (32)《左传·桓公二年》。· (33)《左传·隐公八年》。· (34) 关于“封建”概念的历史理解,参见何怀宏:《世袭社会及其解体》,三联书店,1996 年,第29-80 页。 (35)《 诗经小雅贩北山》。 (36) 参见莫里斯弗里德曼:《中国东南的宗族组织》,刘晓春译,上海人民出版社,2000 年;M.Freedman,Kinship and Lineagein Southeast China,London:Athlone,1966。研究参见王铭铭:《宗族、社会与国家——对弗里德曼理论的再思考》,载王铭铭:《社会人类学与中国研究》,三联书店,1997 年;钱杭:《莫里斯弗利德·曼与〈中国宗族与社会:福建和广东〉》,《史林》,1999 年第3 期;师云蕊:《古老异域的“迷思”——读弗里德曼〈中国宗族与社会:福建和广东〉及其他》,《社会学研究》,2010 年第2 期。 (37) 转引自白钢:《中国政治制度史》(第一卷),人民出版社,1996 年,第88-89 页。 (38)《礼记·大传》。 (39) 钱穆:《中国文化史导论》(修订本),商务印书馆,1994 年,第51 页。 (40)费孝通:《乡土中国》,三联书店,1985 年,第40 页。 (41)转引自杨金鼎:《中国文化史词典》,浙江古籍出版社,1987 年,第126 页。 (42) 至于要回答“如何为正”的问题,将大量涉及政治机制的具体运作,这可能已超出政治“正当性”的理论范围。但无论如何,这是完整的理论解释所不能回避的。谢维扬先生指出:“从人类学的观点看,社会公共职务(包括政治头衔)的继承,与血缘共同体成员资格的继承,是不同的两回事。世系指的应该是血缘共同体成员资格的承继关系,……从王位、君位、爵位的继承来阐述世系,实际上是把世袭(指公共职务的继承)与世系等同起来,这样做无疑是有很大缺陷的。”(谢维扬:《周代的世系问题及其在中国历史上的影响》,《吉林大学学报》,1985 年第4 期,第85 页) (责任编辑:admin) |