|

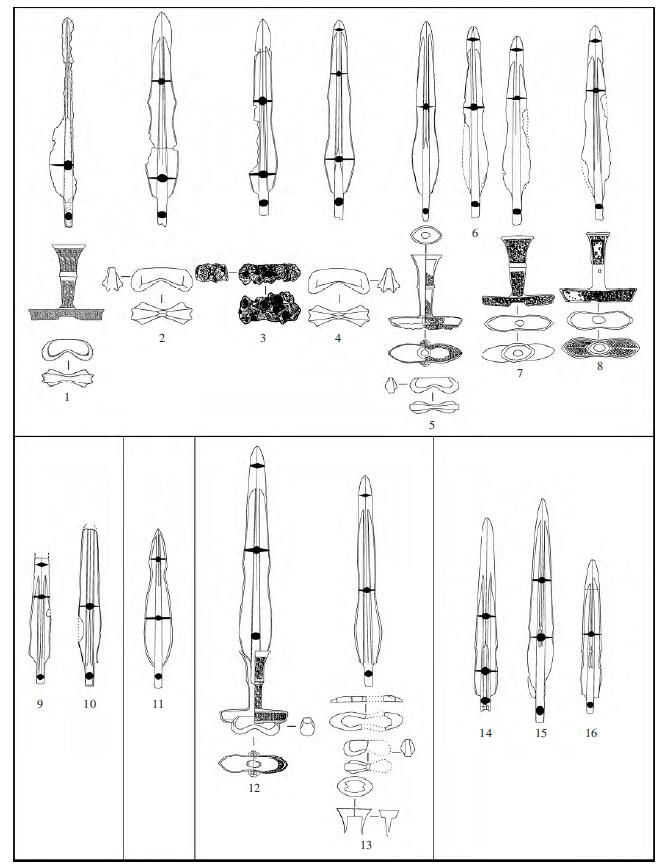

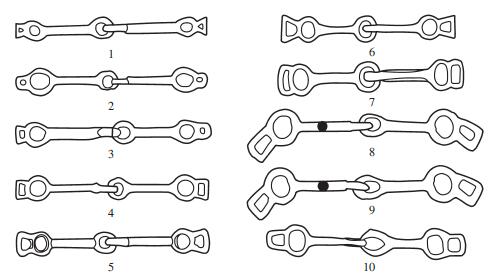

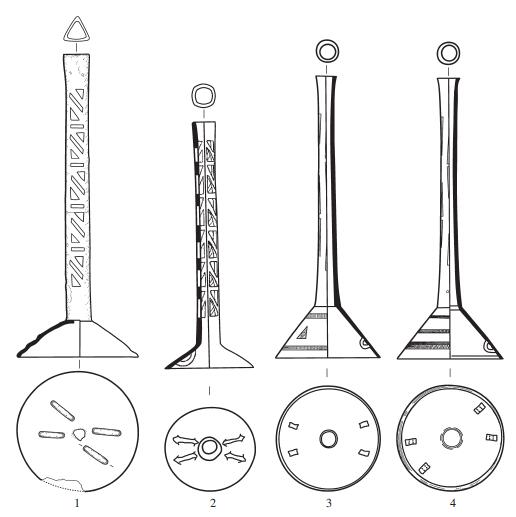

吉林大学考古学院 辽宁省文物考古研究院 基金:吉林大学哲学社会科学研究重大课题培育项目“从辽河到汉江:中国东北与朝鲜半岛青铜时代的文化交流与互动” (项目批准号:2016ZDPY05) 资助 郑家洼子墓地位于辽宁省沈阳市西南,20世纪50~60年代曾先后在此进行过三次发掘,分别被命名为第一地点、第二地点与第三地点[1]。其中,1965年发掘的第三地点共有14座墓葬,1975年发表了M659与M6512两座墓葬的资料,报告者认为其与南山根遗址、十二台营子墓地等存在明显差异。学术界也注意到这批资料的完整性与特殊性,林沄[2]、靳枫毅[3]、赵宾福[4]、朱凤瀚[5]、吕军[6]、华玉冰[7]以及韩国学者吴江原[8]、李厚锡[9]等对此多有讨论(下文各学者的观点如无特殊引注,均同从略),甚至直呼其为郑家洼子类型。 本文结合新近发现的辽宁建昌东大杖子墓地[10]、建昌于道沟墓地[11]、兴城朱家村墓地[12]以及内蒙古喀喇沁旗铁营子墓地[13]等材料,围绕郑家洼子类型的内涵、年代及性质等问题进行讨论,以期了解东周时期辽河流域尤其是辽西走廊地区的青铜文化发展传播脉络。 一 郑家洼子类型的内涵 郑家洼子类型以沈阳郑家洼子墓地M659与M6512为代表,我们从墓葬结构、随葬器物及埋葬习俗等方面着手,分析其特点。 墓葬结构虽然标志性墓葬M6512的结构与规模已经无从准确掌握,但从现场残留的痕迹可以确认为土坑木椁墓,且为一棺一椁的结构;M659为竖穴土坑墓,没有确认葬具。由此可见,这类墓葬的特点是长方形竖穴土坑墓,与石构墓葬形成鲜明差别,而棺椁结构不同很可能是墓葬等级差异的反映(通过墓地布局也可分析)。同时,这类墓葬多为东西向,也可视为其主要特征。 随葬器物墓葬随葬器物较为丰富,以青铜器为主,代表性青铜器为短茎式铜剑。学者们也是从含这种短剑的遗存中,提出“郑家洼子类型”的概念。同时,郑家洼子类型遗存中存在发达的车马器,马衔、马镳等御马器更为发达。此外,青铜车马器中蛇、虾、贝等写实性动物是其重要的母题。陶器相对欠发达,数量较少,器形单一,以灰黑陶长颈壶为代表。 埋葬习俗郑家洼子M6512与M659均为单人仰身直肢葬,头西足东,均在墓坑一侧放置牛骨。M6512相对考究,椁底可见铺席痕迹。郑家洼子M2为侧身屈肢葬,从随葬的陶壶与铜剑来看,年代略晚,不体现郑家洼子类型时期的主要特征。 靳枫毅从青铜器与陶器两个视角比较了郑家洼子类型与朝阳十二台营子类型,认为它们关系密切,进而推导郑家洼子类型为辽西地区夏家店上层文化派生的一个地方变体。相反,赵宾福同意王巍关于双房遗存[14]的界定,并进一步依据陶器组合将郑家洼子类型等划归辽东地区的“双房文化”。朱凤瀚注意到郑家洼子类型独特的葬俗与随葬器物,指出郑家洼子类型既不同于辽东诸类型,也有别于辽西诸类型,吕军赞同朱凤瀚的观点。 我们认为十二台营子类型与郑家洼子类型确实存在一些共性,同时也注意到它们在墓葬结构、埋葬习俗及随葬器物等方面的差异,暂不宜判断两者关系密切;况且,学者们早已将含有短茎式铜剑的遗存从夏家店上层文化中划分出来[15],两者存在本质区别,郑家洼子类型也根本不是夏家店上层文化的地方变体。同样,郑家洼子类型与辽东半岛南部的双房文化除了同出素面陶器这一共性外,两者之间存在较大的差异,就连短茎式铜剑也有较大差别[16],故不宜视两者为时空框架及性质相同的考古学文化。我们同意将其单独划为一个类型,遗憾的是学术界暂时没有对此进行深入阐释。 郑家洼子类型的特点应该是以竖穴土坑墓为主,多东西向的仰身直肢葬,随葬器物多为青铜器,出土短茎式铜剑以及车马器,写实动物母题发达,不见中原式青铜武器与礼器,陶器等相对欠发达,可见牛等动物随葬现象,年代大致为春秋晚期到战国早期。 华玉冰认为辽阳亮甲山墓地[17]也属于郑家洼子类型,但亮甲山墓地M5基本为南北向,M7为侧身屈肢葬,且亮甲山墓地出土的青铜短剑形制偏晚,与典型的郑家洼子类型相去甚远,可能与郑家洼子M2大体同类。相反,寺儿堡墓地[18]虽然墓葬结构不甚明确,但从出土青铜短剑的形制以及剑柄的风格看,应该与郑家洼子类型更为接近。另外,绥中肖家村、后矾石村[19]等地出土铜剑的形态也与郑家洼子类型的铜剑比较相似。此外,朝鲜半岛南部偏西忠清南道礼山郡东西里石棺墓[20]出土的短茎式铜剑也可比较分析(图一)。 目前已发表的材料中,与郑家洼子墓地M6512等最为接近的材料是兴城朱家村墓地,无论是墓葬结构还是出土器物组合与特征,均与郑家洼子墓地高度相似。 分布于大凌河流域与老哈河流域的东大杖子墓地、于道沟墓地以及铁营子墓地也与郑家洼子墓地具有一定的相似性,但这些墓地的墓葬或结构有别,或随葬器物组合不同,且整体年代相对偏晚,其性质应有别于郑家洼子类型,相反与凌源三官甸[21]、喀左南洞沟[22]以及朝阳吴家杖子[23]等墓地可能属于同一类型,也有学者将以上材料与喀左老爷庙墓地[24]等统称为南洞沟类型[25],这两个类型不仅年代上前后有别,分布范围也不尽相同(图二)。 二 郑家洼子类型的年代 报告者认为以郑家洼子M6512为代表的墓葬年代相当于春秋末期到战国初期,个别学者认为此年代判断稍晚[26],应以春秋晚期为宜。兴城朱家村墓地的年代为春秋晚期前后[27],可能略早于郑家洼子墓地。寺儿堡墓地报告者认为其年代应为战国早中期或者更早[28]。 我们认为,这三个墓地都出土有短茎式铜剑,按照铜剑的型式演变分析,应该是朱家村墓地的出土器物年代最早,寺儿堡墓地的出土器物年代最晚。但总的来看,三座墓地出土的短茎式铜剑的年代基本相同,大致为春秋晚期到战国早期。 郑家洼子M6512与朱家村M1都出土有外环由双“环”组成的DⅡ式马衔,按照邵会秋的研究,这种马衔在春秋中晚期之后北方地区多有发现(图三)[29],尤其是在中国北方长城地带常见,而非“东北土著特色”[30]。郑家洼子类型的双环马衔很有可能是受长城地带同类器物的影响,年代约在其之后。单纯从形态及组合来看,郑家洼子类型的车马器应该与大致处于春秋中期前后的军都山YYM230、YYM250以及春秋晚期的军都山YYM151、YYM174[31]等比较接近。  图一 郑家洼子类型青铜短剑及其他铜剑比较 1.兴城朱家村(XZM1∶1) 2~4.沈阳郑家洼子(M6512∶1、2、33) 5.葫芦岛寺儿堡6.绥中肖家村7、8.绥中后矾石村9、10.辽阳亮甲山11.普兰店双房12.喀左南洞沟13.喀左老爷庙14~16.礼山郡东西里  图二郑家洼子类型与南洞沟类型墓地分布示意图 郑家洼子墓地与朱家村墓地都出土有喇叭形铜器(图四∶1、2),推测为马头装饰品,目前国内见诸报道的仅此两例。有研究认为小黑石沟M8501[32]也有喇叭形器出土[33],但无论是形制还是大小,均与郑家洼子M6512以及朱家村M1出土的喇叭形铜器差距太大,应属误断。郑家洼子M6512出土的喇叭形铜器柄部剖面为圆角方形[34],朱家村M1出土的喇叭形铜器柄部剖面为三角形,如果仅此两例,我们从形态学上不好把握二者的变化方向。值得注意的是,韩国学术界普遍认为与郑家洼子墓地密切相关的忠清南道礼山郡东西里石棺墓也出土有喇叭形铜器(图四∶3、4),其柄部剖面为圆形。东西里墓葬的结构虽为石构,但从出土器物组合来看,与郑家洼子类型关系密切,尤其是该墓出土黑陶长颈壶的型式也应为郑家洼子类型的延续产品。东西里石棺墓的年代处于朝鲜半岛细形铜剑的成立期[35],短茎式铜剑的形制处于由琵琶形到细形的过渡阶段[36],其年代大致为战国晚期前后。依据上述分析基本可以判断,郑家洼子类型在朱家村墓地开始出现,到郑家洼子墓地逐渐形成,并进一步传播到朝鲜半岛。 姜仁旭也注意到了包括朱家村墓地在内的郑家洼子类型对朝鲜半岛的影响,但他着眼于整个欧亚草原的青铜交流网络,推测朱家村墓地的年代为公元前7世纪,郑家洼子墓地的年代不晚于公元前6世纪[37]。我们认为这种判断略显偏早,因为他忽视了郑家洼子类型出土的车马器与冀北地区东周时期考古学文化的密切联系。但他主张的从朱家村墓地经郑家洼子墓地到朝鲜半岛礼山郡东西里石棺墓的传播过程,与我们的观点是基本一致的。 三 郑家洼子类型的性质 郑家洼子类型是基于广泛分布于中国东北地区以及朝鲜半岛、日本列岛部分地区的短茎式铜剑文化内的类型细分,因此它的性质首先就是这种短茎式铜剑文化的一个类型。短茎式铜剑文化是东北亚地区西周晚期到两汉之际具有明显地域特色的青铜文化,学术界已经对其遗迹特点以及器物型式演变、共存关系等有深入的讨论[38],郑家洼子类型应该就是这种青铜文化在春秋晚期到战国初期之际集中分布于辽西走廊与辽河流域腹地的一个特色鲜明的地方类型。 郑家洼子M6512的报告者从墓葬出土器物组合、墓葬之间随葬器物的差异以及郑家洼子遗址出土的生产工具等方面入手,推测郑家洼子这类遗存是以畜牧农耕为主、以渔猎为辅的经济形态。我们也注意到郑家洼子类型中存在的大量写实动物形象的器物,如蛇形马镳、虾形节约、鱼形节约等,其中一些水生动物形象出现的背景值得深思,但将这些动物形装饰与经济形态直接挂钩的推论还应慎重,今后可加强此类遗址或墓地出土的动物骨骼以及人骨信息的采集与分析,以此为基础讨论其经济形态更有说服力。 郑家洼子M6512的报告者注意到这批材料与中原文化的联系以及别具一格的地方特点,反对笼统地将其称为东胡遗存,现在看来还是一种比较清醒的认识。林沄在讨论这种青铜文化的背景时,曾指出其与汉代的濊貊等族分布区域有相当的重合,应为濊貊(含高句丽、夫余等)、真番、朝鲜等族的祖先所共有[39]。当然,我们现在从地域角度可以进一步排除郑家洼子类型的直系后裔为高句丽、夫余、真番等的可能性。韩国学者也很关注郑家洼子类型的族属问题,李清圭、朴峻亨、吴江原、赵镇先、李厚锡等认为郑家洼子类型与古朝鲜有关[40],吴江原甚至认为辽西地区青铜短剑文化中的南洞沟类型与沈阳地区的郑家洼子类型分别是文献记载的“准王朝鲜”与被秦开攻击、自称为王的“朝鲜侯”,二者曾是共存的古朝鲜联盟体。我们也注意到郑家洼子类型在墓葬结构、随葬器物组合等方面与周边以十二台营子墓地为代表的短茎式铜剑文化存在细节上的差别,但现在还没有足够的证据讨论其族属问题,只能通过这些遗址、墓地的地望,与之后的古代民族进行简单的空间比对,而要形成更为可信的认识尚需要依靠不断丰富的考古发掘材料。 四郑家洼子类型的意义在以往的研究中,学者们将辽河流域的短茎式铜剑文化以辽河为界分为辽西地区与辽东地区,尽管注意到辽河以东浑河流域郑家洼子墓地的特殊性,但还是简单地将其划入辽东地区或单列为沈阳地区,实则不利于研究的深入开展;同时,辽河以西地区统称辽西虽无大碍,但也应注意松岭山以东、频临渤海湾的辽西走廊在辽西地区的特殊位置,这个区域的河流大多直接入海,如兴城河、烟台河、六股河等。因此,我们认为广义的辽河流域应包括浑河以及更为靠东的太子河流域,辽河与浑河、太子河之间的区域可看作是辽河流域的腹地,而传统意义上的辽西地区则可以细分出辽西走廊这一独立的地理单元,辽西走廊与辽河流域腹地沿医巫闾山南麓相连(见图二)。  图三郑家洼子类型马衔及同类马衔比较 1~3.宁夏中卫狼窝子坑M2、M5、M3 4.宣化泥河子村5.军都山YYM174 6、7.怀来甘子堡M5、M8 8、9.兴城朱家村M1 10.郑家洼子M6512  图四郑家洼子类型喇叭形铜器及同类器比较 1.朱家村M1 2.郑家洼子M6512 3、4.礼山郡东西里石棺墓 同时我们还注意到以下几个现象:一是参考最新的研究成果[41],东北地区车马器的分布主要集中在辽西地区,辽河流域腹地只有郑家洼子墓地一处出土车马器,辽东地区暂时没有发现[42],也就是说郑家洼子类型实际是东北地区先秦时期马具分布的东界;二是春秋晚期到战国早期阶段,木椁(棺)墓的分布也是以辽河流域腹地的郑家洼子类型为界,并且这一阶段辽西地区大部分为木构墓葬与石构墓葬混杂分布,辽东地区则为比较单纯的石构墓葬分布区域[43](辽东地区的木构墓葬应该是战国晚期燕文化大规模流入的结果),只有辽西走廊与辽河流域腹地的郑家洼子类型所在地区为单纯的木构墓葬分布区域;三是辽河流域明确有15个地点发现商末周初“北方式青铜器”[44],此外还有一些征集品,这些地点中大部分“北方式青铜器”与典型商周青铜器共出,只有位于辽西走廊与辽河流域腹地的绥中冯家与东王岗台、兴城杨河、新民大红旗4处地点出土单纯的“北方式青铜器”,郭大顺以杨建华提出的“河北藁城台西遗址为北方式青铜器的发源地”的论断[45]为依据,进一步提出北方式青铜器向辽河流域传播的“北线”与“南线”,其中南线就是北方式青铜器台西群沿辽西走廊传播的通道[46]。 综上可见,辽西走廊到辽河流域腹地地区是商周时期辽河流域诸地理单元中文化特征相对明显的考古学遗存分布区域,该区域的辨识也有利于我们进一步理解郑家洼子类型的形成与发展。当然,本文仅是一个初步的探讨,更加深入的研究还有待考古材料的进一步丰富以及研究方法的不断改进。 参考文献: [1]沈阳市文物工作组《沈阳地区出土的青铜短剑资料》,《考古》1964年第1期;沈阳故宫博物馆等《沈阳郑家洼子的两座青铜时代墓葬》,《考古学报》1975年第1期;中国社会科学院考古研究所东北工作队《沈阳肇工街和郑家洼子遗址的发掘》,《考古》1989年第10期。 [2]林沄《中国东北系铜剑初论》,《考古学报》1980年第2期。 [3]靳枫毅《论中国东北地区含曲刃青铜短剑的文化遗存(上、下)》,《考古学报》1982年第4期、1983年第1期。 [4]赵宾福《中国东北地区夏至战国时期的考古学文化研究》,科学出版社,2009年。 [5]朱凤瀚《再论有关短茎曲刃青铜短剑的几个问题》,《二十一世纪的中国考古学---庆祝佟柱臣先生八十五华诞学术文集》,文物出版社,2006年。 [6]吕军《中国东北系青铜短剑研究》,吉林大学博士学位论文,2006年。 [7]华玉冰、王来柱《新城子文化初步研究---兼谈与辽东地区相关考古遗存的关系》,《考古》2011年第6期。 [8] [韩]吴江原《青铜器-铁器时代辽宁、西北朝鲜地区物质文化的展开与古朝鲜》,《东亚细亚的铁器文化与古朝鲜》,学研文化社,2013年。 [9] [韩]李厚锡《通过考古学材料看满番汗---战国时代古朝鲜与燕的境界变化》,《东北亚历史论丛》第57辑,2017年。 [10] 辽宁省文物考古研究所等《辽宁建昌县东大杖子墓地2001年发掘简报》,《考古》2014年第12期;辽宁省文物考古研究所等《辽宁建昌县东大杖子墓地2002年发掘简报》,《考古》2014年第12期;辽宁省文物考古研究所等《辽宁建昌县东大杖子墓地M40的发掘》,《考古》2014年第12期;辽宁省文物考古研究所等《辽宁建昌县东大杖子墓地M47的发掘》,《考古》2014年第12期;辽宁省文物考古研究所等《辽宁建昌东大杖子墓地2000年发掘简报》,《文物》2015年第11期;辽宁省文物考古研究所等《辽宁建昌东大杖子墓地2003年发掘简报》,《边疆考古研究》第18辑,科学出版社,2015年。 [11]辽宁省文物考古研究所等《辽宁建昌于道沟战国墓地调查发掘简报》,《辽宁省博物馆馆刊》第1辑,辽海出版社,2006年。 [12]葫芦岛市博物馆《辽宁兴城朱家村春秋木棺墓清理简报》,《文物》本期。 [13]赵国栋《赤峰古代墓葬》,第77~80页,内蒙古文化出版社,2014年。 [14]许明纲、许玉林《辽宁新金县双房石盖石棺墓》,《考古》1983年第4期;王巍《双房遗存研究》,《庆祝张忠培先生七十岁论文集》,科学出版社,2004年。 [15]翟德芳《试论夏家店上层文化的青铜器》,《内蒙古文物考古文集》第一辑,中国大百科全书出版社,1994年;韩嘉谷《从军都山东周墓谈山戎、胡、东胡的考古学文化归属》,《内蒙古文物考古文集》第一辑,中国大百科全书出版社,1994年;朱永刚《大、小凌河流域含曲刃短剑遗存的考古学文化及相关问题》,《内蒙古文物考古文集》第二辑,中国大百科全书出版社,1997年。 [16] 成璟瑭《朝鲜半岛青铜武器研究---兼与中国东北地区的比较》,(韩)全南大学校博士学位论文,2009年。 [17]孙守道、徐秉琨《辽宁寺儿堡等地青铜短剑与大伙房石棺墓》,《考古》1964年第6期。 [18] 同[17]。 [19]王云刚《辽宁绥中县近年发现的青铜剑》,《北方文物》2002年第4期。 [20] [韩]池健吉《礼山东西里石棺墓出土青铜一括遗物》,《百济研究》9, 1978年。 [21]辽宁省博物馆《辽宁凌源县三官甸青铜短剑墓》,《考古》1985年第2期。 [22]辽宁省博物馆等《辽宁喀左南洞沟石椁墓》,《考古》1977年第6期。 [23] 田立坤等《朝阳吴家杖子墓地发掘简报》,《辽宁考古文集(二)》,科学出版社,2010年。 [24]刘大志、柴贵民《喀左老爷庙乡青铜短剑墓》,《辽海文物学刊》1993年第2期。 [25] [韩]吴江原《辽宁地域的青铜器、初期铁器时代复合社会的形成与社会变动》,《“青铜器、初期铁器时代东北亚诸地域复合社会的形成”国际学术会议论文集》,韩国学中央研究院,2011年。 [26]同[2];邵会秋《先秦时期北方地区金属马衔研究》,《边疆考古研究》第3辑,科学出版社,2004年。 [27] 同[12]。 [28] 同[17]。 [29]邵会秋《先秦时期北方地区金属马衔研究》,《边疆考古研究》第3辑,科学出版社,2004年。 [30] 孙璐《中国东北地域先秦时代车马具的登场与变迁》,(韩)《韩国考古学报》第81期,韩国考古学会,2011年。 [31]北京市文物研究所《军都山墓地---玉皇庙》,文物出版社,2007年。 [32]内蒙古文物考古研究所等《小黑石沟---夏家店上层文化遗址发掘报告》,科学出版社,2009年。 [33] 同[30]。 [34]沈阳市文物考古研究所《沈阳考古发现六十年·出土文物卷》,第58、59页,辽海出版社,2008年。 [35] [韩]赵镇先《细形铜剑文化的研究》,第213~220页,学研文化社,2005年。 [36] 同[16]。 [37] [韩]姜仁旭《技术、武器与技术---辽西地区琵琶形铜剑文化的扩散与古朝鲜》,《通过考古学看古朝鲜》(第42回韩国考古学全国大会论文集),韩国考古学会,2017年。 [38]成璟瑭《中、朝、韩对短茎式青铜短剑研究的检视与比较》,《边疆考古研究》第6辑,科学出版社,2007年。 [39] 同[2]。 [40] [韩]李清圭《通过青铜器看古朝鲜与周边社会》,《北方史论丛》第6辑,2012年;[韩]朴峻亨《大凌河、西北朝鲜地区琵琶形铜剑文化的变动与古朝鲜的位置》,《韩国古代史研究》第66辑,2012年;同[8];[韩]赵镇先《中国东北地域的青铜器文化与古朝鲜的位置变动》,《东洋学》第56辑,2014年;同[9]。 [41]田立坤《辽西地区先秦时期的马具与马车》,《考古》2017年第10期。 [42]岗上M1∶4应为套环,不是马衔,可排除;卧龙泉M5∶6“马具”存疑。见中国社会科学院考古研究所《双砣子与岗上---辽东史前文化的发现和研究》,第84、114~115页,科学出版社,1996年。 [43]赵少军《辽东地区青铜时代石构墓葬的发现与研究》,《辽宁省博物馆馆刊(2013)》,辽海出版社,2013年。 [44]郭大顺《辽河流域“北方式青铜器”再认识》,《鄂尔多斯青铜器国际学术研讨会论文集》,科学出版社,2009年;成璟瑭等《辽宁绥中东王岗台发现商周窖藏铜器》,《文物》2016年第3期。 [45]杨建华《商周时期中国北方冶金区的形成---商周时期北方青铜器的比较研究》,《边疆考古研究》第6辑,科学出版社,2007年。 [46]郭大顺《辽河流域“北方式青铜器”再认识》,《鄂尔多斯青铜器国际学术研讨会论文集》,科学出版社,2009年。 (责任编辑:admin) |