|

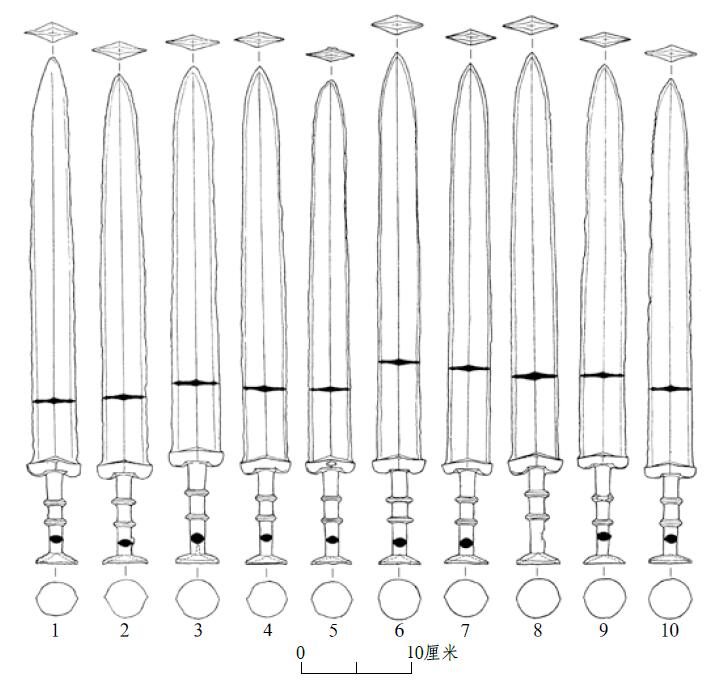

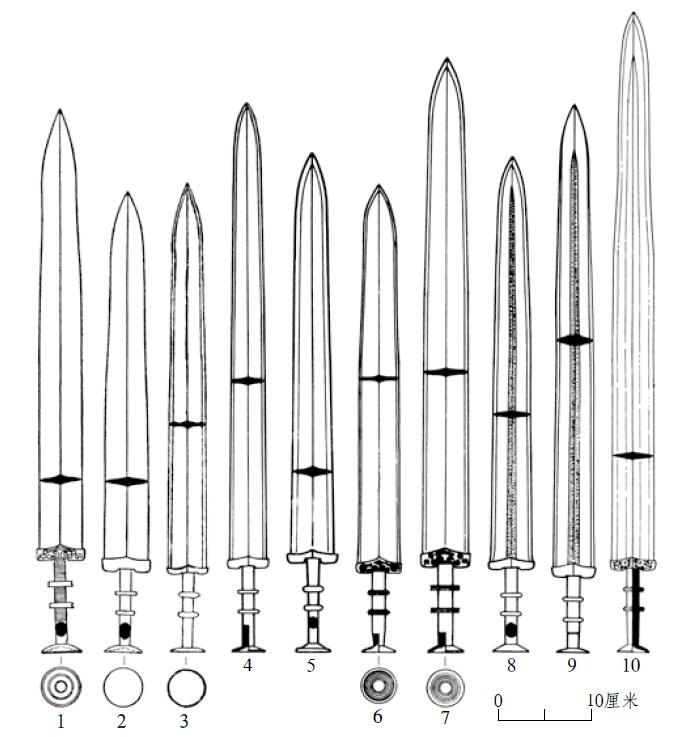

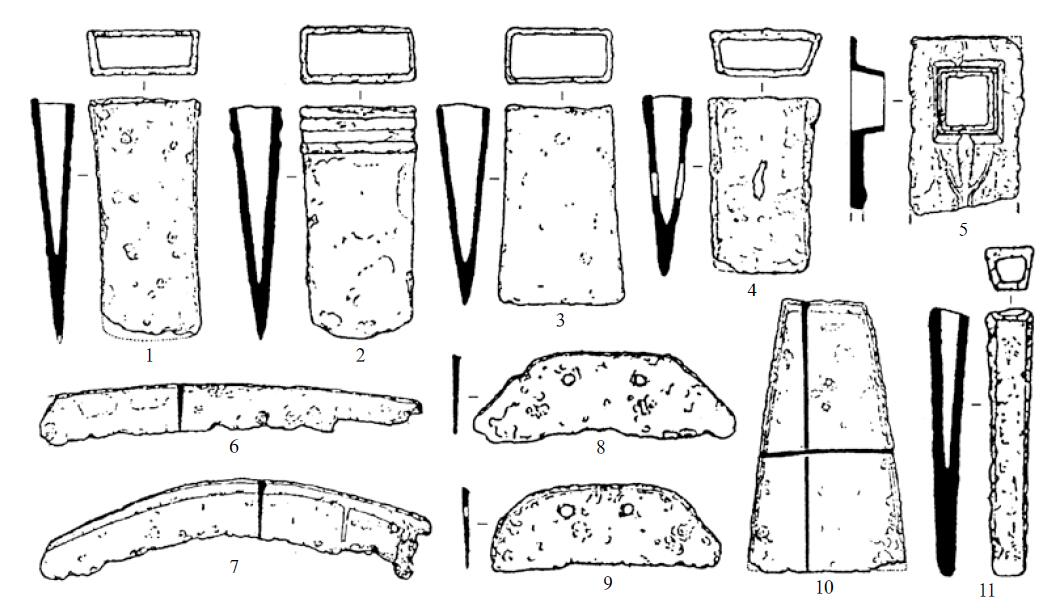

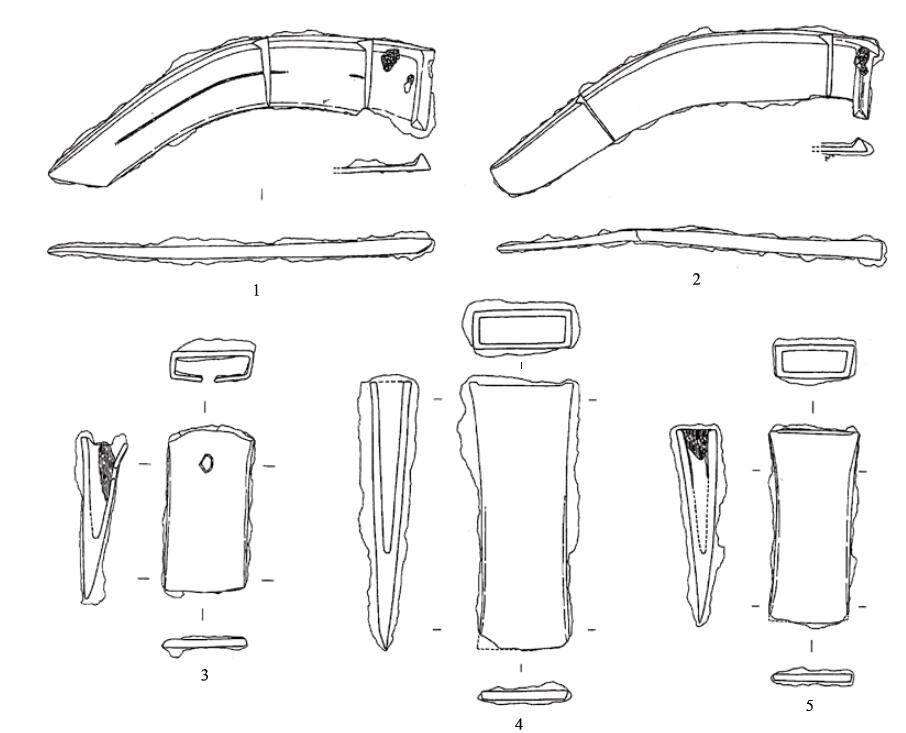

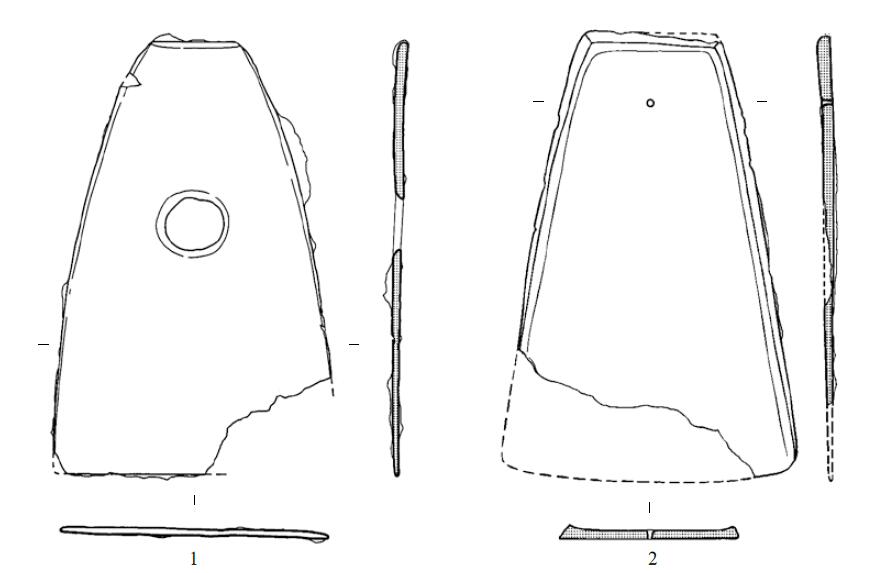

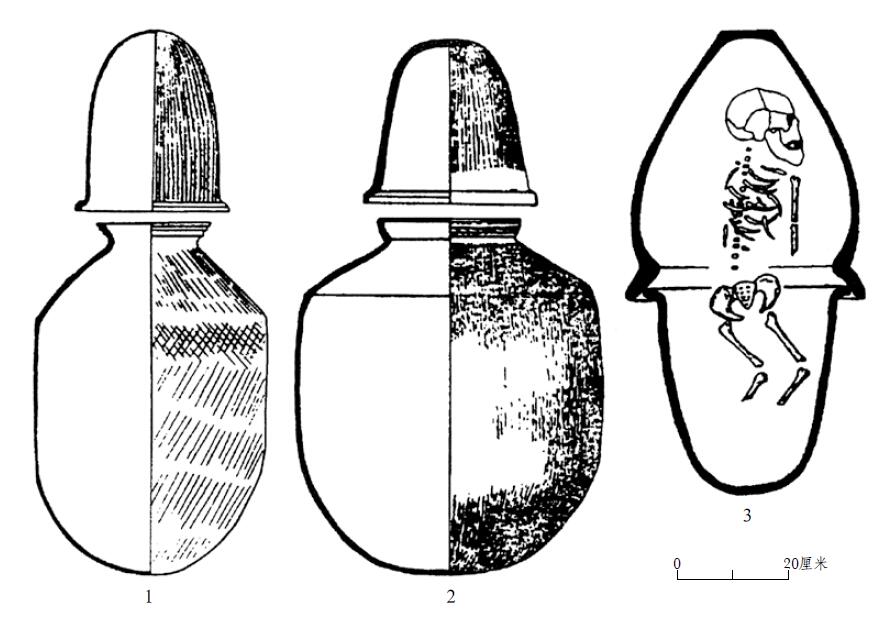

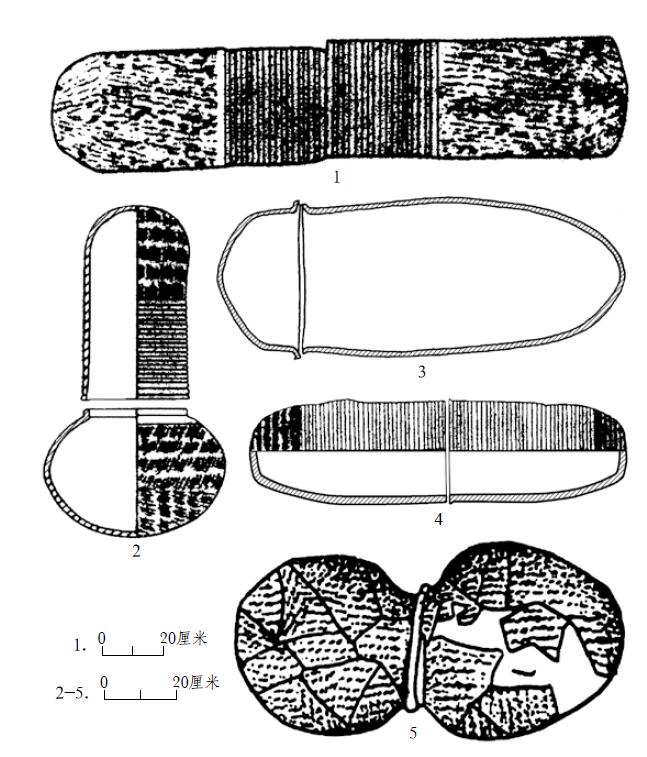

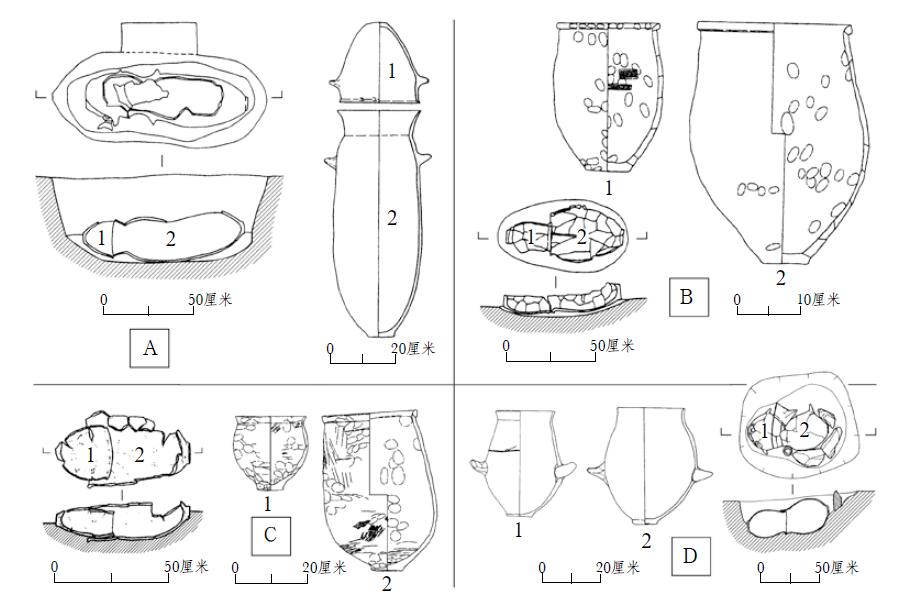

中国社会科学院考古研究所 摘 要:公元前一千纪后半, 是中国大陆和朝鲜半岛之间人群移动和文化交流逐步兴盛的一个时期。考古发现和比较研究表明:韩国完州郡上林里出土的“中国式”铜剑, 是公元前4世纪中叶从中国大陆东渡到韩国西南部沿海一带的吴越铸剑工匠在当地铸造的;韩国出土的公元前4世纪末至公元前1世纪的舶载铁器, 是分别从中国大陆的燕地和齐地传入的;韩国公元前3世纪至公元纪年前后的“横置式”前期瓮棺葬, 是在中国大陆黄海和渤海沿岸地区瓮棺葬的影响下产生的。中韩交流于公元前4世纪中叶拉开了序幕, 后来又经历了三次浪潮。其交流的路线, 既有连接辽东和朝鲜半岛北部的“辽东—朝鲜半岛”陆路, 更有“环黄海之路”水路, 即沿黄海近海北上、东进、南下的倒“U”字形海上交通路线。 关键词:公元前一千纪后半; 中国; 韩国; 文化交流 基金: “中国社会科学院登峰战略资深学科带头人资助计划”专项资助 公元前一千纪后半的东亚地区, 是古代社会历史大动荡、大变革和大发展的一个时期。就中国大陆来说, 先后经历了列国纷争的战国时代、多民族统一的中央集权帝国的秦王朝和西汉时期。就朝鲜半岛来说, 青铜器时代发展到高峰, 并逐步演进到初期铁器时代。半岛北部, 先后经历了传说中的古朝鲜、卫满朝鲜和汉置乐浪四郡时期;半岛南部, 则陆续出现了马韩、辰韩和弁韩三个古国, 进入到三韩时代, 踏上了从早期国家向古代国家演进的历程。 在这样一个大变革和大发展的时期, 中国大陆与朝鲜半岛之间的人群移动和文化交流也逐步兴盛起来, 成为当时东亚地区一个重要的社会历史和文化现象。对此, 古代文献有所记述的同时, 越来越多的考古发现也正在从不同侧面予以揭示。就当时朝鲜半岛和中国大陆之间的交流来看, 半岛北部和南部既是一个整体, 但又各自具有不同的路径和特点。鉴于迄今所知半岛北部的有关考古资料有限, 这里主要就中国大陆与今日韩国即半岛南部的交流进行讨论。同时, 考古资料种类多样, 内涵丰富, 这里主要通过韩国发现的上林里“中国式”铜剑、舶载铁器和瓮棺葬及其比较研究, 从总体上就公元前一千纪后半中韩之间的交流进行考古学探究。 一 上林里“中国式”铜剑所见吴越青铜工匠的渡韩 上林里“中国式”铜剑, 是指1975年出土于韩国全罗北道全州市以北完州郡上林里的26件铜剑。据发现者称, 铜剑埋藏于地下约60厘米处, 大致以剑锋向东、剑柄向西的东西向水平放置, 似乎是捆扎成束埋藏。后经考古学者调查, 附近未发现其他任何古代遗迹和遗物。1976年, 当地学者全荣来整理并公布了这批铜剑, 将其称之为“中国式铜剑”, 并就有关问题进行了讨论[1];1982年, 该文被译成日文发表[2], 进一步引起了学术界的关注。 这批铜剑除个别略有残缺外, 保存基本完好, 形制基本相同, 其形制特征是:圆盘形凹面剑首;实心圆柱形剑茎, 断面呈椭圆形, 茎上有两道环状箍;凹字形剑格, 较短宽, 圆肩, 断面略呈菱形;剑身中脊凸起有棱线, 断面略呈扁平菱形;两从略呈凹面, 与锷之间略显分界的棱线;两锷大致平行, 前部大约三分之一处开始略变窄, 前部约六分之一处开始缓慢斜收而成尖圆锋;剑首、剑茎、剑格和剑身通体铸成 (图一) 。鉴于其基本特征是“笠形圆首、凹字形格、双箍柱茎”, 这里简称为“圆首双箍柱茎剑”。其尺寸大小, 最长者通长47.2厘米 (2号剑) , 最短者通长44.4厘米 (7号剑) , 通长平均45.9厘米;剑首直径3.6-4厘米, 剑柄长8-9.3厘米;剑格长0.75-1.2、宽4.4-5.1、厚1.4-1.8厘米;剑身根部宽3.8-4.3厘米, 平均宽4厘米。保存完整的16件, 重量为274-498克, 平均重363克。  图一 韩国完州郡上林里出土“中国式”铜剑 1.1号剑2.3号剑3.5号剑4.6号剑5.7号剑6.11号剑7.12号剑8.14号剑9.19号剑10.21号剑 关于上林里中国式铜剑的性质及其来源, 全荣来认为, 上林里铜剑可能是礼仪用品而非实战用器, 是从中国大陆传入的[3];中国学者王青则认为, 上林里铜剑的年代应在战国中期前后, “很可能是从齐国传入的”[4]。但是, 笔者反复研究后认为, 上林里铜剑是公元前4世纪后半“东渡朝鲜半岛的中国大陆的青铜工匠在当地铸造的, ……东渡朝鲜半岛的青铜工匠是吴越地区的铸剑工匠”[5]。之所以得出这样的认识, 主要是基于如下分析。 就上林里铜剑的形制来看, 它们属于中国东周时期典型的吴越系铜剑。因为, 这种“圆首双箍柱茎剑”主要流行于南方尤其是吴越地区[6], 属于典型的吴越系铜剑。 至于上林里铜剑的年代, 可以判定为公元前4世纪后半的战国中期。因为, 这种凹字形剑格的圆首双箍柱茎剑虽然定型于春秋晚期的吴越地区, 但它在整个战国时期一直流行, 并且其形制结构特征没有发生大的变化, 只是剑的长短总体上略有加长的趋势 (图二) , 其“长度以45-65厘米最为常见”[7], 个别的长度达70厘米以上。结合上林里铜剑的形制结构特征推断, 其年代应在公元前4世纪的战国中期。朝鲜载宁郡孤山里发现的2件这种“中国式铜剑”与古式细形铜剑共存[8], 韩国全罗南道咸平郡草浦里出土的这种圆首双箍柱茎剑与细形铜剑以及多钮细纹镜共存[9], 而细形铜剑大约出现于公元前4世纪, 可视为其年代的旁证。  图二 中国出土东周时期铜圆首双箍柱茎剑 1.洛阳中州路M2729:20 2.洛阳中州路M2728:40 3.江陵天星观M1:401 4.长沙楚墓M935:1 5.长沙楚墓M1195:11 6.长沙楚墓M1510:2 7.长沙楚墓M1315:1 8.长沙楚墓M1316:1 9.长沙楚墓M1427:2 10.长沙楚墓M85:1 (1、2、10.战国早期;3.战国中期;4、5.战国晚期;6-9.战国时期) 关于上林里铜剑的产地, 最初全荣来曾明确指出, “绝不是在当地制作的”, 是从中国传入的。后来, 日本学者根据其形制特征[10], 尤其是上林里3号剑和14号剑的铅同位素比值测定所示铸剑所用矿料中的铅属于朝鲜系铅的结果等[11], 推定其产地是在朝鲜半岛南部一带, 并得到韩国学者认可[12]。笔者也认为其产地是在当地, 因为上林里铜剑虽然具有鲜明的东周时期吴越铜剑风格, 但两者之间又有所差异, 尤其是剑茎的断面呈椭圆形与吴越铜剑的剑茎断面呈圆形明显不同;上林里铜剑的材质是近乎纯铜的红铜, 与吴越铜剑乃至整个“东周式铜剑”的铜锡青铜和铜锡铅青铜判然有别;迄今中国尚未发现东周时期的红铜质的铜剑, 在中国大陆专门制作“非实战用的礼仪用器”向朝鲜半岛输出的可能性更是不存在的;铅同位素比值的测定表明, 其铸造所用矿料中的铅是朝鲜半岛当地所产。 但是, 上林里铜剑的制造者, 可能并非当地工匠, 而是来自中国大陆。据观察分析, 上林里铜剑是采用易于损毁、只能使用一次的泥土范或陶范铸造的, 并且是采用双合范整体一次性铸造成型, 而双合范陶范铸剑, 是东周时期列国铸剑的技术特征。朝鲜半岛青铜器时代 (始于公元前1000年前后[13]) 流行的铜剑属于琵琶形铜剑 (即“曲刃青铜短剑”、“辽宁式铜剑”) [14]和细形铜剑[15]系统, 而全罗南道灵岩、京畿道龙仁郡草扶里、平安南道将泉里等地发现的细形铜剑的铸范均为石质铸范表明[16], 当地的铜剑铸造技术属于石范铸造技术传统, 与泥土范或陶范铸铜技术明显有别, 况且当地流行的剑体与剑首分铸后组装成型的技术也与“中国式铜剑”剑首、剑柄和剑身合铸于一体的技术明显有别。在上述技术和文化背景下, 由于“中国式铜剑”的传入, 当地工匠就随之放弃当地传统的石范、分体铸剑技术而采用陶范、整体合铸的铸剑技术, 是不可想象的。况且, 上林里铜剑尽管尺寸较小, 重量较轻, 但没有明显的铸造缺陷, 尤其是铜剑的金属成分近乎纯铜, 而纯铜的熔点为1083℃, 远远高于铜锡合金或铜锡铅合金的青铜的熔点, 并且纯铜熔液的流动性能和充型能力也低于铜锡合金和铜锡铅合金, 熔化铸造的难度高[17], 更显示出其制范和浇铸技术是相当成熟的, 并不是缺乏经验的仿制者所能做到的。据此可以认为, 上林里铜剑虽然是在当地制作的, 但它们不是当地工匠采用泥土范或陶范铸剑技术制作的“中国式铜剑”的仿制品, 而是掌握陶范铸剑技术的中国大陆工匠东渡朝鲜半岛后在当地制作的。 基于上述推论, 进而可以认为, 上林里铜剑的铸造者可能是来自中国大陆吴越地区的铸剑工匠。这主要是因为, 上林里铜剑属于吴越系铜剑;吴越地区的铸剑技术在春秋晚期已经高度发达并且一直延续, 代表了当时各诸侯国铸剑的最高水平;吴越地处江南水乡, 吴越居民善于水上交通和海上活动。公元前334年, “楚威王兴兵而伐之, 大败越, 杀王无疆, 尽取故吴地至浙江, 北破齐于徐州。而越以此散, 诸族子争立, 或为王, 或为君, 滨于江南海上, 服朝于楚”[18]。于是, 原来隶属于越国王室的青铜工匠开始逃散, 其中一部分铸剑工匠离开会稽 (今绍兴市) 、姑苏等吴越故地奔向大海, 寻找新的生活, 最终到达了遥远的朝鲜半岛南部的西部沿海一带, 并在当地铸造了铜剑。 至于吴越铸剑工匠东渡韩国的线路, 无疑经由的是“环黄海之路”水路 (详后) , 即:首先, 从长江入海口沿东海西岸和黄海西岸的近海一路向北, 到达山东半岛;然后, 从山东半岛北端蓬莱一带入海, 沿庙岛列岛北上, 穿过渤海海峡到达辽东半岛南端;其后, 沿黄海北岸的近海向东转而向南到达黄海的西朝鲜湾, 再由此沿近海南下, 经由江华湾、群山湾, 最终落脚在今韩国全罗北道完州郡的上林里一带。 二 铁器所见中国大陆铁器文化的东渐 冶铁术的发明是人类社会历史上具有革命性的一个大事件, 铁器的制造和使用在人类文明发展史上具有重要的地位和作用。就东亚地区来说, 冶铁术和人工铁器首先产生于中国的中原地区, 然后逐渐向周边地区扩散, 成为东亚各地古代文化交流的重要一环。尤其是公元前一千纪后半, 中国大陆铁器文化更是形成了向朝鲜半岛和日本列岛等地传播的浪潮。  图三 中国抚顺莲花堡出土战国铁器 1-4.空首斧 (L H B:B 3、T1:132、T 3:91、T4:117) 5.横銎镢 (L H B C:01) 6.刀 (T4:110) 7.镰刀 (T4:111) 8、9.铚刀 (T4:109、T4:108) 10.锄板 (T4:112) 11.凿 (T4:42) 考古发现和研究表明[19], 在中国, 冶铁术和人工铁器出现于公元前800年前后的西周晚期的中原地区, 最早的炼铁技术属于块炼铁。此后, 历经春秋三百年的发展, 到公元前5世纪中叶进入战国时期之后, 铁器进入到一个大发展时期。钢铁技术迅速发展:在春秋初年出现液态生铁冶炼并形成液态生铁冶炼为主、块炼铁为辅的独具东方特色的冶铁技术传统的基础上, 公元前5世纪后半出现了韧性铸铁, 公元前5世纪末出现了简易、经济的铸铁脱碳钢制钢工艺;公元前4世纪后半出现了淬火技术;公元前3世纪前半发明了铁范铸造工艺;随着生铁柔化技术和铸铁脱碳钢技术的发展, 锻制技术广泛应用于铁器的加工, “锻銎技法”作为铁器成型技术的一大创新, 至迟在战国晚期已经出现并迅速得到推广。公元前3世纪前半的战国晚期, 铁器工业体系初步形成;铁器类型迅速增多, 并迅速走向多样化和专用化;铁器的应用进一步向社会生产和生活的各个领域扩展, 应用程度也进一步提高, 随之, 铁器的应用也扩展到了社会的各个阶层;铁器应用的地域进一步扩展, 东北方向扩展到辽东半岛 (图三) 乃至吉林省的西南部一带。秦和西汉时期, 中国古代铁器文化的发展又迎来了一个新的高峰。 在上述中国古代铁器文化形成、发展和扩散的大背景下, 随着中国大陆铁器和制铁技术的传入, 朝鲜半岛先后开始了铁器的使用和制作, 进入了“初期铁器时代”。 就整个朝鲜半岛来说, 迄今考古发现年代最早的铁器, 都是舶载品, 其年代可上溯至公元前4世纪末3世纪初。 在半岛北部, 这一时期的舶载铁器多有发现。如慈江道渭原郡龙渊洞遗址、平安北道宁边郡细竹里遗址第三期文化层居住址、咸镜北道茂山郡虎谷洞遗址的第V期居住址, 以及咸镜北道会宁郡五洞遗址第6号居住址等地都有发现[20]。上述各地出土的铁器, 大都是战国晚期燕地铁器的常见类型和器形, 并且形态结构都基本一致, 结合与之共出的大量明刀币、布币等判断, 它们的年代约当公元前4世纪末3世纪初, “大都是从燕地传入的燕国的铁器产品”[21]。 在半岛南部的今韩国境内, 这一时期舶载铁器也有所发现。忠清南道扶余郡合松里、唐津郡素素里、全罗北道长水郡南阳里等地出土的长条形竖銎镢和凿, 均为铸造品, 并且明显属于燕系铁器, 与之伴出的遗物有铜短剑、铜戈、铜矛以及多钮几何纹镜等, 表明其年代可能在公元前3世纪前半。完州郡新丰遗址出土的铁环首削刀, 其形制和结构特征与燕下都出土同类器相同, 其年代或为公元前3世纪前半。上述发现表明, 公元前3世纪前半中国大陆的铁器已经传入半岛南部地区, 并且主要是燕地铁器。值得注意的是, 上述各地点均地处韩国的西部地区, 并且有“11个遗址的26座墓葬有燕系铁器出土”[22], 属于三韩时代马韩的范围, 显示出半岛南部在公元前3世纪前半率先从中国大陆传入铁器的是马韩古国, 并且铁器的产地主要是燕国, 当然也不排除其中少量铁器是产自齐国。 这一时期中国大陆的铁器传入朝鲜半岛, 一方面是公元前3世纪初燕将秦开破东胡设置辽东郡等郡县之后, 燕国的势力范围扩展到鸭绿江流域一带, 燕国生产的铁器随之传播到其势力范围所及的地区以及邻近地区;另一方面, 则是在战国晚期列国间兼并战争异常频发和激烈的社会背景下, 为躲避战乱而流徙到朝鲜半岛的燕、齐等地居民将铁器带到了他们的落脚之地。当然, 这一时期来自中国大陆铁器文化的影响还主要限于铁器的传入, 当地由此开始了铁器的使用, 并且成为当地制铁技术发生和铁器生产的前奏。 公元前3世纪后半至公元前2世纪末叶的舶载铁器, 在韩国境内的考古发现日渐增多, 最引人注目的是完州郡葛洞[23]、长水郡南阳里[24]、密阳市校洞以及罗州龟基村德谷遗址等地的发现。  图四 韩国完州郡葛洞墓地出土铁器 1、2.镰刀 (葛洞M2:6、葛洞M3:13) 3.空首斧 (葛洞M3:12) 4、5.竖銎镢 (葛洞M4:21、葛洞M4:20) 全罗北道完州郡葛洞4号墓出土2件铁竖銎镢, 刃部与銎部大致等宽, 其中M4:20, 銎口略呈梯形, 长12.1、宽5厘米;M4:21, 銎口呈长方形, 长16.8、宽5.4厘米 (图四:4、5) , 其年代或为公元前2世纪前半。这种铁竖銎镢, 还发现于忠清南道唐津郡素素里等地, 其年代约为公元前2世纪。这种竖銎镢, 在河北易县燕下都、山东临淄齐故城等地战国晚期和西汉前期的遗存中常有发现, 并且形制基本相同。 完州郡葛洞墓地出土的2件铁镰刀, 铸造品, 弯体, 背部边缘向正面凸起, 柄端有凸起的栏, 其中M2:6, 长24.6、宽4.4厘米;M3:13, 长24.2、宽4厘米 (图四:1、2) , 其年代为公元前2世纪前半抑或更早[25]。这种背部边缘凸起、柄端有栏的铸制铁镰, 是燕、齐等地铁镰的典型形态, 流行于战国晚期至西汉初年。 长水郡南阳里3号墓出土的竖銎镢以及2号墓的刮刀等, 其年代约当公元前2世纪前半。至于完州郡葛洞3号墓出土的1件封闭型长方形銎的空首斧 (图四:3) , 属于锻銎铁斧, 可能是来自中国大陆的舶载品, 也可能是采用锻銎技法在当地制作的, 但无论如何, 都反映出与中国大陆铁器及钢铁技术的内在联系。 韩国发现的初期铁器中, 还有两种铸造的梯形锄板。 一种是平面呈梯形, 上部有一小的穿孔。如庆尚南道密阳市校洞3号木棺墓出土1件 (M3:10) , 两侧及顶部边缘有凸沿, 上部居中有一小穿孔, 残长15.4、宽4.6-10.6、厚0.4厘米[26] (图五:2) , 据与之共出的有西汉中期的星云纹铜镜可知, 墓葬的年代约当公元前2世纪末。这种铁锄板, 昌原市茶户里61号墓等地也有出土, 而在中国曾发现于易县燕下都、朝阳袁台子、抚顺莲花堡等地, 是战国晚期至西汉初年燕地典型的铁器之一。 另一种铁锄板是圆穿梯形锄板, 即整体呈梯形, 上部有一圆穿。罗州龟基村德谷遗址1号木棺墓出土1件 (M1:78) , 长18.5厘米, 刃部宽11厘米, 圆穿直径2.5厘米[27] (图五:1) 。在中国, 这种带圆穿的梯形锄板流行于西汉时期, 但不见于燕国故地, 而是常见于齐国故地并且具有鲜明的地域特色, 不仅临淄齐故城、章丘东平陵城多有发现, 而且在章丘东平陵城还出土了这种圆穿梯形锄板的铸范 (图六) , 其年代为两汉时期[28]。由此说来, 龟基村德谷遗址发现的圆穿梯形锄板, 很可能是从齐国故地传入的。  图五 韩国出土铁梯形锄板 1.罗州龟基村德谷M1:78 2.密阳校洞M3:10  图六 中国章丘东平陵城出土汉代铁梯形锄板及铸范 1、3.铁锄板2.陶铸范 很显然, 公元前3世纪后半至公元前2世纪末叶的100余年间, 曾有不少战国末年至西汉前期的铁器传入半岛南部地区, 其中大多是从燕国故地传入的燕系铁器, 但有些是来自齐地;与此同时, 钢铁技术也随之传入, 半岛南部地区终于从模仿舶载品开始了铁器的制作, 如梯形銎口的铸造铁斧、锻銎铁斧以及板状铁斧等[29]。这一时期燕、齐等地铁器传入半岛南部地区, 一方面与秦末汉初“燕、齐、赵人往避地者数万口”[30]直接有关;另一方面, 与秦朝时可能有秦人为躲避战乱流亡到半岛南部并定居在马韩以东的辰韩地区不无关系[31]。 值得注意的是, 上述韩国发现的公元前4世纪末至2世纪末的初期舶载铁器, 其出土地点大都地处西部地区, 属于三韩时代马韩的范围, 显示出半岛南部公元前4世纪末以降率先引进大陆铁器的是马韩地区, 其传播路线既有“辽东—朝鲜半岛”陆路, 同时也有“环黄海之路”水路。 三 瓮棺葬所见中国大陆丧葬文化的影响 从考古学上考察公元前一千纪后半的中韩交流, 瓮棺葬是值得关注的又一个重要文化现象。 所谓“瓮棺葬”又称之为“瓮棺墓”, 是指用陶质容器作葬具、将死者埋葬于地下的一种埋葬形式, 在世界各地有着广泛的分布。就整个东亚地区来看, 瓮棺葬在中国大陆出现年代早, 流行时间长, 可以上溯到七八千年前的新石器时代;公元前一千纪后半的战国秦汉时期 (这里主要指战国和秦、西汉时期, 下同) , 再度在一些地区流行开来, 成为当时颇具特色的一种埋葬形式[32]。环黄海 (及环渤海) 地区, 是战国秦汉时期瓮棺葬的主要流行地区之一, 并且其瓮棺形态和结构、埋葬特点等都具有鲜明的地域特色, 形成了战国秦汉瓮棺葬的“燕齐文化区”[33], 成为公元前一千纪后半环黄海瓮棺葬的重要组成部分。战国秦汉时期的瓮棺葬, 广泛分布于黄海西岸、渤海沿岸和黄海北岸等地, 各地之间既有共性, 也有各自的地域特色。 渤海西北沿岸和黄海北岸的燕地的瓮棺葬, 出现于公元前5世纪的战国早期, 此后迅速向周边地区扩散。瓮棺所用的陶器, 类型多样, 主要有釜、瓮、罐、盆、钵以及筒形器等, 其中, 数量最多的是釜、瓮和各种形制的盆, 包括专门用于瓮棺的筒形瓮。瓮棺的结构多种多样, 有两器瓮棺、三器瓮棺、四器瓮棺以及其他特殊的组合, 其中, 大口釜+大口釜、大口釜+小口瓮 (图七) 等两器瓮棺最为流行, 筒形瓮+筒形瓮等两器瓮棺次之, 都是从战国早期一直流行到秦汉时期。  图七 中国战国秦汉时期燕地瓮棺葬 1.北京八里庄M2 2.天津牛道口M24 3.辽阳三道壕M361  图八 中国战国秦汉时期齐地瓮棺葬 1.临淄友联M5 2.临沂陈白庄M1 3.临淄东古M1 4.临沂陈白庄M2 5.章丘宁家埠M79 渤海南岸和黄海西岸齐地的瓮棺葬, 出现于公元前4世纪末的战国晚期, 此后迅速流行。瓮棺所用的陶器, 同样是类型多样, 主要有釜、瓮、罐、盆、舟形器等, 其中, 最为常见的是釜、瓮和各种形制的盆, 包括专门用于瓮棺的深腹瓮和筒形瓮。瓮棺的结构同样是多种多样, 但最常见的是两器瓮棺, 其中最具特色的是筒形瓮+筒形瓮组合, 以及小口釜+小口釜、深腹瓮+盆组合等 (图八) 。 燕、齐两地的瓮棺葬, 墓圹均为竖穴土圹, 但大多不够规整;个别的有用石板构成的石椁, 曾发现于辽阳唐户屯和桑园子等地。葬地或是在居住地附近、聚落的边缘或城墙内外, 或是与其他类型的墓葬混杂在一起, 或是以瓮棺葬为主的丛葬墓地。被葬者绝大多数为儿童, 但也有少量的成人, 一般没有随葬品。 就朝鲜半岛来说, 用陶容器埋葬死者的埋葬方式, 早在史前时代就已存在, 其葬具往往是单件陶器并将陶器竖向放置, 即所谓的“竖置式”瓮棺葬[34]。但这种墓葬仅仅是个别现象, 并且跟后来出现的“横置式”瓮棺葬没有直接的传承关系[35]。这里所说的瓮棺葬, 指的是葬具一般为两件或两件以上并横向放置的瓮棺葬, 即“横置式”瓮棺葬。 在半岛北部, 瓮棺葬的出现大约是在公元前3世纪, 此后逐渐流行开来[36]。墓圹为竖穴土圹, 瓮棺横向放置于墓圹之中。被葬者为儿童, 一般没有随葬品。就其葬地来说, 或分布在土圹墓和木椁墓的近旁, 或与之混杂在一起。 在半岛南部, 瓮棺葬有着广泛的分布。在北起京畿道、南至全罗南道和庆尚南道乃至济州岛的韩国各地都有所发现, 尤以濒临黄海的半岛西部和南部沿海地区最为流行, 即忠清南道、全罗北道和南道, 以及庆尚南道和北道等地[37]。考古发现和研究表明, 韩国境内的瓮棺葬大致出现于公元前3世纪初的青铜器时代末期和初期铁器时代之初, 此后一直延续到公元6世纪前后。在这个过程中, 瓮棺葬的形态和性质尤其是被葬者发生了一个重要变化, 即公元1世纪前后出现了成人大型瓮棺葬。据此可以将韩国的瓮棺葬分为两个阶段:“前期瓮棺葬”, 其年代为公元前3世纪初至公元纪年前后, 瓮棺所用陶器大多为日常实用器, 被葬者主要为儿童;“后期瓮棺葬”, 即“成人大型瓮棺阶段”, 其年代为公元1-6世纪, 以葬具是专门烧制的、专门用于瓮棺的大型陶瓮为特征, 并大量用于成年人的墓葬。 韩国的前期瓮棺葬, 瓮棺用陶器尽管种类多样, 并且各地有所差异, 但最为常见的是大口瓮、角形双鋬瓮、深腹瓮、壶和盆等。其中, 大口瓮, 多为夹砂陶, 以叠唇、大口、深腹和小平底为特征, 一般高20-40厘米;角形双鋬瓮, 大口或侈口, 深腹, 小平底或圜底, 以肩部有对称的牛角形双鋬为突出特征, 一般高30-50厘米;深腹瓮, 体瘦长, 略束颈, 圜底或小平底, 一般高50-60厘米左右。瓮棺的结构, 最为流行的是大口瓮+大口瓮组合、角形双鋬瓮+角形双鋬瓮组合, 以及深腹瓮与其他陶器的组合等 (图九) 。墓圹一般是竖穴土圹, 并且平面形制不甚规整, 但也有个别的用石块砌筑出石椁。一般没有随葬品, 仅有少量的墓随葬数件陶器。被葬者以儿童为主, 成人少见。关于其葬地, 有以瓮棺葬为主的丛葬墓地, 如光州市新昌洞瓮棺葬群, 但也有的是与其他类型的墓葬混杂在一起, 如全罗南道的泗川勒岛墓地, 瓮棺葬与竖穴土圹墓相间分布。 值得注意的是, 韩国青铜时代晚期和初期铁器时代的瓮棺葬, 主要分布于锦江流域 (青铜时代中期松菊里文化的中心分布区) 以外的地区, 尤其是西南和东南沿海的全罗地区、庆尚地区以及济州岛, 暗示出受到外来文化影响的可能性。  图九 韩国青铜时代晚期至初期铁器时代瓮棺葬 A.昌原茶户里46号瓮棺葬B.益山於阳洞瓮棺葬C.光州长者1号瓮棺葬D.咸平长年里堂下山1号瓮棺葬 将整个环黄海地区的瓮棺葬进行比较可以发现, 韩国前期瓮棺葬的瓮棺陶器多为日常实用器、以瓮为主的两器瓮棺结构、以埋葬儿童为主的被葬者、一般无随葬品、大多为不规则的竖穴土圹以及葬地的选择等, 都与中国大陆环黄海地区战国秦汉时期的瓮棺葬相同或相似;最常用的瓮棺陶器深腹瓮, 与山东半岛齐地的同类器也多有相似之处;即使少数瓮棺葬使用石椁的现象, 也曾发现于辽阳三道壕和桑园子等地的瓮棺葬。很显然, 韩国的前期瓮棺葬与中国大陆环黄海地区战国秦汉瓮棺葬之间有着密切的内在联系。或可认为, 韩国乃至整个朝鲜半岛的瓮棺葬, 是在中国大陆环黄海地区战国秦汉瓮棺葬的影响下发生的, 是当时人群移动和文化交流的直接体现。 当然, 瓮棺葬在朝鲜半岛的长期发展过程中与当地的文化传统和社会发展相结合, 形成了突出的地域性特色, 尤其是公元1世纪之后衍生出了成人大型瓮棺葬这种鲜明的时代性和地域性。至于韩国前期瓮棺葬的瓮棺陶器在形态、装饰及制作技术上自有特点, 是因为陶器是在当地烧制的, 而陶器的种类、形态、装饰、大小以及烧制工艺技术等, 都与当地社会历史发展阶段、文化传统、经济技术发展水平等诸方面直接相关。 至于瓮棺葬这种丧葬方式东传朝鲜半岛的线路, 应该跟中国大陆铁器的东传一样, 既有“辽东—朝鲜半岛”陆路, 更有“环黄海之路”水路。 四 中韩交流的历史进程 根据上述以上林里铜剑、铁器和瓮棺葬为中心的考古学分析可以看到, 公元前一千纪后半中韩之间的交流在此前两地间文化交流的基础上[38], 迅速走向兴盛。这一时期的交流, 大致经历了序幕和三次浪潮等四个阶段, 并且这种交流是在整个东亚社会历史大背景下, 尤其是中国大陆大动荡、大变革的历史背景下发生的, 更与当时的人群流动密切相关。 中韩交流的序幕, 发生在公元前4世纪中叶, 是由中国江南地区沿海北上、东渡韩国的吴越铸剑工匠们拉开的。在公元前473年越王勾践灭吴、公元前334年越国被楚国所灭的历史背景之下, 原来隶属于越国王室的铸剑工匠逃离吴越故地, 沿海向北寻找新的生活, 最终落脚在遥远的朝鲜半岛南部的西部沿海一带, 继续从事铜剑的铸造, 制作出上林里铜剑等“中国式”铜剑。吴越工匠东渡韩国尽管是偶发性的, 并且对当地的文化演进并没有产生大的影响, 但毕竟出现了中国大陆居民的东渡, 由此拉开了中韩交流的序幕。 中韩交流的第一次浪潮, 发生在公元前4世纪末3世纪初, 主要是伴随着燕将秦开破东胡而出现的。早在公元前4世纪末之前, 燕国的势力范围和文化影响就不断地向辽西地区扩散。燕昭王时期 (公元前311-279年) , 燕将秦开击破东胡, 燕国在东胡故地设置上谷、渔阳、右北平、辽西和辽东郡[39], 其势力范围迅速扩展到辽东半岛乃至鸭绿江流域一带, 燕地居民大规模向东迁徙。随之, 燕地居民的瓮棺葬埋葬方式、燕国生产的铁器等随之传播到其势力范围所及地方以及邻近地区, 忠清南道扶余郡合松里、唐津郡素素里、全罗北道长水郡南阳里、完州郡新丰遗址等地出土的燕系铁器可能就是这样传入的。与此同时, 战国晚期的中国大陆, 列国之间的兼并战争异常频发和激烈, 环渤海地区的燕、齐之间, 同样是战事不断, 先后发生了章子伐燕、乐毅伐齐和田单复齐等多次大规模战争[40]。为躲避战乱, 不少燕、齐等地的居民流徙到朝鲜半岛, 同样将他们的丧葬习俗和铁器带到了他们的落脚之地。这一时期的居民流徙已经不仅仅是人群的移动, 而是直接导致了中国大陆铁器文化和丧葬文化向朝鲜半岛的大规模扩散, 形成了中韩交流的第一次浪潮。 中韩交流的第二次浪潮, 发生在公元前3世纪末2世纪初, 主要是伴随着秦末汉初的社会动荡而出现的。早在秦朝之时, 曾有“秦之亡人”为躲避秦之暴政而逃亡到朝鲜半岛东南部, 并定居于马韩以东的辰韩地区。秦末汉初之时, 燕、赵、齐等地曾有数以万计的居民为避乱而迁徙到朝鲜半岛;半岛西北部以王险为都的卫满朝鲜, 就是由亡命到此的卫满率流徙至此的燕地和齐地居民等建立的[41]。正是在这样的社会背景之下, 伴随着燕、齐、赵等地居民的大量流徙, 燕、齐等地的铁器文化和丧葬文化继续向朝鲜半岛扩散, 形成了中韩交流的第二次浪潮。完州郡葛洞、长水郡南阳里、密阳市校洞以及罗州龟基村德谷遗址等地的舶载铁器, 就是在这种背景下传入的。值得注意的是, 这一时期流入半岛的不仅仅有中国大陆的铁器, 还有钢铁技术。也正是从这一时期开始, 朝鲜半岛开始了铁器的制作和生产。后来的辰韩铁器工业发达, “国出铁, 穢、倭、马韩并从市之。凡诸贸易, 皆以铁为货”[42], 与这一时期中国大陆居民带来了钢铁技术不无关系。 中韩交流的第三次浪潮, 发生在公元前2世纪末叶, 是伴随着汉王朝对朝鲜半岛北部的经略而形成的。汉武帝元朔元年 (公元前128年) , 在半岛北部的穢貊之地设沧海郡 (元朔三年罢) [43]。汉武帝元封三年 (公元前108年) , 在半岛北部设置乐浪、临屯、玄菟、真蕃四郡[44]。此后, 半岛北部直接进入汉王朝的政治统治之下, 半岛南部同汉王朝的交流也进入到一个新的阶段。对此, 文献记载和考古发现都多有记载和反映, 且已有专门讨论[45], 此不赘述。 五 中韩交流的两条路线 公元前一千纪后半中韩交流的路线, 根据考古发现并结合文献记载看, 主要有两条, 即“辽东—朝鲜半岛”陆路和“环黄海之路”水路 (图一〇) 。 图一〇 中韩交流路线示意图 “辽东—朝鲜半岛”陆路, 是指辽东地区和朝鲜半岛北部之间的陆上交流路线。辽东地区和朝鲜半岛西北部隔鸭绿江相连, 两地之间自古以来就存在着密切的文化联系, 如公元前一千纪前半以辽宁地区为中心分布的A型“东北系铜剑” (即所谓“辽宁式铜剑”、“琵琶形铜剑”、“曲刃青铜短剑”) , 在朝鲜半岛曾发现于平安南道石岩里、江原道春川郡等地[46], 显示出两地之间交流的存在。朝鲜半岛发现的战国晚期的明刀钱, 集中分布在半岛西北部的大同江流域和鸭绿江左岸地区[47];已知今朝鲜境内发现的战国晚期的燕系铁器, 集中分布在其北部的咸镜北道、慈江道和平安北道等地。它们显然是通过“辽东—朝鲜半岛”陆路传入的。汉武帝元封二年 (公元前109年) , 汉使涉何前往卫满朝鲜谯谕朝鲜王右渠, 往返都是经由辽东陆路;元封二年秋, 汉武帝发兵两路击朝鲜讨伐右渠, 其中一路左将军荀彘率军走的也是辽东陆路[48]。汉代日本遣汉使往返于中国大陆与日本之间的交通路线之一, 就是经由辽东郡武次县至乐浪郡的陆路[49]。很显然, “辽东—朝鲜半岛”陆路无疑是连接中国大陆与朝鲜半岛的一条重要通道。 “环黄海之路”水路, 是指沿黄海近海北上、东进、南下的倒“U”字形海上交通路线。这条水路主要由苏鲁段、庙岛列岛段、渤海支线、辽东段、朝鲜半岛段以及对马群岛段等构成。“苏鲁段”, 即江苏和山东地区黄海近海的南北海上交通线, 其实很早就已经开通, 春秋末年吴王夫差曾经由此海路攻打齐国[50]。“庙岛列岛段”, 作为连接山东半岛和辽东半岛的水上交通线, 早在史前时期就已存在, 辽东半岛和山东半岛之间就以庙岛列岛为通道出现了文化的交流和人群的移动[51];战国时期, 山东半岛的居民曾沿庙岛列岛渡海北徙到辽东半岛[52];元封二年 (公元前109年) 秋, 汉武帝发水、陆两路大军征朝鲜讨伐右渠夹击王险城, 其水路齐军“从齐浮渤海”走的就是这条水路[53]。“渤海支线”, 即环渤海近海 (或跨海) 的海上交通线路。渤海是中国内海, 环渤海地区自古以来就有着密切的人员交往和文化联系, 各地之间的交通联系, 无疑是既有陆上通道, 更有海上通道。“辽东段”作为辽东地区黄海近海的海上交通线, 是连接和沟通辽东黄海沿岸地区的重要通道, 也是不言而喻的。“朝鲜半岛段”, 即朝鲜半岛西部和南部的黄海近海交通线, 古代一直是一条沟通半岛西部之南北和南部之东西的海上交通线, 汉魏之际从地处朝鲜半岛西北部的带方郡前往日本列岛的倭地诸国, 主要交通线路就是这条半岛西部和南部黄海近海的海上线路[54]。很显然, “环黄海之路”海上线路无疑是连接中国大陆与朝鲜半岛乃至日本列岛的另一条重要通道。吴越铸剑工匠渡韩走的是这条线路;秦末汉初燕赵齐地居民流徙朝鲜半岛, 燕地和齐地的铁器文化和瓮棺葬丧葬方式等东传朝鲜半岛, 这条线路也是重要的海上通道。至于从山东半岛横穿黄海到达朝鲜半岛西南部的黄海航线, 是迟至5世纪“南朝刘宋开始的”[55]。 就整个朝鲜半岛与中国大陆的交流而言, 毫无疑问是陆上通道和海上通道并存、并举。但是, 仅就半岛南部的韩国来说, “环黄海之路”海上通道可能作用更大, 更为重要。 值得注意的是, 迄今韩国境内有关公元前一千纪后半中韩交流的考古发现, 就其空间分布看, 完州郡上林里位于中西部的沿海地区;舶载铁器主要集中在北起忠清南道唐津郡素素里、南至全罗北道长水郡南阳里的中西部地区;前期瓮棺葬在西南部地区分布尤为密集。韩国西部地区, 恰是史载马韩的范围[56]。或可认为, 三韩之中, 马韩最早同中国大陆发生了交往和联系, 是当时中韩交流的前沿地带和最活跃地区, 尤其是今完州一带, 更是当时中韩交流的重镇, 完州上林里铜剑、葛洞墓地和新丰遗址的舶载铁器等, 即可为证。这显然与马韩西临黄海的地理区位特点有关, 同时也为“环黄海之路”是当时中韩交流的主要通道提供了考古学佐证。当然, 公元前2世纪末叶以后, 地处半岛东南部的辰韩和弁韩地区与汉王朝的交流也逐渐兴盛起来[57]。 注释: [1][韩]全榮来:《关于完州上林里出土的中国式铜剑--春秋末战国初中国青铜器文化传入南韩问题》 (韩文) , 《全北遗迹调查报告》第6集, 全州市立博物馆, 1976年, 第3页。 [2][3][韩]全榮來著、[日]後藤直译《完州上林里出土中国式銅剣に関して》, 《古文化談叢》第9集, 九州古文化研究会, 1982年, 第69页。 [4]王青:《山东发现的几把东北系青铜短剑及相关问题》, 《考古》2007年第8期。 [5]白云翔:《从韩国上林里铜剑和日本平原村铜镜论中国古代青铜工匠的两次东渡》, 《文物》2015年第8期。 [6]李伯谦:《中原地区东周铜剑渊源试探》, 《文物》1982年第1期。 [7]毛波:《吴越系铜剑研究》, 《考古学报》2016年第4期。 [8][朝]黄基德:《最近あらたに知られた琵琶形銅剣関係の遺物》, 《考古学资料集》第4集, 平壤, 1974年。转引自[2]。 [9][韩]李健茂、徐声勋:《咸平草浦里遗迹》 (韩文) , 国立光州博物馆, 1988年, 第33-53页。 [10][日]柳田康雄:《甘木市史·上卷·原始》, 1982年。转引自柳田康雄:《鉛同位体比法による青銅器研究への期待》, 《考古学雑誌》第75卷第4号, 1990年。 [11][日]馬淵久夫、平尾良光:《福岡県出土青銅器の鉛同位体比》, 《考古学雑誌》第75卷第4号, 1990年。 [12][韩]李榮勳:《韓半島南部の中国系青銅器》, 《日韓交涉の考古学·弥生時代編》, (日本) 六興出版, 1991年, 第139頁。 [13]a.[韩]金元龍著、西谷正译《韓國考古学概說》 (增補改訂) , (日本) 六興出版, 1984年, 第83頁;b.[韩]李健茂:《韓國無文土器の器種と編年》, 《日韓交涉の考古学·弥生時代編》, (日本) 六興出版, 1991年, 第30頁。 [14]同[13]a, 第102頁。 [15]靳枫毅:《论中国东北地区含曲刃青铜短剑的文化遗存 (下) 》, 《考古学报》1983年第1期。 [16][日]甲元真之:《東北ァジァ出土の石製鋳型》, 《東北ァジァ先史学·考古学論究》, (日本) 慶友社, 2009年, 第179頁。 [17]高强主编《最新有色金属金相图谱大全》第887页, 中国冶金工业出版社, 2005年。 [18]《史记》卷四一《越王句践世家》, 中华书局, 1959年, 第1751页。 [19]白云翔:《先秦两汉铁器的考古学研究》, 科学出版社, 2005年。 [20][韩]李南珪:《韓国初期鉄器文化の形成と発展過程─地域性を中心として》, 《東アジアの古代鉄文化─その起源と伝播》, (日本) たたら研究会, 1993年, 第66-93頁。 [21]白云翔:《燕地铁器文化的起源与演进及其扩展》, 《无限悠悠远古情-佟柱臣先生纪念文集》, 科学出版社, 2014年, 第608页。 [22][韩]金想民:《韩半岛南部地区铁器文化的传入和发展过程-以燕、汉铁器的传入年代为中心》, 《2013东亚古代铁器文化研究学术论坛文集》 (韩文) , 韩国国立文化财研究所, 2013年, 第136页。 [23][韩]湖南文化财研究院:《完州葛洞遗迹》 (韩文) , 湖南文化财研究院, 2005年。 [24][韩]全北大学校博物馆:《南阳里发掘调查报告书》 (韩文) , 全北大学校博物馆, 2000年。 [25]关于完州郡葛洞第2、3、4号墓的年代, 发掘者将其分期为第三期, 绝对年代定为公元前1世纪。有日本学者根据出土的铜镞和陶器等, 将3号墓断代为公元前3世纪;韩国学者金想民则认为, 完全可以将3号墓出土铁器的年代“推前至公元前3世纪前半叶”。笔者认为, 根据2号墓和3号墓出土的铸造铁镰刀与燕地铁器的比较观察, 其年代应为公元前3世纪末叶至公元前2世纪前半。 [26][韩]密阳大学校博物馆:《密阳校洞遗迹》 (韩文) , 密阳大学校博物馆, 2004年。 [27][韩]全南文化财研究院:《罗州龟基村·德谷遗迹》 (韩文) , 全南文化财研究院, 2016年, 第150-153页。 [28]张克思:《山东章丘东平陵城汉代制铁作坊遗址》, 《2012中国重要考古发现》, 文物出版社, 2013年, 第98-101页。 [29]a.[韩]金想民:《韓半島西南部地域における鉄器文化の流入と展开様相》, 《2012東亞古代铁器文化研究学术論坛文集》 (韩文) , 韓國國立文化财研究所, 2012年, 第334頁;b.[韩]禹炳哲:《韩半岛东南部地区铁器文化的性质与扩散状况》 (韩文) , 《2012東亞古代铁器文化研究学术論坛文集》, 韓國國立文化财研究所, 2012年, 第360頁。 [30]《后汉书》卷八五《东夷列传》:“汉初大乱, 燕、齐、赵人往避地者数万口, 而燕人卫满击破准而自王朝鲜, 传国至孙右渠。”中华书局, 1965年, 第2817页。 [31]《后汉书》卷八五《东夷列传》:“辰韩, 耆老自言秦之亡人, 避苦役, 适韩国, 马韩割东界地与之。……相呼为徒, 有似秦语, 故或名之为秦韩。”第2819页。 [32]白云翔:《战国秦汉时期瓮棺葬研究》, 《考古学报》2001年第3期。 [33]白云翔:《关于环渤海地区战国秦汉时期瓮棺葬的若干问题》, 《东北亚的瓮棺墓·5·中国的瓮棺墓》 (中、日、韩文) , 韩国国立罗州文化财研究所, 2010年, 第236页。 [34][韩]李承泰:《朝鲜半岛横置瓮棺葬的起源》, 《瓮棺葬与古代东亚文化交流国际学术研讨会 (黄骅) 论文摘要集》, 2017年, 第27页。 [35][韩]林永珍:《韩国瓮棺葬的起源初探》, 《瓮棺葬与古代东亚文化交流国际学术研讨会 (黄骅) 论文摘要集》, 2017年, 第16页。 [36]同[13]a, 第123頁。 [37]韩国国立罗州文化财研究所:《东北亚的瓮棺墓》第1-4卷 (韩文) , 韩国国立罗州文化财研究所, 2010年。按:本文关于朝鲜半岛瓮棺葬的资料及图片, 除注明者外, 均据该书, 不再一一作注。 [38][韩]李亨求:《渤海沿岸古代文化与韩国古代文化之关系》, 《环渤海考古国际学术讨论会文集》, 知识出版社, 1996年, 第68-72页。 [39]《史记》卷五〇《匈奴列传》:“燕有贤将秦开, 为质于胡, 胡甚信之。归而袭破走东胡, 东胡却千余里。与荆轲刺秦王秦舞阳者, 开之孙也。燕亦筑长城, 自造阳至襄平, 置上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东郡以拒胡。”第2185-2186页。 [40]据史书载:公元前332年前后, 齐国曾趁燕国丧乱之际夺取燕国十余城;公元前314年, 齐宣王趁燕国内乱之机派兵伐燕;公元前284年, 燕将乐毅帅联军伐齐, 几乎占领齐国全境;公元前279年, 齐将田单开始了驱燕复齐之战。参见《战国策·燕策一》《史记·乐毅列传》《史记·田单列传》等。 [41]《史记》卷一一四《朝鲜列传》:“朝鲜王满者故燕人也。”汉惠帝元年 (公元前194年) 前后, “燕王卢绾反, 入匈奴;满亡命, 聚党千余人, 魋结蛮夷服而东走出塞, 渡浿水, 居秦故空地上下障, 稍役属真番、朝鲜蛮夷及故燕、齐亡命者王之, 都王险。” (第2985页) 。《后汉书·东夷列传》:“汉初大乱, 燕、齐、赵人往避地者数万口, 而燕人卫满击破淮而自王朝鲜, 传国至孙右渠。” [42]《后汉书》卷八五《东夷列传》, 第2819页。 [43]《汉书》卷六《武帝纪》:元朔元年 (前128年) , “东夷薉君南闾等口二十八万人降, 为沧海郡。”元朔“三年春, 罢沧海郡。”服虔注曰:“秽貊在辰韩之北, 高句丽沃沮之南, 东穷于大海。”中华书局, 1962年, 第169-171页。 [44]《汉书》卷六《武帝纪》:元封三年 (前108年) , “夏, 朝鲜斩其王右渠降, 以其地为乐浪、临屯、玄菟、真蕃郡。”第194页。 [45]a.白云翔:《汉代中国与朝鲜半岛关系的考古学考察》, 《北方文物》2001年第3期;b.白云翔:《三韩时代文化遗存中的汉朝文物及其认识》, (韩国) 《东亚文化》第8号, 东亚细亚文化财研究院, 2010年, 第92页。 [46]林沄:《中国东北系铜剑初论》, 《考古学报》1980年第2期。 [47]靳枫毅:《论中国东北地区含曲刃青铜短剑的文化遗存 (上) 》, 《考古学报》1982年第4期424页, 附图三。 [48]《史记》卷一一五《朝鲜列传》:“元封二年, 汉使涉何谯谕右渠, 终不肯奉诏。何去至界上, 临浿水使御刺杀送何者朝鲜脾王长, 即渡, 驰如塞……其秋, 遣楼船将军杨仆从齐浮渤海;兵五万人, 左将军荀彘出辽东:讨右渠。右渠发兵距险。左将军卒正多率辽东并先纵。”第2986-2987页。 [49][日]高倉洋彰:《遣漢使節の道》, 《九州と東アジアの考古学》, 九州大学考古学研究室, 2008年。 [50]《史记》卷三一《吴太伯世家》:吴王夫差十二年“从海上攻齐。齐人败吴, 吴王乃引兵归。”第1473页。 [51]a.郭大顺、马沙:《以辽河流域为中心的新石器文化》, 《考古学报》1985年第4期;b.[日]冈村秀典:《辽东半岛与山东半岛史前文化的交流》, 《环渤海考古国际学术讨论会文集》, 知识出版社, 1996年, 第111页。 [52]白云翔:《汉代积贝墓研究》, 《刘敦愿先生纪念文集》, 山东大学出版社, 1998年, 第417页。 [53]《史记》卷一一五《朝鲜列传》:元封二年 (前109年) , “其秋, 遣楼船将军杨仆从齐浮渤海;兵五万人, 左将军荀彘出辽东:讨右渠……左将军破浿水上军, 乃前, 至城下, 围其西北。楼船亦往会, 居城南。”第2986-2988页。 [54]《三国志》卷三〇《魏书·乌丸鲜卑东夷传》“倭人”条载:“从 (带方) 郡至倭, 循海岸水行, 历韩国, 乍南乍东, 到其北岸狗邪韩国, 七千余里, 始渡一海, 千余里至对马国。”中华书局, 1959年, 第854页。 [55]牟元珪:《古代山东在中韩关系史上的地位》, 《第三届韩国传统文化国际学术讨论会论文集》, 山东大学出版社, 1999年, 第296页。 [56]《后汉书》卷八五《东夷列传》:“韩有三种:一曰马韩, 二曰辰韩, 三曰弁辰。马韩在西……辰韩在东……弁辰在辰韩之南。”第2818页。又见《三国志》卷三〇《魏书·乌丸鲜卑东夷传》, 第849-853页。 [57]白云翔:《三韩时代文化遗存中的汉朝文物及其认识》, (韩国) 《东亚文化》第8号, 东亚细亚文化财研究院, 2010年, 第92页。 (部分图表略,详见原文) (责任编辑:admin) |