|

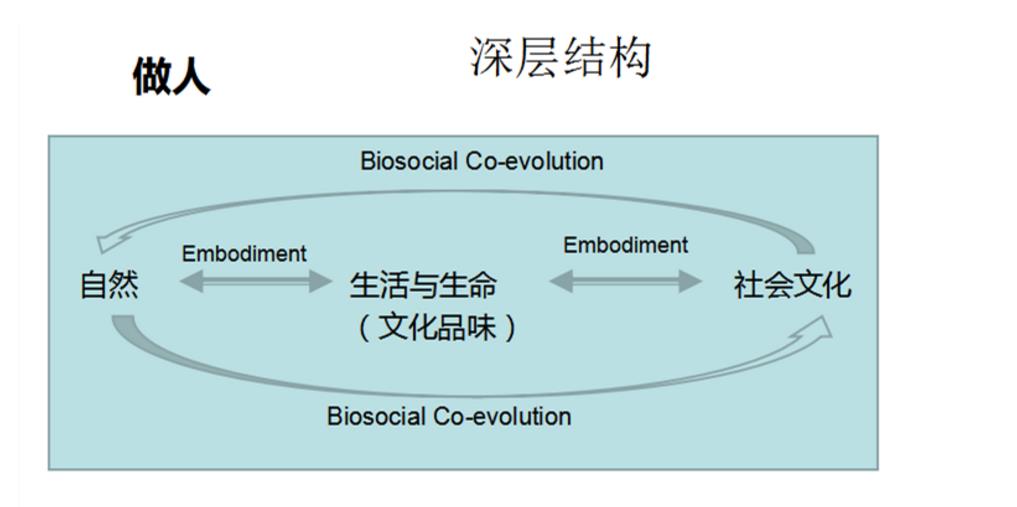

基本问题Ⅳ:在田野中遭遇马克思 到八十年代,实践理论从探讨社会文化体系转向理解体系中人的生活和生命,那里充满契机和想象,让每个人成为独特的自己(Bourdieu 1981, 1988; Sahlins 1985)。现代人类学把实践视为社会体系的逻辑结果,止步于研究人和社会的类型(如Geertz 1973),后现代放弃体系、认为世界由彼此无关的碎片构成,陷在个体的独特鲜活与情境的不可复制中(如Abu-Lughod1993; Limon 1994)。实践理论既不把生命的不可化约之物融入体系,也不因不可化约之物而只见树木不见森林,从而理解独特的个体性和统一的人类性,接纳不确定性和不可言说性构成世界的本质之一。实践理论因此带来新的研究对象:不可化约之物及其与体系之间的纠缠演变。[15]实践理论是一个公式:实践 = 结构 + 不可化约之物。不同理论家对结构和不可化约之物有不同理解,尤其界定“+”的方式差异很大。实践是一句话、一个梦、一份记忆、一种感觉和做事方式,是社会结构和不可化约之物相互纠缠的结果。不可化约之物即人身上或现象中不由社会体系决定的内容,如情境的偶然性和身体经验的不可言说。情境不是制度、结构和历史的必然(Comaroffand Comaroff 1991),身体经验也未完全被社会规则涵盖(Csordas1990,1993)。 实践理论给人类学带来了新的世界观。之前,社会被视为有特定结构功能和意义的客体,即格尔兹说的“文化作为背景”(格尔兹 1973),实践理论强调世界的结构功能与人的经验一体两面:你就是你所由来的整个世界,你的气质和你的世界相互映照(即contextin action,参见Asdal 2012; Goodwin and Duranti 1993)。而且,背景和现象不可相互化约,各自包含对象没有的内容,从而彼此推动对方。因此,世界不再必然是真和伪,而在真和伪之间、想象和现实之间、观念和物质之间。 新的世界观要求新的方法论,因为我们所用的每一个概念,不仅指向事物/观念/过程,也指向我们的思考方式,既是物的表征,也是思考方式,思考和物一体。正如布迪厄所说,“社会学家肩负着一种特殊的任务,他本人正是他所要探讨的对象——即社会世界——的产物。因此,他针对这个对象提出的问题,概念,完全可能是这个对象的产物。... 半吊子学术气的科学,它的问题、概念、知识工具,都从社会世界里搬进来。它时常把作为前科学阶段的产物的事实、见解或制度忠实地记录下来,仅仅看做各种资料,一种经验上被给予的事物,它独立于任何求知的行为科学。一句话,它在对自己茫然无知的情况下,记录着自身”(1992:334-335,尤其参见Bourdieu 1984)[16] 新的研究对象和方法论也要求重新确定研究对象的基本单位。前三个基本问题的研究对象的单位是人群/文化/社会,文化相对论或多或少都在其中扮演一定角色。但对实践理论,人群不再是关注点,相反,事件流和现象过程牵出相关的各种人群,在其中,一方面,人创造、想象,有欲望、感觉、情感、和动机,另一方面,社会有结构、机制。机制需要人承载,而无人活在真空中。 带着这样的视野来看中国西南,我每次田野都遭遇了马克思。在我调查过的景颇、德昂村寨,一个寨子四五百人,几万亩山,分山到户。政府补贴树苗,还提供技术人员,希望人们慢慢经营。但人们觉得“要种20年才能把我的一千亩地种完,人生不能这样过。” 凭自己的能力,他们种上百八十亩地,把剩下几百亩租给汉族老板,七十年,一下得到四五十万租金。每家都有了一套音响,有车子,有余钱。但是,下一代不再能靠剩下的那点地生活,山里也没有别的资源可以补贴生活,都被汉族老板围起来了。年轻人就进城打工,没有技能、知识、语言能力,只是底端劳力。虽然打工辛苦,但要比在山里赚更多钱。汉族老板租了地,需要大量劳动力,本地人不愿意做,就招缅甸劳工。男孩去中国打工没什么用,赚不到多少钱,当地流传一句话:“打工打工,打了个空。” 但女孩来打工就有可能留下,叫“打工打工,打了个老公”。女孩不愿再嫁本族人。她们进城打工,嫁给汉族人、或远嫁到东北、山东、福建。当地男孩怎么办?找缅甸老婆。而且,缅甸景颇多数是基督教,中国有一半左右信仰传统鬼神,婚姻由此带来宗教之间的复杂关系。更进一步,缅甸景颇女性多数只有克钦邦身份证,而中国只认缅政府的证件。她们没法顺利办理在中国的结婚证及居住证,引发一系列影响自己和子女生活与身份的问题。 慢慢地,人和山林之间的关系也变了。汉族老板带来新技术、组织大量人力物力,开发了景颇祖先几千年都没法使用的资源。于是,山林原本需要尊敬,土地是大地母亲,现在变成一个资源库,可从中攫取资源和利润。开发改变了山地景观。以前,森林一眼望不到头,植物层层叠叠,布满空间,透着神秘,为鬼神信仰留下想象空间。现在,雨林全变成了整齐的经济林,一眼望到头,加上大量使用除草剂,森林一下子疏阔起来,鬼神无所遁形。即便在家里,以前的房屋是竹子或木头的,人住一部分空间、鬼神住一部分。有了钱,人们住汉式的房子,鬼神没了安身之处。鬼神和人的关系慢慢消失,宗教信仰衰落。于是,马克思说的经济基础决定上层建筑出现了。[17]把马克思的观点再往前推一步,就是当代人类学说的,人和所在的世界缠绕交织,不可分割。 这样的现实让人感觉沉重,面对它,需要布迪厄说的气质:“要成为一名出色的社会学家,很有必要融汇一些代表着青春的性情倾向,如拥有一定的力量和勇气,去毅然决裂,去起而反抗,面对社会不公平保留一份无邪的天真。此外,在纳入一些更多体现老成的性情倾向,如现实主义的立场,有能力直面社会世界的冷峻艰辛,令人沮丧的现实”(1992:238-239)。这种气质要求,促使实践理论在矛盾当中寻求一种整体平衡。 四个基本问题之间的关系 四个基本问题是对人的整体性的不同理解方式,彼此之间有一定学术亲缘性:第二个问题立足博厄斯的语言和文化的无意识基础,第三个问题以第二个问题为对立面,第四个问题试图容纳第三个,并以第二个为靶子。四个代表人物之间也有一定的恩怨和传承关系。博厄斯在列维-斯特劳斯怀中去世,格尔兹和布迪厄的写作都以列维-斯特劳斯为批判对象。我对这四个基本问题和代表人物的选择也带着我的情感和认知偏好:博厄斯的视野最符合我眼中人的形象,列维-斯特劳斯最能实现科学与人文之间的人类学,格尔兹富于想象却逻辑混乱,布迪厄让人又爱又恨。 松散地看,我把四个问题整合到关于人和社会的两个基本模型中。第一个模型关乎社会的运转,联系了第二、第三、第四个问题。  这个模型讨论我们创造社会、社会塑造我们的过程,包含三个创造机制(诠释想象,情境的偶然性,和身体经验的不可言说)和五个塑造机制。五个机制包括:第一,社会学家涂尔干的集体表象理论。人一出生,就无知无觉被社会塑造成它想要的样子;第二,用于人类学,集体表象理论成为拉德克里夫-布朗的结构理论。它以可操作的方式告诉你,个体如何被固定在社会的某个位置,有相应的责任和义务。第三步,引入马克思,政治经济学派告诉你,人在社会中的定位,伴随着相应的资源分配和视野。位置成就了你、也限制了你;现实生活中,我们说“贫穷限制了我的想象力”。第四,马克思讨论宏观过程,福柯把它转换为微观机制:社会制度、意识形态、价值观都一点点变成你的感觉、心情、和愿望。你所有“发自内心的想法”,都是社会给的。你可以怀疑:“我”存在吗?福柯让人绝望。第五,从福柯回到马克思。马克思说,思想就是政治,可以改变社会。改变从何来?我们诠释、设计新方案、改变现实。这回到了创造机制。创造和塑造两个过程合起来,就是社会进程决定我们,我们也建构和改变社会,这就是实践理论,导向人性与社会的交织。 第二个模型关乎人之为人的过程,在第一个模型的基础上加入了第一个基本问题,把人放回自然界,结合人的生物过程和社会过程,探讨人和世界万物的联系。社会和自然协同变化,让我们变成了现在这样子。当代人类学的身体研究围绕embodiment概念讨论社会与生物协同的微观过程,让个体成为个体;协同进化是宏观过程,让我们成为人类。合起来,这个模型是人类学理论的最终目的——理解人的整体性和个体性。 两张图合一起,人类性(整体性)和个体性(多样性)相互映照。当代人类学由此放弃单一决定论,从而理解人、社会、自然之间的复杂关系。 当然,四个问题之间也可以没有必然联系,各是人类整体性的不同形式。上述两个模型在逻辑上很松散。人类学是否存在一个统领一切的核心,一百多年来一直是一个重大争议点。我导师F. K. Lehman倡导,不能用一个统一的原则理解人类的一切,因为矛盾和不确定是世界的真实。如果真实被化约为前后一致的逻辑,那不过是削减了整体的结果(Lehman 2004)。博厄斯也拒绝决定论式的逻辑:个体性不能通过规律来理解(1940:257)。更广泛地,人类学面对多样性,而多样性未必彼此相关。理解人类,需要不同气质的头脑和行为方式的人的共同努力,才能看到人的完整存在。不能在人类学中寻求统一的做法,需要矛盾、斗争、混乱和沉寂。不然,只见人类的偏执和片段,把人类学做死。 结论:人类学与二十一世纪的学科群 人类在二十一世纪的发展给人类学带来新的挑战。随着技术变化,人和世界也随之巨变,人类学是否有可能遭遇第五、甚至第六个基本问题。从研究对象上看,信息技术提供人类活动的新空间(虚拟+现实),AI技术有可能从物质中创造意识,生物体和机器的结合带来生命存在的新方式,这些是否带来人类存在的新的整体性?或者,科学与非科学的碰撞交流能否带来人类存在的新的整体性?当然,目前这些方面的探讨既缺乏明确的理论宣言,更没有精致的民族志研究。从方法论的角度看在二十一世纪单一学科都不再那么重要,我们已形成三个有关人的学科群。第一,认知科学,从研究人认知到的世界转向认知本身,包括六个学科:计算机科学、心理学、神经科学、哲学、语言学、和人类学。第二,STS(science technology & society),关注在科学理性、技术至上的时代,人被塑造成了什么样子;如果把科学和科学之外的思维方式放一起,人是什么?STS试图整合人类所有知识领域,创造科学与非科学的对话,比如物理学和佛学,神经科学和中医、萨满治疗、瑜伽。中国没多少人做这方面研究,传统上,我们只做科学技术史。第三,与自然生态相关,汇集物理、化学、生物学、生态学、人类学、社会学、政治学等学科。比如气候变迁,既是生态学、气候学、环境学的问题,也是社会学、政治学视野下资源分配不公的问题,还是伦理学问题—— 是否要无限求增长,无节制地获取、转换资源?这是人文学科。 人类学在这个研究群落中扮演什么角色?我们衔接各学科知识。四个基本问题的提出者,各自以自己的方式阐释了这种定位(博厄斯 1940:244)。列维斯特劳斯宣称,“不管人类学自名为社会的,还是文化的,它永远希望认识完整意义上的人 ... 人类学仿佛双足在自然科学,背靠人文学科,眼睛却盯着社会科学”(1957:329-332)。格尔兹也认为“我们的力量恰恰在于我们的混乱。人类学是一门冲突不断的学科,总是寻找避免冲突的办法而求之不得”(2000:89)。布迪厄一生经历过哲学、人类学、和社会学,对学科中心主义充满警醒:“有时候,对自己置身其中的世界做了一番社会学考察,不过是兜了一圈,用一种十分微妙的迂回方式,极其扭曲地满足了自己受抑制的冲动。比如说,一位神学家,改行当了社会学家,着手研究神学家,也许经历某种回归,又开始以神学家的口气说话,或者更糟糕的,拿社会学当武器,为他以前的神学观点找理由,做辩解。这种现象同样适用于哲学家出身的社会学家,她会以同样的方式重蹈覆辙,在哲学社会学里,用跟其他方法来继续发动哲学争论。”(2015:353) 因此,四个基本问题视野下的中国西南民族志研究,也必然充满混乱。但混乱与秩序并存,就是当代中国发展的力量源头之一。(限于篇幅,参考文献略) 致谢:本文写作受国家社会科学基金项目(16BSH114)的资助。初稿曾在云南大学和重庆大学人类学研究所宣读过,感谢上述科研单位各位老师的批评和建议。感谢范可老师的指点。 (责任编辑:admin) |