|

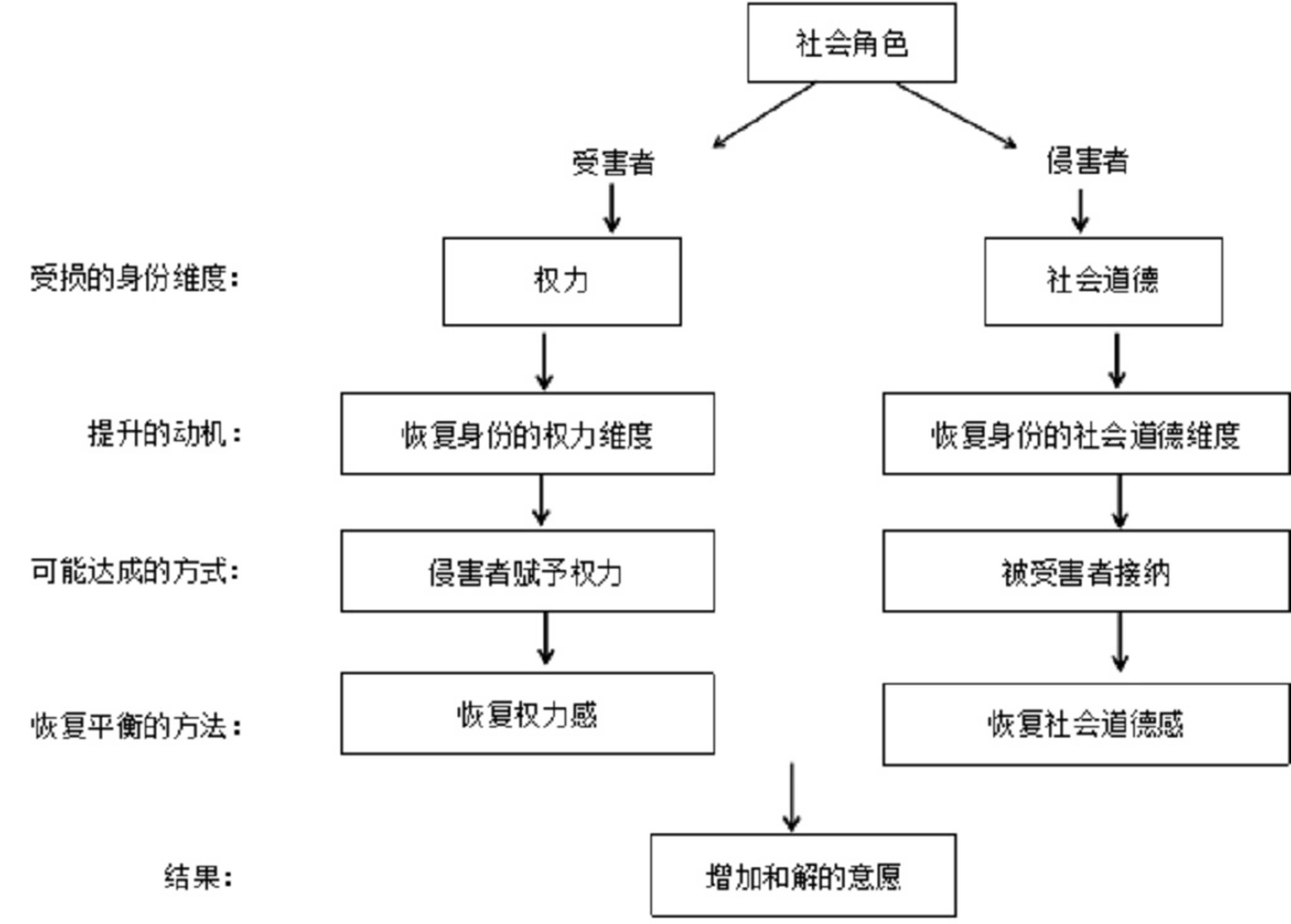

三、族际和解的策略 族际和解能够在很大程度上改善族群间关系, 因此, 探讨如何通过进行有效的干预来促使两个或多个族群达成和解具有重要的现实意义。基于群际接触理论、群际情绪理论、社会认同理论和层次需求理论, 研究者提出了促进族际和解的以下几点策略。 (一) 结构改变 冲突双方在谈判后签订有效的停战条约或政治和平协定, 是恢复受到损害的族际关系的必要先决条件。只有当条约签订宣告了和解进程的正式启动后, 才能进一步通过创造族群间的安全和信任, 来促使长远的族群和解成为可能。例如, 法国和德国这两个昔日的宿敌, 在二战后都面临着在战争中受到重创所导致的经济实力衰落、国际地位下降等现实, 反观美国和苏联在二战后却是日益强盛, 主导着国际话语权。因此, 经过法、德等6国政治家多次努力的会谈后, 在巴黎签订了《欧洲煤钢共同体条约》以期促进西欧的团结发展, 这不仅为以后欧洲的联合奠定了基础, 还标志着就此揭开了法、德和解的序幕。 族群间或族群内部指向学校课程、司法系统等社会制度的改革也至关重要。共同构建的司法系统可以维护受害者的合法权益, 落实对侵害者的问责, 重新树立受害者的人权意识并恢复其政治、经济地位。这些措施可以在某种程度上抚慰受害者所遭受的伤害和痛苦。此外, 极端主义历史课程可能助长族群间仇恨并使冲突局势中的暴力行为合理化。因此, 在族群达成和解后, 冲突各方通过研讨会或谈判等沟通方式, 共同对学校历史课程进行修订是十分必要且需要迫切开展的一项工作。麦德龙的研究表明, 2012年通过在冲突后对历史课程进行修订的方式, 促进了在泰国的缅甸移民与难民之间的族际和解。他在研究中指出, 当族群成员意识到历史是多样化的, 且了解到关于之前历史事件是由于立场不同所导致的各种相互矛盾的描述后, 会促使他们对其他族群在冲突中所遭受的苦难表达出更多的同情。这个研究还提出了通过修订历史课程来促进族际和解的六个步骤:第一, 听取其他族群的历史叙述, 即通过研讨会为参与者提供了一个了解彼此冲突历史的机会;第二, 认识到历史的多重视角的存在;第三, 在接受了历史的多重观点后, 通过角色扮演来暂时体会过往冲突中其他族群成员的感受;第四, 身份界定与分类的复杂化;第五, 暴露族群内心的斗争, 即讨论族群内部的紧张关系是促进族际和解的强大动力;第六, 形成跨族群关系, 也就是说, 在突破所有障碍因素后有可能会出现跨族群友谊。17 (二) 群际信任 在过去的几十年中, 世界上许多族群为过去和现在的不公正行为进行了道歉。其中影响最大的是联邦德国总理勃兰特在华沙犹太隔离区起义纪念碑前敬献花圈时, 突然自发下跪并为在纳粹德国侵略期间被杀害的死难者默哀, 该举动让德国获得了全世界的原谅。事实证明, 承认历史罪责并不会损伤族群和国家名誉, 相反能赢得更多的尊重和理解。但是, 也有研究者指出道歉在促进宽恕方面相对无效, 只有在对外族群具有基本信任的前提下, 侵害者的积极示好行为才能对和解产生影响。高权力侵害者的道歉, 在增加低权力受害者的宽恕方面应该相对无效。18当处于劣势的受害者族群的地位或权力与侵害者族群相等甚至相差更大时, 侵害者族群所提供的道歉会被视为操纵性的和不真诚的。19也就是说, 受害者认为侵害者族群不是对其罪行感到愧疚, 而是由于族群内部及外界公众压力的缘故才道歉, 甚至是为了强化其现有地位和逃避处罚的一种保护名誉的策略性尝试。在这种情况下, 被视作缺乏诚意的道歉行为, 使受害者群体不太可能做出宽恕的回应。因此, 在侵害者为过去的不法行为道歉并寻求受害者原谅时, 他们创造了一种“债务”, 只有在受害者选择原谅了他们的时候, 这种债务才会取消。当这个“道歉—宽恕”的循环周期顺利完成时, 两个族群之间才能顺利达成和解。塞哈伊奇等人的研究是让波斯尼亚穆斯林报告他们是否愿意原谅波斯尼亚塞族在波黑战争期间所犯下的罪行。结果发现外群体信任是通过群体接触来减少偏见和促进积极相互行为的一个关键中介。20当侵害者对受害者的痛苦表示同情、内疚, 并且在道歉后保持前后一致的态度和行为将会获得更高的信任和宽恕。21 (三) 情绪调节 哈尔佩林指出, 负面情绪使人们拒绝接受有关侵害者的正面信息, 反对谈判、妥协与和解, 诸如恐惧和集体焦虑等情绪可能会导致人们选择加强族群内的联系。22在消极情绪中, 主要是愤怒和仇恨增加侵略和伤害侵害者的意图。23这些情绪是基于对过去冲突事件的集体经验和共同解释 (即社会评价) , 因此, 任何试图放弃对于过去的愤怒等消极情绪的尝试, 都必须经历个人和群体层面上的情绪变化, 这个过程被称为情绪调节。也就是说, 将族际和解看作以群体间情感为目标的情绪调节过程。情绪调节可能增加或减少消极或积极情绪的强度和/或持续时间, 并涉及情绪过程各个组成部分的变化。24根据情绪调节的过程模型 (见图2) , 情绪调节可分为5个环节:情境选择 (situation selection) 、情境修改 (situation modification) 、注意调配 (attentional deployment) 、认知改变 (cognitive change) 和反应调节 (response modulation) 。25情绪可能在情绪生成过程中的某个关键点上被调节。情感的产生过程始于受到外部刺激后产生的一种情境, 或个体内部想象出的一种情境。因此, 通过采取行动来引起我们预期所期望产生的情境 (情境选择) 或通过投入努力来改变情境 (情境修改) 的这两种方式来调节情绪是有可能改变情绪所产生的影响, 而情境只有在个体注意的情况下才会产生情绪。因此, 一个相关的监控策略 (注意调配) 通过将注意力转移或离开情绪诱发事件来改变情绪轨迹。假设情境受到个体的注意并各自产生与情境相关的不同意义后, 会进一步引起个体对其进行评估。评估维度包括:愉快程度、预期努力程度、确定性、感知障碍、责任归因 (指向自我、他人或情境) 和相关程度。因此, 评估过程中相应的监控过程涉及通过改变一个人单个或多个维度的想法来改变一个人的情绪反应 (认知改变) 。最后, 当出现了情绪反应就会通过一些调节策略来调节他们自己。值得注意的是, 情绪调节过程模型并不表示情绪序列是一种单一情况。相反, 过程模型中的不同阶段代表一个不断重复的循环, 并根据个人的目标或内在、外部世界的变化进行动态调整。在以巴以冲突为背景的研究中, 对于情绪调节的方式多集中于认知改变阶段, 即对认知进行重新评估。群际情绪理论 (intergroup emotions theory) 也提出不同的认知评价结果会引发不同的情绪。比如, 对情绪调节的干预可以针对特定情况进行评估, 调节相关的情感来促使情感目标的改变, 最终改变特定的行为倾向 (比如支持族群间妥协) 。26也就是说, 通过改变族群间情境的认知评估来实现情绪变化, 并最终改变对外群体的态度和行为意向。 图2 基于群体的情绪调节过程模型  社会心理学一直在研究内疚、仇恨、移情等情感在冲突中的影响, 并通过对个体认知的社会心理干预来改变其对内、外族群的看法。有关情绪调节的研究表明, 认知重评可以有效地减少负面情绪体验。哈尔佩林等人在情绪调节能否改变冲突中的政治态度的研究中发现, 通过认知重评培训的被试调节了愤怒情绪, 改变了他们对可能升级政治冲突的政策的支持。27仇恨会推动群际冲突, 阻碍宽恕, 但通过增加对外族群道德可变性和外族群可塑性的认知可以减少群体间的对抗与仇恨。左文汀等研究者以以色列犹太人为被试的实验结果表明, 当被试持有增量理论时 (特质具有可塑性) , 可以减少对阿拉伯人行为的负面解释。反过来, 又促使人们更愿意为了追求和平而在政治上表现出妥协的意愿。28内疚虽然也属于负面情绪, 但已有研究表明, 对自己不法行为感到内疚和负罪的个体与那些没有此类反应的个体相比, 会表现出更加明显的寻求原谅和弥补的意向。29除了对仇恨、愤怒和内疚进行调节来改善族际关系外, 移情在减少族际冲突方面也具有积极作用。也就是说, 创建一个共同的受害者身份来减少道德防御, 从而在同一个身份框架内通过换位思考的方式来采纳他人观点、理解他人的处境, 促进更大的宽恕并使族际关系得到改善。30 在认知改变阶段, 除了通过认知重评的方式进行情绪调节外, 还可以将正念干预作为增加族际和解的一种有效干预方式。“正念”是一种源自佛教禅修, 从坐禅、冥想、参悟等发展而来的一种自我调节方法, 可以诱发积极情绪。31阿尔科比等人探讨了正念干预对减少负面情绪和看法的影响, 以及在巴以冲突的背景下对政治妥协的支持。结果表明, 将巴勒斯坦人作为目标群体, 对以色列的犹太人采取正念干预的方式减少了其感知到的威胁和对巴勒斯坦人的负面情绪, 并增加了其在政治上妥协的意愿, 继而促进族际和解。即, 正念减压法对于减少族际消极情绪和塑造政治观念是有效的。32有研究也表明, 群际情绪对群际态度的影响远超意识形态和社会经济条件等因素。33总之, 在冲突背景下改善族际关系, 情绪调节起着关键作用, 通过减少负面情绪、促进积极情绪调节可能是实现和解的关键心理机制。 (四) 满足双方情感需求:消除身份威胁 族际威胁是建立积极族际关系的重要障碍, 对于受害者和侵害者所分别产生的不同身份威胁, 引起了各自消除自身身份威胁的动机。受害者有动力恢复自己的权力意识, 实现这一目的的单方面措施是试图击败或报复侵害者, 双边方式是追究侵害者承认其对不公正现状的责任, 这便将控制感交还给决定是否取消侵害者道德“债务”的受害者。相反, 侵害者的动机是消除对他们道德形象的威胁, 减少这种威胁的单方面方式是否认他们的行动对他人造成的痛苦后果, 即通过贬低受害者并将其排除在道德领域之外来合理化他们的暴力行为。双边方式是寻求宽恕, 加强与受害者的社会接触及联系 (如形成友谊) 。这可以恢复侵害者的道德形象, 让他们感到自己是被社会所接受的群体。然而, 受害者和侵害者努力恢复其积极身份的行为, 也有可能会进一步激化矛盾与争论, 继续加剧冲突, 最终导致暴力事件的增加。但是, 基于情感需求模式:对于冲突双方而言, 受害者对权力的需求和侵害者期望被社会接受的需求, 可以通过“道歉—宽恕”周期这种互动的方式得到满足。也就是说, 在社会交换过程中, 侵害者族群赋予受害者族群权力, 而后者接受前者。作为替代手段, 受害者和侵害者都可以恢复他们的身份。道歉的循环就是这种互动过程的一个范例。道歉行为是对“债务”的承认, 即侵害者所欠受害者的债务, 只有受害者才能确定这种“债务”是否会得到赦免。 纳德勒基于需求模型提出如图3所示的群际和解过程。34实证研究结果支持其建立需求模型的两个假设: (1) 受害者和侵害者的身份分别遭受到不同的威胁, 因此有动力去恢复他们的权力或道德形象; (2) 接受外群体的授权可以消除对受害者和侵害者的身份威胁并增加他们的和解意愿。也就是说, 侵害者族群、受害者族群通过分别获得宽恕和权力感来缓解族群间的威胁感并进一步提高和解的意愿。根据需求模型, 受害者族群通常被认为是弱势群体, 是无能的, 这会对他们作为平等社会群体中一员的地位、荣誉产生威胁, 因此渴望获得权力与认可, 恢复受害者对自我价值感的控制和感知。占据优势的侵害者族群则通常被认为是不可信任且道德低下, 他们作为有道德的社会行为者身份受到了威胁, 同样渴望获得宽恕并被他们所属的道德共同体接受。35总之, 受害者和侵害者的身份分别受到不同的威胁, 因而, 这两个族群皆有动力各自恢复他们的权力或道德形象。侵害者的道歉行为是对其“债务”的承认, 并将决定是否赦免“债务”的选择权交给受害者, 这也是对受害者族群赋予权力的一种形式。相应地, 受害者传递的宽恕信号, 消除了对侵害者道德身份的威胁, 并向他们表明, 他们现在已被原本可能排斥在外的道德群体所接受。詹诺夫-布尔曼和沃瑟指出, 尊重的主要归因因素是道德和能力。36因此, 基于道歉—宽恕周期的完成, 受害者族群的能力得到了承认, 侵害者族群的道德形象也得到了认可, 继而使他们的自尊需求在这一过程中都得到了满足。 图3 以需求为基础的和解模式  根据施纳贝尔等人的研究结果, 侵害者的道德形象明显低于受害者, 在被接受时表现出更强烈的和解愿望;受害者的权力意识明显低于侵害者, 在被赋予权力后其和解的意愿更强烈。也就是说, 接受外族群的赋权可以消除对受害者和侵害者的身份威胁, 并为他们的和解做准备。37因此, 侵害者族群和受害者族群各自都具备通过不同的方式来促进族际和解的达成。基于此, 促进族际和解的过程分为两个阶段:第一, 增进族际信任;第二, 通过增加族际接触、情绪调节、满足双方族群的情感需求等方式来重建或恢复族群间积极可持续的关系。总之, 在加强族际交流、增进理解的基础上增加族际信任, 鼓励共情的相互表达和解决基本的安全需要, 都有助于修复受害者族群和侵害者族群之间的关系。 (责任编辑:admin) |