|

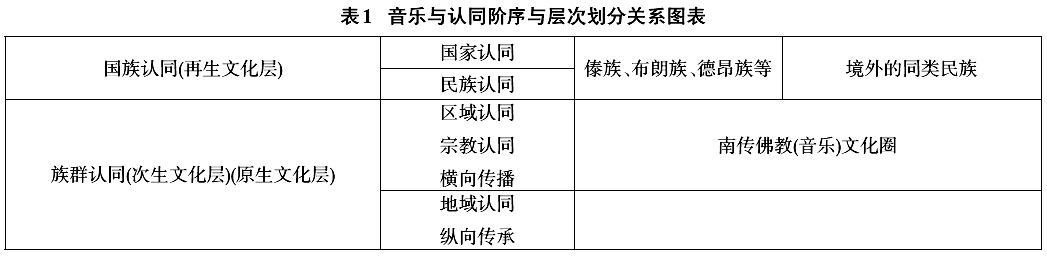

在中国民族音乐学界,跨界族群音乐比较研究和音乐与身份认同之间关系的研究,都是已经在学界酝酿了很长时间,但近年来逐渐受到重视的学术话题。如今,两个学术话题在自身范围内都已经有了不少初步的课题和成果积累,并且进入到必须深化学术议题和展开进一步的学科“跨界”研究新阶段。而将两个学术话题结合起来讨论,如今也水到渠成,成为借他山之石,以微视和浓描跨界族群音乐文化的必然之举。本文将结合笔者近年来在云南西双版纳与境外周边国家和地区进行田野考察和课题研究的实例,对之进行延伸和展衍性质的讨论。 一、从社会分层角度看音乐文化层、文化流与认同网络的关系 (一)少数民族暨跨界族群音乐是一张文化身份认同之网 中国少数民族暨跨界族群音乐隶属于国家、民族社会文化体系。有学者提出:“众所周知,社会文化体系好比一盘棋,或一张巨网,在每一特定历史文化语境中,个人必然要与世界、与他人建立认同关系,并遵循文化编码程序,逐步确定自己在这一社会文化秩序中的个体角色。”①作为国家、民族社会文化体系的子项之一,中国少数民族暨跨界族群音乐文化亦呈现为一张文化身份认同之网,并且携带着自己的编码程序和表述方式。一方面,该认同之网上存在着按文化圈、文化层的历史性规律而发展、形成的,不以人的意志为转移的认同阶段和层次序列,其中的不同认同类型,是自族群和地域内部传承向跨地域、族群、文化传播的方向,前后依序,顺着时针,由小渐大,由点到面,滚雪球般地自然增长,最后形成一张认同阶序之网。比如,由族群认同、区域认同、信仰认同到国族认同,就是一个规模大小不一,文化同质程度有异,带有历史形成和层次区分特征的认同阶序。另一方面,在现实生活里,文化个体携带着自身的(音乐)文化标识,如同网眼、网点、网点群落(后文简称“网群”)和网线,分布于整个认同之网上面。并且,这些网线、网眼、网点是随着人群的流动,在自然形成的地理环境中线性地漫游和流动,呈不规则状排列和组合的。相应的是,少数民族暨跨界族群音乐研究中每一层面、种类的音乐文化及其内文化持有者,都身处于文化层或社会分层阶序之网上的某一个位置,并且按照文化身份认同的规律和目的,由“自我”向“他者”,依上下左右各方关系来认识、调整自己的角色关系。而相应课题的研究者,则有必要通过对自身目的意义的认识和表述过程,将我们的微观、定点个案研究和线索、多点比较研究同该音乐类型及其文化持有者在身份认同之网上的定位和关系紧密地联系起来,把握好主位认同与客位辨析两方面互补、互渗的关系,以真正达致音乐与身份认同研究的深层意义和学术目的。 (二)跨界族群音乐文化圈、文化层与身份认同阶序之间的关系 广义的音乐文化圈,兼有理论和实践层面,其对象包括文化圈、文化层、文化丛;从中国跨界族群音乐文化角度看狭义的音乐文化圈,多与宗教文化为基础形成的少数民族文化圈相关。一般情况下,在前者意义上较少涉及文化认同问题,但在关乎后者的研究中,文化身份认同的讨论则必不可少。在以往的多篇论文中,笔者基于长期、持续的观察和研究,曾经提出了在云南与周边傣仂亚佛教音乐文化圈内包含了下述三个基本的文化演生层次的观点。 1.地域性——原生性民间音乐文化层:有关“前现代”背景下形成的,同一条边境两侧呈定居状态的跨界族群传统民间音乐文化的研究。 2.区域性——次生性佛教音乐文化层:因传统的国家政治、人为宗教、经济等横向传播交流影响而形成的跨界族群佛教音乐文化的研究。 3.整体性——再生性杂糅音乐文化层:指现代——后现代背景下,通过原生、次生文化层与分布、环绕其上、其侧的主(流)文化层——具现代民族国家及其现代政权特征的各国政治、社会、经济文化上层因素的并存合力,且受到外来的移民文化与本土文化互融现象的影响而形成的杂糅音乐文化的研究。② 从文化认同的角度看,以往在云南与周边南传佛教文化圈内外关系脉络中,族群认同居于地域性—原生层次,亦是圈内外诸族群(尤其是部分不信仰三大宗教的族群)内部最早生发的、最根本的文化认同因素。而在相对显性的文化层面上,跨界族群与佛教、伊斯兰教和基督教三大宗教文化圈相互交织,所生发的信仰认同便居于区域性—次生层次。其中,以南传佛教为代表的信仰认同一直是东南亚不同跨界信仰文化圈内外较具整合性和稳定性的要素之一,起到维系不同地区、族群之间文化交往及情感和谐关系的重要的纽带作用。如今,在中华民族“多元一体”文化格局里,居于底层的族群认同和中层的信仰认同、区域认同已经逐渐让位于民族认同、国家认同等其他文化认同因素,诸多同音乐与文化认同相关的实际问题也伴随而生,从而为我们的专题性考察和研究创下了较大的空间。从前期的相关研究看,我们较多关注到上述三个基本层的第一、二个层面,尤其是在近年来的研究中,对于南方和北方地区跨界族群文化中的佛教、基督教和伊斯兰教文化(含音乐文化)所起到的传播、交融作用给予了较大的重视和考察研究。但对第三个层面的研究相对较薄弱。因此,在下文的讨论里,将对涉及该层次的理论与实践问题给予较多的关注。 二、从身份认同角度看跨界族群音乐研究的分层和属性 在当今中国学界,由费孝通先生提出的,由汉族和55个少数民族共同组成“中华民族多元一体格局”的学术理论框架里,国家认同可视为中华民族意义上的整体文化认同,然后才是各单一民族的民族认同。这个问题或许涉及我们必须进一步从概念到实体去认识和讨论国家建构(state-building)和民族建构(nation-building)的性质和特征。对此,一种可藉以参考的说法是:“‘国家建构’(state-building),在具体层面是指国家获得其特征(国家是一个活动主体;国家是制度建构和公共权力代表的主体)的过程;在抽象层面,‘国家构建’(state-buildingl指的是政治权力的产生、存在、使用和更替的合理化过程。”关于民族,“许多学者认为‘民族’(nation)不是自然形成的,而是人为构建的,是在政治权力的推动和保障下构建的。在某种程度上,没有国家就没有民族。③可见,在跨界族群音乐的文化认同研究里,“国家建构”“民族建构”和“族群”(ethnic group)“宗教”“区域”等,是涉及基本分析思维和身份认同阶序的几个比较重要的概念。“民族”与“族群”是两个有必要加以明确区分和加强认识的重要概念。一般认为,“民族”指的是一个文化—政治共同体,成员们分享共同的文化和领土。它可以是由单一“族群”(ethnic group)构成的,也可以是由多“族群”结合而成的。也有学者指出,在1908年之前,民族的意义跟所谓族群单位几乎是重合的,不过之后则愈来愈强调民族“作为一政治实体及独立主权的涵义”——民族最重要的涵义,是它在政治上所彰显的意义。族群通常是指移民群体和在政治上没有被动员起来的少数群体。族群产生于个人和家庭移民,他们往往都希望并入更大的社会,并希望被接受为该社会的完全成员。④由此而论,目前国境线两侧拥有共同族源的居民人口,其共有的身份认同基础和相应的概念表述,应该是先在于(建构意义上的)国家和民族的“族群”,而非后来才建构产生的“民族”或“国族”。同理,“跨界族群”相比“跨界民族”而言,也是一个更为合适的概念表述。 此外,鉴于研究对象具有的多样性和复杂性背景,在跨界族群音乐与文化认同的关系上,仅只提及国家认同、民族认同和族群认同还远远不够,还有必要提及宗教认同、区域认同与地域认同等不同的认同因素。倘若结合音乐认同网络与不同认同类型之间的关系看,将上述诸项文化认同因素按其社会文化内部关系予以排列和定位,就形成了一个规模大小不一(由小到大),文化同质程度有异,带有历史形成过程(由下而上,区分先后)和归属层次区分(由上而下,逐层统属)的认同阶序网络。现以云南西双版纳与周边国家跨界族群的音乐与认同阶序及其层次划分关系为例列表于下:  根据表1,每一文化层及音乐认同层级均同时向上具有隶属性或依附性,向下具有统领性或管摄性。并且,对外、向上时,通常凸显自身的个性和标识性特征;对内、向下时则强调共性和认同性特征。进一步讲,对外、向上时,重在通过客位的辨析、归并和描写,突出和区分文化(音乐)形态、地(区)域风格的差异性;对内、向下时,重在通过主位意识的观察和归纳,突出和强调文化的同一性及其社会调适作用。举例来说,20世纪五六十年代开展民族识别期间,语言学、人类学及音乐学不同学科学者,便按照马克思主义民族学及斯大林的相关论述,为民族识别定下了“四个共同”(语言、地域、经济生活、心理素质)的理论基调,都从各自的不同角度,一齐为辨析、区分、归并和描述各民族的文化特质做了大量的基础工作。其结果便是通过大家的努力,一方面就此凸显了不同民族文化外部身份标识的差异性特征,另一方面规范了各民族内部文化认同的尺度和标准,并且最终达成了民族内部多数成员之间的一致性认可。可以说,在这项工作中,外部身份标识与内部文化认同乃是一种内外交合,一体两面的关系。这种关系还同样反映在我国各民族的节庆仪式(音乐)之中。比如,在傣族和孟高棉语诸民族的泼水节、彝语支各民族的火把节、瑶族的盘王节等许多民族节日里,如今往往形成了两种(或多种)节期,两套(或多套)程序,同一种音乐舞蹈也往往准备了多套表演曲目,以应付对内(祭祀、自娱)、对外(旅游、展演、公务),向下(族群、村社)、向上(民族、国家)的不同层面需求。它体现了中华民族多元一体格局语境下,传统节庆仪式和民间表演艺术都普遍具备了面临不同活动对象和环境要求而必需的潜在适应能力。在不同民族***域,上述内外、上下功能作用及适应能力的发挥,皆依其所处级别而有相应的表现。以下简略论述音乐民族志方法适应于文化认同阶序研究的几种基本类型。 (责任编辑:admin) |