|

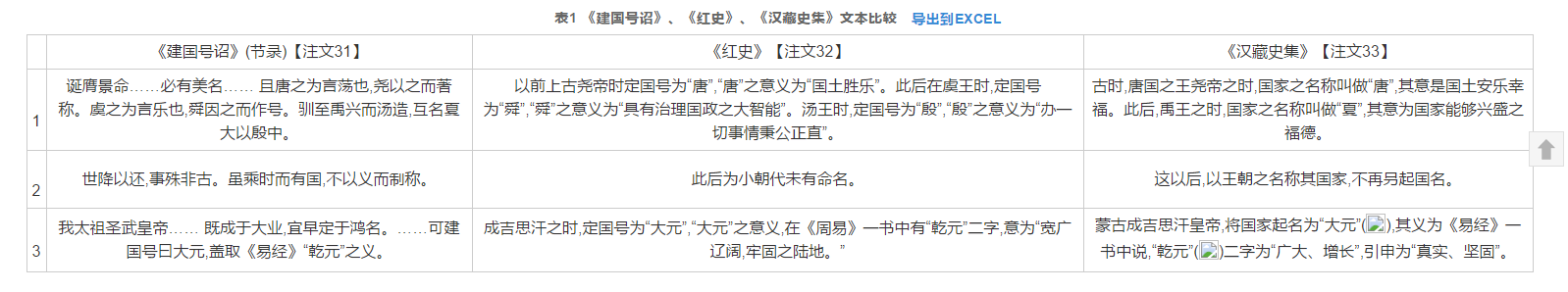

摘 要: 民族文字史料显示,“大元”国号是面向全体臣民、因而具有普适性的政治符号。但是,不同文化圈对国号内涵的理解并不相同。《经世大典·帝号总序》以疆域广大解释“元”,可能反映了参与大典编纂的蒙古局必阇赤们的看法;“以仁解元”则是元代汉人儒士的主流国号观。元代官方汉文文本构建起一个君王效法天道,以仁得天下、治天下的王朝形象;蒙古文化圈受此影响,也更多地将与“仁”、“民心”等对应的蒙文词汇应用于政治表达。元代国号的整体面貌是多元文化接触、吸收的结果,不能用“蒙汉分立”式的简单二元性来概括。 关键词:“大元”; 国号; 仁; 《经世大典》; 中国历史上非汉族王朝的国号特别是汉文国号,因为涉及王朝的意识形态、国家政权的性质、族群间文化交融等一系列重要议题,历来是学者讨论的焦点。1元朝是中国历史上第一个实现大一统的非汉族王朝,也是第一个国号具有明确政治内涵的王朝。2但是围绕其国号仍有许多争议,特别是下述的两个基础性问题。 首先,国号的内涵究竟为何?元世祖至元八年(1271)颁《建国号诏》定“大元”为国号,并指出其理论依据“盖取《易经》‘乾元’之义”,3但诏书并未就其具体内涵作进一步阐释。现代学者主要有三种理解:一是认为“元”字本意为“始”(the first beginning),4进而引申为“宇宙之始”(origins of the universe)、“原始的力”(the primal force)等;5二是根据元代官修政书《经世大典·帝号总序》中“元者大之至也”一句,认为“大元”是国号颁定前华北汉人惯用的“大朝”的“文义化”,6是对汉文经典的附会;7三是从蒙古文化中寻找依据,认为它是蒙古长生天信仰、崇尚黑色等的反映。8 第二个问题是“大元”国号的适用范围。元代汉文史料呈现出,“大元”是取代“蒙古”这一民族称呼、宣示忽必烈采行汉法的国号。9但现在周知的是,“大元”颁布之后,蒙文史料中自贵由汗时代就用于外交国书的“大蒙古国”(yeke Mongγol ulus)仍然在使用。萧启庆先生一方面说颁布“大元”国号是忽必烈效法汉唐“以取得中原正统正朝的地位”的举措;另一方面又说“真正国号仍是Yeke Mongghol Ulus”,大元只是“简译”。10对于两者之间可能的矛盾未予深论。金浩东则明确提出,“(大元)只在东亚汉字文化圈被使用。因此,忽必烈制定‘大元’国号后,只向高丽和越南通知新制国号”。11换言之,对非汉字文化人群来说,“大元”名号是没有政治意义的。 不过,这一“汉/非汉”二元分立的格局并没有坚实的史料辨析为基础,对于元代汉字国号“大元”在非汉文化圈的接受情况,迄今尚未有学者予以深论,因此本文首先发掘蒙、藏、西夏文等民族文字相关史料,以揭示非汉文化圈对“大元”的认知。其次,讨论国号的内涵不能不关注元代文化圈的多样性,这意味着国号理解的多种可能,本文即从这一视角出发,提出存在蒙、汉文化圈两种国号观。最后梳理蒙、汉文史料中的国家政治语言,展示“大元”国号内涵的政治观念对元朝国家的影响,从而表明两种国号观绝不意味着文化圈的隔离或分立,相反正是文化交流与吸收的结果。 一、民族文字史料中的“大元” 在元代蒙文史料中,目前尚未发现直接使用“大元”的官方文书,但在一些显耀人物的碑铭中出现了这一国号。此前学者已经揭示的有两例,分别是后至元四年(1338)《达鲁花赤竹温台碑》的“Dai Ön kemekü yeke Mongγol ulus”(被称为大元的大蒙古兀鲁思)、12至正二十二年(1362)《追封西宁王忻都碑》的“Dai Ön yeke Mongγol ulus”(大元大蒙古兀鲁思)。13最近又有一通时间更早的汉蒙文合璧碑得以刊布,即现存于内蒙古翁牛特旗的后至元二年《全宁张氏先德碑》,请求立碑的张丑闾为文宗皇后不答失里的陪嫁“媵者”。14该碑由马祖常撰写汉文本,由“奎章阁供奉学士中宪大夫兼经筵官尤柱(Yeüjü)”译为蒙文,起首也有“Dai Ön kemekü yeke Mongγol ulus”的用语。15 应当注意的是,这三块碑都不是私碑,而是“敕赐”碑,即碑的树立和碑文写作都由皇帝授意。以《达鲁花赤竹温台碑》为例,汉文题额“大元敕赐……竹公神道碑铭”,正文明确说:“今皇帝尤爱之(指竹温台之子——引者注),诏树碑其父之墓……而以文命臣傒斯。”对应的蒙文也表达了揭傒斯(Ge qioši)是受“今大汗”的命令撰写碑文的意思。16因此这些碑刻中蒙文国号的用语显然得到了元朝最高统治层的认可——至少碑文本身传达出这样的意思。 明军攻占大都后,退回草原的蒙古统治集团仍然长期沿用早前的各种政治标志,如年号、庙号、官称、玺印等,其中包括“大元”名号。17多位蒙古汗的汗号中有“大元”,如著名的“达延汗”应当源自“大元”。18林丹汗的汗号有“大元林丹库图克图彻辰汗”、19“林丹呼图克图大元薛禅汗”、“呼图克图成吉思大元汗”等。20《阿勒坦汗传》说,阿勒坦汗推动蒙古与明朝议和“使大元国大享其乐”。21明朝史书也多有体现,如《明实录》记载也先自称“大元田盛(天圣)大可汗”,22达延汗自称“大元大可汗”。23 明英宗被也先俘虏,“也先聚众大小头目说道:‘我每问天上,求讨大元皇帝一统天下来……’数中有一达子名唤乃公言说:‘大明皇帝是我每大元皇帝仇人,今上天可怜见那颜上,恩赐与了到手里。’”24 而且随着时间发展,这个称号甚至不限于国号或汗号,贵族也会使用,如《蒙古黄金史》说阿勒坦汗曾孙的母亲是合撒儿后裔、“大元微青诺颜”的女儿。25 由此本文认为,“大元”国号在元代已经在包括统治集团在内的蒙古人群中拥有了法理上的权威性,因此才得以作为一种象征极高荣耀的称号,长期留存于后来的蒙古社会中。26 藏文史料中,最直接的证据莫过于法旨上钤刻的八思巴印信。元代国师或帝师名义上掌管着释教僧徒和吐蕃地方,现存国师/帝师印信中就有带“大元”国号的。一种印文为“统领释教大元国师”,现存可见的实物有两方;27另一种为“大元帝师统领诸国僧尼中兴释教之印”,现存有实物一方,28元贞元年(1295)颁给乞剌斯八斡节儿的就是这一印信。29 重要的是,这些国师/帝师印信在元代都正式行用于藏地。照那斯图曾经搜集14件钤有“大元帝师统领诸国僧尼中兴释教之印”的藏文法旨(参见图1),由1286—1358年间的六位帝师先后颁发。除一件在广东南华禅寺外,其余都保存在西藏,涉及西藏地区的寺产、任官、赋税等僧俗事务。30它们毫无疑问地证明,“大元”国号对藏地民众具有法理权威性。  (左)1304年仁钦坚赞帝师颁给昆顿师长和仁钦贝桑布师长的法旨(右)1337年贡噶坚赞贝桑布帝师颁给益西贡噶的法旨 元明时代的藏文史籍《红史》和《汉藏史集》中,都有一段应当是间接来自《建国号诏》的文本,表1将相应文本与《建国号诏》作一分段比较。  尽管《建国号诏》与其他两个文本差异很大,但它们的基本主旨都是指明成吉思汗建立的国家名叫“大元”,更重要的是它们共享着一种“三段式”说理结构:(1)三代有美名;(2)三代以下没有美名;(3)成吉思汗建立的国家据《易经》而取名“大元”。这显示出三者之间的源流关系,从而意味着《建国号诏》应该在元代(最晚元末明初)就已经传入藏地,并派生出与原文有所差讹的藏文叙述形式,然后被藏文史籍的编纂者们记录下来。31《红史》在讲述完中原地区五代至南宋的历史后说,“蒙古之国称为大元。以上是依赞巴拉德室利衮所说而写成的”,32也印证了大元国号在藏地的流传。 元代西夏文文献中也屡见“大元”国号的使用。李范文所编《夏汉字典》解释西夏文“ 释迦如来说法处。奉大元国( 据介绍,国图所藏元代西夏文《悲华经》(B11·049[3.17])、《经律异相》(B11·051[7]),35以及山西省图书馆所藏元刻西夏文佛经卷首祝赞一面,36也都有同样的西夏文题款。此外,史金波译释过皇庆元年(1312)西夏文《过去庄严劫千佛名经》后的一长段发愿文,记载元朝皇帝多次敕刊西夏字藏经,其中第22行有“皇元界朝”之用语,第50行题有“大元国皇庆元年岁次壬子秋中望日”等语。37可见在元西夏遗民中,“大元”国号同样得到承认与使用。 此外还可以提出两个间接证据:一是元代中后期蒙文圣旨碑上已经频繁出现汉文年号,38如果年号能得到认可,国号似乎没有理由会被拒斥;二是元代发行的八思巴字“大元通宝”钱币,39八思巴字是元代用于“译写一切文字”的“国字”,使用这种文字的钱币自然是面向全体臣民的。 可以说,蒙、藏、西夏等民族文字史料充分证明,“大元”国号在元代就已经通过朝廷的诏书、公文、印章、钱币、敕赐碑刻、敕印藏经等渠道被传达到非汉文化的社会,它的法理权威性也已得到非汉文化人群的认可。总之,“大元”二字绝不是只在汉文化人群中被使用,而是面向全体臣民的具有普适性的政治标识。 二、关于“元者大之至也”说 各文化圈人群都认可“大元”国号的法理权威,并不意味着对其内涵的理解也完全一致。元代官修政书《经世大典》(以下简称《大典》)中有这样一段话: 金在中原,加之以天讨,一鼓而取之,得九州之腹心。宋寓江南,责之以失信,数道而举之,致四海之混一。……(其余大理、高丽等)俯伏内向,何可胜数!自古有国家者,未若我朝之盛大者矣。盖闻世祖皇帝初易“大蒙古”之号而为“大元”也。 ……元也者,大也。“大”不足以尽之,而谓之“元”者,大之至也。40 这段话被认为体现了元代汉人儒士的看法,甚至可能出自《大典》总裁官虞集这样的鸿儒之手,因而成为学者将“大元”解释为“大朝”之文雅化的主要依据。41但是,这段话所强调的疆域空间的广大(至多引申为崇高),和虞集对《易经》“乾元”之义的理解是绝不相同的。虞集为《饮膳正要》所作的序中有这样一段话: 臣闻《易》之《传》有之:“大哉乾元,万物资始”;“至哉坤元,万物资生”。天地之大德,不过生生而已耳。今圣皇帝正统于上,乾道也;圣后顺承于中,坤道也。乾坤道备,于斯为盛。42 在他看来,乾元、坤元指的是天地宇宙所具有的“生生”之“大德”,是万物所得以发生、成长的一种具有本源性的德性。以生说仁、以仁解元,这是宋代理学相对于汉唐儒学的新发明,而理学在元中后期已经成为士人思想的绝对主流,43类似前引虞集的说法在元人文集中比比皆是(详见下节),它与空间之大或单纯的崇高、伟大是两回事。44 可见,《大典》这个观点不可能出自虞集这样的汉儒精英,而是另有来源,对此有必要结合其修纂情况加以分析。天历二年(1329)元文宗下诏纂修一部大型政书并赐名《皇朝经世大典》,至顺元年(1330)四月正式设立纂修班子,二年五月一日草成,至顺三年正式进呈御览。《大典》原文已大都散佚,从《国朝文类》保存的序言类文字可以知道,包含君事四篇、臣事六篇,各篇均有“总序”;臣事各篇下又分子目,各目亦有序;另外全书还有一篇总“序录”。45前引解释“大元”国号的那一段话,就出自君事部分的《帝号总序》(参见图2)。  图2 《大典》的结构及修纂情况示意 《国朝文类》没有记载《大典》序言文字的作者,但因《序录》被收入《道园类稿》,所以应是虞集执笔。这篇《序录》明确告诉我们,《大典》的编纂是分为两套班子平行展开的: (至顺元年)四月十六日(奎章阁学士)开局(编修大典),仿六典之制,分天地春夏秋冬之别。用国史之例,别置蒙古局于其上,尊国事也。……于是定其篇目,凡十篇。……(帝号等四篇——引者注)皆君事也,蒙古局治之。……(治典等六篇——引者注)皆臣事也。以至顺二年五月一日草具成书,缮写呈上。46 也就是说,奎章阁儒学士们“仿六典之制”组成的班子只负责臣事六篇,君事四篇则由蒙古局专掌。关于蒙古局的人员构成,管见所及未见明确记载。47不过引文说蒙古局之设“用国史之例”,指的应该是元代在汉文国史之外另有蒙古文的“脱卜赤颜”(tobciyan,史纲)。这种脱卜赤颜主要记述黄金家族的世系、禁秘事迹、帝王“圣训”及勋臣传记等,必须由“习于国典”的有根脚必阇赤负责书写和保管。其书“藏于秘宇,阅者有禁”,48外臣一般不得阅读。49这说明负责《大典》蒙古局的应该也不是汉儒如虞集等人,而是与蒙古统治集团关系更近、以蒙古文为主要书写语言的必阇赤。50 《大典》各篇总序的行文风格也反映出,撰写君事、臣事总序的是两个文化修养很不相同的群体。限于篇幅,这里只引君事总序、臣事总序各一篇以作说明: 《帝训总序》:臣闻圣祖神宗之盛德大业,著在简册,昭如日星矣。惟圣心精微,因言以宣者,有不得而具闻焉。采诸大臣故家,有因事而亲蒙教诫,或传诵而得诸见闻,及以文书来上者,悉辑而录之,以发其端。后有可考者,得以次第而补之矣。 《赋典总序》: 《传》曰:“有德此有人,有人此有土,有土此有财,有财此有用。”兹古今不易之论也。粤若皇元肇基朔方,神功大业,混一华夏。好生之仁如天地,无不覆载。此圣德之昭著也。今赋典之目,有曰版籍……51 臣事各篇总序一般包括义理阐释和子目介绍两部分,前者论证编纂本篇的意义,后者说明本篇基本内容。虽然各篇之间有差异,如《治典总叙》行文极简略、《宪典总序》以子目在前、义理在后等,但都保持两部分的基本结构,文句也堪称工整。与之相对,君事各篇总序的内容全无共通之处,如上引《帝训总序》主要说明采集圣训的来源,《帝制总序》解释本朝圣旨、诏书的区别,《帝系总序》则说明著录范围等。唯一构成君事各篇总序共同点的,是形式上都以“臣闻”二字开篇,臣事各篇则一律没有,另外君事各篇词句相对质朴得多。这些清楚地显示了君事、臣事两个编纂班子的文化差异。 文风的差异也显示在虞集执笔的《序录》中。这篇文字罗列了《大典》篇名,并为各篇分别写了简短的引语(见表2)。 表2 《大典·序录》中的各篇引语  不难发现,臣事各篇的引语格式工整、文辞典雅;而君事各篇不仅文句、篇幅长短不一,词意也甚为简朴。这绝不可能是因为虞集的笔力不够、前拙后工,而一定是君事四篇的引语别有所本。其实,这四条引语和总序是有关联的,特别是《帝训》篇引语与总序内容如出一辙,《帝号》篇引语即是移用总序的最后一句话。可以说,君事四篇的引语即使不是由蒙古局必阇赤们直接填入,也是虞集基于蒙古局的意思润色而成的。 至顺二年五月《大典》草成,到第二年三月才正式进呈,此时奎章阁的纂修负责人已经改为欧阳玄,人事变动的主要原因是文宗对虞集的主持工作不满意。虞集执笔的《序录》在概述完修纂工作后,有一段非常突兀的话: 臣集等皆以空疏之学,谬叨委属之隆,才识既凡,见闻非广,或疏远不知于避忌,或草茅不识于忧虞,谅其具稿之诚,实欲更求是正,疏略之罪,所不敢逃……今之所述,粗立其纲……更加搜访,以待增修。重惟纂述之初猷,实出圣明之独断,假之以岁月,丰之以廪饷,给之以官府之书,劳之以诸司之宴,礼意优渥,圣谟孔彰。而纂修臣僚贪冒恩私,不称旨意,下情惊惧之至,惟陛下矜而恕之。52 这段话一再检讨纂修者的不称职,甚至用了“贪冒恩私”的字眼,显见文宗的不满和虞集的“惊惧”;53又说目前只是“粗立其纲”、“以待增修”,导致序录不像是全书正式颁行时的序言,而更像是一份工作汇报。它特意点出君事四篇为“蒙古局治之”,应该也有厘清责任的意思。至顺三年欧阳玄的《进经世大典表》只说“仿《周礼》之六官,作皇朝之《大典》”,54全篇无一字提及君事与蒙古局之事,更证明奎章阁的汉儒只能主导臣事六篇的修纂。 由此可见,《大典·帝号总序》以疆域广大为依据把“元”释为“大”,主要体现的应该是蒙古局中对汉文化有所认识但又不够精深的必阇赤们对国号内涵的理解。回到至元八年,儒士们在国号正式颁布之前,肯定向忽必烈解释过所谓的“乾元之义”,但忽必烈的汉文水平并不高,可以想见那个解释一定不会像汉文经典那样复杂精致,而是有相当程度地简化。具体情形已不可考,这里可以引元中期吴澄的一段经筵讲义以为佐证: 夫民乃国之本,国乃君之体。人主之体,如山岳焉高峻而不动,如日月焉圆明而普照。兆庶之所瞻望,天下之所归仰。宽大其志足以兼包,平正其心足以断制。非威德无以致远,非慈厚无以怀人。抚九族以仁,接大臣以礼。奉先思孝,处位思恭。倾己勤劳,以行德义。此乃君之体也。 唐太宗是唐家哏好底皇帝,为教太子底上头,自己撰造这一件文书,说着做皇帝底体面。为头儿说做皇帝法度,这是爱惜百姓最紧要勾当。国土是皇帝底根本……非威武仁德,远田地国土怎生肯来归附;非慈爱忠厚的心,百姓怎生感戴。皇帝的宗族,好生亲爱和睦者,休教疏远者。朝廷大官人每,好生祗待,休轻慢者。奉祀祖宗的上头,好生尽孝心者。坐着大位次里,好生谦恭近理,休怠慢者。拣好底勾当尽力行者。这是做皇帝的体面么道。55 讲义包括原文和口语解释两段,其中第二段里有“为……底上头”、“么道”等具有蒙古语特征的元素,可知它并不是汉语口头讲稿,而是从某个蒙古语讲稿重新译写而成,56后者显然就是蒙古皇帝所接受到的内容。可以看到,汉文的本、体、仁、礼、德等抽象概念都被“紧要”、“根本/体面”、“亲爱和睦”、“好生祗待”、“好底勾当”等口语词汇所取代。忽必烈和大部分蒙古人所接受的,至多也就是这样的直白讲解。正如许衡所说,汉文经典中原本就有“训元为大”的情况,尽管儒士们不会将之简单理解为空间广大,但是在对汉文哲学词汇相当陌生的非汉文化人群中,将“元”释为疆域之大是完全可能的,《大典·帝号总序》中的那段话应该就是这一情况在文本中留下的痕迹。 三、元代汉人儒士的国号观 既然《大典·帝号总序》出自蒙古文人之手,那么元代汉人儒士又是怎样理解本朝国号的呢?直接体现当时汉儒国号观的史料,笔者管见所及,仅有吴澄及其再传弟子余阙所写的两段话: 昔我世祖皇帝建国号曰“元”。元者,众善之长,天地生物之仁也。皇元之仁如天地,唯仁足以长人,故能臣妾万方,混一四海而为天下之君也。57 至于渡江临鄂与建元之诏观之,则我国家得天下之本,一仁而已矣。故以曹彬之事命帅臣,而革命之日市肆有不闭;以大《易》之“元”建国号,而中统之绍天下所归心。58 这两段话都把“元”释为“仁”,并以此推论仁德为本朝“得天下之本”,这是典型理学家的看法。理学在元代已经成为汉人儒士中的主流思想,仁宗以后更是科举的官定理论,“致海内之士,非程朱之书不读”,59“中州万里之内外,悉家有其书”。60因此欲在普遍的层面谈元代士人对“乾元”之义的理解,就不能不引述一下宋儒特别是朱熹的看法。 汉唐儒学里,元亨利贞属于天道,仁义礼智属于人道,二者本属两事,所以程颐说“自古‘元’不曾有人解‘仁’字之义”。61天道与人道、特别是“元”与“仁”的连接,是宋儒发明的重要议题。程颢已经提出,“万物之生意最可观,此元者善之长也,斯所谓仁也。人与天地一物也,而人特自小之,何耶?”62朱熹更明确讲到“仁义礼智,便是元亨利贞”,63从而“把宇宙论的范畴与道德论的范畴连接起来”,使德性概念在道德哲学之外,也具有了“宇宙论的意谓”。64真正使“元”、“仁”连接起来的概念是“生”,将仁、元与“生生”的宇宙观相连接也是宋儒的发明。朱熹认为仁就是天地生物之心,也可以说是天地之生气,“天地别无勾当,只是以生物为心。一元之气,运转流通,略无停间,只是生出许多万物而已。”65 “人物之生,又各得夫天地之心以为心”,66天地之心之德为元亨利贞,而以元为统;人心之德为仁义礼智,而以仁为统。67虽然名目各各不同,实际上都是同一个生物之心(也可以说生气流行)的不同截面而已。 在二程和朱熹的论述中,“元”与“仁”是可以互换、互释的。程颐解释“君子体仁足以长人”一句:“体法于乾之仁,乃为君长之道,足以长人也。体仁,体元也。比而效之,谓之体。”68朱熹所说类似的话更多,如 “且如恻隐之端,从此推上,则是此心之仁,仁即所谓天德之元”;“元者,天地生物之端倪也。元者生意……若言仁,便是这意思。仁本生意,乃恻隐之心也。”有学生请教“仁”如何包含“义礼智”,朱熹径直答曰:“《易》便说得好:‘元者,善之长。’义礼知莫非善,这个却是善之长。 ”直接论及“乾元”之义,朱熹说:“所谓‘大哉乾元,万物资始’,‘至哉坤元,万物资生’,那元字便是生物之仁,资始是得其气,资生是成其形。”69 不难想见,元代受过理学教养的士人绝大多数应该有和虞集、吴澄等一样的“以仁解元”观念,元代众多本于程朱的经义专著自不必论,一般文集中此类文字也比比皆是。70元代延续中原旧制,每遇节日或重大事件,臣下都要进呈贺(谢)表。在现存大量表文中,不断出现 “体仁法元、师古合道”,71“运开泰治、仁体乾元”,72“道合坤元、仁均蒙养”,73“扇仁风以春四海、运元气以育群生”,74“心行四海、德会一元,风雨霜露、无非至仁”75之类的赞辞。此外,张养浩《经进牧民忠告》中说:“天地之德,无过好生。圣元体之,以有天下。”76至元十三年南宋知严州方回降元,归附表文为“大哉元,至哉元,咸仰乾坤之造;会其极,归其极,同依父母之仁”。77 写下这些词句的儒士们对“大元”国号的理解与吴澄应该相差不远。 这里有必要追问的是,这种“理学式”国号观究竟在多大程度上契合至元八年《建国号诏》颁定的本意?当时忽必烈朝廷的文化元素复杂多样,对“大元”名号难免有多重的认识,但现有史料至少能够确定,有一部分参与制定国号的朝臣会持有类似的看法。许衡这位公认的元初理学大家自不必说,他在至元七八年间先为中书左丞,后转集贤大学士兼国子祭酒,与刘秉忠等“议朝仪官制,多所详定”,78不会完全缺席有关国号的讨论。79下文谨对刘秉忠和王恽这两个人物稍作展开。 刘秉忠大概是忽必烈最信赖的汉人谋士,其行状、神道碑、墓志铭都特别强调他对国号颁定的贡献。80此人学问极杂,但在经世方面显然是一位儒生,81徐世隆谓之“混迹佛老,心同孔周”。82行状、墓志铭都褒扬他能发“邵氏皇极之奥旨”,即精于邵雍《皇极经世书》。邵雍被视为理学渊源的“北宋五子”之一,如果刘秉忠精通邵氏学说,他至少不会拒斥许衡对“乾元”之义的阐释。而且,在太子真金伴读老师王恂的墓志中有这样一段话: 岁己酉,太保刘公自邢北上,取道中山,方求一时之俊,召公与语,贤其才,欲为大就之。逮其南辕,载之来邢,复居磁之紫金山,劝为性理之学。公感太保之意,振迅奋厉,所业大进。太保上其学行,寻蒙召见,即以为太子伴读。83 也就是说,王恂是感于刘秉忠的鼓励才全身心投宗理学的,学成之后又是刘氏向忽必烈举荐他为真金伴读。在真金学习过的种类并不多的儒书中,就有《小学》和《大学衍义节略》,理学色彩相当浓厚,84 更能够看出刘秉忠对理学基本赞成的态度。 另一位值得讨论的人物是王恽。他在至元五年至八年间任御史,曾经上《建国号事状》,至元八年御史任满后仍居燕京,到次年三月转任平阳前,与在朝重臣多所交游。85虽然资历较浅,也是颁定“大元”国号的当事之人。王恽在十七八岁时曾从王磐、姚枢等“学道苏门”,但其学杂而不纯,体现出理学与北方旧思想传统乃至个人直观感受的糅合,从这一面来说他在当时北方一般士人中更具代表性。86尽管如此,在元、仁、生这三个概念的圆融贯通上,王恽的看法与程朱许等人并无二致: 《中统神武颂并序》(为平李璮而作):天地大德,曰生曰植。致讨已来,惟天是则。吾皇之心,尧仁舜德。 《木斋铭》:大哉乾元,实维生德。在人曰仁,万善攸出。 《李太初元斋》:一气中含万善根,夫何为善即吾仁。87 在这里,乾元就是“天地大德”之“生德”,也是“万善攸出”之“仁”。王恽说世祖仁德“惟天是则”,与程颐“体仁,体元也,比而效之谓之体”的说法一脉相承,由此我们便能够从至元三十一年成宗即位前后的多篇表文,探究王恽对本朝国号的理解: 《中书省贺正庆八十表》:皇帝陛下德本至仁,天申显佑。 《中书省贺尊号皇帝寿八十表》:皇帝陛下德本至仁,天申纯佑。……臣等率先列辟,拜舞称觞。久侍台阶,何益体元之政;愿言洛诵,永符垂亿之年。 《皇太后玉册文》:俨母仪于四海,德配坤元;期圣寿于万年,祥开神 《进呈世祖皇帝实录表》:国号体乾坤之统,书画焕奎壁之文。88 世祖皇帝“德本至仁”,世祖政治是“体元之政”,成宗的母亲“德配坤元”,这里的“元”无疑都是作为一种具有根本性的德性而呈现的。那么当王恽说“国号体乾坤之统”时,除了将之理解为“体元=体仁”之外,还能有什么别的解释呢?89 进一步来说,“元=仁”的理解也的确契合中统、至元初汉文诏书的整体语境。我们先看中统元年(1260)的两件诏书: 《世祖即位诏》:朕惟祖宗肇造区宇,奄有四方,武功迭兴,文治多缺,五十余年于此矣。盖时有先后,事有缓急,天下大业,非一圣一朝所能兼备也。……(蒙哥去世之后)求之今日,太祖嫡孙之中,先皇母弟之列,以贤以长,止予一人。虽在征伐之间,每存仁爱之念,博施济众,实可为天下主。天道助顺,人谟与能。……于是俯徇舆情,勉登大宝。……爰当临御之始,宜新弘远之规。祖述变通,正在今日。……建极体元,与民更始。 《中统建元诏》:朕获缵旧服,载扩丕图,稽列圣之洪规,讲前代之定制。……法《春秋》之正始,体大《易》之乾元。……可自庚申年五月十九日,建元为中统元年。……于戏!秉箓握枢,必因时而建号;施仁发政,期与物以更新。90 这两件诏书为忽必烈即位后的蒙古政权构建起崭新的政治形象,它们告诉臣民,太祖以来虽然“肇造区宇”,但50余年用兵黩武,“文治多缺”,现在“以贤以长”且“每存仁爱之念”的忽必烈即位为君,立志“祖述变通”、“施仁发政”,走一条新的文治道路。作为新君新政的法统依归,《世祖即位诏》说“建极体元”、《中统建元诏》说“体大《易》之乾元”、《建国号诏》则说“切体仁之要”,三者无疑是一脉相承的。换言之,“体元=体大《易》之乾元=体仁”,《建国号诏》所谓“乾元之义”的核心大概正在于此。 其实,早于“大元”国号的“至元”年号也可以作为印证,《至元改元诏》说: 应天者惟以至诚,拯民者莫如实惠。……比者星芒示儆,雨泽愆常,皆阙政之所繇,顾斯民之何罪。宜布惟新之令,溥施在宥之仁。据不鲁花、忽察、秃满、阿里察、脱火思辈,构祸我家,照依太祖皇帝扎撒正典刑讫。可大赦天下,改中统五年为至元元年。91 天通过灾害异象发出了对“阙政”的警示,因此君王要“至诚”应天、“溥施在宥之仁”。诏书列举了“施仁”的三项措施:处决奸臣、大赦天下和改年号“至元”。这里的“至元”不应该是强调伟大或者初始,而应该是对“至哉坤元”的化用,它与日后取意于“大哉乾元”的“大元”国号相互呼应。 概括言之,虽然忽必烈朝中大臣的文化背景极其多样,对国号的理解容有差异,但至少我们可以说,“以仁解元”的理学式观点一定是当时选择“大元”二字作为国号的理论依据之一,而且从元初诸诏书来看,甚至可能是核心的理论依据。无论如何,随着理学日益成为士人思想的主流,“元=仁”的国号观也会逐渐地普遍化。对有元一代大多数汉人儒士来说,“仁”是本朝国号所传达出的最核心的价值内涵,“大元”之国就是至仁之国,“体元”之君就是体法天道、抚爱万民的至仁之君。 四、国号与王朝的政治文化 多种国号观的存在绝不意味着文化圈的隔离和分立,相反正是文化交流与吸收的结果。尽管因为异文化底色的影响而出现内涵的错位,但以“乾元之义”为核心的汉文化政治哲学,还是在“大元”国家政治文化的各个层面产生了影响。 元初忽必烈政权下的华北儒士一方面承认其政权的合法性,另一方面又对之加以改造。郝经在中统元年写给南宋边臣的一封信中就直白地表示,中统新政乃是儒士们苦心经营的成果: 呜呼!中州遗士,锋镝之余,收其惊魂,引其余息,营缉鸠赞,缔和图安,回生意于寒原,泮冰天于雪国,发为阳春,再立元气。而有主上断然行此,虽云天意,亦人力也。治乱之几,于是乎在!92 “大元”国号的颁布同样兼具这样的双重立场:一方面为征服中原的蒙古政权建立起汉文化语境下的合法性叙事;另一方面也把儒家以天道规训统治者的理想导入新政权的意识形态中,从而将效法上天的仁德建构为本朝的君长之德与建政使命。这在中原王朝史上算不上新鲜事物,但对成吉思汗以来的蒙古国家而言无疑是政治文化的极大转变。《建国号诏》结尾处有这样一段话:“称义而名,固匪为之溢美;孚休惟永,尚不负于投艰。嘉与敷天,共隆大号。”93翻译为白话就是:取意义高尚的国号,并不只是溢美;只有长期坚持仁德,才不负上天交予的重任。在某种意义上可以说,这道诏书就是儒臣们为忽必烈拟定的仁政宣言。 这样一个由“体元=体仁”因以得天下、治天下的王朝意识完全被元代中后期的汉文诏书所继承,历次即位、建储、册封、改元等诏书中屡见“天赐仁孝”,“仁施溥博”,“仁义之至,视民如伤”,“天心仁爱,俾予以治”,“发政施仁”,“诞敷济众之仁”等表彰君主德行的评语或政治宣示。94不仅如此,它还是儒士与蒙古君王交流的一种话语范式。元贞元年王恽向成宗奏呈《守成事鉴》,其中反复言及:“人君代天理物,所当法者,天也。天惟乾健不息……君惟体之不怠”;“天以至仁生万物,人君代天理物,故当以仁爱为主。”95 从更宽泛的政治文化视角来说,它还影响了元代汉地的非儒士民众与君王交流的方式。一般认为元代佛教相比儒学更受统治集团的青睐,因而地位更高,96但元代也存在佛教徒附会儒学以自抬身价的情况,例如下面这段僧人奉敕撰写的皇家寺院碑文就在附会世祖之教和《易经》,并宣称慈悲才是更好的达至“仁覆天下”的道路: 世祖皇帝丕宏佛教,以赞化育,法乾以易而易知、坤以简而易从之道,为政尚仁厚而务宽大。……世俗徒知道莫大于仁义、教莫正于礼乐政刑,焉知九州之□□□之表,又有大而至者乎?所谓慈悲之道,盖亦恻隐之心而已。……苟能推慈悲之道以及于人,仁覆天下矣。97 对于非汉文化圈的情况,现有史料至少显示出,元朝蒙古君王们对这一套政治话语及其内含的价值观绝不是无动于衷的。蒙古早期的政治观可见于《蒙古秘史》中铁木真即位时的贵族誓词,它清楚说明了大汗与其他贵族间的权利义务关系:大汗带领“战友”们取得战争的胜利和狩猎的丰收,从而分得战利品中最好的一份。98这里完全没有类似汉文化中的德性宣示,《蒙古秘史》里称赞成吉思汗时也从未用过任何类似汉文化中的德性概念。99《史集》记载成吉思汗出征金国之前向上天乞求保护,理由只是血亲复仇的正当性。100 但在元世祖之后,蒙古人中也出现了以仁德作为君主合法性来源的观念。《元史》记载,世祖去世后宗王大会讨论继承人,“晋王曰:‘……母弟铁穆耳仁孝,宜嗣大统。’于是成宗即帝位”。延祐七年(1320)英宗因仁宗病重而向天祈祷,泣曰:“至尊以仁慈御天下,庶绩顺成,四海清晏。今天降大厉,不如罚殛我身,使至尊永为民主。”101更有代表性的例子,是至治三年(1323)泰定帝在漠北即位时发布的诏书: 薛禅皇帝可怜见嫡孙、裕宗皇帝长子、我仁慈甘麻剌爷爷根底,封授晋王……遵守正道行来的上头,数年之间,百姓得安业。……今我的侄皇帝生天了也么道……众人商量着:大位次不宜久虚, 惟我是薛禅皇帝嫡派,裕宗皇帝长孙,大位次里合坐地的体例有;……宜安抚百姓,使天下人心得宁,早就这里即位提说上头,从着众人的心,九月初四日,于成吉思皇帝的大斡耳朵里,大位次里坐了也。交众百姓每心安的上头,赦书行有。102 这几段材料都用了“仁”或“仁慈”来表彰君王,特别是泰定帝即位诏书,它的起草人无疑是一位蒙古知识人。这几处“仁”对应的蒙古文已经不能确知,但前引《全宁张氏先德碑》和《达鲁花赤竹温台碑》中有两段汉蒙文对译可供参考: 《全宁张氏先德碑》:[汉]永是昭先帝悯仁群臣之意。[蒙]Jayaγatu qaγan-u olan noyaliγudun nigülesün soyurqaγsan joriγ-i egüri-de kürtele ……103 《达鲁花赤竹温台碑》:[汉]我朝以仁爱立心,以广大制国……[蒙]Suu-dan degedüs nigülesküi isiyeküi sedkil-iyer ulus-iyan aγui-a dölegen-e bariγsan-utula.104 这里用于对译“仁爱”的是nigülesküi(和nigülesün)。105洪武本《华夷译语·身体门》中收录了这个词,汉字音写“纽列思魁”,回鹘体蒙文拼写与竹温台碑相同,译意就是“仁”。106在《涵芬楼秘笈》版《华夷译语》的例文中,该词共出现四次,旁译全部作“仁”,107其中有两次都在明朝发给降明蒙古贵族的《敕礼部行移安答纳哈出》中: 元朝太祖皇帝……生一个有仁德(纽列思魁·阿不里秃)的孙儿,来俺中国做皇帝,号做世祖皇帝么道。……将及一百年来,仁德(纽列思魁·阿不里宜)谁不思慕……自脱欢帖木儿皇帝他做皇帝时,于多百姓上好生不爱恤么道,因此上天下人乱了。108 这段引文建构出一个元朝皇帝因“仁”(nigülesküi)得天下、因不仁而失天下的叙事,虽然是明廷发出的文书,但它与明朝在汉地所用的叙事很不相同,可以说是专门针对作为蒙古人的纳哈出而采取的一种话语。由此看来,元代中后期以降nigülesküi可能已是蒙语中对译汉字“仁”的固定用词,并且超越了一般性的道德内涵,而具有了特定的政治意义,《泰定帝即位诏》的原文所用的很有可能正是这个词。 值得注目的还有《泰定帝即位诏》对“民心”的强调,它说甘麻剌“遵守正道”,使“百姓得安业”;又说新君即位,可以“使天下人心得宁”;即位之后更“交众百姓每心安的上头,赦书行有”。伊斯坦布尔大学图书馆保存有一件八思巴字、回鹘字、蒙古文合璧的忽必烈圣旨手抄本,残存的部分内容可译为: 忽必烈皇帝圣旨:我的子孙们,当你们在我之后要征服民众(ulus irgen-i quriyabasu)的时候,与其征服他们的肉体,不如征服其心灵(beye-yi anu quriyatala sedkil-i anu quriyabasu)……109 它几乎就是汉文“得民心者得天下”的对译。照那斯图先生认为这是某位回鹘人或蒙古人记录了“在民间流传的所谓忽必烈皇帝的圣旨”,时间上“不出元末明初”。但这是文本录写的时间,这一观念本身进入蒙古人群的时间应当要更早,这或许就是《泰定帝即位诏》强调“民心”的思想背景。110无论如何,该诏书尽管是在蒙古漠北权力中心产生的文本,却相当程度地容纳了来自汉文化的元素,与《蒙古秘史》相比它所体现的政治文化已经大不相同了。 “天道”可能是另一个能够体现蒙古统治层政治文化转变的观念。《世祖即位诏》中已经提到 “天道助顺,人谟与能”,意指忽必烈因为顺天道,所以得天助而为君,不是人力可以转移。到武宗时期,就有臣僚在与皇帝交流时援用了“顺天道”的说法: 至大二年九月初四日奏过事内一件:“……今年省里的勾当繁冗……大勾当法度废了,百姓每生受,天道不顺有。……(今后删减冗务)勾当也成就,百姓也不生受,天道也顺也者。……”奏呵,“那般者。”么道,圣旨了也。111 虽然蒙古草原社会原本就有长生天信仰,但萨满教里的长生天有强烈的人格神的性质,不像汉文化中抽象的天那样具有一以贯之的“道”,更不会在百姓“生受”与否和天道的“顺”与“不顺”之间存在感应关系,后者应当是受到了汉文化的影响。 这说明,无论蒙古君王的实际行动是否受“天道”约束,他们至少在形式上也接受了一些最初从“乾元之义”引申而来的政治语言。需要说明的是,用来对译“仁”、“民心”、“天道”等的蒙古语词汇早就存在,真正体现入元以后政治文化更新的是这些词汇在国家层面被用于政治宣示的特定用途和表达方式。此外,蒙文表达尽管容纳了汉文化元素,却一定不会与汉文表达完全相同,如汉文化中“元”与“天”、“仁”等相互连接的体系性就没有被非汉文化人群所认识,《大典》将国号解释为大,《红史》和《汉藏史集》更引申出真实、坚固等意思,这些都与天道、仁政的观念距离很远了。 结 语 概括前文,可以得到下述的基本结论:其一,“大元”国号不仅在汉文化圈传播,而且通过多种渠道传入了蒙、藏、西夏等非汉文化人群,是面向全体臣民的、具有法理权威性的政治符号。其二,不同文化的人群对国号内涵的理解不一样,《大典·帝号总序》所说的“元者大之至也”应该反映了蒙古知识层的看法,而在汉文化圈中,“以仁解元”是整个元代的主流国号观。其三,“大元”国号集中体现了中统至元之初儒臣建构起的以“仁”作为王朝和君主合法性依归的政治伦理,并且在相当程度上影响了忽必烈之后蒙古人的政治文化。 族群文化的多样性是元代的历史特征,因此“蒙汉二元性”一直是元史研究的重要命题。近年来又有所谓“内亚视角”概念的流行,重视从内亚人群(对中国史来说,主要是蒙、藏、满以及中亚非汉文化人群等)的角度看待历史问题。正是在强调蒙古视角的过程中,汉字“大元”国号被界定为只存在于汉文化视角下的事物。112不仅如此,这种以“汉/非汉”文化圈分立为基础的双重国号观,还被认为贯穿于辽金元等北族国家,是其“二元政治”的体现,也就是“本土因循草原旧制,其治下的汉地则采取中原制度”,因此“大契丹”、“大蒙古国”等是“草原本位主义”的体现,而“大辽”、“大元”等则是“止针对‘中国’的新政”。113 所谓辽、金、元、清等王朝之“二元性”的命题,最早由魏特夫系统提出,他针对当时西方学界流行的“同化”(assimilation)说,引入人类学的“涵化”(acculturation)概念,认为契丹人虽然接触到汉文化,但在很大程度上保留了自身文化特征,因此辽王朝的方方面面都表现出二元性。114虽然这一“二元性”的外在表征与《辽史》“以国制治契丹、以汉制待汉人”115的说法很相似,但魏氏所说的涵化并不仅是“国”与“汉”的区分,他在指出文化差异的同时更承认文化吸收与调适的长期存在,只不过涵化是“相对的(relative)、有选择的(selective)和阶段性的(graded)”。单向、彻底的同化只是涵化进程的众多历史可能性之一,更多的时候文化底色与新入元素的相互适应形成的是“第三文化”(a third culture),因此魏特夫明确地说,辽的军政组织、宗教祭祀乃至文字等都既不是纯粹契丹的,也不是纯粹汉人的,而是两类文化元素的调和。116 韩儒林先生曾经提出,元代“最突出的就是各民族文化通过接触,相互补充,相互吸收”,117这里要进一步说的是,文化吸收不是依样画葫芦,而是选择、改造甚至创造的过程。“大元”国号正是这一过程的典型体现,一方面其权威性得到普遍认可;另一方面非汉文化圈对其内涵、意义的理解又是选择性、创造性的,因此元朝国号的总体面貌超越了蒙汉两分的旧有框架。虽然“大元·大蒙古国”双重国号还带有明显的“榫接”痕迹,但它们无疑都是本朝的正式名称,无法被拆分为一个单独为蒙古君王所认可的“真”国号和一个仅仅作为统治策略的“假”国号。刘凤翥已经提出:“在使用契丹文字的范围内,辽代实行‘辽·契丹’或‘契丹·辽’的双国号制。”118陈晓伟和康丹都引用了诸多契丹人的契丹文墓志使用“辽”国号,甚至只称“辽”而不称“契丹”的例子,119也能说明辽朝的汉文国号(准确地说,是与之对应的非汉文形式)已经逐渐被契丹人群所接受,只是他们的国号认知大概也不会与汉人完全相同。总之,忽视文化间的接触与创造性吸收,是无法全面地理解北族王朝之性质的。 最后交代一下,元代非汉文化人群对“大元”国号的接受应当有一个动态过程,同时汉文化人群对国号的理解也会存在时空差异。受现有史料的限制,本文只是围绕“大元”的法理普适性和文化差异性作框架式的论证,更加细致的考察仍待今后努力。 注释 1相关文献众多,除下文陆续引用外,可略举近要者如下:蔡美彪:《大清国建号前的国号、族名与纪年》,《历史研究》1987年第3期;何德章:《北魏国号与正统问题》,《历史研究》1992年第3期;刘浦江:《关于金朝开国史的真实性质疑》,《历史研究》1998年第6期;张雅晶:《“大清”国号词源研究》,《清史研究》2014年第3期。 2即清人赵翼所说,“国号取文义”自元朝始。(《廿二史札记》卷29《元史·元建国号始用文义》,曹光甫校点,南京:凤凰出版社,2008年,第449页) 3《元史》卷7《世祖纪四》,北京:中华书局,1976年,第138页。 4E.Reischauer and J.Fairbank,East Asia:The Great Tradition,Boston:Houghton Mifflin Company,1960,p.272;H.Franke,“From Tribal Chieftain to Universal Emperor and God:The Legitimation of the Yüan Dynasty,” in H.Franke,China under Mongol Rule,Aldershot/Brookfield:Variorum,1994,p.28. 5H.Chan,“Liu Ping-chung刘秉忠(1216-74):A Buddhist-Taoist Statesman at the Court of Khubilai Khan,” T’oung Pao,2nd Series,vol.53,livr.1/3,1967 ,p.133;J.Langlois,“Introduction,” in J.Langlois,ed.,China under Mongol Rule,Princeton/Guildford:Princeton University Press,1981,pp.3-4;M.Rossabi,Khubilai Khan:His Life and Times,Berkeley/Los Angeles/London:University of California Press,1988,p.136.正文所引英文表述出自莫里斯·罗沙比(Rossabi),其他学者有用the primal force (of the Creative)、the original creative force等。 6萧启庆:《说“大朝”:元朝建号前蒙古的汉文国号——兼论蒙元国号的演变》,《蒙元史新研》,台北:允晨文化出版社,1994年,第41—44页。 7陈得芝:《关于元朝的国号、年代与疆域问题》,《北方民族大学学报》2009年第3期,第7页;胡阿祥:《蒙元国号概说》,《中国历史地理论丛》2000年第1期,第68—69页;葛仁考:《元朝重臣刘秉忠研究》,北京:人民出版社,2014年,第95页。 8陈述:《哈喇契丹说——兼论拓拔改姓和元代清代的国号》,《历史研究》1956年第2期,第75—76页;M.Sacchetti,“Sull ’adozione del nome dinastico Yüan,”Annali dell’Istituto Orientale di Napoli,vol.31,1971,p.557.Sacchetti文笔者未见,转引自H.Franke,“From Tribal Chieftain to Universal Emperor and God:The Legitimation of the Yuan Dynasty,” China under Mongol Rule,pp.28-29;胡阿祥:《蒙元国号概说》,《中国历史地理论丛》2000年第1期,第67页;葛仁考:《元朝重臣刘秉忠研究》,第95页。 9参见韩儒林主编:《元朝史》,北京:人民出版社,1986年,上册,第290—291页。 10萧启庆:《说“大朝”:元朝建号前蒙古的汉文国号——兼论蒙元国号的演变》,《蒙元史新研》,第41—44页。 11金浩东:《蒙古帝国与“大元”》,崔允精译,《清华元史》第2辑,北京:商务印书馆,2013年,第9页;H.Kim,“Was ‘Da Yuan’ a Chinese Dynasty?” Journal of Song-Yuan Studies,vol.45,2015,p.288. 12渡部洋等:《漢文·モンゴル文対訳「達魯花赤竹君之碑」(1338年)訳註稿》,《真宗総合研究所研究紀要》第29号,2012年,第113页。 13F.Cleaves,“The Sino-Mongolian Inscription of 1362 in Memory of Prince Hindu,” Harvard Journal of Asiatic Studies,vol.12,no.1/2,1949,p.62. 14李俊义等:《元代〈全宁张氏先德碑铭〉汉文考释》,《北方文物》2016年第1期。 15嘎日迪等:《元代〈全宁张氏先德碑铭〉蒙古文考释》,《北方文物》2017年第2期,第58、62页。 16渡部洋等:《漢文·モンゴル文対訳「達魯花赤竹君之碑」(1338年)訳註稿》,《真宗総合研究所研究紀要》第29号,第117、171页。 17胡钟达:《明与北元—蒙古关系之探讨》,《内蒙古社会科学》1984年第5期。 18乌兰:《Dayan与“大元”——关于达延汗的汗号》,《内蒙古大学学报》1990年第1期。 19李盖提《蒙古甘珠尔刻本目录》第1卷第5目录,转引自乌兰:《Dayan与“大元”——关于达延汗的汗号》,《内蒙古大学学报》1990年第1期,第12页。 20蒙古文《甘珠尔经》后记,转引自沙·比拉:《蒙古史学史(十三世纪至十七世纪)》,陈弘法译,呼和浩特:内蒙古教育出版社,1988年,第193、195页。 21《阿勒坦汗传》,珠荣嘎译注,呼和浩特:内蒙古大学出版社,2014年,第75、271页。 22《明英宗实录》卷234,景泰四年十月戊戌条,《明实录》,台北:台湾“中研院”历史语言研究所,1962年,第5110页。 23《明孝宗实录》卷14,弘治元年五月乙酉条,第349页。 24杨铭:《正统临戎录》,《明代蒙古汉籍史料汇编》第1辑,薄音湖、王雄编辑点校,呼和浩特:内蒙古大学出版社,1993年,第99页。 25罗布桑布丹津:《黄金史》(蒙文),乔吉校注,呼和浩特:内蒙古人民出版社,1999年,第679页;札奇斯钦译注:《蒙古黄金史译注》,台北:联经出版事业公司,1979年,第302页。还有一些事例,可参见乌兰:《Dayan与“大元”——关于达延汗的汗号》,《内蒙古大学学报》1990年第1期,第14页;希都日古:《鞑靼和大元国号》,《元史及民族与边疆研究集刊》第28辑,上海:上海古籍出版社,2014年,第126页。 26当然,“大元”名号延续的同时,其起源可能会逐渐被遗忘。参见乌兰:《Dayan与“大元”——关于达延汗的汗号》,《内蒙古大学学报》1990年第1期;森川哲雄:《大元の記憶》,《比較社会文化:九州大学大学院比較社会文化学府紀要》第14卷,2008年,第65—81页。 27照那斯图、薛磊:《元国书官印汇释》,沈阳:辽宁民族出版社,2011年,第6—7页。有关这一种印文颁给对象的最新讨论,参见谢光典:《“统领释教大元国师”印考释》,《中国藏学》2017年第4期。 28照那斯图、薛磊:《元国书官印汇释》,第9—10页。 29《元史》卷202《释老传》,第4519页。 30照那斯图:《蒙元时期宫廷文书的印章文字》,《民族语文》1997年第3期。法旨内容可参考陈庆英:《夏鲁的元朝帝师法旨》,《陈庆英藏学论文集》,北京:中国藏学出版社,2006年,上册,第371—397页;西藏自治区档案馆编:《西藏历史档案荟粹》,北京:文物出版社,1995年,第8—12号文件。印文截图出自《西藏历史档案荟粹》。 31《元史》卷7《世祖纪四》,第138—139页。 32蔡巴·贡嘎多吉:《红史》,东嘎·洛桑赤列校注,陈庆英、周润年汉译,拉萨:西藏人民出版社,2014年,第114页。 33达仓宗巴·班觉桑布:《汉藏史集》,陈庆英译,拉萨:西藏人民出版社,1986年,第164页。《红史》与《汉藏史集》这两段汉译文差异很大,但藏文原文几乎一样,相对来说《汉藏史集》的译文更忠实于原文。 34《汉藏史集》原书上篇两处提到“今年阳木虎年”,在大明建国后66年,即1434年。(第50、163页)《红史》的成书,整理者东嘎·洛桑赤列认为是1363年,但书中提到了1368年元帝放弃大都的事,说明至少部分内容是1363年后写入的。(《红史》,第25页)但具体到此处所引文本,其藏文源头的形成应当在元代或入明后不久,因为随着大元的失势和新朝的强盛,人们对一件久远诏书的兴趣也会自然消失。 35《红史》,第19页。成书于1376年的释迦仁钦德《雅隆尊者教法史》中也有几乎相同的一段话。(汤池安译,拉萨:西藏人民出版社,2002年,第21页) 36李范文编著:《夏汉字典》,北京:中国社会科学出版社,1997年,第400页。字典注明出处为“聂Ⅱ63”,即“聂历山《西夏语文学》第Ⅱ卷,莫斯科:东方文献出版社,1960年,第63页”,笔者未能寓目。 37尹江伟:《西夏文〈阿毗达磨顺正理论〉卷五译释》,硕士学位论文,陕西师范大学历史文化学院,2013年,第11—12页。 38史金波:《中国藏西夏文文献新探》,《中国社会科学院学术咨询委员会集刊》第3辑,北京:社会科学文献出版社,2007年,第234页;崔红芬:《元杭州路刊刻河西字〈大藏经〉探析》,《西部蒙古论坛》2014年第2期,第31页。 39段玉泉:《元刊西夏文大藏经的几个问题》,《文献》2009年第1期。 40史金波:《西夏文〈过去庄严劫千佛名经〉发愿文译证》,《史金波文集》,上海:上海辞书出版社,2005年,第325—326页。 41呼格吉勒图、萨如拉编《八思巴字蒙古语文献汇编》刊布的圣旨中,第18—20、22—29号全部使用音译的汉文年号,涉及至治、泰定、元统、(后)至元和至正。(呼和浩特:内蒙古教育出版社,2004年,第196—233、241—350页) 42上海博物馆青铜器研究部编《元明清钱币》刊布馆藏元代钱币中,第59—74号都是八思巴字“大元通宝”钱。(上海:上海书画出版社,1994年,第16—21页)此外,八思巴字“大元通宝”钱在西北、东南多地均有出土。杭州市文物考古研究所编著:《杭州蒋村古钱币窖藏》,北京:文物出版社,2013年,第106页;苏正喜:《西吉古钱币志》,银川:宁夏人民教育出版社,2013年,第97—98页。 43《大典·帝号总序》,苏天爵编:《国朝文类》卷40,《四部丛刊初编》,上海:商务印书馆,1926年,第2026册,第4页。 44萧启庆:《说“大朝”:元朝建号前蒙古的汉文国号——兼论蒙元国号的演变》,《蒙元史新研》,第41—44页;陈得芝:《关于元朝的国号、年代与疆域问题》,《北方民族大学学报》2009年第3期,第7页。 45忽思慧:《饮膳正要》卷首,《四库全书存目丛书》,济南:齐鲁书社,1995年,子部,第80册,第172—173页。 46参见周良霄:《程朱理学在南宋金元时期的传播及其统治地位的确立》,《文史》第37辑,北京:中华书局,1993年,第139—168页。 47可能引起误解的是,汉文典籍中也有训“元”为大的情况,但许衡对此阐释为:“心胸不广大,安能爱敬?安能教思无穷,容保民无疆?”(《许衡集》卷1《语录上》,王成儒点校,北京:东方出版社,2007年,第3页)“所谓善大,则天下一家,一视同仁,无所往而不为善也。”(《许衡集》卷2《语录下》,第45页) 仍是将“大”视为一种德性,是实现仁的内在要求。 48《大典》修纂情况,可参见苏振申:《元政书经世大典之研究》,台北:中华文化大学出版部,1984年。 49虞集:《道园类稿》卷16《经世大典序录(应制)》,《虞集全集》,王颋点校,天津:天津古籍出版社,2007年,第470—471页。标点略有调整。 50张韶华《元代政书〈经世大典〉参修人员辨析补正》揭示出,元人胡式曾作为“书手”之一参与《大典》缮写,并“兼述”君事四篇及治典。(《中国典籍与文化》2013年第3期,第32页)但书手仅负责誊抄,编纂当另有其人。 51黄溍:《金华黄先生文集》卷43《太傅文安忠宪王家传》,《黄溍集》卷19,王颋点校,杭州:浙江古籍出版社,2013年,第725页。 52关于元代的脱卜赤颜,可参见朱翠翠:《蒙元朝的必阇赤与脱卜赤颜》,《元史及民族与边疆研究集刊》第32辑,上海:上海古籍出版社,2017年,第42—55页;白·特木尔巴根:《元代学者著述中所见〈脱卜赤颜〉考述》, 《中央民族大学学报》2014年第3期。 53他们不一定都是“蒙古”部族出身,如文宗时保管脱卜赤颜并曾阻止虞集索阅的翰林学士承旨塔失海牙就是畏兀儿人。参见《元史》卷181《虞集传》,第4178—4179页;朱翠翠:《蒙元朝的必阇赤与脱卜赤颜》,《元史及民族与边疆研究集刊》第32辑,第45—47页。 54苏天爵编:《国朝文类》卷40,《四部丛刊初编》,第2026册,第5—6、13—14页。 55虞集:《道园类稿》卷16《经世大典序录(应制)》,《虞集全集》,第471页。 56周少川《〈经世大典〉辑佚考论》引虞集至顺二年二月《题蔡端明苏东坡墨迹后》所言“目疾转深,不复能作字”,认为可能是其离任的原因。(《文史》2016年第2辑,第174页)但《道园学古录》卷10《题孝节堂记后》有“至顺辛未(按:即至顺二年)五月七日史官虞某书”,可见此时尚能写字,目疾并未明显加重。(《虞集全集》,第402页)而且同作于五月的《序录》在检讨工作失职时全未提及目疾,可见不是主要原因。 57欧阳玄:《圭斋文集》卷13《进经世大典表》,《欧阳玄全集》,汤锐校点,成都:四川大学出版社,2010年,第368—369页。 58吴澄:《吴文正公集》卷44《经筵讲义·帝范·君德》,《元人文集珍本丛刊》,台北:新文丰出版公司,1985年,第4册,第49页。 59陈高华、史卫民《中国风俗通史·元代卷》认为这段讲稿是吴澄特地使用“硬译公牍文体”书写,以方便翻译成蒙文。(上海:上海文艺出版社,2001年,第521—522页)其说亦可通。在该讲稿与蒙古语讲稿直接对应这一点上,与本文是一致的。 60吴澄:《吴文正公集》卷6《崇仁县元侯木撒飞仁甫字说》,《元人文集珍本丛刊》,第3册,第155页。 61余阙:《青阳先生文集》卷9《元统癸酉廷对策》,《四部丛刊续编》,上海:商务印书馆,1934年,第449册,第5页。本文所谓“汉人儒士”,包括先世非汉文化人群出身,但本身受儒家文化影响较深的士人,如余阙为西夏遗民后裔,但《元史》卷143《余阙传》载其“留意经术,五经皆有传注”。(第3429页) 62欧阳玄:《圭斋文集》卷9《元中书左丞集贤大学士国子祭酒赠正学垂宪佐运功臣太傅开府仪同三司上柱国追封魏国公谥文正许先生神道碑》,《欧阳玄全集》,第183—184页。 63袁桷:《清容居士集》卷18《庆元路鄞县学记》,《四部丛刊初编》,第1417册,第1页。 64《河南程氏遗书》卷15《伊川先生语一》,《二程集》,王孝鱼点校,北京:中华书局,1981年,第154页。 65《河南程氏遗书》卷11《明道先生语一》,《二程集》,第120页。 66《朱子语类》卷6《性理三·仁义礼智等名义》,朱杰人等编:《朱子全书》,上海:上海古籍出版社、合肥:安徽教育出版社,2010年,第14册,第246页;卷68《易四·乾上》,《朱子全书》,第16册,第2263页。 67陈来:《朱子思想中的四德论》,《哲学研究》2011年第1期,第26页。 68《朱子语类》卷1《理气上·太极天地上》,《朱子全书》,第14册,第117页。 69《晦庵先生朱文公文集》卷67《杂著·仁说》,《朱子全书》,第23册,第3279页。 70陈来:《仁学本体论》,《文史哲》2014年第4期,第46页。又,程朱所论“元”、“仁”都有两重含义,既可指代“生”的总体,也可指代生气流行的“一个截面”,即程颐所谓“四德之元,犹五常之仁,偏言则一事,专言则包四者”。(《周易程氏传》卷1《周易上经上》,《二程集》,第697页) 71《周易程氏传》卷1《周易上经上》,《二程集》,第699页。 72《朱子语类》卷9《学三·论知行》,《朱子全书》,第14册,第307页;卷68《易四·乾上》,《朱子全书》,第16册,第2265页;卷25《论语七·八佾篇》,《朱子全书》,第14册,第882页;卷68《易四·乾上》,《朱子全书》,第16册,第2274页。 73为免正文枝节,谨略引三例如下。金履祥《仁山文集》卷3《讲义·复见其天地之心》:“所谓天地之心者,何也?仁也,生生之初也。”(景印文渊阁《四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第1189册,第810页)王旭《兰轩集》卷15《高唐李氏诸昆季名字说》:“文言曰:元者善之长也。于五常则仁之属。统之以元,则众善有归,而仁心不息矣。”(景印文渊阁《四库全书》,第1202册,第879页)王祎《王忠文集》卷13《贤良对武帝策》:“夫天地以生物为心者也。《易》曰:‘大哉乾元,万物资始’,‘至哉坤元,万物资生’。元即仁也,仁即其所以生物者也。”(景印文渊阁《四库全书》,第1226册,第276页) 74袁桷:《贺千秋笺》,《国朝文类》卷17,《四部丛刊初编》,第2020册,第6页。 75蒲道源:《闲居丛稿》卷15《表》,《元代珍本文集汇刊》,台北:“中央”图书馆编印,1970年,下册,第640页。 76王士点、商企翁编:《秘书监志》卷8《贺皇太后受尊号表》,高荣盛点校,杭州:浙江古籍出版社,1992年,第143页。 77王旭:《兰轩集》卷10《长芦运司贺正表》,景印文渊阁《四库全书》,第1202册,第825页。 78任士林:《松乡先生文集》卷10《石刻天台瀑布寺谢表》,哈佛燕京图书馆藏明永乐三年刊本,第4册,第1页。 79《归田类稿》卷25《经进牧民忠告·慎狱第六·囚粮》,《张养浩集》,李鸣、马振奎校点,长春:吉林文史出版社,2008年,第218页。 80方回:《桐江集》卷5《严州归附表》,《宛委别藏》,南京:江苏古籍出版社,1988年,第105册,第346页。 81欧阳玄:《圭斋文集》卷9《元中书左丞集贤大学士国子祭酒赠正学垂宪佐运功臣太傅开府仪同三司上柱国追封魏国公谥文正许先生神道碑》,《欧阳玄全集》,第181页。参见《元史》卷67《礼乐志一》,第1664页。 82另一位元初理学家王磐当时也活跃于朝中,参见《元史》卷7《世祖纪四》,第132—139页。 83张文谦:《故光禄大夫太保赠太傅仪同三司谥文贞刘公行状》,王磐:《故光禄大夫太保赠太傅仪同三司文贞刘公神道碑铭并序》,徒单公履:《故光禄大夫太保刘公墓志》,均载刘秉忠:《藏春诗集》卷6“附录”,《北京图书馆古籍珍本丛刊》,北京:书目文献出版社,1991年,第91册,第228、230、233页。 84他的经世之道清晰地体现于《元史》卷157《刘秉忠传》所载“万言书”中。(第3688—3692页) 85徐世隆:《祭太保刘公文》,《国朝文类》卷48,《四部丛刊初编》,第2029册,第9页。 86苏天爵:《元朝名臣事略》卷9《太史王文肃公》,姚景安点校,北京:中华书局,1996年,第182页。 87《秘书监志》卷5《秘书库》记载了本监收藏的、由王恂保存的真金“小时节读的文书”,一共有9种,其中《小学》应是朱熹等人所编的儒学启蒙书,而《大学衍义节略》应当是真德秀所编《大学衍义》的“节略”本。(第92—94页)参见默书民:《太子真金的汉文化接受》,南开大学历史学院纪念文集编辑组编:《杨志玖教授百年诞辰纪念文集》,天津:天津古籍出版社,2017年,第362—372页。 88当时王恽与朝臣的往来,宋福利、杨亮《王恽年谱》辑考颇详,有名者如史天泽、许衡、王磐、姚枢,可能还有刘秉忠。(《王恽全集汇校》,杨亮、钟彦飞点校,北京:中华书局,2013年,第4155—4169页) 89邱轶皓《吾道——三教背景下的金代儒学》曾经提示,元初理学风行之下,旧金儒学的“心学”话语并未被完全覆盖。(《新史学》20卷4期,2009年,第99—100页)这在王恽身上也有体现,如《泽州新修天井关夫子庙记》谓“夫子之道本原于天,天理出于人心”等。又《书太极图后》解释“太极”之时大段引用老子《道德经》。至元十九年《堆金塚记》更有感于金元之际的杀戮而置问:“三代而下以智力相角,其势不干戈血肉而莫之已,何天地生物之仁,返如是其盩哉?……岂苍茫两间,初无关系,物盛而衰,自然而然邪?皆不可而必也”,已经对德性化的宇宙论提出质疑。(《秋涧先生大全文集》卷36、44、39,《王恽全集汇校》,第1796、2071、1889页)不过在需要作出理论陈述时,理学还是他最重要的思想来源,至治年间为其文集作《后序》的王秉彝就说他“语性理则以周、邵、程、朱为宗”。(《王恽全集汇校》,第4486页) 90王恽:《中统神武颂并序》、《李太初元斋》,《秋涧先生大全文集》卷1、32,《王恽全集汇校》,第4、1618页;《木斋铭》,《永乐大典》卷2540《斋·斋名十六》,北京:中华书局,1986年,第1216页。 91王恽:《秋涧先生大全文集》卷68、67,《王恽全集汇校》,第2905—2907、2865、2882页。 92朱熹谓“(元)为四德之首,而贯乎天德之始终,故曰统天”(《周易本义·周易彖上传第一》,《朱子全书》,第1册,第90页),又谓“‘仁’字须兼义礼智看,方看得出。……犹春夏秋冬虽不同,而同出于春……自四而两,两而一,则统之有宗,会之有元”,“仁是天理之统体”(《朱子语类》卷6《性理三·仁义礼智等名义》,《朱子全书》,第14册,第249、253页),王恽所谓“乾坤之统”就是这个“贯乎天德之始终”的统体。 93《元史》卷4《世祖纪一》,第64—65页。 94《元史》卷5《世祖纪二》,第99页。 95郝经:《郝文忠公陵川文集》卷37《再与宋国两淮制置使书》,《北京图书馆古籍珍本丛刊》,第91册,第820—821页。 96《元史》卷7《世祖纪四》,第139页。 97《元史》卷37《宁宗纪》、卷38《顺帝纪一》、卷116《顺宗昭献元圣皇后传》,第810、830、2901页;《延祐改元诏》、《(仁宗)建储诏》、《至治改元诏》,《元典章》卷1《诏令一》,陈高华等点校,北京:中华书局、天津:天津古籍出版社,2011年,第23、24、27页。 98王恽:《秋涧先生大全文集》卷79《元贞守成事鉴》,《王恽全集汇校》,第3294、3299页。 99参见陈高华:《元代佛教与元代社会》,《元史研究论稿》,北京:中华书局,1991年,第362—384页。 100释法洪:《皇元真定府龙兴寺重修大悲阁碑》,《常山贞石志》卷22,《石刻史料新编》第1辑,台北:新文丰出版公司,1982年,第13547—13548页。 101《蒙古秘史》,余大钧译注,石家庄:河北人民出版社,2001年,第149—150页;瓦·符·巴托尔德:《成吉思汗帝国的建立》,余大钧译,《北方民族史与蒙古史译文集》,昆明:云南人民出版社,2003年, 第440页。 102《蒙古秘史》中形容成吉思汗的品质,有74节的“有福”(sutan)、“有法度”(jasaqtan)、“聪明”(secet)、75节的“男子(汉)”(eres)、82节的“有才(智)”(arqatu-yin)、249节的“有威灵”(süldertü)等。(乌兰校勘:《元朝秘史(校勘本)》,北京:中华书局,2012年)参见栗林均:《『元朝秘史』モンゴル語漢字音訳·傍訳漢語对照語彙》,仙台:東北大学東北アジア研究センター,2009年。 103拉施特主编:《史集》第1卷,余大钧、周建奇译,北京:商务印书馆,1983年,第2分册,第359页。 104《元史》卷115《显宗传》,第2894页;卷27《英宗纪一》,第597页。 105《元史》卷29《泰定帝纪一》,第638—639页。 106李俊义等:《元代〈全宁张氏先德碑铭〉汉文考释》,《北方文物》2016年第1期,第103页;嘎日迪等:《元代〈全宁张氏先德碑铭〉蒙古文考释》,《北方文物》2017年第2期,第59页。 107渡部洋等:《漢文·モンゴル文対訳「達魯花赤竹君之碑」(1338年)訳註稿》,第117、171页。 108道布将竹温台碑上的这一单词识读为nigülseküi,而在录文中校改为nigülesküi。(《回鹘式蒙古文文献汇编》(蒙文),巴·巴根校,北京:民族出版社,1983年,第282、295页) 109《华夷译语》,《北京图书馆古籍珍本丛刊》,北京:书目文献出版社,1990年,第6册,第51页。 110栗林均:《『華夷訳語』(甲种本)モンゴル語全単語·語尾索引》,仙台:東北大学東北アジア研究センター,2003年,第71、79、87、89页。 111正文引用单句总译,两处“仁德”后括注汉字音写。 112照那斯图:《八思巴字和蒙古语文献 II 文献汇集》,东京:东京外国语大学,1991年,第216—219页。蒙文转写和汉译文有所调整。 113《史集》第1卷第2分册所载成吉思汗语录中,虽然也有富裕者应当救济穷人的话,但更强调贵族的军事统率能力和平民的驯服,其中记载成吉思汗论“男子汉的乐趣”是“连根铲除”叛乱者和敌人,夺取他们的军马、妻女等“所有的一切”。(第362页)这和以征服人心来夺取天下的观念格格不入。 114《元典章》卷4《朝纲一·政纪·省部纪纲》,第131页。 115金浩东:《蒙古帝国与“大元”》,第9页;H.Kim,“Was ‘Da Yuan’ a Chinese Dynasty?” p.288. 116此说最早由冯家昇《契丹名号考释》一文提出(《冯家昇论著辑粹》,北京:中华书局,1987年,第29页),后刘浦江《辽朝国号考释》(《历史研究》2001年第6期)、陈晓伟《辽朝国号再考释》(《文史》2016年第4辑)等又进一步申论。引文出自陈晓伟文(第154页)。 117K.Wittfogel and C.Fêng,History of Chinese Society:Liao(907-1125),Philadelphia:The American Philosophical Society,1949,pp.4-8. 118《辽史》卷45《百官志一》,北京:中华书局,2016年,第773页。 119K.Wittfogel and C.Fêng,History of Chinese Society:Liao(907-1125),pp.5,20. 120韩儒林:“前言”,韩儒林主编:《元朝史》,上册,第10页。 121刘凤翥:《辽朝的建国和国号》,刘宁、齐伟编:《辽金史论集》第15辑,北京:科学出版社,2017年,第5页。 122陈晓伟:《辽朝国号再考释》,第97—100页;康丹(Daniel Kane):《“大中央辽契丹国”考》,康鹏译,《欧亚译丛》第2辑,北京:商务印书馆,2016年,第162—163页。 (责任编辑:admin) |