|

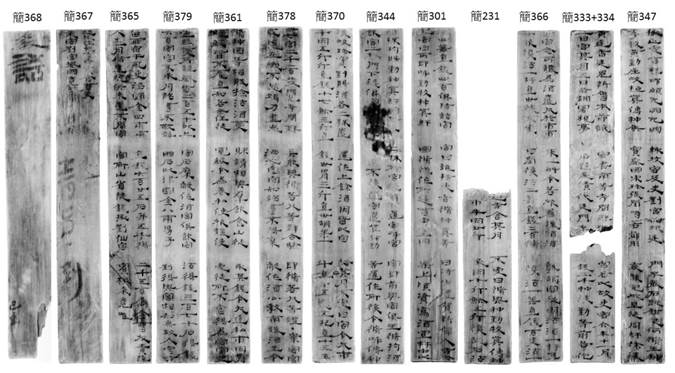

《五一廣場東漢簡牘選釋》(下稱《選釋》)的整理者曾提及例132或與例142、143相關,而李蘭芳先生繼而指出例20與上述三簡相關。隨著《五一廣場東漢簡牘》(壹)(貳)出版,[1]唐俊峰、張亞偉、黃浩波等先生亦曾就此案的編聯進行討論。[2]從現時已公布的資料來看,有十三或十四枚簡與此案相關。根據簡367「從掾位悝言考實倉曹史朱宏、劉宮臧罪竟解書」的標題簡,可知這份冊書為解書,本文嘗按照解書的文書結構重新整理相關簡文及編聯次序,不妥之處,敬請方家賜教。 就解書的性質及文書結構而言,[3]五一廣場簡所見的解書大部分是回覆上級機構質詢的解答文書,主要與案件調查相關,如「考實某人自言解書」及「考實某人某罪行解書」,這份解書當為後者。這類解書的文書結構大約可分為兩大部分。第一部分摘錄了上級機構要求查核案件的文書內容,以「記到,實核。明正處言」等字眼作結,且冊書首簡背面寫有預先留空的啟封記錄;而第二部分則是下級官吏的調查及處理報告,包括涉案人員的身分訊息、案情以及調查結果,格式大概為: a. 【負責官吏】「叩頭叩頭死罪死罪」。「奉/案文書,訊問/考問/實問」【涉案人+知狀人】,「辤皆曰」: b. 涉案人員的身分訊息(「縣民」、「各有廬舍」、「相比近知習」) c. 案件經過 d. 調查及處理結果(「盡力實核」、「辭有增異」、「正處復言」等)。【負責官吏】「叩頭叩頭死罪死罪敢言之」。 茲將十四枚相關簡文按解書的文書結構排序如下文:

十四枚簡牘中除了(14)是木楬,其餘皆為木兩行。至於尺寸方面,除了(4)和(2)這幾枚不完整的簡以外,其他平均都是長23釐米、寬3釐米;而這些木兩行皆為頂格書寫,存有兩道編痕,編繩通過處留空不書字,且留空處位置相若。就字跡而言,(1)至(11)及(12)的字跡大體上一致,相信是同一書手所寫,或屬同一冊書。 (1)簡當為解書第二部分開首部分,應尚有一枚或數枚木兩行編聯在前,完整大概是「……實核,正處言」。所謂「知狀」,張亞偉認為當與「廷門卒」斷開,意為朱宏、劉宮知道他們被控告。[5]此說有誤。例如《選釋》例54(CWJ1③:325-2-3)記「即訊貞及石母列、知狀者男子鄭惠」、例114(CWJ1③:325-1-65)記「輒案行考問羌、宮及知狀父老陽」,很明顯「知狀」是指廷門卒張石、男子鄭惠、父老陽等人為知情者,即了解案件或涉案人狀況的證人,而非知道被控告。按照文書結構,當是悝收到上級質詢後去考問當事人及知情人,因此(1)簡當與(2)簡相連。 據(1)、(2)以及(12)簡,悝考問了當事人左倉曹史朱宏和劉宮以及眾知情人,包括廷門卒張石;髡鉗徒何脩、王种、李牧、黃勤、屈赦、桓真、傅种、侯寶、廖國、宋珍、張閏、哆右、鄧肜、袁歆;完城旦徒周紆、徐淩、黃達、番建;鬼新(薪)魯本,還有朱宏妻子南等。周海鋒認為「辤皆□□宮」當釋為「辤皆【服】,【宏】、宮各以故吏」,張亞偉亦從其說。[6]然而(8)已寫有「考問,辤具服,與脩、若、丸等辤合驗」,且五一簡中不見「辤皆服」的用法。因下文各自描述了宏、宮、石等的身份訊息,相信此處的缺字應釋為「辤皆【曰】:【宏】、宮各以故吏」更為恰當。 根據證辭,朱宏和劉宮皆於永元十六年十一月以故吏調署視事,應是調任左倉曹史。而張石乃臨湘縣的編戶民,工作是「債代廷門卒」。周海鋒推測「債代」是借貸之意,但五一廣場簡中明確涉及借貸、債務的簡文皆寫以「責」字而非「債」,如簡2010CWJ1③:188-21A的「責徒」。《說文解字注》曰:「(責)求也。引伸爲誅責、責任。周禮小宰。聽稱責以傅別。稱責、卽今之舉債。古無債字。俗作債。則聲形皆異矣。」[7] 加上「債」字僅見於《史記.孟嘗君列傳》,[8] 其餘《漢書》、《後漢書》等文獻均沒見「債」字,簡牘資料亦多以「責」表達債務之意。因此五一廣場簡中的「債」不一定指債務。《鹽鐵論》曰:「郡中卒踐更者,多不勘,責取庸代。」[9]「責」與「債」通,「債代」會否可釋為「責取庸代」?

另外,「債」與「賃」寫法相近,而東漢長沙地區或五一簡中不乏書寫較隨意、字形不規範的情況,也許「債」與「賃」有相通或混淆的可能。《說文解字》云:「賃,庸也。」清人段玉裁注曰:「傭、賃也。凡僱僦皆曰庸、曰賃。」[12] 走馬樓西漢簡亦見有「賃庸」。[13]故「債代」可能是指張石為人代役被僱賃為廷門卒,僱值或是二千錢。 參考其他涉及身份訊息的解書,一般會在「辤皆曰」後分別闡述當事人及各知狀者的身份、職業等。(1)及(2)僅記錄了朱宏、劉宮及張石的情況,相信下接的一枚乃至數枚木兩行會說明眾髡鉗徒、完城旦徒、鬼薪,以及朱宏妻子南的身份,然後再考實案件經過。 (3)至(7)皆是宏等犯罪的經過,當與(8)至(11)中描寫的罪名相對應,所以可先討論悝所考實的罪行。(8)記「發覺得,考問,辤具服,與脩、若、丸等辤合驗,即脩、若、丸等證」,即宏、宮的罪行被發現,並已捕得當事人進行考問,他們的證辭與脩、若、丸等人的證辭吻合。「‧案」之後乃調查結果的說明,旨在陳述案情、罪行及罪名,即第二部分的d(調查及處理結果)。 宏、宮的第一個罪名是不承用詔書,即違反了「不得糜穀作酒」的詔書,[14]或是指永元十六年二月己未日和帝所頒布的詔令:「詔兗、豫、徐、冀四州比年雨多傷稼,禁沽酒。」[15]至於「不敬」,《晉書.刑法志》引張斐律表曰:「虧禮廢節,謂之不敬。」[16]又,居延漢簡中提及:「不奉詔當以不敬論」(簡126.41,332.23,332.10A、B)。李均明先生認為宏、宮二人作為掌管糧食的倉曹史理應在天災連連、糧食不足的情況下嚴格遵守詔令,卻公然違令,故在「不承用詔書」的罪名上加上「不敬」之罪。與違令釀酒相對應的當為(3),記述了宏認為可釀酒,便差遣丸去買米、命令若去釀酒,後又賣酒於胡客、歆、閏、脩、建等人盈利。 (8)「至令」後或可接(9)的「脩、种、國等相賦撿沽酒」。《選釋》整理者認為「相賦撿」解作私相授受;[17]李蘭芳則認為「相賦撿」是平均之意,如姑臧吏民及羌胡為了感謝孔奮而「相賦斂牛馬器物千萬以上」送行,即眾吏民平攤籌集牛馬器物。[18]此說大致可從,或可理解為脩、种、國等相互湊錢買酒。而「受賕請」當是指宏接受賄賂而為人請求,此為第二項罪名。《二年律令.盜律》有「受賕以枉法,及行賕者,皆坐其臧(贓)為盜。罪重於盜者,以重者論之。(簡60)」[19]《漢書.刑法志》亦有「吏坐受賕枉法」,師古注曰「吏受賕枉法,謂曲公法而受賂者也。」[20]「公教南讓酒,至令脩、种、國等相賦撿沽酒,受賕請」即指出宏教南釀酒後,至令脩等人一起買酒來賄賂宏的情況,與(4)、(5)相關。 (4)當與(5)相連。從(5)可知朱宏有新婦入寺舍,故脩、种、真等攜賀禮去拜訪宏。因而(4)第一行的「……寺舍」當旨在說明朱宏有新婦入寺舍,或即南,然後脩、种、真等於某一日攜禮去祝賀,即牛肉、豬肉、䰼魚,特別是「脩復從石沽酒四器,直錢四百,俱持詣宏」。這說明了脩等人一起買酒及其他物品給宏,而宏接受了這些賄賂的情況。又,與「‧案」之後所陳述的罪名順序相應,(3)應編聯在(4)、(5)之前,加上(4)記「脩復從石沽酒」,即脩等人再次從張石處買酒,當發生於宏開始釀酒賣酒之後,但中間有缺簡。 第三項罪名乃(9)的「相與羣飲」。《後漢書》載明帝「令天下大酺五日」,以大赦天下。注引前書音義曰:「漢律:三人已上無故羣飲,罰金四兩。」[21]而(6)、(7)記述了宏與勤、牧、种、真、紆、國、脩、宮等人飲酒的經過,可見宏等違反了「三人已上無故羣飲」的漢律。諸家就「相與羣飲食山徒取其錢」的釋讀及斷句不一。《選釋》斷為「相與羣飲,食山徒取其錢」[22];李蘭芳及張亞偉則斷為「相與羣飲食,山徒取其錢」,但都未有說明「山徒取其錢」之意。[23] 筆者認為當斷為「食山徒取其錢」更為合理。因「‧案」之後所陳述的皆為宏、宮之罪名,主語當為宏,若斷為「山徒取其錢」便是指山徒取宏的錢,與(3)至(4)的內容不符。所謂「山徒」,文獻僅見「酈(驪)山徒」[24],《選釋》推測是在山中勞作之徒。廣瀨薰雄則認為「山徒」是女刑徒出「山錢」僱用來代役的人,即「顧山」之徒。這個說法尚有商榷之處。「顧山」的制度始行於西漢平帝元始年間,[25]若說五一廣場簡的「山徒」代表東漢時期仍有「顧山」制度,那麼又如何解釋秦代的「驪山徒」?因此筆者認為「在山中勞作之徒」更為合理。具體來說,「山徒」大概是指涉案的脩、种等眾髡鉗徒及完城旦徒。又,《選釋》指「食」當讀為「飼」,這是一說。廣瀨氏推測「食山徒,取其錢」即脩、种等人只為山徒提供食物,而擅取了女刑徒僱用山徒的錢。但正如上述,「食山徒,取其錢」的主語當為宏、宮而非脩、种等刑徒,這裏或可理解為宏宴請眾山徒飲酒。除此以外,另或可釋為賴以為生的「食」,如食邑、「列侯封君食租稅」[26]等,即悝指責宏收受山徒的酒肉賄賂,又依賴脩、种等買他的酒,既受賄又釀酒盈利,是為食山徒又取山徒的錢。 另一方面,(6)中的「宮從□還」當釋為「宮從門下還」。未釋之處隱約見有墨跡,與同一簡上的「門下」輪廓相近,如此便與下文「門下復傳,宮即起,應傳」呼應。另外,張亞偉斷句為「各二杯,所宮從□還」,這樣難以解釋「所」為何意。因此,當釋為「賜勤、种、真、紆、國等各二杯所,宮從門下還」,「二杯所」即大概兩杯之意。[27](7) 斷作「遣還作,上餘酒肉皆以自給」或「遣還作上,餘酒肉皆以自給」似乎都說得過去。前者的話,「上」與「尚」通,「上餘」即「尚餘」也,意即遣淩、赦等返回作所,剩餘的酒肉皆自己享用;而後者即遣淩、赦等返回作所上,剩餘酒肉皆以自給。也許正因宏只是讓脩、种等人各飲約兩杯酒便遣還作所,剩餘酒肉皆以自給,而酒肉更是脩、种等人所送,酒還是宏賣給脩的,所以悝斥其「食山徒取其錢」。

第四項罪名為「不雇直」。所謂「雇直」,一般與雇傭活動相關,被雇傭者的報酬或工資便是「雇直」。《漢書》載陳勝少時「嘗與人傭耕」,師古注曰:「傭耕,謂受其雇直而為之耕,言賣功傭也。」[28]又載「大司農取民牛車三萬兩為僦」,師古注曰:「僦謂賃之與雇直也。」[29]五一廣場簡中簡2010CWJ1③:263-86亦有「不雇初籠僦直」、「不當雇樵薪直」等記載。但簡2010CWJ1③:263-17記「月時米、粟。候、誧皆受,不雇直,受所監臧(贓)并二千二百,凡臧(贓)三萬三千七百」,這裏的「不雇直」似乎是沒有支付米、粟的價值。因有缺簡,不清楚丸的身份,(9)的「不雇直」或是指宏雇了丸、達去買肉、鹽等物品,但宏沒有支付足夠的報酬予二人。 第五項罪名則是與刑徒管理有關。「無任徒」即指若是無人擔保的刑徒,于豪亮、李均明、吳雪飛、李蘭芳等先生皆認為無任徒按律理應戴上刑具服役。[30]因此「寬緩令為養,私使炊讓,便處徒所」即宏放寬了對若的約束,或解除了若的刑具,讓若能為他私使去釀酒,在徒所能更方便活動及工作。這種不符合「無任徒」規定的管理乃「不當得為」的。 (8)亦當下接(10),即「宏、宮,吏盜賦,受所監,臧皆二百五十以上」,此句若斷為「宏、宮,吏,盜賦,受所監」或「宏、宮吏,盜賦,受所監」則是再次陳述朱宏及劉宮「吏」的身份,鑑於(1)、(2)都已說明了涉案者的身份,且下文提及石與劉得等罪名時並沒有重覆其身份,因此這裏或可理解為宏、宮干犯了「吏盜賦,受所監」兩種贓罪。類似的寫法見於簡2010CWJ1③:261-62: 恩、香,吏盜賦,凡臧千六〼 百五十以上,昭已劾,唯 〼 (10)及(11)的主要內容是定罪,說明贓等及處罰。所謂「盜賦」,李均明先生認為等同「擅賦」,如居延新簡EPT43:55「坐簿書貴直,爲擅賦,臧二百五十以上……」。[31]又,《二年律令.雜律》曰:「擅賦斂者,罰金四兩,責所賦斂償主。(簡185)」[32] 《晉書.刑法志》引張裴律表曰:「以威勢得財而名殊者也。即不求自與為受求,所監求而後取為盜贓,輸入呵受為留難,斂人財物積藏於官為擅賦,加歐擊之為戮辱。諸如此類,皆為以威勢得財而罪相似者也。」[33] 《唐律疏議》亦云:「若非法而擅賦斂,及以法賦斂而擅加益,贓重入官者,計所擅坐贓論。」[34] 可見「盜賦」或「擅賦」即不當地、擅自斂人財物,漢簡乃至晉唐律法皆視「擅賦」與貪贓受賄的行為等同,均是利用威權獲取財物的不當行為,作坐贓論。 而「受所監」亦是贓罪的其中一項罪名,即凡官吏接受其所監督、管治的下屬吏民的財物都要計贓論罪。景帝時就「吏受所監」的問題重新立法,規定:「吏及諸有秩受其官屬所監、所治、所行、所將,其與飲食計償費,勿論。它物,若買故賤,賣故貴,皆坐臧為盜,沒入臧縣官。吏遷徙免罷,受其故官屬所將監治送財物,奪爵為士伍,免之。無爵,罰金二斤,令沒入所受。有能捕告,畀其所受臧。」師古亦注曰:「帝以為當時律條吏受所監臨賂遺飲食,即坐免官爵,於法太重,而受所監臨財物及賤買貴賣者,論決太輕,故令更議改之。」[35]可知「吏受所監臨賂遺飲食」是一項官吏職務犯罪的罪名。又見《漢書.蕭望之傳》載:「受所監,臧二百五十以上,請逮捕繫治。」[36]另外,值得注意的是《唐律》「受所監臨財物」一項中還包括了「諸監臨之官,私役使所監臨,及借奴婢、牛馬駞騾驢、車船、碾磑、邸店之類,各計庸、賃,以受所監臨財物論。」[37] 即官吏私自役使下屬吏民亦違反「受所監臨財物」一罪,未知漢律是否有類似規定。總的來說,宏「受賕請」、「不雇直」,甚至可能包括私自役使無任徒若去釀酒,均可歸為「盜賦,受所監」的贓罪,因此解書標題為「臧罪竟解書」。 (10)當與(11)相連,即「男子劉得與宮相知,無故入官寺留、再宿」。劉得亦因擅入官寺留宿,涉干亂吏治被罰金四兩。一兩直六百廿五錢,即劉得罰金為二千五百錢;張石的罰金為八兩,即五千錢,二人的罰金屬金曹收責。又及,「不問宏、宮所山省徒錢」一句實在語意不明。但前一句說到「時達隨供未還」,當是指達尚未回來,即悝還沒考問達,達是與丸一同私市肉等物品的人,那麼詢問內容大概與市物不雇直相關。因此之故,筆者思疑「宏、宮所山省徒錢」或為「宏、宮所省山徒錢」,即宏、宮所沒有付足給山徒的雇直。 「唯」字後留空沒寫字,下接的一枚簡應頂格寫上「廷謁傅前解」(例58 CWJ1③:325-2-17)、「廷謁言府」(例69 CWJ1③:325-5-6)、「明廷財」(簡2010CWJ1③:129A)等建議用語,再以「悝惶恐叩頭死罪死罪」結束文書,乃文書的慣用寫法。值得注意的是「實核未竟」四字,即尚未調查完畢,可能是指未能向達考問有關「不雇直」的具體金額,掾劉仙只好自行實核,但未有結論。但(12)為「竟解書」,即是悝就朱宏及劉宮臧罪一案已考問調查完畢的解書,與「實核未竟」頗有矛盾。再者,如張亞偉所言,(14)的完整題名或是「永元十六年十二月,左倉曹史朱宏、劉宮、卒張石、男子劉得本事」,即原始文件或最接近原始文件,可以據之進行後續工作的事實依據。因是之故,筆者最初猜測這些木兩行未必全為「從掾位悝言考實倉曹史朱宏劉宮臧罪竟解書」,可能有些屬於最初考實的解書,有些屬於最後實核完畢的竟解書,有些屬於官吏整合的「本事」,只是最後經同一書手繕寫。但既然(12)的「竟解書」上有筆跡明顯不同、屬二次書寫的啟封信息,那麼便當是實際上呈到縣廷的文書原件。如此的話,筆跡相同的(1)至(11)大概均屬這份「竟解書」內容。也許是因為這個案件涉及的罪行及證人太多,雖然有「實核未竟」之處,但關於宏宮二人的臧罪己考實完畢,至於其他部分,可能還會有「卒張石自言解書」、「掾劉仙言考實倉曹史朱宏劉宮所省山徒錢竟解書」等。當然,部分木兩行也許不屬於「竟解書」,而是同樣由悝所抄錄並隨「竟解書」上呈的「本事」或其他文書。 (12)的「十二月七日到」明顯屬二次書寫,這種記錄啟封訊息的標題簡,或置於簡冊末端。因五一廣場簡中有大量留空啟封訊息的木兩行簡,如簡2010CWJ1②:124A,這類留空啟封訊息的木兩行簡乃解書或其他文書的開首內容。如簡冊是由末端卷起,大可將啟封訊息填入這些位於簡冊首端的「史 白開」簡,但留空訊息也許代表這些簡冊是由首端卷起,而啟封者則把啟封訊息寫在簡冊末端的標題簡背面。另外,「從掾位」即相當於掾的散吏,[38](14)木楬又見有「左賊」標記,這位散吏悝或是簡2010CWJ1③:261-1提及的「賊捕掾向悝」。(14)記有永元十六年十二月(公元105年),而簡2010CWJ1③:261-1提及了「丙戌贖罪詔書」,當為東漢安帝永初元年(公元107年)九月丙戌日頒布的詔書[39]。因此,向悝可能於永元十六年時尚任左賊曹從掾位的散吏,負責相當於賊捕掾的工作,永初元年時或已轉任為職吏,成為正式的賊捕掾。 (13)這一類君教木簡形制與木兩行無疑,似乎可以編聯於簡冊之中。按照唐俊峰的說法,鄉級機構的文書送至縣廷後,將送予長官批示,再根據批示送往相關的曹處理。而他認為(13)左下的「已屬」或是屬吏根據「屬金曹收責」所作的追記。[40]這個推測確有幾分道理,但暫時未有其他類似的例子佐證,且根據標題簡及(14)的木楬,這份解書似乎應送往左賊曹處理。 總結而言,根據上述文書格式及內容釋讀,(1)、(2)當相連;(4)至(7)相連;而(3)應編聯在(2)及(4)之間,前後尚有缺簡;(9)當接在(8)之後,下接(10)及(11)。這份解書的編聯順序當為:缺簡à簡347à簡333+334à缺簡à簡366à缺簡à簡231à簡301à簡344à簡370à缺簡à簡378à簡361à簡379à簡365à缺簡,而簡367為標題簡,或編聯於簡冊末端,另外簡368或為追記。 附記: 本文曾在2020年1月6日發表於香港中文大學歷史系中國歷史研究中心舉辦的「五一廣場東漢簡牘工作坊」,論文的修訂多承黎明釗教授、唐俊峰師兄、楊頌宇師兄,以及簡牘研讀班的諸位同學惠賜建議,謹此致謝! 附圖  [1] 長沙市文物考古研究所、清華大學出土文獻研究與保護中心、中國文化遺產研究院、湖南大學嶽麓書院編:《長沙五一廣場東漢簡牘》(壹)、(貳)(上海:中西書局,2018年)。 [2] 此案《選釋》的整理者、李蘭芳、張亞偉、唐俊峰、廣瀨薰雄、黃浩波等先生均曾整理及作出討論,分見長沙市文物考古研究所、清華大學出土文獻研究與保護中心、中國文化遺產研究院、湖南大學嶽麓書院編:《長沙五一廣場東漢簡牘選釋》(上海:中西書局,2015年),頁211;李蘭芳:〈《長沙五一廣場東漢簡牘選釋》札記數則〉,武漢大學簡帛研究中心「簡帛」網站,2017年5月2日,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2797;張亞偉:〈五一廣場東漢簡“左倉曹史朱宏、劉宮、卒張石、男子劉得本【事】”簡冊復原〉,武漢大學簡帛研究中心「簡帛」網站,2019年4月30日,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=3357;唐俊峰:〈東漢早中期臨湘縣的行政決策過程──以五一廣場東漢簡牘為中心〉,頁162-163;廣瀨薰雄:〈長沙五一廣場東漢簡牘中所見的“山徒”小議〉,收入氏著《簡帛研究論集》(上海:上海古籍出版社,2019);黃浩波:〈簡牘所見秦至東漢幾個時期的金錢比價〉,發表於2019年10月12日舉行的第九屆“出土文獻與法律史研究” 國際學術研討會。 [3] 筆者曾在香港中文大學中國歷史研究中心主辦的「五一廣場東漢簡牘工作坊」上發表〈五一廣場東漢簡所見「解書」初探〉一文,其中論及解書的性質與文書結構,以及朱宏案等冊書的復原方案,現拆分為兩篇文章,有關解書的部份額外再發表。 [4] 《選釋》的例20、132、142及143即《長沙五一廣場東漢簡牘》(壹)的簡231、301、361及366,因後者的釋文有所修訂,故以後者的簡號及簡文為本。 [5] 張亞偉:〈五一廣場東漢簡“左倉曹史朱宏、劉宮、卒張石、男子劉得本【事】”簡冊復原〉。 [6] 張亞偉:〈五一廣場東漢簡“左倉曹史朱宏、劉宮、卒張石、男子劉得本【事】”簡冊復原〉;周海鋒:〈《長沙五一廣場東漢簡牘【壹】》選讀〉,武漢大學簡帛研究中心「簡帛」網站,2018年12月26日,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=3279。(搜尋,2019.03.23) [7] 【東漢】許慎著;【清】段玉裁注,《說文解字注》(鄭州:中州古籍出版社,2006),卷6,〈貝部〉,頁281b。 [8] 【漢】司馬遷:《史記》,(北京:中華書局,1982),卷75,〈孟嘗君列傳〉,頁2360-2361。 [9] 王利器:《鹽鐵論校注》(北京:中華書局,1992年),頁68。 [10] 圖版來自漢語大字典字形組(編),《秦漢魏晉篆隸字形表》,(成都:四川辭書出版社,1985),頁422。 [11] 睡虎地簡及張遷碑圖版來自湖南省文物局編著:《湖南簡牘名跡》(長沙:湖南美術出版社,2012),頁245。 [12]《說文解字注》,卷6,〈貝部〉,頁282b。 [13] 湖南省文物局編著:《湖南簡牘名跡》,頁244。 [14] 有關此案涉及的罪名,李均明先生曾撰文討論「不承用詔書」、「盜賦受所監」等意思,可參考氏著:〈長沙五一廣場東漢簡牘所見職務犯罪探究〉,《鄭州大學學報(哲學社會科學版)》,2019年05期,頁82-87。另外,張亞偉亦有所討論,但他釋「不承用詔書不敬」為宏、宮不承認用詔書不敬的罪名,其他說法亦需商榷。 [15] 【南朝宋】范曄(撰)、【西晉】司馬彪(撰志)、【南梁】劉昭(註志)、【唐】李賢(註):《後漢書》,(北京:中華書局,1965 年),卷4,〈孝和孝殤帝紀〉,頁192。 [16] 【唐】房玄齡等:《晉書》(北京:中華書局,1974),卷30,〈刑法志〉,頁928。 [17] 《選釋》,頁219。 [18] 李蘭芳:〈《長沙五一廣場東漢簡牘選釋》札記數則〉。 [19] 彭浩、陳偉、工藤元男(主編),《二年律令與奏讞書:張家山二四七號漢墓出土法律文獻釋讀》(上海:上海古籍出版社,2007),頁113。 [20] 【東漢】班固:《漢書》(北京,中華書局,1962),卷23,〈刑法志〉,頁1099。 [21] 《後漢書》,卷2,〈顯宗孝明帝紀〉,頁119。 [22] 《選釋》,頁219。 [23] 李蘭芳:〈《長沙五一廣場東漢簡牘選釋》札記數則〉;張亞偉:〈五一廣場東漢簡“左倉曹史朱宏、劉宮、卒張石、男子劉得本【事】”簡冊復原〉。 [24] 《漢書》,卷31,〈陳勝傳〉,頁1790;《史記》,卷6,〈秦始皇本紀〉,頁270。 [25] 「天下女徒已論,歸家,顧山錢月三百」,參見《漢書》,卷12,〈平帝紀.元始元年〉,頁351。 [26] 《漢書》,卷91,〈貨殖傳〉,頁3686。 [27] 「所」如釋為「作所」似乎與賜酒及宮從門下歸還無關,而「所」亦可釋為量詞或不定數詞,表示大概的數目,如五一廣場簡的「創一所」(簡2010CWJ1③:202-11)、「男子復走五步所」(簡2010CWJ1①:89-1),所以這裏或可斷為「二杯所」,即大約兩杯之意。 [28] 《漢書》,卷31,〈陳勝傳〉,頁1785。 [29] 《漢書》,卷90,〈酷吏傳〉,頁3665。 [30] 于豪亮:〈居延漢簡校釋〉,《考古》,1964年第3期;李均明:〈東漢時期的候審擔保——五一廣場東漢簡牘“保任”解〉,《湖南大學學報(社會科學版)》,2017年05期,頁1-4;吴雪飛:〈長沙五一廣場簡牘法律用語續探〉,《出土文獻研究》(第十六輯)(上海:中西書局,2017);李蘭芳:〈《長沙五一廣場東漢簡牘選釋》札記數則〉。 [31] 李均明:〈長沙五一廣場東漢簡牘所見職務犯罪探究〉,頁82-87。 [32] 彭浩等,《二年律令與奏讞書:張家山二四七號漢墓出土法律文獻釋讀》,頁163。 [33]《晉書》,卷30,〈刑法志〉,頁929。 [34] 【唐】長孫無忌等撰:《唐律疏議》(台北:弘文館出版社,1986),卷13,頁251。 [35] 《漢書》,卷5,〈景帝紀〉,頁140。 [36] 《漢書》,卷78,〈蕭望之傳〉,頁3281。 [37]《唐律疏議》,卷11,頁224。 [38] 安作璋、熊鐵基,《秦漢官制史稿》(濟南:齊魯書社,2007年),頁633-634,673-675。 [39] 「丙戌,詔死罪以下及亡命贖,各有差。」見於《後漢書》,卷五,〈孝安帝劉祜紀〉,頁208。 [40] 唐俊峰:〈東漢早中期臨湘縣的行政決策過程──以五一廣場東漢簡牘為中心〉,頁162-163。 (編者按:本文收稿時間爲2020年6月6日15:18。) (责任编辑:admin) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

睡虎地簡52.9

睡虎地簡52.9  張遷碑

張遷碑  走馬樓西漢簡

走馬樓西漢簡 五一廣場簡2010CWJ1③:198-17

五一廣場簡2010CWJ1③:198-17  五一廣場簡2010CWJ1③:200-1

五一廣場簡2010CWJ1③:200-1