|

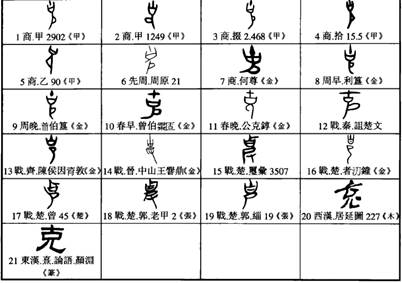

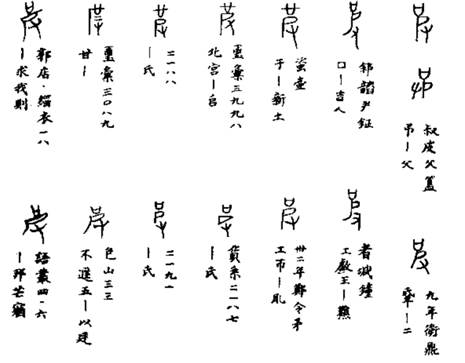

2017年10月至2018年1月,山東省文物考古研究院 、滕州市文物局對大韓東周墓地進行發掘,出土一件郳公戈(圖一),胡部有銘文。這件戈對於研究春秋晚期郳國歷史和文字具有重要價值。  圖一  圖二 此戈直援尖鋒,脊部凸起明顯,中胡,闌內側三穿,內呈刀形,上有一橫穿。關於此戈的年代,最早研究郳公戈的孫敬明先生認為是“時代為春秋中期”。[1]賈一凡先生認為此戈與邾大司馬戈、薛國故城M 2 出土的Ⅱ式戈M2 ∶ 2 7 、Ⅲ式戈M 2 ∶ 3形制相近,定爲春秋晚期偏晚器。[2]我們認為,賈先生的意見是很有道理的,此戈形制屬於春秋晚期比較常見的器形(銘文本身亦可證明,詳下文),1991年薛國故城出土薛侯定戈(圖二),銘文作“薛侯定之造戈”。[3]薛侯定即薛襄公,其在位十三年,於魯定公十二年(前498年)去世,郳公戈與薛侯定戈形制非常接近,二者年代近似,因此郳公戈時代定爲春秋晚期偏晚是完全沒問題的。 關於郳公戈的銘文,孫先生和賈先生都釋爲“郳公克父,擇其吉金,作其元用。”關於器主,賈先生進一步指出,春秋晚期的郳公克敦(《集成》0 4 6 4 1),其器主為“郳公克”與郳公戈器主為同一人。我們認為,二位先生對於器主的釋讀恐怕是有問題的。郳公戈器主名作如下形:  (照片) (照片) (拓片) (拓片) 從字形上看,二位先生都是將其釋爲“克父”兩字。“克”字從“由”從“皮”省(或從“皮”)(圖三),戈銘所謂“克”字口形上部沒有任何“十”“丨”字形筆畫,與“克”形完全不合,而整體字形與“皮”字相同(圖四),無疑應改釋爲“皮”。  圖三 《說文新證》588頁  圖四 《古文字譜系疏證》2344頁 近年來,董珊先生介紹過郳國流散的一組四件青銅鎛和一件青銅觥。[4]根據其研究,二器都是春秋晚期郳公 穆公——恭公——惠公—— 穆公最早死於昭公十七年(前525年),郳公 我們知道,“ 總之,我們將郳公戈器主改釋爲“皮”,認為其與郳公 後記:2018年本人在博士論文寫作期間,拜讀孫敬明先生研究大韓墓地所出郳公戈文章,雖然孫先生未公佈銘文,但當時根據此戈的內容已經懷疑器主與郳公 [1] 孫敬明:《新見郳公戈芻議》,《中國文物報》,2017 年5月30日,第007版;孫敬明:《劍戈不容瀆,犯者必懲戒——從新見郳公戈談起》,《中國文物報》,2018年1月9 日,第005版;孫敬明:《郳器三箋》,山東博物館編《山東博物館輯刊》(2019年),文物出版社,2019年,第12頁。 [2] 賈一凡:《新見小諸國有銘青銅器探析》,《江漢考古》2020年第1期。 [3] 此戈著錄於李伯謙主編《中國出土青銅器全集》393號(龍門書局,2018年),原書將時代定爲戰國,應改爲春秋晚期。原釋文作“薛侯定之徒戈”,“徒”字原形作“ [4] 董珊:《郳公 [5] 黃德寬主編:《古文字譜系疏證》,商務印書館,2007年,第2348頁。 [6] 吳鎮烽:《金文人名彙編》,中華書局,2006年,第454頁。 (編者按:本文收稿時間爲2020年6月22日08:23。) (责任编辑:admin) |