|

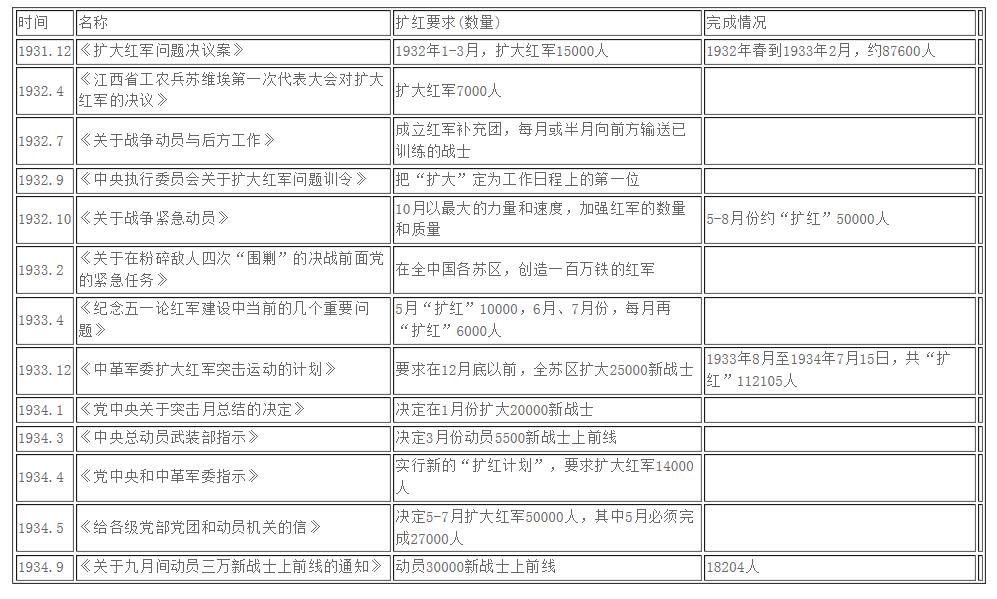

内容提要:土地革命战争时期,为满足反“围剿”战争对兵员补充的需求,中国共产党和苏维埃政府开展了以“扩红”运动为主要方式的兵役动员。在各级兵役动员机构的高效运作和协调配合下,通过广泛建立和使用各种群众组织和半军事化组织,运用灵活的动员技巧,实现了苏区利益的整合,为战争提供了大量的人力资源,也为抗日战争时期和解放战争时期兵役制度的发展完善奠定了坚实基础。 关 键 词:土地革命战争时期/“扩红”运动/兵役动员 作者简介:刘爱民,国防大学政治学院军队司法工作系副教授;赵小军,国防大学政治学院军队纪检监察系副教授。 兵役动员是为了满足武装力量作战对兵员补充的需要而进行的动员,是武装力量动员的组成部分。①土地革命战争时期的兵役动员,是在战争背景下以“扩红”运动为中心展开的。对于新生的中国共产党和苏维埃政府来说,武装力量建设问题是一个全新的课题,没有既往的经验可以借鉴,兵役动员亦是如此。基于此,这一时期的兵役动员,无论是动员机构的设置、动员原则的确立以及动员制度的实施等方面都表现出围绕战争进程而不断探索的过程。 一、“扩红”运动中的兵役动员机构 兵役动员机构,“是国家在中央政府、各级地方政府和军事机关中设立的负责动员工作的职能部门。在动员体制中,起关键作用的是各级动员机构”②。建立完善的兵役动员机构,是实施快速动员的重要组织保障。土地革命战争时期的“扩红”运动,其目的是为了满足反“围剿”战争对兵员补充的需求,因此完善高效的组织机构对于兵役动员工作的开展至关重要。 1930年7月25日,中共中央下达《关于党的军事机关组织与系统问题》(中共中央通知第154号),明确规定建立各级武装动员机构:在中央军委常委之下设立秘书处、总政治部、总参谋部、武装工农部、军务部、经理卫生部、士兵运动委员会、外兵工作部等8个部委;各省军委之下设秘书处(科)、参谋科、武装工农科、组织科等机构;特委市委县委均应设立军事委员会;各大中心城市的区委,关系武装暴动,非常重要,应设立军委的组织,并且要有参谋、组织、武装工农科及秘书与兵委;县以下的区委应设立军科。③10月,中共中央颁布的《中国工农红军编制草案》规定,中央军委参谋部下设动员补充科。④1931年中共苏区中央局军委成立后,总参谋部之下设立动员科。11月中革军委成立,根据中共中央指示,总参谋部和总政治部下分别设立动员科和地方工作部。1932年2月,中革军委总参谋部编制调整,动员科改为动员局。7月7日,中华苏维埃共和国临时中央政府决定,在人民委员会之下设立劳动与战争委员会,作为全国战争动员的领导机构。1933年夏,中革军委成立总动员武装部,曾一度改为总动员部,并在红军司令部下设武装动员局(六局)。1934年2月,中革军委发布《恢复总动员武装部取消第6局》的命令,“为使战争动员工作密切连(联)系地方部队的组织和训练”,将总动员部改为总动员武装部,红军总司令部武装动员局同时并入该部。在上述动员领导机构建立的同期,各苏区红军也先后建立了动员机构;苏维埃政府则普遍建立“扩红”工作机构:市区苏维埃、区属市苏维埃及乡苏维埃之下的“扩大红军委员会”,负责管理扩大红军和归队工作;“优待红军委员会”负责优待红军家属;“慰劳红军委员会”负责收集慰劳品,进行红军慰劳工作。县及省属市、区军事部设立的第二科,管理扩大红军及战争动员工作,并兼负责赤卫队的组建和训练。省县区市内务部下设立的优待红军科,负责管理红军登记和统计,监督红军优待条例的执行等。⑤同时,为了整合全社会力量投入扩红动员,1934年9月7日,中共苏区中央局在《关于扩大红军的决议》中,要求“每个城乡苏维埃,每个工会、雇农会、贫农团,每个赤卫队、少先队、每个反帝拥苏同盟、互济会”⑥都应普遍深入地动员群众参加红军。中华苏维埃共和国中央执行委员会在《关于战争动员与后方工作的训令》⑦中,对动员机构的建立、人力物力动员的内容和权限等,都作出了明确规定。 由此可见,兵役动员是党政军机关的共同事务,中共中央、中央军委及中央革命军事委员会(中革军委)、苏维埃政府都设立了相应的动员机构,形成了以苏维埃政府为主管机关、以军事机关为工作骨干,工会、贫农团、互济会等社会团体积极协助的人民武装动员组织体系。这些机构的建立,构建了党政军机关的相互协作机制,加强了对兵役动员工作的领导,促进了兵役工作的顺利开展。 二、“扩红”运动中兵役动员的原则 (一)阶级路线原则。朱德在《怎样创造铁的红军》一文中指出:“红军是工农的军队,也可以说是一切劳苦群众的军队……红军的组织成分必须有充分的阶级性,就是工农劳苦群众才有资格来当红军。”⑧阶级路线在苏维埃时期的扩军过程中被始终贯彻,无论是在党的决议案,还是在苏维埃代表大会的决议案,以及在各种扩军的命令、训令和指示中,都无一例外地强调红军的阶级性。中华工农兵苏维埃第一次全国代表大会《红军问题决议案》规定:“一切劳动者,工人,雇农,贫农,城市贫民,都有武装起来保护苏维埃政权的权利,一切属于统治阶级的和剥削者:军阀,地主,豪绅,官僚,资本家,富农及其家属都不准加入红军。”⑨江西省工农兵苏维埃第一次代表大会发布的《对扩大红军的决议》也指出:“红军是工农的武装,是巩固苏区发展苏区的主要力量,在扩大红军中,严防一切豪绅地主富农流氓分子的混入,企图破坏红军。”⑩中央执行委员会也发布了《关于扩大红军问题的训令》指出:“当红军不仅是义务,而且是工农阶级的特有权利,一切剥削者这种权利都被剥夺了。”(11)这些被剥夺了参军权的地主富农,苏维埃政府也给了他们服役的机会,“地主应编入永久的劳役队,富农则应编入临时的劳役队”(12)。在阶级路线之下,农民及其他小资产阶级自然成为军队构成的主要来源和基础。据1929年5月红4军的统计,农民与其他小资产阶级成分占兵源的70%,在后来的战争岁月中,这一比例大体维持不变。如毛泽东所说:“中国共产党的武装斗争,就是在无产阶级领导之下的农民战争。”(13)所以,阶级路线原则是土地革命战争时期兵员动员过程中的第一原则。 (二)数量优先、兼顾质量原则。由于战争进程发展的紧迫性以及战争伤亡的急剧增加,导致了兵员动员的紧迫性。面对国民党军事“围剿”规模的日益扩大,红军的规模成了中国共产党和苏维埃政府关注的核心问题。为此,从1931年到1934年,一系列关于“扩红”的重要决议、通告、训令等,对于“扩红”的要求作出了详细规定(重点为“扩红”数量),详见下表(14):  数据来源:《红色中华》,《湘赣革命根据地史料选编(上册)》,《宁化文史资料》等。 由此可见,为了完成紧迫的“扩红”指标,党和政府力图通过有强制力的法规文件作为这一运动的推动力。对“扩红”数量的要求与兵员质量之间存在着难以解决的矛盾。在这一点上,中共和苏维埃政府也作出了一些努力,避免“扩红”过程中对数量的单纯追求。在中执委《关于扩大红军问题训令》中,针对有些地方“小的弱的老的甚至阶级异己份子,都充数送到红军中去”的做法专门规定:“对于成分和质量,要加以详细的检查,不要异己份子和不积极的,身体不健康的份子,充数送去,要使当红军的是工农群众中最健康的最积极的份子,这样才能在质量上去加强红军。”(15)为了保证新兵质量,各部队和苏维埃政府也专门颁布了一些法规,明确规定入伍条件,朱德和毛泽东联名发布的《征募和教育新兵问题的训令》中规定:“征募新兵年龄须在16岁以上30岁以下,身长四尺二寸(裁尺)以上,体格强健,无恶疾及非五官不全者。”(16)闽西苏维埃政府发布的《闽西苏维埃政府布告(第八号)—征募志愿兵》规定:“1.忠实勇敢无反动行为者;2.身体强健而无嗜好者。”(17)可见,这一时期对于参军条件的要求相对较低,但在“扩红”任务如此紧迫的前提下,反映出中共和苏维埃政府给予兵员质量最低限度的关注。 (三)协调配合原则。兵役动员工作具有军地双重属性,是一项涉及各个领域、各个部门和各行各业复杂的社会活动。苏维埃时期的兵员动员工作,虽然在系统化和制度化方面还处于初创阶段,但是中共和苏维埃政府依然作出了协调配合的最大努力。 首先是破除本位主义。“扩红”运动中的本位主义包括地方本位主义和红军本位主义,主要表现为割裂地方武装与红军之间的联系。比如“在扩大红军工作中发生独立师独立团与红军中派遣员争兵的事件(如独立五师与八师在永丰争兵的事),又发现红军派遣员不经组织直接向地方武装拉兵事,同时又有随便改编地方武装的现象,结果使地方武装坍台”(18)。也有地方政府出于拥兵自卫的思想,“对于开小差的士兵,不积极督促归队,反而分配在地方工作,甚至如福建各地,写信叫红军的士兵回家,有的地方对于主力红军的扩大,反不及扩大地方武装的积极”(19)。对于这些本位主义现象,中共中央和苏维埃地方政府称之为“极大的错误”,简直就是“背叛革命”,同时在各种决议和训令中也指出了改正措施。《江西省工农兵苏维埃第一次代表大会对扩大红军的决议》指出:“扩大地方武装即是扩大红军,绝不能把两者对立起来,在扩大红军区域中以县为单位,划出一二区给地方武装作补充,区地方武装上应以随时上前线编入红军为目的,地方武装更不应收容红军的逃兵,更不应妨害红军主力之扩大。”(20)同时,总政治部在《关于红色五月中扩大红军工作的指示信》指出:“各军派到地方做扩大红军工作的同志与各级拥护红军委员会,必须接受地方党部的指导,必须帮助地方党部与群众团体做扩大红军工作,而不能‘坐在政府要兵’。红军与地方武装‘抢兵’的错误要立即停止。”(21)通过地方政府和军队机关出台的法规文件,厘清了主力红军与地方武装之间的关系,有效促成了军队与地方政府在扩军问题上的协调配合。 其次是政府各部门之间的协调配合。兵役动员工作是一个涉及宣传、征召、优抚等诸多方面的系统性工作,需要各部门之间的共同参与和合作。苏维埃时期,为了增强各部门之间的配合,各地苏维埃政府都作出了具体规定,《湘赣省苏维埃政府训令(第二号)——关于扩大红军突击运动的工作指示》规定,“各级苏维埃各部门,应在自己的工作中,紧紧联系到扩大红军,深刻认识扩大红军是自己的经常性主要任务。教育部要下发各种关于扩大红军的宣传品;土地部在查田运动中联系到扩大红军;裁判部坚决执行处罚那些破坏扩大红军与不执行红军优待条例的分子;国民经济部领导各消费合作社检查执行对优待红军家属买货廉价与优先购买的优待程度等;工农检查部应严格检查优待红军条例的执行,处罚破坏优待红军条例或执行怠工的分子”(22)。江西省《第二次工农兵代表大会扩大红军与地方武装问题决议案》也指出:“必须在苏维埃的各部门工作与动员工作的配合,如土地部门应特别注意红军家属土地分配……劳动部应在实行劳动法中间鼓动工人和失业工人大批加入红军;内务部应该充分执行优待红军家属工作……粮食部要经常调剂解决红军家属粮食困难。”(23) 三、“扩红”运动中兵役动员的实施 1932年11月,中央人民委员会发布紧急决议《关于战争动员与工作方式》,指出:“苏维埃的工作作风,是群众化、组织化、纪律化,是具有艰苦斗争的坚忍性,一切脱离群众的工作作风,都是官僚主义的作风。”(24)“扩红”动员作为战争动员工作的关键一环,在其实际进行的过程中,苏维埃的工作作风都得到了切实体现。 (一)“扩红”动员的群众路线。何谓群众路线?毛泽东对此指出,“凡属正确的领导,必须是从群众中来,到群众中去”(25)。这就是说,在制定政策时要深入群众调查,将群众的意见集中起来;在执行政策法令之时,要到群众中做宣传解释,获得群众的认同和参与。由此可见,群众路线的核心是如何了解群众、动员群众、组织群众,实现群众运动“自上而下”向“自下而上”路径的转变。 深入乡村。关于如何动员,中央执行委员会在《关于扩大红军问题训令》(第15号)中要求各级政府“去发动最广大的工农群众,对于参加战争的积极性,自愿的踊跃的去当红军。”(26)至于发动群众的方法,江西省苏维埃政府在《通告——军字第二号》中指出:“一要组织宣传队,挑选观念正确而比较会讲话的人来充当宣传员,分发到各村各户去宣传;二要举行化装讲演,表演各种关于扩大红军及其革命行动的戏剧;三要举行红军宣传周,在宣传周多开大会多发传单贴标语。”(27)在“扩红”动员过程中,首先要知道如何接近群众。毛泽东对此很有心得,他曾经对时任于都县扩红突击队队长的刘英说:“你嘴巴子很伶俐,能说会道,这是你的优点,但是注意语言的通俗化,因为你宣传的对象是农民,长篇大论不灵,学生腔也要不得,要像江西老表说话呐。”(28) 深入乡村的目的是接近群众、宣传群众。宣传工作是“红军中的第一个重大工作”,为此,苏维埃政府成立之后,从中央到省、县、区、乡直至村都设立了宣传机构和队伍。他们的主要工作就是为“扩大红军、经济建设、纪念节等做宣传”(29)。宣传干部的职责是“专门研究宣传材料和宣传方法,鸟吗(怎样)能使群众更了解”(30)。为了使群众能够了解,需要用他们能够接受的宣传形式,因此,民歌队、新剧团等应运而生,“白天晚上,田头山岗,村前屋后,大会小会到处都可以听到《扩大红军》、《十送郎》、《莫念家》等动听感人的山歌”,营造“扩红”的良好氛围。村里还组织新剧团进行演出,“当戏演到青年报名当红军时,感动得台下观众纷纷举手报名”(31)。 当然,深入乡村,接近群众,红军自身也责无旁贷,红军是人民的军队,这种形象对于“扩红”运动至关重要。要与群众打成一片,最好的办法就是帮他们做事,尤其是帮他们生产,“譬如派干部去帮助群众分配土地,建立政权;插秧打禾时,士兵们就去帮农民工作,不要工钱,也不吃他们的饭”。至于干多干少并不重要,关键是劳动创造了和谐的交流氛围,在劳动的过程中,“群众与红军就结有一种生死密切的关系”(32)。 深入乡村,只是打开农民心扉的一块敲门砖,如何让民众抛弃对革命的疑虑,放下“锄头”,拿起“枪械”,这是“扩红”所面临的无形而又无时不在的难题,而这一难题的破解之道便是使群众运动起来。 运动群众(33)。如前所述,群众路线的核心是要将“自上而下”的动员转化成“自下而上”的运动,要求在实际工作中,要注重培育群众的组织观念和群众团体的威信。群众团体的威信是他们领导群众的合法性基础,也是运动群众的关键步骤,这个过程需要高超的动员技巧和运动策略。土地革命战争时期,苏维埃政府通过诸如土改运动等一系列活动,实现了社会利益的分配和保护,在红军的协助下,苏区社会形成了以革命积极分子为主体的群众组织,他们成为了党在群众中的代言人。党把“扩红”的计划放到群众组织中去讨论,每个群众组织通过自己的系统一直到每个成员。这样,整个动员计划很快到达每个村庄和每个家庭,男女老少都卷入到动员潮流中来。长冈乡女工农妇代表会第三次会议的主题是“扩大红军”“优待红属”“慰劳红军”等;在军事动员上,“她们充当短夫”(34)。儿童团委员会的首要工作也是“做扩大红军与归队运动的宣传,(宣传三四次不去才笑他)。”(35)当妇女和孩子都被动员起来加入“扩红”宣传之时,“运动群众”便顺理成章地转化为“群众运动”。这时,党也就有了充足的理由实现从制度约束向超越制度的转换。对于党和政府而言,需要针对“扩红”运动制定法律规范,但这只是革命者应该达到的最低标准;兵役动员更多的表现为超越制度本身的政治动员。 (二)“扩红”动员的组织化。中国传统乡村社会的组织处于一种松散的状态,所谓“皇权不下县”,乡绅和地主在乡村组织中占据着领导地位。苏维埃政权的建立打破了这种社会格局,通过土地改革运动而建立起来的各种群众组织,将其政治理想和革命方针传递给每家每户,从而实现对整个社会的控制。 对于组织在扩红运动中的重要性,反映在苏维埃政府关于“扩红”工作的各种训令和命令中。1932年9月《中央执行委员会关于扩大红军问题的训令》规定:“扩大红军的工作,应当以选民大会、工会、贫农团、反帝、互济、拥苏等群众团体来发动群众去当红军。”(36)1932年11月人民委员会发布紧急决议《关于战争动员和工作方式》指出:“动员群众的方式,要运用苏维埃的各种组织,以及一切群众团体,来发动群众,城乡代表会选民大会,是直接动员群众的工具,工会是动员群众的基石。”(37)以这些法令为依据,苏区的群众组织纷纷建立,比如扩大红军委员会、拥护红军委员会、贫农团、互济会、女工农妇委员会、儿童团、工会等。这些组织没有属于自己本组织的利益,它们只是从不同的角度来支持苏维埃各种政策法令的落实。对于同一个个体来说,除了是一个村的村民之外,有可能还是拥军委员会成员或者互济会会员,几乎每个人都可以在社会政治网络中找到自己的坐标。在“扩红”动员过程中,这些组织结合自身的实际能力发挥着不可或缺的作用。比如工会要成立教导队,专门训练工人干部介绍到红16军,以改造红16军的无产阶级成分;青年团(领导少年先锋队和儿童团)除做好优抚红属和慰劳红军工作外,比较重要的工作是组织红军的预备队——少年模范团、少年模范营、赤少队等,平时既做优抚工作,也进行军事训练,需要时则整团、整营地加入红军,有红军“蓄水池”的作用;妇女会更为重要,在“扩红”方面,她们既是自己当兵的丈夫、儿子的主要支持者,是山歌队、舞蹈队的中坚力量,也是军属家庭的主要劳动力。(38) 除了上述群众组织之外,在苏区还存在更为严密的半军事组织,主要包括:赤卫队、少先队、红军预备队等。这些组织的任务主要是:平时劳动、学习、参加军事训练和政治教育;战时支援前线,配合红军主力作战。以长冈乡为例,24岁到45岁的所有非重病残疾者被编入赤卫军;16岁到23岁的除病残之外编入少队;45岁以上者未编入赤卫军的则当短夫。(39)这种经过精心设计的地方军事化组织,像一张严密的网络把所有人聚集在一起,一方面分享革命果实,另一方面也要参与胜利果实的保卫。苏区群众无论老、弱、妇、孺都被组织起来,接受训练并分配工作,通过群众性组织和半军事化组织的建立,几乎人人都在苏区特定组织中找到了自己的位置,在政治斗争与军事运动的磨砺中,逐渐从宗族、血缘和地缘等意识中走出来,走上一条以苏维埃共和国和工农群众利益为对象和目标的革命道路。 (三)“扩红”动员形式的多样化。中国共产党通过深入乡村,打通了接近群众的情感路径;通过群众组织,构建了党政军民一体化的社会网络。但是这些措施仅仅为“扩红”动员提供了工作平台,要使“扩红”动员向纵深发展,必须在动员形式的多样化上有所突破和创新。通过对这一时期的动员过程的考察,兵役动员方式的多样化主要体现在以下两个方面: 1.宣传形式的多样化。仅凭“暴风骤雨似的,草草轻率的”宣传,“终究是一点皮毛,经不得些风吹草动”(40),因此,党在“扩红”运动中采取了丰富多样的宣传形式。首先,创办各种报刊杂志,并根据宣传对象的年龄和职业,注意“扩红”宣传的普适性。比如《红色中华》《斗争》《苏区工人》《红星》等红色报刊采用通俗易懂的语言宣传“扩红”的目的和意义、“扩红”政策、以及各地“扩红”的成就、方法和经验。(41)同时,针对不同对象,在宣传内容上也有所差异,比如1932年2月总政治部专门发布了《革命标语》,分别适用于白色区域、赤色区域、红军内部,同时,对于工人、农民、白军士兵、红军、革命青年、劳动妇女提出不同的宣传口号,其中有很多是适用于“扩红”的。(42)其次,宣传场合的选择不拘一格。宣传场合的选择,对于深入宣传效果十分重要。在“扩红”运动中,各种会议成了宣传的主阵地,比如选民大会、乡代表会议、各种座谈会、茶话会等都将“扩红”作为主要议题;同时,“在厂内、工房内、学校内、寄宿舍内、兵营中、农村中、机关中,举行飞行集会……进行广泛的鼓动”。除此之外,组织宣传队、演讲队蓝衫(剧)团等,到圩日集会、田间作坊作深入宣传;开辟“工厂小报、壁报、画报和通俗小册子,以推广拥护红军的宣传鼓动,回答反动报纸对红军的污蔑和武断宣传”(43)。 2.“扩红”突击运动轰轰烈烈。“扩红”突击运动一般是在重大战役前后进行。苏维埃时期,大规模、有计划的“扩红”突击运动有三次,总共扩大红军26万多人(44)。为了完成艰巨的“扩红”任务,各地开展了层出不穷的突击运动。 “扩红突击月”。1932年4月,中共苏区中央局决定红色五月为扩大红军的“突击月”,据此,总政治部专门发布了《关于红色五月中扩大红军工作的指示信》(45),推翻了扩红运动中的“精兵论”“人口论”和“阶段论”三种“错误理论”,提出“扩大红军必须成为群众运动”。据此,中央苏区掀起群众性扩红运动,许多县举行了“五一”武装示威,兴国、赣县少先队全体要求加入红军,经再三劝阻除一部分年龄太轻的外,仍有一百余名赴长汀就编;长汀县在红五月自愿加入红军的青年达439名。(46)虽然“红五月的突击,也没有能达到预定的数目”(47),但这次运动培养了苏区群众拥军参军的意识,扩大了扩红动员的宣传面。 “扩红竞赛”。“扩红竞赛”是各苏区在征兵过程中普遍开展的群众运动,通常由各省委、省苏维埃和省军区(军委)协商发起,由省苏维埃政府组织实施。一般以2-4个月为一期,由上一级苏维埃政府下达扩红指标,由乡苏维埃政府负责具体落实;各级政府之间还签有书面协议,内容包括完成任务的时间、数额和具体做法等,优胜者得到省委、省苏维埃政府签发的奖旗或通令嘉奖等。为增强协议的严肃性,通常有单位和上级代表作为公证人在协议上签字。(48)在1933年12月的竞赛中,超额完成“扩红”任务的兴国、瑞金、西江三县及突击队领导者谢名仁、罗荣桓、金维映等受到中央表彰,而宁化军委突击队长杨岳彬和福建省委书记陈潭秋受到严厉警告和撤职处分。(49) 四、结语 以“扩红”运动为主要方式的兵役动员,贯穿土地革命战争时期全过程。从实际效果看,动员是高效的,而这种高效是一系列动员策略综合施用的结果。在“扩红”运动中,中共通过“打土豪、分田地”,实现了苏区阶级利益的整合,使党的意志成功渗入乡村生活的各个方面;通过广泛建立和使用各种群众组织和半军事化组织,加上灵活的动员技巧,巧妙地将政府的决策与民众的生活紧密结合,有效整合了苏区的各种资源,使之在革命战争中发挥出最大效用。这种兵役动员,不仅为战争提供了大量人力资源,也为抗战时期和解放战争时期兵役制度的完善奠定了坚实基础。当然,在充分肯定这一时期我党“扩红”运动积极意义的同时,也不能忽视在“扩红”中一些地区过度动员造成了人力物力资源的相对枯竭的现象,有的“扩红”任务不切实际造成了个别强迫、欺骗、命令等错误做法,“扩红”运动中片面强调主力红军的补充而忽视地方军和民兵建设而导致兵员“蓄水池”干涸等不足和教训,为抗日战争时期和解放战争时期兵役制度的调整、完善提供了借鉴。 注释: ①参见任志强:《兵役学》,北京:军事科学出版社,2009年,第199页。 ②侯庆贤:《兵役法学》,北京:解放军出版社,2001年,第153页。 ③参见《中国人民解放军政治工作历史资料选编》(第1册),北京:解放军出版社,2002年,第532页。 ④参见《中国人民解放军军史》,北京:军事科学出版社,2010年,第333页。 ⑤参见王连花:《动员与反动员:中央苏区“扩红”运动》,《湖北行政学院学报》2011年第3期,第77页。 ⑥张耀奎:《论人民武装动员领导体制的历史演进与发展》,《军事历史》2011年第5期,第24页。 ⑦参见江西省档案馆,中共江西省委党校党史教研室:《中央革命根据地史料选编》(中),南昌:江西人民出版社,1982年,第619页。 ⑧《中国人民解放军政治工作历史资料选编》第1册,第736页。 ⑨《中国人民解放军政治工作历史资料选编》第1册,第816页。 ⑩江西省档案馆、中共江西省委党校党史教研室:《中央革命根据地史料选编》(下),南昌:江西人民出版社,1982年,第610页。 (11)《中央执行委员会关于扩大红军问题的训令》,江西省档案馆、中共江西省委党校党史教研室:《中央革命根据地史料选编》(下),第640页。 (12)中华苏维埃共和国人民委员会训令(中字第三号),《关于地主富农编制劳役队与没收征发问题》(1934),参见《第二次国内革命战争时期土地革命文献选编》(1927-1937),北京:中共中央党校出版社,1997年,第773页。 (13)《毛泽东选集》第2卷,北京:人民出版社,1991年,第609页。 (14)参见王连花:《动员与反动员:中央苏区“扩红”运动》,《湖北行政学院学报》2011年第3期,第78页。 (15)江西省档案馆,中共江西省委党校党史教研室:《中央革命根据地史料选编》(下),第610页。 (16)《征募和教育新兵的训令》,参见《朱德军事文选》,北京:解放军出版社,1997年,第16页。 (17)中共龙岩地委党史资料征集领导小组:《闽西革命文史资料(第三辑)》,第270页。 (18)《江西省工农兵苏维埃第一次代表大会对扩大红军的决议》(1932年5月),参见江西省档案馆,中共江西省委党校党史教研室:《中央革命根据地史料选编》(下),第607页。 (19)《中央执行委员会关于扩大红军问题的训令》(1932年9月),参见江西省档案馆,中共江西省委党校党史教研室:《中央革命根据地史料选编》(下),第637页。 (20)江西省档案馆、中共江西省委党校党史教研室:《中央革命根据地史料选编》(下),第612页。 (21)《中国人民解放军政治工作历史资料选编》第2册,第105页。 (22)《湘赣省苏维埃政府训令(第二号)—关于扩大红军突击运动的工作指示》(1933年12月28日),参见江西省档案馆:《湘赣革命根据地史料选编》(下),南昌:江西人民出版社,1984年,第627页。 (23)《江西省第二次工农兵代表大会扩大红军与地方武装问题决议案》(1933年12月28日),参见江西省档案馆,中共江西省委党校党史教研室:《中央革命根据地史料选编》(下),第713页。 (24)江西省档案馆,中共江西省委党校党史教研室:《中央革命根据地史料选编》(中),第660页。 (25)毛泽东:《关于领导方法的若干问题》,《毛泽东选集》第3卷,北京:人民出版社,1991年,第899页。 (26)《中执委关于扩大红军问题训令第15号》(1932年9月20日),参见江西档案馆、中共江西省委党校党史教研室:《中央革命根据地史料选编》(中),第633页。 (27)江西省档案馆,中共江西省委党校党史教研室:《中央革命根据地史料选编》(中),第532页。 (28)陈安、庄春贤:《毛泽东与扩红女模范》,《党史文苑》2008年第10期,第16页。 (29)毛泽东:《长冈乡调查》,参见中共中央文献研究室编:《毛泽东农村调查文集》,北京:人民出版社,1982年,第329页。 (30)中共中央文献研究室编:《毛泽东农村调查文集》,第330页。 (31)参见政协福建省上杭县委员会编:《上杭文史资料》第2辑,总第15期,第13~14页。 (32)《中国人民解放军政治工作历史资料选编》第1册,第771页。 (33)参见王建华:《群众路线:民主的中国路径—以陕甘宁边区为个案》,《人文杂志》2008年第6期,第61页。 (34)毛泽东:《长冈乡调查》,参见《毛泽东农村调查文集》,第324~325页。 (35)中共中央文献研究室编:《毛泽东农村调查文集》,第326页。 (36)《中国人民解放军政治工作历史资料选编》第1册,第210页。 (37)江西省档案馆,中共江西省委党校党史教研室:《中央革命根据地史料选编》(中),第656页。 (38)参见王连花:《动员与反动员:中央苏区的“扩红”运动》,《湖北行政学院学报》2011年第3期,第79页。 (39)参见毛泽东:《长冈乡调查》,载《毛泽东农村调查文集》,第301~302页。 (40)参见江西省档案馆,中共江西省委党校党史教研室:《中央革命根据地史料选编》(上),第22页。 (41)参见唐国平:《论中央苏区“扩红”运动中的宣传工作》,载《求索》2010年第3期。 (42)参见《中国人民解放军政治工作历史资料选编》第2册,第69~78页。 (43)《中央紧急通知—关于开展反对五次“围剿”的运动》,参见中央档案馆:《中共中央文件选集》(1933年),北京:中共中央党校出版社,1991年,第363页。 (44)这三次扩红运动分别是:1932春到1933年2月,扩大红军8.67万人;1933年夏秋之间,扩大红军约5万人;1933年8月到1934年7月,扩大红军112105人;除此之外,1934年9月,中央革命根据地在红军突围转移前夕,又突击扩红18204人。参见李小三主编:《中央革命根据地简史》,南昌:江西人民出版社,2009年,第186页。 (45)参见《中国人民解放军政治工作历史资料选编》第2册,第102页。 (46)参见《红色中华》第22、23期。 (47)《苏区中央局关于争取和完成江西及其邻近省区革命首先胜利的决议》,参见中央档案馆:《中共中央文件选集》(1932年),第250页。 (48)参见《中国人民解放军军史》第1卷,北京:军事科学出版社,2010年,第336页。 (49)参见《中央关于扩大红军突击月总结的决定》(1934年1月15日),参见中共中央书记处编:《六大以来》(下),北京:人民出版社,1980年,第267页。 (责任编辑:admin) |