|

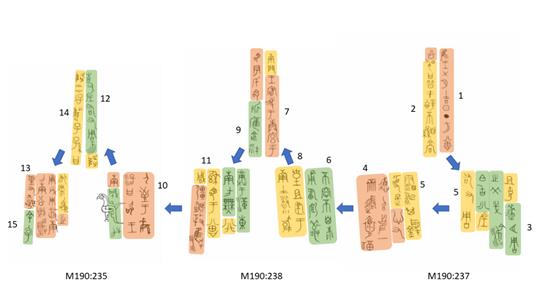

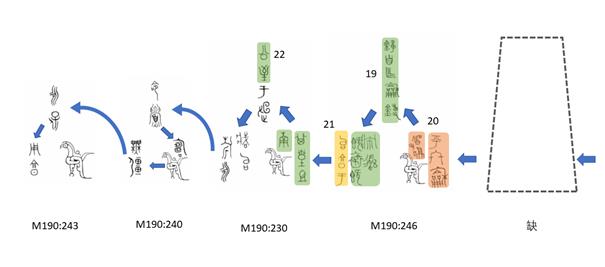

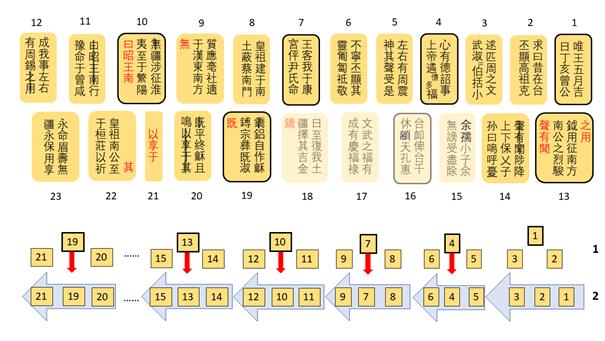

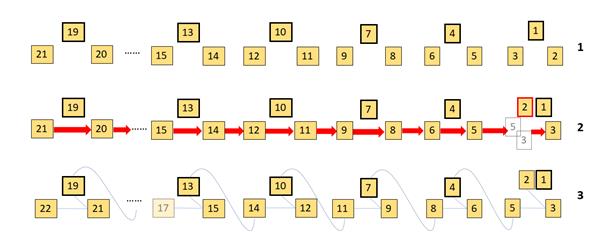

隨州棗樹林春秋曾國貴族墓地M190所出的曾公 爲了能夠深入討論曾公 A組9枚,次第為:M190:245→232→244→236→233→239→234→242→241 B組8枚,次第為:M190:237→238→235→231→246→230→240→243[3] 根據這樣的復原,整理者進一步對銘文内容進行了釋讀和校勘工作,指出甬鐘銘文多處存在一些異常現象,最明顯的就是A組銘文有長達37字的衍文,B組銘文則呈次序紊亂。就其原因而言,整理者認爲是“鑄造工藝等”因素所致。[4]  圖一 M190所出土的34枚編鎛、編鐘[5] 作爲隨葬品的銅鐘組合,學者早已指出其在選擇上存在一定的隨意性,隨葬組合不一定與生前在簨虡實際使用組合完全相同,多見從原套挑選、拼凑重新成編的現象,[6]正如張聞捷所說,“鑄鐘、用鐘與葬鐘是不同的概念。”[7]春秋墓葬中常見由9枚鈕鐘構成的編鐘,[8]一向未見9枚鈕鐘連成一篇全銘,即一篇銘文分鑄於9枚鈕鐘上;最近隨州棗樹林墓地M169共出土19枚鈕鐘,即嬭加編鐘,整理者分之為4組,其中第四組9枚一套,資料雖未發表,但從整理者稱“銘文首尾完備,是完整的一組”來看,[9]可能是9枚合爲全銘的首例。對於甬鐘而言,春秋墓葬中雖曾出土過由9枚甬鐘構成的編鐘,[10]但這些都無銘文;目前未見一篇銘文分鑄於9枚甬鍾上的實例。如果按整理者將曾公 兩組曾公 A組原共8枚,存8枚:M190:245→232→244→231→239→234→242→241 B組原共8枚,存2枚:缺→缺→M190:236→233→缺→缺→缺→缺 C組原共8枚,存7枚:M190:237→238→235→缺→246→230→240→243 其中M190:240、M190:243兩小枚甬鐘屬於B組還是C組不得而知,兹暫歸於C組。如此排序,銘文中的錯亂也減少了不少: A組:沒有錯亂,只有M190:244一枚右鼓銘文漏“南”字,左鼓漏“南方”兩字 B組:沒有錯亂,只是M:190:233一枚漏了“疆擇其吉金”5字。 C組:銘文呈有規律的錯亂;另外,M190:238一枚右鼓銘文漏“顯”字,M190:235一枚左鼓漏“之”字。[12] 在討論C組銘文的錯亂問題之前,下面先交代一下銘文製作過程中所用的底本問題。 關於鎛、編鐘銘文的製作,整理者有如下的總結: “本文公佈的這三組銘文(引者按:包括鎛銘以及本文所説的A、B、C三組甬鐘銘)的內容基本是一致的。很容易看出三者存在一些共同的用字習慣,如“逑匹周之文武”的“文”字均寫作“ 其說甚是。不僅如此,根據鎛、三組編鐘銘文所共存的異文、錯誤等書寫特徵,不但可以確定其所據為共同的“祖本”,而且也可以確定諸篇銘文與這一“祖本”的關係。首先,嚴格來講,銘文的“祖本”應該就是銘文編纂者所定的底稿。這樣的底稿送達鑄銅作坊之後,作坊工匠一般另會製作一份“藍本”,這份藍本使用於銘文製作的實際工作中。筆者曾通過對西周時期此鼎、此簋、元年師 舉一個列子,西周晚期的梁其編鐘本由八枚甬鐘組成,現存六枚(《殷周金文集成》00187–192[15]),前四枚兩兩聯銘,後四枚銘文聯讀成文,唯有最後兩枚已失傳。編鐘銘文共137字,其中第五、六枚鐘銘存在語句顛倒現象,對瞭解其藍本的特徵提供了很好的資料。[16]在最大兩枚甬鐘上(《集成》00187–188),銘文共分鑄於四處,兩處鉦部約40字,兩處左鼓約25–30字(參見圖二),可推測其製作所用的藍本亦分爲有相應的篇幅的四份小藍本。製作第三、四枚鐘上的銘文(《集成》00189–190)之前,對藍本内容進行了一點調整:第二份藍本末補充了第三份藍本上所寫的頭四個字,同時也將這四個字從第三份藍本中刪除或是劃掉、塗黑。經過這些修改,第三份藍本篇幅縮短,爲了充分利用鉦間的空間,在第三份藍本末還補充了三個字内容。[17]經過這些修改的藍本則用來製作編鐘中第三、四枚鐘的銘文(參見圖三,這些補充用紅色體標識)。第三枚鐘銘共74字,與第一枚相比,多了四個字内容。[18]  圖二 梁其鐘第一、二、三、四枚銘文的佈局示意圖 輪到第五、六、七、八枚鐘銘的製作時(僅存首兩枚,即《集成》00191–192),由於銘文要分鑄於四枚甬鐘上,故又對藍本内容進行了調整:第一份藍本末劃掉了最後四個字,同時將這四個字補充在第二份藍本的開頭(參見圖三,所補充的字用紫色體標識);但製作銘文範時,製銘工匠顛倒了藍本的順序,先用第二份藍本製作銘文範,然後才用第一份藍本,導致第五、六枚鐘上銘文的錯亂現象。下圖三顯示第五、六枚鐘銘文中的文字顛倒現象以及對其藍本的復原。  圖三 梁其鐘第五、六枚銘文及對其藍本的復原示意圖 那麽,製作銘文過程中爲何要用藍本,而不會直接用作器者所送來的底稿呢?以上已看到,製作梁其鐘銘文過程中,爲了製銘方便,工匠對藍本進行了不少調整,包括多次刪除、補寫内容等。如果直接用底稿的話,假如底稿在製銘過程中有所損壞,或在内容調整時發生誤刪減等錯誤,則已無據可查,無法復原底稿的原文。因此,爲了保險起見,底稿起備份作用,同時也可用來對製好的銘文範進行審閲。[19] 據此,整理者所說的“祖本”,不是上述意義上的“底稿”,而是工匠所據的“藍本”。理論上講,曾公

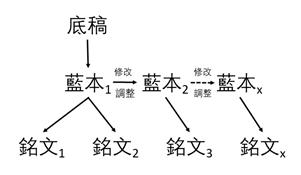

值得注意的是,A組甬鐘與鎛銘關係較密切,同樣疏漏“南”字,且將其下面的“方”字寫反,是其餘兩組甬鐘銘所未見的。但於此同時,A組銘與鎛銘也存在一些差別,可知A組銘文也不是直接抄錄鎛銘,而是抄寫共同的藍本。鎛銘與甬鐘銘所存在的異同,反映出在製作四組銘文過程的不同階段中對藍本内容進行了修改或調整,甚至反映出參與製作過程的不同工匠對藍本中的修改和調整的不同理解或誤解。[21] 至於藍本的物質性,梁其鐘銘文藍本篇幅長達40字,又根據師克盨蓋銘文(《新收殷周青銅器銘文暨器影彙編》1907[22])的特徵可知其藍本末行旁邊曾補寫了4字内容,[23]可知藍本形體不小,文字周圍還有足夠的空白,可推測藍本是用木牘或者竹牘製作,非簡或簡冊。根據此簋此鼎、大克鼎以及卌三年逑鼎(2003MYJ:4,《新收》749)銘文中的漏字現象,可以確定這些銘文的藍本寫成五字一行,[24]大致是爲了方便在範上抄刻銘文的普遍實踐。曾公 由於一套同銘器中不同器類上的銘文都是根據同一份藍本製作的,製作銘文範時需要對銘文中的器物自名部分進行調整,否則會導致器物誤自名現象。聖路易斯藝術博物館所藏的西周晚期師克盨蓋銘文(《新收》1907)自名為“旅盨”,但銘末又綴以“寳盤”兩字,[25]顯然是因同一份藍本也用來製作盤銘,故將盤的自名表述標注在藍本末,後來誤收入這一蓋銘中。[26]又春秋晚期 交代以上關於編鐘的分組、藍本問題,可以更深入地瞭解C組銘文的顛倒錯亂現象的起因。這實際上關涉到兩個曾面的問題:第一是鐘面各部位銘文的排列形式(亦即閲讀順序)問題,第二是銘文各段内容的次序問題。先看銘文的閲讀順序。 A、B組甬鐘諸枚銘文閲讀順序皆為鉦間→右鼓→左鼓,是春秋時期甬鐘銘文排列的常見形式。C組第一枚鐘(M190:237)銘文也是用這樣順序開始的,但從第二枚鐘(M190:238)銘文開始,閲讀順序多有所變,這從分鑄在鐘面不同部位上的銘辭之相接續方式可以看得很清楚。如第二枚右鼓銘末行有“南土敝蔡”,此句的下半内容“南門”出現在該鐘的鉦部;又鉦部末句“質應亳社”的下一句“適于漢東”等出現在左鼓部;左鼓部的末句“涉政淮”的下面内容“夷至于繁湯”云云又出現在第三枚(M190:235)的右鼓部,下面第三、第五、第六枚鐘銘皆呈這樣的次序,正如下圖四所示。   圖四 C組甬鐘各部位銘文的相接關係 據此,C組甬鐘銘文的閲讀順序可以復原如下: 第一枚M190:237:鉦間→右鼓→左鼓 第二枚M190:238:右鼓→鉦間→左鼓 第三枚M190:235:右鼓→鉦間→左鼓 第四枚 缺 第五枚M190:246:右鼓→鉦間→左鼓[30] 第六枚M190:230:右鼓→鉦間→左鼓 第七枚M190:240:鉦間→右鼓→左鼓[31] 第八枚M190:243:鉦間→左鼓 春秋鐘銘上“右鼓→鉦間→左鼓”這樣的排列形式并不常見,單面銘文的甬鐘上似僅見於河南下寺墓地M2所出的春秋晚期的王孫誥編鐘(《新收》418–423)。[32]雙面銘文的甬鐘上,兩面都有這樣的排列的情況也十分罕見,目前所見的唯一實例為隨州市文峰塔墓地M4所出的春秋晚期一枚曾侯甬鐘(M4:016),其背面、正面的銘文排列順序均為“右鼓→鉦間→左鼓”。[33]“右鼓→鉦間→左鼓”這樣的排列形式更多見於諸如春秋晚期王孫遺者甬鐘(《集成》00261)之類的銘文從正面鉦間開始,左向環讀一周的那些甬鐘的背面上。 由此可知,製作銘文的工匠由於某種原因,將編鐘銘文的排列順序從“鉦間→右鼓→左鼓”改為“右鼓→鉦間→左鼓”,而改變順序的原因與混淆了兩種常用的排列形式似乎并不直接相關。下面討論銘文錯亂的起因問題。 如上所述,C組甬鐘銘文中的銘辭次序存在嚴重的錯亂。以鎛、A組甬鐘銘文内容為准,C組甬鐘銘文中可以界定内容完整的若干段落,并確定每一段落原來應有的次序。循著以上所復原的閲讀順序,各段落的錯位規律就顯而易見。下圖五中用紅黃綠三種顔色區分諸段落,又用數字表示每一段落應有的次序:   圖五 C組甬鐘銘文各段完整的内容及其應有的順序 由圖五所示可見: 一、C組銘文的首三段落次序正確無誤,但第三段以後,順序就發生有規律的顛倒:第四段和第五段位置顛倒;第七段和第八段位置顛倒;第十和第十一段位置顛倒;第十三和第十四段位置顛倒;第十九和第二十段位置顛倒。用數字表示,C組銘文各段順序即: 1→2→3→5→4→6→8→7→9→11→10→12→14→13→15→…→20→19→21→22→(23…) 二,由於被顛倒的段落之界限不同於銘文範的邊界(最明顯在M190:238的鉦間、左鼓部,參見圖五),可知這個銘辭順序顛倒現象并非合範時顛倒了銘文範的位置所致,而只能是在銘文範上抄刻銘文時,顛倒了藍本的順序。由此可知,編鐘銘文製作時所使用的藍本爲了抄刻方便,實際上由二十余件小藍本組合而成的,其中最短含三個字内容,[34]最長含15字内容,多數内容為10字整。此套編鐘由八枚甬鐘組成,每一枚有三處銘文(鉦間、右鼓、左鼓),唯有最後一枚僅在鉦間和左鼓鑄銘,整套編鐘有銘文共23處,又考慮銘文共227字,藍本篇幅多在10字左右,可推測小藍本的總數也在22至23件左右。可以料想,爲了保證如此多的藍本的正確順序,各藍本應該標識其順序編號;爲了避免編號和藍本正文内容相混,順序編號可能寫在藍本的反面。曾公  圖六C組甬鐘銘文藍本的復原[35] 顯而易見,C組甬鐘銘文的語句次序錯亂,是製作銘文的工匠在改變一般的銘文閲讀順序的同時,又顛倒了各份藍本的次序。由於藍本的顛倒有規律可循,對於其顛倒原因而言,似可考慮以下兩種方案: 方案一:每一枚甬鐘銘文鑄於鉦間、右鼓、左鼓三處,可想象在安排銘文製作時,工匠將小藍本擺成“品”字形的排列,鉦間銘文的藍本(1、4、7、10、13、[16]、19)在上面,右鼓銘文藍本(2、5、8、11、14、[17]、20)在下右邊、左鼓銘文藍本(3、5、9、12、15、18、21)在下左邊,如下圖七·1所示。到製銘時,從第四份藍本開始,工匠沒有再按照上(鉦間)→右(右鼓)→左(左鼓)次序拿起藍本,而是直接從右往左而借用藍本來製銘,這樣“上面”的鉦間銘藍本移至於兩鼓銘藍本之間(圖七·2),工匠又以右鼓→鉦間→左鼓方向製銘,導致C組銘文所見的有規律的錯亂。究其原因,似是由於工匠已意識到由於空間限制,無法將各部位鐘面與諸藍本一一對應,“品”字形排列也就不起作用了,故將“品”字形排列改為綫性排列。  圖七 C組甬鐘銘文藍本順序顛倒起因(方案一) 方案二:與A組第一枚鐘(M190:245)相比,C組第一枚鐘鉦間銘文的篇幅增加了8個字(共18字),可能是在安排銘文佈局時,將右鼓銘藍本(藍本2)挪上至鉦間銘藍本的位置,即與藍本1合并。這樣,右鼓銘藍本的位置空著,故將左鼓銘藍本(藍本3)挪至此;但接下來,藍本3原有的位置沒有用藍本4取代,而是機械性地將所有的鼓銘藍本往右邊挪了一下位置,正如下圖八·2所示。製銘時工匠仍以上→右下→左下順序拿起藍本使用,又以右鼓→鉦間→左鼓排序製銘,導致C組銘文所見的有規律的錯亂(圖八·3)。  圖八C組甬鐘銘文藍本順序顛倒起因(方案二) 兩種方案孰是孰非,目前來看不易判定。諸藍本順序如此顛倒,證明工匠沒有注意到或者未能理解藍本上的順序編號;戰國竹簡簡序編號多記在簡背,這裏藍本可能也是如此。應該注意的是,藍本3以降,即諸藍本開始顛倒順序之後,藍本間的承接順序為右鼓銘藍本(藍本5)→鉦間銘藍本(藍本4)→左鼓銘藍本(藍本6)→右鼓銘藍本(藍本8)→鉦間銘藍本(藍本7)→左鼓銘藍本(藍本9)等等,這與C組銘文的閲讀順序正好是一致的。這很可能不是巧合;可以推測,每一份藍本除了次序編號外,可能還用簡單的符號標識其所對應的銘文部位。如果按照以上第二個方案,每一組藍本之間的順序為鉦間→左鼓→右鼓(如圖七中第二組4-6-8之類),與銘文排列順序不同。因此,筆者懷疑上面第一個方案較優,在這一方案中,每一組藍本之間的次序正好為右鼓→鉦間→左鼓(如圖八中第二組5-4-6),在製作銘文時,工匠雖然未能注意到藍本的順序編號,但足夠理解各藍本所對應的鐘面部位的標識,由於從第二組藍本(即藍本5-4-6)開始,藍本間的承接順序為右鼓→鉦間→左鼓,故也將銘文的排列順序相應地調整為右鼓→鉦間→左鼓,如此,C組甬鐘銘文的錯亂得以產生。 對曾公  圖九一套同銘器的底稿、藍本和銘文之間的文本關係示意圖 應該補充一下,製作容器銘文時似未必對藍本進行太多的改動,大致也限於銅器自名用詞的調整;然編鐘銘文由於分鑄在幾枚銅鐘上,又是一套中諸枚大小相次,對藍本的變動自然也較多(參見上文圖六),容易發生各種錯誤。 製銘過程中對藍本所進行的調整和修改,可用以下例子來説明。曾公 首先,可以銘文字數為證。編鐘銘文可以根據“曰”字的出現分爲三段,第一段以“唯王五月吉日丁亥曾公 唯王五月(月) 吉日丁亥(之) 曾公 昔在台丕顯高祖(魚) 克逑匹周之文武(魚) 淑淑伯括(錫) 小心有德(職) 詔事上帝(月) 遹懷多福(職) 左右有周(幽) 震神其聲(耕) 受是不寧(耕) 丕顯其靈(耕) 匍匐祗敬(耕) 王客我于康宮(冬) 伻尹氏命皇祖(魚) 建于南土(魚) 蔽蔡南門(文) 質應亳社(魚) 適于漢東(東) 南方無疆(陽) 涉征淮夷(脂) 至于繁陽(陽) 可見起草時除了對銘文内容用詞、用韻的安排之外,還對其各段篇幅和整篇字數進行了細心設計,這是西周時期以來起草銘文時十分常見的現象。銘文第一段字數規整,“王客我于康宮”一句六字,可知其後面一句亦必有六字,即“伻尹氏命皇祖”,無法多容納第一個“命”字。 另外,銘文中補充“命尹”二字,肯定不是隨意而補充,應有所據,大致有兩種可能:第一是製作藍本時,即從銘文的底稿將銘文内容抄寫到藍本上時,在“伻”字下面疏漏了“尹”字;第二是藍本使用過程中,“尹”字被損壞,或是擦掉或是掩蓋。前一種情況在周代銘文中不屬罕見,曾見於西周晚期的追簋、琱生尊銘文中,後一種情況也曾見於西周晚期此簋銘文中。[40]無論如何,製作鎛、A組甬鐘銘文時,“尹”字未收錄,後來對藍本進行調整、修改時,將“尹”字補充到行末,并標識其應有的位置。下圖十顯示藍本7此情況。但由於藍本第二行最後一字為“命”字,製作銘文時,工匠誤以爲應補充“命尹”兩字,形成“伻命尹氏命皇祖”一句中的“命”字衍文。第二種可能似更合理一點。   圖十 C組銘文藍本中的“尹”字疏漏(1)和掩蓋(2)方案示意圖 結合以上兩種論據,可知C組銘文中“命尹”中的“命”字為衍文。曾公 總體來看,西周春秋銘文中的錯誤較少,説明作坊中對銘文製作流程有很好的管理模式,施行審閲等質控程序;[43] 這個審閲程序應該是二重的:根據底稿製作藍本後,對藍本進行審閲;根據藍本製作銘文範後,對銘文範上的銘文進行審閲。筆者曾推測西周晚期銘文在製好銘文範後,是用底稿來審閲的,但製作一套同銘器,審閲程序似也經常從簡,僅審閲部分銘文,一般是一套中的大者。[44] 曾公 整理者已正確指出製作編鐘銘文的工匠顯然不識字,[46]但一般來講,從事銘文製作的作坊中也應有識字能力較高的人,負責藍本的製作或對藍本進行審閲,可能也負責銘文審閲工作,監督銘文製作過程。商至春秋時期製陶、鑄銅作坊中的手工業者以家族為基本單位從事生產,“不知遷業”,世代為工,[47]參與手工業生產同時有經驗豐富的長輩族人,也有在長輩指導下積纍經驗的青年族人,疑曾公 上文已提到西周晚期梁其鐘銘文藍本的情況,通過與本文所復原的春秋中期的曾公 以上所論對曾公 附記:本文初稿蒙楊博、史達(ThiesStaack)先生審閲指正,在此謹致謝忱。本研究得到由德國科學基金會(DFG)資助的德國精英大學策略精英研究集群EXC 2176 “Understanding Written Artefacts:Material, Interaction and Transmission in Manuscript Cultures”(項目號390893796)的贊助,在漢堡大學寫本文化研究中心完成。 [1] 郭長江、凡國棟、陳虎、李曉楊:《曾公 [2] 郭長江、凡國棟、陳虎、李曉楊:《曾公 [3] 郭長江、凡國棟、陳虎、李曉楊:《曾公 [4] 郭長江、凡國棟、陳虎、李曉楊:《曾公 [5] 摘自戎鈺:《2019年全國十大考古新發現名單揭曉——湖北再次榮獲考古界“奧斯卡”》,《楚天都市報》2020年5月6日,第A06版。 [6] 李純一:《關於歌鐘、行鐘及蔡侯編鐘》,《文物》1973年第7期,第19頁;譚德睿:《編鐘設計探源——晉侯 (责任编辑:admin) |

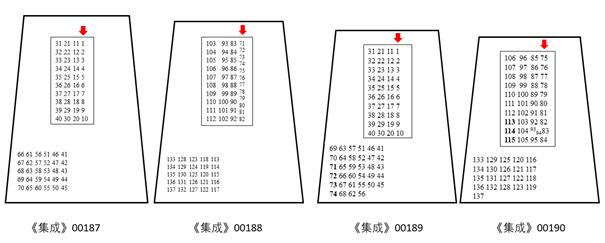

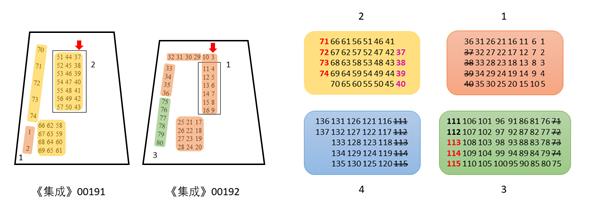

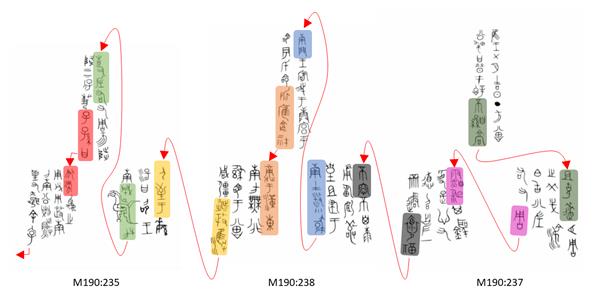

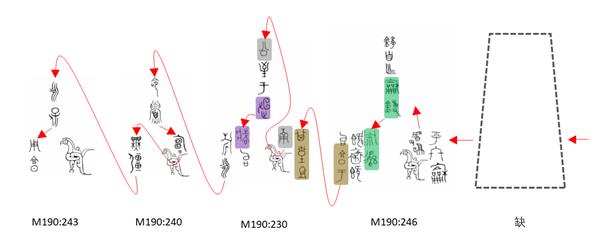

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||