|

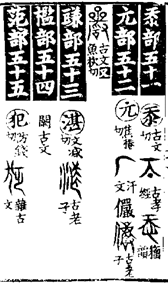

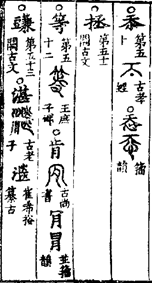

傳抄古文“一”、“上”、“示”部疏證二十七則* 林清源** 摘 要 本論文以徐在國編《傳抄古文字編》“一”、“上”、“示”部為範圍,從中選取“一”、“元”、“天”、“上”、“帝”、“禮”、“禧”、“祿”、“祥”、“祉”、“福”、“祐”、“祗”、“禔”14字,合計27組傳抄古文字形,針對這些古文構形演變相關問題進行深度考察。 許多傳抄古文構形,乍看似乎難以理解,惟經細心考察,不難發現它們大多有理可循,有些是宋人在編纂古文字書時,將通假字、近義字誤釋為本字,有些則是古文在傳抄過程中,發生變形、訛誤、錯置等狀況,釐清這些表面亂象,當有助於正確認識傳抄古文的原貌及其學術價值。 關鍵詞:傳抄古文、《汗簡》、《古文四聲韻》、《集篆古文韻海》 徐在國編《傳抄古文字編》一書,係當代最具代表性的傳抄古文集大成工具書,為進一步研究傳抄古文帶來許多便利。[1]緣此之故,本論文擬以《傳抄古文字編》“一”、“上”、“示”部為範圍,從中選取“一”、“元”、“天”、“上”、“帝”、“禮”、“禧”、“祿”、“祥”、“祉”、“福”、“祐”、“祗”、“禔”14字,合計27組傳抄古文字形,深入考察這些古文構形演變相關問題。 為便利讀者核對《傳抄古文字編》原書,每個古文前面均詳列該書字形資料出處。以第1節第1個字形為例,“0001.3.3”指《傳抄古文字編》第1頁、第3行、第3個字形,“《四》5.7《老》”表示《古文四聲韻》第5卷、第7頁轉引的《古老子》。[2]另為方便敘述,有時會以“△”符表示討論中的字形組。 一、釋“一” (一)0001.3.3《四》5.7《老》 出土古文“一”字,有時會增添“戈”旁,作 (二)0001.4.1《四》5.7《汗》 0001.5.2《海》5.10 黃錫全曾指出,夏竦《古文四聲韻》係以郭忠恕《汗簡》為基礎,擴大收字範圍而成,該書內容與《汗簡》同者多抄錄自《汗簡》。[5]據此推論,《古文四聲韻》註明採錄自《汗簡》的字形,按理來說,《汗簡》該字條也應收錄此一字形,但比對這兩本字書同一字條所收字形,發現實際情況並非全然如此,且其成因不一而足。 以“一”字為例,無論是出土古文,或是傳抄古文,獨體“一”字皆作一道平直長橫畫之形,唯有傳抄古文△字,《古文四聲韻》5.7作 傳抄古文“二”、“三”、“四”這三個字,均可由“一”形部件積畫而成,構形理念相通,當可互為佐證。茲以《汗簡》、《古文四聲韻》、《集篆古文韻海》三書為範圍,扣除假“參”為“三”,以及非積畫形的“四”字之後,將其餘“二”、“三”、“四”字的古文彙整表列如下: 表1

出土古文“三”字及其異體“弎”字左下所从“三”旁,兩周金文偶見作三道由左下向右上書寫的平行斜畫、[6]秦系簡牘偶見作三道由左上向右下書寫的平行斜畫,[7]除此之外,其餘基本上皆作三道由左向右書寫的平行橫畫。反觀傳抄古文“三”字 “二”字、“四”字及“貳”字所从“二”旁,無論在出土古文中,或在《汗簡》、《古文四聲韻》所收傳抄古文中,皆作數道由左向右水平書寫的平行長橫畫,直到成書年代較晚的《集篆古文韻海》,才開始出現寫作平行斜曲畫 “一”字的構形理據,當與積畫形的“二”、“三”、“四”字相通,後三者都不是由“ㄟ”形斜曲畫組成,所以“一”字也不太可能寫作“ㄟ”形。△字的 二、釋“元” (一)0001.6.4《四》1.35〈雲〉 0002.2.3《海》1.17 “元”字古文△形寫法,於正立人形腋下還有一組“八”形短斜畫,整體構形神似“亦”字,尤其《集篆古文韻海》1.17 王丹推測△形應來源於吳國金文,如〈攻敔王夫差劍〉“元”字 周翔主張△字應是 《古文四聲韻》1.35△字所从 △字在“元”字 《集篆古文韻海》1.17“元”字共收錄5個古文,其中於人形腋下增添“八”形短斜畫者,除了上述 表2

龔萬鍾本傳抄時間最早,一般而言,較能保存古文原貌。由龔萬鍾本來看,此字頂端原作一道長橫畫,用以表示人之頭部,其上又再贅加一個小圓點,構形特徵與甲金文“元”字 古文字圓點與短畫經常互作,《訂正六書通‧先韻》所錄名印“元”字古文作 (二)0002.1.3《四》1.35《汗》 《古文四聲韻》1.35轉錄《汗簡》“元”字 王丹認為 《古文四聲韻》1.35 (三)0002.2.2〈三〉21《汗》 “元”字 根據李春桃的研究,《集古文韻》與《古文四聲韻》的關係極為密切,前者可能是由後者改作而成,也有可能與後者為同一書的不同版本。[18]《古文四聲韻》1.35將“元”字立為平聲韻目,在這種情況下,《集古文韻》沒有理由、也不太可能將“元”字移入上聲卷次中,據此逆推可知, “元”字古文 表3

《集古文韻》在“ 王丹曾比對《古文四聲韻》、《集古文韻》古文形體,認為“二者所收古文結構差異不大,但後者所收的一些字形相對拙劣、譌變較甚,……甚至收入一些不見於前者的古文字形,如元字 筆者已於上文論證,《集古文韻》 三、釋“天” (一)0003.1.1〈碧〉 0003.1.4《汗》1.3《尚》 0003.4.4《四》2.2《老》 0003.5.3《四》2.2《尚》 0003.7.3《陰》 0003.7.4《陰》 0003.8.1《陰》 0003.8.2《陰》 0003.8.3《陰》 0003.8.4《陰》 0004.2.3《海》2.1 甲金文“天”字有兩類構形,一類作 有些傳抄古文“天”字,作 |