|

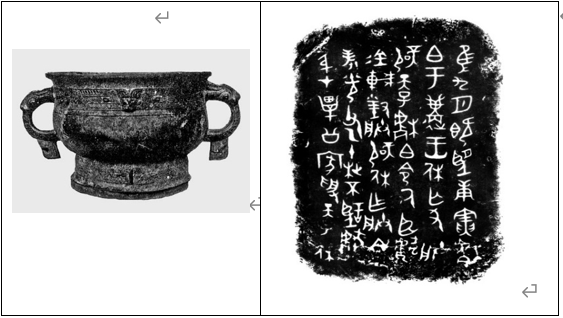

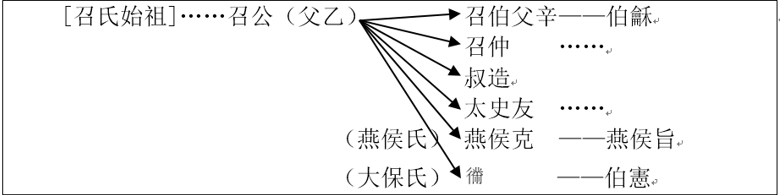

長子就封與庶子就封 ——西周早期高等級宗族分宗模式探析 楊 坤* 周革殷命,周人集團諸貴族因追隨天子滅商立國有功而獲得厚賞,所屬宗族規模和實力迅速擴大。與此同時,周天子爲鞏固統治而大行分封,眾多親戚功臣被封往各地鎮撫民人。宗族分宗與政治分封緊密結合,成爲西周制度的一大特色。不過政權新立,朝堂上亦需能臣賢佐協助天子穩定政局。因此部分重臣雖有分封,亦兼任王朝職官。他們需留在王朝任職,往往改令族人子弟代其就封。在世官制下,其王朝職事也會由後人繼承,因此宗族會被明顯地分爲畿內家族和封地家族等多個部分。在這種情況下,外封和留王畿該如何選擇?司馬貞《史記索隱》載“周公元子就封于魯,次子留相王室,代爲周公”、“(召公)亦以元子就封,而次子留周室,代爲召公。”[1]“元子”即長子,司馬貞認爲周公、召公均是讓長子代往封地就封爲侯,而將次子留在王朝接替職事。按司馬貞所言周、召二公分宗情況是否可信?“長子就封,次子留相王室”而外,是否還有其他的分宗模式?外封家族與留王畿家族關係如何?這些問題既與西周政局緊密相連,也是宗法制度的重要內容。以往學者雖有所論及[2],但並不全面。近幾年新的考古發現又爲此問題的深入討論提供了新的線索。下面我們便以周公、畢公、召氏、南宮氏等宗族爲例,結合金文與傳世文獻對西周早期高等級宗族分宗模式試作探索。 一 周公宗族內部結構及關係探討 周公名旦,是文王之子,武王之弟,周公事蹟及子嗣文獻多有記載,其宗族分宗比較清楚。 周公原封於魯,因留相王室,由伯禽代爲就封。《魯周公世家》有: (周武王)封周公旦於少昊之虛曲阜,是爲魯公。周公不就封,留佐武王…周公卒,子伯禽固已前受封,是爲魯公。[3] 伯禽是周公嫡長子,“伯”爲排行稱謂,表嫡長之意。《史記》稱周公、伯禽受封在武王之時,但《詩經·魯頌·閟宮》明言在成王時[4]。從西周早期東土態勢來看,武王之時山東之地並未歸周所有。只有在周公東征平定東夷叛亂以後,周人才有在商奄舊地一帶封邦建侯之可能,因此伯禽侯魯應在成王之時[5]。伯禽是實際上魯國始封君,也被稱作“魯公”。[6] 《史記索隱》載周公將次子留在畿內繼承其職事。西周金文見有周公之子擔任王朝大臣者,如夨令方彝(13548[7])有銘文作: 唯八月,辰在甲申,王令周公子明保尹三事四方,授卿事寮,丁亥,令夨告于周公宮,公令誕同卿事寮…… “周公子明保”即周公之子明保。銘文記載周天子令明保管理王朝內外之事(尹三事四方),可知其爲王朝執政大臣。明保也被稱作“明公”,見於夨令方尊(11521)、魯侯尊(04955)等,應是繼承其父“周公”職位,與傳世文獻相合。陳夢家認爲明保乃周公次子君陳[8],可能是正確的意見。 此外周公還有不少子嗣,《左傳》僖公二十四年有“凡、蔣、邢、茅、胙、祭,周公之胤也”。[9]這些均是周公之後,各有分封,多數也見於西周銅器銘文。由此可知,西周早期周公宗族是由多個以其子爲祖而獨立成氏、各有分封的分族組成。 既是同屬周公宗族,內部當有大宗、小宗之別。周公諸子孰爲大宗?尤其是對於周公長子與次子而言,分別繼承其畿外封地與王朝職事,二者宗族地位孰高孰低?這一點或可從祭祀規格與等級的差別中找到答案。 祖先祭祀在周代社會中占有重要地位,西周時代宗廟祭祀制度謹嚴,一般由宗子主持宗族祭祀,其他宗族成員不得僭越,所謂“庶子不祭,明其宗也”[10]。祭祀主導權的歸屬、祭祀對象和祭祀規格的不同均是祭祀者身份高低的體現。文獻所見魯侯在宗廟祭祀中的地位明顯要高於其兄弟輩,這主要體現在如下兩個方面: 首先,從宗廟設置情況來看,魯侯立廟規格高於其他兄弟之族。魯國有文王廟,魯侯可以祭祀文王。《左傳》襄公十二年有“秋,吳子壽夢卒,臨于周廟,禮也。”杜預注云“周廟,文王廟也。周公出文王,故魯立其廟。”[11]周公其餘諸子,包括畿內周公一支,均只能立周公宗廟,作器祭祀周公,而不見立文王廟或祭祀文王的記載[12]。 其次,從祭祀規格來看,魯國因周公之故,祭祀規格秩比天子,這也是其他兄弟宗族所不能比的。《禮記·繼統》云: 昔者周公旦有勳勞於天下。周公既沒,成王、康王追念周公之所以勳勞者,而欲尊魯,故賜之以重祭。外祭則郊社是也,內祭則大嘗禘是也。夫大嘗禘,升歌清廟下而管象,朱幹玉戚以舞大武,八佾以舞大夏,此天子之樂也。[13] 周公之子均能祭祀周公,但天子褒揚周公勳勞而獨尊魯,說明魯侯在周公宗族中的地位要比其他兄弟高。這種祭祀上的差別,正是宗族內部地位高低的體現。因此,伯禽封魯,不僅僅是代父就封,更是周公傳重之所在。“傳重者,傳所受宗廟、土地、爵位、人民之重也。”[14]說明外服魯侯一支應是周公宗族大宗,畿內周公家族及其餘諸子只能算是小宗。 二 畢公宗族分宗情況探析 畢公名高,也是文王之子,武王之弟。《左傳》僖公二十四年有“管、蔡…畢、原、酆、郇,文之昭也。”[15]畢公是西周早期重要的輔政大臣,畢公宗族分宗全貌已不得而知。從銅器銘文來看,至少有畿外楷侯與畿內畢氏兩支。 獻簋有銘文作:  圖一 獻簋器形及銘文拓本 圖一 獻簋器形及銘文拓本 唯九月既望庚寅,楷伯于遘王,休亡尤。朕辟天子、楷伯令厥臣獻金車,對朕辟休,作朕文考光父乙,十世不忘,獻身在畢公家,受天子休。(05221) 該器從器形來看在西周早期,郭沫若、彭裕商等認爲是康王時器。[16]器主名“獻”,稱天子、楷伯爲“朕辟”,而自稱“厥臣”。辟,君也,可知獻爲楷伯屬臣(若只是天子之臣,則不應稱楷伯爲“朕辟”)。“楷”爲地名,學者或認爲即傳世文獻之“黎”,其地在今山西黎城附近。[17]銘文記載了楷伯賞賜厥臣獻的事情,開頭“楷伯于遘王,休亡尤”是賞賜之起因與背景。獻很有可能跟隨楷伯前往覲見周天子,故而有此賞賜。銘文末尾“十世不忘獻身在畢公家”,可知楷伯與畢公當有密切聯繫。從銅器年代來看,“畢公”應指畢公高。郭沫若曾指出楷伯爲畢公之子[18],學者多從之[19]。“楷”是其封地所在,“伯”表排行,說明楷伯爲畢公嫡長子。 畢公還有子孫留在畿內,世代以“畢”爲氏。清華簡《祭公之顧命》記載祭公謀父臨終前與穆王的對話,有“乃召畢桓、井利、毛班”(簡9),《逸周書·祭公》也有相似內容。“畢桓”之“畢”爲氏名,于鬯指出“畢桓者,人氏名,疑畢公高之後”[20],應是可信的意見。由簡文可知畢桓爲穆王朝三公之一,當是繼承畢公職事的結果。畢氏族人還見於金文,如梁帶村出土畢伯克鼎(02273)有銘文作: 畢伯克肈作朕丕顯皇祖受命畢公  彝,用追享孝,子孫永寶用。 彝,用追享孝,子孫永寶用。 銅器年代近两周之际。銘文所見“皇祖受命畢公”即是畢公高。“畢伯克”當是畿內畢氏後代。 畢公長子既然已經就封於楷,畿內畢氏之祖只能是其庶子[21],段簋(05234)銘文或可佐證這一點: ……王蔑段曆,念畢仲孫子,令龏   大則于段,敢對揚王休,用作簋,孫孫子子萬年用享祀,孫子引。 大則于段,敢對揚王休,用作簋,孫孫子子萬年用享祀,孫子引。  圖二 段簋器形及銘文拓片 圖二 段簋器形及銘文拓片 從器形及銘文風格看,銅器年代在西周中期。器主名段,天子賞賜段,其原因是“念畢仲孫子”,說明段爲畢仲之後。“畢”爲氏名,仲是排行,陳夢家認爲畢仲是畢公之子[22],韓巍、陳穎飛進一步認爲畢仲可能是楷伯之弟[23],當是可信的意見。畢公長子已就封於楷,畿內畢氏則當是畢公次子畢仲之後。畢公宗族分宗正與周公“長子就封,次子留相王室”相同。 畢公宗族分宗之後孰爲大宗?韓巍認爲畢仲繼承畢氏大宗,因此其宗子可以稱畢伯[24],李學勤也認爲楷伯是畢公別子[25]。按此說或可商榷。伯仲叔季是同父兄弟之間的排行稱謂,無論大宗小宗,所在家族之內均可各有伯仲。畢仲之後每代嫡長子均可稱畢伯,但只代表其爲畿內畢氏一支宗子,如周公宗族凡伯、胙伯爲凡氏、胙氏宗子,並不能說明他們是整個周公宗族大宗。從獻簋、段簋銘文內涵來看,畢公嫡長子楷伯當爲大宗,庶子畢仲一支爲小宗。 獻簋銘文記載獻感念楷伯賞賜,言及“十世不忘獻身在畢公家”。是在獻看來,服事楷伯即等於服事畢公之家,將楷伯與畢公之家等同。楷伯若非畢公繼承人,亦即是傳重者,應當不得“畢公之家”之名,可見楷伯並非“別子”。同時,段簋銘文只言“王念畢仲孫子”卻不言“畢公孫子”,這種表述的差異或暗示畢仲一支的小宗地位。西周晚期禹鼎有銘文作: 禹曰:“丕顯桓桓皇祖穆公,克夾召先王,奠四方,肆武公亦弗遐忘朕聖祖考幽大叔、懿叔,命禹纘朕聖祖考,政于井邦……”(02498) 器主禹受武公之命爲政于井邦,其皇祖爲“穆公”。長安張家坡西周井叔家族墓地出土井叔叔釆鐘有銘文作“文祖穆公”,朱鳳瀚認爲是同一人,[26]是禹爲井氏族人。禹之聖祖爲幽大叔,“幽”爲諡號,“叔”是排行,說明非嫡長子。學者早已指出,穆公原爲井氏大宗,幽大叔是穆公庶子,“幽大叔-懿叔-禹”一支是井氏小宗。[27]銘文所見武公命禹之時,不言“穆公孫子”,只是“弗遐忘朕聖祖考幽大叔”,恰好點明其井氏小宗的身份。段簋銘文與此類似,只言“王念畢仲孫子”卻不言“畢公孫子”,正說明段與畢仲關係密切而與畢公有隔,可見畢仲一支是畢公宗族之小宗。[28] 綜上,畢公長子楷侯一系爲畢公宗族大宗,畿內畢氏爲畢仲之後,是小宗,分宗情況與周公宗族相同。 三 召公宗族內部結構分析 召公名奭,與周同爲姬姓,召公所在召氏宗族本是姬姓支族[29],東漢及以後或有文獻言召公是文王之子,學者早已指出不可信[30]。現在看來,至遲在文王以前召氏宗族就已經分族而出。召公奭並非召氏始祖,當商末周初召公任宗子之時,召氏宗族應已經有相當規模。召公歷事文、武、成、康四朝,地位很高,因此召氏宗族在西周早期就有多個分族,目前可以確定的有燕侯家族、太保家族和召氏家族等。 文獻記載召公受封于燕,[31]傳世小臣豈鼎(02102)有銘文作: 召公建[32]匽(燕),休于小臣豈貝五朋,用作寶尊彝。 “召公建燕”即召公建立燕國,這與文獻所載相合。不過召公本人並未就封,實際就封者應是其子。北京房山琉璃河西周燕國墓地M1193出土克罍、克盉(13831、14789)有銘文作: 王曰:太保,唯乃明乃心,享于乃辟。余大對乃享,令克侯于燕… 銅器年代在西周早期偏早,器主名“克”。銘文記載周天子感念召公勤勞王室,服事天子,於是命令克去往燕地爲侯,克因此作器紀念。天子因召公功勞而封克爲燕侯,說明召公與克有著極爲密切的親緣關係。參照天子封周公而其子伯禽侯魯,克應是召公之子,這一點已經爲學界所公認。 西周早期還有以“太保”爲氏者,如多件器主爲“  ”的銅器有銘文作: ”的銅器有銘文作:  作尊彝,太保。( 作尊彝,太保。( 鼎,01527-01531) 鼎,01527-01531) 太保,  作宗室寶尊彝。( 作宗室寶尊彝。( 鼎,01863) 鼎,01863)  作尊彝,太保。( 作尊彝,太保。( 觚,09820) 觚,09820) 這幾件銅器年代較早,唐蘭定在康王時期。[33]“  作尊彝”與“太保”之間有明顯的間隔,並不連在一起。此“大保”性質與商周常見族氏銘文相近,當表示器主“ 作尊彝”與“太保”之間有明顯的間隔,並不連在一起。此“大保”性質與商周常見族氏銘文相近,當表示器主“ ”所在宗族之名。太保爲職官名,此屬於典型的“以官爲氏”。西周早期任“太保”者为召公奭,因此太保氏應爲召氏宗族的一支。 ”所在宗族之名。太保爲職官名,此屬於典型的“以官爲氏”。西周早期任“太保”者为召公奭,因此太保氏應爲召氏宗族的一支。 屬於太保氏,結合銅器年代,很有可能是召公奭之子。 屬於太保氏,結合銅器年代,很有可能是召公奭之子。 西周早期召氏宗族還有名“召伯父辛”者,如伯龢諸器有銘文作: 龢作召伯父辛寶尊彝。(龢爵,08569) 伯龢作召伯父辛寶尊鼎。(伯龢鼎,01900) “召伯父辛”即召氏之“伯”,日名爲“辛”,生前可能是召氏宗族宗子。清末山東壽張梁山出土“梁山七器”中召公銅器與召伯父辛共出,說明二者應有密切聯繫。“梁山七器”銘文作: 太保鑄。(大保鼎,01065) 王伐錄子,厥反,王降征令於太保,太保克敬亡譴,王侃太保,賜休余土,用茲彝對令。(大保簋,05139) 伯憲作召伯父辛寶尊彝。(伯憲盉,14752) 唯九月既生霸辛酉,在燕,侯賜憲貝、金,揚侯休,用作召伯父辛寶尊彝,憲萬年子子孫孫寶光用。太保。(憲鼎,02386) 太史友作召公寶尊彝。(太史友甗,03305) 丁巳,王省夒,王賜小臣艅夒貝,唯王來征夷方,唯王十祀又五,肜日。(小臣艅犀尊,11785) 這批銅器的年代不一,小臣艅犀尊年代在殷墟晚期。其餘六件在西周早期,年代也有早晚,從器形看,憲鼎與伯憲盉的年代要晚於大保和大史諸器,約在昭王時期。[34] 伯龢與伯憲諸器年代相近,均提到“召伯父辛”,所指應是同一人。與此同時,西周早期燕侯旨鼎有銘文作: 燕侯旨初見事于宗周,王賞旨貝二十朋……(02203) 燕侯旨作父辛尊。(01716) 所謂的“初見事于宗周”,是指旨初任燕侯來宗周述職。上文已經說到,克是燕國始封君,根據燕侯旨銅器的年代來看,旨應是第二任燕侯,爲克之弟或子。燕侯旨與伯憲的活動年代近同,二者均屬於召公之後。因此學者普遍認爲燕侯旨鼎之“父辛”很有可能即伯龢、伯憲器之“召伯父辛”[35]。 伯龢、伯憲與燕侯旨均曾祭祀日名爲辛的召氏父輩先人。他們之間以及與召公、燕侯克的關係值得探討。不少學者曾作過研究[36],但并未取得一致的意見,故在此仍需作進一步討論。 銘有“父辛”的燕侯旨屬於燕侯一脈,伯龢與伯憲的稱名方式均爲“排行+私名”。西周時期伯、仲、叔、季用以表排行時,同稱仲、叔者可以有多人,但稱伯、季者往往只有一個,似未見有反例。《白虎通》云“積于仲、積于叔……不積于伯、季,明其無二也”[37],說的就是這種情況。因此伯龢與伯憲當不會是親兄弟,只能是從父兄弟。憲鼎銘文末尾有“大保”,說明伯憲很有可能屬於大保氏,如此伯龢最有可能屬召氏。 關於召公與召伯父辛的關係,學者或謂召公即召伯父辛。但召公奭生前均稱“大保”或“召公”,未見稱“召伯”者。且若是如此,伯憲與伯龢的從父兄弟關係便不好理解。西周時期繼承制度以傳子優先,召公原爲召氏宗子,此宗子之位當由其親子繼承。同時,召公也是太保氏始祖,太保之職也應由其親子而非其弟繼承。若召公是召伯父辛,則伯憲與伯龢爲親兄弟,這與西周兄弟排行只有一位稱“伯”的規律不符。並且,伯憲器的年代在西周早期偏晚昭王時,而召公在商末周初便已活躍在政治舞臺,二者時間差距過大,解作父子並不合適,當以作祖孫爲宜。最關鍵的一點是,從相關銅器銘文來看,召公奭日名並不是“辛”。洛陽北窯出土西周早期叔造尊有銘文作: 叔造作召公宗寶尊彝,父乙。(11736)  圖三 叔造尊器形及銘文拓片 銘文雖不長,但內涵及人物關係值得探索。西周早期稱“召公”者多指召公奭,此銘“召公”也應作如此理解。“叔造”是作器者,銘末“父乙”爲受祭者,是叔造之父。“叔造作召公宗寶尊彝”之斷句有兩種理解:一是斷作“叔造/作/召公宗/寶尊彝”,二是斷作“叔造/作/召公/宗寶尊彝”,二者的意思並不相同。 若是前者,則“召公宗”即(祭祀)召公之宗廟,銘文意思是叔造鑄造了一件在召公宗廟內使用的祭器,用來祭祀父乙。叔造能在召公宗廟內祭祀父乙,說明父乙、叔造均是召氏族人,此祭祀行爲很有可能是與附祭有關,即是將父乙祔于召公宗廟,如此則父乙很有可能是召公之子,叔造爲召公之孫[38]。 若是後者,則該器是叔造爲召公而作,召公、父乙是同一人,召公爲尊稱,父乙是對受祭者信息的補充。銘文的意思是叔造爲召公父乙作了一件宗廟祭器,召公日名爲“乙”,叔造是召公之子。這兩種斷讀意見哪種合適,可從對“宗寶尊彝”的分析說起。 “宗寶尊彝”之宗、寶、尊均修飾“彝”,西周金文常見宗彝、寶彝、尊彝,“宗、寶、尊”三者合起來修飾“彝”的情況也不少見,如銘“宗寶尊彝”的還有,: (保)用作父癸宗寶尊彝。(保尊,11801) 作父乙宗寶尊彝,子子孫孫其永寶。(  尊,11760) 尊,11760) 公作宗寶尊彝。(公卣,13120) 伯揚作寶彝(器銘);作宗寶尊彝,萬年孫子用(蓋銘)。(伯揚卣,30879) 前兩件銅器在“宗寶尊彝”之前有受祭者信息,與叔造尊相同。後兩件則無受祭者,僅是“作宗寶尊彝”。可知“宗寶尊彝”爲固定詞組,“宗”無需與“寶尊彝”斷開。 不僅如此,“宗寶尊彝”還可以作“寶尊宗彝”,如西周日己方尊、方彝、觥有銘文作: 作文考日己寶尊宗彝。(11777、13537、13664) 或是省略“寶”、“尊”,作“宗尊彝”、“寶宗彝”、“宗寶彝”等,如: 豫作父乙宗尊彝。(豫角,08785) 異作厥考伯效父寶宗彝。(異卣蓋,13274) 周免旁作父丁宗寶彝。(旁尊,11709) “寶尊宗彝”、“宗尊彝”、“寶宗彝”、“宗寶彝”與“宗寶尊彝”內涵相同,“宗”字可前後移動,說明“宗”用以修飾“彝”,而不當與前連讀。因此,“叔造作召公宗寶尊彝”的斷讀當如第二種理解,即叔造鑄造一件用以祭祀召公的宗廟彝器。銘末“父乙”則是對受祭者召公信息的補充。銘文完整語序應是“叔造作召公父乙宗寶尊彝”。這種在銘末補充受祭者信息的情況在金文中還有,如許仲尊、卣(11740、13267)有銘文作: 許仲  作厥文考寶尊彝,日辛。 作厥文考寶尊彝,日辛。 “許仲  ”是作器者,銘末“日辛”即其文考日名,完整語序應是“許仲作厥文考日辛寶尊彝”,與叔造尊幾乎一致。[39]準此,召公奭日名爲“乙”,與“召伯父辛”顯然不是同一人。再結合相關銅器的年代,召伯父辛最有可能是召公之子,伯憲、伯龢與燕侯旨爲召公孫輩,這一點已經爲多位學者所指出。 ”是作器者,銘末“日辛”即其文考日名,完整語序應是“許仲作厥文考日辛寶尊彝”,與叔造尊幾乎一致。[39]準此,召公奭日名爲“乙”,與“召伯父辛”顯然不是同一人。再結合相關銅器的年代,召伯父辛最有可能是召公之子,伯憲、伯龢與燕侯旨爲召公孫輩,這一點已經爲多位學者所指出。 召伯父辛爲召公之子。燕侯一支已經“胙土命氏”,以燕侯爲稱,所以不會再稱“召伯”,因此燕侯克不會是召伯父辛,兩人應爲兄弟關係。燕侯旨稱燕侯克兄弟爲“父辛”,則只能是燕侯克之子,而非其弟。  和伯憲均屬於太保氏, 和伯憲均屬於太保氏, 器的年代早于伯憲器,則應是伯憲的父輩,很有可能是其生父。如此則屬於召氏家族之伯龢當即是召伯父辛親子。 器的年代早于伯憲器,則應是伯憲的父輩,很有可能是其生父。如此則屬於召氏家族之伯龢當即是召伯父辛親子。 此外西周早期銅器銘文還見有召氏族人,召仲卣(13201)有銘文作“七五六六六七,召仲”,“召仲”在銘文末尾,若解爲人名,則爲召氏排行爲“仲”者。若解爲族名,則屬召氏宗族分支“召仲”家族。以字體年代推論,此“召仲”當爲召公同輩或子輩。 綜上,西周早期銅器銘文所見召氏宗族的分宗情況可圖示如下:  召氏分宗既已如上所述,那麼召氏、大保氏和燕侯三者孰爲大宗?學者或以爲也是“長子就封,次子留相王室”,因此以燕侯克爲召公長子。如此一來,參照周公宗族情況,則燕侯一系當爲召氏宗族大宗。還有學者認爲繼承太保氏者才是召氏宗族宗子,如此則太保氏當爲召氏之大宗。 按兩說均有可商。“召伯父辛”既是召公之子,“伯”表示排行,應是召公嫡長子。司馬貞所言召公以“長子就封”並不確。以往學者認爲燕侯克爲召公長子只是依據周公宗族推測而來,並未得到銅器銘文的證實。西周時期燕侯一系無論在祭祀還是其他方面並未見有高過召氏者。並且燕侯一系若果真爲召氏大宗,那麼燕侯克就封之時理應攜召氏宗族大部去往燕地。因爲宗子承重,當總管族人,不然所謂大宗將有名無實。然而並不見召氏宗族大部遷往燕地的景象,從西周早期銅器銘文來看,畿內召氏家族包含眾多分支,宗族規模和勢力要高過燕侯一系。至於太保氏,西周中期以後便基本不見,可能宗族消散,或重新併入召氏宗族。存在時間如此之短,難以當得上大宗之名。上引憲鼎銘文曾記載憲與燕侯的交往,“在燕,侯錫憲貝…(憲)用作召伯父辛寶尊彝”,憲鼎年代在西周早期偏晚,故“(燕)侯”不會是始封君燕侯克,而是燕侯旨。(伯)憲屬於太保氏,與燕侯旨平輩。從銘文語氣來看,憲的地位并不會高於燕侯。如此則太保氏爲召氏大宗也得不到銘文的支持。反觀召氏宗族召伯一支,從西周早期到春秋晚期一直存在,長期占據王朝要職。因此,最有可能的情況是,召伯父辛爲召公嫡長子,繼召公而爲召氏宗子,其所在畿內召伯一支(召伯父辛-伯龢)是整個召氏宗族之大宗。召公宗族分宗屬於“庶子就封、長子留王畿”,與周公、畢公宗族并不同。 四 南宮氏與曾侯關係探析 南宮氏也是與周同爲姬姓[40]。南宮括也稱伯括[41],在先周時代就已經受到重用,是“文王四友”[42]之一。武王克商之時也曾作出重要貢獻[43]。但文獻並未明言南宮括是某王之子,則南宮氏很有可能如召氏一般,爲姬姓支族,很早就已經分族而出。《逸周書·克殷》記載克商之時輔佐周天子的還有南宮百達和南宮忽,[44]說明商末周初南宮宗族服事于周者不少,並且取得高位,故南宮宗族在周初應已有相當的規模。 南宮宗族在西周早期分宗全貌已不得而知,但從目前材料來看,至少可以分爲畿內南宮氏和畿外曾侯兩支。 畿內南宮氏見於西周早期文獻的還有南宮毛,成王去世時曾受命爲康王顧命大臣,很有可能是南宮氏宗子。《書·顧命》有“越翼日乙丑,(成)王崩。太保命仲桓、南宮毛,俾爰齊侯呂伋以二干戈、虎賁百人逆子釗于南門之外。”[45]據此可推測南宮毛主要活動年代當在成王、康王時期。再結合南宮括的活動年代推算,南宮毛很有可能是南宮括之子。 西周早期大盂鼎和小盂鼎有銘文作: ……唯九月,王在宗周,令盂…王曰:命汝盂型乃嗣祖南公……盂用對王休,用作祖南公寶鼎,唯王二十又三祀。(大盂鼎,02514) ……盂與諸侯眔侯、田、男□□從盂征……□□用牲禘周王、武王、成王……王令賞盂,□□□□□,弓一、矢百……用作□伯寶尊彝,唯王二十又五祀。(小盂鼎,02516) 兩件銅器器主爲同一人。從小盂鼎“用牲禘周王、武王、成王”來看,時王爲康王。大盂鼎銘文記載康王對盂的訓誡與賜命。盂之祖爲“南公”,南宮乎鐘(15495)器主亦稱其祖爲“南公”,學者早已指出“南”當爲“南宮”省稱[46]。因此,盂爲南宮氏族人。 大盂鼎、小盂鼎年代在康王二十三年和二十五年,此時盂在朝廷獲得重要職事并立有大功。參照之前南公毛的活動年代和地位,盂很有可能是南宮毛子輩[47]。小盂鼎銘文末尾有“用作□伯寶尊彝”,唐蘭認爲“□伯”當即盂之父[48]。因此南宮毛很有可能即“□伯”。如此,畿內南宮氏一支在西周早期的傳承爲南宮括(伯括)——南宮毛(□伯)——盂[49]。 湖北隨州葉家山西周早期曾侯墓地M111出土簋有銘文作“戾作烈考南公寶尊彝”(30371),同墓所出還有曾侯戾簋,銘文作“曾侯戾作寶尊彝”(30362),可知曾侯戾之父是“南公”。同城文峰塔墓地出土春秋晚期曾侯與編鐘有銘文作“曾侯與曰:伯括上  ,左右文武,撻殷之命,撫定天下,王遣命南公,營宅汭土,君庇淮夷,臨有江夏……”(31029)、“曾侯與曰:余稷之玄孫……”(31032)曾侯與既稱“稷之玄孫”,無疑是姬姓。追敘祖先功績提及“伯括”、“南公”,伯括即南宮括,南公是南宮氏祖先,說明曾侯一支確爲南宮氏後代。 ,左右文武,撻殷之命,撫定天下,王遣命南公,營宅汭土,君庇淮夷,臨有江夏……”(31029)、“曾侯與曰:余稷之玄孫……”(31032)曾侯與既稱“稷之玄孫”,無疑是姬姓。追敘祖先功績提及“伯括”、“南公”,伯括即南宮括,南公是南宮氏祖先,說明曾侯一支確爲南宮氏後代。 曾侯一支是否屬於“長子就封”?要解決這個問題,首先需要確定葉家山曾侯墓地墓主人的關係,然後再與畿內南宮氏世系作對比。 葉家山曾侯墓地從北至南大致在一條線上有多座大墓,據已發表的資料,墓主人相當於曾侯身份的可能有M65、M28和M111[50]。M65、M28出土有“曾侯諫”銅器,M111出土“曾侯戾”銅器。從墓葬排列及隨葬品的時代特徵來看,M65年代最早,可能在成康之際;M28稍晚,大體在康王之時;M111最晚,應該在昭王時代[51]。有關三座墓的性質以及曾侯諫、曾侯戾的關係,學界有很多爭論,尚未形成共識。由戾簋銘文可知曾侯戾之父爲“南公”,西周時期貴族受封爲侯後往往以封地地名爲氏,稱“某侯”或“某公”,而不會再沿襲宗族原氏。如伯禽稱魯侯或魯公,而不稱周公。燕侯不稱召公,楷侯可稱楷公而不會稱畢公等,所謂“胙土命氏”大概就是這個道理。因此曾侯戾之父既爲“南公”,則不會是同墓地之曾侯諫,而只能是畿內南宮氏宗子[52]。如此一來,曾侯諫與曾侯戾的關係無外乎三種:叔侄、兄弟以及並非同族[53]。 曾侯諫、曾侯戾如果是兄弟,根據M28的年代,則“南公”最有可能是南宮括。如此曾侯諫、曾侯戾與南宮毛當爲兄弟。由上文可知南宮毛或即“□伯”,依據“伯”稱的內涵可知南宮毛爲南宮括嫡長子,如此則曾侯諫、曾侯戾只能是庶子;如果曾侯諫、曾侯戾是叔侄,則曾侯諫與南宮毛爲兄弟,曾侯戾與盂爲兄弟,曾侯諫是庶子自不待言,而從大盂鼎中康王對盂的訓誡來看,作爲南宮氏宗子的盂很有可能即南宮毛長子,如此則曾侯戾也只能是南宮毛庶子。如果曾侯諫、曾侯戾並非同族的話(M65、M28兩墓並未出任何南宮氏器物,故這種可能性不能排除),根據M111的年代,曾侯戾可能是南宮括或南宮毛之子,從以上分析來看也只能是庶子而非長子。因此,綜合畿內南宮氏與葉家山曾侯墓地的情況,南宮氏宗族西周早期分宗情況當與召公宗族類似,也是“庶子就封,長子留王畿”。 畿內南宮氏在西周時期長期身居高位,上舉銅器而外,傳世“安州六器”還記載南宮氏受天子之令征伐虎方的事情(中方鼎“唯王令南宮伐反虎方之年”),南宮氏職位與實力並不比曾侯低。再結合嫡長子傳承的情況,畿內南宮氏一支很有可能是大宗,而曾侯一支爲小宗。 五 不同分宗模式形成原因探析 以上便是西周早期周公、畢公、召氏和南宮氏宗族分宗的基本情況,可知當時高等級貴族分宗存在兩種模式: 第一種是“長子就封,庶子留王畿”,如周公、畢公宗族。這種模式下出封之長子爲整個宗族大宗,其餘諸子,包括留在王畿繼承王朝職事者均是小宗;第二種是長子率領大部分族人留在王畿,庶子出封,新建分族而爲小宗,召氏、南宮氏即是此類。傳世文獻所言“長子就封”並不能涵蓋全部分宗情況。兩種分宗模式的共通點在於無論哪種,嫡長子所在家族往往是宗族大宗,說明至遲在西周早期,嫡長繼承制已經確立。 不同分宗模式產生的原因,則很有可能與分宗之初各自宗族形態有關。在“長子就封”模式中,就封者之父往往剛從原屬宗族分宗而出,屬於“別子”。如周公、畢公均是文王庶子,他們從王室分族而出,成爲各自宗族始祖,所謂“別子爲祖”是也。對於周公、畢公這種王室別子而言,分封既是政治行爲,也有鮮明的宗法意義。分封的同時也意味著別子從本宗分離而出建立小宗。所謂胙土命氏,分封之地便是別子開宗立氏之起點和根本所在。理論而言,周公、畢公當與其兄弟如管叔、蔡叔、曹叔等一般,前往封地就封。只是爲周初政局穩定而留在王都輔佐天子。因此他們安排繼承者代其就封,不僅僅只是封地政治權力的交接,也意味著繼任者應擔起在封地之內代其開宗立氏的責任。所以繼任者是傳重之人,會成爲整個宗族之大宗。在西周繼承制度下,往往是嫡長子擔此重任。所以周公、畢公宗族才會選擇“長子就封”。 “庶子就封”的情況則有所不同,就封者之父往往並非是宗族始祖。如召氏、南宮氏本是姬姓支族,至少在文王以前就已經分族而出,召公奭、南宮括均非宗族始祖。西周早期召氏、南宮氏實力擴大,伴隨著分封制的推行,分宗是勢所必然。但召公奭、南宮括已是宗子,這與周公、召公爲別子不同。他們的首要任務應該是延續召氏、南宮氏宗嗣不絕。就封諸侯對他們來說,更多的只是意味著分立支族,當不得開宗。如以召氏宗族而言,太保氏與燕侯均是因召公功勳而存在,在本身已有召氏宗族的情況下,二者從宗族分出之後不再以召氏爲名,自然當不得召氏大宗。就整個宗族而言,召氏宗族在長期發展過程中會不斷有族人分宗而出(如晚期琱生家族也是召氏小宗),太保氏和燕侯不過是其中較早,也比較受人矚目的兩個分支而已。南宮氏也是如此,西周立國之前就已經存在,西周晚期仍然存在,當不會因爲某代一個分支宗族的出現而使得原是本枝宗族的地位降爲小宗。 對於已有相當規模和世代的宗族而言,如果將新封之地視爲根本,勢必要舉族(或宗族大部分)遷往封地,宗族實力在短時間內無疑會大有折損。這是周初統治者用以對付殷遺民的手段之一,《左傳》定公四年有:“分魯公以……殷民六族:條氏、徐氏、蕭氏、索氏、長勺氏、尾勺氏,使帥其宗氏,輯其分族,將其類醜。”[54]宗氏即宗子族長,分族、類醜均是指六族之小宗與分支。[55]殷民六族原居地應在殷墟,周人將其整族遷出,借賞賜功臣之機削弱殷遺民宗族實力,防止其反叛。周人統治者當不會用鎮壓殷遺民的手段來對待開國功勳之族。因此,在分封此類貴族宗子時,胙土命氏只能算是擴大已有宗族之規模與實力。如果宗子不能親自就封,往往會派庶子前往,由此形成新的分支和小宗。宗族大部將留在居地由嫡長子繼承而爲大宗。文獻所言“長子就封,次子留相王室”只適用于受封者自身是“別子爲祖”者,對於原已有相當規模的貴族宗族而言,應該是以庶子就封。基於不同的宗族情況採用不同的策略和模式,可見分封制下貴族分宗的複雜情況。 文章出处:《青铜器与金文(第三辑)》,上海古籍出版社,2019年。 * 北京大學歷史學系博士后 [1] 《史記》卷三十三、卷三十四,中華書局二十四史點校本,1982年,第1524、1549頁。 [2] 比較有代表性的著作有陳夢家:《西周銅器斷代》,中華書局,2004年;朱鳳瀚:《商周家族形態研究(增訂本)》,天津古籍出版社;韓巍:《西周金文世族研究》,北京大學博士學位論文。此外還有不少學者就某一宗族或幾個宗族內部關係作過詳細探討,部分見於下文,此不詳引。 [3]《史記·魯周公世家》,第1515、1524頁。 [4] 《詩經·魯頌·閟宮》有:“王曰:叔父,建爾元子,俾侯於魯。大啟爾宇,爲周室輔。乃命魯公,俾侯於東。賜之山川,土田附庸。”(《毛詩正義》卷二十,阮元校刻《十三經注疏》,中華書局影印版,第1328頁)時王稱周公爲“叔父”,是成王無疑,這說明伯禽侯魯在成王之時。 [5] 成王之時,“周公攝政,一年救亂,二年克殷,三年踐奄,四年建侯衛”。朱鳳瀚認爲伯禽侯魯很可能是在周公東征克商、踐奄之後即將其留在奄地,建立魯國,成爲周人鎮守新開發的東土邊域的重鎮。朱鳳瀚:《魯國青銅器與周初魯都城》,《青銅器與山東古國學術研討會論文集》,上海古籍出版社,2017年,第177頁。 [6]《閟宮》“乃命魯公”之“魯公”即是指伯禽,西周早期魯侯熙鬲(02876)有銘文作“魯侯熙作彝,用享厥文考魯公。”魯侯熙即魯煬公熙,煬公爲伯禽之子。銘文所言祭祀“文考魯公”,也是指伯禽。 [7] 吳鎮烽:《商周青銅器銘文暨圖像集成》,上海古籍出版社,2012年,第13548號。本文引用銅器出處,如無特殊說明,均引自該書,以下不再注明。 [8] 陳夢家《西周銅器斷代》,第37頁。 [9] 《春秋左傳正義》卷十五,《十三經注疏》,第3944頁。 [10] 《禮記正義》卷三十四,《十三經注疏》,第3268頁。 [11] 《春秋左傳正義》卷三十一,《十三經注疏》,第4236頁。 [12] 沈子它簋(05384)“周公宗”爲凡國祖廟,夨令方彝(13548)“周公宮”是周公之子明保祭祀周公的場所。邢侯簋有“作周公彝”(05274),柞伯簋銘文“用作周公寶尊彝”(05301),刑、柞(胙)亦是周公之子。銅器銘文表明他們均只能立廟祭周公,而不能祀文王。 [13] 《禮記正義》卷四十九,《十三經注疏》,第3488-3489頁。 [14] 陳立:《白虎通疏證》卷四《封公侯》,中華書局,1994年,第152頁。 [15] 《春秋左傳正義》卷十五,《十三經注疏》,第3944頁。 [16] 郭沫若:《兩周金文辭大系圖錄考釋》下冊,上海書店出版社,1999年,第四十五頁下。彭裕商:《西周青銅器年代綜合研究》,巴蜀書社,2003年,第246頁。 [17] 高智、張崇寧:《西伯既戡黎——西周黎侯銅器的出土與黎國墓地的確認》,《中國古代文明研究通訊》,總第34期,2007年9月;李學勤:《從清華簡談到周代黎國》,《出土文獻(第一輯)》,中西書局,2010年,第1頁。 [18] 郭沫若:《兩周金文辭大系》,第45頁。 [19] 韓巍《西周金文世族研究》,第55-65頁;李學勤《從清華簡談到周代黎國》,第2-3頁;陳穎飛:《清華簡畢公高、畢桓與西周畢氏》,《中國國家博物館館刊》2012年第6期,第35-49頁。 [20] [清]於鬯:《香草校書》,中華書局,1984年,第201頁。 [21] 不同的傳世文獻對嫡子、長子、庶子等的界定有所不同,胡培翬《儀禮正義》云:“長子、眾子與嫡子、庶子,名異實同。凡長子者,則不獨長子之弟為眾子,而妾子亦為眾子。言嫡子,則不獨妾子為庶子,而嫡子之母弟亦為庶子。經中凡以嫡對庶言者,嫡為嫡長一人,其餘皆庶也。”([清]胡培翬:《儀禮正義》卷二十二,桂林:廣西師範大學出版社,2018年,第1857頁。)胡氏觀點可從。 [22] 陳夢家《西周銅器斷代》,第54頁。 [23] 韓巍《西周金文世族研究》,第58頁;陳穎飛《清華簡畢公高、畢桓與西周畢氏》,第40頁。 [24] 韓巍《西周金文世族研究》,第58頁。 [25] 李學勤《從清華簡談到周代黎國》,第2頁。 [26] 朱鳳瀚《商周家族形態研究(增訂本)》,第351頁。 [27] 陳夢家《西周銅器斷代》,第272頁;韓巍《西周金文世族研究》,第144-148頁。 [28] 類似的例子還有西周中期的爯簋(05233),器主名爯,由應侯爯盨(05639)可知爲一代應侯。銘文有“王弗忘應公室”,應公即應國始封君,原爲武王庶子,是應侯爯直系祖先。銘文言“王弗忘應公室”而不言“王弗忘武王孫子”,是在天子看來,應公是武王別子,應侯一脈爲王室小宗。因此只需提及應公,而不宜上系武王。 [29] 《史記集解》引譙周曰:“周之支族,食邑於召,謂之召公。”《史記》卷三十四,第1549頁。 [30] 《白虎通·王者不臣篇》“文武受命,召公維翰。召公,文王子也。”王充《論衡·氣壽篇》“邵公,周公之兄也。”皇甫謐《帝王世紀》“邵公唯文王之庶子”。但在此之前,如《左傳》、《史記》等所記文王之子並無召公,因此梁玉繩云“皇甫之說,本《白虎通》、《論衡》,然不可信。孔穎達、陸德明並言《左傳》富辰數文昭十六國無燕,則召公必非文王子,斥士安(皇甫謐)爲謬。蓋既爲周同姓,稱分子也可,稱支族也可。”([清]梁玉繩 撰;賀次君 點校:《史記志疑》卷十九,中華書局,1981年,第892頁)還有學者從其他方面推測召公是文王庶子,論據皆不夠充分,任偉曾有詳細論證,可以參看。任偉:《西周封國考疑》,社會科學文獻出版社,第161-162頁。 [31] 《史記·燕召公世家》有“周武王之滅紂,封召公于北燕”(《史記·燕召公世家》,第1549頁)是召公受封在武王之時。不過《榖梁傳》莊公三十年有“燕,周之分子也。”范甯注云“燕,周大保召康公之後,成王所封。分子,謂周之別子孫也。” (《春秋榖梁傳注疏》卷六,《十三經注疏》,第5184頁)從武王在位年限及西周早期形勢來看,當以範寧之說爲是。 [32] 裘錫圭:《釋“建”》,《裘錫圭學術文集》第三卷,復旦大學出版社,2012年,第39-42頁。 [33] 唐蘭:《西周青銅器銘文分代史徵》,中華書局,1986年,第145頁。 [34] 彭裕商《西周青銅器年代綜合研究》,第242-245、277-278頁。 [35] 李寶軍:《西周早期的召公家族世系——以青銅器銘文為中心的考察》,《洛陽考古》2013年第3期,第68頁。 [36] 關於召公奭與召伯父辛的關係,以往學界有多種說法:召伯父辛是召公奭之父、召伯父辛即召公奭、召伯父辛是召公奭之子,以及“召伯父辛”爲“召伯”、“父辛”二人等。任偉曾對諸家觀點作過詳細辨析(任偉:《西周封國考疑》,第159-178頁)。此後韓巍、曹斌等亦曾詳細討論此問題。韓巍:《西周金文世族研究》,北京大學博士學位論文,2007年。曹斌:《匽侯銅器與燕國早期世系》,《江漢考古》2016年第5期,第70-76頁。 [37] 陈立《白虎通疏证》卷九,第418页。 [38] 發掘者即持類似意見,參洛陽市文物工作隊 編:《洛陽北窑西周墓》,北京:文物出版社,1999年,第362頁。 [39] 西周早期受祭者既名公,又有日名的,亦不止此“召公父乙”,宜侯夨簋的“宜侯夨揚王休,作虞公父丁尊彝”(05373),“虞公父丁”與“召公父乙”的稱謂形式全同。 [40] 西周銅器有南宮倗姬簋(04603),倗爲媿姓,“南宮倗姬”是南宮姬姓女子嫁給倗氏者。近出曾侯與鐘曾侯與自述爲南宮後代,自稱“稷之玄孫”,是南公氏確爲姬姓無疑。有學者認爲南宮氏姬姓爲賜姓,似缺乏明顯的文字證據。 [41] 《論語·微子》有“伯括”,學者認爲即南宮括。隨州文峰塔曾侯與鐘有“伯括上帝,左右文武”。曾侯爲南宮氏之後,所言“左右文武”之“伯括”無疑就是指南宮括。 [42] 《尚書·君奭》有“惟文王尚克修和我有夏,亦惟有若虢叔,有若閎夭,有若散宜生,有若泰顛,有若南宮括”(《尚書正義》卷十六,《十三經注疏》,第477頁)《漢書·古今人物表》有“大顛、閎夭、散宜生、南宮括”顏師古注云“大顛已下,文王之四友也”。《漢書》卷二十,中華書局二十四史點校本,第892頁。 [43] 《史記·周本紀》有“(武王)命南宮括散鹿台之財,發巨橋之粟,以振貧弱萌隸。命南宮括、史佚展九鼎保玉。”《史記》卷四,中華書局二十四史點校本,第126頁 [44] 《逸周書·克殷》有“乃命南宮忽振鹿台之財、巨橋之粟;乃命南宮百達、史佚遷九鼎三巫”( 黃懷信等:《逸周書彚校集注》,第357-358頁。)《論語·微子》有“周有八士:伯達、伯括、仲突、仲忽、叔夜、叔夏、季隨、季騧”(《論語注疏》卷十八,《十三經注疏》,第5497頁)學者或認爲伯達、伯括、仲忽、即南宮百達、南宮括與南宮忽。 [45] 《尚書正義》卷十八,《十三經注疏》,第507頁 [46] 李學勤:《大盂鼎新論》,《李學勤集》,黑龙江教育出版社,1989年,第162頁;朱鳳瀚《商周家族形態研究(增訂本)》,第339頁。 [47] 韓巍或根據大盂鼎銘文常提其祖南公,而不提其父等情況推測盂之父很有可能先于其祖而去世,盂之爵位乃直接襲自其祖,其祖爲南宮毛。按康王屢屢提到其祖南公可能是感念其在開國之初的輔弼之功,並無明確證據表明其父早逝。大盂鼎銘文中康王還歷數文王、武王創業功績,同樣也沒有提到其父成王,我們不能據此得出成王早亡的結論。而小盂鼎中即沒有再提其祖南公,而是爲其父“□伯”作器。可見盂父早逝之說缺乏明顯證據支持。從人物活動的年代推算,盂之祖爲南宮括,其父爲南宮毛的可能性更大。韓巍意見參《西周金文世族研究》,第118頁。 [48] 唐蘭《西周青銅器銘文分代史徵》,第190頁。 [49] 李學勤認爲南宮乎鐘銘之“先祖南宮、亞祖公仲必父”是王朝南宮氏的最前兩代。小盂鼎之“□伯”可能是南宮未嗣位而卒的長子,公仲必父爲“□伯”之弟,盂之父。(李學勤:《試說南公與南宮氏》,《出土文獻》第六輯,中西書局,2015年,第8頁。)按“□伯”早逝似缺乏明顯證據,且若未繼位而亡,作爲從子之盂在爲其所作祭器上書寫如此重要之銘文亦難以理解。 [50] 湖北省博物館、湖北省文物考古研究所、隨州市博物館編:《隨州葉家山—西周早期曾國墓地》,北京:文物出版社,2013年。 [51] 朱鳳瀚指出M111部分出土器物有西周早期偏晚的特徵,如M111出土的“曾侯戾作寶尊彝”的兩件簋,與M28與M65所出一對曾侯諫簋(M28:162、M65:49)相比,形制相近,只是腹壁較斜直,垂腹程度更大,表現出相對較晚的形制特徵。而M111出土方鼎垂腹已達極致,腹最大徑即在腹底,反映了其年代已在西周早期偏晚。因此,M111墓葬年代當已進入西周早期偏晚,大致可定在昭王時。朱鳳瀚:《葉家山曾國墓地諸大墓之墓主人關係再探討》,《青銅器與金文(第一輯)》,上海古籍出版社,2017年,第228-239頁。 [52] 南宮氏宗子均可稱南公,西周中期有南公有司鼎,銘文作“南公有司作尊鼎”(02230),此“南公”即當時南宮氏宗子。 [53] 朱鳳瀚對這三種可能曾有詳細探討,參朱鳳瀚《葉家山曾國墓地諸大墓之墓主人關係再探討》,第228-239頁。 [54] 《春秋左傳正義》卷五十四,《十三經注疏》,第4635頁。 [55] [日]竹添光鴻:《左氏會箋》,遼海出版社,2008年,第543頁。 (责任编辑:admin) |