|

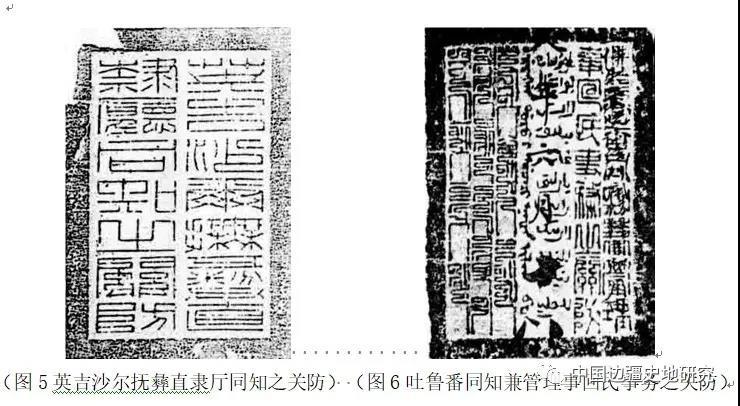

摘要:文章利用传统文献与档案资料,首先就吐鲁番直隶厅的设置时间(乾隆说、咸丰说与光绪说)进行了考辨,兼论作为行政区划厅的标准问题;其次论述了传统文献及“遗留性史料”档案记载中的“吐鲁番厅”为一种特殊形态的边疆直隶厅;最后论述了光绪三年(1877)清军收复吐鲁番后,善后局与吐鲁番厅两个并行权力机构的情况及其关系问题。光绪七年(1881)善后局裁撤后,完全意义上的吐鲁番行政直隶厅得以出现。吐鲁番直隶厅的历史嬗变正是清朝治理西北边疆社会在民政领域由“因俗而治”到边疆与内地行政体制一体化的真实写照。 关键词:清代;西北边疆;厅;吐鲁番 厅或直隶厅作为清代特有的行政区划组织,随着清朝将其统治力量推进边疆地区后,厅或直隶厅这一行政区划也被广泛设置于边疆地区,并呈现出一个复杂的演变过程。仅就清代西北边疆而言,当地厅之建制在当时官员及现代学者的认识中呈现出截然不同的观点,本文以吐鲁番为例,试从吐鲁番厅的历史嬗变探讨清代西北边疆厅的复杂设置过程。不当之处,敬祈方家指正。 从吐鲁番直隶厅设置谈起 目前关于吐鲁番直隶厅的设置时间,综括起来,大概有如下三大类: (1)乾隆说。如佐口透利用《新疆建置志》与《三州辑略》在《新疆民族史研究》中提及“吐鲁番直隶厅就产生于上述过程中,即1779(乾隆四十四)年。清朝平定回部之后,作为清朝在吐鲁番盆地的行政统治长官,开始设了辟展办事大臣,以后在1779年改为吐鲁番领队大臣并迁到吐鲁番城,就在这一年设置了吐鲁番直隶厅”。此说似乎可以追述到佚名作者所编《讯鲜录》“乾隆二十一年定其地,四十四年设置直隶厅”及宋伯鲁所撰《新疆图志·建置志》“四十四年置直隶厅”之说法,但作为单行本的《新疆建置志》则有“四十二年额敏和卓卒,次子素赉满袭,四十四年以罪削爵,弟伊斯堪达尔嗣,改辟展办事大臣为吐鲁番领队大臣,移同知都司来驻”。此乾隆说实据《清高宗实录》乾隆四十四年(1779)移设吐鲁番同知作为判断吐鲁番直隶厅的设置标志。(2) 咸丰说。如赵泉澄在其《清代地理沿革表》中提及“乾隆三十六年于辟展地方设辟展厅,移兰州府河桥同知驻扎,无属领。三十八年,辟展厅改属镇西府。咸丰五年,镇西府属之吐鲁番厅复升为吐鲁番直隶厅,设同知,无属领”。其依据《光绪事例》指出“镇西府是年改厅,则吐鲁番厅亦当于此时直隶也”。再如牛平汉在其《清代政区沿革综表》中言及:“乾隆三十六年二月十九日(1771.4.3)于辟展置辟展直隶厅,无属领。属甘肃布政使司。三十八年二月癸亥(1773.3.24)降为散厅,往属于镇西府。四十四年六月己卯(1779.8.8)徙厅治于吐鲁番,并改名吐鲁番厅。咸丰五年三月十五日(1855.4.30)升吐鲁番厅为直隶厅。(档·《咸丰五年三月十五日朱批庚福奏折》)光绪十年十月壬申(1884.11.18)吐鲁番直隶厅来属新疆省。”此外,魏长洪在其《新疆行政地理沿革史》中亦有“乾隆四十四年(1779)置吐鲁番厅,咸丰五年(1855)升直隶厅”之论述,但并没有给出注释,当系因循赵泉澄、牛平汉之说。且同页注解言及吐鲁番厅设置年代时,指出《三州辑略》卷2、《辛卯侍行记》卷6、《新疆四道志》、《吐鲁番厅乡土志》、《清高宗实录》卷1117,乾隆四十五年(1780)十一月初五日等资料均作乾隆四十六年(1781)建。但细核上述资料,乾隆四十六年(1781)只是修建吐鲁番“广安城”的时间,以及《乌鲁木齐事宜》作四十五年(1780)建,均为修建城郭之时间,并非“吐鲁番厅”设置时间。 但咸丰五年(1855)说根本站不住脚,均系赵泉澄、牛平汉等人对赓福咸丰五年三月十五日奏折之误读,仔细核对现藏于中国第一历史档案馆之相关奏折,其主要论及“拟请将镇西府、宜禾县府教授县典史四缺一并裁汰,改设镇西理事直隶同知一缺,兼理满营事务”、“凡向来宜禾县所管仓库钱粮支放以及疆界词讼一切差务悉归同知经理,即照吐鲁番同知之例径报镇迪道核转,为镇迪道专辖”,实为改设镇西直隶厅(同知)之论述,与吐鲁番行政建制变化毫无关系,此说可以摒弃。 (3)光绪说。如齐清顺认为“新疆建省后,原已存在的吐鲁番厅改为吐鲁番直隶厅,仍设同知一员,归镇迪道管辖”,但并未给出依据。后阿不来提·艾合买提在《清代吐鲁番厅研究》一文中与齐清顺文字描述完全相同,但同样未注出处。又傅林祥等人所编《中国行政区划通史·清代卷》中有:“乾隆二十六年,置辟展办事大臣,驻辟展。四十六年,裁辟展办事大臣,置吐鲁番领队大臣,在今新疆维吾尔自治区吐鲁番市。光绪十年,裁领队大臣,十二年置吐鲁番直隶厅。”该书尚有“光绪十年属新建省,为直隶厅”之记载,但均未给出依据。此外,还有《吐鲁番地区志》光绪十年(1884)设置与《吐鲁番市志》光绪十二年(1886)设立两种观点,同样未给出处。而中国档案网在介绍新疆维吾尔自治区档案馆提供之民国吐鲁番县开放档案时,第一段落便言光绪十一年(1885年)升直隶厅。 以上光绪说多少均受到《清史稿》的影响,据《清史稿·地理志·新疆》有如下记载: 康熙二十四年,回疆平。雍正五年内徙,安置瓜州,建城辟展。乾隆二十四年,设建六城,于辟展置办事大臣、管粮同知,仍以吐鲁番广安城为回城。四十四年,移同知驻吐鲁番,并设巡检,隶甘肃布政使司。四十五年,裁办事大臣,改设吐鲁番领队大臣,归乌鲁木齐都统节制。光绪十年,裁领队大臣。十二年,置直隶来隶。 据上,不难看出前文所述光绪十年(1884)与十二年(1886)建直隶厅的说法均来源于《清史稿》,但光绪十一年(1885)说却找不到任何原始记载。除去咸丰说明显有误外,乾隆说与光绪说实际上牵涉到作为行政区划的清代厅制的标准问题。厅原为知府的佐贰同知、通判的处所,因清朝的同知、通判多分派于各地方专管某地,逐渐与辅佐知府的同知、通判区别开来,其办公处所逐渐成为一种行政单位,有时在新建制的地方不便设府与县,便设厅,其长官为同知或通判,凡属布政使司管辖的则为直隶厅,与府、直隶州同级;属府管辖的则为散厅,与州县同级;有的厅也归道或驻防将军管辖。换言之,作为行政区划的直隶厅长官是同知或通判,常加有“抚民”或“理事”衔命,因而掌管厅内一切地方行政。但问题是有同知或通判的地方是否就是行政区域的厅或者直隶厅呢?这实际上涉及“厅”这种行政区划的标准问题。台湾中正大学历史研究所吴正心的硕士论文《清代厅制研究》曾提出:“作为地方行政区划的厅必须有厅界、分地分民、佐贰官和首领官、厅学等积极指标,以及自有独立衙署、管理本厅之民刑案件与钱粮税收等消极指标。”但仍有学者提醒需要注意三个问题:“一是设同知、通判并不等于设置厅,二是设置厅未必就是政区厅,三是政区厅往往是从派遣厅逐渐演化而来,两者之间的界限有时较为模糊。”综括起来,作为行政区划的厅,亦即“政区厅”,或称为“建置厅”,其应该有明确的管辖区、且不与同级行政区划相重叠等内在必备要素,其职掌应覆盖“刑名钱谷”,以及拥有对应的行政机构,否则就不是行政建置意义上的政区厅,而是派遣厅。根据以上政区厅的标准,下文将回顾清代吐鲁番的行政区划历史,以便探讨以吐鲁番同知为代表的西北边疆厅建置是否属于“政区厅”及其历史嬗变等情况。 “吐鲁番厅”的出现 顺治三年(1646),吐鲁番遣使奉表朝贡,始与清朝发生关系。至雍正年间,在清朝与准噶尔的军事冲突中,处在军事前线而又难以自存的吐鲁番额敏和卓率部内属,迁居甘肃瓜州等地。至乾隆十九年(1754),清朝为了出击准噶尔的军事需要,派人前往甘肃瓜州额敏和卓部众中编设旗队,设置管旗章京、副管旗章京、参领、佐领、骁骑校等职员。乾隆二十一年(1756)瓜州民众返回吐鲁番地区,清朝“定界吐鲁番东自辟展至喀喇和卓令额敏和卓辖,吐鲁番西自伊拉里克至阿斯塔克令莾噶里克辖”,稍后又有连木沁以及罗布淖尔、喀喇库勒也由额敏管辖,后莽噶里克反叛,使吐鲁番西部地区归属额敏和卓管辖。因此,佐口透曾言“额敏和卓家族作为清朝的札萨克郡王,开始取得了吐鲁番盆地唯一统治者的地位”。不过这种局面只维持了二十余年,至乾隆四十四年(1779),第二任吐鲁番札萨克郡王苏赉璊因罪削爵,时任乌鲁木齐都统索诺木策凌奏请“裁改辟展办事大臣作为领队大臣,移驻吐鲁番”,后经军机大臣议准,并以上谕的形式做出具体安排,其中涉及吐鲁番同知内容如下: 一、辟展同知应移驻吐鲁番,所属地方事向由镇西府详道,但该府驻扎巴里坤,相隔数站,往来需时,应令经呈该道,由道转详乌鲁木齐都统。一、吐鲁番满兵驻防,有旗民交涉事件,应设理事通判一员,将现在同知作为满缺,兼管通判事。至稽查地方贼盗仓库等事,另添巡检一员。此缺行文陕甘总督,若内地有应裁之缺,自行查办。其同知、巡检关防图记,由部铸给。 由于札萨克郡王苏赉璊因罪削爵,清朝趁机“将吐鲁番回人分别居处,中立界址,自哈喇和卓迤东,回人一千六百余户归额敏和卓之子管束,吐鲁番领队大臣统辖;自吐鲁番迤西,回人七百五十余户归札奇鲁克齐呼达巴尔第管束,吐鲁番领队大臣专管”。以及后设“吐鲁番西苏们章京四,所管回户现在吐鲁番、雅尔湖、雅木什、托克逊等处居住”。从中我们可以发现吐鲁番盆地实际上被划分为东西两块行政区划,即东部吐鲁番札萨克旗行政区与西部吐鲁番领队大臣专管的行政区。 据上,吐鲁番同知似乎并无专辖地面这项执掌,因而不当属于行政厅。但学术界在判断吐鲁番是否为政区厅时,多以吐鲁番同知的设置作为判断标准,而建省之前的传统“记述性史料”极少有“吐鲁番厅”的直接记载,我们是否忽略了当时人的看法,因为在“遗留性史料”中有关“吐鲁番厅”的记载比比皆是。如乾隆四十九年(1784)乌鲁木齐都统海禄奏“为吐鲁番厅供支满营兵粮不敷应行采买循例奏闻仰祈圣鉴事”,又如乾隆年间户科题本“吐鲁番厅拨给屯田农具二百九十五件……吐鲁番厅乾隆五十二年拆修破烂稍轻夹布口袋九百二十四条”之记载;再如嘉庆年间乌鲁木齐都统造报所属地方粮价时,更将“吐鲁番厅”与“迪化州”及“昌吉县”等行政区划一一并列奏报其粮价,可知在当时清朝官员眼中,吐鲁番厅就是所谓的行政厅。足见时人仍以吐鲁番同知作为判断吐鲁番厅的重要标准,因为在同一档案中时常可以看到吐鲁番厅与吐鲁番同知同时出现的现象,如道光二年(1822)朱批奏折有“窃照道光元年十月初四日据吐鲁番同知详报民人赵伏用小刀扎伤刘维糠身死一案……刘维糠已受伤殒命,报经该厅验讯通详”。因此,吐鲁番厅是否属于政区厅,吐鲁番同知的职能便成为我们值得关注的对象。 早期由辟展同知移设而来的吐鲁番同知为粮饷同知,主要办理屯田征粮事宜,如“吐鲁番领队大臣养廉并满汉官兵盐菜口粮俱由同知衙门支领,系乌鲁木齐都统管辖”,在苏赉璊因罪削爵后,清朝考虑当时“辟展等处可耕之田二万一千亩,较回人田地俱远,应即作为屯田,将修城之七百兵丁分编七屯,令其耕种”。道光年间所刊《新疆识略》对此详细记载道:“自辟展至托克逊作为七屯,令屯兵七百名分种,托克逊屯兵一百名;安展屯兵二百五十名;哈喇和卓屯兵一百名;阿斯塔纳屯兵一百名;和色尔图喇屯兵五十名;胜金屯兵五十名;辟展屯兵五十名,共种地一万四千七百亩,交粮九千石。”至道光十九年(1893),随着乌鲁木齐都统廉敬奏请将吐鲁番兵屯“裁撤回营,改设户民”,并于次年三月正式裁撤。此后,除辟展、胜金及阿斯塔纳三工分给当地维吾尔民众外,其余屯田均改为户民耕种,但耕种这些裁撤屯田的户民及维吾尔群众需向吐鲁番同知纳粮。换言之,作为衡量政区厅标准之一的专辖地区要素似乎存在,只是其辖区与领队大臣专辖区及吐鲁番札萨克郡王管辖区处于犬牙交错状态,似又难以作为标准政区厅。 但在辟展同知移设吐鲁番成为该地同知时,清朝便考虑“吐鲁番满兵驻防,有旗民交涉事件,应设理事通判一员,将现在同知作为满缺,兼管通判事”,此乃吐鲁番同知之第二项重要职能。根据档案记载,吐鲁番同知不仅具有处理当地旗民交涉案件的法定权力,而且已经扩大到处理旗人内部刑名案件,如道光十二年(1832)乌鲁木齐都统成格奏:“道光十二年二月二十九日,据吐鲁番同知保忠验详满营闲散常山用脚踢伤乌尔西春肾囊身死一案……当即批饬镇迪道提犯审拟解勘去后……当将该犯送交档房看管,乌尔西春旋即因伤殒命,报经吐鲁番同知验讯通详批饬审解,由道复讯拟议转解前来”。此案最早由吐鲁番同知报告,并最早进行初步查验,与处理普通民人案件几无二致,类似案件还有不少。此外,吐鲁番同知有时还可处理领队大臣辖区回民之间的事务,如道光十四年(1834),“奴才法丰阿跪奏为回子过失杀命案审明定拟恭折具奏仰祈圣鉴事,本年三月十九日据头苏扪章京爱依特巴海呈报,回子买买提克林木抛掷土块,适中回子吐尔大里骑马,马惊坠跌身死一案,当经饬委吐鲁番同知保忠验讯去后”等等,不难看出吐鲁番同知所具有管理本属吐鲁番领队大臣专辖区的刑事案件权力,是其法定权利的扩大,当与吐鲁番同知为满缺有关,而领队大臣主要专注当地八旗驻防的操练等军事事务。 此外,吐鲁番同知还具有兼管东部吐鲁番郡王所辖回民事务的法定权力,亦即《三州辑略》记载之“监管理事通判事务”。此项权力在其关防印文中也得到体现,据光绪初年清军收复吐鲁番时,当地官府报告: 为申报事,窃卑职于七月十七日往阿斯塔纳一带查催刈获草木运局供支,行至头堡地方,突有缠回头顶小红色包跪于路侧,叫前问话,汉语一字不晓,○○未带通事,饬取小红包打开察看,系铜铸关防一颗,细看篆文吐鲁番同知兼管理事回民事务之关防,毫无损坏,知是旧日吐鲁番同知关防,城池失守遗散外边,即传缠回询问原由,该缠回因不懂汉话,畏见官长,趁○○细看篆文之际,已为逃避远去,遂将关防携回署中,未敢自行毁销,理合备文申赉,为此申请宪台鉴核施行,赉呈旧铜铸关防一颗。 可见文中所述吐鲁番同知旧日铜质关防文曰:“吐鲁番同知兼管理事回民事务之关防”,即吐鲁番同知具有管理东部郡王所辖回民事务之权力,这在档案中也可得到印证,如道光十三年(1833)奏折有“本年二月二十三日据署吐鲁番扎萨克印务土撒拉克齐爱哈特巴黑呈报,回子郡王阿克拉依都署内婢女胡尔班克思,因与管家回子莫亥子巴海口角撕殴,被莫亥子巴海推跌倒地,用膝盖跪伤胸膛身死私埋匿报一案,当经饬委同知保忠验讯去后,……应照受雇抬埋并不知情仍照地界内有死人不报官司而辄移藏律杖八十”,但此类案件较少。 质言之,乾隆四十四年(1779)移设的吐鲁番同知并无自己独立的行政单元,但具有处理钱粮刑名等职能,且主要负责粮饷供应及处理“旗民交涉事件”以及“兼管理事回民事务”,且拥有一套自己的行政机构。虽然按照今人有关行政厅的定义,尚非严格意义上的“政区厅”,似乎也谈不上“吐鲁番直隶厅”的建置。但在当时清朝官员看来,吐鲁番厅属于镇迪粮务兵备道所属二厅之一,而镇迪道及吐鲁番同知又归乌鲁木齐都统所辖,据此吐鲁番厅又毫无疑问属于“政区厅”的行政直隶厅,可知吐鲁番厅乾隆说并非无凭据。综上,同治三年(1864)新疆大乱以前史料中出现的“吐鲁番厅”应该属于一种特殊形态的边疆直隶厅,即吐鲁番同知拥有吐鲁番地域的部分民事、刑事及钱粮等职能,但并不完全,实由当地复杂的三元政体(吐鲁番领队大臣、吐鲁番札萨克郡王及吐鲁番同知)所致。 光绪初年的吐鲁番厅与善后局 同治年间新疆大乱后,清军光绪三年(1877)春三路并进收复吐鲁番后,清朝便开始当地的政治秩序重建工作,当年四月左宗棠便令清军驻留吐鲁番,并“委候补道雷声远带同随营文员赴吐鲁番,设局办理抚辑、采运、善后事宜;委狄道知州奎绂署理吐鲁番同知,委候选府经历贺炳翚署吐鲁番巡检,委补用典史陈寿樽署辟展巡检,均刊给木质关防印记,管理回务,盘诘游匪,以靖地方”。吐鲁番同知奎绂报告六月初六日到任,并启用木质关防(如图1)。其文曰“吐鲁番同知兼管理事回民事务之关防”,与旧时吐鲁番关防一脉相承。而作为动乱之后第一位署理吐鲁番同知的奎绂履历册显示:“吐鲁番同知一员,奎○,年四十一岁,系京都正蓝旗蒙古文澂佐领下人,”为旗人无疑,果真如此,恐怕左宗棠这一安排并非偶然,而是有意为之。据学者研究,同治新疆大乱之前,乌鲁木齐东路府州县的正职被列为满缺,往往由满人担任,即使偶尔有蒙古与汉人,也无一例外均为旗人。  至于吐鲁番善后局的情况,按照左宗棠对战后社会重建“八大善后政策”安排,主要针对南疆塔里木盆地,因该地旧制未复,善后局便成为临时性的主导善后社会重建权力机构。但吐鲁番由于地处南北交通要冲,又属战乱之区及南路门户,要完成重大紧急的“八大善后任务”绝非当地吐鲁番同知这一机构所能承担,因而左宗棠也在当地设立了善后局,而雷声远的全称则为“钦差大臣委办吐鲁番善后抚辑採运总局候补道”,吐鲁番善后局关防全称为“督办吐鲁番抚辑採运善后事宜之关防”(如图2),其功能多样,但主要侧重于军事。如此一来,在光绪初年的吐鲁番盆地便形成了两个并行的权力机构,而非有些论著所言善后局为后来吐鲁番直隶厅前身的错误认识。两者之间的职能不仅交叉,而且还有一转换过程。 如作为战后官粮征收章程是由当地善后局清丈地亩后,按照上中下三等征收。加之收复吐鲁番后南疆战事正紧,吐鲁番同知有向善后局提供粮食之责,如奎绂光绪三年(1877)十月向左宗棠和善后局报告:“卑职遵即自开征起,至九月二十日止,征获京石小麦五百六十七石九斗五升五合,按旬折造,于九月二十一日移拨采运粮局京石小麦五百石,卑职眼同该局员盘交讫,其余京石小麦六十七石九斗五升五合,容俟催收成数,再为拨交。”此外,吐鲁番同知还将收获的地课银两交收善后局点收,如“卑职遵将光绪四年三月分收获三年地课库平银二十一两七钱三分折湘平银二十二两三钱七分二厘,卑职照数解赴善后总局交收”,而作为经济来源重要补充的厘金也由善后局分派各地设卡征收,并在各地设立善后分局,如鲁克沁善后局、胜金善后分局、三堡分局等。其部分戳记如下。  并且有时也会涉及一些刑名案件移文吐鲁番厅办理。甚至有时吐鲁番将征粮之权也移交善后局办理。总之,两个权力机构有许多职能的重合与交叉,加之负责善后局的雷声远为候补道,其地位反高于吐鲁番同知,所以后者往往向前者汇报。但这种局面并未维持多久,至光绪七年(1881)初,原属吐鲁番善后局承办的善后税厘各事便收归吐鲁番新任署理同知杨大年所有,吐鲁番善后局就此裁撤,结束了吐鲁番自光绪三年以来两个权力机构并行的特殊现象。 “吐鲁番政区厅”的出现 从奎绂光绪三年(1877)六月六日署理吐鲁番同知起,标志着吐鲁番行政区划厅的正式成立,至光绪七年(1881)五月善后局雷声远相继向吐鲁番厅移交了新垦地亩及牛只等项为止,在此三年间,虽然吐鲁番同知的职能与善后局有所交叉,也是当时出于办理军需的临时安排,这在其后的档案中有明确的印证,如光绪十五年(1889)十一月十五日上谕所言: 从前各省办理军务,创立支应采办转运等局,本属一时权宜,不能视为常例,军事敉定,又以善后为名,凡事支应,隶藩司者分设各局,名目众多,盖务则督销分销,局卡林立,大率以候补道员为总办,而会办随办各员其数不可胜计,所有专管之藩运两司转以循例画诺为了事。 据上,善后局的作用说的再清楚不过,因为新疆经历同治年间大乱后,光绪初年吐鲁番领队大臣并未恢复,原属领队大臣专辖的吐鲁番西部四个苏木转而直接听命于吐鲁番同知,而东部原属吐鲁番札萨克郡王的管辖区也因郡王漂泊南路未归,其土地人民处于吐鲁番同知的直接管辖之下,吐鲁番同知便成为善后局裁撤后,未划设鄯善县之前,整个吐鲁番盆地的最高民事行政官员。其统辖行政区域及对象可从每年春季的点卯册中窥知一二,点卯制度本是地方官府对所辖行政区域内基层首领的一种当堂点验与考核制度,可以作为考量官府的实际行政区划的重要依据。如光绪八年(1882)二月“台吉苏们各头目人等卯册”显示,其头目人等包括属于原东部吐鲁番郡王札萨克旗下的台吉三员和西部原属领队大臣下的四个苏目及伯什户,以及鲁克沁南北渠、洋海、吐峪沟、二三堡、胜金、木头沟、连木沁、秋望克尔、苏巴什、汉墩、辟展、二三工、树柏沟、西安工、罗布淖尔、色尔海普、东西山、沙河子、鲁克沁、葡萄沟、煤窑沟、托克逊、伊拉里、宁夏工等地各色各类基层头目(达尔瓜、米拉布、乡约等)。这就非常清晰地呈现出吐鲁番同知的管辖区域和对象,涉及整个吐鲁番盆地及汉回维吾尔各类人群。 而作为行政区划厅的另一个主要指标“刑名钱谷”职能,我们也可从吐鲁番同知的卸职交代中管窥一二。如光绪六年(1880)署吐鲁番直隶监督府奎绂“为造移文粮石事,谨将敝厅光绪三年八月征收起,截至六年六月十七日止,所有照章征收各色粮石,并开除拨运粮局,以及籽种数目,分晰造具总册,呈请查核”,又如光绪八年(1882)吐鲁番同知杨大年交卸时,起首便言“为移造银粮交代事”,将“所有经手过银粮等项汇造交代总册,移请查核接收”,类似案例举不胜举,有时造报交代内容与例不符,还要面临赔交风险。质言之,光绪初年收复后的吐鲁番厅已经演变为实实在在的政区厅。但是否属于直隶厅,下文将继续探讨。 吐鲁番直隶厅问题 如前文所论,惟一直接表明吐鲁番在建省后光绪十二年(1886)升为直隶厅的《清史稿》记载属于孤证,是否成立,必须在爬梳传统史料的基础上,结合原始档案文献以及新疆建省前后的行政建置背景,才能比较令人信服的回答吐鲁番直隶厅的设置问题。 虽然光绪八年(1882)清朝批准了刘锦棠拟设的新疆南路郡县方案,但需特别注意的是刘锦棠当时强调“除自哈密南至吐鲁番、北至精河,应暂照臣钟麟原奏,无须另设多员”,清末方志《新疆图志》也明确记载:“明年(光绪八年),陕甘总督谭钟麟暨刘锦棠因损益宗棠先后所条列上之,于是新疆行省之议定。……凡设府一、厅五、直隶州四、县四。改县一,徙县一。其哈密、镇西、吐鲁番如故。”这个“如故”便指吐鲁番(直隶厅)同知这一职官行政如故,前文已经论述同治新疆大乱以前,在时人看来,当地存在吐鲁番厅之建置,归属镇迪道管辖,因此理应属于行政区划的直隶厅。除此之外,刘锦棠在光绪年间陆续委署人员前往南路上任,光绪九年(1883)就曾奏请:“吐鲁番同知系冲、繁、难三项缺,查有甘肃候补直隶州知州黄丙焜,才具开展,有守有为,堪以请补。”另据黄丙焜履历册显示自己“九年十二月十五日具奏,甘肃候补直隶州知州黄丙焜借补吐鲁番直隶厅同知”,这是笔者目前所见“吐鲁番直隶厅”之最早记载,其后类似记载更加普遍,如光绪十年(1884)“吐鲁番直隶厅同知兼蚕桑局”,“光绪十九年十月初十日在新疆省城由驿附奏准补吐鲁番直隶厅同知朱冕荣饬赴本任”等。传世文献如《吐鲁番直隶厅乡土志》更将“直隶厅”冠名其中,行政区划寓意浓厚。但清人在公文档案与传世文献中并不总是称之为“直隶厅”,亦常有简称为“厅”者。据李德龙考证成书于光绪十六年(1890)至光绪二十四(1898)年间的《新疆四道志》,其目录便列有“吐鲁番厅图说”、“镇西厅图说”、“乌什厅图说”、“库车厅图说”、“喀喇沙尔厅图说”等,毫无疑问,这些所谓“某某厅图说”正是“某某直隶厅图说”之简称。 此外,值得注意的是光绪八年(1882)奏请设立南路郡县时,其直隶行政区长官关防均含有直隶厅字样,如光绪十年(1884)正月刘锦棠奏刊给南路各直隶厅州的关防有“理事同知衔喀喇沙尔抚民直隶厅同知关防”、“库车抚民直隶厅同知之关防”、“乌什抚彝直隶厅同知之关防”、“英吉沙尔抚彝直隶厅同知之关防”、“玛喇巴什抚民直隶厅通判兼管水利之关防”。这在同年四月初二日英吉沙尔给吐鲁番直隶厅的移文中得到了映证(如图5)。但吐鲁番直隶厅关防与上述南路直隶厅关防则有所不同。奎绂光绪三年(1877)六月初六日到任后启用木质汉文“吐鲁番同知兼管理事回民事务之关防”,木质关防属临时权益之计,须奏请礼部重铸方显礼制,后礼部指出“吐鲁番同知关防一颗,本部旧模系吐鲁番同知兼管理事回民事务之关防,今准吏撰拟吐鲁番同知关防,并无兼管理事回民事务字样”,因而行文“该督查明,现在是否兼管回民事务,并有无裁撤之处,详细声复报部,以凭核办”。重要的是第二任署理吐鲁番同知杨大年报告光绪八年(1882)六月接到光字六百七十八号铜质关防,准备于二十一日启用,并将旧用木质关防截脚呈缴,实际上已在启用关防的公文中盖印使用,这方礼部铸造的满、回、汉三体“吐鲁番同知兼管理事回民事务之关防”(如图6),一直使用到民国初年。片冈一忠《中国官印制度研究》一书收有其印文,但模糊不清,无法释读。该印文自左向右依次为满文篆体、关防日期(badarangga doro i sunjaci aniya ilan biya\光绪五年三月)、回文(察合台文)与汉文篆体之“吐鲁番同知兼管理事回民事务之关防”。可见,收复后的吐鲁番同知继承了此前“兼管理事回民事务”的权力,这便与南路诸直隶厅关防有很大的不同,这种不同正是刘锦棠所言的“吐鲁番如故”的来历。因此,随着州县制度在天山以南地区的确立,尤其新疆省以及随后新疆布政使及按察使兼镇迪道的到任及其职能运行,完全意义上的吐鲁番直隶厅得以出现。至于吐鲁番直隶厅最早出现于档案中的光绪九年(1883),正是州县制度正式运转的年份,而《清史稿》中“光绪十年,裁领队大臣。十二年(1886),置直隶来隶”所显示的不同时间节点,正是晚清新疆原有行政体制发生巨大变革的真实写照。  结语 清朝乾隆年间统一新疆后,建立了以北疆伊犁将军、东疆乌鲁木齐都统及南路回疆参赞大臣为代表的“军府制度”体系管辖天山南北。但在民政领域,大体上在乌鲁木齐周围及天山北坡一线施行直接管理的州县制度、在南疆塔里木盆地维吾尔社会中施行间接管理的伯克制度、在靠近内地的东疆(哈密、吐鲁番)维吾尔社会及土尔扈特等部落中施行间接管理的札萨克旗制。但作为南疆门户的吐鲁番,当地不仅有来自内地的汉回民众与驻防满洲八旗及绿营官兵人群,更有本地人数众多的维吾尔民众,这种特殊的人文地理环境使得吐鲁番兼具三种并存的管理模式,即属军府制度的吐鲁番领队大臣、属札萨克旗制的吐鲁番郡王及属州县制的吐鲁番厅同知三元行政体制,此乃清朝前期治理新疆社会所采取的“因俗而治”政策的集中反映。但其内部却存在权力交织问题,吐鲁番领队大臣虽然主管“驻防八旗官兵差操一切事务”,但乾隆四十五年(1780)陕甘总督勒尔谨奏请“辟展办事大臣改为吐鲁番领队大臣,所有该处一应员弁升调预保军台屯田暨回务应咨应奏事件,呈报乌鲁木齐都统分别奏咨,以归画一”。不难看出吐鲁番领队大臣与前文所述吐鲁番同知“兼管理事回民事务”及处理“旗民交涉事务”两项职能有所重叠,前者归乌鲁木齐都统管辖,后者归镇迪道管辖,如此两者之间似乎形成了两个并行的权力机构,但在清朝治理新疆前期主要采取“以军统政”的军政制度下,作为军府制度地方代表的领队大臣似乎更愿全权掌握整个吐鲁番的权力。因为乾隆五十四年(1789)吐鲁番领队大臣伊江阿曾从同知办理当地案件、征收粮谷效率及避免苦累驿站等角度出发,认为应仿照此前辟展同知将诸事禀报辟展办事大臣之例,应由领队大臣管辖吐鲁番同知。但乾隆四十四年(1779)移设同知时,文献明确记载:“辟展同知应移驻吐鲁番,所属地方事向由镇西府详道,但该府驻扎巴里坤,相隔数站,往来需时,应令径呈该道,由道转详乌鲁木齐都统,”似乎此前辟展同知也未完全归辟展办事大臣管辖。此次申请同知归领队大臣管辖,朱批“已有旨”并未名言是否允准,但所引满文奏折在归属领队大臣管辖处有夹批fulgiyan fi(朱批)字样,亦不能据此认为朝廷同意其请求。因为正如本文第二节论述吐鲁番同知兼管理事回民事务及处理旗民交涉问题时所举道光年间案例显示,一方面吐鲁番同知往往将人命案件通过镇迪道上报乌鲁木齐都统,这与当初移设吐鲁番同知的行文规定相符,但另一方面吐鲁番领队大臣也可饬委吐鲁番同知验讯一些人命案件,虽然“同知衙门仓库钱粮均归领队大臣盘查”,且档案中亦明确记载吐鲁番同知“俸满时领队大臣有考核之责”,但这更多属于官职高低问题,并非隶属关系。 在吐鲁番三元行政体系中,领队大臣与同知虽职权各有侧重,但均不同程度具有管理内地移民及札萨克回部民众的职权,其中领队大臣处于首要地位,同知次之。其后新疆经历同治年间的社会大乱后,这种特殊的三元政治体制由于军府制度的崩溃,在经历了短暂的善后局与吐鲁番同知并享权力格局后,至光绪七年(1881)善后局裁撤以及旧有札萨克的乡绅化,使得吐鲁番同知成为专管当地各族群之全权最高行政长官,吐鲁番也因此在建省前后正式转变为一元直隶厅。而这一转变过程正是清朝治理西北边疆社会成功的精髓所在,即在不同历史时期根据治理对象因地制宜采取“因俗而治”方略,晚清则根据形势变化的需要,再次适时调整边疆治理方略,通过建立行省制度,最终实现了边疆与内地的行政一体化,而吐鲁番从动乱之前的三元行政体系转变为一元直隶厅行政体制正是清朝治理西北边疆社会的重大行政制度演变的真实写照。 注释略去,引用请参照原文。 (责任编辑:admin) |