|

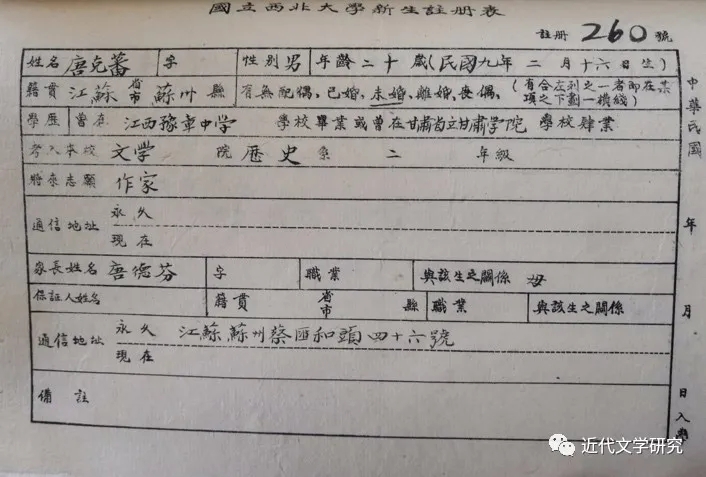

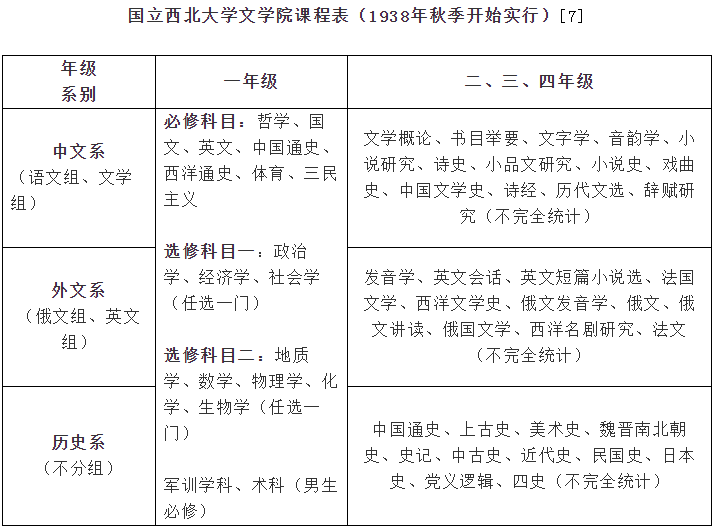

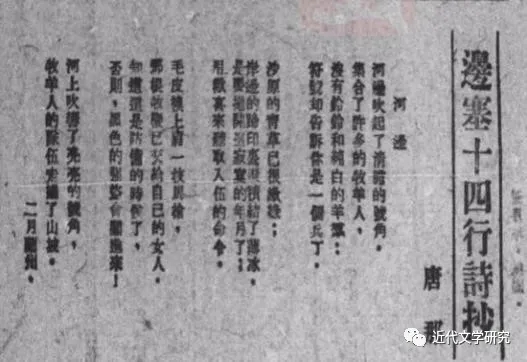

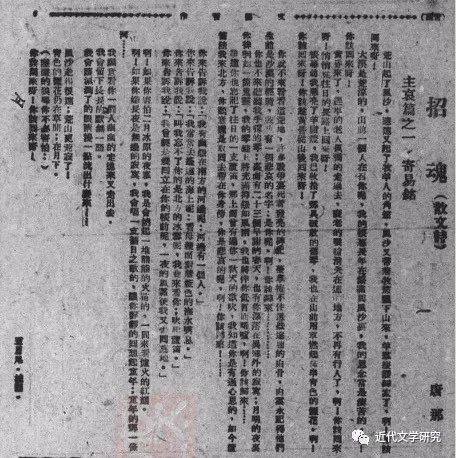

关键词:唐祈 西北联大 原标题:汲取金色蜂巢里的蜜汁 ——唐祈在“西北联大”的求学经历与文学活动  唐祈 引言 近年来,中国现代大学与中国现代文学的关系研究已然成为一个重要的学术话题,比如对北京大学、北京女高师、清华大学、燕京大学、东南大学、上海圣约翰大学、西南联大以及延安鲁艺与中国现代文学的关系研究,都取得了丰硕成果。就“九叶派”而言,他们几乎都属于校园诗人群体,具有鲜明的学院文化特征,是探讨20世纪30、40年代大学教育与现代文学关系的重要范本。大多数研究者比较关注西南联大和“九叶派”的生成关系,而事实上,“九叶”之中,除穆旦、郑敏、杜运燮、袁可嘉毕业于西南联大外,辛笛1935年毕业于清华大学外文系,陈敬容虽未正式被高校录取,但她1934至1935年间在清华和北大旁听。杭约赫(曹辛之)1939年毕业于延安鲁迅艺术学院,唐湜1948年毕业于浙江大学外文系,唐祈则于1943年毕业于“西北联大”文学院历史系。因此,如果仅仅关注“九叶”诗人与西南联大的关系,显然是不够的。本文借助陕西省档案馆、甘肃省档案馆所藏原始资料,以唐祈在“西北联大”时期的求学经历与文学活动为个案,通过史料钩沉,对唐祈在大学时代所受的文学熏陶,以及他在大学时代的诗歌写作和演剧活动进行了系统梳理。透过他在大学阶段就开始探索的“边塞十四行诗”的写作,以及丰富的演剧活动对“新诗戏剧化”理念的实践,旨在丰富和完善唐祈的生平和创作研究,也想对“九叶派”诗人群落的形成和聚合补充若干细节,并借此对“西北联大”的文学教育与校园文学活动进行初步探索。 一、唐祈在“西北联大”所受的文学熏陶 唐祈原名唐克蕃,江苏苏州人。其父唐宜南早在1931年被调往兰州邮局工作。[1]1938年8月因躲避战乱唐祈举家迁往兰州。1938年9月,唐祈考入甘肃学院(现兰州大学前身)文史学系学习。[2]1939年国立西北大学在甘肃地区招生,唐祈考入了该校文学院历史系,并直接从二年级读起(见图一)。唐祈1939年至1943年就读于国立西北大学,但他本人和后来的研究者都习惯于将其母校称为“西北联大”。“西北联大”是一个广义上的概念,泛指1937—1946年所存在的西安临时大学、国立西北联合大学母体及其子体五校。[3]  图一 《唐克蕃新生注册表》,藏于陕西省档案馆  图二 《唐克蕃毕业证明书》(唐祈之女唐真提供) 唐祈是一位早慧的诗人,中小学阶段就广泛阅读了《孟子》《圣经》《莎翁轶事》等书籍以及鲁迅、巴金、何其芳等人的作品,并在16岁时写出诗歌处女作《在森林中》。青少年时代的文学阅读和初步写作触发了唐祈的诗歌梦想,这使他在“西北联大”虽然读的是历史系,却立志要成为“作家”[4]。(见图一《国立西北大学新生注册表》)在“西北联大”读书期间,唐祈接受了全面系统的文学教育,并积极进行诗歌创作,为日后成为一名诗人奠定了重要基础。唐祈曾回忆:“在西北联大的四年,我依然把深藏在内心的‘诗歌的海洋’带来了。恰好联大不少的老师是北大(此处应为北平师大)教授,弥漫着北大所固有的学术思想自由和诸子百家争鸣的传统气氛。这对我们喜爱文艺的学生非常有利,我的诗歌探索得以继续进行”[5]。他把在母校“西北联大”的学习形容为“吸取这座巨大金色蜂巢里的蜜汁,作为日后创作的滋养。”[6]可见,大学阶段对唐祈的诗歌创作和人生选择都产生了重要影响,成为他人生道路上的关键时期。 唐祈在西北联大所受的文学熏陶表现在三个方面:一是“西北联大”灵活、完备的课程设置使他学到了很多专业知识;二是盛澄华、杨晦、陆懋德等几位老师对他的启发和帮助;三是联大浓郁的文学氛围产生了不少校园诗人,其中有从东北来的李满红(原名陈墨痕),还有扬禾(原名牛树禾)、孙艺秋等,他们常在一起交流文学、切磋诗艺,这使唐祈在诗歌道路上受益良多,并取得了不俗成绩。 唐祈入学时国立西北大学设文学院、理学院和法商学院三院十二系,唐祈所在的文学院下设中文、外文和历史三系。根据现存史料记录,当时文学院的课程表统计如下:  由此可以看出,当年“西北联大”文学院各系一年级的学生共同上课,课程分必修和选修两大块。其对男女学生的课程要求也有所不同,比如体育、三民主义男女生皆为必修,但不计学分,军训学科、术科男生必修,对女生则不作要求。到二、三、四年级,文学院三系所授课程便有了明显的专业区分。从这张课表可以看出,当年唐祈所在的文学院开设的课程包揽古今中外,文理兼备,课程设置较为科学合理,这有助于唐祈系统学习文化知识。他曾回忆“西北联大”文学院的学术空气和民主气氛十分浓厚,尤其是外文系所开课程甚多,外国文学研究风气很好。他虽主修历史专业,但他经常去听外国文学课程,听过叶意贤、霍芝亭等教授讲莎士比亚、普希金、布洛克、叶赛宁、马雅柯夫斯基的诗歌。[8]这对他日后从事诗歌创作有着重要影响。他曾说:“虽然我没有作过系统的研究,也缺少学术性的钻研,但我对它充满了感激之情,我的生命里流动着它的血液,没有外国文学的滋养,我不可能在后来写下很多首十四行诗,也不可能把我对生活和生命的体验,把我在大地上所见到的一切转化为诗。”[9]当然,唐祈在诗歌方面能有所建树,也与西北联大几位老师对他的教导密不可分。 在西北联大的诸位老师中,盛澄华对唐祈的影响最大。[10]唐祈曾回忆:“他头两年开的是诗歌课,法国诗从波德莱尔、玛拉美、魏尔仑、梵若希(今译瓦雷里)……一直讲到正在法国抵抗运动的阿拉贡、艾吕雅。时间的跨度大约从19世纪40年代到20世纪40年代,包括前期象征主义、象征主义、后期象征主义到超现实主义;英国诗则从浪漫主义复兴时期讲到19世纪末,也多用《藏金集》一类教材。”[11]上课之余,唐祈经常到盛澄华家中请教诗歌问题,他对欧美现代主义诗歌的深刻分析和敏锐判断大大启发了唐祈。[12]可以说,盛澄华是唐祈诗歌创作的重要领路人之一。唐祈大学时的诗友扬禾的回忆也证实唐祈在诗艺探索方面受盛澄华影响甚大。[13]通过盛澄华的指导,唐祈系统学习了西方各个流派的诗歌,这对于他知识体系的建构和诗歌艺术的提升做了良好的储备。在诗歌创作方面,盛澄华给唐祈提出了三点要求:写诗需要丰富多样的形式和高度的艺术技巧;诗歌创作要在艺术方面起点作用,要有创新的东西;应当终生禁止自己写的马虎、草率。[14]唐祈后来时刻遵循盛澄华的教导,将这三点要求作为自己的座右铭。他一生都在潜心磨炼诗艺,但却发表得很少。2018年出版的《唐祈诗全编》共收录205首诗歌,作为一个有着40多年诗歌写作经验的诗人来说,这个数量委实不多,这证明他对自己诗歌创作要求之严,也可看出盛澄华对他的影响之大。 另外,“九叶”诗友辛笛和盛澄华是大学挚友,辛笛曾回忆:“澄华和我及孙晋三都是清华大学外国语文系1935届窗友,当时在校内有‘三剑客’之称。就中以澄华最为活跃。”[15]而日后唐祈和辛笛共同成为“九叶派”诗人,或许也和他们与盛澄华的交往有着某种微妙的关联。 另外一位对唐祈影响至深的老师是中文系的杨晦。[16]杨晦是辽宁人,曾为中国现代文学的发展和西方文学的传播做出了重要贡献。“他在当时的国立西北大学是最浪漫和最活跃的一位教授。他矮矮的个子,又瘦又黑,眼睛细小,但讲话时声音洪亮而尖。他带的课是文学批评,内容多为西洋文学,故外文系很多学生去旁听他的课程”[17]。唐祈作为历史系的学生,在“西北联大”读书时经常去听中文系杨晦老师的课,一是因为唐祈中学时期就受到戴望舒、何其芳、冯至等现代诗人的启蒙,而杨晦既是“沉钟社”的发起人之一,也在课堂上讲授“作家论”(讲艾青、田间、曹禺等作家)、“文学概论”、“各体文习作”等课程,并且一贯以进步思想引导学生,这自然引发了唐祈对他的向往。[18]二是因为唐祈骨子里那种自由浪漫的气质与杨晦较为契合。正如唐祈晚年在西北师院(现西北师范大学)任教时的学生彭金山回忆:“浪漫是唐祈骨子里的追求,是一种天生的禀赋和气质。”[19]正是以上两个原因,使唐祈和杨晦老师接近,并向他多方求教,从而使自己的专业知识和创作技巧得以提升。 历史系陆懋德教授对唐祈也有不少指导。[20]唐祈在历史系读书时,上过不少陆懋德所授的课程。1987年唐祈在西北民族学院任教时发表了《〈尚书:盘庚〉翻译》一文。这篇文章的《附记》中写到:“这篇论文,原是由历史学家陆懋德教授(北师大历史系主任)多年前给我出的题目让我写的……20世纪40年代在西北联大时,我花了一年多的时光,查阅资料,钩沉古籍,逐字逐句加以考证,把它翻译为今天的口语,后又几经修改,时断时续,算是我学历史的一点札记。”[21]后来唐祈一直从事文学创作和教学工作,始终将这篇文章的草稿珍藏于书箧之中,晚年将这篇论文重新改定并发表,既是为了缅怀老师陆懋德,也为了纪念过去学习历史的经历。[22] 唐祈在其所著文字中,很少涉及他曾学过的历史专业,但“历史”作为一种观念意识,已经深深地熔铸在唐祈的诗歌创作中。唐祈诗歌《最末的时辰》有这样几句:“我竟是诗人,历史学者,预言家/最末的时辰终归来到/我还有着更大失声的/欢呼,大笑!”唐湜对此评价:“诗人原就是一个学历史的,他是以历史学家超然的冷静态度,沉下自己的激情,纯然以刻画历史的面貌的笔来抒唱的。”[23]唐祈的很多诗歌都具备历史观念,如《时间与旗》也是一种历史意识的写作。 战时的西北联大虽然生活条件艰苦,但校园文学氛围却十分浓厚,这给爱好诗歌的师生予以了文化空间和精神食粮。据唐祈回忆:“联大当时有几个诗社,由于外文系俄国文学扩散的影响,和法商学院学俄语同学的进步倾向,苏联和俄国现实主义文学很快在校园传播开来,还记得当时我们一起读苏联文学……我们宿舍的床铺上书桌上,从普希金、叶赛林直到A·托尔斯泰、肖洛霍夫的小说,同学们怀着一种进步倾向,贪婪地读这些新书。在我们后来的创作和翻译中都留下了深深的烙印。”[24]这种开放进步的风气对当时求学的唐祈、扬禾、姚汝江、李满红等产生了深远的影响。1939年唐祈在“西北联大”读书时收到了端木蕻良代巴金写的一封信,因为他之前曾投稿给巴金主编的《烽火》杂志,但由于《烽火》停刊,诗歌被转到香港《大公报》副刊上发表了。这封文学前辈鼓励青年唐祈的信使他备受鼓舞,也使得当时在联大和他同一个宿舍写诗的同学扬禾、李满红都非常感动。[25]唐祈大学读书时的宿舍是一个“诗的寝室”,对诗歌的共同爱好为他们切磋诗艺提供了有益环境。 二、“边塞十四行诗”的初步探索 “大学时期,是唐祈诗歌写作旺盛的时代,也是他诗歌观念形成的时代”[26]。纵观唐祈在大学阶段的创作实践,可以发现其最具特色之处在于“边塞十四行诗”的写作。这使他的诗以一种“一语天然万古新”的“新边塞诗”风格,出现在公众的视野中。这不仅在“九叶”诗人中独具特色,在中国新诗史上也独树一帜。所以,探究唐祈如何实践“新边塞诗”的写作,如何借鉴并改造西方十四行诗的形式就十分必要。 上世纪60年代初期,郭小川赴新疆时提出过“新边塞诗”的创作主张,艾青、贺敬之、闻捷也都创作过一些反映西北边塞生活的诗歌。[27]而“新边塞诗”作为一个理论概念最早于上世纪80年代初由周政保、周涛等人提出。[28]若要追溯其最早的创作实践,则应首推唐祈。他在1938—1940年创作的诗大都以边塞题材为主,1940年5月20日以《边塞诗抄》为总题在《现代评坛》第五卷第十七、十八期(合期)上发表,分别题为《<河边>——边塞十四行诗之七》[29]和《<蒙海>——边塞十四行诗之八》。说明唐祈当时写了一组“边塞十四行诗”,但目前只有两首存留见刊。据笔者统计,唐祈创作的十四行诗中,约有五分之四反映西北边塞风情。这些诗作“以清新婉丽的牧歌风格,留下了新边塞诗发轫期的鸿爪泥印。”[30]因此,唐祈成为“自有新诗以来,最早以诗笔描写边塞风情诗的诗人之一。”[31] 大学期间,唐祈利用假期多次往返于陕西、甘肃、青海、宁夏等地。大西北迥异的地理地貌、风土人情和少数民族的优美民歌深深感染着这位年轻的诗人。特别是蒙、藏、回、维吾尔等少数民族的生活和情感,使他的心灵受到激发,从而创作了一批清新、俊逸的“边塞风情诗”。他以“唐那”为笔名,在“西北联大”校园内部刊物《青年月刊·文艺习作》第3期上发表了诗歌《边塞十四行诗抄——河边》。[32](如下图三),全诗如下:  图三 唐那:《边塞十四行诗抄——河边》  图四 唐那:《招魂(散文诗)》 河边吹起了清脆的号角, 集合了许多的牧羊人, 没有驼铃和纯白的羊群, 符号却告诉你是一个兵丁。 沙原的青草已很嫩绿, 岸边的蹄印里仍积结了薄冰。 是要抛开这寂寞的年月了; 用欢喜来听取入伍的命令。 羊皮袄上肩一枝马枪, 那根牧鞭已交给自己的女人。 知道这是防备的时候了, 否则,黑色的强盗会闯过来! 河上都吹响亮亮的号角, 牧羊人的队伍走过了山坡。[33] 这首诗所聚焦的空间无疑是西北大地,通过牧羊人、驼铃、羊群、沙原、羊皮袄等意象,描绘出一幅西北边塞风光图。其所营造的意境和古代边塞诗有相通之处,是对中国古代边塞诗在精神气质方面的继承,只不过用现代白话表现出来,故称之为“新边塞诗”。 唐祈还在《文艺习作》上发表了悼念亡友文健的散文诗——《招魂》。(上图四)[34]诗中写道:“大漠是荒凉的,山前一个人在召你呢,我的帐幕长年在繁霜与风沙里,我的思念常是凄苦的,啊!你该回来呀!”[35]诗人用了羊群、帐幕、轻骑、芦笛、白骨等西部边塞意象,用饱满、丰富的情感来表达唐祈痛失好友的悲怆之情。虽是散文诗的形式,仍旧不乏“边塞诗”的雄浑、悲壮、瑰丽之感。此时期,唐祈创作的《蒙海》《游牧人》《回教徒》《拉伯底》《故事》《默罕默德》《短歌二章》等诗歌同样具备高度的辨识性。如“蒙海,突然静止在谣曲的回响里/像远方鞭牧着马羊的故乡。”(《蒙海》)“美丽的羌女唱得忧愁/官府的命令留下羊,驱逐人走!”(《游牧人》)“自由,自由刚在你身体内滋长/勇敢的僧人,你竟渴死在旷野上……”(《仓央嘉措的死亡(十四)》)。如扬禾所言,唐祈的诗“抒情,优美,清新,明晰,时有悠扬飘逸之气,形成了他的独特风格,把他同其他诗友明显区别开来。”[36]蒋登科也认为,“唐祈常常在制约的抒情中表达一些人生思考,自由是他最崇尚的生命与艺术主题,而大西北自然的开阔、内在的粗犷为他提炼和升华这一主题提供了良好的文化与心理环境”[37]。总之,唐祈早年的诗作“比较注重抒情、色彩和情调”,[38]具有一种“奇异的俊彩与一种浪漫蒂克的边疆情韵”。[39]对边塞风情的书写,对西北文明的礼赞,对民族精神的认同,共同铸就了唐祈对“新边塞诗”的写作实践。 唐祈在“西北联大”受到系统的外国文学教育,这对他学习西方诗歌理论,探索新的诗歌形式奠定了很好的基础。特别是在盛澄华的指导下,学习里尔克、奥登、冯至的十四行诗写作,并加以改造,创作出一批具有民族气质和西部风情的“边塞十四行诗”。唐祈曾说:“我所尝试的中国式的十四行诗,他(指盛澄华)在内容、形式、音韵、结构等等方面,都耐心给予指导,使我慢慢探索到它完全有可能移植(经过改造)成为中国新诗的形式之一,后来我运用这个形式写了不少西北十四行诗。”[40]《拉伯底》是唐祈1939年创作的一首十四行诗,全诗如下: 拉伯底,你从很远的沙漠地来,(ai) 今夜却死在异乡寺院的门外,(ai) 你的手在胸前的符上颤抖:(ou) 拉伯底,最末一次向神的膜拜。(ai) 你梦过鲁萨尔圣地的圆塔顶,(ing) 白色的螺旋像一朵云,(un) 满殿的经典是宗客巴神的咒语,(u) 你听见活佛座前三千个喇嘛的声音。(in) 你从风雪的天山走到戈壁的夏日,(i) 荒凉的祁连山下有跪拜的脚迹,(i) 你抛弃了家人,房屋,和七千头牛羊(ang) 一步步远了啊;记忆里故乡的南疆。(ang) 今夜,寺院的鼓声幽秘地打响;(ang) 你有神祗前更空洞的死亡。(ang)[41] 这是一首典型的莎士比亚式的十四行诗,从韵律方面来看,由三个四行诗节和一个结尾对句组成,也即一般所说的英体四、四、四、二结构十四行诗。一般来说,英体十四行诗前3个诗节的韵式应为:ABAB、CDCD、EFEF,诗歌从第13行开始有明显的突转(turn),故结尾对句的韵式为:GG。而这首《拉伯底》四节的韵式分别为AABA、 CCDC、 EEFF、FF。可见唐祈的十四行诗虽采用西方十四行诗的形式,但在韵式上并没有完全遵循西方十四行诗的规则,而是借鉴了中国传统诗歌韵律的一些经验,对其进行改造,从而创作出具有自己风格的“中国式十四行诗”。 十四行诗被移植到中国之后,由于东西两种语言系统的异质性,使中国新诗无法直接沿用西体十四行诗的节奏、韵律。倘若一味模仿西式十四行诗必然会造成格式上的僵化,甚至会影响诗情的表达。唐祈对十四行诗的改造,正是基于上述考虑。1938年至1945年,唐祈共创作了11首十四行诗,全都运用莎士比亚式四、四、四、二的体式,其诗行字数不等,韵律节奏方面较为自由。这批十四行诗大都是他在“西北联大”就学时对诗歌形式探索的产物。由于十四行诗在韵律、节奏方面技术性较强,若不经过相对严格的训练,单凭诗人自己摸索是很难成功的。唐祈之所以能创作出属于自己风格的“边塞十四行诗”,与他在“西北联大”接受系统的诗歌训练和盛澄华的耐心指导是分不开的。从这个角度来说,“西北联大”的文学教育对唐祈的诗歌创作有着非常重要的影响。 由于十四行诗体短小精炼,又富于变化,唐祈一直很喜欢,尤其热衷于对其进行改造,“用来表现色彩缤纷、民族风情的少数兄弟民族生活图画,和他们丰富的内心经验。”[42]他晚年重回西北后共创作了127首诗歌,[43]其中61首为“西北十四行诗”,这是对他在大学时所开创的“边塞十四行诗”的延续。在《唐祈诗选》中,他专设一节来收录自己在人生最后十年所写的十四行诗,从中可见他对这一诗歌形式的热爱。 唐祈是中国新诗史上最早用十四行体书写西北少数民族题材的诗人,他将“汉族、蒙族、羌族、藏族的生活图景都凝缩到了这些短小的作品中”,“展现出了一批此前十四行诗未曾有过的多彩景象”,[44]“能给人一种猝然的新鲜感觉”,[45]在中国十四行诗的发展历程中具有创新意义。 三、唐祈的演剧活动与“新诗戏剧化”探索 唐祈在“西北联大”读书期间,除了学习专业知识,进行诗歌创作之外,也积极从事各项文艺活动,尤其热衷于演剧。据唐祈之女唐真所言:“唐祈在艺术领域似乎很有天赋,写诗、演剧自然不必说,还十分擅长操弄乐器,平胡、京胡、三弦琴可以无师自通,且能唱歌(男高音)、会识谱。”[46]诗歌是唐祈挚爱的事业,话剧是唐祈平生最大的兴趣所在。正是通过演剧,唐祈将戏剧中的技艺、手法巧妙地熔铸在诗歌创作中,为其诗歌写作提供了“戏剧化”经验。这主要表现在唐祈对“新诗戏剧化”理念的运用和实践。 唐祈受母亲柳德芬的影响,从小便在心中萌发了诗歌的种子,使他沉浸在一种美的幻想和形象的世界中。[47]唐祈的姑父汪汲清与家庭教师郭子文亦喜欢京剧。[48]上中学时,唐祈的挚友文健也擅演话剧。这使他年少时就受到了戏剧的熏陶,并有了一定的演出经验。唐祈1938年考入甘肃学院文史系后,很快就参加抗战宣传活动——演话剧,朗诵诗。[49]参演了塞克在兰州导演的《突击》。结识刘育斋、张洁忱、聂青田、樊大畏、邢子仪、夏传才、犁荒、赵西等文艺界人士,并在赵西主编的《现代评坛》发表诗作。[50]唐祈在“西北联大”读书时,校园戏剧氛围十分浓厚,主要有国立西北联合大学剧团、新生剧社、振中国剧社、西大国剧社等戏剧社团。其演出形式丰富多样,演戏技艺高超。特别是振中国剧社和西大国剧社,“演出水准,均远超过今日许多职业剧团”[51]。正是在这样的环境下,从小便拥有戏剧才能的唐祈入校后即加入“新生剧社”,后担任该社社长”。[52]他们在城固和汉中的大量演出,在当时得到了很高的评价,被认为是在西北艺坛上放了一个异彩。[53]据统计,唐祈在大学期间参演过周彦的《朱门怨》、曹禺的《日出》(饰演方达生)、阿英的《春风秋雨》、李健吾的《这不过是春天》等。导演过曹禺的《原野》、田汉《结婚进行曲》。并在暑假期间随联大剧团多次在西安公演,结识了李钦玉、韩悠寒、易水寒等戏剧界知名人士。[54]可以看出,“西北联大”时期是唐祈演剧的高峰期。 据九叶诗友唐湜回忆:“他有着苏州人的清俊风度,天生是好演员,终成为西北联大的话剧社社长。联大毕业后他回兰州教书,也常演戏。”[55]大学毕业后,唐祈利用大学里积累的戏剧经验投身于抗战爱国戏剧活动和民主运动。1945年3月,唐祈于成都参加了应云卫主持的“中华剧艺社”,演出《群魔乱舞》《北京人》《升官图》《秋》等剧。“1945年8月赴参加重庆演剧12队,结识力杨、孟超。参与演出《家》《上海屋檐下》《雷雨》《茶花女》等”[56]。唐祈积累的戏剧经验为抗战剧运作出了一份贡献,也为他的诗歌创作提供了新的思路,特别是对“新诗戏剧化”理念的实践,使他的诗歌在四十年代中期由牧歌情调转变为自觉的现代现实主义风格。 早在30年代,卞之琳就通过“戏剧性的台词”、“戏剧性的处境”等“知性写作”的方式来营造诗歌的意境。40年代后期,因不满于当时诗坛的创作,特别是诗歌中“痛苦怒吼”的抒情方式,过于强调诗人本人的意志信仰,过分地在诗中表现自己狂热的感情倾向,袁可嘉借鉴里尔克、奥登的诗学观念,并根据穆旦、唐祈、郑敏、陈敬容等人的创作提炼出“新诗戏剧化”的概念,即在诗歌中寻找“客观对应物”,设法使意志与情感得着戏剧的表现,避免说教或感伤的恶劣倾向,形成一种独立的诗歌美学范畴,成为“九叶派”重要的诗学理念之一。 “新诗戏剧化”是一个较为复杂的概念,广义上指诗歌创作在思维想象、艺术观念、语言形式方面都呈现出一种戏剧性特点。找到合适的“客观联系物”来表现主观的情思,使诗人的情感有所节制,避免过于泛滥。[57]狭义上表现为和戏剧相关的两个具体方面:一是把感叹、合唱、独白、旁白、对白、场景设置(包括置换)等戏剧要素引入到诗歌中去,亦可体现为诗剧的形式。二是诗歌的内部组织呈戏剧性结构,像戏剧一样充满激烈矛盾。如袁可嘉所言:“人生经验的本身是戏剧的(即是充满从矛盾求统一的辩证性的),诗动力的想象也有综合矛盾因素的能力,而诗的语言又有象征性、行动性,那么所谓诗岂不是彻头彻尾的戏剧行为吗?”[58] 唐祈一生挚爱演剧,自然深谙各种戏剧手法,对于“新诗戏剧化”的理解和实践也可能比其他诗人更为得心应手。如1947年的诗歌《最末的时辰》写农民、工人、学生、孕妇在统治者压迫下的悲惨遭遇。“天亮:少女在公园里割断自己/蔚蓝色的脉搏”;“白日纷乱,空旷的/市郊,更寂寞”;“饥饿,泛滥的河/汹涌吞没着/最末一个时辰的工作”;“农人哭泣着田地/工厂的大烟囱停止了”……[59]于是,各行各业的人不满现状,他们集结成一个游行队伍来表达对统治者的反抗,这些场景构成了激烈、尖锐的矛盾冲突,诗歌也就具有了戏剧的张力。此诗写到最后,“当另一支军队/踏着六尺的阔步开到”,全诗戛然而止。统治者“最末的时辰”终于到来,全诗的矛盾将得到解决,正如一出紧张的戏剧缓缓落下帷幕。 唐祈的代表作《时间与旗》也是“新诗戏剧化”的一个例子。该诗反映了1948年的中国社会,其承载的时空内涵十分丰富。如九叶诗友郑敏所言:“它的横切面的空间是旗,那铺盖着1948年中国历史空间的旗。它的纵向是时间,这包含了古老的过去,当时混乱的现在及发展中的未来。”[60]此类型的长诗一般都追求宏大叙事,情感和语言都较为奔放汹涌。而《时间与旗》虽是揭露都市黑暗,但其叙述却十分平静,情感抒发也较为节制。如第4节开头:“冷清的下旬日,我走近/淡黄金色落日的上海高岗,一个眩眼的/资本家和机器占有的地方/墨晶玉似的大理石,磨光的火岩石的建筑物/下面,成群的苦力手推着载重车/男人和妇女们交叉的低音与次高音/被消失于无尘的喧扰,从不惊慌地紧张/使你惊讶于那群纷沓过街的黑羚羊!” [61]这首诗打破了传统的时空观念,运用思想知觉化的手法,借助机器、大理石、火岩石、黑羚羊等客观事物来表达作者的主观情绪。“以超越现实的沉思态度来观看现实,并运用象征手法表现出现实的深度”[62],追求诗歌感情与理智相统一的趋向,表现现代人思想感觉的细致复杂和“戏剧意味的浓厚”[63],这就是“新诗戏剧化”的表达方式。正是凭借“戏剧化”的艺术表现手段,加之思想上的深度广度,使《时间与旗》持久地屹立在中国现代新诗之林。 丰富的演剧活动,不但为唐祈的诗歌创作提供了“戏剧化”经验,而且使他结识了许多戏剧界和诗歌界的重要人物。唐祈1939年在兰州通过演剧认识了赵西,后经赵西介绍结识了陈敬容。1942年唐祈在西安演剧时又结识了唐湜。唐祈与陈敬容、唐湜二人的相识,为他们1948年共同主编《中国新诗》提供了契机。另外,1945年唐祈在重庆演剧时遇到了自己年少时就十分倾慕的诗歌前辈何其芳,之后在何其芳的领导下从事民主剧运。解放后,是何其芳和力扬介绍唐祈赴中国作协的《人民文学》工作。他和何其芳的这段友谊对他的诗歌道路和人生选择有重要意义。 结语 “九叶派”诗人普遍带有较为明显的学院派知性特征。上世纪40年代,他们以《中国新诗》杂志为主要阵地,创造了一批现代主义诗歌。唐祈是“九叶派”诗人中具有丰富的西北生活经验,且晚年扎根于西北大地的诗人。其所开创的“边塞十四行诗”,不仅在“九叶”诗人中独具一格,对中国现代新诗的发展亦有开创性贡献,这和他在“西北联大”时期所受的文学熏陶有着密不可分的联系。正如西南联大的师资力量、课程设置、文学社团、文学刊物,为穆旦、袁可嘉、杜运燮、郑敏等“学院现代派”诗人的产生提供了宝贵的校园文化资源,[64]毕业于“西北联大”的唐祈,在诗歌探索的道路上,同样有着鲜明深刻的校园文化烙印。 从1937到1946年,“西北联大”培养的学生中既有在西安临时大学俄文先修班就读的柳青,七月派诗人牛汉、“九叶派”诗人唐祈、东北诗人李满红,还有俄苏文学翻译家刘辽逸,以及后来成为著名播音艺术家的齐越、著名台湾作家尹雪曼和香港文学史家司马长风,以及蜚声海外的科学家兼散文家陈之藩等人。除此之外,还有相当丰富的校园文学社团、刊物和演剧活动。可见,“西北联大”虽然偏居一隅,但并非寂寞无声的文化贫瘠之地,而是与当时的其他大学或其他文学社团声息与共,为抗战时期的文学、文化及教育事业做出了巨大贡献。 陈平原在《抗战烽火中的中国大学》中提醒我们,若要谈论抗战时期的“大学精神”,除了西南联大,“还有很多可歌可泣的‘大学故事’。”[65]唐祈在“西北联大”时期的求学经历和文学活动,正是这无数被埋没的“大学故事”之一。 注释: [1]甘肃省档案馆第20卷全宗:《甘青宁邮政、电信局档案》。 [2]张天佑:《唐祈年谱》,《新文学史料》2017年第4期。 [3]1937年9月10日,国民政府教育部第16696号令,将北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院等院校迁往西安,设立西安临时大学。之后由于西部战场失利,太原失守,1938年3月6日西安临大被迫从西安迁往汉中城固。1938年4月3日,教育部令西安临时大学改为国立西北联合大学。三个月后,教育部电令西北联合大学改组,农学院和工学院分别重组为国立西北农学院和国立西北工学院。1939年8月,国立西北联合大学正式解体,从此开始“五校分立”时期,即国立西北大学、国立西北工学院、国立西北农学院、国立西北医学院以及国立西北师范学院。由于校史变迁繁复,所以从1937年创建西安临时大学到1946年部分院校回迁复校,学界一般称为“西北联大”。唐祈在其手稿及相关回忆文章中都说自己毕业于“西北联大”,本文沿用此概念。 [4]据笔者查阅,1939年国立西北大学新生注册表中,文学院绝大多数学生的“将来志愿”是教员、编辑、翻译、教育工作者等。如唐祈的诗友扬禾(牛树禾)的“志愿”是从事教育工作。只有唐祈一人“将来志愿”是作家。陕西省档案馆:《国立西北大学档案》,《国立西北大学新生注册表》。卷宗号:67-1-101。 [5]唐祈:《诗歌回忆片断》,《飞天》1984年第8期。 [6]唐祈:《诗的回忆与断想——我与外国文学散记》,《外国文学评论》1989年第1期。 [7]中央档案馆、陕西省档案馆:《陕西革命历史文件汇集》,西安:西安出版社,1992年,第164、165页。 [8]唐祈:《诗的回忆与断想——我与外国文学散记》,《外国文学评论》1989年第1期。 [9]同上 [10]盛澄华(1913—1970),浙江萧山人,1931年考入清华大学外文系,1935年赴法国巴黎大学深造,专攻法国作家纪德研究。著有《纪德的文艺观》《论纪德》《诺贝尔奖金获得者纪德》等。译著有《纪德研究》《伪币制造者》等。盛澄华1940年被聘为国立西北大学外文系副教授,所授课程有《法国文学史》《初级法文》《中级法文》《高级法文》,每周授课14小时。陕西省档案馆:《本校教职工履历及调查表》,《国立西北大学档案》,卷宗号:67-1-114。 [11]唐祈:《诗的回忆与断想——我与外国文学散记》,《外国文学评论》1989年第1期。 [12]唐祈:《诗歌回忆片断》,《飞天》1984年第8期。 [13]扬禾:《逆旅萧萧》,成都:四川文艺出版社,1994年,第298页。 [14]唐祈:《诗歌回忆片断》,《飞天》1984年第8期。 [15]王圣思(编):《海上文学百家文库——辛笛卷》,上海:上海文艺出版社,2010年,第440页。 [16]杨晦:(1899—1983),辽宁辽阳人,1917年因作文成绩出色被北京大学破格录取,1919年亲历过五四运动。1925年与冯至、陈炜谟等人成立“沉钟社”。1941年,任国立西北大学中文系教授,讲授现代文学、文学批评等课程。著作和译作有《谁的罪》《雅典人台湾》《杨晦文学论集》等。 [17]姚远:《衔命东来——话说西北联大》,西安:西北大学出版社,2018年,第178页。 [18]唐祈:《诗歌回忆片断》,《飞天》1984年第8期。 [19]根据笔者2018年12月28日对彭金山先生采访的录音整理。 [20]陆懋德:(1888—1961),山东历城人,1911年入清华学堂,同年8月作为清华留美学生留学美国,获得威斯康辛大学文学学士及俄亥俄大学文学硕士学位。1928年任北平师范大学教授、历史系主任。1937年9月随北平师范大学西迁,任西安临时大学、国立西北联合大学、西北大学历史系教授、系主任,是中国现代史学方法学的开创者之一。 [21]唐祈:《<尚书:盘庚>翻译》,《西北民族学院学报》(哲学社会科学版)1987年第3期。 [22]同上。 [23]唐湜:《诗人唐祈在四十年代》,《诗探索》1998年第1期。 [24]唐祈:《诗的回忆与断想——我与外国文学散记》,《外国文学评论》1989年第1期。 [25]唐祈:《诗歌回忆片断》,《飞天》1984年第8期。 [26]吴思敬:《一只踩着赤色火焰的火烈鸟——论唐祈的诗》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版)2016年第6期。 [27]夏冠州、阿扎提·苏里坦等:《新疆当代多民族文学史2》(诗歌卷),乌鲁木齐:新疆人民出版社,2006年,第102-134页。 [28]周政保在《大漠风度天山气魄——读<百家诗会>中三位新疆诗人的诗》一文中指出:“是不是可以这样说,一个在诗的见解上,在诗的风度和气魄上比较共同的‘新边塞诗派’正在形成。”见《文学报》1981年11月26日。另外,周涛在《新疆日报》1982年2月7日发表《对形成“新边塞诗”的设想》一文中,正式提出“新边塞诗”的概念和主张。 [29]此诗在1940年第3期《青年月刊·文艺习作》上再次发表时题为《边塞十四行诗抄——河边》。 [30]彭金山:《新边塞诗流变概观》,《西北师范大学学报》(社会科学版)2000年第1期。 [31]叶橹:《唐祈:现代边塞风情诗的最早实践者》,收入范培松、金学智主编《插图本苏州文学通史》(第4卷),苏州:江苏教育出版社,2004年,第1354页。 [32]《青年月刊·文艺习作》是“西北联大”学生自发组织的社团——西北文艺笔会的重要刊物,于1940年创刊于汉中城固,主编为西北联大1937级法商学系学生尹雪曼。《文艺习作》共出版了8期,体裁包括诗歌、散文、小说、报告等。作者除本校学生之外,还有来自于武汉大学、四川大学、东北大学、复旦大学等高校的学生。这份刊物给唐祈、尹雪曼、扬禾等爱好诗歌的同学提供了发表和交流的平台。 [33]唐那:《边塞十四行诗抄——河边》,《青年月刊·文艺习作》1940年第3期。 [34]易铭:原名文健,是唐祈在江西豫章中学读书时的好朋友,是唐祈诗歌的领路人之一。易铭1937年考入武汉大学中文系,师从闻一多学习诗歌,颇具诗歌才能。1939年8月19日,不幸被日军轰炸惨死。易铭亡后,唐祈替好友发表了几首诗歌遗作,《醉歌行》便是其一。 [35]唐那:《招魂(散文诗)——主哀篇之一·寄易铭》,《青年月刊·文艺习作》1940年第3期。 [36]扬禾:《老去的是时间——忆唐祈》,《星星诗刊》1990年第8期。 [37]蒋登科:《唐祈诗歌的牧歌意绪与新诗的“南北”交融》,《重庆三峡学院学报》2003年第1期。 [38]唐祈:《唐祈诗选·后记》,北京:人民文学出版社,1990年,第180页。 [39]唐湜:《诗人唐祈在四十年代》,《诗探索》1998年第1期。 [40]唐祈:《诗歌回忆片断》,《飞天》1984年第8期。 [41]唐祈:《拉伯底》,张天佑等(编):《唐祈诗全编》,北京:人民文学出版社,2018年,第28—29页。 [42]唐祈:《唐祈诗选·后记》,北京:人民文学出版社,1990年,第175页。 [43]《唐祈诗全编》收录了唐祈1978年重回西北后创作的125首诗歌,而笔者在搜集资料时在《人民日报》1984年8月30日和1986年5月23日上发现了唐祈的两首诗歌《沙漠在退却》和《我的心在黄土高原》,均未被收入《唐祈诗选》和《唐祈诗全编》,应视为唐祈的佚诗。此外,唐祈晚年还有部分诗歌因各种原因尚未发表,暂不计入其中。 [44]钱光培:《中国十四行诗的昨天和今天——<中国十四行诗选>序言》,收入《中国十四行诗选》,北京:中国文联出版公司,1988年,第17页。 [45]唐湜:《迷人的十四行》,收入《新意度集》,北京:北京三联书店,1990年,第40页。 [46]根据笔者2019年4月28日对唐真女士的采访录音整理。 [47]唐祈:《诗歌回忆片断》,《飞天》1984年第8期。 [48]张天佑:《唐祈年谱》,《新文学史料》2017年第4期。 [49]唐祈:《诗歌回忆片断》,《飞天》1984年第8期。 [50]张天佑:《唐祈年谱》,《新文学史料》,2017年第4期。 [51]书绅:《戏剧与我》,收入《国立西北大学建校卅周年纪念刊》,西北大学台北校友会,1969年,第76页。 [52]新生剧社由西北联大法商学系学生尹雪曼于1938年负责成立,他晚年曾详细回忆新生剧团当年的演剧情形:“在我们这些‘元老’走后,继续组织剧团活动的是赵之迈、李战、唐那等”。唐那即唐祈。尹雪曼:《大学生活二三事》,收入《西北联大史料汇编》,西安:西北大学出版社,2012年,第684页。 [53]李英才:《剧的热流在陕南》(城固通讯),《黄河》月刊2卷8期,1941年10月30日。 [54]张天佑:《唐祈年谱》,《新文学史料》2017年第4期。 [55]唐湜:《诗人唐祈在四十年代》,《诗探索》1998年第1期。 [56]张天佑:《唐祈年谱》,《新文学史料》2017年第4期。 [57]袁可嘉:《略论卞之琳对新诗艺术的贡献》,《文艺研究》1990年第1期。 [58]袁可嘉:《谈戏剧主义——四论新诗现代化》,原载1948年6月8日天津《大公报·星期文艺》,收入袁可嘉《论新诗现代化》,北京:生活·读书·新知 三联书店,1988年,第34页。 [59]唐祈:《最末的时辰》,张天佑等(编):《唐祈诗全编》,北京:人民文学出版社,2018年,第77—79页。 [60]郑敏:《唐祈诗选·序》,北京:人民文学出版社,1990年,第8页。 [61]唐祈:《时间与旗》,张天佑等(编):《唐祈诗全编》,北京:人民文学出版社,2018年,第108页。 [62]王芳:《“我沉思如一棵静默的秋草”——唐祈诗歌析评》,《现代中文学刊》2015年第5期。 [63]袁可嘉:《论诗境的扩展与结晶》,原载《经世日报·文艺周刊》1946年9月15日,收入袁可嘉《论新诗现代化》,北京:生活·读书·新知三联书店,1988年,第131页。 [64]张松建:《现代诗的再出发——中国四十年代现代主义诗潮新探》,北京:北京大学出版社,2009年,第103页。 [65]陈平原:《抗战烽火中的中国大学》,北京:北京大学出版社,2005年,第122页。 (转载自“近代文学研究”微信公众号) (责任编辑:admin) |