|

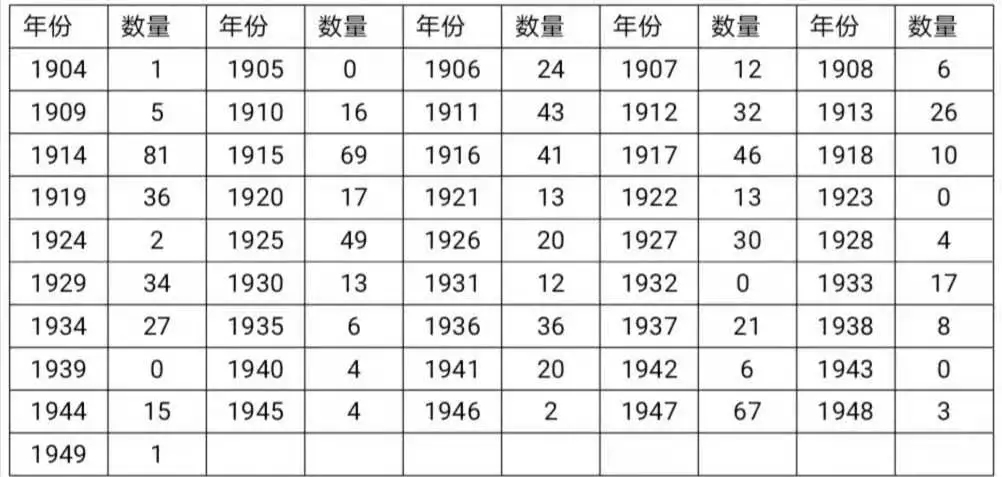

关键词:朱家英 龚自珍 集句作为中国诗歌的特殊类型之一,自北宋时经王安石、孔平仲等人大力创作之后,历经元明清三代,日渐风行,至民国而此风犹未歇,并在集句对象的扩大、集句手法的创新方面都有所拓展。在众多的集句诗中,尤其以龚自珍为集句对象的诗作最为引人瞩目,呈现出新时代集句诗特有的风貌,在新旧文学嬗变过程中留下了别样的色彩。 一、集龚诗的发展与作者群体的多元化 现在可知最早的集龚诗是作于光绪三十年(1904)署名山阳曹亚侠的《阅〈女界钟〉集龚定庵句》,其诗云:“女儿魂魄完复完,笃信男儿识字难。塞上似腾奇女气,镜中强半尚红颜。香兰自判前因误,情话缠绵礼数删。青史他年烦点染,我无拙笔到眉弯。”[1]《女界钟》是金天翮的一部追求妇女平权的名著,曹亚侠用集龚的方式表达对此书的读后感,无论是歌颂的对象还是诗中表现的价值旨趣,在当时无疑都是代表着进步的方向。 至光绪三十二年(1906),高旭在《复报》第六期发表了《集定庵句成绝诗十二章有赠》,这组诗没有言明寄赠对象,或亦并非实指,只是高旭用这样的方式表达内心的某种情感。在高旭的影响下,柳亚子写了《集定公十二绝,柳子自祷祈之所言也,以和天梅,可见吾两人之论交,各在回肠荡气时矣》的和诗。作为龚自珍的崇拜者,柳亚子的诗歌风格深受龚氏的影响,柳氏此前也屡以“挑灯自写定庵诗”[2]“我亦当年龚定庵”[3]的诗句表达对龚自珍的崇敬,而这十二首和诗的艺术水平也更高。随后陈陶遗也参与了和诗,有《集定庵句成绝十二首》,并自注云:“和天梅、亚庐,即寄二君,试一读之,可以知予之近况也。”[4]高旭、柳亚子、陈陶遗三人的集句诗或云题赠,或云唱和,而实际上皆为藉以抒写个人情怀,从这个角度来说,他们集句的目的便不是单纯的游戏或炫才,而是态度严肃的诗人内心情感的自我倾诉。 尽管晚清的集龚之风并非由高、柳、陈等人开创,但以此为标志,集龚作品开始日益涌现,尤其是在高旭、柳亚子等人组织南社之后,集龚更是风行一时。吴宓在谈到清季民初的集龚之风时,直言“集龚之作,互相赠答,亦成一时风尚。近经南社一流用之过多,遂益觉其可厌”[5]。言下虽为贬词,但也从反面证明了南社对于集龚之风的推动作用。南社社友傅尃曾云“题词合赠龚生句,五倍金元十倍明”[6],可以视为是一种夫子自道。另一位南社社友朱剑芒也在《南社感旧录》中承认: 在某一时期,龚自珍之《定庵集》大盛,南社中之浸淫于龚集者,实繁有徒。如十眉余其锵、大觉王德钟、悼秋顾无咎、莘子凌景坚、病蝶黄复辈,竟能背诵龚之全集,以集龚相尚。仿效者纷起……革命先烈中如宁调元、周实丹,亦尝醉心于龚诗,颇多集龚之什。(转引自杨天石、王学庄编著《南社史长编》,中国人民大学出版社1995年版,第495页) 因此,南社作为集龚的一枝重要力量,由于他们的大力倡导,使得集龚活动引起了广泛的关注。以《南社丛刻》为中心进行考察,可得南社成员集龚作者三十二人,集龚作品达四百首[7],藉此可知群体参与的程度之高。所可注意的是,南社内部的诗歌宗尚本有学唐、学宋之不同,而在集龚作者名单中,以学唐著称的柳亚子、余一、宁调元等人固不必说,宗宋派的傅尃、胡先骕、庞树柏等人亦列名其中,并成为集龚的干将。另外,由于诗学宗宋而与柳亚子论战导致被驱逐出社的朱鹓雏,在其加入南社之前亦有集龚之作[8]。南社之诗学宗尚并非单纯的文学喜好问题,其背后乃是有着深层的政治考量。然而互相轩轾的双方却在集龚一事上保持着默契,这种对于龚自珍诗歌的接纳方式显然并非诗学观念或政治分野的异同所能涵盖。 集龚兴于南社,但又不限于南社。据笔者近年搜辑,已得集龚诗超过一千三百首[9],就可考知具体发表年份的作品来看,其产生情况如下:  可以看出,自清民鼎革至民国六年(1917)为集龚的持续兴盛期,究其原因,显然与南社社友的参与大有关系。据上述统计,单人集龚诗数量排名前十位的诗人分别是曹昌麟(八十四首)、蒋同超(六十八首),傅尃(六十六首)、沈砺(四十九首)、严东圃(四十八首)、王理孚(二十八首)、柳亚子(二十六首)、周瘦鹃(二十五首)、余一(二十四首)、苏雪林(二十三首),南社社友即占其半。然而民国十二年(1923)南社社事停止之后,集龚诗仍不绝如缕的出现,虽然频率较为跌宕,不同年份的创作数量差距甚大,呈现出一种非规律性的发展。但可以肯定的是,这一时期依然存在着一个庞大的集龚群体,且人数更多、社会阶层分布更广。就目前所知,有包括南社社友在内的集龚作者一百五十八人,兹将其名附列如下(前所述者不录): 黄炎培、瞿秋白、刘佛船、杨铨、徐自华、庞树松、高燮、马骏声、吴宓、汪东、李云夔、陈去病、张烈、俞锷、龚尔位、周伟、古直、宋一鸿、蔡守、周明、刘筠、姚光、王德钟、凌景坚、盛春浪、连横、沈哈佛、黄复、陈宝书、王善拳、顾曼庵、马公愚、沈静涵、朱梅僧、姚巩瓯、罗素妤、钱南铁、郁达夫、王统照、谢婉莹、谈师籍、梅冷生、陈息游、冯焕、潘栩、蒋成堃、董每戡、潘逸园、陈家庆、钟朗华、赵意城、罗植乾、闵牧天、王志刚、祁家振、罗介邱、殷芷沅、傅璧园、曾仲珊、陈佩真、邓寄芳、陆士谔、郑猷、刘绍宽、叶玉滂、江铸、吴沛霖、阳贻经、曾友豪、庄先识、陈雪尘、庞俊、于伟、孙煦、徐幼丹、张惜华、刘华严、盛世程、陈君葆、金则鸣、王霜鳦、朱应鹏、郑汝璋、朱邦伟、高时若、庄蔚心、谢文龙、罗伯夔、释卧云、剑魄、韵倩、心庵、莽汉、第五伦、悼秋、鹃声、天亶、诗舲、俶髡、中路、眇公、苍水、蜀南愚公、箔影、跃如、君复、君博、寒翠、天问、佩韦、沧海生、子猷、汤漪、老聃、忏绮生、晴籁、雪亭、悲鸿、慰之、子贞、自在、杨二、啬公、素伯、郊、望庐、知侬、栖霞山人、冰史、二虫居士、阿难、栖霞、醄禅、黛残楼主、素衣、赘虏、吴中伧夫。 从名单上看,除了南社社友外,名声较显者有国民党元老黄炎培、汪东、刘佛船,共产党早期领导人瞿秋白,通俗小说作家陆士谔,新文学家郁达夫、王统照、谢婉莹、董每戡,书画家徐悲鸿、马公愚、朱邦伟,教育家张謇、刘绍宽、殷芷沅,学者梅冷生、苏雪林,古典诗词作家钱南铁、郑猷,著名报人姚巩瓯、陈佩真等。诸人的政治信仰、文学宗尚乃至职业身份均差异极大,却都统一到集龚的活动之中,显然在这里集龚诗成了一种超越政治党派、文学品味的共同文化行为。 当然,上述诸人仍属于传统意义上的文化精英阶层,其对集龚活动的参与可藉以表明龚自珍诗歌在文化群体中得到的关注。更需注意到的则是名声不彰但却为数更多的普通人,他们代表了范围更广但地位较低的社会阶层。其身份可以考知的有大中学生,如闵牧天、阳贻经;政府职员,如罗介邱、谈师籍;下级军官,如钟朗华;僧人,如释卧云等,甚至青楼中也有擅长集龚者[10]。此外,作者年龄也相差极大,如发表过五首集龚诗的徐幼丹年仅十二岁[11]。一般来说,这些人在文化活动中只是充当被动接受者,属于文学史上沉默的大多数,但却在这一时期都参与到集龚活动中成为集句诗的创作者,实现了身份的转换。这种社会阶层的多元化不仅为前代集句诗人所无,即便与同时期其他热门集句对象如集杜甫、李商隐、陆游等相比,集龚作者成分之复杂也是格外突出的。究其原因,一方面固然由于当时报刊业肇兴,写作和发表的门槛大大降低,文化在社会上传播的普遍性以及民众对于文化活动的参与度都远胜前代,遂令传统集句活动局限于士大夫等知识分子群体的情况有所改观,而参与者的身份来源得以有多元化的呈现。而另一方面,则是龚自珍诗歌的丰富性,无论在语言、内容,还是情感色彩方面,都有为不同阶层的民众所接受的质素,从而获得了更广阔的读者群体。虽然这些人的集龚作品大多成就不高、影响不大,但却表明了文化精英阶层之外的世俗社会对于文学活动的参与情况,这其实提供了龚自珍诗歌在近现代接受的一个新的观照维度。 二、集龚诗的个性化色彩与群体性特征 从严格意义上说,集句诗属于“二次创作”,但与直接创作的自由发挥不同,如何让原本拥有确定情感色彩和价值旨趣的句子巧妙而浑融地契合在一起,从而服务于新的主题表达,是对集句技巧的一种考验。明代徐师曾在《文体明辨》一书中论集句诗,认为:“盖必博学强识,融会贯通,如出一手,然后为工。若牵合傅会,意不相贯,则不足以语此矣。”[12]意谓集句诗须做到诗义与诗风的高度契合。就集龚诗而言,不乏高水平的作品,是可以做到诗义和诗风的再度生成,显示出集句者自身的个性化特征。 以柳亚子为例,其集龚诗的主要内容在于对少年英气的抒发,在其最具代表性的《集定公十二绝,柳子自祷祈之所言也,以和天梅,可见吾两人之论交,各在回肠荡气时矣》中,“少年”一词以及与此相关的意象便反复出现,如:“浩荡离愁白日斜,少年奇气称才华。书生挟策成何济,救得人间薄命花。”“少年揽辔澄清意,甘隶妆台伺眼波。一卷临风开不得,青山青史两蹉跎。”“忍作人间花草看,雄谈夜半斗牛寒。秋灯忽吐苍虹气,泪渍蟫鱼死不干。”[13]即使牢骚语亦充满疏荡郁勃之气,这种以不凡自命的风格正是柳亚子个性色彩的写照。 同样作为南社重要成员的傅尃,其集龚诗则大多为描写个人意兴,风格豪迈俊逸,如:“白日青天奋臂行,中年何故避声名。从君烧尽虫鱼学,玉想琼思过一生。”“论文剩有何无忌,玉佩琼琚大放辞。侬有词场云水外,本无一字是吾师。”[14]“落红不是无情物,此是平生未报恩。百事翻从缺陷好,看花看影不留痕。”[15]其诗题多自称“戏集”,戏字之标榜非谓以游戏之旨出之,其本身即寓有创作态度的超然。 另一个以“反袁”烈士著称的南社社友宁调元,其集龚之作虽不多,但技艺均属上乘,诗中多表现出一种慷慨苍凉之气。其诗题虽云“感旧”,而感慨系之者则明显是指向现实,如:“名场阅历莽无涯,忽向东山感岁华。翻是桃花心不死,自缄红泪请回车。”“莫恨今生去日多,不论盐铁不筹河。百年心事归平淡,甘隶妆台伺眼波。”[16]论者谓其所作诗多慷慨悲歌、激越苍凉的情调[17],此二首集龚诗也同样具有这种特征。 此外集龚作者中,如沈砺与余一均以集龚的形式悼念亡妻,传唱一时,但沈砺的作品主要通过追忆与亡妻志同道合、以文章相切磋的往事,与妻子去世后的落寞孤独形成强烈的对照,风格哀感顽艳[18]。而余一则更多的是对失去妻子之后的悲凉心境进行着力刻画,具有絮絮而语、深情绵邈的风格[19]。马公愚与曹昌麟均有集龚专集行世,且与时人多集绝句不同,均以善集七律、七古著称,马公愚的集龚之作风格刚健爽朗[20],而曹昌麟之作则清雄遒逸[21],彼此又有明显的区别。 不过集龚诗系专集一人之作,材料的选择范围和可发挥空间均不太大,因此不可避免在诗句的选用和意象的营造方面出现雷同化倾向,从而表现出某些群体性特征,主要体现在: 其一,集龚诗的主题选择方面。从目前的集龚作品来看,在诗歌主题的选择方面存在着很大程度的趋同性。比如按照诗歌内容来划分,在所辑1300多首集龚诗中,感怀主题占39.2%,赠答主题占29.5%,题咏主题占13.2%,感事主题占7.6%,悼亡主题占6.1%,纪历主题占2.8%,咏史主题占0.3%,怀人主题占1.3%。其中感怀、赠答、感事和悼亡均是以情感的抒发为中心。而占比最高的是感怀诗,其所抒发的内容多为个人遣兴,即便是怀人之作亦多侧重表现一己之情怀。这是因为一方面龚自珍的诗句与某些主题的确会有更高的契合度,另一方面也体现了时人对于集龚作品功能意义的认识,因此不约而同在这些方面有所表现。 其二,集龚诗的诗句来源方面。根据所集诗句出现的频率,排名前十的句子中,最受集句者喜爱的诗句是“歌泣无端字字真”,一共出现了三十七次,其次是“梅魂菊影商量遍”三十五次,“侧身天地我蹉跎”三十三次,“世事沧桑心事定”“江湖侠骨恐无多”各二十九次,“书生挟策成何济”“尘劫成尘感不销”各二十六次,“风云才略已消磨”二十四次,“东南幽恨满词笺”“吟到恩仇心事涌”各二十三次。从诗句本身看,它们其实有着共同的情感底色,即多用于表现个人理想情怀与现实之间冲突的难以调和以及由此产生的失落感。这些诗句的高频出现当然不是一个偶合的现象,结合上文所述诗歌主题的趋同选择来看,其实是反映了晚清民国时期不同阶层的集龚作者们基于对社会现实的共同心理感受,这种感受很大程度上同时也是龚自珍诗歌为大众普遍接受的社会心理基础。 其三,集龚诗的版本采择方面。由于种种原因,龚自珍诗歌在刊布与流传过程中呈现出非常复杂的状况。其诗集版本最重要的是刊行于同治七年(1868)的吴煦刻本与刊行于宣统二年(1910)的风雨楼本,吴本中包括《破戒草》《破戒草之余》《己亥杂诗》等,风雨楼本包括《定庵诗词集定本》《定庵集外未刻诗词》等。也就是说,在风雨楼本出现之前,社会上流传的龚自珍诗作基本上都是吴煦刻本的内容。以集龚著称的南社巨子傅尃曾不无自得地说:“定庵诗集句夥矣,若吾友陈尊我近所缀诸篇,抽秘骋妍,一如己出,尤最称也。顾定庵集外诗知者尚尟,良夜偶展,辄为集句以示尊我,尊我倘不谓我夸乎!”[22]傅尃此作当在1913年左右,上距风雨楼本的刊印不过三年,因此定庵集外诗在社会上还未大范围流传,以傅氏闻见之广博,其所云“知者尚尟”当属实情。而考察当时集龚诗的内容,确也可以印证傅尃的说法。今所见超过一千三百首的集龚诗,共集得龚自珍的诗句5516句,而出自《己亥杂诗》的诗句达3980句,占全部集句的72%。其余集句来源排名前十的是《小游仙词十五首》(《破戒草之余》)一百五十句,《秋心三首》(《破戒草》)九十句,《杂诗己卯自春徂夏在京师作得十有四首》(《定庵集外未刻诗》)六十三句,《梦中作四截句》(《破戒草之余》)六十二句,《夜坐二首》(《破戒草之余》)五十七句,《三别好诗》(《破戒草之余》)五十五句,《咏史》(《破戒草》)四十五句,《漫感》(《破戒草之余》)四十三句,《歌哭》(《破戒草之余》)三十一句,《寥落》(《破戒草》)三十句,除《杂诗己卯自春徂夏在京师作得十有四首》外,其余九题均来自吴煦刻本的《破戒草》和《破戒草之余》。自风雨楼本刊出至民国结束,中间长达三十九年的时间,但显然其对集龚活动影响不大,而由此也可以看出龚自珍诗歌之作为经典作品而产生影响的,主要是吴煦刻本的内容。 此外,上述诸作中,按其诗歌体裁来看,属于七律的只有三题,大多数都是七言绝句。与此相应,集龚诗类型中七言绝句的比例也占有绝对的优势,一共有1108首,占总数的91.6%,远远超过七律九十三首、七古六首、五律一首等类型。这固然与集句诗多七言绝句的传统有关,但与集龚之作多出自同样是七言绝句的《己亥杂诗》等作品也有很大的关系。张荫麟称“南社一派人尤喜集龚诗为七言绝句”[23],其实何止南社,这在当时是集龚作者的普遍选择,这里面既有主观的原因,也有客观的原因,因此在诗歌体裁的选择方面体现出这样的倾向。 三、集龚诗的情感内涵及诗史意识的建构 集句诗的追求之一是与原诗“如出一手”,因此许多集龚诗不只是诗歌体裁以及诗歌类型方面与“母本”存在有意识的靠拢,在诗歌风格方面也大多承袭龚自珍,无论情感色彩还是意蕴旨趣都与其十分相似,张荫麟云很多集龚诗“几于龚诗与我诗不可分焉”(《龚自珍诞生百四十年纪念》),就是指此类作品而言。然而,我们不当将集龚诗看作是对龚自珍诗歌的简单模仿或低级复制,虽然集句是摘取原诗的句子重新组合在一起,但这不仅仅是镶嵌的工作,而是生成了一种新的诗歌版本,在结构和意义上都有所变化,因而包含了集句者创造性的表达。黄负生《如是斋随笔》曾论到: 集古人诗句,袁简斋讥为借他人珠履绣裳,穿着虽然华丽,终非己物。余以为不然,珠履绣裳,只问其人穿着入时华丽否,不必论其人物己物也。近人某集定庵句云“一寸春心红到死,四厢花影怒于潮”,又眇公集定庵句赠何海鸣云:“三生花草梦苏州,红是相思绿是愁。今日不挥闲涕泪,一身孤注掷温柔。”可谓绮艳独绝矣。(黄负生《如是斋随笔》,《光华学报》1917年第3期) 就是从推陈出新、化人为己的角度肯定了集句诗的艺术价值,而这种认识代表了从事集句诗创作者的一般心理。正如符璋称赞曹昌麟的集龚之作“琴调百衲仙心杂,采剪千花匠手春。……度针已擅鸳鸯绣,异样翻来旧谱新”[24]。高明的集句诗确实是一种旧谱翻新调的再创造活动。那么,晚清民国时期的集龚诗是如何做到艺术的再创造呢?这主要体现在两个方面: 在内容方面,用个体的情感体验充实诗歌的抒情维度。历来对集句诗的讥评多集矢于这种“假贷于人”[25]的方式缺乏真情实感,然而艺术水平较高的集句者是可以用集句诗来表达独特的情感体验的。例如悼亡是集龚诗中常见的题材,均有出色的作品,余一的《悼亡妻淑娟集龚句》二十首曾结为专集,在南社社友中广为征和,产生了很大的影响。今以其中三首为例加以考察: 风云才略已消磨,红豆年年掷逝波。别有樽前挥涕语,报恩如此疚心多。 银汉迢迢入夜流,上清斋设记心头。遥知法会灵山在,乞得人间一度游。 我自低迷思锦瑟,一钗一佩断知闻。扪心半夜清无寐,此是平生未报恩。(余一《悼亡妻淑娟集龚句》,《南社丛刻》,第7册,第4670页) 该组诗被赞许为“工乎言情者”[26],表达了对亡妻的思念,充满了深沉的哀感。再如如徐自华《哭新华妹集定庵句》(选其三): 对人材调若飞仙,三绝门风海内传。我替尊前深惋惜,云英未嫁损华年。 娇小温柔播六亲,画禅有女定清真。文章风谊细评度,恐是优昙示现身。 啼花恨草无从数,好梦如云不自由。今日当窗一奁镜,重来不见绿云稠。(徐自华《哭新华妹集定庵句》,《南社丛刻》,第3册,第2171页) 该组诗系为悲悼其妹所作,既赞扬了其姿容才情,又表达了对其不幸早逝的哀悼。以上两组悼亡诗虽是集句而成,但诗歌内容完全是集句者的情感表达,与定庵原作迥乎不同,已经实现了对原诗意义的置换,以一种全新的意蕴具有了打动人心的作用。 个人情感之外,家国情怀也是集龚诗表达的内容,如殷芷沅《杂诗八截集龚定庵句》(选其四): 少年击剑更吹箫,尘劫成尘感不销。百里江声流梦去,四厢花影怒于潮。 屠狗无悰百计乖,高吟肺腑走风雷。梅魂菊影商量遍,悄向龙泉祝一回。 陶潜诗喜说荆轲,寥落吾徒可奈何。从此不挥闲翰墨,满襟清泪渡黄河。 鱼龙光怪百千吞,豺虎沉沉卧九阍。天问有灵难置对,此山不语看中原。(殷芷沅《杂诗八截集龚定庵句》,《民族诗坛》1938年第3期) 全诗虽然情感基调稍觉哀感,但隐含沉郁之气,又催人勃发。谈瀛回忆中央大学教授卢前在武汉主编《民族诗坛》,主要刊登旧体诗词,题材内容以发扬民族正气、宣传抗战为中心,殷芷沅这一组诗便是以此为主题[27]。特别需要指出的是,上述第四首第二句原文作“虎豹沉沉卧九阍”[28],而殷氏在引用时将“虎豹”改为了“豺虎”,与其认为是作者的记忆偏差,毋宁说是有意识地表现中原遍地荆棘的景象,同时将侵略者贬斥为残暴的野兽。这种将深挚的情感融汇到集龚诗中的方式,使得原本颇具游戏色彩的集句作品具有了强烈的抒情性,做到了对“母本”的超越,从而具有了新的文学意义。 可以看到,无论是个人哀感,还是家国豪情,在选择了集龚这样的公共性表达方式后,也就意味着这种情感倾诉不再是封闭性的,而是通过外化指向交流与共鸣的目的。换句话说,集龚作者更愿意读者能够通过诗歌的阅读来深入体会作者的内心感受,因此可以将这一类集龚诗视为作者心灵史的记录。 为了达到这一目的,集龚作者甚至会创造有助于读者阅读理解的“便捷通道”,这便是艺术创造的第二个方面,即在形式上用小序与自注的方式构建集句者的话语空间。衡以传统的“诗史”观念,这一做法无疑是以诗存史意识的自觉流露,旨在通过增加叙事性的内容来提供解读诗歌的线索。因此许多集龚诗会以类似小序的形式交代集龚的背景,同时也可以藉此为所集之诗作情感和价值的定位与定向,使读者能够了解作者的情感状态和写作动机。而注语的出现则是希望读者的理解与作者的本意实现最大程度的契合,以便真实反映作者的创作心境。苏雪林的《惆怅词集龚》在写作之际便坦言: 乙丑春月,游于法京,夜居逆旅,往往不能成寐。行箧适携得龚定庵诗词,遂排比其句,为诗若干首,名之曰惆怅词。……至诗意之起落不恒,凌乱无序,则与余当时心绪,正复相肖。(苏雪林《惆怅词集龚序》,《上智编译馆馆刊》1947年第2卷第6期) 苏雪林行箧所带书籍当然不会只有龚定庵诗词一种,她用“适携得”的表达方式只是表明她的情感投射与龚自珍诗词其实是有直截的对应。彼时的苏雪林只身留学法国,面对着父亲亡故、母亲重病、婚姻无着的人生境遇,甚至一度有出家的念头,在其集龚诗中对这种生活状况和心理变化均有所体现。兹举三首为例: 百年心事归平淡,其奈尊前百感何。只说西洲清怨极,秋风张翰计蹉跎。(余在法邦三年,以家难重叠,且孱躯多病,常郁抑寡欢,然独恋恋兹土,不忍言归。) 分与胭脂一掬汤,温柔不住住何乡。偶逢锦瑟佳人问,悔慕人天大法王。(枫丹白露离宫见拿破仑皇后浴室,于其间遇游女某,因与闲话。女问余返国将何作?告以将弃俗修道。女笑曰:“君妙年工愁,非能为此者也。幸听我言,毋徒自苦。”余为憬然。我教谓所奉神具人神二性,又为人天二界之君,故本诗末句云然。) 一灯红接混茫前,不奈卮言夜涌泉。世事沧桑心事定,才人老去合逃禅。(余虽以著述为终身之职志,而仍保存宗教信仰,庶将来精神有所寄托。)[29] 作者将这种漂泊无依之感熔铸在集龚诗中,小序、自注与正文互为映照,将叙事功能与抒情功能相结合,深入刻画了自己纷繁复杂的情感状态及心路历程,使得其诗超越了一般集句诗的意义而具有了自叙传的价值。 又如柳亚子、王德钟、余一、凌景坚、黄复等人进行的《寱词集龚联句》,开创了集句诗的新形式,黄复在序中说: 遭逢时变,每念平生坐看孤花,恍如隔世。……与亚子、十眉、莘子、大觉诸人各述所感……意托微言,略似史家之野获;诗多苦调,本于词客之哀时。昔人云伤心人别有怀抱,殆斯之谓矣。么弦自鸣,孤襟独艳,世多同好,当有解人。(黄复《寱词集龚联句序》,《南社丛刻》,第7册,第5197页) 如果仅读诗歌本身,与一般的感怀诗并无不同,很难揣度诗歌的真正内涵。然而借助小序便可明白其意义指向乃是用“意托微言”的方式来表达“词客哀时”的情感,同时以“诗史”自期,藉此有所记录。这组诗写于民国五年(1916),在此前数月,柳亚子等南社社友在其寓所也进行了一场联句,即《乙卯八月集磨剑室联句》,其中对于河山破碎、物是人非表达了感慨之意,并且有“会当努力中原事”“愿作健儿寻虎穴”“羞随庶子拜猿王”等语。而《寱词集龚联句》在情感指向方面与此前的《乙卯八月集磨剑室联句》显然是一致的,这两组联句诗存在着内容上的联系性,就是对当时袁世凯图谋复辟、国内战争爆发、革命形势陷入低潮等一系列事件的反映。只是在民国四年(1915)八月的联句中诸人尚保持着昂扬的面貌,而到了次年的《寱词集龚联句》就变得落寞消沉,体现了令人失望的时局对诗人心理的影响,所云“伤心人别有怀抱”,其实隐微地透露了诸人的心曲。诸如此类,可以说是通过诗序为后人研究解读诗歌的思想内容提供了更大的阐释空间, 四、集龚诗与龚自珍诗歌经典化的关系 集龚诗为何能在晚清民国风行一时,这是一个很有趣的问题。众所周知,成为集句的对象要满足两个基本条件:第一是诗人本身具有巨大的人格魅力而受到尊崇;第二是所作诗歌经过时间的检验成为经典。宗廷虎先生在谈到我国集句诗之所以盛行的原因时,认为是出于尊圣、崇拜权威的理念;宋代崇尚创新思维的影响;深厚的文化底蕴奠定了集句的基础[30]。其第二条理由专指宋代而言,可不置论,其余崇拜权威的理念、深厚的文化底蕴二条,固然可以解释陶渊明、杜甫等人成为集句热门的原因是经历了数百年时间的淬厉,由后代诗人历史选择的结果,二人的作品被纳入集句的视野也是在公认成为经典之后。就清代而言,在晚近有集句作品出现的也只是钱谦益、吴伟业等清初诗人,且已经二百余年定评,在诗歌史上名声彰显,影响甚大。至于康乾间诸多诗人,则距离经典化尚远,不能满足上述两个基本条件,因此鲜有集句作品出现。而时代更近的龚自珍之所以能暴得殊荣,似乎是一种异数。 探究集龚兴起的原因,势必要结合着龚自珍诗歌的经典化历程进行考察。龚自珍的诗歌在晚清诗坛的确颇具特色,其友人孔宪彝在读到龚氏所赠《己亥杂诗》自刻本后,“有触于怀,辄题数言,即效其体,非敢学昌黎之于玉川,聊以志心迹略同耳”[31]。所谓“效其体”,即效仿龚氏《己亥杂诗》的风格,这说明龚氏诗风的独特性在当时即有正面的体认。论其诗者,谓“奇境独辟,如千金骏马不受绁”[32],正是着眼于其诗歌风格的鲜明性。但这并未令龚自珍诗歌在其生前身后获得好评。魏源在龚自珍身后为其整理遗集并作《定庵文录序》,谓其人“于经通《公羊春秋》,于史长西北舆地。其书以六书小学为入门,以周秦诸子、吉金乐石为崖廓,以朝章国故、世情民隐为质干。晚尤好西方之书,自谓造深微云”[33]。对龚自珍的学术成就概括得颇为全面,而并不一及其诗。如果我们看到魏源手批龚诗之时,对于龚氏颇为自负的《己亥杂诗》接连用批评性的文字直接指斥为“语太草率,无此诗体”“诗不入格”[34]等,便会明白魏源不谈龚自珍诗歌成就的原因,实出于一种并不认可的态度。 这也非魏源之私见,王芑孙在致龚自珍信中曾规诫龚氏“诗中伤时之语,骂坐之言,涉目皆是,此大不可也”[35]。龚氏的后世同乡谭献、李慈铭等人也认为其诗“佚宕旷邈,而豪不就律,终非当家”[36],“不主格律家教,笔力矫健,而未免疵累”[37],“以霸才行之,而不能成家,又好为释家语,每似偈赞,其下者竟成公安派矣”(《越缦堂读书记》,第878页)。一直到梁启超、章太炎,仍对龚诗颇有微词。可以说,这样的评价在龚自珍去世后相当长的一段时间内是颇具普遍性的。据张祖廉云其“始读定庵先生文字,在光绪己丑、庚寅间,顾心虽熹之,而独学无友也”[38]。深觉同好之缺乏,则在光绪十五年(1889)和十六年(1890)时龚自珍的诗文作品仍是小众传播的状态。 直到清末,社会变革风潮遽起,龚自珍首先在思想领域获得重视,梁启超所云“光绪间所谓新学家者,大率人人皆经过崇拜龚氏之一时期。初读定庵文集,若受电然”[39]。即是定庵学术思想对于晚近改革者的刺激。虽然龚氏的思想很快就过时了,但龚氏此后的声名鹊起实以此为起点。由崇拜龚自珍的学术思想,进而好读其诗,是一个顺理成章的发展过程。因此短短十余年后,即如吴宓所云庚子以前“所过亲友家,凡稍称新党者,案头莫不有定庵诗集,作者亦竟效其体”(《吴宓诗话》,第27页)。龚自珍诗歌竟然风行天下,如黄遵宪、康有为、梁启超、谭嗣同辈,皆得沾溉于定庵,纷纷效仿其风格进行写作,则实在是一个令人吃惊的巨大转变。并且从效仿其诗歌风格至集龚现象的流行,亦只有短短数年的时间,可以说在差不多十年间获得了其他诗人需要数百年反复论定才能获得的待遇,这不能不说是一个奇迹。 简而言之,龚自珍诗歌的流行首先是“迎合了晚近求新求变的思潮”[40]。其诗学风格适应了时人诗学心理的需要和时代发展变化的潮流所向。梁启超的名篇《少年中国说》曾标举龚自珍《能令公少年行》一篇,谓“尝爱读之,而有味乎其用意之所存”[41],便是体察到龚自珍诗歌中所蕴含的蓬勃气息与时代热潮涌动的力量之间的呼应。同样,如前所论柳亚子集龚诗中大量的少年意象的运用,又何尝不是这种社会氛围的折射?姚鹓雏在总结南社同人喜爱龚诗的原因时亦指出时代影响的因素,“由燕赵慷慨激烈之音,转为雄奇瑰异,虽跌宕文酒,寄情山水,无不寓其感伤家国之意,故其音韵气节,自然近于龚羽琌”[42]。高燮在《读龚定庵诗》中云: 嗟咄百怪腹,灵气蚀其身。奇愁郁何苦,名理孕愈新。笔下放异采,胸中无古人。慧骨经磨折,微芒搜古春。情绪不可说,歌哭难引申。识字始忧患,学道多苦辛。夜半灯光死,箫剑太无因。颓心焉能挽,九流颡津津。戒子以朴学,厥味殊清真。醰醰变渺渺,读之凄我神。(张建林主编,蓝格选注《高燮诗词选注》,上海远东出版社2013年版,第7页) 同样表露出其对龚自珍诗歌的阅读体验,很大程度上是基于情感的共鸣性,至于诗歌的艺术成就反而是次要的,这在当时颇具代表性。张荫麟对南社诸人热衷集龚的缘由曾加以分析,认为其人“一方投身革命,自诩侠烈;一方寄情声妓,着意风流。龚定庵诗之浪漫素质,本有阳刚阴柔二种,以雄奇而兼温柔,既忼爽而复秾丽,合此两美,自成特味。虽托体不高,有伤侧媚,而动人艳羡,启人模仿”(《龚自珍诞生百四十年纪念》)。即看出南社诸人对龚诗的接受首先是出于情感的偏好,而非理性抉择的结果。 因此对于南社社友而言,龚自珍已经成为一种诗歌精神的符号,其诗中表达的情感体验,恰与南社成员的理想追求及现实处境高度契合。因此如前所述,无论宗唐派还是宗宋派,均对定庵诗及集龚活动抱有深切的同情。只有在时过境迁、情绪发生变化之后,从对龚自珍诗歌的共鸣状态中走出来,才会重新回归理性的评判。如胡先骕早年曾是集龚的干将,然而进入民国,对龚自珍诗歌艺术价值的评价就发生了很大的变化,认为“龚定庵之恢奇吊诡、炫人耳目,贻误后人已久”[43]。其态度前后之径庭,其实反映了时代激情退潮后理性主义的上升。 南社中人是这样,对于南社之外的集龚作者又何尝不是如此。龚自珍以英雄气写儿女心,充满了侠骨柔情,将豪放与婉约融为一炉。对于接受者而言,倾向豪放者可以读出其刚健雄奇,偏于婉约者又可以读出其深情幽渺,因此不同类型的读者均能从其诗中寻找到情感的结合点。尤其是处于鼎革时代的人们,深切感受到一种无常与动荡的状态,龚自珍本身“才气纵横”,诗歌一任情感之挥洒,且时常有意无意地打破传统格律的牢笼,在精神上表现为一种突破和反叛,这种激烈的思想、充沛的感情、奇诡的色彩、变化莫测的语言风格,都与变革为主旋律的时人期待相契合。而另一方面,龚自珍诗歌中所表现的个性解放、自我意识、心灵抒写、以复古为新变等内容,又使其诗歌精神暗合清民之际文学转型的内在理路[44],从而成为新文学的“先驱者”[45],极大的扩充了其阅读受众的群体基础,于是出现了民国诗坛上,无论文学上的新旧两派、政治上的保守与变革力量,都倾心于定庵诗的现象。正因为如此,集龚诗才能在龚自珍诗歌开始经典化不久即跃然兴起。集龚现象的出现既是龚自珍诗歌经典化的结果,从另外一个角度看,集龚活动本身又深度介入了龚诗经典化的历程。可以说龚诗的经典化推动了“集龚”的兴起,而“集龚”的流行又反过来促进了龚诗的经典化,两者几乎是同步进行,而这种双向互动的关系是历代集句诗所不具备的。 结语 晚清民国时期,以集龚诗为中心,集句这种特殊的诗歌创作形式留下了最后一抹余晖,其中既有对于集句传统的沿袭,也有自身的新变,体现在参与集句者身份的多元、以报刊发表为中心的的载体方式、思想内容的进步意识、与时代思潮的因应等方面。应该看到,晚清民国集龚诗的盛行是文学与历史两种力量的合流,是龚诗的客观流传与时人有意识的选择之间的合力。从对龚自珍变革思想的推崇而发现其诗歌的价值,从对龚自珍诗歌的喜好进而兴起的集龚活动,都与当时的文化环境和心理期待密不可分。进一步讲,对龚自珍诗歌的接受以及集龚诗这样特殊现象的出现,适可视为晚清民国社会诗歌心理的缩影。此后,由于文化环境的改变,新文学的兴起,古体诗的写作受到很大的冲击,逐渐丧失了文学主流的位置,加之经典诗人与诗作都难以再现,集句这种文学传统也就难以为继了。因此,这一时期的集龚诗已经超出了文学的层面,而成为一种文化现象,其价值不仅体现在作为文学作品的集龚诗本身,而是指向了其背后更广阔的社会空间,可以藉此窥探晚清民国的文学风尚与社会文化心理之间的关系。 * 本文为山东省社会科学基金专项任务项目“晚清文化政策的调整与文学教育的转型研究”(项目编号19CQXJ54)、“中国博士后科学基金资助项目”阶段性成果。 注释: [1] 曹亚侠《阅〈女界钟〉集龚定庵句》,《国民日日报》1904年第3期。 [2] 柳亚子《磨剑室诗词集·诗初集》卷二《夜坐漫感》,上海人民出版社1985年版,第23页。 [3] 《磨剑室诗词集·诗初集》卷三《海上赠刘季平》,第28页。 [4] 陈颖选编《贞毅先生陈陶遗诗文集》,上海科学技术文献出版社2015年版,第5页。 [5] 吴学昭整理《吴宓诗话》,商务印书馆2005年版,第27页。 [6] 傅尃《题瞿安藕舲忆曲图》,《南社丛刻》,江苏广陵古籍刻印社1996年版,第5册,第3482页。 [7] 参见林香伶《清末民初文学转型期的标志:南社文学研究》,台湾师范大学2003年博士论文,第200—206页。 [8] 参见孽儿(朱鹓雏)《金粉曲集定庵句》,《民权素》1915年第9期。 [9] 数据来源包括《申报》《大公报》《中央日报》《国民日日报》《复报》《竞业旬报》《留美学生季报》《厦声报》《光华学报》《大夏周报》《小说月报》《小说丛报》《小说新报》《沙龙画报》《江山公报》《公民急进党丛报》《铁路协会会报》《中华实业旬报》《钱业晚报》《新社草刊》《游戏杂志》《东社》《江西》《金陵光》《民权素》《朔望》《香艳小品》《中国实业杂志》《大中华杂志》《南社》《南社湘集》《同南》《文星杂志》《小说海》《莺花杂志》《诸城旅济学生会季刊》《文友社第二支部月刊》《学生周刊》《学艺》《余兴》《兵事杂志》《白十字会丛刊》《明星月刊》《文艺杂志》《消闲月刊》《匡校丛刊》《辟才杂志》《新江西杂志》《精武》《上智编译馆馆刊》《国学周刊》《庸言》《雅言》《恒丰周刊》《艺林丛刊》《国学专刊》《华国》《新东吴》《紫罗兰》《邮声》《上海美术专门学校杂志》《虞社》《棠社月刊》《采社杂志》《松声》《无锡旅刊》《新时代》《沪江大学月刊》《厦大周刊》《厦门大学季刊》《河南大学周刊》《安徽大学月刊》《湖南大学季刊》《冯庸大学校刊》《芜湖中学校刊》《学生文艺丛刊》《精诚杂志》《礼拜六》《天津商报画刊》《老实话》《人间世》《艺风》《改造》《海王》《诗经》《文艺捃华》《康健杂志》《诗林双月刊》《市街》《西北风》《国学论衡》《进德月刊》《知行月刊》《民族诗坛》《新东方杂志》《九政月刊》《中日文化》《大方》《商联月刊》《新重庆》《周末观察》《海滨》等报刊,以及如《黄炎培日记》、《陈君葆日记》、《吴宓诗话》等杂著,郁达夫、王理孚、王统照、冰心等人诗文集,此不一一赘述。 [10] 参见廖道傅《客有谈香江妓水心善集定庵诗者,戏占二绝》,《三香山馆集》,广东人民出版社2015年版,第257页。 [11] 参见逃时《诗舲令甥徐幼丹年甫十二,能集定庵诗见赠,诗既高华,书尤遒上,绝似其舅氏墨也,赋答》,《小说月报》1912年第3卷第7期。 [12] 徐师曾《文体明辨序说·集句诗》,人民文学出版社1998年版,第111页。 [13] 亚庐(柳亚子)《集定公十二绝,柳子自祷祈之所言也,以和天梅,可见吾两人之论交,各在回肠荡气时矣》,《复报》1906年第6期。 [14] 傅尃《戏集定庵集外诗遣兴,兼示尊我》,《南社丛刻》,第3册,第2454页。 [15] 傅尃《戏集定庵句答痴萍问红薇感旧记中本事》,《南社丛刻》,第4册,第2821页。 [16] 宁调元《感旧集定庵句》,《南社丛刻》,第2册,第1008页。 [17] 参见邹进先《龚自珍论稿》,黑龙江人民出版社2013年版,第391页。 [18] 参见沈砺《追悼亡妻韫玉集定庵句》,《南社丛刻》,第2册,第1028页。 [19] 参见余一《悼亡妻淑娟集龚句》,《南社丛刻》,第7册,第4670页。 [20] 马公愚有《集羽集》一书,已不可得见,其作品散见于《大夏周报》《上海美术专门学校校刊》等刊物。 [21] 曹昌麟有《冷巢集羽集》《冷巢集羽续集》《冷巢集羽三集》三卷,分别刊印于民国十四年(1925)、十五年(1926)和十六年(1927),今藏上海图书馆、华东师范大学图书馆、温州市图书馆等处。 [22] 《戏集定庵集外诗遣兴,兼示尊我》,《南社丛刻》,第3册,第2454页。 [23] 张荫麟《龚自珍诞生百四十年纪念》,《大公报·文学副刊》1932年12月26日总第260期。 [24] 符璋《题冷巢集羽诗录》,曹昌麟《冷巢集羽集》,民国十四年石印本,第1a页。 [25] 赵翼《陔余丛考》卷二三“集句”条,商务印书馆1957年版,第468页。 [26] 周斌《十眉神伤集序》,胡朴安编《南社丛选》,上海国学社1936年版,第5册,第4670页。 [27] 参见谈瀛《抗战初期武汉文坛杂忆》,中国人民政治协商会议湖北省委员会文史资料研究委员会《湖北文史资料》1987年第2辑,湖北省教育学院印刷厂1987年7月印制,第124页。 [28] 刘逸生、周锡䪖校注《龚自珍诗集编年校注》,上海古籍出版社2013年版,第548页。 [29] 天婴(苏雪林)《惆怅词集龚》,《上智编译馆馆刊》1947年第2卷第6期。 [30] 参见宗廷虎《我国集句作品源远流长具有顽强生命力动因初探》,《扬州大学学报》2009年第3期。 [31] 孔宪彝《龚定庵在吴中寄示己亥杂诗刻本,读竟题此,即效其体》,转引自孙文光、王世芸编《龚自珍研究资料集》,黄山书社1984年版,第49页。 [32] 林昌彝《射鹰楼诗话》卷一〇,上海古籍出版社1988年版,第217页。 [33] 魏源《定庵文录序》,中华书局编辑部编《魏源集》,中华书局1976年版,上册,第239页。 [34] 龚橙编《定庵别集诗词定本》,上海图书馆藏稿本,第124a页。 [35] 王芑孙《复龚璱人书》,转引自《龚自珍研究资料集》,第7页。 [36] 谭献著,范旭仑、牟晓朋整理《复堂日记》卷二,河北教育出版社2001年版,第45页。 [37] 李慈铭著,由云龙辑《越缦堂读书记》,商务印书馆1959年版,第877页。 [38] 张祖廉《定庵先生年谱外纪序》,转引自《龚自珍研究资料集》,第162页。 [39] 梁启超《清代学术概论》,上海古籍出版社1998年版,第75页。 [40] 邱睿《南社诗人群体研究》,中国社会科学出版社2014年版,第365页。 [41] 梁启超《少年中国说》,梁启超《饮冰室合集》,中华书局1989年版,第5册,第10页。 [42] 姚鹓雏《南社琐记》,《姚鹓雏文集·杂著》,上海古籍出版社2012年版,第777页。 [43] 胡先骕《评金亚匏秋蟪吟馆诗》,《学衡》1922年第8期。 [44] 参见陈广宏《龚自珍与中国抒情文学的前现代转型》(《中国文学研究》第十三辑,复旦大学出版社2009年版,第132页)、谈蓓芳《龚自珍与20世纪的文学革命》(《复旦学报》2005年第3期)、钱志熙《论龚自珍诗歌的复与变》(《求是学刊》2016年第2期)等文。 [45] 转引自时萌《曾朴研究》,上海古籍出版社1982年版,第195页。 (责任编辑:admin) |