|

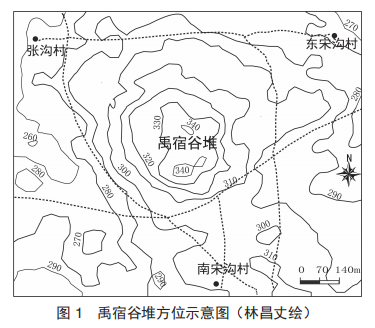

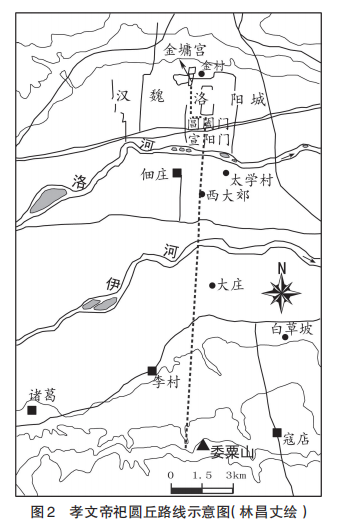

作者:赵永磊,中国人民大学历史学院讲师。 国家的正统性是中古时期历史研究的重要议题,在正朔相争的背景下,华夏郊天礼是重要的仪式表达,也是彰显政权正统性的显著标志。故探讨北魏争膺天命与塑造华夏正统问题,对其所行华夏郊天礼的过程有必要进行深入思考。 天兴元年(398)六月,晋安帝“遣使来朝,太祖将报之,诏有司博议国号”。东晋遣使直接促成拓跋珪君臣间的“代、魏之辨”,称代则沿用桓、穆二帝以来西晋封号,承认“得国于晋”;称魏则应“当涂高”等谶,仿魏承汉。其后拓跋珪择定国号为魏,由此拉开北魏与东晋正朔相争的序幕。至天兴元年七月,拓跋珪“迁都平城,始营宫室,建宗庙,立社稷”, 确立以平城为中心的国家政权,北魏国家政权的营建至此似可告一段落。然而唐人张太素《魏书·天文志》载天兴元年“十二月,群臣上尊号,正元日,遂禋上帝于南郊。由是魏为北帝,而晋氏为南帝”。东晋、北魏并称帝,在道武帝南郊“告祭天地”之后,即以天兴元年道武帝告代祭天地作为北魏政权建立的标志。 南郊告代祭天地礼原为东汉光武帝所创的即位礼,具体仪式与南郊(或圆丘)郊天礼相类,可以视作南郊(或圆丘)郊天礼的特殊形式。晋明帝出继大统,因未亲行南郊郊天礼,王敦称“尚未南郊,何得称天子”, 反映出皇权受命于天并非不证自明,南郊郊天礼作为必要仪式,在皇帝身份的确认上不可或缺。由此不难理解在皇帝即位礼中,张太素更注重南郊祭天地礼。南郊告代祭天地礼的完成,正式宣告拓跋珪皇帝身份的确立与北魏政权的建立,标志着北魏与东晋对立格局的正式形成。道武帝南郊告代祭天地礼彰显出独特的政治意义。 中古时期正统观念的表达形式并非唯一,南郊告代祭天礼作为君主“始受命”的标志,极富政治上的象征性,而作为正祭的华夏郊天礼,同样具有象征皇帝膺承天命与政权合法性的政治意义。北魏是否为正统,司马光《资治通鉴》有“拓跋氏何所受”之疑。张方平《南北正闰论》则以为“盖五郊禋祀,南北不可并享”,以“五郊禋祀”代指华夏郊天礼,强调华夏郊天礼的唯一性。若据其说,北魏政治合法性的实现,确立华夏郊天礼无疑为显著标志。 在十六国争膺天命风气的影响下,道武帝开国之初即采用华夏礼仪。道武帝深明华夏郊天礼的政治功能,其告代祭天地祝辞明言“惟神祇其丕祚于魏室”,所颁布诏令申明《春秋》“大一统”之义,通过告代祭天礼,传达出争膺天命与彰显合法性的理念。道武帝所行华夏郊天礼并非仅有告代祭天礼,也引入了南郊、圆丘郊天礼,由此在北魏前期华夏郊天礼与西郊郊天礼长期并存。 学界在北魏郊祀礼的研究上,金子修一扼要探讨孝文帝太和十二年(488)以后北魏逐渐依托郑玄学说确立郊祀制度;康乐以为北魏郊天礼存在从以西郊郊天礼为主导到独尊华夏郊天礼的显著变更,并将之视作北魏华化的重要标志;楼劲指出天兴二年郊天礼受到《周礼》《礼记》、郑玄礼说的影响,并以为道武帝所定郊祀制度异于曹魏明帝、两晋时期之制;杨英对天兴二年郊天礼来源的推论与楼劲所论不别,并认为《魏书》所载道武帝所行祭礼源自当时仪注;佐川英治讨论太和十九年孝文帝行圆丘祭礼有“飞升上天世界”的意涵,以为这很有可能出自与突厥信仰相类的“脱魂型萨满教”,并指出西郊郊天礼在经孝文帝废止后,化身为圆丘祭礼,圆丘所祀天神并非郑玄礼说中的昊天上帝,而是游牧文化的“苍天”,北魏圆丘祭祀与南郊祭祀分属两种不同的文化背景。学者关于北魏郊祀礼性质的判定存在两种截然相反的学术观点,其聚焦点即郑玄礼说与北魏郊祀礼的关系,郑玄礼说成为解读北魏郊祀礼的关键。而北魏华夏郊天礼是否具有“胡化”倾向,关乎胡汉文化互动与融合的基本趋向,乃至北朝隋唐文化演进的方向。 较为丰富的研究成果,有助于深化对北魏郊祀礼的认识,但既有研究主要集中在道武帝和孝文帝时期,对郑玄礼说的认识不够深入,对礼仪场景的还原相对薄弱。此外,华夏郊天礼主要由天神与郊天仪式构成,郊祀制度反映出郊天礼的内在结构,郊天礼与郊祀制度有待密切结合进行综合分析。有鉴于此,探究北魏郊祀礼,有必要探析道武帝如何行华夏即位礼与设定郊祀制度,准确把握郑玄礼说要义,揭示北魏郊祀制度背后的礼学理路,探寻北魏郊祀制度尤其是郊天礼在道武帝、孝文帝之间的演变过程及内在逻辑。 本文选择礼仪作为视角,密切关注礼学、礼仪与权力三者间复杂的互动关系,注重思想史与制度史相结合的研究取径,剖析礼学理路与礼仪实践的内在关系,并切近审视华夏即位礼与郊天礼对权力的塑造,及其折射出的正统观念。本文聚焦道武帝、孝文帝之间的郊祀制度与华夏郊天礼,以魏晋、十六国郊祀旧制为参照,系统探讨北魏郊祀制度与郑玄“郊丘为二”说的关系及其演变的基本脉络,在此基础上,揭示太和十九年孝文帝圆丘祭礼的仪式展演及其政治意涵,并进而以北魏郊社所祀天神为核心,系统探究北魏六天帝祭祀与郑玄六天帝说的关系以及北魏正统观念的运作问题。 一、拓跋珪的即位礼与北魏平城时期的郊祀制度 在古人看来,谶纬是天命气运的重要表现,拓跋珪登国元年(386)改号称魏与天兴元年再定国号为魏,反映出拓跋珪应“当涂高”等谶而标榜天命所系,折射出北魏开国复杂的思想背景,拓跋珪争膺天命的对象也由五胡政权转移到东晋。 在五胡政权与华夏政权之间,北魏的自我历史定位问题也存在微妙的分殊。五德终始说是中古时期正统论的重要学说,关于北魏土德的来源问题,具体观点不尽一致。皇始元年(396)星占验辞称:“自五胡蹂轥生人,力正诸夏,百有余年,莫能建经始之谋而底定其命。”拓跋珪君臣自觉将其政权排除于五胡之外。天兴元年十二月宫中即位礼完成后,道武帝从吏部尚书崔宏等奏议,以土德自居。道武帝所定五德历运的原因,自然与其应“当涂高”等谶以魏代汉的逻辑相关。然而,太和十四年八月中书监高闾奏议明确揭橥北魏择定土德与前秦火德相关: 魏承汉,火生土,故魏为土德。晋承魏,土生金,故晋为金德。赵承晋,金生水,故赵为水德。燕承赵,水生木,故燕为木德。秦承燕,木生火,故秦为火德……秦氏既亡,大魏称制玄朔……又秦、赵及燕,虽非明圣,各正号赤县,统有中土,郊天祭地,肆类咸秩,明刑制礼,不失旧章。 学者据高闾奏议,撮述北魏为土德的内在逻辑,“西晋为金德,石赵承晋,为水德,慕容燕承赵,为木德,苻秦承燕,为火德,拓跋魏继秦而起,故为土德”。北魏德运行次存在继汉与承秦的分殊,在一定程度上反映出北魏前期自我定位摇摆于胡、汉政权之间的状态。十六国纷纷行华夏即位礼并建立郊祀制度,成为探究道武帝开国建制的重要历史背景。 (一)十六国华夏即位礼及南北郊制度的建立 汉魏禅代,皇帝即位礼基本形成宫中受玺绶与南郊告代祭天的固定仪式。魏晋禅代,晋武帝的即位礼大体沿用汉魏禅代故事。五胡政权争膺天命,标榜正统,史料记载的十六国开国君主所行即位礼具有明显的华夏色彩。 十六国中,成国、刘汉最早效法西晋行告祭南郊礼。建兴元年(304)十月李雄“即成都王位于南郊”,晏平元年(306)六月即帝位。晋惠帝太安中刘渊受大单于号,元熙元年(304)迁都左国城,十月“为坛南郊”即汉王位,至永凤元年(308)十月在蒲子南郊即皇帝位。李雄、刘渊开启十六国开国君主行南郊即位礼的滥觞。西晋覆亡后,史料所见十六国开国君主的即位礼主要有两种基本类型:(1)告祭南郊,且行南北郊祀礼。前赵刘曜光初元年(318)十月在赤壁南郊即皇帝位,次年四月迁都长安,“六月,缮宗庙、社稷、南北郊于长安”,并以“冒顿配天,(刘)渊配上帝”;(2)仅行告祭南郊礼。前秦皇始元年(351)正月苻健在长安城南郊即天王位,后凉吕光麟嘉元年(389)二月、龙飞元年(396)六月先后在姑臧南郊即三河王位、天王位,乃至南凉秃发傉檀嘉平元年(408)十一月即凉王位于姑臧南郊,均属此例。十六国开国君主纷纷依魏晋故事行南郊即位礼,以受天明命,彰显君权的神圣性与政权的合法性。 西汉平帝元始五年(公元5 年)确立南北郊制度,东汉沿承之,魏晋郊祀制度则判然两分。曹魏明帝景初元年(237)十月采纳郑玄礼说,分设二郊(南郊、北郊)、二丘(圜丘、方丘)。西晋武帝泰始二年(266)十一月,援据王肃礼说“并圜丘、方丘于南、北郊,二至之祀合于二郊”,确立南北郊为主的郊祀制度。晋室南渡后,晋元帝大兴二年(319)始依晋武帝故事立郊兆,合祀天地于建康城南郊,而未立北郊;晋成帝咸和八年(333)正月,又在覆舟山南设立北郊坛。东晋南北郊制度至此确立。 十六国所立郊祀制度多近取西晋旧制。上引高闾奏议表出后赵、前燕、前秦郊天祭地之事,因其政权主要集中在关中、山东等地区,与中原的接触程度较为深入,统一华夏的志向较为显著。后赵石勒赵王元年(319)十一月在襄国即赵王位后,“郊祀宗庙皆以醴酒”建平元年(330)九月“即皇帝位”,次年正月亲祀南郊;建武三年(337)、太宁,元年(349)正月石虎在邺城南郊先后即大赵天王位、皇帝位,陆翙《邺中记》详细记载后赵石虎祭祀南郊的车驾制度:“石虎南郊有金根辇、徘徊武刚辇数百乘,皆驾马,上载四人也。”前燕慕容儁元玺元年(352)十一月即皇帝位于蓟正阳前殿,“国称大燕,郊祀天地”。慕容建熙四年(363)正月在邺城南郊行郊天礼。此后,后燕慕容垂建兴元年(386)正月在中山“修郊燎之礼”南燕慕容德建平元年(400)八月在广固南郊即皇帝位,慕容超太上四年(408)祀南郊。至于前秦苻健之后君主所行南郊祭礼,永兴元年(357)苻坚弑杀苻生,自称“大秦天王,即位太极殿”未行告祭南郊礼。甘露元年(359)正月,苻坚在长安城“起明堂,缮南北郊祀其祖(苻)洪以配天,宗祀其伯(苻)健于明堂以配上帝”。至建元十一年(375)五月王猛寝疾,苻坚“亲祈南北郊、宗庙、社稷”。由于后赵、慕容燕、前秦的华化程度呈递增趋势,所以其郊祀礼很有可能越来越接近国家常祀。 十六国郊天礼有时也杂糅秦汉时期诸畤制度,但史料所见前赵、后赵、慕容燕、前凉、前秦等均近承西晋南北郊制度。西汉平帝在长安所立南北郊,北郊方位不可考,南郊遗址位于唐长安城居德坊东南隅。前赵、前秦定都长安,所谓“缮南北郊”云云,当指修补西汉末年南北郊旧址。襄国、邺城、蓟、姑臧、中山、广固等国都,均特设南北郊以行郊祀礼。 十六国君主所行即位礼未必均为华夏礼仪,史料所见十六国君主的华夏即位礼,虽不乏宫中即位礼,而更为习见的是告祭南郊礼,十六国所立南北郊制度基本沿承西晋旧制。五胡时期,群雄争膺天命,十六国较为普遍行华夏皇帝即位礼及南郊郊天礼,道武帝开国建制无疑受此风气的直接影响。 (二)拓跋珪的即位礼与平城时期郊祀制度的设定 十六国所行华夏郊天礼基本遵用告祭南郊—亲祀南郊的次第,天兴元年道武帝开国建制同样如此。拓跋鲜卑四月祭天礼(北魏西郊郊天礼的前身)为“草原部落大人聚会”的象征,神元帝力微三十九年(258)四月祭天之后,登国元年正月拓跋珪即代王位,“西向设祭,告天成礼”,此后,登国六年四月、天兴元年四月,拓跋珪先后“祠天”、“祠天于西郊”,四月祭天礼为拓跋鲜卑祭天的主要仪式,亦为拓跋珪即可汗位的重要礼仪。拓跋珪伸张皇权的政治历程,学者以北魏由“拓跋部为首的代北诸部的部落联盟”向“皇权体制”的转变概括之。而拓跋珪力图在身份上实现从代北诸部的部落可汗向华夏皇帝的转变,华夏即位礼为重要仪式表达。 《魏书·礼志一》载“天兴元年,定都平城,即皇帝位,立坛兆告祭天地”,其祝文有“皇帝臣珪敢用玄牡,昭告于皇天后土之灵”云云。汉魏以后告代祭天地祝文高度程式化,基本形成“皇帝臣某,敢用玄牡,昭告于皇皇后帝”的固定模式,十六国的告代祭天祝文阙如,道武帝告代祭天地祝文基本合乎汉魏程式。 拓跋珪的即位礼,基本遵用汉魏以来宫中受玺绶—南郊郊天的先后次第。《魏书》所言“即皇帝位”即上文所引张太素《魏书·天文志》“群臣上尊号”。《魏书》载天兴元年十二月己丑(初二日)拓跋珪称帝,“帝临天文殿,太尉、司徒进玺绶,百官咸称万岁”, 《资治通鉴》又载“命朝野皆束发加帽”, 表明在拓跋珪宫中即位礼中,朝臣所服冠服为胡服。道武帝告祭天地礼究竟在十二月何日,史料未明,不过必在十二月初二日之后。 学者推论《魏书·礼志一》所记天兴元年告祭天地乃天兴二年南郊祭天之误,此说并不允惬。天兴二年道武帝亲祀南郊,以始祖神元帝配享,其祀天祝文当具备天神、配享帝神元帝,不应有地祇。而道武帝告代祭天地祝文言及天地神祇,并无配享帝。可见《魏书·礼志一》所记道武帝告代祭天地当在天兴元年,道武帝通过告祭天地以凸显皇权的合法性。拓跋珪的即位礼与十六国旧制相近,而天兴二年所立郊祀制度与十六国旧制殊异。 在行华夏即位礼之前,天兴元年十一月拓跋珪已令仪曹郎中董谧撰郊庙礼仪。天兴二年正月,道武帝首先以南郊郊天礼彰显合法性。《魏书·礼志一》载: (天兴)二年正月,帝亲祀上帝于南郊,以始祖神元皇帝配……明年正月辛酉,郊天(南郊郊天——引者注)。癸亥,瘗地于北郊,以神元窦皇后配。 道武帝以南郊郊天礼标榜北魏政权合法性,在政治上不可避免地与东晋相对立,并有隐斥东晋为僭伪之意。在具体制度的设定上,道武帝所定郊祀制度呈现出二郊、二丘的格局。《魏书·礼志一》又载: 其后,冬至祭上帝于圆丘,夏至祭地于方泽,用牲币之属,与二郊同。 道武帝所定郊祀制度由原后燕博士董谧设计,无疑直接受十六国旧制的影响。董谧制礼以“按经奉礼”为主要原则,若据《魏书·礼志一》所载,则经董谧设计的郊祀制度,分设南郊、圆丘、北郊、方泽(方丘),显然援据郑玄“郊丘为二”说,而与两晋十六国遵用王肃“郊丘为一”说仅立南北郊迥然不同。道武帝通过行华夏郊祀礼以彰显国家正统性,与十六国并无本质区别,但道武帝通过展现北魏郊祀制度设计的独特性,传达出与东晋争膺天命的明显姿态。 《魏书·太祖纪》载“(天兴)二年春正月甲子,初祠上帝于南郊,以始祖神元皇帝配,降坛视燎,成礼而反”,又载天兴三年正月“癸亥,有事于北郊”,《魏书·太祖纪》所记天兴二年正月南郊郊天礼、天兴三年正月北郊祀地礼与《魏书·礼志一》基本契合。而《魏书·太祖纪》未载天兴三年正月辛酉南郊郊天礼,亦无明文言及天兴二年以后祀圆丘、方泽之事,此与《魏书·礼志一》所载“其后,冬至祭上帝于圆丘,夏至祭地于方泽”略有出入。 郊祀礼仪与雅乐相匹配,而《魏书·乐志》所载祭祀时日与《魏书·太祖纪》殊异,“太祖初,冬至祭天于南郊圆丘,乐用《皇矣》,奏《云和》之舞,事讫,奏《维皇》,将燎;夏至祭地祇于北郊方泽,乐用《天祚》,奏《大武》之舞”, 《魏书·乐志》所记郊祀雅乐,统称“南郊圆丘”、“北郊方泽”,未作分别,祭祀时日在二至日。《魏书·太祖纪》《魏书·礼志一》《魏书·乐志》有关南郊、圆丘、北郊、方泽祭祀时日,有三种不完全相同的记载(见下表)。《魏书》所记道武帝所定郊祀时日,前后歧出,记载淆乱,即道武帝是否祀圆丘、方泽以及祀圆丘、方泽时日是否在二至日,无疑为两大疑点。若以祀南北二郊在正月,则《魏书·乐志》何故混言“南郊圆丘”、“北郊方泽”,且祭祀时间在二至日,而非正月。道武帝所行郊祀制度在史料中扑朔迷离,《魏书·礼志四》载“二至郊天地,四节祠五帝,或公卿行事”,郊祀天地时日与《魏书·乐志》相合,或者提供了一种解释的可能性。据其中“二至郊天地”、“或公卿行事”,可知道武帝以后,北魏基本确立冬至郊天、夏至祭地的郊祀制度,混称“南郊圆《魏书》所载天兴初年郊丘祭祀时日表丘”、“北郊方泽”,具体礼仪多由“有司摄事”, 正月祀天地并未完全推行。在郊祀时间上,两晋南朝以正月郊祀天地,北魏前期并非完全如此。 天赐二年(405)四月道武帝行西郊郊天礼,仪仗以大驾卤簿,“选帝之十族子弟七人执酒,在巫南,西面北上。女巫升坛,摇鼓……自是之后,岁一祭”。天赐二年西郊郊天礼已非最原始的萨满教,但其仍属北方游牧民族萨满教的祭祀传统。女巫登坛摇鼓即西郊郊天礼的降神仪节,萨满通过用力敲击萨满鼓等神具以及浑身颤抖的跳蹈,进入神灵附体状态,实现“人神沟通”。“岁一祭”表明天赐二年确定西郊郊天礼为国家常祀。《魏书》 载太武帝神二年(429)“四月,以小驾祭天神”, 此即太武帝亲行西郊郊天礼。或因常事不书的原则,故史料鲜见北魏西郊郊天礼。 史料中北魏前期皇帝亲行华夏郊天礼更是少见。泰常五年(420)五月拓跋珪谥号由宣武更定为道武,明元帝诏令“告祀郊庙,宣于八表”, 以“郊庙”并称。“郊”究竟指代圆丘抑或南郊并不明晰,不过当指华夏郊天礼则无疑义。北魏册立皇后行告祭郊庙礼,《魏书》载道武帝册立慕容皇后,“告于郊庙”。文成帝兴安元年(452)十一月尊保母常氏为保太后,“告于郊庙”, 可见册立太后同样要告祭郊庙。以北齐册立皇后、皇太后行告祭圆丘礼上推之,“郊”当指圆丘。北魏前期圆丘祭礼的存在,反映出分设圆丘、南郊的事实。孝文帝延兴二年(472)有司奏:“天地、五郊(五郊迎气——引者注)、社稷已下及诸神”, 更进一步证实孝文帝以前郊祀礼并未完全废止。 太和十年为北魏郊天礼格局发生转变的关键年代。太和十八年九月,孝文帝自称“朕自行礼九年”, 据此,孝文帝亲自主持国家礼仪始于太和十年。《魏书》载太和三年四月“有事西郊”, 未必为孝文帝亲行西郊郊天之礼。至太和十年四月,“帝初以法服御辇,祀于西郊”,拉开了亲行郊天礼的序幕。太和十年十月,“有司议依故事,配始祖于南郊”,此即孝文帝亲行华夏郊天礼之始。此后,北魏郊祀礼的地位日渐凸显,呈现出胡、汉郊天礼并重的格局。太和十二年“闰月(闰九月——引者注)甲子,帝观筑圆丘于南郊”,太和十三年“正月辛亥,车驾有事于圆丘”,“五月庚戌,车驾有事于方泽”,此为孝文帝亲行圆丘、方泽祭礼之始。太和十四年九月癸丑,文明太后崩,北魏吉礼暂时停止。至太和十五年十一月己未禫祭文明太后之后,庚申“帝亲省齐(斋)宫冠服及郊祀俎豆”,癸亥冬至日,又“将祭圆丘,帝衮冕剑舄,侍臣朝服”。太和十六年正月,孝文帝改定南郊配祀制度,“始以太祖配南郊”。太和十年以后,孝文帝先后营建圆丘、方泽,并亲祀南郊、圆丘、方泽,实现了郊祀礼由有司摄事到皇帝亲祀的转变,并重新确立“郊丘为二”的郊祀制度。 史料所见道武帝所立郊祀制度文辞模糊,天兴二年圆丘、南郊所祀天神均称“上帝”,此与郑玄礼说不尽契合。不过道武帝分设郊、丘,在形式上已与两晋十六国有别。至孝文帝更明确遵用郑玄“郊丘为二”说,所定郊祀制度完全与南朝异途。《礼记·祭法》“有虞氏禘黄帝而郊喾”云云为郑玄“郊丘为二”说的基本立论依据,郑玄以“禘谓祭昊天于圜丘也,祭上帝于南郊曰郊”, 圜(圆)丘与南郊,判然为二。而在太和十三年正月、五月先后亲祀圆丘、方泽后,孝文帝临皇信堂引见群臣,引“有虞氏禘黄帝”之文,仍以郑玄“以圆丘为禘”为是,可谓孝文帝主要依托郑玄“郊丘为二”说构建郊祀制度的确证。 太和十年以后,北魏郊祀礼实现由有司摄事到皇帝亲祀的转变,西郊郊天礼的地位相对下降。孝文帝延兴二年二月明令禁止巫觋参与孔子庙祭礼,太和九年正月诏令禁断“诸巫觋假称神鬼”。太和十六年三月孝文帝“省西郊郊天杂事”《南齐书》所记太和十六年四月西郊郊天礼,已无女巫降神仪节,透露出西郊,郊天礼的萨满教因素明显退失。至太和十八年三月“诏罢西郊祭天”, 华夏郊天礼升居独尊地位,彰显出孝文帝积极塑造华夏正统王朝的意图。 二、孝文帝更定礼仪及圆丘郊天礼的展演 太和十年之前,北魏郊天礼主要以西郊郊天礼为主导,华夏郊天礼的地位并不显著,已如上论。至于北魏平城时期皇帝即位礼是否均为华夏礼仪,史料所记未详。《北史》载中兴二年(532)四月孝武帝即位礼,“即位于东郭之外,用代都旧制,以黑毡蒙七人,(高)欢居其一,帝于毡上西向拜天讫,自东阳、云龙门入”。“代都旧制”四字揭示出平城时期皇帝即位礼主要以拓跋鲜卑即位礼为主导。《魏书》载太和十四年十月太尉、东阳王拓跋丕称:“自圣世以来,大讳之后三月,必须迎神于西,攘恶于北,具行吉礼。自皇始以来,未之或易。”说明北魏前期皇帝、皇后、皇太后等大丧后三月所行迎神、攘恶等均为拓跋鲜卑礼仪。据此,北魏前期华夏礼仪的影响力相对有限,仍然具有较为浓厚的北方游牧文化特征。但在太和十年以后,孝文帝积极将北魏塑造为华夏正统王朝,北魏国家礼仪逐渐呈现出以华夏礼仪为主导的趋势。 在塑造华夏正统过程中,北魏正统观念前后不尽一致,具有仿魏承汉与承继西晋两个基本面向。宋齐禅代后,孝文帝太和四年下诏高句丽长寿王琏,诋斥萧道成“亲杀其君”,并宣称:“朕方欲兴灭国于旧邦,继绝世于刘氏。”申明仿魏承汉之意。而《魏书·礼志一》载太和十五年正月孝文帝从侍中穆亮等人奏议,以“晋既灭亡,天命在我”,“据汉弃秦承周之义,以皇魏承晋为水德”, 摒弃十六国于五德历运序列之外,直接承晋,以水德自居。孝文帝时期雅乐改制未必遵用《周礼》, 但在太和十五年以后孝文帝主要依托《周礼》改定郊天礼舆服制度。 (一)孝文帝时期华夏郊天礼舆服制度的更定 北魏前期西郊郊天礼所用卤簿主要为大驾,而北魏皇帝亲行华夏郊天礼,所用仪仗疑亦为大驾卤簿,但并未成为定制,至太和十三年正月孝文帝祀圆丘“初备大驾”,明确确立华夏郊天礼以大驾卤簿。《魏书·太祖纪》载天兴二年正月“始制三驾之法”。所谓“三驾”,即大驾、法驾、小驾。天兴二年大驾卤簿初为鱼丽雁行,至天赐二年更为方阵卤簿,“列步骑,内外为四重,列标建旌,通门四达,五色车旗各处其方。诸王导从在钾骑内,公在幢内,侯在步矟内,子在刀盾内,五品朝臣使列乘舆前两厢,官卑者先引。王公侯子车旒麾盖、信幡及散官构服,一皆纯黑”, 反映出钾骑、幢、步矟、刀盾构成了北魏皇宫的禁卫军。步骑、钾骑、步矟反映出北魏方阵卤簿为步兵与骑兵的组合,“四重”即指由内而外的钾骑、幢、步矟、刀盾,而钾骑、幢为骑兵,步矟、刀盾为步兵。 在大驾卤簿中,北魏皇帝御乘车舆存在显著变更。《周礼》载:“一曰玉路,钖,樊缨,十有再就,建大常,十有二斿,以祀。”天子乘玉辂祭祀。而秦汉时期以金根车取代玉辂。《宋书·礼志五》称:“秦改周辂,制为金根,通以金薄,周匝四面。汉、魏、二晋,因循莫改。”汉代皇帝郊天所乘车舆,或以凤皇车,如应劭《汉官卤簿图》载,“乘舆大驾,则御凤皇车,以金根为副”, 未详其具体施用时间。而东汉末郑玄称:“汉祭天乘殷之路也,今谓之桑根车也。”仍以桑根车(金根车)为皇帝郊天所乘车舆。魏晋基本沿袭此制,汉献帝建安二十二年(217)十月命魏王曹操行天子礼,“乘金根车,驾六马”以及西晋《中朝大驾卤簿》以左、右卫将军所护卫的金根车为中心,均可明之。 道武帝所制车舆并未完全取法汉晋旧制,《魏书·礼志四》称“太祖世所制车辇,虽参采古式,多违旧章”, 《隋书·礼仪志五》载“周、魏舆辇乖制”,表明道武帝所制辇舆并不完全合乎华夏旧制,或仍具有游牧民族车舆的色彩。依《魏书·礼志四》所记,金根车为“太皇太后、皇太后、皇后助祭郊庙”所用车舆,皇帝郊天祭庙,主要为“乘舆辇辂”,偶或以小楼辇,无疑与汉晋旧制有别。《魏书·礼志四》又载:“太祖天兴二年,命礼官捃采古事,制三驾卤簿。一曰大驾,设五辂,建太常,属车八十一乘。”即以天兴二年已制五辂(玉辂、金辂、象辂、革辂、木辂),但此说颇为可疑。北魏制造五辂,始于孝文帝时期,《隋书·礼仪志五》载道武帝天兴时期所制辇舆,至周宣帝大象初年仍存于世,不过仅有乾象辇等,并无五辂。由此推断,《魏书》所记道武帝天兴二年“设五辂”, 疑属误记。 刘宋孝武帝大明三年(459)使尚书左丞荀万秋制造五辂,而北魏制造五辂的时间较晚。孝文帝太和十五年五月“诏造五辂”,由仪曹令李韶监造。北魏五辂为北齐、隋初所沿用,不过,限于史料阙载,北魏五辂是否取法刘宋不易确定。但在制造五辂之后,玉辂为北魏皇帝行祭礼所乘车舆,天兴时期所制车辇逐渐废弃。 在郊天礼中,冕服制度同样具有象征性。汉魏衣冠褒衣博带,拓跋鲜卑服以高帽、窄袖衣、小口裤为特点,道武帝天兴六年“诏有司制冠服,随品秩各有差,时事未暇,多失古礼”, 但汉魏衣冠并未取代拓跋鲜卑礼服。北魏前期朝会、郊天礼的礼服基本以袴褶为主。《南齐书》载北魏季冬朝贺(《魏书》所谓小岁贺)服袴褶,表明袴褶为北魏前期朝会的礼服。《南齐书》又载太和十六年四月西郊郊天礼,“宏与伪公卿从二十余骑戎服绕坛……明日,复戎服登坛祠天”, “戎服”即指代袴褶。而《北堂书钞》引万道盛《北疆记》载“芦生(《太平御览》作“虏主”—— 引者注)南郊,著皂斑(《太平御览》作“皇班”——引者注)褶,绣袴”, 疑北魏前期南郊郊天礼服亦为袴褶。孝文帝太和十年元日“始服衮冕,朝飨万国”,此为元会仪中孝文帝以华夏冕服取代拓跋鲜卑礼服之证。至太和十五年冬至祭圆丘,孝文帝“衮冕剑舄”,华夏衣冠完全取代鲜卑礼服。孝文帝祭圆丘服衮冕、乘玉辂、行大驾,群臣朝服,表明华夏舆服在北魏华夏郊天礼中最终确立。太和十五年十一月、太和十六年二月、太和十八年五月,孝文帝先后废止“小岁贺”、“寒食飨”、“五月五日、七月七日飨”等拓跋鲜卑礼仪,至太和十八年十二月,诏令“革衣服之制”, 拓跋鲜卑礼服正式退出国家礼仪。 (二)太和十九年孝文帝圆丘郊天礼的仪式展演 东汉、曹魏、西晋先后定都洛阳,由于其郊祀制度略异,故都城郊祀建筑呈不同布局。汉晋洛阳城郊祀建筑遗址有迹可寻或明文可考者有三:其一为曹魏明帝在委粟山所立圜丘遗址。孔颖达《礼记正义》记载委粟山“在洛阳南二十里”。据考察,委粟山位于今河南省洛阳市伊滨区李村镇南宋沟村北、海拔为368 米的禹宿谷堆(见图1),紧邻东汉洛阳城平城门(北魏平昌门)至大谷关南北轴线的西侧,距城约25 公里。其二为北郊遗址。史料中有关北郊坛方位具体位置的记载,略有不同:(1)应劭《汉官仪》载“北郊坛在城西北角,去城一里所”,约合415.8 米(汉代1 里为1800 尺,1 尺约合23.1 厘米);(2)《东观汉记》载“上都雒阳,制兆……北郊四里”,司马彪《续汉书·祭祀志中》载“北郊在雒阳城北四里,为方坛四陛”, 则北郊坛距洛阳城1663.2 米;(3)张璠《后汉纪》作“城北六里”, 约合2494.8 米。据考古勘探,东汉北郊“约在城北邙山上,地近北魏洛阳外郭城垣”距离内城约2000 米。其三为南郊遗址。《续汉书·祭祀志上》载东汉南郊位于洛,阳城南七里,约合2910.6 米。应劭《汉官仪》载:“明堂去平城门二里所,天子出,从平城门,先历明堂,乃至郊祀。”由此推知,东汉南郊距离明堂约为5 里,约合2079 米。若此说成立,则南郊位于今汉魏洛阳城南东大郊村南、古洛水北岸。至于方泽遗址,则不知具体方位。  北魏平城圆丘出自李冲设计,洛阳“郊兆”亦由李冲规划。孝文帝营建洛阳城,先行规划郊祀礼制建筑。太和十八年二月孝文帝“行幸河阴,规建方泽之所”。太和十九年九月“六宫及文武尽迁洛阳”,十一月孝文帝“行幸委粟山。议定圆丘”,明确表明北魏圆丘为曹魏明帝圆丘旧址。史料中虽无孝文帝修建洛阳城南北郊的记载,但并非表明其无祀南北郊之礼。孝文帝以后,孝明帝正光五年(524)正月辛丑“车驾有事于南郊”,孝武帝永熙二年(533)春录尚书长孙稚、太常卿祖莹奏议言及乐悬制度中的宫悬,“若圆丘、方泽、上辛、四时五郊、社稷诸祀虽时日相交,用之无阙”,“上辛”二字表明北魏祀南郊时间在正月上辛,其制度疑为孝文帝所确立。太和二十年五月孝文帝在河阴方泽行祭礼,方泽是否为曹魏明帝时旧址,已无明文可征。不妨暂且以为,北魏洛阳城南北郊仍在汉晋旧址基础上进行修补,孝文帝时期圆丘、方泽仍位于曹魏明帝所立郊祀旧址。孝文帝时期北魏洛阳城郊祀建筑的空间分布既已明确,孝文帝的郊祀之路也基本清晰。在迁都洛阳之际,因宫殿未成,太和十九年八月孝文帝在魏晋洛阳城西北角的金墉城基址上建成金墉宫。太和十九年孝文帝亲祀圆丘,即自金墉宫出发,途经阊阖门前,历铜驼街,过宣阳门,越洛水永桥,跨伊水,而后前行至位于城南的委粟山圆丘,此即孝文帝亲祀圆丘之路(见图2)。  《文馆词林》收录的《后魏孝文帝祭圆丘大赦诏》与《后魏孝文帝大赦诏》基本相同,即太和十九年十一月丙戌(二十一日)大赦天下时所下诏令。而《后魏孝文帝大赦诏》记载时间明确为“太和十九年十一月十九日”, 关涉太和十九年冬至圆丘祭礼。太和十九年十一月己卯(十四日)诏令言及“我魏氏虽上参三皇,下考叔世近代都祭圆丘之礼,复未考《周官》,为不刊之法令”, 而太和十九年十一月议定圆丘祭礼,即依托《周礼》进行创制。 皇帝祭礼的仪式展演,主要包括议礼并制定仪注、斋戒、布置礼仪场所并陈设礼器及神位、行礼四项基本程序。在祭祀圆丘之前,孝文帝先后两次议定圆丘祭礼:十一月庚午(初五日),孝文帝“幸委粟山,议定圆丘”;十四日,孝文帝在合温室召集咸阳王拓跋禧,司空公穆亮,吏部尚书、任城王拓跋澄及议礼之官议定郊天礼。委粟山礼议或与规建圆丘坛壝、陛阶、燎坛等相关,其详难知,而合温室礼议尚存于《魏书·礼志一》,太和十九年冬至所行圆丘祭礼,集中反映在合温室礼议之中。 合温室礼议所定制度,其要有二:(1)圆丘祀昊天上帝。上文引《魏书·礼志一》所载道武帝天兴二年郊祀制度,北魏圆丘所祀天神仅作“上帝”。太和十五年八月,孝文帝议定《尚书·尧典》“肆类上帝,禋于六宗”之礼,以为“六宗者,必是天皇大帝及五帝之神明矣……今祭圆丘,五帝在焉,其牲币俱禋,故称肆类上帝,禋于六宗。一祭而六祀备焉。六祭既备,无烦复别立六宗之位”。据此,孝文帝释《尚书·尧典》“禋于六宗”即祭六天帝(天皇大帝、五精帝),且以圆丘之祀比附“禋于六宗”之义,据其中“六宗者,必是天皇大帝及五帝之神明矣”,“今祭圆丘,五帝在焉”,可知北魏圆丘以五帝(五精帝)从祀,主祀天神为天皇大帝,故孝文帝作如是说。至合温室礼议,孝文帝诏“案《周官》祀昊天上帝于圆丘,礼之大者”,即改从《周礼》,《魏书·礼志一》载“甲申(十九日——引者注)长至,祀昊天于委粟山”, “昊天”即昊天上帝,此与《礼记》郑玄注“禘谓祭昊天于圜丘”相类。《隋书·礼仪志一》载北齐、北周圆丘祀昊天上帝,均承用北魏旧制。北魏圆丘所祀天神或作天皇大帝,或作昊天上帝,均为华夏天神神号。(2)郊天礼的仪节与所用牲色。孝文帝圆丘祭礼并非完全因仍汉晋旧制,而是有所更定。东汉郊天,夕牲在郊天前一日,魏晋沿承此制。在合温室礼议中,孝文帝曰:“杀牲、祼神,诚是一日之事,终无夕而杀牲,待明而祭。”员外散骑常侍刘芳引《周礼·地官·充人》(充人原作“牧人”,误)“展牲则告牷”以明“正有夕展牲之礼,实无杀牲之事”,秘书令李彪引《礼记·礼器》“鲁人将有事于上帝,必先有事于泮宫”及郑玄注“先,人”之说,以夕牲之前“应有告庙”,孝文帝从其议。至于牲色,天兴二年南郊郊天礼“牲用黝犊”,孝文帝称“圆丘之牲色无常准”,而后从李彪奏议,宗“天玄之义”,郊天之牲用玄色。太和十九年孝文帝改定郊天礼,以夕牲与祭礼在同一日,且郊天牲牢用玄色。《续汉书·礼仪志上》载东汉郊天礼以夕牲、进熟、燔燎为主要仪式,北魏圆丘祭礼大体以夕牲、祼神、进熟、燔燎为基本仪节。 此外,在临近圆丘祭祀之际,三公、太常祀圆丘所服礼服由朝服更为冕服。太和十九年十一月癸未(十八日)诏:“三公衮冕八章,太常鷩冕六章,用以陪荐。”“陪荐”当即亚献、终献之意。 经过礼议、斋戒、陈设等程序,孝文帝委粟山圆丘祭礼正式拉开帷幕。孝文帝服衮冕,乘玉辂,行大驾,自金墉宫出发,途经铜驼街东太庙,行告庙礼,至委粟山圆丘之后,先行夕牲礼,而后登圆丘,行祼神、进熟礼,三公服衮冕八章亚献,太常鷩冕六章终献,最后燔燎,祭礼告毕。孝文帝诏书反映出圆丘祭礼的具体细节。《祭圆丘大赦诏》云“徒步云峰,振玉风岭,望阊阖而耸气,扳辰阶以娱矜”, 或可以其中所言名物为虚指。《淮南子·原道训》载:“经纪山川,蹈腾昆仑,排阊阖,沦天门。”高诱注:“阊阖,始升天之门也。天门,上帝所居紫微宫门也。”即以阊阖门为“升天之门”。而三国孙吴薛综则以为“天有紫微宫,王者象之。紫微宫门名曰阊阖。宫门立阙以为表”, 以阊阖门为紫微宫门。无论阊阖门指何,均有天门之义。学者取“阊阖”有指代天门的意象,以为“扳辰阶”指“攀登天庭”。不过“阊阖”云云并不能排除实指的可能性。从北魏洛阳城兴建过程言之,明元帝泰常八年正月,于栗磾攻克洛阳,时洛阳城“城阙萧条”,至孝文帝太和十七年九月周巡洛阳“故宫基趾”,而后居金墉城,表明魏晋宫城殿庭已倾颓,但其基址仍在。具体到阊阖门,考古表明北魏阊阖门东阙的宫城南墙遗址夯土层的时代主要为魏晋时期,护坡堆积层有北魏、北周时期的地层,反映出北魏仍以魏晋洛阳城阊阖门为主体建筑,诏令所言“望阊阖”更大可能实指阊阖门。至于“辰阶”即与圆丘神坛之陛阶相关,孝文帝祀昊天上帝行祼神、进熟之礼,必由神坛南陛升坛。 北魏委粟山圆丘为曹魏明帝所建圆丘旧址,晋人傅玄《正都赋》记曹魏明帝景初元年以后祀圆丘之礼,“列大驾于郊畛,升八通之灵坛”, 据其中“八通”云云,可知曹魏明帝所立圆丘为八陛。至于北魏委粟山圆丘陛阶之数,未有明文可考。《隋书·礼仪志一》载北齐圆丘三层,“上中二级,四面各一陛,下级方维八陛”,北周圆丘三层,“十有二阶,每等十有二节”, 北齐、北周圆丘陛阶之数不同,究竟何者更合乎北魏旧制,“辰阶”二字提供了线索。《旧唐书》载唐高宗总章二年(669)明堂规制,“地有十二辰,故周回十二阶”, 即陛阶十二可以省称“辰阶”,北魏圆丘陛阶之数当为十二,北周显然承用北魏旧制。今隋唐长安城圜丘遗址共十二陛,其中午陛为皇帝祀天专用陛阶。据此推断孝文帝诏令所谓“扳辰阶”即攀登圆丘午陛,登坛受命,禋祀昊天上帝而通天之意。太和十九年冬至日孝文帝告祭七庙神主,亲祀圆丘,充分传达出天命在魏的正统诉求。 三、北魏六天帝祭祀与郑玄礼说 郑玄六天说主要表现在郊祀制度上的“郊丘为二”说与天神观念上的郊社(圆丘、南郊、五郊迎气、明堂、雩祭等)祀六天帝说两个方面。为避免旁生枝节,上文主要聚焦北魏郊祀制度的设计与郑玄“郊丘为二”说的关系,而郑玄六天帝说与北魏郊社制度关系如何,在此不妨作进一步讨论。 南郊、圆丘郊天礼均为北魏受天明命的象征,道武帝定都平城先行南郊郊天礼,孝文帝迁都洛阳先行圆丘郊天礼。然而在圆丘与南郊之间,孝文帝为何未首先择取正月上辛南郊郊天,而择定冬至圆丘郊天? 两晋南朝、北魏郊祀制度的设计在经学理论上有王肃、郑玄学说的分殊,在郑玄、王肃礼说中,昊天上帝均为最高天神。孝文帝亲临圆丘祀昊天上帝,显然更能彰显北魏的合法性。太和十三年正月辛亥,孝文帝圆丘郊天与齐武帝南郊郊天恰好在同一日,未知是否为孝文帝有意与齐武帝争夺天命。太和十八年十月齐明帝萧鸾废海陵王萧昭文自立为帝,次年正月,孝文帝传檄齐明帝,斥其“悖道反德,唱逆滔天”。孝文帝亲祀昊天上帝,无疑有意与齐明帝争夺正统,传达出北魏天命为最高天神昊天上帝所授。 北魏所祀天神并非仅有昊天上帝,以郑玄六天帝说审视北魏郊社所祀天神,凸显出郑玄礼说在北魏郊社制度上的显著影响力。《礼记·祭法》郑玄注:“祭上帝于南郊曰郊。”在郑玄六天帝说中,南郊所祀天神乃感生帝。北魏初为土德,以郑玄礼说推之,天兴二年南郊所祀上帝当为黄帝含枢纽。但天兴二年南郊郊天礼,上帝神位在南郊坛之上,“五精帝在坛内,壝内(内壝内)四帝,各于其方,一帝在未”,《通典》无“壝内”二字,“一帝”作“黄帝”。若以南郊所祀“上帝”为黄帝含枢纽,而坛内未地又以黄帝含枢纽为从祀神祇,不免重复,可见天兴二年南郊所祀天神,未必尽从郑玄南郊祀感生帝说。 孝文帝以后,北魏南郊所祀天神仍仅称“上帝”。孝明帝熙平二年(517)三月,太常少卿元端奏议:“谨详圣朝以太祖道武皇帝配圆丘,道穆皇后刘氏配方泽;太宗明元皇帝配上帝,明密皇后杜氏配地祇。”元端分言北魏郊祀配享制度,既以道武帝及道穆皇后分别配享圆丘、方泽,则明元帝及明密皇后分别配祀南郊、北郊,“太宗明元皇帝配上帝”中的“上帝”,即南郊所祀天神。五精帝与五德终始说密切相关,孝文帝、宣武帝时期房景先所撰《五经疑问》明确称“五精代感,禀灵者兴”,从侧面反映出孝文帝以后南郊所祀天神与感生帝相关。 据目前所见史料,直接推定北魏南郊所祀天神即感生帝,不免为史料所囿。而孝文帝开创北朝郊祀制度的基本规制,由北齐、北周制度上推北魏旧制,也具有一定可行性。太和十五年以后北魏为水德,依五行相生说,北齐、北周均为木德,故其南郊均祀感生帝青帝灵威仰。北齐、北周所承用者当为孝文帝所定制度,则至少在孝文帝以后北魏已确立南郊祀感生帝黑帝汁光纪,或非过论。 郑玄六天帝说以五郊迎气、明堂、雩祭所祀天神均为五精帝,此说在北魏基本付诸实践。天兴元年道武帝所定“五郊立气”, 至明元帝时期更为完备: 泰常三年,为五精帝兆于四郊,远近依五行数。各为方坛四陛,埒壝三重,通四门。以太皞等及诸佐随配。侑祭黄帝,常以立秋前十八日。余四帝,各以四立之日。牲各用牛一,有司主之。 明元帝所立四郊“远近依五行数”未必精确,当以《魏书·刘芳传》以四郊距国都30 里为是。而其五郊迎气礼主祀五精帝,并以五人帝及五官之神从祀,反映出北魏五郊迎气礼的学说基础。东汉所创五郊迎气礼主祀五人帝,而北魏主祀五精帝,明显采纳郑玄礼说。明元帝所立五郊迎气礼主要由有司主之,皇帝并不亲祀。至太和十五年十二月、太和十六年三月,孝文帝亲行迎东郊、南郊礼,确立北魏皇帝亲祀五郊之礼。 北魏依托郑玄祀五精帝说构建郊社制度,又体现在宗祀明堂礼上。平城明堂始建于太和十五年四月,同年十月竣工。关于明堂所祀天神,据孝武帝永熙二年录尚书长孙稚、太常卿祖莹上表:“《孝经》言:‘严父莫大于配天。’宗祀文王于明堂,以配上帝,即五精之帝也。”此据郑玄学说为言,可知所祀天神当为五精帝。此外,北魏又有雩祭之礼。《魏书·礼志二》载“又以显祖献文皇帝配雩祀”, 北魏雩祭仅此一见,据其配享帝为献文帝,颇疑为孝文帝所创。限于史料,北魏雩祭所祀天神并不明晰。《隋书·礼仪志二》载:“后齐以孟夏龙见而雩,祭太微五精帝于夏郊之东。”北齐或当承继北魏旧制,由此不妨上推北魏雩祭所祀天神即五精帝。 太和十五年以后,孝文帝亲行五郊迎气礼,并创制宗祀明堂、雩祭等郊社礼仪,通过全面行华夏郊社祭礼以充分彰显北魏政权的正统性。北魏圆丘祀昊天上帝,南郊、五郊迎气、明堂、雩祭祀五精帝,基本契合郑玄六天帝说。史料中五精帝或作五天帝,更突出说明此问题。史籍所见北齐、北周所祀五精帝的称谓又作“五方上帝”,不过北齐南郊祈祷五精帝,五郊迎气祀五精帝,以及北周蜡祭祀五精帝,《隋书·礼仪志二》分别作“五天帝”、“所祀天帝”、“天帝”, 均为五精帝即五天帝之证。由此可见,北魏郊社所祀天神主要依据郑玄礼说,逐步确立六天帝祭祀体系。 结语 在塑造华夏正统过程中,北魏政治文化具有特殊性,其礼仪仍保留有拓跋鲜卑旧俗,这些旧俗或延续到隋唐,显示出深远的影响力。如唐德宗建中三年(782) 颜真卿称唐人所行婚礼,“近代别设毡帐,择地而置,乃元魏穹庐之制”, 即属显证。但北魏吸纳华夏礼仪、开创新局的态势不容小觑。虽偏安江南,东晋南朝在礼仪制度上居于优势地位,仍以华夏文化正统自居。道武帝开国以后,北魏致力于塑造华夏正统,吸纳华夏礼仪制度以彰显北魏政权的合法性,而与东晋南朝相抗衡。孝文帝太和十五年以后,北魏太庙制度的构建主要依托郑玄礼说,而北魏塑造华夏正统更充分体现在华夏天神祭祀上,尤其在拓跋珪所行华夏即位礼以及道武帝至孝文帝的郊祀制度、华夏郊天礼等层面淋漓尽致地展现出来。北魏正统观念的运作问题,表现在判别标准、表达形式、传播途径等诸多层面。 道武帝开国以后,北魏统治者华夏认同观念潜滋暗长。太武帝统一北方,文成帝时期北魏政治重心南移。延至孝文帝,自觉塑造华夏正统的意识更为突出,在与南齐争夺正统过程中,北魏的正统观念具有微妙分殊。太和十四年中书监高闾的华夷之辨值得重视,“非若龌龊边方,僭拟之属,远如孙权、刘备,近若刘裕、道成,事系蛮夷,非关中夏”, 明确以北魏为正统,视宋、齐为僭伪,乃“蛮夷”之邦。高闾鄙弃南朝,其正统观念与十六国诋斥东晋为“遗晋”、“遗烬之虏”、“吴虏”如出一辙。高闾判别华夷的标准在于是否“地据中夏”,具有鲜明的政治地理的概念。同样在文化标准上,北魏虽然有限度地承认南朝作为华夏政权的合法性,但以“中夏”自居,视南齐为“南夏”。平文帝拓跋郁律五年(321)以后,史书主要称魏晋所居中原之地代称“南夏”。而在孝文帝迁都之后,“南夏”存在明显的位移。在今存孝文帝诏令中,往往称南齐为“南夏”。由此可见,北魏正统观念存在地域与文化两种不同的判别标准,但无论具体标准为何,均凸显出孝文帝积极塑造北魏为华夏正统王朝的强烈意识。 “皇业徙嵩,更新道制”, 孝文帝徙都洛京,实现了统治重心的南移,在北魏墓志书写中也表达出迁洛的划时代意义。不可否认的是,与南齐争夺正统也为孝文帝迁都的重要因素。太和十七年十月孝文帝诏令徙都洛阳,“改营周为成魏”, 至太和十九年九月“定鼎嵩洛”,孝文帝定都象征天下中心的汉晋旧都洛阳城,积极营造以洛阳为中心的天下观。甫一迁都,孝文帝即在冬至日亲祀委粟山圆丘,通过行华夏郊天礼,沟通天人,彰显皇权的神圣性,强化北魏的正统性,圆丘祭礼成为孝文帝向南齐宣示正统的象征。在南北正朔相争背景下,孝文帝诏令的颁布与下达,无疑为传播北魏正统观念的重要途径。北魏政令文书的传递流程,先由门下省下达诏文,而后由府、州、县层层下发,北魏的正统观念通过此渠道扎根于地方社会,并在地方社会宣传与扩散,乃至播散至南齐。 北宋刘恕称:“晋元东渡,南北分疆,魏、周据中国,宋、齐受符玺,互相夷虏,自谓正统。”而在南北正朔相争中,行华夏郊天礼是北魏争膺天命的重要方式,也是北魏宣示正统的最早出发点。道武帝通过行华夏即位礼与郊祀礼以彰显国家正统性,此与十六国君主并无本质的区别。而天兴二年道武帝设定的郊祀制度有意援据郑玄“郊丘为二”说,明显有异于两晋十六国所从王肃“郊丘为一”说,传达出与东晋争膺天命的姿态。太和十年之前北魏郊天礼以西郊郊天礼为主导,华夏郊天礼多为有司摄事;太和十年以后,孝文帝完全以郑玄礼说改定郊祀制度,实现郊祀礼由有司摄事到皇帝亲祀的转变,并废止西郊郊天礼,最终确立华夏郊天礼的独尊地位。在礼学与礼仪的互动中,道武帝开启北魏郊祀制度采用郑玄礼说的先河,孝文帝时期郊社制度近乎全遵郑玄礼说而设立,充分传达出孝文帝积极营造天命在魏的政治诉求。 纬书在北魏遭到明令禁毁,如太武帝太平真君五年(444)正月诏令严禁私藏“谶记、阴阳、图纬、方伎之书”,孝文帝太和九年正月诏令:“自今图谶、秘纬及名为《孔子闭房记》者,一皆焚之。留者以大辟论。”但主要基于纬书、《周礼》而形成的郑玄六天帝说,反而在北魏郊社制度中坚定不移地付诸实践。就礼学言之,《旧唐书·元行冲传》载汉末以后北方礼学“唯推郑公”, 而北魏择用郑玄学说,或也与北方礼学宗尚郑学的学术背景相契合。 “汉魏”在北魏君臣观念中具有特殊的政治意涵,汉魏故事是北魏创制礼仪的重要来源。太和十四年十月孝文帝称公卿平日每奏“踪侔轩唐,事等虞禹,汉魏已下,固不足仰止圣治”,反映出汉魏为北魏君臣所标榜的主要师法对象。北魏郊庙制度在经学理论上主要依托郑玄礼说并不具有开创性,在东汉、曹魏、西晋郊庙旧制中,曹魏明帝景初元年以后主要择从郑玄礼说,具有鲜明文化特征。北魏正统观念主要表现出仿魏承汉与承继西晋两个基本面向,不尽统一的正统观念也是引起北魏国号聚讼纷纭的重要原因。学者从墓葬文化的视角,揭示出北魏早期墓葬文化整合边疆文化,追随“曹魏制”,形成“北魏制”,中、晚期复归“晋制”。然而天兴二年以后北魏郊庙制度以沿用曹魏旧制为主要趋向,表明拓跋政权在择定国号为魏之后,其郊庙制度的设计并未沿用两晋南朝以及十六国旧制,而是择从郑玄礼说,反而更近于曹魏明帝景初元年以后之制,在一定程度上折射出北魏超越两晋南朝、直追曹魏的心态。 北魏郊庙制度并未完全依准东晋南朝之制,而是深受《周礼》、汉魏故事、郑玄礼说等因素影响,在中古礼制史上具有转折性意义。北魏郊庙制度奠定了北朝郊庙制度的基础,对于隋唐郊庙制度具有不容忽视的影响力。 (本文原载《历史研究》2020年第4期 ) (责任编辑:admin) |