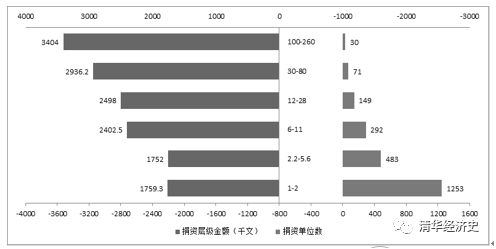

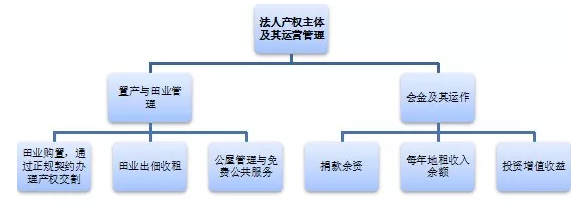

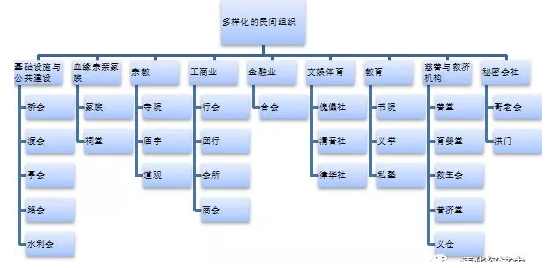

引言 传统中国政府在公共工程与基础设施建设中的主导作用,长期以来似乎成为先入为主的前提,以致早期令人信服的学术成果一时也难以改变这一主流成说。近年来,越来越多的成果论证了民间力量在公共基础设施与公益事业中的重要地位与影响。试聚焦于清代津渡桥梁观之,各地学者的成果显示,明确见之于记载的官修、民修、主体不明等三类桥梁渡口之比,湖北桥梁为155:1338:1994,渡口为90:288:861(张俊,2004),桂东南津渡为62:537:158,桥梁是9:122:6(林世云,2013)。民修主导,其他地区亦然。19世纪安徽的道路津渡,几乎全部是由地方族绅、邑绅组织兴建;可考证的四川义渡323个,福建龙岩州义田修筑桥梁228座,嘉庆广东大埔义渡47个,湖南醴陵县渡口70个全为义渡。 其实政府主导论的成说并未经实证,也经不起验证,为什么新成果不足以挑战这种成说呢?重要的原因可能在于这些成果多停留于碎片化整理,尚未形成系统性的解释框架,一些关键点上还缺乏基础性的支撑论述与贯通性的逻辑体系。民间是否真的具有强大的组织与动员能力?民间兴建桥梁津渡,往往不是投资行为,并不以营利为目的;这种公益性的基础设施建设,或工程浩大,或需长期维护,那么,资金如何筹集?如何组织和管理?这种公共产品的产权形态和组织运作方式是怎样的?凡此种种,尚未得到充分揭示与系统论述。 本文以新发现的湖南《永锡桥志》为线索,综合学界关于义渡、桥梁的新成果特别是新发现的碑刻、志书,包括清华馆藏民间契约文书等原始资料,复原并论述民间公共设施兴建与组织机构的产权形态和治理模式,进而深入考察其性质与特征。最后,综合慈善与救济、寺庙、家族、书院与各种会社等民间自组织,探讨其广泛存在与可持续发展的内在逻辑与制度基础。在传统中国,由于自然条件与技术手段的限制,朝廷对民间与基层实行经济自由主义政策,官不下县,基层自治(龙登高,2012)。公共设施与各种事务均由民间组织自发完成,与西欧传统社会公共物品的制度安排迥异,比较视野有助于分析公共物品提供的政府和民间的边界,具有普遍性的理论意义与历史价值。本文系统论述各类民间组织的治理结构与产权制度遗产,有助于构建中国传统基层经济社会形态及其解释框架,澄清一些认识误区,并提供难得的历史启示。 二、中国本土渊源的理事会治理模式 风雨廊桥是传统时期富有代表性的公共设施,在短缺经济时代可谓是地方社会的重大公共工程,在湖南、福建、浙江、安徽、江西、广东、广西、贵州、四川等南方山区普遍存在。廊桥内有舒适的条凳可供休憩,桥亭还为行人专门提供免费茶水。相对于普通木桥而言,加盖的廊桥使用寿命长,抗风雨能力较强,但修建耗时久,耗资耗工较大,工程复杂。义渡则更为普遍。所谓义渡,以其民间性与官渡相对,以其非营利性与私渡相对。茶亭在山区也常见,民国时期安化县达300座,在崇山峻岭、荒无人烟的山道,供行旅休憩甚至餐宿(商旅常自带米和熟食),提供免费茶水。凡此公共设施,广泛存在而且长期持续,各地普遍自发形成良好的组织机构进行有效的管理。 (一)理事会的构成 永锡桥建立之前原有锡山义渡,渡船在光绪二年(1876年)的洪水中倾覆,十余人溺亡。乡民聚于义渡公屋,商议兴建风雨桥。通过民主推选产生首事,组成桥会,相当于今天的理事会。一致推选8人为董事,董事者,董其事也,又叫首事,或首士,亦有称“经管”者,一般指出头主管其事的人,这种用法在宋代早已存在,相当于理事。在兴建桥梁的阶段此8人被称“主修”,有22名协修配合。除首事外,具体财务等事务则由“司会”来处理。创建于南宋的屏南龙井桥,清嘉庆年间有9名董事,9名副缘,17名协缘的姓名,显示出三个层次。理事会实行集体负责制,重大决策,会同公议。《永锡桥志》十五条章程,就是由首事公议而成,非出一人臆见。理事会成员通常是有资产、有担当、有声望、有号召力者担任。桃花港黄獭溪口小河义渡“原系公同设立,应由里人择殷实廉明者二人经管钱谷出入”。如果违反章程规定,将受到惩戒,甚至被开除出桥会,再通过推选等方式产生新的首士成员。永州老埠头义渡碑刻记载,嘉庆二年首士被县民控告,因为经管懈怠,致船夫懒惰,船破不修。判案立碑《流芳百世》以警世。首事完全是义务性质,有责任却无报酬,不像股东一样有分红与收益。通常首事捐赠钱物数额也较大,以为表率。 首事因纯属奉献,人数与任期多没有严格的规定。不过时间越长,逐渐约定俗成某些成文或不成文的规则。湖南平江南浮义渡首事人数从不固定到相对稳定,初期逾30人,嘉庆年间固定为八九人。父子相承的首士,亦不少见。永州老埠头首士刘炳藜祖孙长达60年;镇江义渡局自同治年间成立起至1949年,于树滋、于小川等父、子、侄三人都相继担任经管。(于锡强,2011)乡绅富户是地方建设与公共事务的主导者,责任的家族传承亦在情理之中。 值得强调的是,桥梁、义渡往往横跨江河两岸,而江河通常是各级行政区的分界线,桥会、渡会往往成为跨乡、跨县甚至跨州府的机构,或者跨城乡的机构。这意味着它们往往也是不同家族、不同群体之间合作的产物,需要克服不少行政障碍、习俗差异,责任、义务与利益的协调颇费周章。理事会的构成由两个或多个行政区之间协调商定。长沙与善化之间跨湘江义渡,也是跨城乡义渡,分工合作。“长善各二,乡城分管。乡管田业,城查河船;支发银两,岁修油艌等项,仍公同办理。” 始于同治年间的镇江义渡局,可能是最大规模的义渡机构。跨越长江天堑,谈何容易!义渡主导方属南岸镇江府,北岸扬州府江都县配合,协调长江两岸各府县官民相关事务。总局设于镇江西津坊,分局设于瓜洲七濠口与江口,均有局屋和码头。日常运行义渡船10艘,船尾均书白色字样“瓜镇义渡第X号江船”。董事逾十名,任职时间,有长达38年,有29年的,任职短的则为3年。 即使小至山间的茶亭,也设有亭会,安化甘露亭由首士们共同负责亭子的修建与维护,置有亭产,有专门佃户,承担守亭人的责任,为过路之人提供免费茶水等。亭会管理运行方式与桥会基本相似,只是人员多少、规模大小不一而已。 (二)理事会的职责与管理模式 其一,兴建桥梁或义渡。 风雨廊桥的兴建是一项复杂而浩大的工程。永锡桥会调动和耗费巨大的人力、物力和财力,从光绪二年(1876年)到光绪七年(1881年)历时六年建成。理事会既不能像政府部门一样依靠权力强制性发号施令,也不能像企业一样可以凭借金钱与回报来调动资源,然而桥局依然能够调配各方社会力量,完成复杂的浩大工程。这一方面是社会各方在修桥上达成利益一致,同心协力;另一方面,也在于桥局的精心组织,其管理能力达到相当的程度。 首先成立专门机构桥局,统筹建桥全部事务,公议局中事务,合理分工,“或司会计,或募费资,或督各色工匠,或办各样材料,均分任之”。随后桥局聘请石工、木工、土工、瓦工,安排建桥的各个环节。个别环节是义工,但绝大部分都是聘雇。建桥用工量大,门类多,工头的技术含量高,到底是使用义工还是雇工?理事会曾为此进行过讨论,结果采取了聘雇。一是为了保证有序进行,避免劳力时少时多;二是为了保证质量。永锡桥为石墩木结构桥梁,采用了鹊木梁架技术和砌石建基的固基技术,桥身采用卯榫结构,不用钉铆,承袭着中国古老的大木作工艺。由于每一个环节的技术要求都很高,如果选用义工,则难以聘请到高水平的稳定的设计与施工队伍。而选用聘雇,工人则会用心选材选料,精益求精,且人员稳定便于统筹安排。廊桥修建技术水平高,施工组织严密。整个工程共花费石工37769个,锯工1825个,木工2044个,瓦匠866个,建公屋花费锯工358个,木工711个,另外建桥过程中还曾雇用土工。合计耗资14466.818千文,分别为石工钱6161千110文,锯工钱310千252文,木工钱409千314文,土工钱1146千662文等,工钱合占总经费的55.5%。 不少廊桥则由“主墨”总承包,桥会将与之签订造桥合同“桥约”。浙江、福建等地发现21封桥约,均由董事、缘首与造桥匠师签订。“同治三年造屏南双龙桥桥约”议定了桥梁规格、造桥报酬,还有严格的违约惩罚条款。理事承担监理、验收之责。屏南张氏匠师世家的桥约由嘉庆历光绪至民国,延绵百余年,富有信誉。利益驱动有利于技术传承与进步,有利于工匠队伍的成长。 其二,负责募集资金。 风雨廊桥作为一项耗资巨大的公共工程,其资金全部来自于民间募集。永锡桥理事会成立后,即订捐簿一部,由县宪盖印批准,获得合法性与信任度。捐资来源范围超过永锡桥周边乡镇,甚至延及邻县新化。捐献方式除了捐钱之外,也有捐田、捐物(木、石、墩基等)等多种形式。募捐是一个持续的过程,不可能一蹴而就,几乎与五六年兴建过程相始终;募捐工作并非一帆风顺,理事会为此惮精竭力,富家大户是募捐的重点对象,由协修亲自上门劝募。 永锡桥的捐赠单位总数2278个,捐赠总额为14752千文。30千文以上的捐赠者101个,仅占捐赠单位总数的4.4%,捐赠金额却占总数的43%;其中100千文以上者30个,捐赠金额计3404千文,占总金额的23.07%。可见这百名富户对资金筹集起到了主导作用,还不包括他们捐赠的土地、木材等。普通人户与商号的捐赠数额较小,但为数颇众。5.6千文以下的捐赠者1736个,包括几乎所有的商号与民间社团,占捐赠单位总数的76.2%,但金额仅为3511.3千文,占总金额的23.8%。这正符合二八法则。不过,尽管大部分捐赠者金额不多,但捐赠范围很广,相当于大部分家庭与商号参与了捐献,其意义不可小视,反映了桥会的动员能力与民众的广泛参与度。1千文、2千文的捐赠者占总数的55%,约占总金额的12%。这种募捐的形式在一定程度上类似特别税,以自愿“捐”之名,行强制税之实,不过百姓感观与社会效应都大不一样。  永锡桥捐资单位与金额的层级构成 注:纵轴为捐资金额层级(千文)。左横轴为捐资金额数(千文),右横轴为捐资单位数。 其三,负责监管公共设施的维护和运营。 桥梁的兴建,主要以其工程浩大与复杂性,繁忙而紧张;桥梁的维护,则在于其长期性,其中制度化更为不可缺少。 首事须会同商议有关事务,定期巡查,发现问题及时处理。首事们还需要负责永锡桥的祭祀活动。桥梁奉神祭祀是庄严的要务,例如永锡桥供奉王元帅尊神,婺源唐代彩虹桥供奉大禹以及桥的创始人胡济祥和重修此桥的胡永班的牌位,北溪桥供奉着佛龛,唐模村的高阳廊桥供奉着观音菩萨的牌位,福建寿宁县、屏南县廊桥大多数都设有神龛供奉民间神灵,诸如观音、临水夫人、真武大帝、五显大帝(吴燕霞,2012)等等。 义渡的日常管理更繁杂一些,尤其是渡夫的选择和管理至为重要。不仅要签订合同,交纳押金,而且要有保人,以此多重约束和管理以确保无虞。通过担保与交纳押金,以保义渡财物安全。渡夫还被规定不得兼谋他业,也不得另顶他人摆渡。同治年间成立的镇江义渡局,渡船10艘,船夫逾20人,管理制度详备。但相对而言,  首事的重要性要高得多。 第四,处理外部沟通与纠纷。一是与官府的沟通,二是与利益关联方的沟通,三是与民众的纠纷。首士要处理各种外部事务,如对桥梁的损坏、财产纠葛、佃户抗租,应付官府的差役等问题。义渡首士不时会遇上与私渡、官渡的利益纠纷(肖奔,2015)。 三、作为制度的法人产权及其主体的运营管理 拥有和自主支配独立的资产及其未来增值,是桥会、义渡良好运营管理与可持续发展的前提。以永锡桥为例,其资产主要包括廊桥、公屋及周围的堤岸、石阶;桥田;会金等部分。 (一)置产与田业管理 田业管理是桥产管理的重中之重。桥田的来源主要是两种,即捐田与购置。永锡桥会主要是利用捐赠余资来购买田产,桥田每年的收益即地租,用于桥梁的未来维护管理等开支。 其一,桥田购置履行严格的手续,通过正规契约办理产权交割。 《永锡桥志》卷上“桥田”记录了每一笔田地的购买契约与手续。桥田主要分为两类,一是用于建桥的基地、堤岸、引桥石阶、公屋等;二是获取未来收益的田产。桥田共置20多亩。桥志详细记载购买田地的位置、大小、水源的分配等情况,如田地的灌溉水源包括沟水、洞水、河水等不同类别。交易过程中的“契价两明”,主要是明确产权,防止以后出现纷争。 在田地购买过程中,永锡桥本身以法人身份同卖方签订买卖契约,完成产权交割,其产权单位为“永锡桥柱”,在政府备档,并以此明示于契约。同时也是一个纳税单位,作为一“柱”,向政府交税。由此可见,“柱”作为一个独立的产权单位、交易单位和纳税单位而存在。③ 专门的捐约也具有产权交割的效力。例如《桃花港黄獭溪口小河义渡志》所载《王楚香捐约》:“此系楚香乐捐,并无央强情弊。自捐之后,任小河义渡首事永远轮管,后无反悔。年逢大造,收粮合户,应差完纳。今欲有凭,立此永捐字约一纸,付义渡首事收执为据。” 其二,田业管理。 择田,要考虑所购田产管理方便与否、土壤肥沃与否。④择佃,佃户需要找乡里有名望信用之人作为担保,才可以承佃,并制定了具体的规则以约束佃户。禁止首士私自出佃。⑤地租的交纳,也有详细的规定。⑥通常还要将实物地租出售以换取货币。⑦佃农交租“如有任意拖延者,董事人等除另佃另拨外,立即公同禀追”,《武陵县龙湾上公义渡志》的这种规定普遍存在。 田租需要用来完税,缴税完毕后的剩余部分才可用来自由支配。政府对于永锡桥此类的公益事业通常并不予免税。武训兴办义学,因为资金不足,士绅向县衙申请学田免税,但仅获准部分减免。(龙登高、王苗,2018)租谷的开支,主要用于当年守桥人报酬、桥梁维护、祭祀、茶叶购买等,余则汇入“会金”。 其三,公屋管理与免费公共服务。 桥会购买田地修建公屋,出租给守桥人即佃户以供其居住。佃户不付房租,但是需要交押金“进庄钱”,而且要有声望之人提供担保,承担连带责任。永锡桥守桥人负责为路人提供免费茶水。茶叶经费从桥产收益中开支,每年分两季拨给佃户谷10石,要求其提供茶水必须精细,如果糊弄了事,时有时无,则将所给之谷留下并退佃,绝不宽恕。佃户必须维护好公屋、廊桥等设施。①五年一期,期满良好者可继续承佃,否则会被退佃。未到五年之期,若佃户有违反规定之处,则惟担保人是问。 公屋同时作为桥会公议事务的场所。公屋是桥会、义渡普遍拥有的财产。义渡常有供停泊船只的船坞或船屋,以避免风吹雨淋;还有码头及引接道路。此外桥会、义渡还有其他财产,例如桃江义渡设立了横口滩救生船。② (二)会金及其运作 “会金”即桥会专门基金,以其增值收益来保障廊桥的长期维护和日常开支,及必要的社会活动费用。会金来源,一是捐款余资,二是每年的地租收入余额,三是投资增值收益。 永锡桥的会金起初是建桥之后捐资剩余的226千文余。会金由司会负责管理,可以通过市场经营来寻求增值。主要是购买田业,其次是放款生息。其章程明确规定: “钱项以买业为主,不宜放借图利。若钱少不便买业,亦只准各乡散户承借,首事不得支领,免致彼此效尤,庶归画一。借钱者必亲书抵约为凭,倘拖欠不还,随即照约管业,决不宽徇。” “买业”主要是购买田业,出佃收租。“抵约”属于抵押贷款,到期不还,则以抵押的田地房产来清偿债务,由桥会“照约管业”。为了保证资金回收,通常采取保守性放贷的方式,例如由富人担保等。经营会金的方式除了放贷之外,还有投资商业、放到典当行中收取利息等等。这种经营模式和当前哈佛、耶鲁之类高校的Endowment运营模式颇为相似,其性质亦然,“会金乃捐费余赀,非一人一乡所有”。 会金、公款通过放款生息来增值,注重风险管控,严控高风险的高利贷行为,也杜绝首事领借。南浮义渡“其放借行息,议定长年加一。自应慎重择主,庶免拖欠滥账情弊。如有好主,除首事不得领借外,其余短月皆可放借,不得藉口贪掯短息。凡有此弊,均维经管是问。”这些规定事实上是很难把握的,因此有些桥会干脆不放贷。 放贷通常交专门金融机构来管理。长沙“义渡捐项发交长善二十一典,按月九厘生息,钱平九五色,按季支取。”如果经营得当,委托得人,如委托给放贷典当行,有望生息可观。尤家滩小河义渡,道光二年渡产余银170两左右,通过放贷,道光二十四年增至400两。于是“公商置业”,购买了25亩水田。徽商善于营利,桥会结余银两作为营运本金,参照传统金融“合会”的形式,由会首营运,并按市场规则与章程规定,照例立“领约”。③ 桥会义渡的资金开支,也包括慈善行为,但主要限于向同类机构捐赠。湖南鳊鱼山六里义渡“义渡原系利济行人,如遇他处建桥置渡修路,请捐者酌量捐费。其余庙宇寺观,概不应酬。”④永锡桥获得来自其他义渡会的捐赠;永锡桥志规定,其本身也只能向其他义渡与桥会捐赠。  法人产权主体及其运营管理 (三)法人产权属性 以上民间组织的资产属于法人产权,传统中国土地私有产权发育成熟,已有系统论述(龙登高,2018),中国历史上的法人产权则尚未揭示。 法人(Legal Entity)产权,与自然人产权相对应,指特定群体、机构、单位、社团、企业所拥有的产权;另一方面,又与公有产权相对应,公有产权指产权归国家、政府或公众所拥有,包括State-ownership, Public ownership, Common ownership, 财产权利界定为公众行使,任何人在行使对公共资源的某项选择权利时,并不排斥他人对该资源行使同样的权利。法人产权则不然,至少具有以下属性: 1.法人产权具有独立性、排他性,该特定团体、机构之外的个人、群体与机构,不能主张其权利,包括政府。政府不得以公共理由占据渡产(肖奔,2015)。瓜洲义渡船是专门为利济行人而开设的,规定对南来北往的官商永不借用。衙门、军队,概不应差,特别报请镇江、扬州官府出示明谕(龚君、魏志文,2016)。其他机构也不得以公共之名占有其财产。永锡桥所在原有锡湾义渡,义渡出借其铺屋财物,积极支持桥局,“诸义渡司会、首事,始以公田租谷八石三斗暂付局内领收,以为修桥之助”,但光绪七年廊桥建成之后,桥局将该资产还给义渡,“凭四境贤士,将诸义渡铺屋田亩,交船会原首事经营”。 2.法人产权又具有整体性,不可分割性。其财产多来自捐赠,但让渡资产后,原所有者不再享有权利;董事、管理者甚至创始人也不能以其贡献而主张或分割其权益,在营利法人中,即使拥有股权者也不能分割某部分财产。在台湾地区,义渡的历史使命终结之后,转变为慈善机构,继续服务社会。 解放后特别是人民公社后,基层义渡、茶亭等法人产权通常由村乡或生产队集体继承。安化县梅城镇歇凉茶亭,解放后,村里仍每年安排人到亭上住守,每年记工1000分。实行责任制后,由相关联的三个村每年各补贴守亭人120元钱,直至1997年通公路后,此茶亭便无人值守,基本荒弃。湖北建始县与恩施县交界的大沙河义渡,有渡口边的5.7亩山地“义田”,其收入用于船工的生活。集体化后,义田交由生产队耕种,船工由生产队记工分。土地承包到户后,义田划归船工,其相应补偿是不交提留款及农业税。现由当地政府给予一定补贴。① 3.法人产权受到政府和法律保障。永锡桥保护桥梁的条款,通过“县宪告示”而具有法律效力。内容包括不允许污染桥梁、公屋;不能从事短期的营利行为,或限于眼前的义举;不能摆摊,不能容留乞丐等。违者预以惩处。 桥会是一个法人,是一个产权单位、交易单位,也是一个纳税单位,在政府备案为“永锡桥柱”。以此法人之名签订各种契约,包括田地买卖契约(典当契约偶亦可见)、租佃契约、雇聘契约,亦以此法人之名纳税。此类法人产权非常普遍,永锡桥的捐资来源中,除自然人与家庭外,也有大量法人,包括商号、公司、会馆、家族、善堂、庙会等。其中商号一共有77个,占捐赠单位总数的3.4%,捐额为251千文,仅占总金额的1.7%。77个商号当中最大捐额也不过12千文,41个商号则各捐1千文,是捐额中的最低值。商号之外的其他法人单位共有24个,占捐赠单位总数的1.1%,捐额为572千文,占总金额的3.9%。其中印心石屋、百梅庄等各捐了100千文。捐10千的有6个,12千的3个,20千的4个,30千的2个,10千以下的7个共捐36千文。义渡、船会、船行、其他桥会等同类组织积极支持,例如蒋姓乐安桥会捐钱12千文,太原桥会捐钱4千文,丹竹塘义渡捐钱10千文,王振拔船行捐钱30千文,谌永春舫捐钱12千文。 四、民间的制度创造力及其影响 (一)传统中国的公益法人 桥会、义渡的性质相当于今日的公益法人。与政府相对,它是一种非权力机构。与营利法人相对,它是指依法成立的非营利性机构,从社会公共利益出发履行相应社会管理职能的法人组织。本文不拟详细讨论其法理层次的界定(可参见俞祖成,2017),着重从桥会、义渡探讨其原生性的基本特征。 其一,公益性。一是从事公共工程与基础设施建设,并面向大众提供无偿服务。二是首事与组织者都是义务的,并不从中获取报酬,事务繁多者或可有少许补贴。 其二,非营利性。其宗旨不以营利为目的。义渡、桥会不收取费用,更不以此谋利。但非营利性并不意味着不能从事盈利活动。其田产或基金有收入,不过基本用于自身的开支,而不能在成员中分配,即没有股东,没有分红。这与当代慈善公益机构的规定一致。 其三,非政府性。它们得到政府的认可和法制保障,甚至得到政府的部分拨款。但其本身并不是行政机构,它们属于非政府组织;也具有非公共性。既不是政府组织,也不是公共机构。①应该注意,在其行文中特别是内部,则根据传统习惯称“公议”、“公产”。传统意义上的“公产”,与现代中国的“集体产权”颇为相似,但与西方所说的“公有”产权仍有差别。相对于团体或机构内部成员而言,  它是“公产”;相对于政府或外部公共性而言,又有其特定群体或特定机构的属性。② 其四,公开透明化管理。首事由基层民主推选,捐赠与财产公开,开支账目透明。对于桥产的处理,桥会采取公开透明的方式。为了更好地监督桥产的花费,防止侵吞,规定对于桥田一年租谷的收入、卖钱多少、用钱多少、存钱多少都要有明细记载。即“首事经理数目,一年收谷若干,粜谷若干,入钱若干,用费钱若干,下存钱若干,均宜注载详明,不可稍有混朦,致开弊窦”。司会的职能主要是总管会金收支,如果司会不能秉公经理,“有浪费公赀,私肥己槖等弊,一经查出,除赔偿外,定即将名斥革。另扞殷实老成者充之”。首事通常还实行回避制,避免瓜田李下之嫌,防微杜渐腐败。永锡桥会章程专门规定首士不能借贷会金,不能租种桥田,以免利用权力为己谋私。资金放贷增值时,首事不得支领,免致彼此效尤。公开透明性与朴素民主制,有效地防范了寻租行为,促进了其可持续发展。 (二)民间的组织力与制度创造力 其一,民间的制度创造力与拓展力 对照2016年我国颁布的《慈善法》,令人惊讶地发现,中国传统的桥会、义渡等组织,其章程与实际运营几乎与之高度吻合。《慈善法》第3条规定: 不以营利为目的,收益和运营结余用于章程规定的慈善目的;财产及其孳息没有在发起人、捐赠人或本组织成员中分配;章程中还有关于剩余财产转给目的相同或相近的其他慈善组织的规定。 这种惊人的相似性,显示当今法律在历史上就已经得到明确的具体呈现,可以看到古今相通的一面。而它们都是在中国本土、在民间自生自发产生的;反映传统社会民间的创造力,包括制度创造力。 这种制度又具有拓展力。公益法人制度,不仅常见于小规模的桥会与义渡,在大规模的机构中,也能够运行良好。长沙、善化之间的湘江义渡颇具规模,有渡船12只,日常两岸各4艘,渡夫16名,每年的基本工钱就高达704两。①从业人员不少,资金庞大,摆渡运送的行旅更不计其数,但运行良好,有章可循,能长期延续下来,完全不需要政府去管理。 大规模的义渡甚至出现了科层化的组织,如武宁浮桥局与镇江义渡局。同治六年,江西武宁县的葛翼堂、利济会等7家义渡,②联合订立《浮桥公议条例》,由浮桥局协调和统一管理。原来的各义渡会在统一管理之下仍保持独立。(洪子雅、吴滔,2014)这相当于总公司与子公司均为法人,各自独立开展业务,但总部又具有统一调度的权力。浮桥局获捐田达353亩6分6厘,捐银钱663千文,捐谷756石7斗6升,原有7只义舟的田产40亩1分。将近400亩的捐田,在山区可谓为数巨大。渡田全部出佃收租。部分银钱投资铺屋,店租每年可得66千400文。如此大规模的资产及其收支,没有良好的制度是不可能运行长久的。 跨长江两岸的镇江义渡局,则是传统时代规模最大的公益机构。镇江自开埠设关后,商市遂兴。同治十年,浙商魏昌寿等设立瓜镇南北义渡,设总局与两个分局。开支浩大,每年约需6000缗,这几乎是一个天文数字。幸好各方捐款丰裕,理事会又善于理财,购买镇扬房地产14处,沿江芦滩11280余亩,其中11000亩招佃垦成熟田。(祝瑞洪等,2005;龚君、魏志文,2016)稳定的房租与地租成为义渡局长期经营的经费保障,进而有所扩大。光绪五年,增添大港、三江营义渡;光绪七年续添荷花池义渡;光绪九年又添天福洲夹江各渡,共计义渡船20号。1923年由镇江士绅发起募集巨额资金,购置铁壳轮一艘,可载400多人,称“普济轮渡”。据1936年统计每年渡客达50万人次,近80年间的义渡人次逾数千万(于锡强,2011),蔚为壮观。而这一切全部由民间自我管理,有序运行。在清末天津与上海中外合作开展的现代疏浚业中,也采取了公益法人制度,可能也有传统因素的影响(龙登高、龚宁等,2017)。 其二,民间的动员能力、组织能力 从简易的木板桥,到豪华的风雨廊桥,从偏僻的山间茶亭,到繁忙的长江渡口,各地都以公益法人的形式,长期提供无偿的公共设施服务。小则便利乡民,大则通畅跨越长江的南北大商道,免费公共设施促进了各地城乡交流与全国市场的发展。永锡桥修建150年,迄今屹立在麻溪河上,清代晚期促进了晋商开发安化黑茶,成为万里茶道之始,推动了山区经济的开发。永州北十里潇水入湘水处有老埠头渡口与码头,乡民周姓与刘姓“始祖”修建码头,尽管免费供应公共产品,却活跃了市场交易,也为乡民带来福利,“财物康阜倍前十分”。社会经济利益是民众自发兴修基础设施的根本驱动,津渡桥梁与每家每户直接相关,而富商大户的社会交往更多,经济利益更大,推动公共建设的激励更强,理所当然成为民间组织的领导力量。镇江义渡局,则由利益最大的浙商群体主持。 稳定的财产及收益,良好的制度,是义渡、桥会普遍存在并长期发展的基础。显示了传统社会民间的动员能力、组织能力与管理能力。根据商定的章程组织实际运行,法人治理既有激励机制,也有约束和违约惩罚的条款,并且公开透明,形成了相对比较成熟的制度规范。制度简明而完备,因此良性运行上百年甚至数百年。 (三)基础设施建设的承担者:政府、市场与社会及其差异 基础设施建设,过去一度认为应该是政府的职责所在,现在知道市场为之潜力更大。奥斯特罗姆(Ostrom,1972)从博弈论的角度探讨了在理论上政府与市场之外的自主治理公共资源的可能性。传统中国的制度遗产具体昭示了社会与民间以公益形式开展公共建设的实践。三者资金来源、组织形式、收益分配都大不一样。就资金来源而言,政府为之,来自税收;市场为之,依靠投资;社会为之,有赖捐赠。 与清代大体同时,18世纪的英国、19世纪的美国,基础设施建设和中国传统大异其趣。英国陆路、河流和港口的投资大多来自地方有产者(乡绅、工厂主、商人、专业人士),利益驱动强劲,收费信托以道路通行费为抵押借贷并发行债券,运河修建资金主要来自发行股票和抵押借贷(沈琦,2018)。19世纪新兴的美国,是一个小政府低税赋之邦,由市场配置资源,基本上由公司来承担基础设施建设。其时美国普遍地大规模兴建收费公路、桥梁、运河,到19世纪中后期的铁路,都是营利性的公司在经营,掀起了美国基础设施建设的高潮,铁路建设甚至超出需求,一度形成泡沫。公司在利润驱动下,通过证券市场,吸引了来自包括英国与西欧国家的资本,相当于未来收益变现,从而使基础设施建设获得迅猛的发展。(韩启明,2004) 清朝较为复杂,19世纪中央政府公共工程经费仅150万两(贾米森,1993),基层公共设施,中央政府无力为之,主要由民间承担,并多以公益形式来推动。乡绅商民,义务承担庞大的公共工程建设和公共事务,路人品尝免费茶水,商旅无偿渡江过河,渡人渡物又渡心。遍布各地基层的首事,他们的名字刻在石碑上,也刻在人们的心间,印在桥志里,也印在历史上。然而,公益法人受到强烈的地域限制——捐赠经费来源的地理范围,并且不能通过自身的利润积累以扩大再生产,也没有出现未来收益变现的债券融资,这是清代基础设施难以得到大发展的原因之一。收费的基础设施,似乎仅见于私渡,①但私渡又不如义渡普遍,更没有出现像英、美那样以利润为驱动力的规模化发展。这种差异,耐人寻味,将另文探讨。 中国传统社会,人均税收低,官不下县,政府很少直接承担基层公共设施建设,通常鼓励和发动民间的力量来推动公共工程,(瞿同祖,2003)以计划经济时期的中国则不然,几乎一切基础设施建设均由政府直接承担。以致于向市场经济转型初期,仍普遍认为应该是这样。政府承担,其经费主要来自于税收,没有其他融资渠道,经营模式也受限制,因此20世纪中后期中国的基础设施建设亦严重滞后。 五、法人产权与多样化的民间组织 (一)多样化的民间组织与基层秩序 传统中国基层社会存在多样化的民间团体与机构,组织着民间社会的各种事务。除了基础设施与公共建设的桥会、渡会、亭会、路会、水利会之外,血缘有家族,宗教有寺庙,工商业有行会,金融有合会,文娱体育有“会”、“社”,教育有书院与义学,慈善与救济有善堂及救生会,等等。它们都有自己稳定的财产和持续的资金来源,并形成较成熟的组织机构与治理结构,从而能够保持其独立性与持续发展。正如农民的独立性在于其土地产权或属于自己的农庄(龙登高,2018),法人产权则是民间组织的运行和发展的制度基础。多样化、全方位的民间自组织形态承载着基层的各种事务,形成自我管理和自我运行,并通过与官府的不同渠道与不同程度的联结,共同实现传统社会的基层秩序。奥斯特诺姆(Ostrom,1992,1994)论述了利益相关群体自发组织起来,通过自主性的努力,自我管理,而非政府指挥,实现持久性共同利益,并验证了自治模式治理的可能性和成效。这在传统中国表现尤为丰富多彩。 水利设施建设,理论上清政府的财政责任只覆盖黄河和大运河等重要水利工程,以及主要河岸和灌溉计划的建设和维护。大型河道工程构成了清政府财政最大的民用开支,较小型的水利工程计划则由地方社会资助和管理(Wenkai He,2015)。19世纪水利事业由民间有组织地实施,官方将地方公共事业委托给基层,并向地方自治的形式发展,②湖南、湖北的民间水利建设,民间修筑的河道堤坝有地跨3县者,组织管理卓有成效(杨国安,2004)。此种情况在华北地区也存在,如跨村、跨乡乃至跨县的民间“闸会”。(杜赞奇,1996) 各种慈善与救济事业机构,如救生会、育婴堂、普济堂、义仓等,与其他民间组织不同的是它们和官府的联系更为密切。救生会,与赈济相类似,常有官府支持和部分出资,亦有民间捐献。救生机构拥有自己的田产、房产,其租金收入用于红船开支。(蓝勇,2005)康熙四十一年,镇江蒋元鼐等义士十八人以“救涉江覆舟者”为己任,“共捐白金若干”,政府亦给予财政支持,于西津渡观音阁成立“京口救生会”。四川慈善组织十全会在水利事业、社会救助方面发挥了较大的作用(徐跃,2016)。明清育婴堂、普济堂、同善堂、清节类善堂、施棺类善堂、综合类善堂表明,民间非宗教力量成为主要的、持久的、有组织的推动力,地方上的绅衿、商人、一般富户、儒生、甚至一般老百姓,成为善堂主要的资助者及管理者,而清代政府亦正式承认这个事实,并鼓励其发展。(梁其姿,2013) 族田、祠堂是最普遍的法人产权。广东、福建的族田比重最高,土改前夕以族田为主的公田分别占田地总数的33%、29%,浙江16%,中南区(江西、湖南、湖北、广西、河南)平均达15%,(龙登高、何国卿,2018)在土地产权制度和基层社会中产生深刻的影响。家族在各种地方公共事务,包括教育、水利、交通、治安、救济及礼仪活动等发挥了重要作用。家族、祠堂、族田往往以堂号的形式代表其法人产权,清华馆藏土地交易契约中,就曾出现直隶交河县“五福堂”、山西襄垣县“追远堂”、山西文水县“永德堂”、山西省灵石县“积厚堂”等等①。自宋代成立的范氏义庄,乾隆年间有“市廛百余所,每岁可息万金”②。 寺庙田也大量存在。除了佛、道之外,各区域还存在不同的民间信仰,其服务范围小到个人、村庄,大到省府,甚至有些民间信仰经过王朝的正式册封转化为祀典神。这些寺庙的修建主要是由民间施舍捐赠维持的,并以各种形式置办田业以保证寺庙花销和长期发展,而政府也会推出免税等政策进行保护。寺庙的存在不单单是人们精神寄托的家园,同时作为一种实体,为了宣扬宗教精神和吸纳信徒也往往会积极地参与地方公益事务,如宋代福建僧侣参与甚至主导桥梁的募捐与兴建(杨文新,  2004),就非常突出。寺庙从事放贷等金融与经济活动更是源远流长。(周建波等,2018)。 书院、义学和私塾,是传统时期中等教育、基础教育的主要承担者。私塾,是由富人、家族主导的基础教育,出资聘请教师于祠堂授课。书院,宋以降的兴起和发展在很大程度上依赖于民间的力量(邓洪波,2012)。即使在湖南安化这个现在的全国特困县,清代就有中梅书院(崇文书院)、丰乐书院、江北书院、西冲书院、江南书院、滨资书院,③它们都像岳麓书院一样都拥有自己的田产,包括一定数量的官府拨付钱款与田地。著名的千古奇丐武训兴办义学,均以“义学正”之名购买土地与筹募捐款,以法人资产保障三所义学的永续经营。(龙登高、王苗,2018) 民间自由结社的传统至迟自宋以来就以其自身的资产与稳定的资金来源发挥作用,大大小小、各式各样的“社”“会”组织存在于不同的社会领域和群体当中。在工商业领域,团行、会馆、公所、商会等组织的存在,制定和维护各行各业的行业规则,不仅负责处理行业内部的协调,而且处理与外部政府和社会的各种关系。在金融领域,民间互助融资的各种合会组织一直存在,为个人或者团体的融资需求提供了灵活的选择方式。在体育和文娱方面也有很多社团组织,依靠民间的资金支持开展比赛和各种活动,宋代就已活跃(龙登高,2002)。此外,“阳光”之下一直有秘密社会的存在,例如哥老会、洪门、致公堂等,在近代中国的作用凸显。会社都有稳定的经费来源,制订内部规约(陈宝良,1996)。在徽州,公祀、会社、乡族机构是资产管理的主体,通过借贷、合会、典当、融资等方式实现生息经营。(刘道胜,2013 )会社通常拥有地产,也能以会社的名义进行土地交易(章毅、冉婷婷,2011)。  民间组织构成示意图 (二)政府与民间法人产权主体 与桥田、渡田一样,义田、族田、学田、庙田、会社田地,分别属于义庄、家族、书院、寺庙、会馆、会社、善堂等的“公产”,包括它们在城镇的商铺房产,也包括它们的基金会,都具有法人产权属性,①得到政府的认可与保护。有专门的“公产契据”,在官府盖印存档,② 同时也是独立的交易主体。 具有法人产权的财产和稳定的收入来源,作为普遍性的、全方位的存在,源远流长,成为民间自组织的独立性与可持续发展的基石。各层面、各领域之间相辅相成、彼此配合,推动着民间的自我管理与自我运行。光绪三十四年颁布的《城镇乡地方自治章程》事实上只不过是对传统与现实的承认、规范与推进。第五条“城镇乡自治事宜”八款,包括本城镇乡之“道路工程:改正道路、修缮道路、建筑桥梁、疏通沟渠、建筑公用房屋、路灯”等;“善举:救贫事业、恤嫠、保节、育婴、施衣、放粥、义仓积谷、贫民工艺、救生会、救火会、救荒、义棺义冢、保存古迹”,及最后两款“因办理本条各款筹集款项等事”、“其它因本地方习惯,向归绅董办理,素无弊端之各事”,本来大多就是由民间办理。其他学务、卫生、农工商务、公营事业等均有民间自治的传统基础。 民间自组织体系有着多样化的表现形态,其法人产权,也可分为不同类型。前述桥田、渡田及善堂等公益法人的财产及其收益,只能用之于公益事业或慈善,不能在理事与成员内部分配。而族田、会社的财产及其收益,则全部由族内或会内成员分享,或用于群体内部的公共事务开支。 民间组织在维护基层社会秩序方面发挥着重要作用,而且民间社会的自我管理组织,发挥官府不可替代的作用,并且“官民相得”形成社会秩序。国家依托乡村内在的民间权威,通过培植代理人方式,实现简约化治理,构成民间组织与政府之间相得益彰的复杂关系。③清代市场与社会的发育,使基层社会的能量得以扩大,维系纽带得到强化,甚至政府与基层之间也增加了市场化的连接纽带。④此类群体以市场维生,以其信息优势与活动优势,在政权与基层之间上传下达,并接受政府的委托,代理完成某些政府职能,包括类似包税商代为完成部分税关赋役的征纳。它们非官非吏,不需要政府编制与薪资,从而降低了政府的控制与管理成本。公共设施、公益慈善之会社,工商业之会馆公所,教育之书院义学,血缘之家族,宗教之寺观,凡此民间社团都具有法人色彩,都得到政府的认可与保护。它们在基层社会是不同领域的自治主体或组织管理者,于官府则是联结民间的纽带与中介,①在合作博弈中相辅相成,低成本地实现大一统政权对多样化广土众民的地方基层的管理和统治。 六、结论 (略) 参考文献 陈宝良,1996:《中国的社与会》,浙江人民出版社。 邓洪波,2012:《中国书院史》,武汉大学出版社。 杜赞奇,1996,《文化、权力与国家——1900-1942年的华强北农村》,江苏人民出版社,第22-31页。 龚君、魏志文,2016:《瓜镇义渡局始末》,《档案与建设》第5期。 韩启明,2004:《建设美国》,中国经济出版社。 洪子雅、吴滔,2015:《桥舟合济:明清武宁开发与交通路线的控制与管理》,《地方文化研究》第4期。 胡铁球,2015:《明清歇家研究》,上海古籍出版社。 贾米森,1993:《中华帝国财政收支报告》,费正清、刘广京《剑桥中国晚清史(1800-1911)》下,中国社会科学出版社。 卡尔·A·魏特夫,1989:《东方专制主义:对于极权力量的比较研究》,中译本,中国社会科学出版社。 孔艳,2011:《明清时期湘江长沙段历史地理问题探讨》,上海师范大学硕士论文。 蓝勇,2005:《清代长江上游救生红船制续考》,《中国社会经济史研究》第3期。 蓝勇,2013:《清代长江救生红船的公益性与官办体系的腐败》,《学术研究》第2期。 李坚,2015:《清代韩江流域的渡口及其管理》,《国家航海》第11辑。 梁其姿,2013:《施善与教化:明清时期的慈善组织》,北京师范大学出版社。 林丽金,2015:《闽东北廊桥田地桥的历史文化》,《黑龙江史志》第5期。 林世云,2013:《清代桂东南地区的桥梁与渡口研究》,广西师范大学硕士学位论文。 刘道胜,2013:《明清徽州的民间资产生息与经济互助》,《史学月刊》第12期。 龙登高,2002:《南宋杭州娱乐市场》,《历史研究》第5期。 龙登高,2012:《历史上中国民间经济的自由主义朴素传统 》,《思想战线》第3期。 龙登高,2018:《中国传统土地产权制度及其变迁》,中国社会科学出版社。 龙登高、王苗,2018:《武训的理财兴学》,《中国经济史研究》第3期。 龙登高、何国卿,2018:《土改前夕地权分配的检验与解释》,《东南学术》第4期。 龙登高、龚宁、孟德望,2017:《近代公共事业的制度创新:利益相关方合作的公益法人模式—基于海河工程局中外文档案的研究》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》第6期。 邱澎生,1995:《商人团体与社会变迁:清代苏州的会馆公所与商会》,台湾大学博士论文。 瞿同祖,2011: 范忠信, 晏锋 译,《清代地方政府》,法律出版社。 缪小龙,2005:《廊桥遗梦闽浙寻——闽东北、浙西南贯木拱廊桥考》,载于首届海峡两岸土木建筑学术研讨会组委会编《首届海峡两岸土木建筑学术研讨会论文集》,第35-44页。 森田明,2008:《清代水利与区域社会》,山东画报出版社。 沈琦《“18世纪交通革命”:英国交通史研究的新方向》《光明日报》2018-6-18 史五一,2010:《徽州桥会个案研究——以<纪事会册>为中心》,《徽学》第6卷。 王日根,2003:《明清民间社会的秩序》,岳麓书社。 王日根,1993:《论明清时期福建民办社会事业的发展》,《中国社会经济史研究》第3期。 王玉朋,2014:《清代南京救生事业初探》,《兰州学刊》第2期。 吴积雷,2012a:《桥约:珍贵的木拱廊桥建桥合同》,《兰台世界》第13期。 吴积雷,2012b:《浙南木拱廊桥造桥习俗》,《语文学刊》第4期。 吴琦、鲜健鹰,2007:《一项社会公益事业的考察:清代湖北的救生红船》,《中南民族大学学报(人文社会科学版)》第4期。 吴雪梅,2011:《多中心互嵌:乡村社会秩序的又一种类型》,《光明日报》2011-12-15,第011版。 吴艳霞,2012:《廊桥中的民间信仰——基于福建省屏南县的田野调查》,《东南学术》第5期。 鲜健鹰,2007:《地域社会史的一个视角:清代湖北津渡研究》,华中师范大学硕士学位论文。 肖奔,2014:《从清朝民国渡志看湖南义渡》,湖南师范大学硕士学位论文。 许光县,2013:《清代团体土地所有权探析——以义田制度为中心的考察》,《西北大学学报(哲学社会科学版)》第3期。 徐晓光,2015:《从清代民国天柱县碑文看清水江流域义渡习惯法与公益道德》,《贵州师范大学学报(社会科学版)》第5期。 徐跃,2016:《清末民国时期四川民间慈善组织十全会》,载于中国社会科学院近代史研究所、清华大学人文学院历史系、《清华大学学报》(哲社版)编辑部编《第七届晚清史研究国际学术讨论会论文集:中国近代制度、思想与人物研究》(下册),第888-924页。 杨国安,2004:《明清两湖地区基层组织与乡村社会研究》,武汉大学出版社。 杨国安,2012:《国家权力与民间秩序:多元视野下的明清两湖乡村社会史研究》,武汉大学出版社。 杨联陞,2005:《国史探微》,新星出版社。 杨文华,2016:《清代四川民间义渡的社会功能整合》,《求索》第7期。 杨文华,2015:《地方士绅与清代四川城乡津渡建设》,《农业考古》第3期。 杨文新,2004:《宋代僧徒对福建桥梁建造的贡献》,《福建教育学院学报》第1期。 于锡强,2011:《瓜镇义渡念曾祖——略记曾祖父于树滋与镇江瓜镇义渡局》,《镇江日报》2011-08-05,第04版。 俞祖成,2017:《日本公益法人认定制度及启示》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》第6期。 张俊,2004:《清代湖北桥梁、渡口的修建与管理研究》,  《理论月刊》第3期。 张世带,2015:《闽东北木拱廊桥桥碑》,《大众考古》第9期。 张艳芳,2009:《明清时期的桥渡田地》,《历史教学(高校版)》第10期。 张研、牛贯杰,2002:《19世纪中期中国双重统治格局的演变》,中国人民大学出版社。 张研、毛立平,2002:《从清代安徽经济社区看基层社会乡族组织的作用》,《中国农史》第4期。 章毅、冉婷婷,2011:《公共性的寻求:清代石仓契约中的会社组织》,《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》第6期。 张仲礼,1991:《中国绅士:关于其在十九世纪中国社会中作用的研究》,中译本,上海社会科学院出版社。 周建波、孙圣民等,2018:《佛教信仰、商业信用与制度变迁——中古时期寺院金融兴衰分析》《经济研究》第6期 周艳华,2016:《基于碑刻文献的潇湘古渡——永州老埠头研究》,《湖南科技学院学报》第1期。 祝瑞洪、庞迅、张峥嵘,2005:《京口救生会与镇江义渡局》,《东南文化》第6期。 Ostrom, V., & Ostrom, E. (1972). Legal and political conditions of water resource development. Land Economics, 48(1), 1-14. Ostrom, E., Walker, J., & Gardner, R. (1992). Covenants with and without a sword: self-governance is possible. American Political Science Review,86(2), 404-417. Ostrom, E., Lam, W. F., & Lee, M. (1994). The performance of self-governing irrigation systems in nepal. Human Systems Management,13(3), 197-207. Wenkai, He, 2015, “Public Interest and the Financing of Local Water Control in Qing China, 1750-1850”, Social Science History, Volume 39, Number 3, PP409-430. (责任编辑:admin) |