|

20世纪60年代美国人类学家施坚雅(G. William Skinner)运用演绎法研究中心地的空间秩序,基于对成都平原集镇墟市进行系统研究后提出的“施坚雅模式”,为近代中国农村集市空间体系研究提供了新的范式,产生了广泛的学术影响。本文试图从地理学和历史学的视角,从集市的等级层次、空间分布和市场区域三个方面探讨近代直隶地区集市的空间体系,对施氏的市场结构理论进行补充和修正。 施氏认为,构成其理论模型所作的假设中“最根本的一点是,所讨论的背景是一个同纬度的平原,各种资源在这个平原上均匀分布”。直隶(1928年改称河北)地区按地形地貌特征可分为山区、丘陵和平原,其中,平原地势由西南、西、北三个方向向渤海倾斜。直隶地区共有71个平原县份,地方志资料中对集市和村庄的数量、分布状况较为详细记载的有32个县份,这些县份大体上符合施氏模式的种种前提假设。本文试图以这32个县份为样本,考察区域内集市的空间体系。 一、集市层级体系的划分 施氏认为中国传统农村社会存在着“基层市场—中间市场—中心市场”的三级市场体系,并且认为县城集一般属于中间市场,镇集一般是较为标准的基层市场,而村集如果规模较小,交易者仅仅局限于集市所在村庄范围内,作为地方产品进入较大市场体系的起点,就成为施氏所说的“小市”,小市一般不算基层集市。近代直隶地区是否存在如施氏认为的三级市场体系的划分,以下将分别从集市交易的商品种类构成和集市商品流通路径两个方面进行考察。 (一)集市交易商品的种类构成 商品来源及种类多寡反映了集市的交易规模与商业强度,也能够显示出集市在地方商品流通中的地位与作用。直隶地区有8个平原县份的地方志中对集市交易商品的种类构成有较为详细的记载。表1列出各县交易商品种类较全的3个集市,并作为横向比较,探讨直隶地区是否存在如施氏所说的“中间市场”。

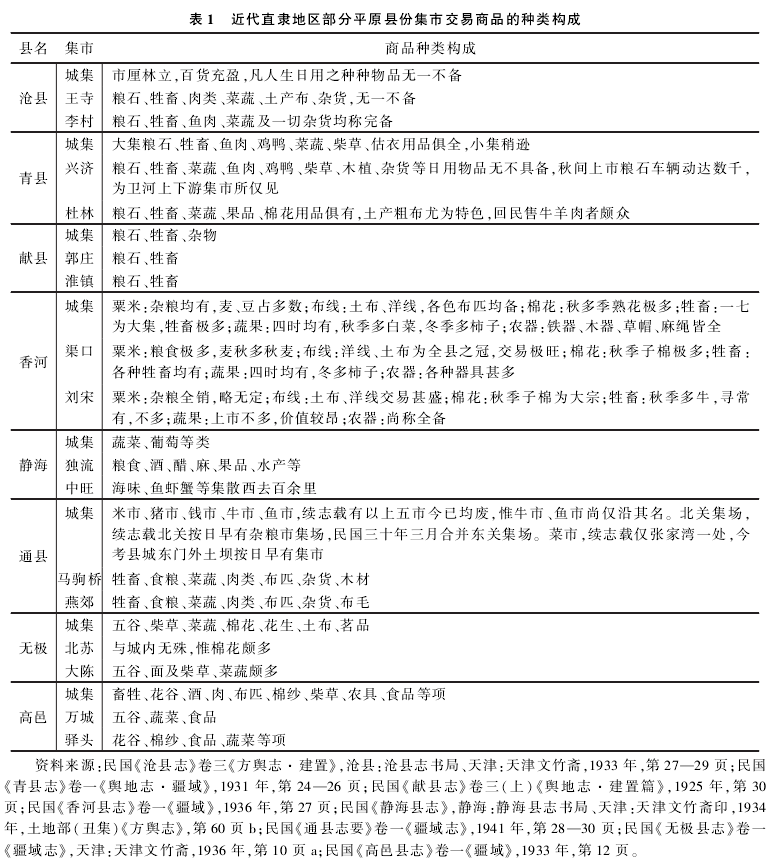

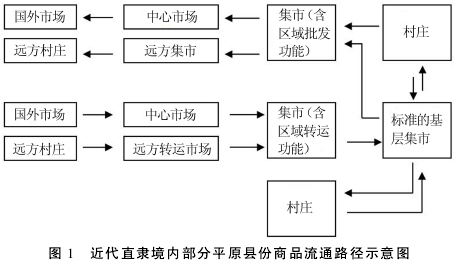

据表1可知,城集在交易的商品种类构成上远胜镇集者仅有高邑县,其他各县城集和镇集交易商品均为农副产品,城集交易商品的种类未必比镇集更丰富。静海县城集交易商品的种类甚至不及独流集,前者仅仅包括蔬菜、葡萄等类,而后者则包括粮食、酒、醋、麻、果品、水产等。无论城集还是镇集的功能都是基于满足交易者的日用品需求,或者是便利交易者获取部分生产资料。通过对交易商品种类构成的考察发现,大部分县份并不存在一个比基层市场高一个层级的中间市场,无论城集还是镇集都属于基层市场,二者并无明显的层级差别。 (二)各县商品的流通路径 按照施氏理论,中间市场或称中间集镇在商品和劳务向上下两方的垂直流动中均处于中间地位。直隶地区部分县份的地方志中对县境内商品流通的路径有着较为详细的记载。经归纳整理大体如下: 商品输出的主要方式有二:一是境内货物由产地直接运出。南宫县棉线、棉布“西运太原,北至张家口,而郝家屯布店尤多,自古北口输出内外蒙古皆其市场也”。任县织布业中庄布为其大宗,“由在城市行销山西忻州一带”,另有洋线布“自官庄行销归化城”。威县织布、扎花半属小工业,“多输出于西河营、归化城及张家口等处,经营布业者以七级,邵固、寺庄为最著”。香河县扎花业通过改良扎机,“多系运往天津销售”,除出品土布以外,“并能织市布大线各种,与舶来品无异,行销京津口北等处,县东南各村,恃此为生计者,十之七八”,“线店四十余家,均收买土布,向北平口北一带行销,为香河出品大宗,乡民赖以生活”。固安县日用品多出于农民之手,“匡、罗、箕、斗等肩贩于西北山中,城内三八集日,贸易者肩挑背负,络绎于途……行销县内各村镇及邻近各县”。晋县“县内产棉,故业此者甚众全县统计约百余家称曰花店,运棉花至天津销售,获利甚厚”。二是境内货物通过客商贩运出境。南宫县棉为大宗产品,每当收购时节,“外籍之商、本县坐贾随在收罗,曰挂秤,挂秤者日用机器榨成巨包,曰花包,每包总量约一百六七十斤,北运天津,东运济南”。威县和南宫县较为相似,“每值秋冬之交,客商买棉者皆与扎房交易,俗名挂秤,打包后输出于济南、天津,再由天津或青岛出口”。新河县“白花白”为棉中上品,每年产额约二十万斤,“除东南境产运输天津、济南等地外,他村所产仅可自给”,六户村集、仁让里村、曹庄、后沙漥村等镇集交易品以棉为大宗,曹庄在清末便有棉花集市,“每逢二五八午前各村男妇辐辏,以布易棉颇称发达”,可见新河县的棉花主要在产地附近集市售出。青县王店镇除粮石、菜蔬、食品俱有,“土产茶叶颇属大宗,历年有客商收买”。 商品输入的主要方式是由中心市场直接运销县境。香河县“营洋线业者,凡四十余家,为资本最大商号,平均每年由津来线”,该县“经营杂货业者凡四十余家,货品多运自津埠”。徐水县杂货店出售各项杂货及民生用品,“货物多运自津保,行销本境”。该县其他物资运销情况如下:“煤油公司煤油自天津运入本境,销行四乡,兼售各种纸烟;茶叶店多购自天津、保定,白沟等处,运销本境各杂货店,亦有兼售茶叶者;盐店专营盐业,向由天津以火车运载,近年改由河路起运,直达本境,行销颇畅;灰煤厂灰煤概由房山周口店及井陉由火车运入本境,行销四乡,供全县燃料及建筑之需。” 综上可以看出,各县商品输出以产地直接运输和客商收购为主,商品输入以从中心市场直接输入为主。有学者为“中心市场”下了不同于施氏的定义,认为“中心市场亦称或终极市场,其属于全国性商品集散中心和重要进出口口岸,既是内地农副土特产品的终点市场,也是国际、埠际商品的总批发市场”。直隶地区的天津每年有大量农副土特产品汇集,并出口至世界市场,天津运往腹地的商品包括洋货、国内机制品和土货、手工业品等,属于名副其实的中心市场。从商品流通方式看,直隶地区部分平原县份并不存在施氏所说的中间市场。近代直隶地区部分平原县份商品流通遵循的一般路径(见图1)。

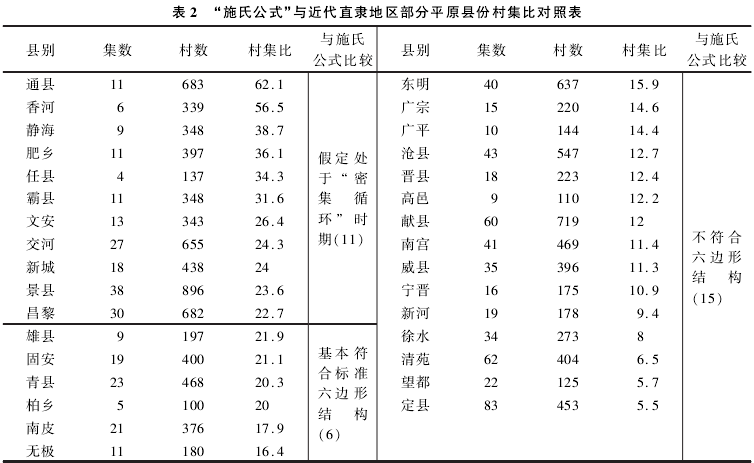

从图1可以看出,标准的基层集市一般以满足居民生活需求、调剂余缺为主要交易目的,或者具有较小区域范围的商品批发、转运的功能。遵循“村庄—基层集市—村庄”的流通路径,此种商品流通对村庄来说是双向的。对于远距离跨境交易商品的流通,需要输出的商品由村庄进入标准的基层集市再进入较大区域范围内具有中转功能的集市,或由村庄直接进入之,再运销中心市场和远方集市。需要输入的商品则由中心市场和远方转运市场运入含区域性批发功能的集市,再批发至基层集市,最后由集市销往村庄。各县并普遍不存在兼具区域中转功能和区域批发功能的集市,因此也就不存在如施氏所说的“中间市场”。相反却印证了“所谓基层市场是指遍布全国的农村集市,包括一般市镇和州、县城在内”的观点。中转和批发功能二者居其一的集市属于层次比标准基层市场稍高的基层市场。此种情形下施氏“基层市场—中间市场—中心市场”的商品流通路径公式应修正为“基层市场—中心市场”。 二、集市的空间分布特征 集市指在乡村或城镇定期聚集进行商品交易活动的特定场所,在传统乡村社会,集市联结着乡民的经济和社会生活,承担着调剂余缺与促进货物交换的功能,是地方性交换系统的一部分。集市的区域分布特征主要包括集市与村庄的数量关系以及空间结构特征。下文对近代直隶地区集市的区域分布特征进行探讨,以验证施氏的市场空间结构理论是否具有普适性。 (一)村庄、集市的数量关系 直隶地区县以下行政架构混乱且变动频繁。县以下一般由区领村,或由区领社领村、区领乡领村,后实行编乡制,又改村称乡,百户以上之村为乡,其不满百户者编入附近各村或联合数村为一乡。 村庄时有合并或拆分,出现主村、附村或官村、散村。施氏在研究中所界定的村是指自然村落。直隶地区集市包括县城集、镇集和村集,部分村集又被称为“露水集”,相当于施氏所说的“小市”。本文按施氏对村庄和集市的划分标准,列出32县的村、集比,并将市场区域描述为“正六边形”且一个市场区域平均有18个村庄的说法简称为“施氏公式”,与之进行对照(见表2)。

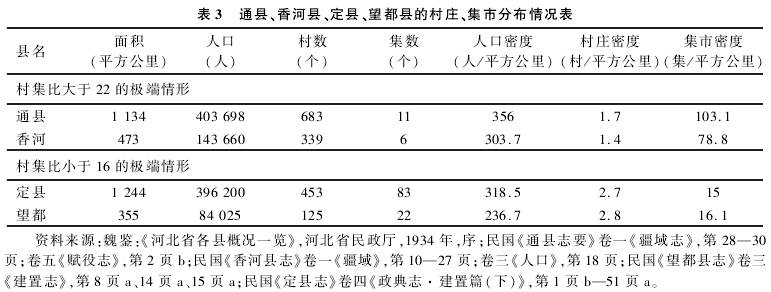

设定村、集比在16—22之间属于大体符合正六边形的模式,32县中仅有6县符合,占总县数的比重仅为18.8%。大于22和小于16的情形分别为11县和15县,占总县数的比重分别为34.4%和46.9%。施氏认为,在中国任何相当大的区域内,村庄与基层的或较高层次的市场之比的平均值都接近于18,并引用晚清民国时期广东香山、曲江和山东邹平、浙江鄞县的集市与村庄之比都在18左右的事实来印证他的公式。然而直隶地区一些县份的实际情形与施氏公式却相去甚远。 村、集比大于22的县份中属于极端情形的有通县、香河、静海3县,均集中分布于天津周边,小于16的县份中属于极端情形的有定县、望都、清苑3县,均集中分布于保定周边。从历史政区传统的角度可以认为“燕地少集,赵地多集”。表3将着重考察通县、香河、定县和望都4个县份的人口密度、村庄密度以及集市密度。

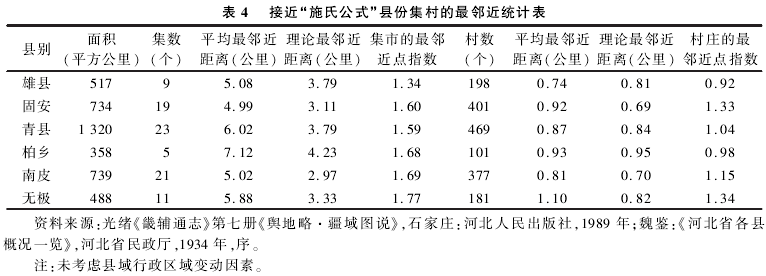

通县与定县县情相似,属于地大人多的大县,而香河县与望都县则属于地小人少的小县。此处对通县与定县以及香河县与望都县进行分类比较。从村庄密度看,通县村庄平均占地面积为1.7平方公里,定县为2.7平方公里,香河县为1.4平方公里,望都县为2.8平方公里,通县的村庄密度大于定县,香河县的村庄密度大于望都县。从人口密度看,通县人口密度为每平方公里356人,定县为318.5人,香河县为303.7人,望都县为236.7人。通县人口较定县密集,香河县人口较望都县密集。从集市密度看,通县每集平均市场区域为103.1平方公里,定县为15平方公里,香河县为78.8平方公里,望都县为16.1平方公里,通县的集市密度远小于定县,香河县的集市密度远小于望都县。施氏认为基层市场体系的大小与人口密度反方向变化,“在人口稀疏分布的地区,市场区域必须大一点儿,以便有足够的需求来维持这一市场,在人口密集的地区它们则较小”,施氏这一论点和通县与定县、香河县与望都县对比的实际情形显然是不吻合的。 对于村、集比高于18的情形,施氏以“密集循环”模型加以解释:开始时村集比比较低,逐渐增长到18,继而达到24—30之间,又发展至30—36之间,这时开始出现小市,随着新的基层市场建立,村庄与市场之比下降,待整整一轮新市场建立之后,新村庄才逐渐完全填满这一地区,村集比会降至18以下,然后再逐渐上升到均衡模型的平均值。直隶地区是否存在施氏的“密集循环”状态呢?以香河县和定县为例,香河县“在清康熙时计一百五十七村,现据调查册报,计三百三十九村,编为一百五十余乡,上下二百余年,村户已多至一倍有余,地不加广,而人口日增,民生日蹙”,该县在清康熙年间有10处集市,仅城集就有5处,即城关南街、东街、北街、西街和西关集,5处城集应算作1集,实则为6集,至民国时期亦为6集,集市数量二百年维持不变,村集比却由清康熙年间的26.2:1增至民国时期的56.5:1,村集比并未恢复到18:1的稳态。定县则属于另一种类形,清道光年间有村庄423个,集市11处,村集比为38.5:1,民国时期有村庄453个,从清道光至民国时期,仅仅经过七八十年,集市便增至83处,增加了6倍多,村集比降为5.5:1,村集比也未恢复到18:1的稳态。香河县和定县集市与村庄的数量变动并非“密集循环”理论能够解释。实际上直隶地区的集市存在两条并行的发展路径:一是增加集市的数量或密度,以定县为典型;二是在不增加集市数量或密度的前提下,不断扩大其规模,完善其功能,以香河县为典型。前者催生许多小集市,而后者使小集市或者不能出现,或者迅即走向消亡。 (二)村庄、集市的分布特征 关于集市与村庄分布的空间特征,施氏认为其正六边形模型“以无懈可击的几何学和还算合理的经济学为基础的理论推演出每个市场的服务区应该接近于一个正六边形,并且认为这些预期适用于世界上任何地区——无论是几何学还是经济学都不特别具有中国性”。为探讨集市与村庄分布的几何特征,此处引入“匀度”的概念,空间地理学的最邻近点分析法是研究匀度的重要方法,其能够较为准确和客观地反映区域内集市与村庄空间格局。通过对村、集比接近18:1的6个县份1800余个村、集最邻近距离的数据统计分析,测算出各县村、集的最邻近分析结果(见表4)。

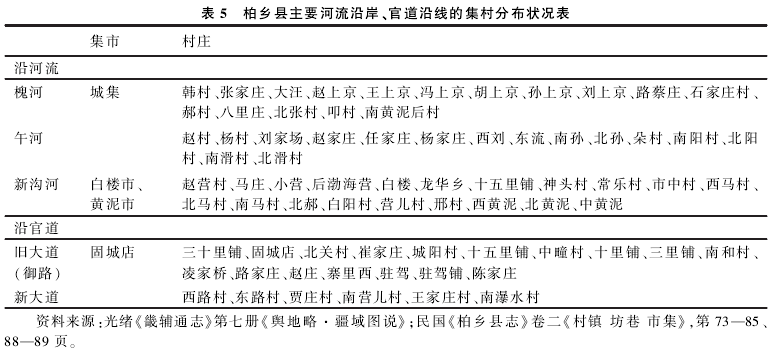

表4中6个县份集、村的匀度值(最邻近点指数)分别介于1.34—1.77和0.92—1.34之间。集市分布方面:除雄县的集市属于低度均匀分布外,其余各县都属于中度均匀分布,且匀度值非常接近;村庄分布方面:雄县和柏乡县的村庄趋于集聚分布,其余各县则属于低度均匀分布。对比发现,各县集市的分布匀度均高于村庄,其中集村分布匀度差异最大的为柏乡县(相差0.70),差异最小的为固安县(相差0.27)。即使在符合近似18:1的村集比的情形下,集市与村庄分布的匀度也存在一定的差异,也就是说存在一部分集市被较多的村庄环绕,而另一部分集市则被较少的村庄环绕,出现村、集比的平均水平符合近似18:1,而每个具体的村、集比却不符合,即村集空间分布不均衡的现象。施氏引用晚清民国时期广东香山、曲江和山东邹平、浙江鄞县的集市与村庄之比都在18左右的事实来印证他的公式,显然并不具有充足的说服力。以下将简要分析柏乡县和固安县村集分布呈现极端情形的原因。柏乡县地貌为河流冲积、洪积扇组成的山麓平原,通过政区地图量测和识别的空间分析方法,发现该县集、村具有沿河和沿路分布的特征(见表5)。

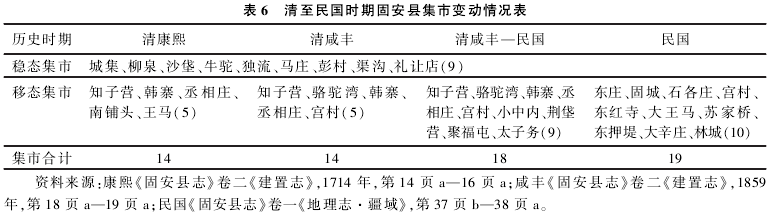

据表5统计,柏乡县境内集市共5处,沿河3处,沿路1处,只有南鲁市未分布在河流或道路沿线,沿河沿路集市占比为80%;村庄数共100个,沿河51个,沿路23个,沿河沿路村庄共计74个,占比为74%。集市、村庄分布以主要河流两岸和交通要道两侧格外突出,而边缘地区的密度较低。可见,柏乡县虽然地处平原,境内集市和村庄均呈线状、带状分布,受河流、道路等地理因素的影响相当大。有学者通过对直隶地区市镇空间分布的考察,也得出了类似的结论。经由河道运输的远距离贸易构成了商业市镇兴起的主要动力来源。 固安县全境属永定河洪积、冲积平原。该县集市、村庄与河流的关联特征并不显著,是否就可以认为集市、村庄遵循施氏模型的分布规律呢?以下将从村庄、集市的形成与增减机理的角度进行探讨。村庄、集市形成的一般规律是先产生村庄,当村庄发展到一定数量和规模后产生互通有无的物品交换需求,从而产生集市,在不同历史时期村庄和集市会出现增减。 关于村庄的起源和分布特征。经细致考证可知,民国时期固安县共有村庄405个,其中在明代以前建村的有103个,占25.4%,在明代建村的有228个,占56.3%,有73个村庄属于移民迁居,占18%,这与明代永乐大迁民密切相关,山西迁民来此居多,在清代前期建村的有42个,占10.4%,建村年代不可考的有14个,占3.5%。可见,明代是该县村庄格局大致成形的重要时期,也印证了日本学者山县千树通过对华北村落抽样调查后得出大多数村庄起始于明代的结论。村庄起源到底与哪些因素相关?此处可对清代以后的村庄情形进行考察。清初至咸丰朝前,县境内新立42个村庄,可察其起源者有39个,村庄起源可归类如下:一为原始聚居。如清初有张姓定居一地,因与祖家场相邻,取名张家场。清顺治年间建一村,因位于宫村镇西,取名西宫村。与之类似的还有大岗头、姚家村、兴旺庄、兴隆庄、王家务、南北周场、南北套里、南北解家务、古庄、刘家园等村庄。二为耕耘分村。或因原村庄居住挤迫、田地不够耕种,部分居民迁至邻近地方居住,形成新的村庄。如清初有几家从西湖庄迁出,建草房定居,取名西湖庵。清雍正年间因分南北居住,自然形成前、后西湖两村。或因生产生活过程中发现邻近地方自然条件较好,适宜耕作,于是迁出,形成新的村庄。如清康熙初方氏从大褚林迁居此地占产立庄,取名小褚林;有人从袁庄迁此自立村庄,取名小新庄,后衍为小辛庄。野场在清初原为永清县庄子上思家打谷场,后迁来几户于此安居,以场主姓氏得名思家野场,后衍为野场。三为因灾迁移。如张华村明代曾名张贤里,后频遭永定河水患,灾后建四村,即张华、南张华、东张华、西张华;清顺治年间,因处永定河南岸,经常闹水灾,附近很多村庄深受其害。一地地势较高,居住安全,很多人陆续移居于此,称太平庄。四为军政因素。首先是由军事要地发展为村庄,县境南北大道为兵防要线,明末清初至康熙年间,共设南、北十里铺和南、北五里铺,逐渐形成村庄。其次是圈地立村,清崇德年间旗人鲍姓跑马占圈,划地立庄,后马姓增多,改为马家屯;清顺治年初旗人迁一地圈地建村,取村名圈头营。类似情形还有杨家圈、翟家圈等。五为经济因素。如兴隆店,清乾隆年初,杨、王、纪三家搬来定居,开一大客店,店旁有一官道和一眼官井,此处较兴隆,遂取店名为兴隆店,尔后建村,亦定村名兴隆店。与之类似的有南北小店、半边店等。六为其他原因。如清康熙年间疏治永定河时有一崔姓工程指挥居一地,后成村落,故名崔指挥营;清雍正年间御史顾如华奏复井田制于一地画井田二百顷,此地为清初试行井田遗址,后有人居住,称井田营。 从以上分析可知,村庄分布的影响因素很多,如自然条件因素、军政因素以及经济因素等。除少数整体搬迁的村庄外,大部分村庄都经历了一个自然形成的过程,而在原始定居时期,定居点位置往往是少数定居者选择的结果。村庄分布特征很难用理想化的区位理论加以诠释,集市分布只是后期村庄位置选择的影响因素之一。对原始定居者来说,村庄位置首先要满足的是生活需求,如耕地可以满足粮食供给、河流可以满足灌溉需求、道路可以满足通行需求,互通有无的物品交易需求在自给自足的小农经济形态下是次要的。传统村庄的形成机理与施氏理论中过分强调乡村集市在乡民社会生活中的功能,纯粹出于市场区位理论的假设并不吻合,施氏理论所说的规律性并非普遍存在。 关于集市的起源、性质和分布特征。传统乡村社会,集市联结着乡民的经济和社会生活,承担着调剂余缺与促进货物交换的功能,是地方性交换系统的一部分。至于县境内集市的存废,清康熙至民国时期的固安县地方志中有过数次统计(见表6)。

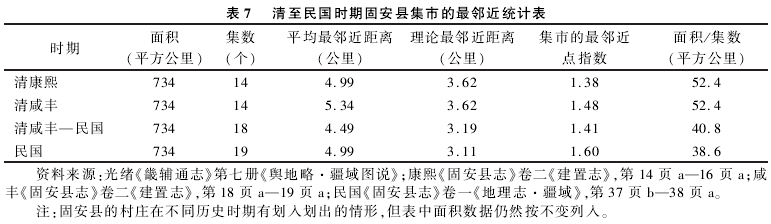

从清康熙直至民国时期县境内集市虽有兴废,却有9个集市长期处于稳定状态。明代县境内已形成7条官马大道,在京师至南京的官道上分布着城集、柳泉、大沙垡和牛驼4处集市,固安至雄县官道上分布着渠沟、礼让店两处集市,固安至新城官道上分布着彭村1处集市,南北交通线对集市的空间分布具有重要的影响。清光绪时期,全县分为7路,分别为:东南路牛驼镇、南路马庄镇、南路渠沟镇、西南路彭村镇、西南路骆驼湾镇、西北路官村镇、东路知子营镇。大部分处于稳态的集市同时又是基层区域性政治中心,可见行政因素对集市的空间分布同样也具有重要的影响。此处仍采用最邻近点分析法测算不同历史时期县境内集市的“匀度”(见表7)。

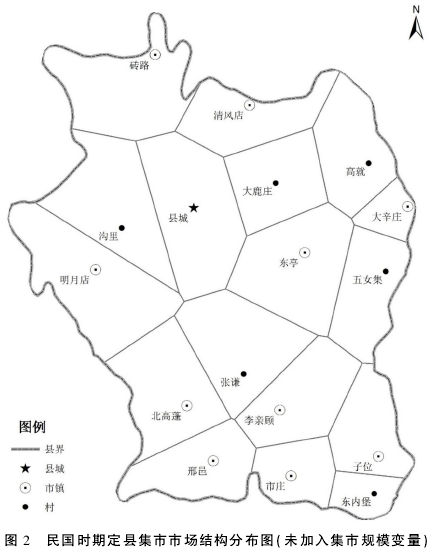

据表7可知,清代至民国时期固安县集市分布的密度与匀度的演变规律:清康熙年间集市的密度值即每集平均市场区域为52.4平方公里,匀度值为1.38,属于较低水平的均匀分布。清咸丰年间废了南铺头和王马两集,增设了宫村和骆驼湾两集,匀度值为1.48,集市分布在密度不变的情况下匀度有所增强。清光绪年间新设了小中内、荆垡营、聚福屯、太子务4集,集市的密度值为每集平均市场区域40.8平方公里,匀度值为1.41,集市在密度加大的情况下匀度有所下降。民国时期集市分布出现大幅变动,集市的密度值为每集平均市场区域38.6平方公里,匀度值复又上升为1.60,集市在密度小幅增大的情况下匀度却大幅增强。从长时段考察发现:一方面集市的密度在增大,另一方面其匀度也在增强。 通过以上分析,不同历史时期村庄分布的影响因素不尽相同,集市形成和分布同样也存在差异,例如县境内从明清至民国时期,集市多有兴废,集市分布的影响因素与村庄恰恰相反,集市联结着居民的经济和社会生活,承担着调剂余缺与促进货物交换的功能,自然形成的集市的分布密度和匀度与村庄的密度和匀度大体相一致,但是直隶地区集市的形成并非完全以人口、村庄及市场的自然和同步发展为变量,体现官方意志的行政因素往往渗透其中,例如固安县牛驼、礼让店、大韩寨和知子营等集系由寨堡,即费孝通所说的“驻防镇”演变而来,驻防镇是“有城墙的市镇,从一开始就是人为建造的,建造位置则出于防御的考虑;它们适用于行政职能”。民国时期县境内出现了集市中心空间从旧集市向新集市的位移,如太子务集移大辛庄,丞相庄集移石各庄,荆垡营集移大王马,东骆驼湾移固城,知子营集移东庄,大韩寨、小中内和聚福屯集废,设置东红寺,东押堤、林城和苏家桥等集,更是官方意志的集中体现,因为民国时期集市的设立须由基层政权批准,基层政权试图增强集市分布的匀度,以照顾村庄分布较为稀疏的区域。而作为自然形成的村庄,其匀度长期并未出现与集市相一致的变动,清咸丰与民国时期县境内新立了5个村庄,消失了19个村庄,合并后产生10个新村庄,拆分了15个旧村庄,民国时期县境内实有村庄405个,推算出咸丰年间实有村庄420个(剔除了因辖境变动而划出的3个村庄)。在经济社会急遽变化的七八十年间该县村庄数仅仅减少了15个,村庄分布匀度的变动远不及集市分布匀度的变动剧烈,村庄与集市分布的匀度偏离程度越来越大,也就是说县境内不同集市覆盖市场区域的不均衡性加剧了。施氏的六边形市场结构模型在此并不适用。 三、集市空间经验研究———以民国时期定县为例 随着计算机技术运用于地理学研究,Voronoi图已成为用于界定经济中心空间范围的有效分析方法。本文选取直隶地区定县的集市作为研究区域,因为该县的地貌特征为:全境轮廓颇为整齐,略成方形,地势平坦无山,北部有唐河,南部有沙河,与施氏关于农村市场结构的种种假定较为一致。 20世纪20年代前后,定县已立有83处集市(包括县城集)。施氏认为定县清风店集是一个重要的中间市场,东亭集是一个规模较小的中间市场,而定县城集的商品交易规模并非最大,甚至不如一些镇集,按照施氏逻辑,定县城集应为中间市场或之下。此处以东亭集和翟城村集作对比,探讨定县是否存在中间市场。据社会学家李景汉在民国时期对定县集市的实地调查,东亭集“所卖货物以农产品与食物为最多,都排列在街道的两旁,有摆摊的,有担的。最热闹的地方就是粮市,牲口市、猪市、棉花市、青菜市。卖普通东西的都在大街两旁,由村东口一直至村西口,这条街有二里多长”。“翟城村集市为普通的小集,没有东亭集市的货多人众……平日主要的交易货物为棉花和粮米……集市亦分猪肉、牛羊肉、水果、干粉、青菜、杂摊等部分”。可见,东亭集和翟城村集上市交易的商品大多为农民的生活必需品,东亭集还兼营一些重要商品批发业务,如“东亭附近一带有商贩,到东亭来贩猪,运到北平、天津销售”。通过对比发现,东亭集与翟城村集在层级上并无实质的差别,如把翟城村集算作基层市场,东亭集只是多了一些功能的基层市场而已。可见定县集市的功能基本相似,趋于扁平化,层级区分并不明显,大体上都属于基层市场。 定县的83处集市(包括县城集)中有71个处于普通村庄,部分应该属于比普通基层市场层级更低的基层市场——即施氏所说的“小市”,不过此处无法一一甄别。这里以集市是否设有牙行作为区分基层市场与最低级基层市场的标准,牙行是市场贸易中为买卖双方说合的中介人,也称之为牙侩、经纪、牙人、驵侩等,把未设有牙行的集市当作最低级的基层市场,在探讨集市市场区域时视其为普通的村庄。据统计,民国4年定县全境设有牙行的集市共有17个。以下将运用数学模拟法探讨定县集市的市场区域。 (一)忽略集市规模的市场区域划分 如同施氏中心地理论模型中忽略集市等级规模的影响一样,这里假定设有牙行的17个集市是等级、规模完全一致的“中心地”。运用常规Voronoi图法可以测算出定县集市的市场区域(见图2)。 据图2可见,集市空间分布的不规则导致其影响区域也不规则,集市影响区域可以是各种多边形形态,如三角形、四边形、五边形、六边形等。虽然不同集市市场区域不尽相同,但是差距并不大,例如地处县城集和明月店之间的沟里集的市场区域范围和前二者相差就不大,作为镇集的东亭集和作为村集的张谦集的市场区域也大体相当。根据当时的实际情形,上述结论显然是不能成立的,因为未考虑集市的规模因素。

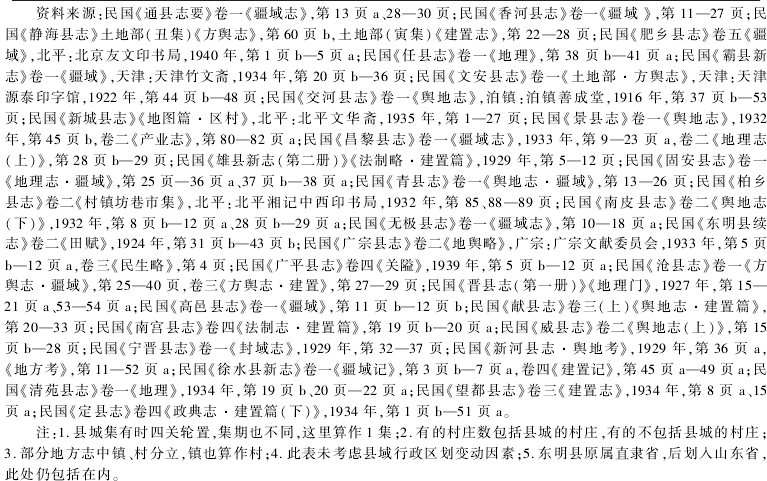

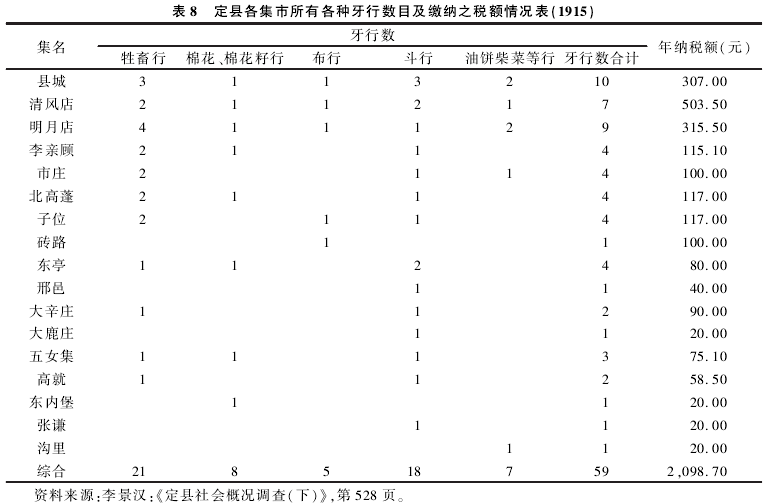

(二)加入集市规模的市场区域划分 施氏认为,构成中国乡村社会基本结构单元的是以基层集镇为中心,包括大约18个村庄在内的,是具有正六边形结构的基层市场共同体。施氏对中国的集、村往往仅注重量的考察,对同一等级的村、集市并未在质上作出区分。其实“各州县有不同数量的集市,而每个数字实际上还有质量上的差别。就是说每个集市的‘经济含量’是不同的”。例如盐山县集市商品区分为8类,即酒肉、菜蔬、粮食、牲畜、木植、棉布、柴草、鱼和鸡鸭,“俱有者其市大,不备牲畜、木植诸类者为中市,但有酒肉、菜蔬者为下市”,可见集市有大、中、小之分。村庄的规模也不尽相同,据民国14年统计,新河县后保居庄有20户,85口人,而六户村则有246户,1212口人,户数相差12倍有余,人口数相差14倍有余。如果引入集市的规模因素来探讨集市的空间体系,施氏模型的解释力就更显局促。其实探讨集市的市场区域比施氏模型中对集市、村庄形成及分布规律的研究更具实际意义。 运用加权Voronoi图方法分析定县集市的市场区域。此处加入了集市的中心性强度因素,中心性强度即“经济含量”的大小强弱。定县集市中心性强度值的计算是个非常复杂的问题。不能以定县地方志中记载的户数、人口数量、耕地面积、井眼数、距县城的距离等因素来确定集市的中心性强度。李景汉曾对定县集市的赋税作过详细调查,集市的中心性强度可采用牙行的税额替代。1915年全县设有牙行的集市有17个,牙行数合计59个,各集市所有各类牙行数目及缴纳之税额(见表8)。

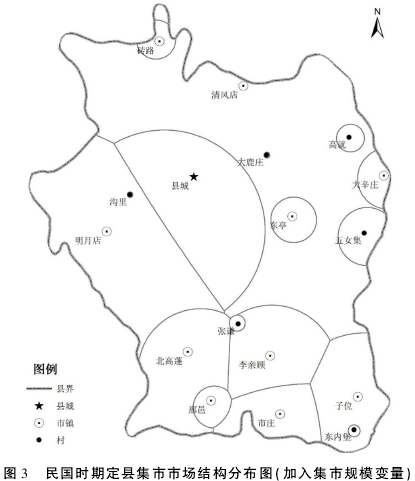

定县集市的牙行数以县城为最多,达10家,明月店和清风店次之,分别为9家和7家,但是从年纳税额看,清风店最高,为503.5元,明月店次之,为315.5元,县城仅位居第三,为307元。可见牙行数量与纳税额并非完全呈正比。把表8中定县各集市中心性强度值,即牙行纳税额,代入加权Voronoi图计算公式,可测算出近代定县集市的市场区域。图3中定县城集、清风店集和明月店集的市场区域覆盖了全县大部分区域,与其强大的综合实力是分不开的。明月店集的中心性强度和县城集大体相当,但明月店集的市场区域要大于县城集,主要因为明月店集处于县域的西部,周边缺乏综合实力强大的集市,明月店集就成为县域西部的中心集市,其市场区域也较大,而县城集处于明月店与清风店两大集市之间,与二者存在着激烈的市场空间“领地”的竞争。沟里、邢邑、大鹿庄、高就、大辛庄、东内堡和张谦等集由于“经济含量”太小,其市场区域相比常规Voronoi图大大缩小。其中沟里、大鹿庄和东内堡3集仅仅辐射集市所在的村庄,其市场区域在地图上犹如“孤岛”。

相比而言,加权Voronoi图更能较为真实地反映集市的市场区域。施氏的六边形模型是对集市空间体系中具体问题的抽象,而Voronoi图方法与之相反,主要用于划分集市具体的市场区域,也就是说,每个集市的市场区域都可通过Voronoi图方法获得。诚然Voronoi图方法的运用也存在一些问题:假设定县集市、村庄间的距离为欧式距离,忽略道路、河流对交通的阻隔;集市的辐射区域是离散的,不同集市各自形成完全覆盖而互不重叠的集市圈;以定县为研究区域,忽略邻近各县集市、村庄与定县边界的衔接。把各种假定条件中的变量进一步具体化,带入计算公式,产生新的、更符合集市空间体系实际情形的Voronoi图,是需要进一步解决的问题。不过加权Voronoi图方法为集市市场区域的划分提供了新的思路。 四、对集市空间体系研究的思考 施氏模式确实深化了对中国传统市镇市场结构的研究,产生了广泛的影响。本研究也是源于施氏模式的影响,在对直隶地区集市的空间体系进行较为深入分析的基础上评析了施氏模式。以下从近代市场体系发展模式、社会经济史的研究方法和史学的研究范式等层面作几点思考。 (一)近代市场体系发展模式的普适性问题 施氏模式源于德国地理学家克里斯泰勒于20世纪30年代初提出的中心地理论。该理论探讨了区域内城镇的等级、规模、数量、职能间关系及其空间结构的规律性,并采用六边形图式对城镇等级与规模关系加以概括。施氏引用了六边形图式对特定地域内,特别是成都平原地区集市的等级层次、数量结构、空间分布、职能结构等进行了论述,其研究暗含了运用近代中国农村市场的实例对克氏理论进行验证之意。本文通过对近代直隶地区集市空间体系的研究,提出了不同于施氏的学术观点。首先,对施氏近代中国三级市场体系的划分提出了质疑,并重新划分了集市的等级体系;其次,通过直隶地区大量实例的研究,对集市、村庄的数量与空间结构进行了探析;最后,把施氏抽象模型中某些假设条件具体化,如引入了集市规模,即集市的中心性强度因素,划分集市的市场区域。基于施氏模式得出的集市的等级层次、空间结构与近代中国乡村社会,特别是直隶地区的实际存在较大的差距,其解释力是有限的。处于农业文明时期的中国农村社会与同期处于工业化迅速发展时期的德国南部社会在诸多方面都存在较大的差异,源于西方的中心地理论在近代中国的普适性是值得商榷的。 近代中国农村集市的市场区域是非常复杂的,不但受到地形地貌、交通因素的影响,而且与集市的综合实力、历史文化、农民生活习惯等因素密切相关。对近代中国集市空间结构的形成很难说有一个抽象的、统一的模式。 (二)社会经济史研究方法的科学性问题 注重整体性研究。在研究中应正确处理整体性研究和个案研究的关系。传统研究注重对若干个体案例进行解析,最终作定性分析,如今已经逐渐转向注重对较大区域内的较大容量的样本进行整体性的统计考察,最终作定量分析。本研究以直隶地区平原县份作为整体,通过收集、查阅地方志资料,确定对村、集有详细记载的32个县份进行考察,在选样时尽量不掺入主观因素。而施氏引用晚清民国时期广东香山、曲江和山东邹平、浙江鄞县的村、集比较为符合六边形图式来印证他的公式,则掺入了主观因素,即刻意挑选了与其六边形图式吻合的子样。另外,大数据分析法可以引入到对近代中国农村市场结构的研究中去,例如可以穷尽对近代中国300余个州府、1500余个县份的地方志及其他地方性资料文献的收集,然后运用大数据分析法对其进行整体统计分析,如能发现大部分区域的实际情形与施氏模式不能吻合,那么施氏模式适用于中国的论断便难以立足。 (三)史学研究范式的互补性问题 史学研究大体存在着两种研究范式:一是中国传统的治史范式,即历史主义的归纳法,注重史料的收集和运用,主张论从史出,对各种理论、模式鲜有涉及;二是重视理论、方法及计量分析,也就是注重史学研究的社会科学化,其中施氏的市场结构理论具有一定的代表性。施氏模式给国内学者带来了极大的震撼,运用地理学的中心地理论研究近代中国农村的市场结构问题是国内学者以前未曾有过的。一时间,国内一些研究者纷纷将施氏的市场结构理论应用于近代中国不同地域,如西南、华北、苏南等区域农村市场结构的研究,探讨其适用性,开阔了学术眼界。同时也出现了少数对施氏的市场结构理论提出质疑的学术观点。例如,王庆成按照传统的研究范式,利用华北数十州县的方志资料,对晚清时期华北的集市和集市圈做了较详尽的探析,对施氏关于中国市场结构的理论、公式提出了质疑,其学术观点在该研究领域引起了一定的反响。 如何对待施氏模式反映了国内学者对待两种范式的态度。一些学者对西方研究范式充满新鲜感,推崇备至,而另一些学者则是传统研究范式的维护者、践行者。实际上两种范式本身并无高下之分,西方学者可以借鉴国内学者严谨、靠史料立据的优点,国内学者也可以在研究中借鉴而不套用西方学界某些理论或模式。两种研究范式具有互补性,如果能够恰到好处地将二者均衡地结合起来,是值得提倡的。 (本文原刊于《清华大学学报(哲学社会科学版)》2020年第6期,第60-74页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。) (责任编辑:admin) |