|

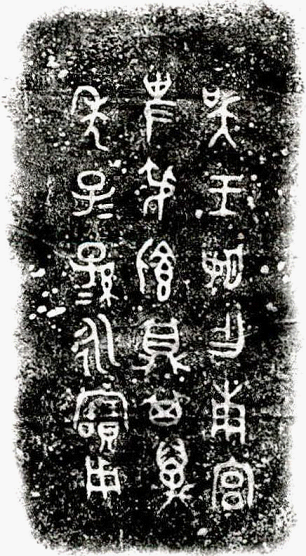

“虢季爲匽姬媵甗”乃姬姓間通婚證據辨正 王冰 揚州博物館 2020年12月10日,微信公眾號“文博圈”置頂推文《重大考古發現!山西發現9座周朝王卿高級貴族墓》,發掘者的初步結論是:“根據M3出土銅簋銘文‘朕皇祖中氏’和銅甗銘文‘虢季為匽姬作媵甗’,M6出土銅盨銘文‘太保匽中’和銅簋銘文‘中大父’判斷,墓地主人族屬身份應當為‘中’和‘匽’二者其一,後者尤為可能。” 12月11日,《中國文物報》官方公眾號“文博中國”,發佈山西省考古研究院供稿的《山西北白鵝墓地,殷遺民or周人貴族?專家直呼讓人捉摸不透》一文,介紹了在發掘的M1-M9九座墓葬中,七座有殷商墓葬常見的腰坑,且大多有殉狗。前往觀摩並參加研討的30餘位專家,因此有提出“若將北白鵝墓地‘匽’國銘文考釋為姞姓南燕,或可解釋墓地的腰坑、殉狗習俗”觀點者。 12月14日,吳鎮烽先生在復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站發表了《淺議北白鵝虢季甗中的“匽姬”》,根據網上發佈的銘文照片,對虢季甗的銘文進行了校釋,去掉了此前釋文中的衍字“作”,厘定為:“虢季爲匽(燕)姬 顯然,“周人同姓不婚”的歷史故事,到現今仍鉗製著研究者的視野和思路。 然而,包含“同姓不婚”的周代禮法系統,只是一個顯規則。但其又有“刑不上大夫,禮不下庶人”為內核的潛規則,決定了這是一個充滿差異性的人治社會,而不是剛性的法治社會。那麼,周代的禮法制度,對於位處社會最上層的周天子與各國諸侯,究竟有多大的約束力呢?金文中的夨人自稱“夨王”[[1]]、呂(盧)人自稱“呂王”[[2]],這種挑戰周天子核心地位的僭越行為,都未見史書記載。而見諸典籍記載的周夷王時,楚君熊渠不但自己稱王,更在新兼併地區封三個兒子分別為王的惡行,也僅在其于周厲王時自去王號後不了了之,並沒有受到一點實質性懲罰。周代禮法制度對諸侯的約束力,可見一斑。 或謂,楚、夨、呂諸國都是位於邊遠地區的異姓諸侯,其與周天子的關係本就疏離,僭越稱王,不可為訓。確實,對於姬姓諸侯來說,共擁周天子這樣的公義之禮是必須遵守的。但婚姻問題主要涉及私利,選擇哪一個諸侯或貴族作為通婚聯姻對象,則更多的屬於當事雙方的利益考量。毫無疑問,這其中政治考量的權重優先於其他方面。 對於“同姓不婚”出現的時代,《魏書·高祖紀》記載:“夏殷不嫌一姓之婚,周制始絕同姓之娶。”為什麼周人會在婚姻問題上,作出這樣異於前朝的重大改變呢?《左傳》、《國語》記錄的幾則對話,說明了春秋時期人們對“同姓不婚”的認識還是多元的: 《左傳·僖公二十三年》叔詹曰:“……男女同姓,其生不蕃。晉公子,姬出也(杜預注:大戎狐姬之子,故曰姬出)。”這是說同姓通婚會影響後代的繁盛。 《左傳·昭公元年》,鄭使臣公孫僑(子產)答叔向(羊舌肸)問曰:“僑又聞之,內官不及同姓,其生不殖,美先盡矣,則相生疾,君子是以惡之。故《志》曰:‘買妾不知其姓,則卜之。’違此二者,古之所慎也。男女辨姓,禮之大司也。今君(指晉平公)內實有四姬焉,其無乃是也乎?”這是指後宮有同姓會影響子孫的昌盛,也會因佔盡美色而致病;同時又指出在婚嫁之前仔細辨別雙方是否同姓,是禮制中的大事。 《左傳·昭公二十八年》,晉大夫叔向回絕母親要求他娶舅家女時說:“吾母多而庶鮮,吾懲舅氏矣。”這是從身邊事實引發的思考,對與外家聯姻,也持否定態度了,真正接近了優生學的要義。 而《國語·晉語四》載司空季子(胥臣)勸重耳納晉懷公棄婦懷嬴時,也點出了周人“同姓不婚”的一部分原因:“異姓則異德,異德則異類。異類雖近,男女相及,以生民也。同姓則同德,同德則同心,同心則同志。同志雖遠,男女不相及,畏黷敬也。黷則生怨,怨亂毓災,災毓滅姓。是故娶妻避其同姓,畏亂災也。故異德合姓,同德合義。義以導利,利以阜姓。姓利相更,成而不遷,乃能攝固,保其土房。”則是以同姓通婚,難免在日常之間因褻玩而失去互敬之心,並慢慢地心生怨恨,從而引起族內災亂,最終導致滅姓的悲劇。 由此可見,“同姓不婚”是隨著人們對本姓所娶諸姓女子孕育後代的情況、身體健康、宗族關係等進行多角度觀察後,逐漸形成的一種社會觀念。何時完善到後世所認為的那種嚴格程度,實未可知。但淺顯的邏輯說明,人們議論同姓婚,正是其在現實中看到此類的現象。對於那些多欲的君主們而言,婚制是軟約束,是可以根據政治結盟的需要進行取捨的。西周晚期的吳王姬鼎[[3]],便是一個最佳的例證。 吳王姬鼎出土於西安市南郊灃鎬遺址,其造型多見於西周晚期至春秋初,內腹銘文:“吳王姬作南宮史叔飤鼎,其萬年子子孫孫永寶用。”由此可斷定,該鼎埋藏於西周舊京的時間,不會晚於犬戎為禍,平王東遷之時。 有人認為吳王姬鼎是江南吳伯稱王後為夫人所鑄[[4]],顯然是想像而得的錯誤結論。首先,該觀點與周代女子的稱謂規則不符。因為在金文中,其他諸侯出嫁的女兒,都是以夫家的氏稱連著父姓冠稱的。而周天子因其代天行狩的尊貴身份,不稱氏,而專用“王”字。如周王娶姜姓女為後,稱為“王姜”;而周天子家的女性出嫁後,則專稱“王姬”。在《左傳》中被記錄的王室下嫁於諸侯的女性,只有三位,分別是周莊王的妹妹齊襄公夫人(《春秋經·莊西元年、二年》),齊桓公嫡夫人(《左傳·僖公十七年》)和周襄王的姐姐宋襄公夫人(《左傳·文公十六年》),均被稱之為“王姬”。此鼎銘是為金文印證典籍記載的又一實例[[5]]。其次,考證者忽略了典籍與金文互證的歷史事態。《左傳·昭公三十年》載楚子西曰:“吳,周之胄裔也,而棄在海濱,不與姬通。”而《詩·大雅·常武》歌頌的宣王平定徐方的紀事,以及西周諸多金文銘刻著“征南國”、“征淮夷”、“征南淮夷”等對南方戰事,則表明,江淮之間屬於敵對勢力掌控的地帶,他們為了避免腹背受敵,也必須阻隔江南吳國北通中原,長此以往,形成了吳被“棄”在東南沿海的客觀現實。在這種局面下,即使周天子有意嫁女於江南,吳伯也沒有辦法前往中原行親迎王姬之禮,並安全返回本國。又次,已發現的春秋時期吳王自銘氏稱,除最後兩代吳王闔閭和夫差用過單字氏稱“吳”,其餘諸王及尚未繼位的王子,都是用雙字氏稱,如“工䱷”、“攻敔”等,就連宋景公為其嫁給吳王的妹妹鑄媵器,夫家的氏稱也用的是雙字“勾敔”。可見,說江南吳國在西周晚期就用單字“吳”為氏稱的觀點,也與史實不符。  圖一 吳王姬鼎銘文 還有人從“夨”即“吳”說[[6]],認為由於金文中夨、吳、虞有時會混用,則該鼎器主是夨君夫人,亦誤。且不說見諸於《殷周金文集成》的以“夨”為氏稱的有數十件之多,與數量差不多的“吳”氏銘器,並無可資印證的同名、字現象。從又稱為“夨人盤”(即“散氏盤”)上看到“夨”、“虞”同現,卻各自表述不同稱謂的情況看,西周時期對“夨”、“虞”各自象形所表字義有著明晰的認知,與他器上以“吳”代“虞”的假借區別明顯,這只能說明“夨”字作為氏稱,創字較早,字義固定,與其後因為表意內容增多而派生的“吳”、“虞”,在使用過程中有著極為明確的區別。更重要的是,該鼎的作器人是王姬,即周王女兒,在夫家的氏稱上不會也不應該出現以假借字替代的低級失誤,因為這是代表著王室顏面與尊重夫家的大事,非同兒戲。此外,夨為小國,夨君卻在西周中期即已僭越稱王,這顯示其與周王室的關係不是那麼和諧,周天子沒有必要嫁女於夨,以寵絡之。  圖二 同簋蓋銘文 筆者認為,吳王姬鼎的作器之主,是虞伯夫人。西周金文中的“吳”國,是後來被稱為北虞的“虞”國。在周代金文中,“虞”有時寫作“吳”。例如“吳虎鼎”、“同簋”。李學勤先生指出:“‘吳虎’非吳氏。師酉簋云‘王在吳,格吳大廟’,吳即在今山西平陸之虞,是西周實有吳(虞)氏,但吳虎祖考是庚氏,因此,‘吳’當讀為虞衡之虞,是官名。同簋有‘吳大父’,職司場林吳(虞)牧,就是虞官。”[[7]]此外,将國氏寫作“吳”的虞國鑄器,還有“吳叔襄鼎”,有學者專文考訂[[8]],這裡就不贅述了。  圖三 靜簋銘文 從已發現的金文中,可以看到,在西周時期,吳(虞)伯是比較活躍的畿內諸侯。班簋銘記周王命其與呂伯隨班出征伐東國[[9]],靜簋刻寫周王與吳來、呂 其實,早在《論語·述而》記陳司敗責備孔子“君(魯昭公)取于吳,為同姓,謂之吳孟子。君而知禮,孰不知禮?”顯示魯侯遭受輿論壓力的窘境之前,受封於晉的唐叔虞後人,早就展現了無視“同姓不婚”禮制約束,數度同姓聯姻的不羈態度。如《左傳·莊公二十八年》:“晉獻公娶于賈,無子。烝于齊姜,生秦穆夫人,及大子申生。又娶二女於戎,大戎狐姬生重耳,小戎子生夷吾。晉伐驪戎,驪戎男,女以驪姬,歸生奚齊。其娣生卓子。”《左傳·昭公元年》也通過鄭國賢臣子產之口,透露了晉平公的後宮,納有四位姬姓女子為內寵的信息。不但如此,晉平公還將女兒嫁給結盟抗楚的江南吳王,公然在太王後裔中搞同姓聯姻,甚而接受齊侯媵女的非禮行為(禮,同姓媵女)[[12]]。除此而外,在蔡侯墓中出土的銅尊、銅盤上,亦銘刻著蔡侯申以大孟姬“敬配吳王”作媵器的珍貴史料[[13]]。 由此可見,無論是在西周,還是春秋,姬姓君主們都有與同姓通婚的事例存在,並非如眾多史學家或研究者所信奉的那樣,嚴格堅持“同姓不婚”的禮制原則。這提醒我們,不能機械地用“同姓不婚”,來解讀所有涉及婚姻且兼具同姓不同氏內容的金文資料,而是應當多一點思考,具體情況具體分析。 通過上述辨正,為我們重新認識“虢季為匽姬媵甗”的史料資訊,破除了“周人同姓不婚”的禁錮。 由於北白鵝墓地出土的涉及“匽”氏的器物,還有M6出土的“太保匽中”盨,所以可以藉此確認“匽”氏的本姓。 太保,是一種相當古老的職官名,在武王滅商,創立周朝後,召公奭被冠以古官太保銜,以彰顯其卓著的功勛。《尚書·頋命》:“乃同召太保奭”,命其輔佐新王,可見召公奭在西周初的地位,是可以比肩商初的成湯賢相保衡的。 《尚書·周書·周官》記載:“立太師、太傅、太保,茲為三公,論道經邦,燮理陰陽,官不必備,惟其人。”可見太保之職非常尊崇。此前發現的“太保”銘器,基本都是西周早期的,北白鵝墓地出土的“太保匽中”盨,則揭示了數百年後,仍有“匽”氏使用這個“官不必備”的顯銜。這一現象表明,在世襲製的周代,因為再難出現召公奭那樣的賢臣,太保職銜已經成為在周廷世襲召公尊號的召公奭後人們,常用的榮稱了。 至於姞氏的南燕,雖然在周惠王繼位不久(公元前675年),南燕伯燕仲父曾與衛惠公一起,參與了擁立子頹為周王的奪權活動,但很快以鄭厲公執南燕伯仲父,並聯合虢國出兵護送周惠王復位,殺王子頹及五位叛亂的大夫,結束鬧劇。所以,後來在《左傳·宣公三年》出現“鄭文公有賤妾曰燕姞”的記述。這清楚地揭示了南燕國的地位不顯,斷然不是出過“太保”那樣受人尊崇的高位者的國度。以南燕伯的孱弱,又怎會在春秋初將勢力從河南的延津擴展到山西的曲垣? 對於北白鵝墓地出現眾多置腰坑殉狗的現象,我們應該從當時征服者可能採取的治國理念思考問題。先周時期太伯奔吳,以斷髮紋身融入當地土著;姜太公君齊,也是因其俗,簡其禮,以致人民多歸齊。援吳太伯和姜太公之例,周代封邑於北白鵝一帶的統治者,沿用黃河中下游地區古已有之的殉狗等無傷大雅的習俗,盡快獲得封邑中占人口大多數的原住民的認可,也是正常的選擇。  圖四 賈叔簋銘文 綜上考辨,筆者認為北白鵝器銘中的“匽”氏,是召公奭的後人。“虢季為匽姬媵甗”,應該是虢季為自己的嫁女作器。這與《商周青銅器銘文暨圖像集成續編》收錄的春秋早期“賈叔作晉姬尊簋”性質相同,且直接明確為媵器。而晉侯們在春秋時期數度納娶姬姓女為內寵,晉平公並嫁女於吳王,則是見諸《左傳》記載的史實。其中,史書“晉獻公娶于賈”,與金文“賈叔作晉姬尊簋”銘,形成典籍記載與實物銘文相對應的證據閉環,對本文考辨兩姬姓諸侯間作媵女之器,乃同姓通婚實物證據的觀點,起著重要的神針、定音作用。 [[1]]張政烺先生運用大量材料考證指出:“周時稱王者皆異姓之國,處邊遠之地其與周之關係若即若離,時親時叛,而非周室封建之諸侯。”張政烺:《夨王簋蓋跋——評王國維<古諸侯稱王說>》,載《張政烺文史論文集》,第66-74頁,中華書局,2004年。 [[2]]李學勤先生根據1979年河南淅川下寺M104出土的銘有“余呂王之孫”字樣的編鐘等青銅器銘文,考辨稱王的“呂”人實為“盧戎”,“‘呂’、‘盧’同音,都在來母魚部”。見李學勤:《試說青銅器銘文的呂王》,《文博》,2010年第2期。 [[3]]有人認為該鼎器形流行於西周晚期至春秋早期,認為不能簡單地將時代定於西周晚期。但春秋始於平王東遷,兩京之地已不再屬於周廷。從出土地並結合鼎銘內容看,定為西周晚期是恰當的。 [[4]]張志鵬《由吳王姬鼎銘文看蘇南吳國稱王時間》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心官網,學者文庫欄目,2013年9月17日首發。 [[5]]清張廷濟舊藏遣小子 [[6]]李孝定:《甲骨文字集釋第十》引柳詒徵《說吳》曰:“蓋吳之初文本作夨,即大字像人形。”台灣中研院史語所再版,3213頁。 [[7]]李學勤:《吳虎鼎考釋——夏商周斷代工程考古學筆記》,《考古與文物》1998年第3期。又“同簋”銘原書“ [[8]]黃錦前:《從吳叔襄鼎談到棗陽曾國墓地出土的夨、衛、 [[9]]李學勤先生早年在《班簋續考》(載《古文字研究》第十三輯,中華書局1988年6月)一文中,指器銘中從毛公東伐江淮之間逆亂之戎的“吳伯”就是江南吳君,並與呂伯(都今南陽)受命分別充任左、右翼的觀點有誤。在當時的信息傳達條件下,若周王向遠在敵後的江南吳伯下達參戰命令,如何送達,以及中軍主帥如何協調遠隔千里的吳伯、呂伯同抵征討前線,是一個嚴峻的問題。若從吳虎鼎的考證視角,訂正吳伯是畿內諸侯虞伯,則周王命其率領本部隨中軍毛班出征,會很方便,也更合情理。 [[10]]楊樹達和唐蘭先生,均認為靜簋與班簋同為穆王時器,靜簋中的吳來、呂犅(唐蘭釋“ [[11]]台灣中研院史語所研究員陳昭容,在《兩周婚姻關係中的“媵”與“媵器”——青銅器銘文中的性別、身分與角色研究之二》(中央研究院歷史語言所集刊,第七十七本,第二分,206頁)一文中,將 [[12]]《左传·襄公二十三年》:“晋将嫁女于吴,齐侯使析归父媵之。”時吳王諸樊十二年。 [[13]]同[5],蔡侯尊,第四卷,06010 ;蔡侯盤,第六卷,10171。 点击下载附件: 2196王冰:“虢季爲匽姬媵甗”乃姬姓間通婚證據辨正.docx (责任编辑:admin) |