|

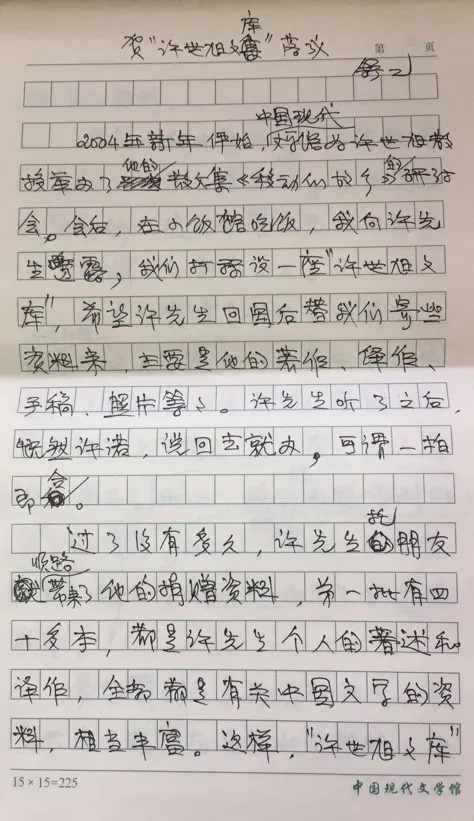

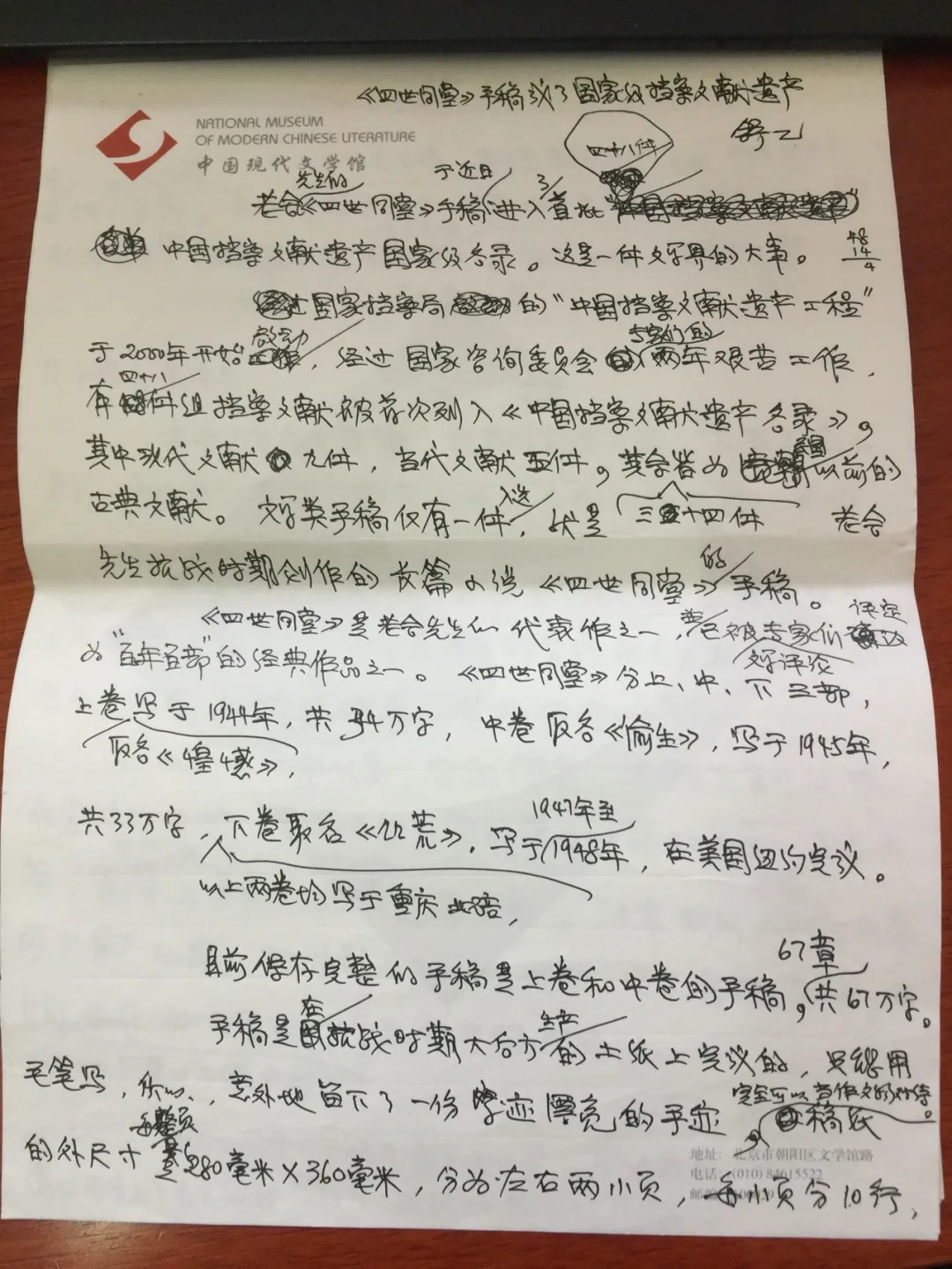

关键词:舒乙 中国现代文学馆 鸟枪换炮,忙得不亦乐乎 1999年底,由于中国现代文学馆业务副馆长和现代文学研究界的权威专家吴福辉老师的力荐,我从北京理工大学调入文学馆,并有幸成为时任常务副馆长舒乙先生的助手,协助舒、吴两位当家的度过、见证、参与了文学馆历史上最繁忙、辛苦也是最丰富、辉煌的时期。 那时,文学馆的主要任务是两项:搬家和准备新馆开馆。一个带有图书馆、档案馆和展览馆多重功能的博物馆,乔迁、换新工作特别劳神费力。由旧而新,升级换代,用舒馆长非常形象的说法是“鸟枪换炮”,可谓百事待举,几乎所有员工都忙得团团转,尤其是馆领导和管理岗位的员工。我负责上下左右内外协调,算是最忙的人之一吧。我办公桌上曾经有三部电话,一天不知道要响多少遍!馆内、市内、国内和国外,几乎无数的人要找文学馆,要找舒馆长。不过,我忙得不亦乐乎。一是我之前只是个普通教书匠,没有做过管理工作,有点新鲜感,每天接见不同的人、处理新出的事,有刺激,有收获。二是馆领导和同事们都那么忙,我就得跟着大家的节奏。尤其是舒馆长,已届花甲之年,日理百机,不知疲倦。他的工作狂精神深深感染我、引领我。工作日,全馆最晚离开的就是我和舒馆长,有时周末还得去加班。  舒乙先生主持巴金主题的活动 我本来以为,2000年5月23日开馆之后,在文学馆这样的清闲单位,就能有闲暇。但是,可能由于最高领导层的重视,由于舒馆长非凡的人格魅力和广泛的社交资源、动员能力和好客热情,开馆之后的文学馆新馆完全可以用门庭若市、车马喧闹来形容。几乎所有的来信来电来人(信封上没有舒乙名字的),都先到传达室或前台,他们转到我这里,舒馆长授权我进行筛选处理,许多事情我就直接处理了;有的要分给有关部门去处理,或者直接上呈舒馆长。 比如,有个人来文学馆看了我们当时的常设展览“中国现当代文学史展”,然后去向杨绛先生说展览里有钱锺书和杨绛夫妇的内容,但都放在了不起眼的地方,而且空间很小,而张爱玲的展板面积反而又显眼又宽大。杨绛先生听了非常气愤,就来信,信封上只有“中国现代文学馆收”。按照权限,由我先处理。我就拆开端详,先是不由自主欣赏了杨先生娟秀而遒劲的硬笔书法。她老人家主要是表示抗议,发牢骚,觉得这样的安排匪夷所思。 由于信里面的抬头是“中国现代文学馆暨舒乙馆长钧鉴”,我读了之后,就把杨绛先生的信交给舒馆长,问他如何答复。他指示我两点:第一,此信要立即藏入文学馆档案库。二,要给杨先生打电话表示歉意,先承诺以后有机会我们再调整展览内容。总的原则是稳住老人家,把她的情绪平复下来,免得再生他端。我奉命给杨绛先生打了比较长时间的电话,传达舒馆长的意思,也顺便向她请教了别的一些问题,那时我写的《情痴诗僧——吴宓传》刚刚出版,有人对我的有些说法表示嫉恨。杨先生说她早就读了我的书,基本同意我的观点。 我的工作需要我早请示、晚汇报。无论多早、多晚,我给舒馆长打电话,他都在清醒的工作状态。而中午呢,可能有的同事能打个盹,但舒馆长根本不可能,因为在他吃饭的时候都有人在等着他办事。他办公室后头有一排门板,很容易折合的那种,门板后面有一张小床,本来是设想让他午休用的,但是,我几乎没有发现他午休过。他精力虽然比很多同龄人充沛,但毕竟年龄不饶人。有时,我觉得他像是打了鸡血——以对文学馆事业的热诚硬撑着。他的解乏之道还包括:下午喝一杯浓茶或咖啡,在快要打瞌睡的时候,用手指使劲揉搓太阳穴,让自己保持清醒。我心疼地觉得,他那时简直是一个人干几个人的活,真可谓是拼命三郎。 亲力亲为,为属下表率 舒馆长最让我感动钦佩的是:他那时已经是“天下谁人不识君”的“舒大人”或“舒大爷”(很多人,包括他家里人都这么称呼他),按照很多大富大贵的人的习惯或逻辑,他只要坐镇指挥或发号施令就行,不用自己多动手。但他有个让我这个“文臣”最敬服的方面,那就是:他喜欢亲自动手,以身作则,任劳任怨,与其把活分派给手下,不如自己干,或者自己默默地先干。他很少强迫员工做事,而他自己事无巨细,鞠躬尽瘁。他不是以制度的硬性或领导的权威压人,而是试图以他个人的榜样力量影响人、感化人、劝导人。 比如,他当时设立一个专家讲解制度,文学馆中层干部和高级职称以上的员工都轮班给来馆参观的团队进行讲解。由我负责排班,馆领导也归我“领导”“调配”。舒馆长亲自表率,一马当先,而且一开始他讲得最多,因为一旦有要员来访,他就会情不自禁地当起导游;而且,他对文学馆的所有角角落落最了解,他让其他同事讲解员跟他学。我呢,一般都会陪同,一方面随时应付一些突发事情,另一方面学习他的讲解内容和讲解方式。有的同事可能把这当做任务完成,而舒馆长是全身心投入地带着满腔热忱地讲解,因为他最喜欢也最热爱文学馆的一草一木、一砖一石、一笔一画。我自己那时本来既不是中层干部也没有高级职称,但在他的精神风范感召下,也经常自告奋勇当讲解员。后来,我负责招了两批馆外的义务讲解员,本馆员工的讲解任务减轻很多。我基本上不再给舒馆长安排固定的讲解任务,但他还是会串场,我也是。  舒乙先生(左三)接待杨振宁先生夜访文学馆  舒乙先生亲自为小学生们当讲解员 有人曾经问过我:“舒馆长那么忙,他本人和文学馆有些对外发布的文件是否都是你这个笔杆子起草的?”我现在可以公开郑重地声明:不是的,大部分都由他自己写初稿(有时候甚至在会议的间隙写就),然后交给我,让我找打字员输入电脑,再由我校对,再由他本人审核、签发。因此,我很感谢他,相当于他替我这个他的下属代笔了。这一点一直令吴福辉老师特别佩服,说只有极少数领导人能做到。  舒乙先生手写的《贺“许世旭文库”落成》发言稿  作为老舍的儿子,舒乙是一个特别有创意思维的人,文学馆从建筑到装修到装饰到布置有很多绝妙之处,最典型的是“九绝”:巨石影壁、四个馆名、“百花齐放”浮雕、巴金手印门把、彩色玻璃镶嵌壁画、作家签名瓷瓶、大油壁画、作家雕像、奇石“逗号”。这些都是舒乙多见广识、贯通融会之后灵感乍现、发现或发明的。他不仅思维奔放,而且具有超强的执行能力,所以能让这“九绝”成为文学馆的现实。他自己也特别得意于此,曾经亲自总结写成文字,让全馆人学习并对外宣讲。后来,他还以“九绝”的同名文章,发表于刊物,并收入《走进中国现代文学馆》一书。 同下江南,帮我网络购票 舒乙超强的动手能力还体现在比年轻人更快地熟练掌握现代电子系统。比如,在网络购票刚刚兴起时,他曾亲自在网上帮我买火车票。 2013年6月底,我老家苏州市吴江区的前文联主席俞前先生突然来电话,让我代请舒乙7月中旬去吴江做一场关于大运河文化的讲座,只有十来天的准备时间。我说舒乙虽然退休十余年了,但社会活动依然繁忙,况且他已经是76岁的高龄了。说实话,我有点不忍心给他增加工作上的负担。我只能试着说说看。我立即打电话到他家里,说我老家也是运河城市,人们热爱运河和运河文化,当地文化人都很敬仰他的运河文化研究,请他支持我老家的基层文化建设,去做一场专题讲座,时间在7月中旬,具体日子由他定;而且我会陪同他前往;但是给他用来准备的时间很少,不好意思。他说让我等等,别挂电话。他查看了他的行程安排,说,他本来计划去浙江建德县参加7月14日举行的一个朋友的散文集首发式,然后直接去郑州参加另一个活动,中间可以挤出半天时间到吴江做讲座。我一方面非常高兴,特别感谢他,给我面子,硬挤出时间,这么爽快就答应了我的请求。另一方面,我开始有点担心,千万别让他老人家因为高强度的连轴转旅行和工作而忙坏了身体。我还担心:7月份的江南处于盛夏,要么是低气压压出来的流火,要么是台风裹挟来的暴雨。不知道舒乙先生是否能适应。 无论是建德还是吴江,主办方都考虑到我们的方便,说让我们自己买机票,到了之后凭票报销。这买票的小事当然得由我这个前助手和后生来做了。我在电话里要了他的身份证号码,准备买机票。第二天,我正准备订票,舒馆长来电话,告诉我说,建德那边预知中旬江南会遭遇台风暴雨,估计航班会延误甚至会取消,建议我们坐火车去。那时,北京到杭州的高铁刚刚开通,从南京直接南下,不用先到上海绕道,因此时间也就五个多小时。他老人家都愿意坐火车,我当然没话说。说到买票的时候,他说网上就可以买。我有点支吾,我只说我尽快想办法买。我在生活中是个动手能力很差的文科生。那时,网上销售火车票的系统不像现在这样方便。我还没学会,我一般都是到我家附近的一个代办窗口去买。那天,也不巧,那个只有一个工作人员的窗口没有开,我就没有买成。到了晚上,舒馆长来电,问我票买好了没有,听说暑假旅游旺季车票有点紧张。我据实说了没有买成。他没有一点责备我办事不力,反而说那就他替我一起买,并要我的身份证号码。我本来想说那哪好意思,我可以再去趟窗口。但我听得出来,他大概已经是老手,而且他想马上把票买下来,就不再执拗忸怩,把身份证号码给了他。过了不到两个小时,他来电说,票已经买好了,还教我说到南站一楼自动取票机上一刷身份证就能取票,非常方便。我们就约在那儿会合。见面后,他给我示范取票程序,我才取了票。 中午从北京南站开出的火车,傍晚抵达建德。那边的人接上我们之后,直奔莫干山,到了山上,天已经黑了。饭后,我们就各自休息。主办方安排了我有生以来住过的最有历史意义的豪华旅馆。江南夏天很热,而莫干山上煞是凉快。许多民国时代的大官富豪都在山上建造别墅,现在都对外经营。其中有蒋介石的、杜月笙的等等。我住的那套是上世纪二三十年代上海滩烟草大王戴耕莘留下来的,就我一个人住,非常惬意。我这是沾了舒乙先生的一个大光。 第二天上午,那个首发式尚未完全结束,主办方就派车把我们送到了吴江,匆匆吃了点江南特色菜之后,我就请舒馆长小憩,因为下午才是他此次下江南的重头戏——一个半小时实打实的个人讲座啊。 在那之前,舒先生已经配合国家文物局大运河的申遗事宜,多次考察多段运河,包括江南运河,对运河的历史和现状、功能和文化了然于心,他还出版了有关的专著《疼爱和思考——一个政协委员的大运河四次考察亲历记》。而且,尽管准备的时间很短,但他还是精心充分备了课件,信息量巨大,条理清晰。再加上他那权威的姿态、潇洒的风度、爽利的京腔、幽默的话语,引起阵阵掌声。舒馆长是我见过的最优秀的演讲家,他对自己的演讲才能也是颇为自得。我做他助手的那段时间,适逢准备新馆开馆仪式和开馆迎客的初期,事情特别繁多,他也爱跟全馆人敞开心扉地交流心得、布置任务,所以经常开会。我这个人平生最怕最恨的就是开会,但舒乙主持的会我听得乐不滋滋,其中一个原因就是喜欢享受他的口才。我有一次问他姐姐舒济女士,舒馆长的口才是如何练就的?年轻的时候就如此出色吗?舒济女士揭短说:“哪儿啊?!舒乙年轻时因为有轻度哮喘,不太爱说话,哪谈得上演讲口才?我也不知道怎么回事,他突然变得能够在任何场合滔滔不绝、口若悬河。”可见,像古罗马伟大的演说家西塞罗一样,舒乙是克服了自身生理和心理的很大局限之后,才成为优秀的演讲家的。这令我尤其佩服。在吴江的讲座极为成功,至今我有些老家的朋友说起来还是啧啧称叹。 讲座结束后,没有来得及吃晚饭,舒先生就让俞主席他们派车把他送去虹桥机场,我一直陪他到候机楼,本想帮他去办理票务。他坚决不让,我恭敬不如从命,看着他走进候机楼,恍然觉得他的身影比以往更加结实高大了。 但是,不久之后,就在2013年秋冬之间的一天,我们单位集体在中日友好医院体检。我到后不久,舒馆长也到了,依然笑眯眯地跟老部下们打招呼,看着依然神采奕奕,精神矍铄。不幸的是,就在那次体检过程中,B超医生让他去复查,又做了彩超,确诊为肾癌。很快他就去301医院做了手术,相当成功。后来,他又去台湾请美国专家做了血液细胞加强更新治疗,做了三个疗程,每个疗程相隔长达两三个月。因此,直到2014年下半年,他才又开始在社会上活动。我想,2013年的癌症手术已经使他元气大消,以至于2015年9月7日教师节前夕因为一次采访受累而突发脑溢血紧急送医,再也没有苏醒,直到离世。他的身体本来是非常硬朗的,在他六十多岁的时候,我曾陪他和师母于滨老师在伸手不见五指的黑夜里在南戴河的大海里游泳。我们都希望他能健健康康地享受他母亲胡絜青那样的高寿。让他受此大病之灾的,可能就是社会给他的太多的工作负担,包括我本人托他办的一些事情。我有时想,假如2013年7月份,他没有那么样的在三个省之间连轴转,是否就不会在两三个月之后发病?为此,我真有点愧悔。 舒乙先生的告别仪式于4月27日上午在八宝山举行。我上周已答应首都经贸大学外国语学院去做学术讲座(从去年一直拖到现在,变更了好几次,好不容易定下双方都合适的时间,实在不好再更换),所以无法去最后看他一眼。敬以此文,表达我对他老人家的歉意和永思。 (感谢文学馆老同事、茅盾故居前主任郭丽娜女士提供照片。) (责任编辑:admin) |