|

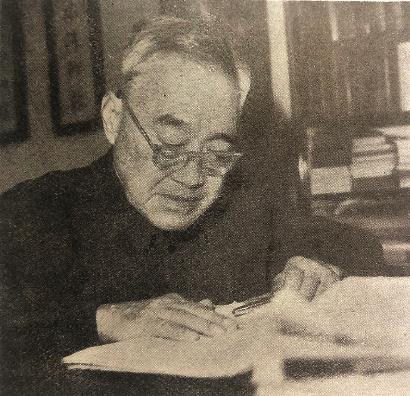

关键词:张世禄 语言学  张世禄(1902—1991)语言文字学家。字福崇,浙江浦江人。1926年毕业于南京国立东南大学。曾任上海商务印书馆编辑,暨南大学、无锡国专、光华大学、云南大学、贵阳大学、重庆大学、中央大学、南京大学、金陵女子文理学院、复旦大学教授,以及上海市语文学会副会长、中国语言学会理事、中国音韵学研究会和中国训诂学研究会学术顾问。毕生致力于中国传统语言学和现代语言文字研究,对音韵训诂之学造诣尤深。著有《中国音韵学史》《中国训诂学概要》《中国文字学概要》《中国声韵学概要》《中国古音学》《广韵研究》《语言学原理》《古代汉语》《张世禄语言学论文集》等。 谈起我国现代语言学的先驱,在学界有“南北双璧”一说,“北”是北京大学中文系教授王力,而“南”便是复旦大学中文系教授张世禄。张世禄是一位全能型的语言学家,在语言学园地里勤奋耕耘一生,他著作等身,共计了发表近20部著作、110多篇论文,他的“足迹”几乎遍布语言学的各个领域,在古代汉语、现代汉语、普通语言学等领域均有建树。2020年,备受学界关注的400多万字皇皇巨著《张世禄全集》出版,全面展现了他毕生的学术成就。在新旧学科范式更迭的20世纪,张世禄留下的学术富矿中贯穿着不变的思考,那就是引进西学、面向汉语实际,为走出具有中国特色的语言学道路奠基。正如他的学生、《张世禄全集》主编申小龙所说:“先生毕生致力于对中国传统语言研究的继承、改造、发展和创新,引进、消化、吸收现代语言学的理论和方法,与同时代的中国现代语言学前驱们一起,促成了传统语言研究全方位的质的更新,奠定了中国现代语言学的科学基础。” 引进西学,用科学的方法革新音韵学传统 1902年,张世禄出生于浙江省浦江县东乡的一户书香门第,他的祖上三代都以教书为业。语言文字学旧称“小学”,是研究“经学”的基础和入门工具。和大多数老一辈的语言学家一样,幼承庭训的张世禄从小就熟读四书五经,对古文产生了浓厚兴趣,直到五四运动后才开始接触白话文和外语,这为他后来研究古代汉语打下了深厚的根基。“五四”以后,在新旧文化激烈碰撞的背景下,引进西方语言学理论对中国传统语言学进行革新发展,成为20世纪初一代学人的使命,也是张世禄年轻时便立下的志向。 1921年,张世禄考入南京国立东南大学中文系,师承胡小石、陈中凡、顾实、柳诒征、竺可桢、梅光迪、吴宓等著名学者,也曾听过章太炎、梁启超等学者的讲学。在这些国学大师的熏陶下,张世禄潜心研究“小学”,他通读了清代文字学家的著作,如段玉裁的《说文解字注》、朱骏声的《说文通训定声》等。但他不愿追随前辈们的老路子,而试图用科学的方法来革新传统研究。“小学”分为形体、音韵、训诂三个门类,其中张世禄觉得“音韵”最难学,他在广泛涉猎高元、赵元任等前辈学者的著作、同时参考各国的语言学书籍后发现,传统音韵学上的种种“乱象”究其根源在于方块汉字拼音的使用,使得语音的变迁和纷歧无法在音读上反映出来。中国音韵学的进步,必须采用一种适当的音标字母来作注音的工具,用现代科学的语音学方法来改造。在众多学说之中,他特别欣赏瑞典语言学家、汉学家高本汉运用西洋比较语言学的方法来研究汉语语系,因而不遗余力地翻译介绍他的学说。赵元任曾在一次见到张世禄时将高本汉的《汉语词类》与章太炎的《文始》相提并论,张世禄深不以为然。他认为章太炎、黄侃等前辈学者虽然在古音研究上集前人之大成,似乎达到了顶峰,但是其方法仍是古典式的、不成系统,一旦运用现代科学理论就能看出他们的局限。自此,张世禄另辟蹊径,走上了用西方语音学原理研究音韵学的科学道路。 上世纪30年代初,张世禄陆续出版了《中国声韵学概要》《中国古音学》《音韵学》《广韵研究》等著作,并于1938年出版了我国第一本用现代语言学的眼光来梳理传统音韵学研究历史的专著——《中国音韵学史》。张世禄的音韵学著作产生了深远的影响,上世纪80年代,以音韵学研究而闻名的王力在复旦大学讲学时看到张世禄在台下,也曾谦逊地说:“张世禄先生是我的导师,我是读张先生的书开始研究音韵学的。”音韵学研究之外,秉持着“中国语言学若要成为一门独立的科学,必须吸收和借鉴西方语言学理论”的理念,早年的张世禄也积极介绍西方语言学理论,出版《语言学原理》《语言学概论》《语音学纲要》等著作。正如王力曾说:“最近五十年来,中国语言学各部门如果有了一点一滴的成就,那都是普通语言学的恩赐。”张世禄在上世纪30年代出版的这些著作,为普通语言学知识在中国的普及发挥了至关重要的作用。 上世纪20年代起,张世禄先后在福建厦门集美学校、暨南大学、复旦大学、中国公学、无锡国专、光华大学等校任职。在当时,因为张世禄在学界极高的声望,国民党政府一直试图拉拢他。上世纪40年代,为逃离汪伪政府构陷,他携新婚妻子张瑞云离开上海到西南各省,在颠沛流离的战乱生活中仍潜心问学、笔耕不辍。据张瑞云的回忆,“当时正值抗日战争时期,大儿子刚满周岁,女儿又出生了,一家人生活十分艰辛。吃的是夹有沙子石子杂粮的糙米饭,睡的是高低不平的硬板床,用的是一块破板两只长凳搁起来的‘写字台’。白天张世禄备课编讲义,或上图书馆钻研业务,晚上就在小碟子加上三根灯草的油灯下翻译房德里耶斯的《语言论》。操持家务的她稍有空闲就用布兜背着老大,抱着老二出门游荡,只有这样才能让仅10平方米的租房安静下来,让张世禄静心工作。”(申小龙,《张世禄全集》前言)解放前夕,国民党教育当局已替他准备好飞机票,劝他到台湾去。但他却坚定地选择留下来,献身于社会主义新中国的教育事业。 1947年,张世禄曾作一首《自嘲》诗:“书剑飘零作客频,莲花落里探真情。分明别有青云路,犹把儒冠自误身。”那年他45岁,正走到人生旅途的一半,许多人说,此诗是他前半生的总结,也是他后半生的预言。 回应时代需要,为普及语言学知识“雪中送炭” 解放后,张世禄先任南京大学、金陵女子文理学院教授,1952年院系调整时来到复旦大学任中文系教授。他在复旦大学和华东师范大学开设了语言学概论、现代汉语、古代汉语、汉语诗律学等课程,悉心地培育学生。上世纪50年代以后,随着斯大林有关语言学理论著作的输入和推广,张世禄意识到“用马列主义观点、方法来研究汉语语言学实在是非常必要的”,因而努力用辩证唯物主义作为指导思想来研究汉语发展的内在规律。 当时,国内学界研究语法者多,研究词汇者少,而词汇恰恰是我国现代语言学的薄弱环节。于是,张世禄将目光转向这块荒芜的角落,发表《小学词汇教学基本知识讲话》《普通话词汇》《小学语法修辞》《现代汉语》(与胡裕树等合编)等著作,以及《词义和词性的关系》《汉语历史上的词汇变化》等一系列论文。其中,《现代汉语》中的词汇部分是他数十年词汇研究的结晶,其中提出了许多创新性论点,最引人注目的是他的同义互训词理论、基本词理论和类义词理论。在申小龙看来,先生词汇研究的一大特色,是将词汇学研究和传统训诂学的研究结合起来,“不仅为汉语词汇学的研究开辟了崭新的领域,也为汉语词汇研究突破西方词汇学的传统模式提供了成功的范例”。 值得一提的是,在张世禄的词汇学著作中,有很大部分是为了中小学语文教师和普通读者所作,如《谈文学语言的教学问题》《怎样正确地认识同音词问题》《怎样阅读古典作品》等论文,这些文章一改往常语言学著作的艰深晦涩,文字简明、深入浅出,并且直击语文教学实践中存在的难点问题,为语文教育的改进作出了重要贡献。也是在上世纪50年代,为回应文字改革的时代需要,张世禄连续发表《汉字改革的理论和实践》《汉字的改革和简化》等多篇论文,就汉字拼音化的意义和作用解群众之所惑。事实上,像这样面向大众的语言学普及是张世禄一生非常重视的工作。在他的著作中,普及性著作占一半以上,解放以后所作的论文中,这样的文章占到了百分之八十。正如学生胡竹安所说,“先生是学术界的权威,但他并没有某些学者那种不屑眼睛向下的高傲。相反,他看到国内语言学知识普遍贫乏的现状,认识到提高先得要有一个普及的基础,学问只有面向群众才有真正的意义,因而把许多的时间和精力尽先用在‘雪中送炭’上。”(胡竹安,《世禄先生在普及语言学知识方面的贡献》) 上世纪50年代,与王力在北京大学的汉语史课程几乎同时,张世禄在复旦也开讲“汉语史”课,当时全国开设这门课的就是这两家。1956年,王力出版了我国研究汉语历史发展的第一本专著《汉语史稿》,而后多次再版;但张世禄的汉语史教材却因为历史原因而长期湮没无闻。在50多年后的今天,随着《张世禄全集》整理工作的开展,尘封多年的《汉语史讲义》终于重见天日。复旦大学中文系教授陈光磊认为,这部著作从上古甲骨文字到现代五四时期汉语言,全面检点研究了4000余年汉语史,堪称是继王力《汉语史稿》后又一部汉语史研究的鸿篇巨著,是中国语言史研究的可喜收获。 打破“洋框框”,致力语法学的本土化创新 张世禄是语言学界引进西学的先驱,但在他的治学道路上,面向汉语实际、注重汉语的民族特色是他一贯的主张。在复旦大学中文系,他与同为中国第一代语言学家的陈望道、郭绍虞共同提出要走中国特色的语言学道路,为语言学的复旦学派奠定了宝贵的传统。拨乱反正后,步入耄耋之年的张世禄不顾年老体迈,着手进行“自我抢救”的工作,“为祖国的语言科学再作努力,以尽绵薄之力”,其中一项重要成果便是大学汉语教材《古代汉语》。他将研究方向转向语法学,通过一系列专论和演讲的形式提出了让人耳目一新的语法理论体系,为长期在洋教条束缚下裹足不前的汉语语法学研究注入了生机。 1980年,张世禄发表《关于汉语的语法体系问题》一文,他直言不讳地对近一个世纪以来抄袭西洋语法学理论而建立的汉语语法学提出了批评,“有时发现一些汉语语法的特点,觉得为西洋语法学上不能概括的,就陆续加以增添补缀”,其结果是语法体系越来越烦琐和难懂难记,不利于普及文化和工农大众学习。因此,要精简当前的一些“学校语法体系”,首先“要打破许多洋框框的束缚”,张世禄将其归结为在词类、结构形式和句子类型三个主要方面的“三根绳索”。他还多方面地论及前人没有提出过的汉语语法特殊理论问题,比如,他从根本上否定了被汉语语法分析视为“金科玉律”的以形式为纲的西方语言分析原则,提出“汉语句子的成立要素不是属于语法结构形式”这一新颖的命题,这些论点对当时的学界来说是振聋发聩的。“在当代中国语言学者中,如此鲜明地向积重难返的传统语法观念挑战,张世禄先生是第一人。”申小龙至今仍对读书时先生的一场关于语法的学术报告记忆犹新,“当时先生年事已高,由青年教师搀扶着走上讲台,在如此高龄还能提出一个全新的学术体系,这在他的同辈学者中是绝无仅有的,这样的学术勇气我们都非常钦佩。” 1985年,张世禄出版了凝结其毕生研究成果之精华的《张世禄语言学论文集》。他在“前言”中写道:“语音在语言学中物质性最强,与自然科学联系较紧密,各民族的语音规律往往有相同之处,所以学习汉语语音时,宜多多采用西方先进的技术和方法。至于语法,民族标志的作用特别显著,所以研究汉语的语法时不应当生搬硬套西洋的语法学。至于词汇,它的性质和基础,我认为是介于语法和语音之间的,所以有一部分可以参考西洋词汇学,另一部分必须强调汉语的独特性,不应当一味模仿西洋语言学。”这是他毕生语言学研究经验的总结,也为我国现代语言学的发展树立了标尺。 给研究生上的第一课,是从“逐出师门”的教诲中开始 值得一提的是,在张世禄一生发表的著作中,有许多都是为学术争鸣而作,如发表于上世纪40年代“文法革新”讨论的《向哪儿去开辟中国文法学的园地——敬答光焘先生》,针对周祖谟先生《汉语词汇讲话》而作的《词义和词性的关系》(1956),以及《古汉语里的偏正化主谓结构》(1959)《汉语词源学的评价及其他——与岑麒祥先生商榷》(1963)等等。实事求是、敢于争鸣是他的治学原则,在学术问题上,政治上极为谨慎的他却出奇地“倔强”——上世纪60年代初,语言学界出现了“语法”与“文法”术语之争,陈望道校长出于本土化的考量力主“文法”,但张世禄根据术语使用的社会性原则,坚持“语法”。 这样的治学态度也一以贯之在张世禄对学生的教导和要求中。学生李行杰记得,1962年他和朱庆坪考取了张世禄的研究生,在先生的寓所客厅上课。第一次上课,张世禄指着墙上其胞兄、在美术界与徐悲鸿齐名的著名画家张书旂的花鸟画对学生说:“为这幅画,一名很有才华的学生曾被家兄逐出师门。”原来,这位学生有次近半年没交作业,最后交的却是这幅花鸟画的临摹品,临摹得惟妙惟肖,几可乱真。学生期待老师的称赞,不料张书旂勃然变色,斥责道“我没有你这样的学生!没出息。你跟在我后面亦步亦趋有什么意思?至多成为又一个张书旂,可是张书旂又算什么呢?”就这样,这位学生被断然逐出了师门。“我们做研究生的第一课,就从这‘逐出师门’的教诲中开始。”李行杰说,“在以后的几年中,先生反复告诫我:要独立思考,走自己的路,不要轻信别人的结论,即使是老师讲的,也不能全认作真理,要多问几个‘为什么’。”令李行杰颇为感动的是,一年后朱庆坪因眼疾休学,只剩他一人听课,但先生还是专门写了《等韵学讲话》的讲稿,雷打不动地每周二晚上为他上近四个钟头的课。(李行杰,《新松恨不高千尺——张世禄先生治学回忆》) 在复旦大学中文系,张世禄是公认的“课上得最扎实、最会带研究生”的导师。语言学是艰涩枯燥的,但张世禄却总能把它讲得明快生动。据学生们回忆,在他的课堂上总能听到阵阵笑声,哪怕是音韵学这样令年轻人望而生畏的“绝学”,他也能讲得深入浅出、通俗易懂。他的板书非常有条理,“端正凝重,一笔一划,毫不苟且”,两堂课下来,满满的黑板就是一个清楚的提纲,“每章每节之间总要有关联、照应,好像章回小说一样,‘欲知后事如何,且听下回分解’”。 讲课讲得好,得益于张世禄在长达60多年的教学实践中所摸索出来的“方法论”。早在20世纪40年代,他就在重庆中央大学中文系的学生中成立了语言文字组,开我国教育史上语言学专门化教育之先河。作为教学和科研紧密结合的典范,对语文教学方法的研究也是张世禄学术成果中重要的组成部分。他在语文教学上提出了许多创新性的观点,切中教学问题的时弊。比如,古文读本常见的作品编排方法是先秦开首,明清收尾,由源至流,能了然书面语的发展趋势,但张世禄认为这样和教学与教材编排难度由浅入深的原则不符,在古文教学上“逆流溯源”更为有利,先读《聊斋》、明清小品,次读唐宋八大家散文,再读《史记》《汉书》《左传》《孟子》《论语》及其他先秦诸子,最后读《周易》《尚书》,这样循序渐进,适应性更强。(申小龙,《张世禄全集》前言) 为学界不断贡献思想之光的同时,张世禄一直承担着超负荷的教学任务。1981年,张世禄被国务院学位委员会批准为高校文科第一批博士生导师。他身上的担子更重了,随之而来的是更为忙碌的教学工作,是一再被压缩的科研时间,正如他在给学生的信中提及:“弟台劝我将一切杂务摆脱,事实上杂务正像狂风暴雨般的向我袭来……修改‘音韵学史’和编写‘诗律学’的计划,不知何时能够实现!‘日月逝于上,体貌衰于下’!只有自己叹惋。”但他仍然坚持亲自培养学生,在晚年视力很差、读写异常吃力的情况下,他依然对学生有求必应,评审论文几乎把纸贴在面孔上。改革开放后,他以耄耋之年带了三届硕士研究生和两届博士研究生,直至他去世。“张先生晚年就像一头老牛。它任劳任怨,吃的是草,挤出的是奶,终日牵挽着超重的车辆,行走在一眼望不到尽头的山坡路上。”学生严修这样说。 1991年,教了一辈子书的张世禄荣获国务院“为发展我国高等教育事业做出突出贡献专家”的荣誉称号和国务院特殊津贴。而这一年,他因病与世长辞,享年90岁。 (责任编辑:admin) |