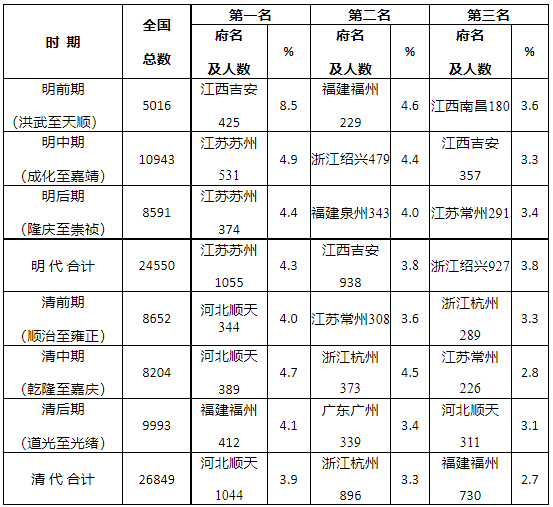

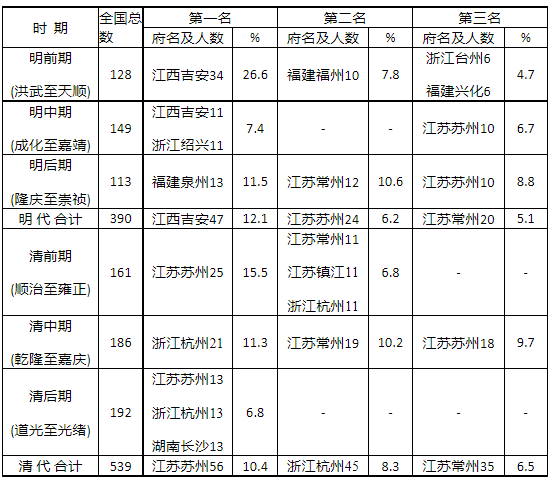

摘 要:明初江西吉安府人文之盛,尤其是进士和巍科人物、宰辅、会试主考官,以及稍后的思想家群体等在全国的占比,不仅明清时期是独一无二的,而且在整个中国历史人文地理中也几乎是绝无仅有的。综合考察这些因素,本文断言,明初江西吉安府创造了中国历史人文地标辉煌之最。此外,元代吉安路各州县的进士密度也为全国之最,且明中叶占据中国文化制高点的仍是吉安府。“吉泰民安”,独领风骚三百年,在中国文化史上谁与争锋?由于目前揭示的如经济(传统)发达、移民因素、科举传承、书院众多、会试主考官扎堆等都还不足以诠释其不可思议之成因。故本文在前人的基础上,提出一个还有待进一步求证的假设:作为近代以前长江下游与岭南交通纽带的赣江,其中流的吉泰盆地,在明初形成了当时我国最重要的海内外贸易物资中转港兼集散地,由此带动的航运、制造、种植、商业等诸多产业及其繁荣使吉安人富甲一方,这对本将喷薄而出的吉安文化高峰的形成起了直接的、或锦上添花的作用。文未,对“绝后”,即此后中国文化史上不再出现一府独秀的现象作了扼要分析。 关键词:明初 吉安府 科举 人文地理 中转港兼集散地 引 言 假设中华人民共和国成立至今,在任何一项全国性的重要文化考试中,如高考,某地级市的考生所取得的累计成绩,不仅是考取的人数最多,而且全国前五名的考生人数第一,且这个第一的人数相当于包括省会城市、乃至京城在内的全国所有城市中第二名至第七名之和您相信吗?本文主要介绍的明初江西吉安府的科举成绩就属这种情况。这一盛况在中国历史上既是空前的,也是绝后的。至今记录仍未打破;未来恐怕也不会再现。很有可能将成千古绝唱。真是叹为观止,不可思议! 我国自古就有赞誉某地人文鼎盛或物产丰富的传统。典型的如唐王勃的《滕王阁序》,用“物华天宝”、“人杰地灵”来赞美“豫章故郡”、“洪都(今江西南昌)新府”。再如,北宋词人柳永在他的《望海潮·东南形胜》一词中,有脍炙人口的“钱塘自古繁华”,“参差十万人家”等句来形容杭州的繁庶。可是,真正从地理学的角度讨论地域文化是二十世纪以来的事。然而,迄今为止相关的重要文章,几乎都是以省或城市为单位进行比较的,忽略了府(地级市)一级的行政区。所以,长期以来,明初乃至传统社会庐陵文化的知名度都不太高。[1]晚近三十年来,虽然已有人不断提及,但几乎都是就事论事,仅注意到明初吉安府的科甲和仕宦盛况,既没有把此投放到整个中国历史人文地理中来考察,也没有从当代人才学的角度做人才史的比较。 二十余年前,笔者曾发现明清时期全国的人才中心随着科举中心的转移而转移,其中,明初的科举中心和稍后的人才中心均在江西吉安府。[2]当初我就感到非常惊讶。但由于自己不久把研究的重心转移到解决“钱学森之问”等上,既未在明清史上做进一步的深化,更没有把她放在中国历史人文地标中加以考察。而二十余年来,学术界似乎也没有对以上研究有多大的推进。 然而,这一不可思议的现象一直印在我的脑海里。前几年,由于笔者重返进士地理分布的研究,尤其是当获悉,为原属江西吉安府的吉水“吉安中国进士文化园”开园营造学术氛围,2020年度的科举学盛会将在吉水县召开的消息后,[3]直接促使我对当年的一个发现做专题讨论,兹将明初吉安府“空前绝后的辉煌,不可思议的成就”之人文景观展现于此,并提出一个还有待进一步求证的假设:作为近代以前长江下游与岭南交通纽带的赣江,其中流的吉泰盆地,在明初形成了当时我国最重要的海内外贸易物资中转港兼集散地,由此带动的航运、制造、种植、商业等诸多产业及其繁荣使吉安人富甲一方,这可能是明初江西吉安府,在中国历史人文地标中具有独特地位的直接原因,以抛砖引玉。 一、空前绝后的辉煌, 不可思议的成就 在切入正题前,我们先要解决在吉安历史上是哪个朝代最辉煌的问题?大概是宋代的欧阳修、文天祥、杨万里的名气更大吧?有人在专题介绍庐陵文化的内涵和特征时认为:“庐陵文化有两个高峰期,一是宋代,二是明代。尤其是宋代处于顶峰”。[4]说庐陵文化在宋代和明代形成两个高峰期没错,但认为“宋代处于顶峰”则似是而非。提出这个观点的,是位于吉安本地最高学府——井冈山大学的邱峰老师等,应该具有一定的代表性,这说明当代一些吉安学人,还没有把自己的文化“家底”真正搞清楚,可能会影响当地政府对庐陵文化的定位和学者的研究重心,故必须指正:庐陵文化的顶峰是明代,确切地说是明初。 窃以为,衡量中国封建社会后期区域人文盛衰的主要指标,是科举人物、仕宦(主要指文官,下同)人物和专家学者三项。 (一)明初吉安府创造了明清乃至中国科举史上的多个第一 宋以降,著名的文化人物大多是科举出身;士气强劲之处便是进士汇集之地。科举人物的多寡是衡量一个地区经济、文化、教育发达程度和人才兴衰的一个最客观的指标,拿何炳棣先生的话说,进士分布是人文地理分布,乃至广义社会“力量”研究的“最佳资料”。[5]应该强调的是,明清乡、会试实行区域配额制度,故科举人物(主要指进士)不仅要看数量,也要重质量(名次)。所以,本文从进士的数量和质量两方面考察。 1、明代前期吉安府进士全国占比在历代大一统王朝都属第一 ① 明清各期进士领先三府人数及同时期全国占比 表1 明清各期进士领先三府人数及同时期全国占比时 期全国  资料来源:明代进士。朱保炯、谢沛霖:《明清进士题名碑录索引》(上、中、下册),上海古籍出版社1979年版;清代进士。江庆柏:《清朝进士题名录》(上、中册),中华书局2007年版。 说明: 第一,明代共举行88科会试,虽然洪武三十年(1398)殿试分春、夏两榜,但由于其中夏榜非全国性录取,本表不计;崇祯十三年(1640)263名“赐特用出身”者,本表不计;本表仅计88榜殿试中有姓名、籍贯可考者。因明代的进士籍贯有户籍和乡贯之分, 并有者(称“双籍进士”)本表均按乡贯计算。按:明代前期吉安府的“双籍进士”有8个,若按户籍计则总数为417人。又据邱进春的《明代江西进士考证》(浙江大学人文学院博士学位论文,2006年)统计,此期吉安府的进士为411人(双籍者按户籍计),但为保持本文相关数据取舍的统一,本文不便对20多年前研究方法和统计数据作全面修正,明初吉安府的总数仍按425人计。我想,即使取邱文的411人,[6]与本文也仅相差3.3%,在全国的占比相差0.3%,包括相关的其它问题都不会影响结论。 第二,清代共举行112科计114榜会试、殿试,本表包含其中的两榜满榜进士。与表内其他的府所属仅10来个州县甚至更少不同,清代河北顺天府有24个州县,故顺天府平均每州县的人数并不是很多。 由表1可知,明代前期江西吉安府一枝独秀,出了425个进士,竟占全国同期总数5016人的8.5%。而且,与明清其它五个时期相比都是遥遥领先。这一实绩是明初吉安府所有人文现象的基石。还要指出的是吉安府貌似江西中部一个不那么耀眼的府,而其它时期获第一名的府,除了大名鼎鼎的苏州府外,都是省治乃至京师所在地的府,这更显得令人惊叹。 顺便提及,洪武至天顺朝江西共进行了30次乡试,其中吉安府夺得了20个解元(其中吉水11人),[7]正好是三分之二。这个占比在中国乡试史上也是极为罕见的。作为当时科举第一大省的绝对强府,此实力也显示着吉安府在殿试中一枝独秀是毫无悬念的,也从一个侧面说明吉安籍考生在春闱中录取率高,与吉安籍会试主考官多无关(详后)。 ② 唐宋元进士的集中地 由于《明清进士题名碑录索引》和《清朝进士题名录》等工具书问世较早,为人们研究明清进士的地理分布提供了方便,故当前学术界对进士的时空分布讨论集中在明清,其它朝代鲜有成果。但我们仍可以在为数不多的论著中,大致梳理出唐宋元进士集中地之眉目。由于两宋疆域甚小,非大一统王朝,故我们先讨论唐、元。 A唐代进士的集中地 唐代共产生进士6658人,[8]有学者从中析出有确切籍贯记载的846人,并揭示河南道、河北道、江南道是唐代进士的“密集道”,这三道中进士最多的府(州)分别为河南府(35人)、定州(28人)、苏州(38人),全国占比最高的苏州也仅是4.5%。倒在“一般”的京畿道(原文为关内道)中,有59人的京兆府,[9]全国占比7.0%,若把唐代也分前、中、后三个时期,京兆府某期人数的占比有可能≥8.5%。可致细分析,唐代的京兆府不仅是京畿之地,而且其辖21个县(741年行政区划),[10]这相当于唐代一般的四五个府、明清的二三个府。故严格地说,不管京兆府在唐某期的人数占比是否≥8.5%,都不具备可比性。换句话说,唐代某期一“府”进士人数的占比≥8.5%的可能性没有。 B元代进士的集中地 元朝科举制度,实行的是族群配额与区域配额相结合的双重配额制。前者指考试录取蒙古、色目人为一榜,称右榜;汉人和南人为另一榜,称左榜。四等人的乡试和会试配额均各为总数的四分之一。本文对右榜和区域配额不予讨论。仅讨论左榜——汉人和南人进士的籍贯分布。与元史上一般所指的“汉人”主要是北方汉民族和女真、契丹、高丽等北方民族,原来金国统治范围内的汉民;“南人”为南宋统治范围内的汉民概念不同。元代科举考试中的南人名额集中于江南三省(江浙、江西和湖广),再加河南行省的南部。该省北部及四川、云南与北方各省及征东省(高丽)归为汉人名额。[11]现据萧启庆的《元代进士辑考》统计[12],已知元代有籍贯可考的左榜进士为591人,其中南人为316人,进士最多的三个路(含府、州,下同)是江西吉安路31人、湖广天临(长沙)路20人、江西抚州路19人;[13]汉人为275人,其中进士最多的三个路是中书晋宁路31人、河南汴梁路25人、中书大都路17人。这里,汉人与南人的进士集中度貌似差不多,可实际并非如此。因为,这些汉人区的路所辖的州县数倍于南人区的路。如晋宁路所辖58个州县、汴梁路所辖42个州县、大都路所辖29个州县,3路合计129个州县,平均所辖43个州县;而南人区的吉安路、天临路、抚州路,  平均所辖州县不到9个。[14]故实际上南人区的前3路,各州县的进士密度远远大于汉人区的前3路。[15]现我们按第一的吉安路、晋宁路计,其全国占比5.2%,远低于明初吉安府的全国占比。 由此可见,明代前期吉安府进士全国占比在历代大一统王朝都属第一。 C两宋进士的集中地 北宋全国有籍贯可考的进士总数12779人(不考虑“宋代不确定时期”的899人,南宋同),[16]又据贾志扬先生统计,北宋全国进士的前三州(相当于明清的府,下同),是福建路建州809名、福州550名、两浙西路常州498名,其中最多的建州占全国的6.3%。但限于条件,贾志扬据地方志统计的两宋进土,[17]相对于乔亦婷按《宋代登科总录》(傅璇琮主编,龚延明、祖慧编撰,广西师范大学出版社2014年版)统计的是不完全的,如贾文中福建路总数只有2600人,而乔文有3503人,故应考虑这个差额,即在6.3%的基础上,再乘以1.347(3503/2600),则建州占全国的8.5%。名义上正好与明初吉安府的占有率持平。 南宋全国有籍贯可考的进士总数25258人,[18]再据贾志扬先生统计,南宋全国进士的前三州是福建路福州2249人(这是中国科举史上一个朝代一州/府进士的最大值,福州也因此确保其历代进士总数全国遥遥领先之地位)、两浙东路温州1125人、明州746人,[19]其中最多的福州占全国的8.9%,已超过了明初吉安府的比值。与北宋一样,应再乘以不完全因素的比例1.694(福建路总数乔文7667/贾文4525),即15.1%。 但要说明的是,第一,宋代非大一统王朝。与北宋并立的政权还有辽,西夏,吐蕃等国;南宋则仅是半壁江山。第二,两宋是中国科举史上南北比例最悬殊的时期,其中北宋整个北方的进士才1404人,仅占全国总数的11%;而南宋区区91个北方籍进士,[20]应该是流寓南方的北方籍考生而已。所以,北宋建州和南宋福州这两个占比,与明初吉安府的占比含金量是不同的。 2、明代前期吉安府巍科人物全国占比,至少在明清科举史上是绝对的第一 虽然会试也是全国性的考试,但从政治等角度考虑,元明清多数时间内的会试是分区录取的,尤其是清康熙五十一年(1712)后,分省取中(《清史稿·选举·三》);会试录取的各省考生,及其参加无黜落的殿试后成为的进士,其数量只是分区乃至按省分配的结果。所以,会试上榜者的文化不一定代表全国的水平。而殿试的名次至少从理论上来说,是所有参加的会试中式者完全自由竞争后分出高下的,这才真正代表全国的水平。由于目前学术界对进士名次的量化讨论仅限于巍科人物,即会试中式的第一名(会元),殿试中式的一甲第一名(状元)、一甲第二名(榜眼)、一甲第三名(探花),二甲第一名(传胪),也即会试第一名、殿试前四名的合称,每科共5人。研究表明,从宏观上讲巍科人物的分布更能反映明清的社会文化地理,这也可反证:明清时代的科举考试及其成绩排名是比较客观、公正的。[21] 由表2可知,明代前期,吉安府共获得了34个巍科席位。他们分别是泰和10人:杨自立、尹昌隆、宋琮、杨相、陈循、曾鹤龄、康琰、陈宜、曾蒙简、罗璟;吉水10人:胡靖、王艮、周述、周孟简、邓珍、周叙、王鑑、刘俨、夏积、彭教;永丰6人:吴观玄、曾棨、刘素、朱缙、钟復、刘定之;庐陵3人:李贯、萧时中、陈文;永新2人:江玉琳、刘升;安福2人:彭时、彭华;万安1人:刘哲。 这个数据,相当于同时期全国第二至第七名,即福建福州(10人)、兴化(6人)、浙江台州(6人)、杭州(4人)、江西抚州(4人)、江苏苏州(4人) 等六个府之和。[22]可见,明初吉安府巍科人物全国占比是何等的不可思议! 此外,明初吉安府在巍科人物上的建树,还创造了明清史上的多个第一。如明清史上一府包揽一甲和一府连续二科包揽一甲的,仅建文二年和永乐二年的吉安府;一府包揽巍科的仅永乐二年的吉安府。也因吉安府在明初的辉煌,不仅使吉安府巍科人物的全国占比,在明代处于第一,而且在明清两代都处于第一。 表2 明清各期巍科人物最多的三个府及全国占比  资料来源:同表1。 说明: 明代。①明代共举行88科会试,虽然洪武三十年殿试分春夏两榜,但由于其中夏榜非全国性录取,本表不予采纳,故仍按88榜殿试计,理当产生440名巍科人物。但其中有49名会元,在殿试中又名列一甲和二甲第一名(简称会元复出者),本表统计中予以排除。另,万历四十四年(1616)会元沈同和因作弊除名,故该科无会元。则本表实际讨论的明代巍科人物为390名。②除了辽东的盖州卫是“实体卫”,无法归入当时的地方州县仍保留卫名外,本表已把其它卫所的进士都划归所在的地方州县。③因明代的进士籍贯有户籍和乡贯之分, 并有者,本表已均按户籍修正。 清代。清代共举行112科计114榜(其中两榜为满榜)会试、殿试,产生了 570名巍科人物。但其中有31名会元复出者本表统计中予以排除,则本表实际讨论的清代巍科人物为539名。 整个明代吉安共产生了47个巍科人物,超过了第二名苏州(24名)和第三名常州(20名)之和;吉安的泰和(15名)和吉水(14名),一府两县(更不要说是非府附郭县了)包揽全国县级前两名等,都是明清史上仅有的。 由于会元和传胪的专用名词在明代才出现,[23]则巍科人物专指明清,且即使把宋代的省试当成会试,把宋元(辽金不论)的殿试第四名当作传胪,我们也无法统计宋元的“巍科人物”的姓名及其籍贯,故上述明初吉安府在明清时期巍科人物各项第一,除了一府包揽一甲外,[24]其他指标也可能是中国科举史上的第一。 综上所述,明初吉安府科甲之盛是空前绝后的。这里要强调,明清全国进士与巍科人物双双领先的地区,等于具备了人才辈出的“双保险”。凡符合这一条件的地区必然会成为全国的文化、人才重镇! (二)明初吉安府籍仕宦人物之多全国难出其右 虽然场屋出身者是通过教育培养的,但科举制度的实质是文官选拔制度。故区域仕宦的多少,不仅能检验科第竞争的成功与否,而且一般地说某一地区、某一家族在文化上升初期读书人首先考虑的是入仕。事实上,在相当长的一个周期内,区域及望族的文化大都是由科举出身的文官举托的,甚至有的家族的经济也有这些人来保护和维持的。故仕宦人物的多少和品秩的高低就成为丈量某一地区、家族人文升降的又一个指标。在中国封建社会后期,新朝之初的大吏多为开国功臣,一代后就大都被科举出身者所取代,明前期也不例外。明前期江西学子出仕为宦者之多全国难出其右,从永乐至景泰,先后形成了以解缙(1369-1415)、杨士奇(1366-1444)、王直(1379-1462)为首的京职江西籍士大夫群体,在一定程度上主导了这一时期的政坛,而赣地又以吉安府为翘楚。如这时期入京担任要职的江西籍官员有42人,其中吉安籍的33人,竟占78.6%。[25]又据对《明代江右闻人》(易宗礼等编,上海社会科学院出版社1993年版)中的明初(取1303-1416出生的)人物的统计,吉安籍的有17人,占该时段江西总数33人的半数强。这两个占比,可是在一个人才大省在鼎盛时期的占比!以下,我们撷取两个更具量化比较意义的文官群体来说明。 1、明初吉安府籍宰辅之集中在中国宰辅史上极为罕见 文官以宰辅为至上,故在文化地理研究中,张家驹、陈正祥和谭其骧都把此当作重要的人文指标。[26]据对建文至成化的39个宰辅的统计,[27]江西籍的有12人, 其中属吉安府的10人。他们分别是:吉水胡广(1370-1418)、解缙,泰和杨士奇、陈循(1385-1464)、萧镃(1393-1464)、尹直(1431-1511),安福彭时(1416-1475)、彭华(1432-1496),庐陵陈文(1405-1468),永新刘定之(1409-1469)。[28]区区一府在八十多年的时间内,产生的宰辅竟占全国的四分之一强,这不仅在明代是独一无二的,恐怕在中国宰辅史上也是唯一的。 2、明初吉安府籍会试主考官全国占比,至少在明清两代遥遥领先 会试是金元明清四代科举考试名目之一。会试“是士人能否及第的最后和最关键性的一次考试”。[29]会试主考官是主持会试之官员。担任会试主考官“是极为荣耀又取实惠的美差”。所谓“荣耀”,皇帝往往把委派会试主考官作为极大的恩宠给某阁臣,或曾经做过他的老师的翰詹官员,[30]是崇高政治地位的象征;所谓“实惠”,是一任会试主考即放二三百名中式者为门生,则考试官与考生在科场外演变为座主与门生的关系,这种师生名义在人情中国中的作用不言而喻。同时,会试主考官本人大多是进士出身。即使对“三途并用”为主体时期的明洪武至成化的54个会试主考官统计,有39人即72.2%系进士出身。且这些人从进士及第到任会试主考官,平均又经历了20年,这时他们的学问已达到高峰。另,明代会试主考官当时的品级,由从一品至从五品的占九成。[31]故明代会试主考官兼备儒林领袖或准领袖,以及较高官衔的两个特征。如山西河津人薛瑄(1389-1464),以礼部左侍郎(正三品)及河东学派创始人的身份,出任天顺元年(1457)会试主考官。 所以,当代专题研究者认为:“观察一个地区考官数量的多少,便可窥知一个地方的文风之升沉消长”。[32]据对明洪武至成化时期有籍贯可考的会试主考官(一人多次出任者不重复计,下同)的统计,全国总数54人,其中人数最多的江西省21人,内吉安府的有15人,占全国27.8%。而整个明代会试主考官人数第二名的苏州府才9人。[33]冯建民对清代顺治至道光朝的会试主考官的籍贯做了统计,[34]笔者把其中的“江南”析分出江苏与安徽,又完成了咸同光三朝会试主考官的籍贯统计,结果表明清代历朝出会试主考官最多的省,也不到明初吉安一府在全国的占比。[35]由此可见,明初吉安府的会试主考官的全国占比至少在明清两代遥遥领先。 明初庞大的吉安籍文官群体,无疑会给当地士子以“看得见,摸得着”的激励。 (三)明代初、中期吉安籍专家学者的贡献 以上指标是传统价值观的反映。尽管会试主考官一定程度上也可看作学者。用当代人才学理论来衡估,科举人物和仕宦人物,即使由翰林至位极人臣也不一定是人才,所以,全面讨论区域人文的高下,还要观察其地有否形成专家学者之群体。  需要说明的是,由于区域科举人物、仕宦人物与专家学者,尤其是著名学者迭现的高峰期不是同步的,而是依次后退相距数十至百年不等,学术大家往往是殿军。故本节的讨论要延伸到明中期。 1、编纂《永乐大典》吉安籍学者贡献最大 因元代统治者在文教和用人政策上,采取民族歧视的落后政策,使元末明初尤其是明初出现了一个学术世家的“真空”,导致明初文化和学术跌入谷底,[36]专家学者群体难觅。但明初吉水人解缙奉命纂修的《永乐大典》足以彪炳史册,其编纂人员尤其是编纂的上层人士应是清一色的学者,是研究明初地域学人的一个难得的样本。 《永乐大典》是中国古代最大的一部类书,也是世界上最早的一部百科全书。为实施这样一个国家重点文化工程,明王朝组织了一个庞大而又高效的编纂机构,规模之大,史无前例。据井冈山大学刘文源教授考证,在编纂《永乐大典》这部巨著时,吉安籍学者至少有38人(已排除原属临江府的新淦县、峡江县籍的3人)参与,“为《大典》的编纂成功起到了引领的关键性作用”。其中,除了大家熟悉的总纂解缙外,还有总裁泰和梁潜(1366-1418)。吉安籍的学者占六个总纂、正总裁的三分之一。副总裁有永丰曾棨(1372-1432)、泰和余学夔(1372-1444),吉水邹缉(?-1422)、刘均(1371-1427)、张嗣祖(1351-1424)等5人,占25个副总裁的五分之一。也即吉安籍参与《永乐大典》编辑工作的上层负责人有7人,占总人数31人的22.6%。这个占比在我国大型古代文献典籍编纂中至少是极为罕见的。而在7个上层负责人和38个总数中,吉水县分别有4个和15个,均为第一。这与明初吉水进士在吉安府最为突出的实力相吻合,也与明初“翰林多吉水”[37]的盛誉相匹配。正如刘教授所言:“以府来论,可谓出力最多,贡献最大。学术史上这一‘吉安现象’,曾使不少人为之惊叹”。[38] 笔者认为,编纂《永乐大典》时解缙、梁潜等的豪华阵容,是明初吉安籍学者在华夏学术舞台上的集体亮相,彰显了自元代以来就形成的科举第一大府的文化实力,在中国文化史上书写下了浓墨重彩的一笔。 2、明代中期吉安籍的思想家之集中在中国历史上见所未见 舞文弄墨对于文人来讲是相通的,写作更是文人的基本功。所以,进士、文臣与文学家不少是“三位一体”的;与区域科举人物和仕宦人物几乎同时崛起的,往往还有作家群。明初的江西及其吉安府也不例外。泰和刘崧(1321-1381)是洪武时期在文坛有重要影响的“江右诗派”的代表人物。而后流行的文学载体是“台阁体”,江西文人是台阁体的主力,而吉安作家群在江西又举足轻重。台阁盟主杨士奇、台阁中坚胡广及台阁重臣王直与梁潜,就是其中的代表。[39] 但在地域文化的比较中文学家的权重不是很大。那么,专家学者里怎样的群体更能代表区域的文化水准呢?笔者认为是思想家。由于我国古代重文轻理,而且那时的思想家不仅是学术流派的宗师或领军人物,同时往往又是教育家、文学家、科学家和文臣,甚或封疆大吏,故在专家学者中思想家的社会地位最高,对区域文化的影响也最大,甚至远远超过名相。所以,笔者认为思想家及其群体是古代地域文化拼比中最重要的砝码;了解中国文化中心转移轨迹的捷径,似乎可以从思想家的出处及其主要活动地的变迁来观察。所以,吴松弟先生在讨论靖康乱后北人南迁对南宋文化的关系时,首先并重点讨论的就是南迁的思想家,及其他们在我国思想文化中心转移中的重要地位,是很有见地的。[40] 王蘧常先生主编的《中国历代思想家传记汇诠(上、下册)》(复旦大学出版社1993年版),辑录了西周至近代的264位思想家,几乎囊括了由19世纪末上溯至公元前1100年,整整三千年间华夏比较重要的思想家。其中明中叶(取出生为1465-1517时段的)全国思想家有18人,江西籍的就有9人,正好占一半。内吉安籍的有8人,他们分别是泰和罗钦顺(1465-1547)、欧阳德(1496-1554)、胡直(1517-1585),永丰聂豹(1487-1563)、何心隐(1517-1579),安福邹守益(1491-1562),吉水罗洪先(1504-1564),永新颜钧(1504-1596),竟占全国的十分之四强。与之相映生辉的,是作为唯“得其传”(黄宗羲语)的“江右王学”大本营,以及新科进士还处于季军的实力,可以说,明中叶占据中国文化制高点的仍是江西吉安府。此外,前已揭,元代吉安路各州县的进士密度也为全国之最。 啊,“吉泰民安”,独领风骚三百年,在中国文化史上谁与争锋? 在半个世纪的时间段,一个府集中产生了这么多的思想家,不仅在明代是天下无双的,在中国历史上也是见所未见的。在这三千年间,即使以省为单位,在百年内的时间段,也仅浙江省在南宋(取出生为1132-1212时段的18位思想家),出现过8位思想家。此外,比较突出的是近代(取出生为1810-1873时段的18位思想家),广州府因得风气先(广州同时也是晚清全国的科举重镇),出了6位思想家,而广州府辖14个县。由此可见,明代中期吉安籍的思想家在全国的占比,同样也是难以想象的。我们如果把这里浙江和广州的情景,投放到中国文化史上,是否也可以悟到思想家集中出现的地域背景吧? 明中叶的思想家大都是心学家,则我们理当对此时期吉安籍思想家群体的形成,与“王学”的关系做一扼要的分析。 吉安籍的这八个较著名的思想家,除罗钦顺外,都是王门弟子、再传弟子或私淑弟子,故这个思想家群体的形成,与王阳明在江西讲学以及王学在江右的盛行,自有不解之缘。但笔者认为,这不是主要的关系。否则,就至少不能解释以下几个现象。 第一,王阳明讲学最早、时间最长的家乡绍兴[41],在明中叶只产生了钱德洪、王畿俩位较著名的思想家,尽管全国占比已相当高了。相反,绍兴也与吉安一样,在其科举高峰过后的明末清初,出了刘宗周、朱之瑜、黄宗羲等三位成就更大的思想家。 第二,王阳明江西讲学的“主会场”、门人弟子云集之地似乎是赣州而不是吉安[42],但是,为何明中叶的赣州没有出一个较著名的思想家? 第三,据钱明先生的比较,“浙中王学与江右王学最大的区别主要以‘讲学’为主,而江右王学主要以‘讲会’为主。讲学相对来说是把重点放在精英层面,而讲会把重点放在草根层面”。[43]按此说,浙中更易比江右出较著名的思想家,而事实相反。 故笔者尽管赞同“与其说阳明一生精神在江右,倒不如说阳明一生精神在庐陵”的说法。[44]但觉得明中叶吉安籍思想家群体的形成,与王阳明在江西讲学以及王学在江右的盛行关系不大,且是符合中国传统社会区域出人才固有的规律的(详后)。 也许有人会说,明代中期的思想家与明初又有什么关系呢? 这要从中国古代出人才的规律说起。据本人三十年的研究与揣摩,以中国人的心理,一个地区或家族在上升初期聪明人首选的、也较容易成功的往往是做官或发财,鲜有献身需要积累、不存在任何侥幸的学术的。只有当一个地区的经济和文化发展到了相当繁荣时,该地人们的价值观才会发生变化,不少尖端人才才会把做学问当作毕生的追求。所以,一个地区或家族在文化上升过程中,出现的人才类型先后常常是科举人物→仕宦人物/文学家→学者→著名学者。则一个地区学问大家的涌现,距离科举高峰期数十至百年是一种常态。 如江浙的进士数早在明中下叶取代赣闽,稳座前二把交椅,并在康熙朝达到顶峰——占全国的30%,此后一路下滑,嘉庆时跌止17.6%。与此同时,17世纪全面开启了中国文化的江浙时代,并业已形成“苏-杭人才轴线”。可是江浙的精神文明对全国学术、思想所产生支配地位的时期,还在紧随其后的乾嘉(1736-1820)时期。如庄存与(1719-1788)、王鸣盛(1722-1798)、汪缙(1725-1792)、赵翼(1727-1814)、钱大昕(1728-1804)、段玉裁(1735-1815)、章学诚(1738-1801)、彭绍升(1740-1796)、汪中(1745-1794)、洪亮吉(1746-1809)、张惠言(1761-1802)、焦循(1763-1820)阮元(1764-1849)、李兆洛(1769-1841)、刘逢禄(1776-1829)等考据学中坚和思想大家,以及汉学吴派、扬州学派、常州今文经学派等握有学术话语霸权的地域学派,都诞生在18世纪初至19世纪初的近百年间。[45]若没有此前二三百年间江浙科举一元中心地位的铺垫,乾嘉时期的江浙文化就不可能如此辉煌。同样,没有宋元尤其是明初独步天下的进士群,吉安籍的思想家群体就不可能在明中叶集体亮相。其实,这与唐中叶的中国经济已经转到南方、北宋南方的进士已占压倒优势,但南方的文化中心在南宋才确立的道理是相似的。 综上所述,以府论,明初吉安诞生了明清乃至中国历史上的多个第一,创造了中国历史人文地标中的辉煌之最,没有之一。其成就既令人赞叹,又不可思议! 二、明初吉安人文辉煌原因讨论回顾 吉安,古称庐陵、吉州,元贞元年(1295)取“吉泰民安”之意,改称吉安。[46]明代吉安府领庐陵(附郭)、泰和、吉水、永丰、安福、龙泉、万安、永新、永宁等9县。她位于江西省中西部,赣江中游,地处亚热带季风气候区,踞温度适宜,土地肥沃,河流密布的吉泰盆地,是我国的历史文化名城。 对明初吉安人文景观进行综合评估的论著似尚未出现,但专题的硏究尤其是明初科第蔚盛的报告已有不少,在汇总相关的研究之前,我们先要了解产生这一现象的时代背景。 第一,江西元代科举的辉煌。进士的地理分布继承性较强。讨论明初的进士分布,首先要了解元代的情况。由于目前唯一专门讨论元代进士分布的论文——《元朝南人进士分布与近世区域人才升沉》,因作者萧启庆先生是按元代的“行省”统计的,又由于江西的若干路划入江浙行省,使得明清版图后的江西其元代的科举辉煌几无人知。笔者率先披露:江西在元代共出115个进士(不含婺源4人),占全国(汉人、南人)有贯可考的进士总数591人(应占实际录取的绝大多数)的19.5%;占南人有贯可考的进士总数316人的36.4%,正好相等于通常认为的文化大省浙江(67)、福建(33)、江苏(15)三省之和,这个省级占比至少是绝后的。故明初江西及吉安科举完胜它省、它府,一点也不意外。不过,虽然元代江西的科举遥遥领先,但是作为第一府的吉安全国占比5.2%,与本文表1中除明初外的其它五个阶段的第一名的全国占比,都比较接近,故在继承上没有特别大的优势。 第二,明代会试录取的南北卷制度,是宣德二年(1427)才正式实施的,故此前进士自然高度集中在科举发达的东南数省,而明初朝廷对江浙富户和浙东士大夫的打击,则这种自由竞争更有利于江西考生。 第三,虽然明代一开科就限定各省乡试名额的,但在景泰四年(1453)前,各省实际录取的举人以不拘解额的科年为主,而按不拘解额科年的录取人数全国又以江西为最,加之该省在明代历科的乡试解额,又几乎都名列前茅[47],则江西参加会试的举人自然就多。作为明初科举第一大省、第一大府的吉安府,必然从上述两个举措中得到了实惠。然后,会试不分卷录取得益的是整个东南地区;至于不拘解额和解额高得到的好处也不是仅吉安府,  至少是江西全省。可明初吉安府的进士是本省第二名、且是省城所在的南昌府的2.4倍。事实上,从表1、表2来看,除了第一名吉安府的数据凸起,第二、三名的成绩与明清其它五个时期第二、三名的成绩并无多大的区别。 第四,有学者提及,由于鄱阳湖水战之后江西为朱元璋提供了极大的经济支持,而江西商人是转运物资的中介力量,因而朱元章和朱棣都对江西商人特别关照,进而形成江右商帮,并使江西商业步入黄金时代。[48]对此,有学者朋友给我私下交流:统治者对江西省域的回报心态,或许也是明初江西科举特盛的潜在原因。这不无道理。但同样不能解释的是,那为何朱明王朝独青睐远离鄱阳湖的吉安府商人呢? 所以,明初吉安府突出的科举成就之原因,主要还得从吉安府内部去寻找。 从现有的成果分析,我们可以把明初吉安文化成就的原因,概括为以下几点:经济(传统)发达、移民因素、书院众多、科举传承、会试主考官扎堆等。 (一)经济(传统)发达 我国古代在相当长的时间内,经济、文化的重心一直在北方。南方的发展相对滞后。江西在汉代被称为“蛮荒之地”,直到“永嘉之乱”晋室南渡后江西的经济才有起色。随着唐开元四年(716)大庾岭路的拓宽,赣江与岭南的水陆联运更加顺畅,江西成了中原连接岭南的主要通道,尤其是鄱阳湖和赣江中下地区,区域开发已全面铺开。故当安史之乱引发了更大规模的北人南迁时,那温度适宜,土地肥沃的吉泰盆地吸引了较多的移民,这些移民带来了先进的技术和文化及其大量的劳动力,加快了吉安的发展,到了元和(806-820)年间,便成了江南“富州”。[49]经过宋元时期的进一步开发,至明初“吉安城成为当时全国重要的工商业城市之一”。在传统中国,评估一地的主要经济指标是人口和赋税,事实上,许多学者也从这两方面进行讨论的。 1、人口众多 人口众多,不仅是农耕社会经济繁荣的标志,也是科举时代竞争功名的一大优势。我们从曹树基的“洪武二十六年分府(区)人口密度”获悉,该年吉安府的人口为172.8万(含军藉人口,下同),是江西人口最多的府,在全国也名列前茅。[50]从这个角度讲,明初吉安府“辉煌的科举成就”,与其庞大的人口基数及其考生群体有关。[51]但又不尽然。因为,在全国来讲吉安府的人口次于苏州府、应天府和青州府居第4位。再如,明初进士第2名的福建福州府,其人口在全国已排在30开外。[52]故人口数量与进士盈缩并无必然的关系。 2、粮税较重 税赋多寡是衡量农业社会经济水平的又一指标。据梁方仲在《中国历代户口、田地、田赋统计》中绘制的《明天顺年间各府州额数》分析,赋税与进士之间的确有一定的关系。吉安府应征税粮44万石,仅次于南昌府而居江西全省第二位,这说明吉安府是当时江西经济最为发达的地区之一,这“为科举提供了必要的物质保障”。[53]但很难说是最主要的关系。因为天顺年间吉安府的赋粮毕竟仅排全国第15位,尤其还不到第一位苏州府250万石的五分之一,尽管苏州府所在的江南是当时的重赋之地。 由此可见,用传统的经济因素,不足以诠释明初吉安府科举的簪缨鼎盛。 (二)移民因素 中国古代经济文化中心的南北转换是与永嘉之乱、安史之乱和靖康之难,及其伴随的三次北人大规模南迁分不开的。三次大移民又是从北到南波浪式推进的。由于江西的地理位置关系,第一次大移民仅涉及该省北部的少部分地区,移民对吉安产生较大影响的是安史之乱后的这次。吉安虽然在唐初已有相当大的开发,但直到安史之乱前的天宝元年(742),庐陵郡的户数才37752,在全国并不突出,到了北宋初年(约980-989)吉州的户数陡升至126453,跃居东南第一,全国第四。[54]显然,增加的相当部分应该是移民。正如吴松弟先生所谓:“唐末五代吉州是移民较多的地方”。还应提及,此阶段“移民上层进入江西地区的南部极限就在吉州地区”。[55] 到了北宋中期江西已成为人口输出区了。但靖康之难后,因距首都临安相对较近,交通方便,江西接收的移民仍仅次于江南,而吉州是南宋初期江西南迁移民进出的中心。这与隆祐太后率官民迁入有关。建炎三年(1129)七月,由于金兵即将大举入侵,高宗安排隆祐太后率“半个朝廷”逃往江西,金军渡长江后沿赣江一路追来,兵至庐陵时幸亏太后因神祇入梦示警,连夜启行。可船到吉安泰和时,护送军队叛变,仅太后等几人弃船上岸狼狈逃窜到虔州,随太后逃亡的大批文官、宗室和更多的百姓就在泰和冲散了,仅宫人便丢失160余人,派送的万名护兵此时尚不足百人。而这几乎是在一夜之间发生的,这批人的许多应该无奈地留在吉安了。[56]如曾任徽宗侍御的奔仕能和时任邢部司门郎的夏泽,就是在这一背景下分别在安福和吉水安家的。[57]再如,吉安在北宋时尚无宗室进士,在南宋后期就出了较多的宗室进士,[58]这应该与这次南迁有关。 由此可见,唐宋时期吉安迁入了较多的移民,其中更有较多的上层移民。[59]又由于“移民运动在本质上是一种文化的迁移”(葛剑雄语),南下的中原移民其先进的文化和农耕技术,必将促进吉安进一步发展,包括科举的竞争力。 如吉水带源王氏始迁祖王朗,自五季迁居带源,到了宋代出了国学生鼎可,鼎可的孙辈分别出了至治元年(1321)辛酉科进士王相,和元统元年(1333)癸酉科进士王充耘。充耘的孙子,就是建文二年榜眼王艮,此后王氏家族又出了不少进士和生员,在明初形成了吉水的科举望族。[60]再如,南宋大臣、文学家周必大祖籍河南,北宋末年祖父诜任吉州通判,因而在此安居。[61] 然后,正如吴松第先生所说:“全国或某一区域的社会经济文化发展,往往是多种因素综合作用的结果,移民只是因素之一。”[62]如临安(杭州)府,不仅是南宋移民最多的府,也是北方的上层移民更多的府,[63]但明代杭州府的进士在浙江省也仅排第四位。从《吉安市志》等新纂的吉安地区的多种地方志的《人物卷》分析,明初吉安的著名人物,大都不是唐宋移民的后裔。可见,唐宋北方移民对明初吉安科名逢掖有较大的影响,但不是主要的原因。 (三)书院众多 书院众多是人们探讨明初吉安科举成功的又一因素。如郑建明在江西历代人口、书院与进士的比较中发现,明代江西各府的人口、书院和进士吉安均排第一,并认为前两者是“确保了吉安府进士全省第一的牢固基础”。[64] 吉安的确具有兴办书院的传统。吉安书院不仅起步早,在唐朝就萌芽了,而且数量多,历代的占比不仅在江西而且在全国也很高。据统计,五代十国至元朝,吉安修建的书院在全国的占比是11-23%,这是“全国其他同类行政区无法比拟的”,明代更迎来了新建书院的高峰,共修建书院170所,超过了明代以前吉安府修建书院之和,占明代全国修建书院1962所的8.7%。[65]众多的书院提高了吉安人的整体文化素质,也无疑增加了科举的竞争力。如果从历代书院在全国占比的表征看,明初吉安府的科名特盛似乎是意料之中的事。 然而,书院虽然是中国古代教育的重要机构和载体,且与科举制度相始终。但是,在清中叶前我国的书院几乎都是民办的,办学场所和师资力量缺乏体制的保障,一般也不能形成教育的规模效应。而科举考试是高水平的智力较量和高投入的经济拼比。所以,书院多寡与学风盛衰的关系,从宏观上来说如南方与北方、黄河三角洲与长江三角洲,或各省级的行政区作比较一般是对应的。但具体到府州关系并不密切。除了个案意义上的书院对科举有直接的影响,在淸代中叶省级书院兴起前,[66]在我国古代的书院与科举之间的具体对应关系的考察上,尚缺乏数据的支撑。即使一些著名的书院也与所在地的科考实绩无多大的关系。如作为全国四大书院之一的白鹿洞书院,以及作为江西四大书院的鹅湖书院,她们坐落的星子县和铅山县,宋、明、清的进士数在江西都属中偏下水平,在元代则都颗粒无收。[67]以明代的吉安论,其明初却却是书院修建的低谷期,而当书院进入高峰期的嘉靖朝时吉安的科举早已下行。再如,明代吉安府的四大书院:白鹭州书院、青原会馆、复古书院、西原会馆,似乎都与明初无关。[68] 所以,虽然历代众多的书院提升了科举时代吉安人的整体文化素质,夯实了人文底蕴,增强了综合竞争力,更在明中叶促进了“王学”的传播,成为吉安文化的一个特征,但与明初科举的独为翘楚并无直接的因果关系。 (四)科举传承 早年,何炳棣前贤感叹“最不易解释的现象是明初百年之中,科第以江西省为最盛,江西省中尤以吉安一府为最”时,曾“揣测这现象或与宋代江西人文之盛不无关系”,并列举了科举出身的庐陵欧阳修、临川王安石等名人。惜当时“两宋进士名单仍有待辑补,进士籍贯尚无全盘的统计”,“有赖于今后各位学人深度发掘”。[69]但今天,统计历代进士的条件已基本具备,本节就讨论吉安的科举传承。 一个地区科举高峰的形成需要长期的积累,吉安也不例外。所不同的是吉安比其它地区幸运,自北宋初露锋芒后就一路高歌猛进。具体来说北宋266人,据江西第二,全国第九;南宋643人,据江西第一,晋升全国第四;[70]元代31人,[71]据江西第一,摘取全国桂冠。据比较,在北宋进士全国前十州(府)中历南宋、元朝进士排名一直在上升的,唯吉州一地也。 从这一角度来看明初吉安的进士云集,似乎是宋元科举高峰的自然延续,或者说两者有直接的继承关系。但关系并不密切。因为元代吉安路的31位进士,除1 人科试不详外,有21人出现在前7科(1315-1333),占70.0%;后期9科(1342-1366)仅9人,占30.0%。而事实上,最后5科(1354-1366)一个也没有产生。其原因上已揭。此距明代开科的洪武四年(1371)已有十几年的时间。再说,明初吉安府的进士并不是一开始就独占鳌头的。虽然在洪武朝,吉安府就出现了46个进士,全国占比5.2%,但排第一、二名的分别是福建福州府(59个)和浙江绍兴府(51个),到了建文二年全国第一的是江西南昌府(10),吉安府屈居第二(7人)。吉安府真正的进士高产期是从永乐朝开始的。这一朝吉安府产生了173个进士,全国占比9.5%。至宣德朝全国占比11.3%,达到顶点。这显示,从元代前期的高峰期至明初的鼎盛期中间隔了约半个世纪,整整有两代人的时间,也就是说,元代科举发达并不是明初吉安府进士发飙的直接原因。 (五)会试主考官扎堆 近年来,在明初吉安府科举成绩斐然的原因讨论中,流行了这样一个似是而非的观点:明初吉安府蟾宫折桂者多,与吉安籍会试主考官扎堆有很大的关系。[72]虽然论者指的大多是“文风的契合”,但给人以多有“人情”因素乃至作弊的联想,这不仅有损吉安进士的声誉,还涉及到科举制度是否客观、公正的问题,故必须辨析和指正。 1、制度层面 会试主考官主要职责是出题、决定录取名单和名次,并上报礼部。考试后,经糊名、謄录、校对,由同考官分房阅卷并进行预选,[73]预选出来的考卷送主考官,再由主考官决定录取并排出名次。  我们分析这个程序:糊名,宋时封弥就包括籍贯;[74]謄录是专职书吏誊抄试卷,为的是防止笔迹和试卷上做记号;校对是为了保证謄录准确无误。这说明,在同考官阅卷前就把考生的姓名、籍贯、笔迹、记号等常规形式的作弊可能性基本上排除了。而明初会试的平均录取率是8.7%,[75]即使同考官预选的名额加一倍,那么,也意味着80%以上的卷子到不了主考官手上的。故时人所谓“去取在同考,参定高下在主考”,[76]即从淘汰的角度讲同考官的权力比主考官更大;考生先在同考官手里出局了,接下来还有“戏”?明初的同考官平均8人;主考官一直是2人,两者合计10人。这些说明,明代会试现场仅通过主考官作弊的可能性几无。 那么,主考官作弊的条件似乎仅存入闱锁院前的泄题了。可是,宋代开始主试官一经任命就立即入贡院,“以避请托”,[77]明代应该更严格些。[78]此外,参与会试的“内外入场官,有家族子弟及翁婿入试者,皆应回避”,[79]那么,主观上欲通会试主考官关节的主要就是朋友、熟人了。任何制度都是人制定的,也都有人破解的可能。我们并不排除个案意义的主考官,指使同考官等联合作弊的可能,但怎会出现这种情况影响到一个地区,如府一级的行政区呢?除非主考官利令智昏,防范措施又形同虚设?事实上,在中国科举史上官员公开为区域争名额的事有,北宋司马光与欧阳修关于科举取士的南北地域之争,就是各为北方与南方士子代言。但官员舞弊为一地谋私的例子似未听说,至少我们在李兵教授的科场舞弊案研究中,除了洪武三十年朱元章为了笼络北方士子,搞了一个“南北榜”案外,尚未发现因乡、会试主考官作弊造成的影响某地士子录取的案例。[80]至于明代考卷的文风,大致每个时期各有趣向,这本身就是需要考生通过学习程文掌握的。 2、实录分析 笔者对明洪武至成化(此后的吉安籍会试主考官可忽略不计),8朝36个科年吉安府考取的进士进行了分析,发现这样一个规律:各科的进士多寡与吉安府在明初科举的演变趋势有关,与各科有无吉安籍会试主考官无关。即在吉安府进士鼎盛时期,有无吉安籍会试主考官各科都会出较多的进士。如永乐至景泰是吉安府科举的全盛期,此时段共进行了18科会试,其中永乐四年(1406)、正统七年(1442)、正统十三年(1448)、景泰二年(1451)等4科无吉安籍会试主考官,相应的这4科的会试录取吉安籍进士78人,占全国同期总数719人的10.8%。而永乐二年等14科都有吉安籍会试主考官。其中永乐十九年(1421)的主考官杨士奇、周述和正统元年(1436)的主考官王直、陈循均为吉安人,相应的这14科的殿试录取吉安籍进士253人,占全国同期总数2608人的9.7%,反而比没有吉安籍会试主考官科年的录取比例低,这似乎出乎人们的意料。[81] 相反,当吉安府科举下行时,有无吉安籍会试主考官各科都不会有好的收获。如吉安府科举急剧衰退的成化朝共举行了8科会试,其中成化二年(1466)、十四年(1478)、二十三年(1487)等3科有吉安籍会试主考官,其它5科无吉安籍会试主考官,统计表明,此时段有无吉安籍会试主考官的录取率均不高,吉安府考取的进士全国占比两者平均都只有4%。 3、会试中式者经得起“复试” 在科举时代,查处考试作弊的一个比较简单、有效的方法是对当事人进行“复试”。如对万历四十四年(1616)的白丁会元沈同和的举报,就是通过“复试”坐实的。[82] 那么,从某种意义上说,与会试主考官无关的殿试也可看作对会试的“复试”。假设明初吉安籍考生在殿试中考砸了,名次都很低,这就有会试作弊的可能。但实际恰恰相反。如果不考虑巍科中的会元,仅按殿试前四名计,明初28科112人中就有吉安籍考生30个,占总数的26.8%,还略高于巍科人物的全国占比。这充分说明,明初吉安籍考生在殿试中超常发挥,显示了远比会试更强的实力,说明明初会试录取的吉安籍考生,至少整体上是经得起检验的。 考虑到有人可能会对殿试中的类似问题提出质疑,在此需要对殿试的“考试官”作一简单的讨论。“因殿试是由皇帝主持的考试,故负责阅卷的官员不能称考试官,又因其负有为皇帝读卷以供皇帝钦定一甲三名的职责,故被称为读卷官”。明初每科的殿试读卷官约有十余人,郭培贵教授从中考查出15科的读卷官。我们发现,虽然其中每科排名第一的吉安籍读卷官有5 人次,占总数的三分之一,但排第一的吉安籍殿试读卷官是正统元年才出现的,这时吉安籍殿试优胜者涌现的高峰期已过。更能说明问题的是,吉安籍考生包揽一甲的建文二年(永乐二年暂无资料),十个殿试读卷官中没有一个是吉安籍的。[83] 这些都说明,吉安籍考生在会试和殿试中都没有得到特殊的“照顾”。 总之,从永乐至景泰先后形成了以解缙、杨士奇、王直为首的京职吉安籍士大夫群体,客观地说他们对“乡人”不遗余力地提拔和运作,对明初吉安籍会试主考官群体的产生应该有直接的影响;这些会试主考官登台又加大了吉安籍官员的势力,并有可能对其家乡的举人会试产生个案的影响,但没有、也不可能产生批量的影响。明初吉安府科第蝉联,是因为吉安籍的会试主考官多的理由是不能成立的。同样,明中下叶吉安府进士锐减,是因为吉安籍的会试主考官少是一大原因的理由,[84]也是不能成立的。说会试主考官“操纵着明代科举选举的权柄”,[85]更是对明代科举制度不甚了解。 三、一个假设:吉安的盛况或与海外贸易带动的相关产业有关 据上分析,除了最后“一个会试主考官扎堆”之论,理当坚决摈弃外,其余四个(传统经济发达、移民因素、书院众多、科举传承)都是比较重要的原因,如果仅仅讨论明初吉安是科举第一大府,那么,以上四个条件的叠加就给出了成因之答案。因为,明初其它任何一府都不同时具备这四个条件,甚至具备三个条件的府恐怕也难览。问题在于我们设定的是“空前绝后”,是中国科举史乃至历史人文地标上唯一的现象。就得探求一个超乎寻常的因素。 对于长期浸淫于科举制度,尤其是科举社会流动和进士地理分布研究的我来说,深知科举制度玩得是顶级的智力测验,“朝为田舍郎,暮登天子堂”是天大的神话或忽悠。一个个进士背后几乎都是每个中产以上的家庭乃至家族,数代人的实力——智力与财力加运气的累积。则地区之间的竞争更是综合实力的拼比,尤其是经济实力的对决。 如在我国中部地区,明清时期还有一个非比寻常的科举、学术优胜地区——安徽徽州府,其背后站着的就是财大气粗的徽商。学者们还应告诉大众的是科举制度废止时,为什么我国社会总体的反应大致接近于“无声无息”(何怀宏语)?一个非常重要而简单的道理是,因为占人口绝大多数的低层大众本身,就没有多少人进入过这个富人俱乐部。既然不曾参与那也就谈不上得失; 科举社会流动研究中划分的所谓的“平民”,是相对于“官”而言,其实几乎都是富人。对此需要说明的是,这与制度是否公平、程序是否公正无关。这是当时社会所处的生产力水平决定的。中国古代的科举制度,其客观性、公平性、公正性等诸方面都达到了那个时代可以达到的高度。 所以,就明初吉安文化臻于极盛而言似乎还缺一个条件,这个条件既是区域文化高峰形成所必备的,又是非常难得乃至千年一遇的。我觉得这个条件除了业已存在的、通常意义上的国内外贸易物资中转港兼集散地外,在明初的吉安,还形成了当时我国最重要的海内外贸易物资中转港兼集散地,由此带动的航运、制造、种植、商业等诸多产业及其繁荣,使吉安人富甲一方,这可能是明初江西吉安府文化高峰形成,并在中国历史人文地标中具有独特地位的直接原因,但由于本人还缺乏足够的证据,我这里仅提出假设,以期引起大家的关注。 (一)科举人物本身就是经济的产物,无论个人还是聚集地 1、科举人物几乎都是富民 最近,有学者提出了“‘科举社会’的实质是‘富民社会’”的概念,[86]这与笔者此前提出的“科举人物的基本‘成分’是地主阶级或‘衣冠户’”[87]的观点异曲同工。事实上,早在1980年代张显清先生就明确提出,科举制度的开创本身就是为地主阶级服务的,三十年后张先生又重申了这一观点。[88] 同时,在长期的研究中笔者发现,对进士地理分布起决定作用的,除了国家的宏观政策就是经济因素了。如何炳棣在分析明代进士第一省,先由浙江取代江西,再由江苏超越浙江的现象时,主要也从经济角度论述的。[89] 所以,从宏观的角度分析,对进士及其群体的产生起决定作用的是经济,故对吉安明初进士群体形成的原因,也应对此作重点挖掘。 2、南宋后我国外贸港口对区域发展影响巨大 历史人文地理学者、复旦大学张伟然教授曾提出:“最重要的区位,在历史时期的人文地理中,当然是与首都和外贸港口的相对位置”。[90]换句话说,对人文地理外贸港口具有与首都同样重要的作用;外贸港口的兴衰对港口腹地、物资集散区位和交通沿线都有直接的影响。我不仅完全赞同张先生的论断,而且还觉得南宋后我国外贸港口对区域发展,至少对进士分布的影响可能比首都的作用还大。 唐至北宋进士主要麇集在农业发达的府州。可到了南宋,随着经济尤其是海外贸易的发展,这种分布发生了变化,进士萃集之地分布开始与外贸港口及其腹地、内陆交通线路关系密切起来。如南宋进士最多的三个府:福州、温州和明州都属外贸港口地区。明代也有此特征。如明代进士最多的10个县:莆田、晋江、余姚、鄞县、华亭、南昌、闽县、安福、慈溪、武进,至少有7个县与海外贸易港口有直接的关系。[91]再如,除了江苏、浙江、江西、福建等四个传统的科举发达省份外,真正都能进入明清进士前十府的,[92]唯广东的广州府而已(其中清代广州府出进士578人,全国排名第六),其原因无非就是全国最重要的海外贸易港之地位而已。事实上,福建能与江浙赣抗衡的科举发达府,如福州、泉州,兴化,无一不是有海外贸易的港口城市。 值得引起国内同仁反思的是,至迟在1980年代初,国外学者已“证明了外贸产生的繁荣与帝国科举之间的直接关系”。[93] 那么,明初吉安是否可当作重要的外贸中转港来理解呢? (二)明初吉安具备了作为我国最重要的外贸物资中转港兼集散地的条件 1、明初广州港的一港独大和外贸物资赣江的一江独揽 吉安“自古以来就是赣江流域物资的集散地” 、“赣中经济中心”、“江西重镇”,明初吉安城成为当时全国重要的工商业城市之一。[94]这说明,作为国内重要的物资中转港、集散地之地位是不需要论证的;唐代大庾岭开通后,赣江便成为连接中原与岭南的重要通道,故作为外贸物资的中转港、集散地也是长期存在的。那么, 何为最重要的外贸物资中转港、集散地呢?这就涉及到我国海外贸易的重心和赣江的作用两个方面。 ①明初广州港的一港独大 从西汉到近代,多数时期广州港都是我国最重要的外贸港,若干时期还属“一口通商”。不过,即使在狭义的“一口通商”时期,即乾隆二十二年(1757)至道光二十二年(1842),  人们对除广州港以外的港口真的都已停止了一切对外贸易?也是持不同意见的。[95]事实上,“‘一口通商’适用的范围,主要针对西方国家的来华商船,至于中国东南沿海商船的出口及南洋地区商船的进口通商,均不受此限制”。[96] 所以,本文把历史上广州港的“一口通商”,亦并称为“一港独大”,即广州港在我国海外贸易中具有举足轻重或压倒性地位的时期。据笔者梳理,南宋至近代除了狭义的“一口通商”时期外,广州港真正“一港独大”的时期只有明初。[97] 明初的海禁政策,使朝贡贸易成为明政府对外贸易的主要形式。洪武年间在浙江、福建、广东设三市舶司,其中“宁波通日本,泉州通琉球,广州通占城、暹罗、西洋诸国”。[98]据考证,“广州为占城、暹罗、爪哇、满刺加、真腊、苏禄国东王、苏禄国西王、苏禄国峒王、柯支、浡泥、锡兰山、古里、苏门答腊、古麻刺等国”,[99]以及西洋各国的入境口岸,正如王元林先生所说,朝贡时期的广州港“是宁波、泉州无法比拟的”。[100] ②明初赣江几乎独揽了广州至中原的物流,而清中叶则不是 明初海禁时期,广州港的外贸物资进出海路是禁绝的,只能走内陆。 在我国南方的纵向较大的河流中,唯赣江和湘江有舟楫之利,这两条大河通过五岭通道沟通岭南至中原的物流。湘江和赣江的作用随着政治、经济重心的更迭和大庾岭通道的开辟而变化。自秦汉至隋唐以前湘江为交通重心;唐张九龄主持开拓大庾岭通道始,赣江的作用逐步取代了湘江,成为中原沟通岭南的主通道。[101]明代因朝廷实行“时禁时开”的海禁政策,且仅对广东实行比较灵活的政策,这客观上使赣江航运更加繁忙。 在明代的朝贡贸易中,“厚往薄来的进贡方物仅占极少的一部分,而占绝大多数的自进物和附搭物却完全是用来进行贸易的”,这些货物进港由市舶司“抽20%的货物税后”准许贸易。[102]尔后,无论朝贡的方物由市舶司遣官随同贡使运送至京,还是抽分后交易的北上物资,几乎都是由广州沿北江至韶州,再溯浈水到南雄,然后舍舟陆行过大庾岭,在江西大余下章水,抵赣州,入赣江北上的。加之更多的国内贸易物资的南来北往,以及官员的调动、举人的赴京赶考等,使大庾岭商路十分繁忙。时人桑悦在《重修岭路记》里提到“庾岭,两广往来襟喉,诸夷朝贡,亦于焉取道。商贾如云,货物如雨,万足践履,冬无寒土”。[103]这是赣江几乎独揽广州至中原物流的一种写照。 需要说明的是,清中叶的“一口通商”时期,虽然梅岭道也许更趋繁荣,入赣江的货物可能也更多。但是赣江承运的、进出口的商品的占比下降了,我们不论国内海路的分流,[104]仅说广州经内陆至中原的物流,有很大的一块被湘江承揽了(详后)。也就是说,南宋后赣江垄断我国海外贸易的物流似乎仅明初而已。 2、明初吉安具备了作为我国最重要的外贸物资中转港兼集散地的条件 ①赣江上、中流的航道条件决定了吉安中转港的地位 笔者从事过相关职业,据初步研究,当时万安以上的赣江及章水,常年通航的船舶比较小,可能在5-10吨之间,而吉泰盆地以下的赣江可通行20吨以上的船。因此,与万安以上的货物主要仅是过境不同,南来北往的物资到了吉安(含泰和与吉水),可能几乎都要换船中转,部分商品还要上岸重新分流或组合,这就自然形成了庞大的市场。对几乎所有的船舶和部分商人来说,吉安既是它、他们行程的终点,又是起点(回程)。而商人和船员在吉安逗留期间需要在当地消费,这又促进了商业的发展。商业的繁荣又为改善经商环境创造条件,形成良性循环。 ②地理位置和经济发展水平决定了吉安外贸物资集散中心的地位 五岭不仅是长江水系与珠江水系的分水岭,也是南亚热带和中亚热带的分界线。因此,五岭南北农作物的种类和生长期有所不同,而古代中国流通的商品,无论内销和外销几乎都是农业及加工产品,这就决定了广州至中原的物资集散中心必在岭北的江西。而大庾岭北上的江西南安府和赣州府,当时还没有充分发展起来,物资集散中心就自然落实到了吉安府。 ③吉安众多的人口支撑了本地的市场营消 从理论上说,广州北上商路上的任何码头、集镇、城市都可以交易。但交易要形成规模才有效益,要有经济尤其是人口为支撑。广州至吉安之间分别是广东的韶州府、南雄府和江西的南安府、赣州府,当时人口都稀少,以洪武二十六年(1393)计,这四府的总人口才66万(明初,这四府的进士总数才32人,仅占同时期吉安府的7.5%),不及吉安府172.8万的四成。正是江西第一,全国第四的人口规模,[105]及绅士、富人众多的人口结构支撑了本地的市场营消,从而又扩大了物资交易规模。 同样需要交待的是清中叶的“一口通商”时期,人口分布发生了根本的变化。以嘉庆二十五年(1820)为例,仅赣州府(含明时属赣州的宁都直隶州)的人口已超过了吉安府,包括南安府、韶州府及南雄直隶州,吉安以上四府(州)合计人口521.2万(清代,这些地区的进士总数151人,已占吉安府182人的83%),是吉安297.0万的1.8倍。[106]这时吉安府的人口已毫无优势。这也说明当社会发展到一定程度后,离外贸中心港近的地区发展更便利。也可以这么说,“一口通商”时期,广州港的外贸物资集散地逐步南移和多元了。 综上,明初的吉安府是处于赣江黄金水道、黄金地段的发展黄金期,作为我国最重要的外贸物资中转港兼集散地的地位,在吉安历史上绝无仅有。在我国历史上也是罕见的。 笔者之所以强调“外贸”一词,是因为虽然相对于国内贸易,明初的“外贸”肯定是比较小的一块,但“在我国封建社会,海外贸易的商品大多为高级消费品,输入的商品主要是珠宝、药材等,用于满足朝廷官僚及大地主阶层的享受。这些商品物轻价昂,经营者可获厚利,因此,凡是从事对外贸易的港口一般都比较繁荣”。[107]同时,出口的商品价格也自然较高。这个“获厚利”的“经营者”,不仅仅是指从事外贸的商人,也包括沿途为之承运的船主和苦力等物流线上的所有人员,收费都相对较高,这就提高了全部从事外贸业务的商人,以及为之服务的谋生者的收益,使他们有更大的动力和能力发展再生产,或改善生活,促使一个地区尤其是相关产业从业人员致富。这与今天的一些地区的发展是相似的。 (三)明初赣江黄金水道及吉安中转港和“旧市”之论证 历史学是讲证据的。以上主要是理论分析,需要史料来证明。 在中国史的研究中,经济史的资料是比较难找的,不要说六百年前的明初,也不要说论证十六世纪的国际贸易中心——宁波双屿港的中文史料,几乎仅有坚决执行海禁政策的第一当事人——时任闽浙最高统帅的朱纨的一道奏疏。[108] 就是近代,如宁波港开埠最初的十八年(1843-1860)间,相关的地方史中“绝无‘洋人夷务’的踪影”。[109]一篇与本文有关的、涉及吉安属下吉水县明代商业的硕士论文,作者也坦言:“直接描述吉水在明代的经济情况目前没有看到”。[110]《吉安市志》“第七章对外贸易”是从民国开篇的。[111]然而,凡历史总有痕迹的,我们不妨从学界现有成果和地方志书的相关章节两方面切入,寻觅证据。 1、明初赣江航运的勃兴和吉安海内外物资中转港的确立 ①明初赣江航运的勃兴及突出的经济地位 明初赣江航运的勃兴早已引起过业内的关注。内河航运史专家认为在明永乐年间,赣江“沿江的部分港埠由于交通条件优越,商品流通量剧增而分别在过去基础上得到了很大发展,并逐步形成为重要的商业中心”。[112]尽管作者没有对“商品流通量剧增”展开直接的讨论,但专家们提出这个问题不会空穴来风。而事实上,下一句的“逐步形成为重要的商业中心”,就是对明初赣江航运勃兴的解读,因为这分明是指宣德四年中央政府在赣江中下流设置的、标志“商贾所集”之处,即物资集散地的南昌、吉安、临江、清江(樟树)四个工商课税重镇的崛起。[113] 明史学界一般都把宣德四年在全国设置的33个工商课税重点所在地,看作当时全国最重要的工商城市,[114]其中最多的南直隶8个,江西与山东各四个,并列第二。 这33个增设“门摊税”的地方几乎都是港口城市,尤以京杭大运河和长江沿线为甚。[115]而京杭大运河和长江航线都跨越数省,唯江西的那四个城市都集中在赣江中下流,或者说江西中部南北约二百公里内,其密度只有京杭大运河的苏州至杨州段,以及长江下流南京至镇江段再加扬州或常州可相提并论。换句话说,明宣德时期,吉安至南昌段成为当时全国工商业最为发达的地区之一,这在江西历史上可能是唯一的。充分说明明初赣江航运的经济地位是非常突出的,与本文前面判断的明初是赣江航运的黄金期大致不差。 如果说,明代江西发展的唯一经济优势,就是可遇不可求的“明政府推行的海禁政策”,导致官方外贸实质上的“广州一口通商”,使赣江成为黄金水道,“为江西经济社会的发展提供了前所未有的机遇”,[116]那么,明初则是赣江两岸经济社会发展的最佳期,或者说“江西商业的黄金时代是在明前期”。[117]这就是同时期吉安人文云蒸霞蔚的经济背景。 ②明初吉安是我国最重要的外贸物资中转港,也应该是集散地 航运节点的重要性,一般表现在物资的集散和运载物资工具,即船舶的中转上。集散地,意思为大宗物产集中运销的地方。中转港是用于停靠、装卸货物、补给等操作的第三港口。恐怕多数集散地和中转港是重叠的,只不过两者的业务程度不同而已。而在中国传统社会像明初吉安那样商品集散与中转,都有重要地位的港口是不多见的。 从宣德年间设立的33个课税重镇分布来看,在吉安至广州的千里航线上中间一个也没有,这说明虽然从广州北上的物资,到舍舟陆行的南雄、越大庾岭后下章水的大余也都必须中转,但鲜有集散功能。 相反,南昌、临江、清江主要是集散功能,中转并不是必须的,船舶到了那里几乎都还可以继续前行。因为吉安北上的货船几乎都适合赣江中下游、鄱阳湖、长江中下游及大运河航行的。同样,上述水域的船舶也基本上可直达吉安。由于吉安特殊的地理位置,在“传统农业社会”,“南来北往的货物船队均在吉安停泊,换船转运”,[118]即南下的船舶须由大船换成小船,北上的船舶则由小船换成大船,这就意味着过境的所有物资都要在吉安卸装,重新组合或分流,几乎是百分之百的中转。[119] 由于所有的“货物船队”均要“换船转运”,这就自然包括外贸物资,则明初吉安至少是我国最重要的外贸物质中转港的假设坐实。同样,外贸物资在吉安卸装后也需要重新组合或分流,从物流的角度吉安犹如江海交汇之地,自然也有集散的功能。 与吉安以下的航道畅通、行程可期不同,吉安以上的赣江航行艰辛,船期难料。这主要是因为万安至赣州的二百四十里水路(俗称“赣石三百里”),有使人望而生畏的“赣江十八滩”,溯江上行以纤夫牵挽为主,还要看天气脸色。“风好,上赣州单程需要六七天,碰上坏天气,一个月也不一定能到”。[120]章水自赣州至大余县城170余公里,上水也多靠人力撑篙拉纤,每月仅能开航2次。[121] 长途跋涉的商人若全程随行会有诸多的困难和不便。没有包打天下的商人。出于沿途的熟悉和关系制约,人的精力和安全,船舶和财产的安全,资金周转以及追求利润最大化等考虑,至少部分外贸商品会在吉安交接(类似的问题今天也存在),  这就会在码头甚至船上进行直接的交易,则也就具有“集散”的性质。至于外贸物资有否在吉安本地直接消费,抑或形成市场?笔者不作臆测。 由于明初吉安港强大的中转与集散功能,这就除了自然发生的大量的物资交易外,还会产生物资装卸、仓储;船舶建造、维修,设备、工具配置[122];商人住宿、饮食;船员生活物资补给等一系列的业务,其中又会涉及更多的行业,甚至艺人、妓馆与赌场,使吉安成为名副其实的工商城市。这在以农立国的时代等于给吉安带来了大量的额外收入,当地人普遍要比其它地区的人富,这就为“以商业利润来换取功名”[123] 创造了条件。 2、吉安城南“旧市”的盛况或与海外贸易有关 ①吉安城南“旧市”的超大规模 大致在宋末元初之后,[124]明代嘉靖之前,[125]在吉安府城之南就形成了一个被后人称之为“旧市”的庞大的贸易市场。“旧市在城外。自习溪桥至通州坊,南北相距五里许,东滨大江,西沿小溪及上下后街,比屋相联,市肆稠密,俱商民往来交易之处”。[126]但这是指“自习溪桥至通州坊”南北“五里许”。《康熙庐陵县志》则云:“旧市”“自习溪桥至神冈山,绵亘十余里,烟火数万家,车马填咽,货物充轫”。[127]徐霞客在《江右日记》中也道:“出南门,见有大街濒江,直西属神冈山,十里阛阓,不减金阊也”,[128]即赣江边的十里长街可与苏州媲美。 如果说,上面反映的是赣江边南北纵向的十里长街之郁勃,那么,通赣江的后河上所建的桥梁及密度,则是市肆东西宽度及店铺稠密的折射。宋代吉州城池外兴建的南街和西街,分别坐落在后河的东西两面,为来往方便,人们在后河上架了九座桥。令人惊讶的是桥的密度——“九锁金州”[129]竟出现在约五里内。其中福善桥在南湖桥上流三十余步,市西桥又在福善桥上流三十步,[130]即在约百米(明代的一步相当于今天的1.5米)的距离间,竟有三座桥,这在今天也是不多见的。[131]这不仅仅是商业繁荣了,而且是竞争十分激烈甚至是畸形了,否则没必要如此紧密的。如果说桥梁是一个国家的文化标志之一,那又何尝不是一个地区的经济标志之一呢? 笔者于2020年12月14日,对“旧市”进行了一整天的实地考察,结合古今图文,觉得从习溪桥(现吉安大轿)到神冈山的南北距离约6公里,至少后半部的东西宽度(赣江至西街等)约1公里,即当时在吉安府城之南,形成了一个约三五平方公里、十几万(加上城内的应有20万)人口的、超大规模的贸易和居民区。 ②诗人笔下的“旧市” 我国古代地方的经济信息,有时会在诗歌中得到反映,人们耳熟能详的如“天下三分明月夜,二分无赖是扬州”,以此来形容唐代扬州的华丽。《吉州南城行》[132],就是反映吉安曾经的繁华的。 该文有序与诗两部分组成。序的大意是,吉安城南“旧市”到清初还比较繁荣和富丽,惜顺治五年(1648),再遭兵火,“高楼画栋,尽付烟云”。康熙八年(1669)秋,吉安知府郭景昌、庐陵知县于藻,招集难民,锐意重建,短期内工程进展很快。时被贬任吉安(序文本系“江州”,原因不详)同知的许焕,看到“旧市”出现新的气象而喜形于色。于是作诗颂赣江与吉安当年的繁忙和兴旺。 “吉州南岸枕山岳,[133]万顷江流如新沭。百雉崔嵬墱道高,雄关屹立多修筑。忆昔升平市易开,[134]车毂驰骤声如雷。美轮美奂比屋盛,妓馆笙歌夜漏催[135]。郁孤台下章水渡,[136]螺川中绾江城路[137]。百货鱼盐捆载来,千箱粤果星轺赴[138]。此时江柳正鲜妍,鹭渚烟凝九月天。舳舻衔尾蔽江下,水阁风吹灯火连。” 此后因版本漫漶,部分文字无法识读,故略。 本诗的内容涉及三个方面。第一,交代了吉州城南即“旧市”南枕神冈山,东濒赣江,北倚城垣的地理位置。 第二,遥想当年赣江航运兴盛时,舳舻千里,风帆蔽空,赣江中下游全航段及鄱阳湖一片繁忙的景象。而南来北往的船舶及装载的货物,都在吉安中转或换航。 第三,在中转港特殊地理位置的背景下,吉安沿江尤其是城南的“旧市”异常兴旺昌盛,市场交易通宵达旦,人们的夜生活丰富多彩,以至红尘女子欢愉还嫌夜短。 现在我们要讨论的是作者及写这首诗的时代背景、表达意图及描述对象的大致时间。 A作者及时代背景 据初步考证,作者许焕,字尧文,江苏太仓人,顺治四年(1647)进士,顺治八年(1651)任浙江北新(今杭州)关监督,[139]十年(1653)转任江西九江关监督,[140]十四年(1657)任嘉兴知府,[141]康熙四年(1665)任吉安同知。[142]《吉州南城行》,当许焕作于吉安同知任上后期的康熙八年至康熙十年(1671)间,时清军已入主中原,大局甫定,清王朝的统治还不稳定,满汉关系比较紧张,“文字狱”初露端倪,士人为文都比较谨慎。故作者“序”中回忆的“承平初”,貌指当朝。 然而,作者追溯的是顺治五年前的事,可清军是顺治二年(1645)才进入江西的,至顺治五年江西的战事还没有完全平息。故说顺治初赣江繁荣、吉安升平是不符合事实的。所以,我们认为,作者是以粉饰当世、美化地方官政绩的手法,抚今追昔,实际表达的是前朝某太平时期曾经的繁华,抑或流露其贬官后的某种心态,而作者之前钞关任职的阅历,有助于他对商埠、交通等的艺术展现。 B“市易”所指 市易这句,不仅是描述商贸、流通的首句,而且其后还连着一个趋向动词“开”,似指某种商业行为的发生,则“市易开”是对以下的内容具有提纲挈领式地揭示,故首先要搞清楚。“市易”一词很早就有,至迟在三国就出现了。宋代王安石新法之一,就有“市易法”,是平抑市场物价的一种政策措施。直白地说,“市易”就是市场交易,凡卖买庶几都可称之。但在古代中国“市易”又特指海外或边境交易。《明史·职官志》载:市舶提举司“掌海外诸蕃朝贡、市易之事”。[143]由此可见,“市易”是明代市舶提举司的两大职能之一,承担“朝贡贸易”中真正的外贸商品交易业务。因此,诗中的“市易开”,既可以解读常关(钞关)、市场等运转,也可认为是海外贸易的发生。但钞关、税课司等衙门一旦设立基本上是稳定的,通常的市场更是长期开启的,唯涉外贸易时开时关,又鉴于对明代整个商事法制体系研究中,“市易”涉及的对象几乎都是海陆的朝贡贸易之语境,[144]故诗中的“市易”可否也解读为海外贸易?同时,“市易”前面的“升平”可能指明初,又因为人们称颂的明代“升平”景观,实际都指明初的永乐至宣德朝,[145]而这33年恰恰也是明代朝贡贸易的鼎盛期。至于诗中仅直白国内长距离的商品流通,而没有出现“蕃货”,那可能是因为清初严厉的海禁时期而不宜提吧?当然,这是笔者一厢情愿的诠释。 ③“旧市”众多的专业市场是物资集散中心的标志 在网络销售兴起前,一般的商业形式往往就是零售和批发两种。在传统社会,商贸重镇也会形成各种专业市场,市场业主采购本行的商品后,再把这些商品批发出去;进入这些专业市场的商人,既有本地的也有外地的;这些商人有的把商品直接售予远近的零售商,有的再批发给下一级批发商。传统的商品集散就是如此进行的,则是否有专业市场、市场的大小和多少,便成为衡量物资集散功能的主要标志。 据原吉安市博物馆高立人馆长等的调查,在传统社会吉安城南按照区域特点和经营习惯,逐渐形成了商品相对集中、品种较为单纯的许多专业市场或专业街巷。物资首先进入城南沿江各码头为核心的货物集散中心,再有这些集散中心分拨到各特定的几大商贸区域,各区域内有南街竹木市场、百华市场,弓箭街兵器市场,铜锡器市场,水沟前农贸市场,南门正街米市场,小桥茶叶市场,西门口瓷器市场,地母堂染布市场,秀江南牛市等30多个专业市场。“如此严格的专业区分,在其他古代中等城市中并不多见”。[146]这些就是重要的物资集散地之反映。 要之,无论是方志记载,还是诗人笔下,抑或是当代人的考证,吉安城南“旧市”都是非常繁荣昌盛的,并从航线到市场、商品都突出了中转港、集散地的性质或特征。至于这一切是否海外贸易带动的水上航运所赐、交易中是否有外贸商品?我们还需进一步的考据,寻找更多的傍证。 (三)清代“一口通商”时期湖南湘潭港外贸物资集散地之佐证 吉安与广州相隔千里,当中又有五岭横亘,当时较顺利的水陆行程恐怕也得一个月左右,说吉安是广州口岸的物资中转港兼集散地,似乎有点异想天开。然而,当人们获悉了湖南湘潭曾是广州港的外贸物资集散地时,对明初吉安港的功能就会有新的认识了。 中国近代著名的教育家、外交家和社会活动家容闳,一度为上海宝顺洋行经营丝茶生意。1859年4月15日,他到湘潭“收买生茶”时写道:“湘潭亦中国内地商埠之巨者。凡外国运来货物,至广东上岸后,必先集湘潭,由湘潭再分运至内地。又非独进口货为然,中国丝、茶之运往外国者,必先在湘潭装箱,然后再运广东放洋。以故湘潭及广州间,商务异常繁盛。交通皆以陆,劳动工人肩货往来于南风岭者,不下十万。南风岭地处湘潭与广州之中央,为往来必经之孔道。道旁居民,咸藉肩挑背负以为生,安居乐业,各得其所”。[147] 容闳以毋庸置疑的口气,讲述了湘潭港曾作为广州港的海外贸易物资集散地的地位,似是大庾岭/赣江商道繁华的复制。鉴于较多的学者对这一史料的引用,这里有几个问题需要澄清和说明。首先,容闳说的湘潭港作为海外贸易物资集散地,主要是指“一口通商”时期,而非“太平天国时期长江下游的水路交通大受影响”的非常时期,[148]因为,容闳紧接着道:“予等……分往各处收买生茶,以备运往上海”[149]……事实上,一口通商开启的当年,“内地丝、茶多在湘潭装箱运往广州出口”了。[150]这也展现湘潭作为湘江流域的物资(包括外贸)集散中心,早在清初甚至明末就形成了。[151] 其次,文中的“南风岭”即古都庞岭隘口南风坳,今广东连县(连州)西北、湖南蓝山县南的两省交界处,[152]也就是说,容闳讲的湘潭至广州的物流,走得是湘粤交通走廊上的连江-舂陵水通道。[153]具体是: 由广州沿北江到英德入连江至连州,转陆路,越古都庞岭隘口南风坳,抵湖南蓝山,在舂陵江下船,于常宁与衡南县交界的菱河口进入湘江。[154] 再次,“交通皆以陆”,是指南来北往的物资皆需舍舟越古都庞岭,而不是全程走陆路,全程以水路为主。 笔者之所以藉湘潭港来佐证,是因为清中叶的湘潭港与明初的吉安港有极大的相似性。 1、水陆联运路径相仿 都是经五岭通道连接长江水系与珠江水系的水陆联运。 2、至广州的路程相近 据百度搜索,湘潭至广州620公里,吉安至广州580公里,虽然,现在百度上的公里计程与明代的水陆路程不可相提并论,但两地到广州的距离相差不会太远。 3、航道条件相似 湘江湖南段干流,株洲以上的四个航段共有险滩、浅滩130个,其中十余处的水深只有0.5米左右,且较均匀地分布在各航段,这说明,清时湘潭以上的湘江航道,常年可能只能航行10吨以下的船舶(而由湘江第三航段接纳的舂陵水的航道条件更差),[155]湘潭以下的湘江,方能通航较大的船舶…… 4、商业重心都在城外  在我国封建社会后期,许多县级以上的行政区所在地都设城(墙),一般地说,行政区的商业重心都在城内的,但也有一些城市尤其是著名的港口城市却相反。如著名的广州十三行就在城郊西南角,紧靠珠江。清代乾嘉年间,湘潭港“从杨梅洲至小东门岸,商船来往不绝,帆樯蚁集20里(市里)。沿岸水运码头37处”。[156] “新市区”远比旧城区大而热闹。[157] 5、经济地位相似 清中期,湘潭的“转口贸易在中南地区一时无二”[158];嘉庆时,“湘潭富饶,为湖南第一”;光绪《湘潭县志·建置》篇中,豪言湘潭称之为“天下第一壮县”; 湘潭以一县之地,在承担国家赋税方面,“其在湖南乃至整个湘鄂赣地区的地位与所起的作用,也略等同于江南地区在全国范围内的地位与作用”。[159]如果这一观点成立,说明“一口通商”时期湘江的地位似已高于赣江;湘潭的经济地位也高于明初的吉安。 6、湘潭人文也盛 清代鸦片战争前(1841年),湘潭人文也盛,其中出进士50人,[160]为湖南全省之最;人才更以较大的优势超越省城长沙,为湘省之冠。[161]此同样也可以反推出这样一个命题:“一口通商”时期湘潭港外贸物资集散地的形成,是湘潭在清中期确立在湖南人文建树上坐头把交椅的主要原因。 此外,与明初的吉安相似,清中期湘潭的人口也多。 作为非省城、府城附郭的湘潭县,能取得如此非凡的佳绩实有赖于明末以来,尤其是“一口通商”时期,湘潭港所处的外贸物资集散地的“异常繁盛”。 由于明初至清中叶,我国的交通工具,赣江、湘江航道,以及出口物资品种等并无多大变化,清中期湘潭港大型的外贸物资集散地能形成,那么,比她条件更优越-——广州港的一港独大和赣江的一江独揽时期的明初吉安港,其作为我国最重要的外贸物资中转港兼集散地的存在,是否就没有理由怀疑了?一般来说,相对于经济区域文化是滞后的。但当已发展起来的区域文化,一旦注入了新的或更大的经济活力,就能迅速增加其地的文化竞争力。这与鸦片战争前,虽然我国的多元文化中心已初露端倪,但近代上海港崛起后,支撑江浙十九世纪下叶仍执全国学术人才之牛耳,并影响至今的道理是相通的。 同时,也说明从唐中下叶始,历北宋、南宋、元朝,吉安社会发展长盛不衰,起决定作用的也就都是物资中转港兼集散地这个因素,明初只不过千年一遇的风云际会,对本将喷薄而出的吉安文化高峰的形成起了“临门一脚”,或锦上添花的作用而已。同时,赣江的交通枢纽地位,也是近代以前的千年间,江西作为中西部地区文化大省的基石。历史给江西及吉安予机遇,江西及吉安没有辜负历史的赐予。 因此,明初吉安形成的当时我国最重要的海内外贸易物资中转港兼集散地,以及由此带动的航运、制造、种植、商业等诸多产业及其繁荣,使吉安人富甲一方,这可能是明初江西吉安府,在中国历史人文地标中具有独特地位的直接原因。当然,这个假设还待进一步论证,本文抛砖引玉,旨在引起大家的关注。 四、余论:何谓“绝后”? 明初吉安创造了中国历史人文地标空前辉煌的记录,其原因上面已述,但还要补充一个不可忽视的因素:吉安从唐中叶崛起后至明初没有遭遇大的战事,[162]更没有诸如杭州、苏州、南京、南昌等文化名城在两宋之际承受金人屠城之痛,[163]实属幸运。[164] 本文所谓的“绝后”,并不是说明初后我国社会进程中,没有出现如宋元至明初吉安那样发展良好的府(城市),客观地讲,明中叶后出现了一批比吉安当时发展水平更高的府,至少苏州府、杭州府就如此。我说的“绝后”是指从明中叶开始,在我国的区域人文生态中,不再出现如明初吉安那样一府独秀的土壤。 (一)此伏彼起 在讨论此问题之前,根据众学者的反馈,[165]我们有必要对明中叶以后吉安何故退出科举中心舞台,作扼要的回顾与说明。有学者认为,既然明初吉安港对吉安社会发展的影响这么大,那么,在近代之前,吉安港的地理位置没有变,交通条件也没有变,为何此后就不发生作用了?进士为何急速下降,以至有淸一代才出182名,在全国各府中已排到40名之外,在江西也落到了第四名?[166] 如同科举社会流动中,没有永不下沉的世家一样,进士的地理分布也是此伏彼起、不断变化的。其中的原因是多方面的,此仅讨论起决定作用的经济问题。 1、此伏 前面说过,明初的吉安港是处于赣江黄金水道、黄金地段的发展黄金期,作为我国最重要的外贸物资中转港兼集散地的地位,在吉安历史上绝无仅有。在我国历史上也是罕见的。而明初朝贡贸易的鼎盛期,只维持了永宣年间的三十多年,此后便衰落了下来。与此同时,东南沿海的私人海外贸易却逐步兴盛起来,而明中叶至清初的海外贸易中,广州港都不存在一港独大的现象了,再遇清中期的“一口通商”时,广州港的进出口货物的集散,已由湘江及沿海航运等分流了,则赣江的航运地位就自然都相对下降了。[167]同时,在江西内部,一方面,随着赣南社会的发展,广州港在江西的集散地在往南移,弘治(1488-1505)中,赣关在赣州的设立便是标志。 另一方面,江西的交通地位不仅体现在南北上,同样也反映在东西上。明中叶后广州外贸港地位的下降,并不影响赣江的国内物资航运和江西在东西向交通方面的作用。则地处赣江中流的樟树,长江边上已设钞关的九江等物资集散的条件,要比吉安更好了。故明中叶以后,吉安在江西的经济地位可能仅属中偏上的水平了。[168]至于明中叶吉安的科举仍保持江西第一、全国第三的水平,则是科举高峰形成后的惯性,属常态。 2、彼起 虽然开国之初,明廷对江南富户和浙东士大夫集团进行了打击,但“进过几十年的安定生活,休养生息,积极鼓励生产之后,社会生产力不但恢复,而且大大发展了”。[169]明代江南经济恢复和发展,虽然首先表现在农业上,但明中叶江浙地区经济发展的比较典型的事例,却是江南市镇的兴起和民间海外贸易的盛行。这为16世纪中国文化逐步进入江浙时代奠定了物质基础。 天顺时江西的进士人数已被浙江赶上;逮成化又被江苏超越。与之对应,吉安自天顺始进士的全国占比大幅度下降,成化朝继续猛跌。[170]走笔至此,也顺便提一下与本文有多重关系的一个现象。 明中叶(也可以说整个明代),如果以三个任意相连的县而言,进士分布最为密集的当属现为宁波市的余姚、鄞县、慈溪三县(既全部进入明代全国科举十强,又包揽浙江省明代进士的前三名)。笔者曾对这一现象分析过,明中叶前的宁波无其它有全国意义的经济优势,唯有对外贸易港是其特色。又认为宁波港及其浙东运河,支撑了宁波现境历史上的三次(南宋、明中下叶至清初、近代)人才高峰。特别是16世纪上叶宁波(指双屿港,当时属宁波,今也靠近宁波)成为我国的国际贸易中心后,整个世纪内“姚江两岸”(特指余、鄞、慈),[171]科举、学术在全国独领风骚,并以巨大的惯性使清初浙东文化再放异彩。宁波历代的人才地理分布,被港口作业区域的位移和浙东运河的地位变迁所支配。[172] (二)明中叶后一府独秀的人文土壤已不复存在 如果说,明初吉安创造的中国文化史上的辉煌之空前是吉安的幸,那么,其绝后则是中国的福,说明明中叶以后中国的文化加快了普及的步伐,其中宣德二年中央政府推出的会试南、北、中卷分额录取制度起了关键的作用。又由于卫学的建立和推广,促进了这个制度在边疆的实施。清代延续并细化了分区录取制度,以至康熙五十一年(1712)后做到了“分省取中”,使进士的分布越来越趋于均匀,一省或数省垄断进士成为历史,则任何一府就不可能集中产生很多的进士。 具体来说,明成化后江浙互相颉颃,迭为雄长,苏、常、绍、甬诸府几乎同时比肩鹊起,杭、嘉、松紧随其后,明万历朝至清乾隆朝,在太湖流域及长江三角洲地区形成了当时也是明清全国区域面积最大、登科人数最多、巍科人物最集中、存在时间最长、发挥作用最佳的科举中心。但这里有十来个府。嘉庆至光绪朝,各省的中榜名额更趋均匀, 科举人口向大中城市特别是省城倾斜, 形成了十来个省大中城市科举重心并存的格局。[173] 所以,明中叶至晚清的四百多年间,虽然出现了不少发展良好、甚至长盛不衰的府,但由于不同时期至少有四个以上人文蔚起、势均力敌的府同时存在,故不要说综合考察,就是单一的人文指标在全国的占比上,也不再出现如明初吉安那样一骑绝尘的现象,哪怕最负盛名的苏州、杭州两府之和也远不敌明初之吉安。 故我们完全有理由说,明初吉安创造了中国历史人文地标上空前绝后的记录,或者说,在中国文化史上一府独秀的现象仅诞生在明初吉安府。这就是吉安在中国历史上的独特地位! *本文在资料收集和修改过程中,得到了吴宣德教授、毛晓阳教授、侯美珍教授、黄明光教授、刘希伟教授、孙清玲副教授、章广博士、林介宇先生、张纪岩先生、周尧云先生、王清毅先生、刘宗彬先生等的帮助和指正,得到了刘海峰教授、杨巴金先生的鼓励,在此一并致谢! 2021-10-19 【作者简介】沈登苗,1957年生,浙江省慈溪市人,独立学者,主要从事教育史和历史人文地理研究,著有《文化的薪火》(杨玉圣主编:《学术共同体文库》)一书,提出“一代难以成为学者”的原创理论,以此破解“钱学森之问”。 原载《科举学论丛》2021年第一辑第2-41页。 注释: [1] 李梦星:《庐陵文化为什么如今知名度不太高?》,中国吉安网2020-09-02,http://taihe.yun.jxntv.cn/wenhua/p/26903.html,2021-03-25访问。 [2] 沈登苗:《明清全国进士与人才的时空分布及其相互关系》,《中国文化研究》1999年第4期。 [3] 江西“吉安中国进士文化园”于2020年9月29日开园;第十九届科举制与科举学学术研讨会于2020年12月11-13日在江西省吉水县召开。 [4] 邱峰等:《庐陵文化的内涵及特征》,《兰台世界》2007年第7期。 [5] 〔美〕何炳棣:《明清进士与东南人文》,载缪进鸿等主编《中国东南地区人才问题国际研讨会论文集》,浙江大学出版社1993年版, 第216-221页。 [6] 邱进春的博士学位论文做得非常扎实。但进士分布统计中的数据失误几乎无法避免,邱文也不例外。如洪武朝吉安府的进士本人统计是46人,邱文是45人,但笔者据其“附录2.明代江西进士小传”核对,也是46人,只不过其“分科统计明细表”(153页),把洪武二十七(1394)年安福人彭汝舟(193页)漏掉了,  导致洪武朝吉安府的总数少了1人。所以,本文与邱文之间的实际误差有缩小的可能。 [7] 资源来源:李天白:《江西会元、解元名录》,江西人民出版社2014年版。 [8] 刘海峰:《科举学导论》,华中师范大学出版社2005年版,第99页。 [9] 吴树宝:《唐代进士群体研究》,曲阜师范大学硕士学位论文(2009年)。 [10] 张明庚等:《中国历代行政区划》,中国华侨出版社1996年版,第202页。 [11] 萧启庆:《元代进士辑考》,台湾中央研究院2012年版,第13-15页。 [12] 部分进士的籍贯参考了沈仁国先生的《元朝进士集证》(上、下册),中华书局2016年版。 [13] 萧启庆先生曾作《元朝南人进士分布与近世区域人才升沉》,载萧启庆主编《蒙元的历史与文化——蒙元史学术研讨会论文集》(下册),台湾学生书局2001年版,第571-615页。但文中统计的元朝南人进士系不“完全”统计,且还存在其它一些问题,故笔者重新统计。 [14] 张明庚等:《中国历代行政区划》,第341、342、346、358、360页。 [15] 由于江西在至正十六年(1356)后,不再举行乡试(见萧启庆:《元代进士辑考》,第366页),也即吉安路是在没有参加有元一代总计16次科举考试中的近五分之一的情况下,取得第一的,这说明,吉安在元代科举竞争中已显示出天下无敌的实力。按:吉安路的吉水州以12个进士为全国县级第一。这与明初吉安府的进士吉水一马当先,以及明初“翰林多吉水”的态势形成都有因果关系。 [16] 乔亦婷:《宋代进士的时空分布及成因》,《安阳师范学院学报》2017年第6期。 [17] (美)贾志扬:《宋代科举》,台湾东大图书有限公司1995年版,第289-298页。 [18] 乔亦婷:《宋代进士的时空分布及成因》,《安阳师范学院学报》2017年第6期。 [19] (美)贾志扬:《宋代科举》,第289-298页。 [20] 乔亦婷:《宋代进士的时空分布及成因》,《安阳师范学院学报》2017年第6期。 [21] 沈登苗:《百年树人 一脉相承——清代巍科人物与当代两院院士的籍贯分布基本一致》,载杨玉圣主编《学术共同体文库》,沈登苗著《文化的薪火》,社会科学文献出版社2015年版,第153~161页。 [22] 在一个相当长的时间段,考试的优胜者如此密集地分布在一个府(今天的地级市),恐怕迄今为止,任何形式的全国性文化考试都未曾出现过。也即本文说的绝后,也包括当今中国。 [23] 翟国璋主编:《中国科举词典》,江西教育出版社2006年版,第61-62页。 [24] 南宋宁宗嘉定元年(1208)戊辰科,一甲进士由福建路福州包揽,详见方慧:《宋代福建科举文化研究》,福建师范大学硕士学位论文(2008年)。 [25] 曾繁全:《明代江西士大夫群体——以永乐至景泰时期为中心》,华东师范大学历史学系硕士学位论文(2010年)。 [26] 张家驹:《两宋经济重心的南移》,湖北人民出版社1957年版,第134页;陈正祥:《中国文化中心的迁移》,载陈正祥《中国文化地理》, 三联书店1983年版, 第1-22页;谭其骧:《中国文化的时代差异和地区差异》,《复旦学报》1986年第2期。 [27] 本文之所以把宰辅统计的下限截止成化朝,是因为从进士及第到官至宰辅,一般需要二十年左右的时间,这样才能对天顺及以前的进士的实绩作充分的讨论。下文的会试主考官的时间取舍及原因也可作如是观。 [28] 张廷玉等:《明史》一零九卷《宰辅年表》,上海古籍出版社1986年版,第343-346页。 [29] 何忠礼:《宋代殿试制度述略》,《中国史硏究》1988年第1期。按:何氏论及的是宋代省试。但宋之省试与金元明清的会试性质相同——都是参加殿试的资格考试。 [30] 周丹:《明代会试主考官研究》,江西师范大学文学院硕士研究生学会论文(2016年)。又见张希清等主编,郭培贵著:《中国科举制度通史》(明代卷),上海人民出版社2017年版,第319页。 [31] 主要资料来源:周丹:《明代会试主考官研究》。 [32] 冯建明:《清代乡、会试考官的地域分布状况研究——基于〈清秘述闻〉的统计》,《教育学术月刊》2011年第11期;周丹:《明代会试主考官研究》。 [33] 周丹:《明代会试主考官研究》。 [34] 冯建明:《清代乡、会试考官的地域分布状况研究——基于〈清秘述闻〉的统计》,《教育学术月刊》2011年第11期。 [35] (清)法式善等:《清秘述闻三种》(上、中册),中华书局1982年版,第130-149,685-766页;钱实甫:《清代职官年表》(第四册),中华书局1980年版,第2873-2880等页。 [36] 沈登苗:《双重断裂的代价:新中国为何出不了诺贝尔自然科学奖获得者之回答》,《社会科学论坛》2011年第8期。 [37] (明)张朝瑞辑:《皇明贡举考》卷一,《四库全书存目丛书》史部第269册,齐鲁书社1996年版,第460页。 [38] 详见刘文源:《〈永乐大典〉吉安籍编纂人员考》,载中共吉水县委、吉水县人民政府编《文章节义话解缙》,江西人民出版社2019年版,第50-61页。 [39] 主要参见熊娜娜:《明初江西文人的台阁文学创作研究》,福建师范大学硕士学位论文(2012年)。 [40] 葛剑雄主编,吴松弟著:《中国移民史》第四卷《辽宋金元时期》,福建人民出版社1997年版,第484-495页。 [41] 钱明:《谈中晚明王阳明在江西吉安的讲学——对浙中王学与江右王学的比较》,《教育文化论坛》2012年第3期。 [42] 钟起煌主编,方志远等著:《江西通史》(明代卷),江西人民出版社2008年版,第334-337页。 [43] 钱明:《谈中晚明王阳明在江西吉安的讲学——对浙中王学与江右王学的比较》,《教育文化论坛》2012年第3期。 [44] 钟起煌主编,方志远等著:《江西通史》(明代卷),第338页。 [45] 沈登苗:《南宋已形成苏-杭人才轴线了吗?》,《浙江社会科学》2004年第5期。 [46] 《吉安县志·大事记》称“相传意取‘吉泰平安’之义”。见江西省吉安县县志编纂委员会编:《吉安县志》,新华出版社1994年版,第11页。笔者臆想,“吉安”不仅仅是取“吉泰民安”或“吉泰平安”之意,朝廷可能还有更深的含义。 [47] 详见吴宣德:《明代进士的地理分布》,香港中文大学出版社2009年版,第91-97页。 [48] 张小健:《江右商帮兴衰研究(1368-1912)》,华中师范大学历史文化学院博士学历论文(2015年) [49] 引自许怀林:《江西史稿》,江西高校出版社1998年版,第125页。 [50] 葛剑雄主编,曹树基著:《中国人口史》第四卷《明时期》,复旦大学出版社2000年版,第240-246页。 [51] 郑立勇:《明代吉安府科第状况研究》,湘潭大学历史系硕士学位论文(2017年)。 [52] 葛剑雄主编,曹树基著:《中国人口史》第四卷《明时期》,第240-246页。 [53] 邱进春:《明代江西进士考证》。 [54] 梁方仲:《中国历代户口、田地、田赋统计》,上海人民出版社1980年版,第354-355,86-94,132-137页。 [55] 葛剑雄主编,吴松弟著:《中国移民史》第三卷《隋唐五代时期》,福建人民出版社1997年版,第294,292页。 [56] 从地理位置看,泰和已过赣江的吉水、庐陵段,已属吉安的南部,根据当时船舶逆水上行的航速,估计太后一行在吉安已航行了三四天,至少官方的随行应该基本上都入吉安境内了。 [57] 葛剑雄主编,吴松弟著:《中国移民史》第四卷《辽宋金元时期》,第327-330页;另见刘静贞:《唯家之索——隆祐孟后在南宋初期政局中的位置》,《国际社会科学杂志》(中文版)2016年第3期。 [58] 见刘宗彬:《吉安历代进士录》,江西人民出版社2010年版,第215-220页;傅璇琮主编,龚延明、祖慧编撰:《宋登科记考》(下册),江苏教育出版社2009年版。 [59] 联想到南宋至明初全国的文化中心大致在浙江中南部、福建中部和江西中部,并从那里折回往北,我们可否认为,在唐宋时期两次北人大规模的南迁浪潮中,沿赣江南迁的一路,其上层移民的主体到了吉安就停滞而不再往南了? [60] 郭文安:《从科举到商业——明清时期江西吉水县望族形成的内因考察》,华中师范大学硕士学位论文(2013年);萧启庆:《元代进士辑考》,第199,79页。 [61] 江西省吉安市地方志编纂委员会编:《吉安市志》,珠海出版社1997年版,第891页。 [62] 葛剑雄主编,吴松弟著:《中国移民史》第三卷《隋唐五代时期》,第457页。 [63] 葛剑雄主编,吴松弟著:《中国移民史》第四卷《辽宋金元时期》,第278页。 [64] 郑建明:《试论江西进士的地理分布》,《中国历史地理论丛》1999年第4期。 [65] 邓惠兰:《明代吉安府书院研究》,江西科技师范大学历史文化学院硕士学位论文(2018年)。 [66] 至清下叶,各级官办书院尤其是省级书院的学生垄断了中高级功名。详见沈登苗:《废科举前我国教育还城乡一体化吗?——也谈科举终结对农村教育的影响》,《招生考试研究》(上海)2009年第1期。 [67] 郑建明:《试论江西进士的地理分布》,《中国历史地理论丛》1999年第4期。 [68] 邓惠兰:《明代吉安府书院研究》。 [69] 〔美〕何炳棣:《明清进士与东南人文》。 [70] 〔美〕贾志扬:《宋代科举》,第289-298页。 [71] 有些学者按《江西通志》等地方志统计的元代吉安路进士人数,远大于此数。但地方志收录的元代进士许多是乡贡进士,即举人,本文不予采纳。 [72] 如郑立勇等:《论明代江西吉安府的科第盛况及其原因》,《衡阳师范学院学报》2017年第2期; 肖梦瑶:《明代中后期吉安府科举由盛转衰的原因初探》,南昌大学人文学院硕士学位论文(2015年)。  [73] 虽然,明代同考官的来源前后有变化,但其聘任都由礼部临期推选,与主考官无关,也即会试主考官与同考官并无依附或利益关系,这有利于同考官判卷的独立与公正。详见郭培贵:《明史选举志考论》,中华书局2006年版,第208-210页。 [74] 翟国璋主编:《中国科举词典》,第123页。 [75] 据郭培贵:《明代学校科举与任官制度研究》(中国大百科全书出版社2014年版,第350-353页)统计。 [76] 引自李义英:《明代乡、会试考试官研究》,东北师范大学硕士学会论文(2014年)。 [77] 何忠礼:《宋代省试制度述略》,《中华文史论丛》第51辑,上海古籍出版社1993年版。 [78] 参阅张希清等主编,郭培贵著:《中国科举制度通史》(明代卷),上海人民出版社2017年版,第357-378页。 [79] 引自李义英:《明代乡、会试考试官研究》。 [80] 李兵:《血榜:中国科举舞弊案》,中国民主法制出版社2015年版;李兵:《血榜:中国科举疑案》,中国民主法制出版社2015年版。 [81] 此外,明初,也是整个明代吉安籍的进士全国占比最高的科年-——景泰二年(1451),吉安籍进士29人,占全国总数201人的14.4%,会试主考官却却不是吉安人,而是四川江津人江渊和福建莆田人林文。 [82] 李兵:《血榜:中国科举舞弊案》,中国民主法制出版社2015年版,第28-36页。 [83] 资料来源:张希清等主编,郭培贵著《中国科举制度通史》(明代卷),第423-432页。 [84] 肖梦瑶:《明代中后期吉安府科举由盛转衰的原因初探》;郑立勇:《明代吉安府科第状况研究》。 [85] 郑立勇等:《论明代江西吉安府的科第盛况及其原因》,《衡阳师范学院学报》2017年第2期。 [86] 董雁伟:《社会流动论争与“富民社会”视阈下的科举制》,《思想战线》2020年第3期。 [87] 沈登苗:《关于科举社会流动讨论中的几个问题(概述)》,《教育与考试》2008年第2期。 [88] 张希清:《论宋代科举取士之多与冗官问题》,《北京大学学报》1987年第5期;张希清等主编,张希清著:《中国科举制度通史》,《宋代卷》(下册),上海人民出版社2017年版,第781页。按:2020年12月,在江西省吉水县召开的第十九届科举制与科举学学术研讨会上,我当面对张先生说,您当时提出这个观点是要有勇气的,他当即回答,地主阶级专政的国家本来就是为地主阶级服务的(大意)。不愧是北大教授,一语道破。 [89] (美)何炳棣著,徐泓译注:《明清社会史论》(中文版),台湾联经出版公司2013年版,第287-289页。 [90] 葛剑雄主编:《河流文明丛书》,张伟然著《湘江》,江苏教育出版社2010年版,第30页。 [91] 详细原因,本人另撰专文阐述。 [92] 明代的陕西西安府、河南开封府、山东济南府,虽然进士总数也较多,但领州县分别有37、34、30个之多,不具备可比性,故予剔除。 [93] (美)施坚雅著,新之译:《中国历史的结构》,《史林》1986年第3期。 [94] 江西省吉安市地方志编纂委员会编:《吉安市志》,第185、199、1036、403页。 [95] 详见黄启臣:《清代前期海外贸易的发展》,《历史研究》1986年第4期;廖声丰:《试论“一口通商”时期闽海关的商品流通》,《江西财经大学学报》2010年第2期。 [96] 廖声丰:《乾隆实施“一口通商”政策的原因——以清代前期海关税收的考察为中心》,《江西财经大学学报》2007年第3期。 [97] 广州历史名义上曾经有过三次“一口通商”时期。另两次分别是嘉靖年间(1522-1566)、万历至崇祯年间(1573-1644),但明中下叶民间海外贸易已取代朝贡贸易,且浙江、福建的贸易一度十分兴盛,故这两个时期,均不存在广州港事实上的“一港独大”现象。 [98] 张廷玉等:《明史》八十一卷《食货志·五》, 第218页。 [99] 邓端本:《广州港史》(古代部分),海洋出版社1986年版,第136页。 [100] 王元林:《广州、宁波等中国沿海外贸港口比较刍议》,载李英魁主编《宁波与“海上丝绸之路”国际学术研讨会论文集》,科学出版社2006年版,第73-83页。 [101] 梁国昭等:《历史交通地理视角下的南岭古通道》,《热带地理》2018年第3期。 [102] 李金明:《论明初的海禁与朝贡贸易》,《福建论坛(人文社会科学版)》2006年第7期。 [103] 引自大余县志编纂委员会编:《大余县志》,三环出版社1990年版,第 556页。 [104] “一口通商”时期,广州口岸出口的茶叶占出口总货值的60%左右,而茶叶的国内转运,直到嘉庆二十二年(1817)才禁止海运的。引自仲伟民:《茶叶与鸦片——十九世纪经济全球化中的中国》,三联书店2010年版,第53、209页。 [105] 葛剑雄主编,曹树基著:《中国人口史》第四卷《明时期》,第240-246页。 [106] 梁方仲:《中国历代户口、田地、田赋统计》,第273-278页。 [107] 茅伯科主编:《上海港史》(古、近代部分),人民交通出版社1990年版,第13页。 [108] 朱纨:《双屿填港工完事疏》,载陈子龙等编《明经世文编》卷205。 [109] 水银:《天下开港:宁波港人文地理史述考》,宁波出版社2018年版,第228页。 [110] 郭文安:《从科举到商业——明清时期江西吉水县望族形成的内因考察》。 [111] 江西省吉安市地方志编纂委员会编:《吉安市志》,第259页。 [112] 沈兴敬等:《江西内河航运史》(古、近代部分),人民交通出版社1991年版,第10页。 [113] 《明宣宗实录》卷五十(转引自李龙潜:《明代税课司、局和商税的征收——明代商税研究之二》,《中国经济史研究》1997年第4期)中,关于33个课税重镇的排列有个规律,一个省有多个的,大致以省治所在府在先,后以视重要程度前后排列,以南直隶为例,就以应天、苏、松……排列。有此可见,当时吉安在江西的地位至少比临江、淸江高。 不过,吉安的经济发展,也由此达到了顶点。 [114] 如熊月之等:《论东南沿海城市与中国近代化》,《史林》1995年第1期。 [115] 李龙潜:《明代税课司、局和商税的征收——明代商税研究之二》,《中国经济史研究》1997年第4期。 [116] 钟起煌主编:《江西通史》,方志远等著《明代卷》,江西人民出版社2008年版,第5-6页。 [117] 张小健:《江右商帮兴衰研究(1368-1912)》 [118] 高立人等:《吉安市的传统交通与商贸经济》,收入劳格文主编《客家传统社会丛书》21卷,刘劲峰等编《吉安市的宗族、经济与文化》(上),国际客家学会等2005年版,第47-74页。又见周萌等主编:《庐陵文化丛书》,刘宗彬著《赣中商埠》,江西教育出版社2009年版,第77页。 [119] 也就是说,横跨粤赣两省,水陆联运,从广州到九江的数千里交通线上,同时具备中转和较大的集散功能的港口,仅吉安一港而已。这就是明初吉安独特的经济优势。也是明初江西在全国的经济地位的一个缩影。 [120] 李桂平:《赣江十八滩》,三联书店2014年版,第179页。 [121] 大余县志编纂委员会编:《大余县志》,第269-270页。 [122] 造船是中国传统社会为数不多的综合性行业之一,涉及木、竹、棉、麻、桐油等诸多原材料和木工、竹工、漆工、纺织工、打铁工等诸多手工业,影响当时社会的方方面面。 [123] 钟起煌主编:《江西通史》,方志远等著《明代卷》,第233页。 [124] 习溪桥名始于至元十九年(1282)。见(明)王时槐:《嘉靖吉安府志》卷六《舆地志·关津》,载北京图书馆古籍出版编辑组《北京图书馆古籍珍本丛刊》第31册《史部·地理类》,书目文献出版社,第572页。时习溪桥边已“歌钟列妓,长街灯火,饮者争席,定场设贾,呵道而后能过””。见(宋)刘辰翁:《习溪桥纪事》,载江西省吉安市地方志编纂委员会编《吉安市志》第三十四篇《艺文录》,第989-990页。 [125] 嘉靖时已有“东通旧市,西通城隍冈”之说。见(明)王时槐《嘉靖吉安府志》卷六《舆地志·关津》,第572页。 [126] (清)平观澜修:《乾隆庐陵县志》卷之五《舆地志四·墟市》,第9-10页。 [127] (清)濮应台:《康熙庐陵县志》卷二十六《艺文志·词林》,第46页。 [128] (明)徐弘祖著,唐云校注:《徐霞客游记·全本上》,成都出版社1995年版,第118页。 [129] 江西省吉安市地方志编纂委员会编:《吉安市志》,第143页。 [130](明)王时槐《嘉靖吉安府志》卷六《舆地志·关津》,第572页。 [131] 笔者原以为如此密度的桥梁,桥下的河流当属小河,可实地考察发现,现在后河的河口宽度几乎都在50米以上,最大宽度似超200米,平均宽度应在100米左右,故在当时来讲,后河上每造一坐桥都不容易,故这组桥也是超乎寻常的经济因素的一个表征。 [132] (清)许焕:《吉州南城行(有序)》,载(清)濮应台《康熙庐陵县志》第二十六卷《艺文志·词林》,第46页。 [133] 城南约6公里有神冈山。 [134] “市易”也指海外贸易,详后。 [135] “夜漏”,指夜间的时刻。 [136] 郁孤台在赣州,章水又称章江,系赣江的西源,与东源贡水在赣州汇合后称赣江,章水为赣江上流第一大支流,赣江南下的物资,就是由赣州溯章水,至大余舍舟陆行过大庾岭的。 [137] 吉州城北部有螺子山,因江傍此山,所以赣江吉安段古称“螺川”,螺川也代称吉安;“绾”的本义是“系”,延伸为交通要道,故“中绾”可理解为中转;“江城路”应为江州路,似为了与“章水”对仗,“州”遂改“城”。九江曾名江州(元后改今名),通赣江的鄱阳湖水在九江的湖口县汇入长江。 [138] “粤果”是岭南运过来的水果,“星轺”是使者所乘的车,亦借指使者,这里似指购买“粤果”的商人乘的车,  本句是说商人购买了大量的岭南水果后,乘车赶往码头,说明由赣江北上的广东水果,是由吉安(上岸)中转的,而不是越大庾岭后直接北上的。急赶时间的水果贩运尚且如此,可见,赣江承揽的、长途跋涉的其它商品,除去吉安销售的部分,几乎皆在吉安集散。 [139] 《乾隆浙江通志》卷一百二十一《职官志》。 [140] (清)谢旻修:《雍正江西通志》卷四十八《职官志》。 [141] 《乾隆浙江通志》卷一百二十二《职官志》。 [142] (清)定祥/刘绎:《光绪吉安府志》卷十一《职官志》。 [143] 张廷玉:《明史》卷七十五《职官志四·市舶提举司》,第 203页。 [144] 郭婕:《明代商事法研究》,中国政法大学研究生部博士学位论文(2002年)。 [145] 晁中辰:《永宣之治:内政外交多姿多彩》,《北京日报》2016 年4 月18 日,第16 版。 [146] 高立人等:《吉安市的传统交通与商贸经济》,收入劳格文主编《客家传统社会丛书》21卷,刘劲峰等编《吉安市的宗族、经济与文化》(上),第59页。 [147] 容闳:《西学东渐记》,中州古籍出版社1998年版,第111页。 [148] 张伟然著:《湘江》,第34页。 [149] 容闳:《西学东渐记》,第111页。 [150] 湘潭县地方志编纂委员会编:《湘潭县志》卷二十三《商业》,湖南出版社1995年版,第546页。 [151] 周磊等:《明朝时期的湘潭城》,载张显清主编《第十三届明史国际学术研讨会论文集》,湖南人民出版社2011年版,第511-520页。 [152] 梁国昭等:《历史交通地理视角下的南岭古通道》,《热带地理》2018年第3期。 [153] 另一条是“武水-耒水通道”。见王飞:《明清时期南岭湘粤走廊及其毗邻地带社会发展研究》,暨南大学硕士学位论文(2008 年)。 [154] 参阅王飞:《明清时期南岭湘粤走廊及其毗邻地带社会发展研究》; 梁国昭等:《历史交通地理视角下的南岭古通道》,《热带地理》2018年第3期。 [155] 湖南省地方志编纂委员会编:《湖南省志》第十卷《交通志·水运》,湖南人民出版社2001年版,第26-30,37-39页。 [156] 湘潭县地方志编纂委员会编:《湘潭县志》,第500页。 [157] 张朋园:《湖南现代化(1860-1916)的早期进展》,岳麓书社2002年版,第384页。 [158] 王毓伟:《转口贸易、开埠通商与清代湘潭药市的变迁》,《湖南工程学院学报》2018年第3期 [159] 引自肖嘉平:《清代湘潭的社会状况——基于光绪〈湘潭县志〉的考察》,江西师范大学历史文化与旅游学院硕士学位论文(2008年)。 [160] 据江庆柏:《清朝进士题名录(上、中)》统计。 [161] 陶用舒:《湖南古代人才纵横谈》,《益阳师专学报》1998年第1期。 [162] 此外,还有学者认为,吉安有尊师从教,以及致仕官员回乡办学授徒等传统,但这些是中国传统社会文化发达地区的普遍现象,本文不予讨论。 [163] 葛剑雄主编,吴松弟著:《中国移民史》第四卷《辽宋金元时期》,第333页。 [164] 相反,苏州和杭州在南宋至明初产生的进士,与它们的“上有天堂,下有苏杭”的盛誉不相称,这应与苏、杭在两宋之际均遭遇金人屠城有直接的关系。同时也说明,文化的复兴远比经济的繁荣来的艰辛和漫长。 [165] 为祝贺江西“吉安中国进士文化园”开园,为江西吉水召开的“第十九届科举学与进士文化学术研讨会”营造学术氛围,本文初稿曾于2020年12月初,以《空前绝后的辉煌 不可思议的成就——论明初江西吉安府在中国历史人文地标中独一无二的地位》为题,由 “爱思想”网站及该网微信“学人”公众号首发。 [166] 沈登苗:《清代全国县级进士的分布》,《社会科学论坛》2020年第1期。 [167] 自唐宋以来,吉安乃至江西在中国历史上的综合地位一直上升的趋势,也随之遏制。外贸重心、物流线路及节点对传统社会的影响,由此可见一斑。 [168] 从笔者收集的江西经济史资料看,吉安的地位并不高,如江西的两个钞关和“四大镇”均不在吉安。但笔者分析后发现,现在反映江西经济尤其是涉及江右商人的史料,大都是从明中叶开讲的,这就自然没有明初吉安的事。但明初吉安港的辉煌,我们仍不该怀疑。因为宣德年间列入全国33个工商城市,以及其在江西的排名,就是权威的证据。 [169] 傅衣凌:《明代江南市民经济试探》,中华书局2007年出版,第235页。 [170] 这也说明,吉安在明中叶的科举衰退,与一些学者认为的王学在江西尤其在吉安的盛行没有逻辑上的关系。 [171] 从十六世纪姚江两岸的文化成就反推,十六世纪三四十年代双屿港的走私贸易物资在此集散了。之所以如此,因为早在宋元时期,这里的经济文化已经相当发达了。否则,集散地会延伸到绍兴,甚至杭州。相反,明初广州港的外贸物资,在千里之外的吉安才开始大规模地集散,诚如前揭,是因为沿途的四个府当时都还没有发展起来。 [172] 沈登苗:《文以港兴的历史启示》,《宁波日报》1996年10月22日。 [173] 沈登苗:《明清全国进士与人才的时空分布及其相互关系》,《中国文化研究》1999年第4期。 (责任编辑:admin) |