|

谭其骧先生主编的《中国历史地图集》(以下简称《地图集》)从20世纪50年代开始编纂,直到1975年出版内部版本,1982年始正式陆续出版了1—8册,共20余个图组,304幅地图,涉及7万多个古代地名,成为研究中国历史的重要参考资料。有学者指出,《地图集》与标点二十四史成为新中国成立以来人文社科领域两大最重要的成果。值得注意的是,在《地图集》第六册绘制了西夏专幅地图,虽然只涉及百余个西夏地名,但在西夏研究中发挥了重要的助推作用,具体表现于两个方面: 一是推动了西夏历史研究的发展。纵览西夏学发展历程,有几项基础性的成果,直接推动了西夏历史研究的进展,如20世纪80年代初期出版的《西夏史稿》以及稍后出版的《夏汉字典》等著述。当然,谭其骧先生主编的《地图集》也属于此类成果,其中第六册中“西夏幅”(以下简称“西夏地图”)标示出西夏疆界的准确范围、山川形胜以及周边地缘政治形势等地理信息,并且在这幅地图上标示出百余个西夏地名的具体位置,是较早用现代技术绘制的西夏地图。虽然“西夏地图”尚有一些需要完善的地方,如一些地名的定位尚不准确,疆界的划定不尽合理,西夏疆域前后的变化也未有体现,还有一些重要的地理元素尚未标示出来等。 虽然存在这些不足,但“西夏地图”展现了西夏地理空间方面的基本概貌,树立起西夏研究的“横轴”,是为西夏学各研究领域的基础和重要参考。此外,由于“西夏地图”的绘制严格遵循现代绘图规则和标准,不同于清代之前的旧式地图,尤其在显示地理元素的准确度和科学度上大为提升,因此这幅地图又成为中外学人绘制各式西夏地图的底图和“母版”。 二是将西夏历史带入中国通史的视野。对西夏研究而言,有一种熟知的观点就是元朝修史者在编修《宋史》、《辽史》、《金史》时,独摒西夏政权于正史之外的做法使得近两个世纪的西夏历史文献无征。不管这种看法是否符合实际,但未能入列“正史”的确给后世研究和梳理西夏历史带来诸多不便甚至不小的麻烦。这种状况同样体现在西夏历史地图的绘制方面。例如:《历代地理指掌图》之“圣朝元丰九域图”中仅标出“西夏”二字,示意西夏政权的大致位置,或将西夏部分州郡置于“化外州郡”之列。清代杨守敬在绘制《历代舆地图》时,单列“西夏割据图”,虽然只涉及西夏三十余个地名,不过也算是一种进步。《地图集》是具有中国通史性质的地图集,在其中单列“西夏地图”,部分彰显了西夏政权在中国历史及通史中的一定地位。稍后出版的《中国史稿地图集》也列“北宋、辽、西夏战争形势”、“北宋、辽、西夏、大理等并立形势”等专幅历史地图,但反映的西夏地理信息较为有限,西夏幅员疆界状况显然参考了或源于“西夏地图”。 《地图集》虽然是以地图的形式表现历史地理信息,每一个地理信息意味着大量的实证研究,因此会产生大量的释文,图文对照,读者就清楚了每一个地理信息的来龙去脉。而目前仅见东北等少部分地区的释文公开出版,大部分释文尚未公开,因此在使用《中国历史地图集》的过程中出现一些障碍,不清楚历史时期某一政权疆域范围的划定、地望的确考、河流湖海分布的来源与依据。基于这样一个目的,本文就“西夏地图”的相关问题进行梳理,以供学界参考。 一、绘图依据与资料参考 《地图集》编修是一项浩大的工程,众多研究人员和学术研究机构参与其中,参加的编 绘人员超过百人之多。“西夏地图”为哪些学者所绘制?笔者推测章巽先生应该是主要的参与者或完成者。理由如下:一是1963年章巽先生发表了《西夏诸州考》一文。该文主要梳理了西夏时期州级行政建制的数量、分布、名称、地望及演变等问题,其中前期20州,后期26州。对比《西夏诸州考》与“西夏地图”所涉及西夏诸州,二者基本一致。西夏后期的西夏诸州均在地图中有所体现,尤其章巽先生考证了一些不常见或有争议的西夏州,亦在《地图集》中标示出来,如怀州、顺州、定州、龙州等,二者甚至在一些细节上表现出极大的一致性。如《西夏诸州考》对西夏后期所涉26州进行逐一考释,除永州地望不可考外,其余诸州地望均有所指,而《地图集》在背页备注中有“西夏无考州名永州”的信息。因此,《西夏诸州考》一文部分地充当了“西夏地图”释文的功能。二是虽然章巽先生主要致力于中西交通史领域的研究,但也具备参与绘制西夏地图的条件。他与顾颉刚先生共同编绘了《中国历史地图集·古代史部分》,并由谭其骧先生审校。在该地图集中,虽然未将西夏作为一幅单独的地图列出,但在五代十国系列图中显示出定难军节度使的势力范围,同时也标示出党项民族的分布范围;在“北宋时代的中国”、“宋金对立形势图”等专幅图中显示了西夏疆域的轮廓。值得注意的是,该图册中的西夏疆域图与谭其骧先生主编的《地图集》中的西夏疆域图相比较,除了宋夏疆界略有不同外,其余部分完全一致。此外,从工作经历看,新中国成立后章巽先生在复旦大学任教,与谭其骧先生一起共事,加之先前与顾颉刚先生有过编撰历史地图集的经历。因此,推测《西夏诸州考》一文是章巽先生在编撰“西夏地图”过程中的一项重要“副产品”,此后十几年间,未见章巽先生再发表过有关西夏研究方面的成果。 分析“西夏地图”的地名构成,其大致有三方面的依据或来源:一是《宋史》、《辽史》、《金史》、《元丰九域志》等传统典籍。二是考古资料,尤其是一些古城、堡寨及聚落遗址。三是清代《西夏纪事本末》卷首所附的《西夏地形图》。前两项内容是绘制历史地图集的常规资料来源,但《西夏地形图》对于编绘西夏地图而言是一份较为稀缺的文献资料。章巽先生在撰写《西夏诸州考》一文时也将之作为重要的资料参考。虽然《西夏地形图》遵循了中国古代“制图六体”的原则,但缺乏精度和准度,即便这样,其对今天西夏历史地图的绘制仍有两点重要的参考价值:第一,该图突出了西夏首府兴庆府的重要位置,并以此为中心,用虚线勾勒出西夏与周边地区的交通概貌;第二,该图标示出了一百余个西夏地名,并且二者的地名类型基本相同,即由河流、隘口、山脉、渠道、渡口、池泽等自然类地名和府州、监军司、城寨、聚落等人文类地名组成,这对于复原西夏的地理状况极具参考价值。笔者就《中国历史地图集·西夏幅》与《西夏地形图》中的相关地名进行了对比,并列表如下。

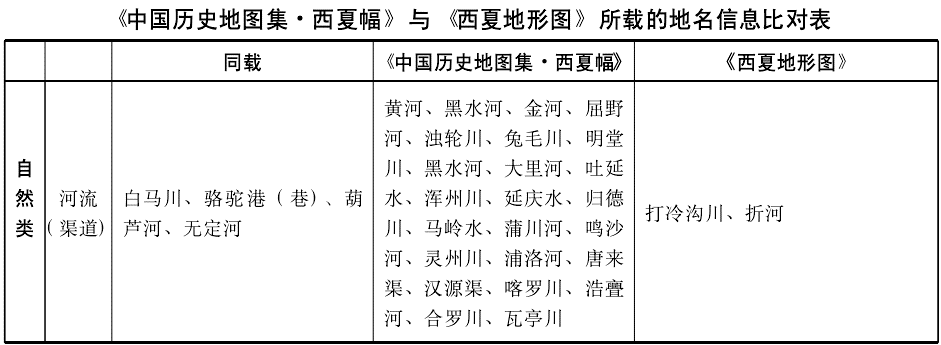

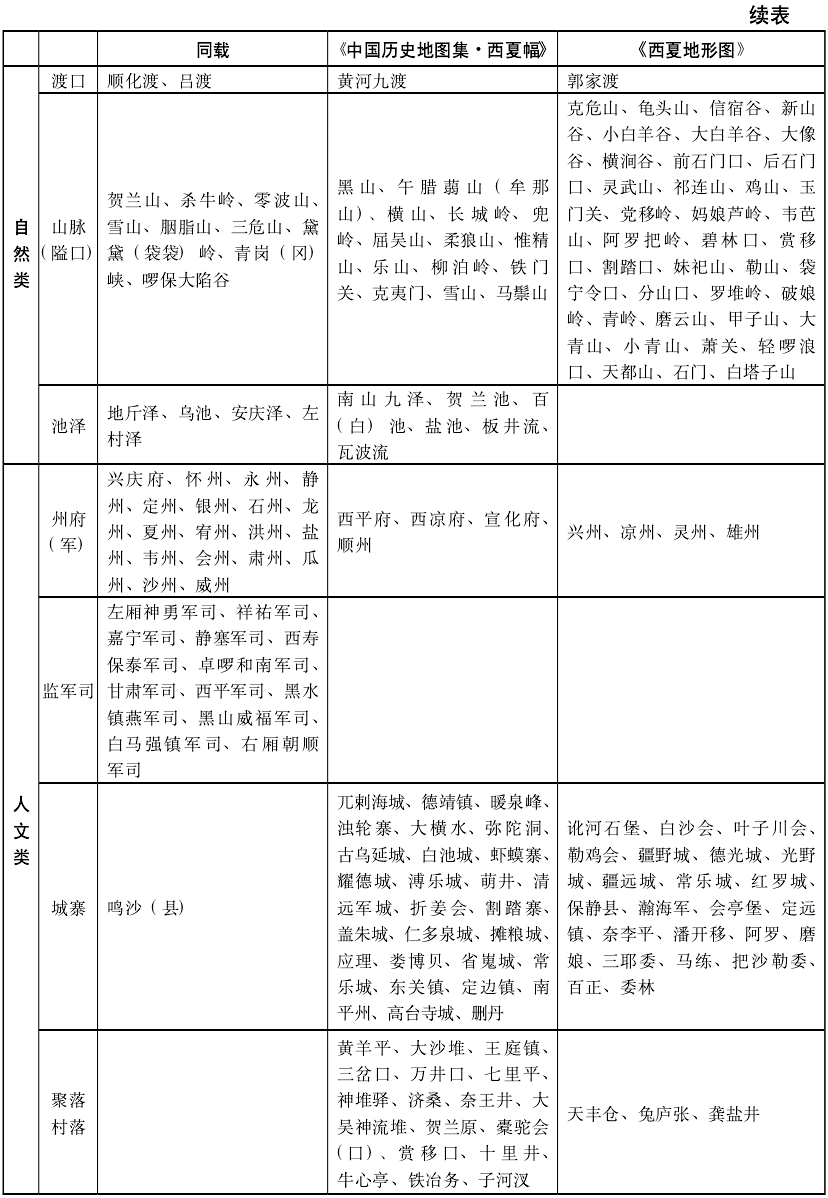

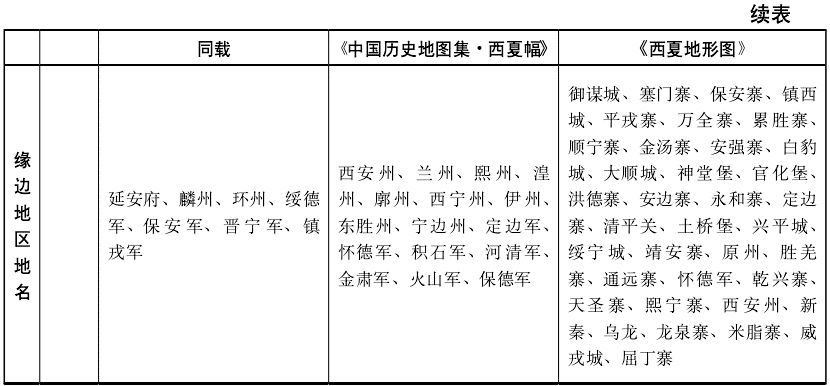

通过对比,发现二者除地名类型相同外,还有一些共用的地名。当然,二者的差异性也十分明显,在地名及地理要素的选取上还是存在明显不同,有大量不重复的地名信息。下面就相关问题进行讨论。 二、地名考释与地名校正 无论是今人绘制的《地图集》,还是古代成图的《西夏地形图》,二图所涉及的地名数量大体相同,并可分为两种情况:一种是西夏常见地名,如西夏州府、监军司等,除其中个别地望、位置尚不明确外,其余均可定点定位,源流演变也较为清楚;另外一种情况则是不常见的地名,尤其是宋夏边界地带的一些城镇聚落,在文献中出现频率较低,对于学术界来讲略显陌生,兹就“西夏地图”中部分不常见的地名略加梳理,明其源流。 黑水:“西夏地图”中有三处涉及“黑水”一名,一是位于今内蒙古额济纳旗的黑水镇燕监军司,黑水就是今天的黑河,虽然目前在汉文典籍记述甚少,但在西夏文文献以及考古发现中有“黑水”的明确记载。二是夏州附近的黑水河。《宋史》卷250载:“李继迁入钞,徙银、夏、绥府都巡检使。尝巡按罨子砦,并黑水河,趣谷中,夏人知之,以数千骑据险,渡河求战。”此事件在《西夏书事》中亦有记述:“秋八月,屯兵黑水河,邀击银、夏、绥府都巡检使石保兴兵,败绩。继迁居沙漠,逐水草,便于攻掠。是时屯黑水河侧,据险自固。”“西夏地图”中的黑水河为今天的纳林河。王北辰先生认为《水经注》中的黑水就是今天的纳林河。需要注意的是,今天由毛乌素沙漠流入无定河的有三条河:纳林河、海流兔河、榆溪河。榆溪河地处东部,为宋代文献中的明堂川。海流兔河文献所称不明。今天海流兔河的水量至少是纳林河的4—5倍,文献所载黑水河“渡河求战”,说明宋代纳林河的水量远比今天大得多。另外,从近年来由内蒙古无定河镇十里梁党项家族墓地出土的墓志看,黑水河就是纳林河,不过墓志中称黑水河为“乌水”或“乌水河”。如李仁福妻渎氏墓志中载“祔葬于乌水河之北隅,端正树之东侧”;李彝谨及妻里氏墓志载“葬于夏州朔方县仪凤乡奉政里乌水之原也”;绥州太保夫人祁氏墓志载“葬于府城北凤政里乌水河北原”。三是《辽史》卷39中记载的黑水:“黔州,阜昌军,下,刺史。本汉辽西郡地。太祖平渤海,以所俘户居之,隶黑水河提辖司。”又《辽史》卷37载:“唐于契丹尝置饶乐州,今渤海人居之。五十里保和馆,度黑水河,七十里宣化馆,五十里长泰馆。”辽朝黔州在今辽西朝阳市一带,饶州在今内蒙古巴林右旗南部。因此,《地图集》将今查干木伦河标示为黑水河。同时,在“西夏地图”中,将今天包头市北部的艾不盖河也标示为黑水。因此,西夏和辽朝出现了各有两条黑水并存的局面。笔者推测,《地图集》如此标示大概受到“山西族”记载的影响。《宋朝事实类苑》卷60“西域山水”条载:“昔人文章用北狄事,多言黑山。黑山在大漠之北,今谓之姚家族,有城在其西南,谓之庆州。予奉使,尝帐宿其下,山长数十里,土石皆紫黑,似今之磁石,有水出其下,所谓黑水也……山西别是一族,尤为劲悍,惟啖生肉血,不火食,胡人谓之山西族。北与黑水胡,南与鞑靼接境。”《地图集》认为今后套的乌梁素海一带即为文献中的黑山,其北即为黑水,附近有怛达部落分布,但不能与文献完全相符,存疑。 金河:即今内蒙古境内的大黑河,延续隋唐旧名。唐朝曾在此设立金河县,并利用其水源进行土地开发:“会吐蕃攻盐、丰二州,霞寓以兵五千屯拂云堆,虏引去。浚金河,溉卤地数千顷。”“凿金河水,取乌山石,辇致潢河、木叶山,以示山川朝海宗岳之意。” 屈野河:地名沿用至今。《元丰九域志》及《宋史》等文献偶将其记述为屈野川。 浊轮川:《宋史》卷257载:“李继迁叛,命继隆与田仁朗、王侁率兵击之……银三族首领折八军等三千余众,复破没邵浪、悉讹诸族,及浊轮川东、兔头川西,生擒七十八人,斩首五十九级,俘获数千计。”宋代在此建有浊轮寨。地名一直沿用至明代。“神木州北。洪武初省。十三年十一月复置。西北有杨家城,正统五年移县治焉。成化中,复还故治。南有大河。北有浊轮川。西南有屈野川。”地望为今神木县北三塘川。 兔毛川:“会张亢管勾麟府军马事,破之于柏子,又破之于兔毛川,亢筑十余栅,河外始固。”史书又载:“初,麟州犹未通,馈路闭隔,敕亢自护南郊赏物送麟州,贼既不得钞……会天大风,顺风击之,斩首六万余级,相蹂躏赴崖谷死者,不可胜计,夺马千余匹。乃修建宁寨,贼数出争,遂战于兔毛川。”地望即为今神木县境内屈野河支流考考乌素沟。 吐延水:即为今清涧河。《水经注》称其为秀延水。今清涧河上游仍称为秀延水。史载:“延水县。贞观二十三年五月。改为延水县。取吐延水为名。”《金史》卷26“延川”条下载有“濯巾河、黄河、吐延水”。《元丰九域志》“延川”条下亦载:“有黄河、吐延水。”有学人考证“吐延”应为匈奴语,南方之意。元代之后,鲜见史籍记载。 浑州川:“金明西北有浑州川,其土平沃。川尾曰桥子谷,为敌出入隘道。”金明寨在今陕西安塞县沿河湾镇附近,其西北有两条河流,一是延河,二是杏子河。自清以来,有关延水、清河、吐延水、秀延水等河流定位的讨论尚有不少争议。《地图集》标示的浑州川无误,确为今天的杏子河,最重要的一条证据就是《武经总要·前集》卷18载:“招安寨,北接杏子河,至横山一路,庆历中筑。”“万安寨,东控五龙川入延州路。东至延州八十里,西浑州川路至招安寨,北至保安军八十里,南至敷政县。”文献明确了招安寨与浑州川的关系。招安寨在今陕西安塞县招安镇一带,地名沿用至今。对照文献,流经招安镇的河流就是文献中的浑州川。当然,文献中尚有不少杏子河的记述,除上引文献外,《长编》卷489载:“并对境地名杏子河东山有寨地可修一城,三面各有大沟,四面有大河,下面石脚系寨门、顺宁两寨之中,西与威戎城接连有地名罗渠谷岭,上可以创修一守御大寨。”综上判断,文献中的杏子河就是今天的杏子河,但是否在宋代杏子河存在一河二名的情况,存疑待考。此外,“西夏地图”将延河标示为清水,魏晋时期延水确有清水之称谓,但此后基本不用此名,在宋代文献中尚无此记载。虽然宋代曾在今延川县境内设立延水县,但作为河流之称的延水较为少见。 浦洛河:文献多有记载,尤其是关涉宋夏灵州之战的文献中浦洛河出现频次较高。如史载:“康福行至方渠,羌胡出兵邀福,福击走之;至青刚峡,胡注:自方渠橐驼路出青冈峡,过旱海至灵州。赵珣《聚米图经》曰:环州洪德寨归德、青刚两川,归德川在洪德东透入盐州,青刚川在洪德西北,本灵州大路,自此过美利寨入浦洛河,至耀德清边镇入灵州。自过美利寨后渐入平夏,经旱海中,难得水泉。”明确浦洛河即为与瀚海相接的河流,也就是今天的苦水沟,其上游有两个源头:苦水沟和甜水河。甜水河在韦州、下马关一带,若从环州西向进入韦州,再北上抵达灵州,显然“绕路”太多,不是理想的路线;从环州途经洪德堡直接进入苦水沟是一条从陇东进入宁夏平原的捷径,因此浦洛河应该是今天灵武市的苦水沟(又称山水沟)。 地斤泽:是宋夏文献中出现频率较高的一个地名,确切地理方位不明。陈育宁通过实地考察,推测今内蒙古乌审旗境内的查干淖尔就是西夏时期的地斤泽。 安庆泽:《宋史》卷485载:“淳化初,与继迁战于安庆泽,继迁中流矢遁去。”又《西夏书事》卷4载:“继迁驻兵碛中安庆泽,数与沿边熟户构难。”具体位置不详,但有两点可以明确:一是安庆泽处于今天毛乌素沙地之中;二是从“数与沿边熟户构难”判断,其大致处于毛乌素沙地南缘地带,接近于今白于山区。 左村泽:《长编》卷318载:“(王中正)及甲戌次宥州西北左村泽与贼战斗次第。”《西夏书事》卷25载:“夏兵千骑屯城西左村泽保守窖粟,中正击败之,皆弃窖走。”左村泽的位置较为具体,即今内蒙古鄂托克前旗城川镇附近。 黄河九渡:《元史》卷1载:“二十一年春正月,帝以西夏纳仇人赤腊喝翔昆及不遣质子,自将伐之。二月,取黑水等城。夏,避暑于浑垂山。取甘、肃等州。秋,取西凉府搠罗、河罗等县,遂逾沙陀,至黄河九渡,取应里等县。”宋代文献中鲜见“黄河九渡”的记载。《西夏书事》卷42载有“黄河九渡”,未见应理的信息。元代应里(理)为今宁夏中卫市,“西夏地图”在将今宁夏中卫一段的黄河标示为黄河九渡,其北为沙陀,此说出处就是《元史》中的记载。 除上述尚需考辨梳理的河流池泽外,其余河流渠道的定位归属基本上是明确的,一些名称沿用至今,如无定河、唐来渠、汉源渠等,也有一些地名略有变化,如宋代将大理河称为大里河,榆溪河为明堂川,清水河为葫芦河,今甘肃天水的葫芦河为瓦亭川等。此外,“西夏地图”还标示出不少不常见的聚落(村落)、城寨,梳理如次。 骆驼港:《宋史》卷87“绥远砦”条下载:“地本骆驼巷,元符二年进筑,赐名。东至定边军二十里,西至宁羌砦六十里,南至横山砦五十里,北至神堂砦约五十里。”又《长编》卷509载:“环庆奏,乞进筑骆驼巷、萌门、白豹,及乞罢之字平等处进筑。诏骆驼巷、白豹依奏,萌门恐不须筑,之字平系控扼清远军界,恐不可罢,令相度闻奏。”可见骆驼巷与绥远寨实为一地。绥远寨古城为今陕西省吴起县铁边城镇天百户行政村附近。 “西夏地图”误将今内蒙古鄂托克旗境内的都思兔河标示为骆驼港(巷),显然受到《西夏地形图》的影响,将今都思兔河标示为骆驼港,是一处十分明显的错误。 兀剌海城:《圣武亲征录》、《元史》及《西夏书事》等史籍有载,是蒙古灭夏过程中的一处重要地点,地望说法不一。主要有龙首山说,具体在今甘肃甘州东北的龙首山中。狼山说,具体地望在今内蒙古后套狼山一带,“西夏地图”中兀剌海城的位置即依此说。有研究认为其地望应为内蒙古乌拉特中旗新忽热古城,大致处于包头市以西160公里的位置,有一定道理。 合罗川:关于合罗川较为翔实的信息出现在王延德出使西域的记载中:“初自夏州历玉亭镇,次历黄羊平,其地平而产黄羊……次历拽利王子族,有合罗川,唐回鹘公主所居之地,城基尚在。”学界对合罗川讨论较多,观点不相统一。事实上,对合罗川地望的考订有三方面的参考:一是王延德的西行路线。二是合罗川本身语意。三是回鹘城址。“西夏地图”将合罗川标示在今甘肃金塔县略北的地方,显然有些偏南。综合判断,合罗川应在黑水城周边或略北的地方。需要指出的是,王延德西行所历的马鬃山也不是今甘肃肃北县的马鬃山,而应在黑水城北部一带。 白池城:盐州附近的乌池、白池分属今陕西定边的苟池和内蒙古鄂托克前旗的北大池。白池县古城位于今北大池盐湖南岸1.5公里处,城址轮廓可辨。笔者认为有可能是西夏时期的五原县址。“西夏地图”标示出乌池,也应该标示出“白池”。白池的面积20多平方公里,白池比乌池的面积大一些。 弥陀洞:是西夏左厢神勇监军司的驻地,文献记载甚少。笔者推定弥陀洞即为今陕西榆林市北的红石峡。 铁冶务:《西夏书事》卷14载:“夏众甲胄皆冷锻而成,坚滑光莹,非劲弩可入。盖夏州多铁,州东设铁冶务,去河东麟府界黄河西约八十里。”宋代文献鲜有西夏铁冶务的信息,不过宋朝也置铁冶务,如关中凤翔府眉县就有铁冶务。西夏可能学习宋制,亦置铁冶务。近年来,在陕西横山县魏家楼等地发现了一种被当地老乡称为“牛碾子”的遗存,并且在其周边地区发现有铁矿石,附近还有烧火的遗迹。西夏铁冶务应该就在这一带。省嵬城:是一处地望较为明确的西夏城址。《西夏书事》卷10载:“天圣二年春二月,德明作省嵬城于定州。定州省嵬山,在怀远西北百余里,土地膏腴,向为蕃族樵牧地。德明于山之西南麓筑城,以驭诸蕃。”宋代文献无载。经考古勘察,该城址在今宁夏石嘴山市惠农区庙台乡嵬村东南500米处,地名沿用至今。 摊粮城:《长编》卷168载:“王沿知渭州日,尝与百姓范仁美持沿书入西界,反间野利、遇乞兄弟。事觉,仁美被杀,遂配居摊粮城。及契丹西伐,获遂以归。”文献中的“遂”乃宋朝驻渭州边臣张遂。又《西夏书事》卷19记载了摊粮城的具体位置:“契丹破摊粮城。城在贺兰山西北,国中储粮处。”内蒙古后套乃至阿拉善地区是西夏重要的边防重地,驻守重兵,而贺兰山以西的阿拉善地区并不产粮食,因此摊粮城应为供应西夏西北军需粮草的重要后勤基地,文献只交代了摊粮城大致方位,至今未发现这方面的考古信息,具体位置不详。 贺兰原:《长编》卷354载:“元丰八年四月,夏人拽厥嵬名宿重兵于贺兰原,时出盗边,禼遣将李照用、蕃官归仁,各领兵三千左右分击,与耿端彦兵四千趣贺兰原,戒端彦曰:‘贺兰险要,过岭,则沙碛也,使贼入平夏,无繇破之。’”贺兰原与今贺兰山无涉,在夏州附近。 “西夏地图”还绘制了“兴庆府附近形势图”,标示出高台寺城、南平州、定边镇、东关镇等几个较为少见的地名。 高台寺城:《西夏书事》卷18载:“二月,起高台寺。曩霄五月五日生,国中以是日相庆贺。旧俗止重冬至,曩霄更以四孟朔为圣节,令官民礼佛,为己祈福。至是,于兴庆府东一十五里役民夫建高台寺及诸浮图,俱高数十丈,贮中国所赐《大藏经》,广延回鹘僧居之,演绎经文,易为蕃字。”该寺院位于今银川市东郊,为1987年当地村民平整土地时所发现。文献交代的信息也较为清楚,高台寺就是西夏时期的一座寺院,是西夏都城兴庆府的重要组成部分,但不应定性为城址。 南平州:《长编》卷319载:“高遵裕言,以环庆兵趋灵州,是日次南平州,距城三十里遇贼接战。”“西夏地图”依据概出于此,距离灵州三十里。 东关镇:《宋史》卷257载:“是秋,五路讨继迁,以继隆出环州,取东关镇,由赤柽(红柳)、苦井路赴之。”赤柽是一种耐盐碱耐干旱的灌木,西北地区的百姓也称之为红柳;苦井路得名于环州一带的咸水。综合判断,东关镇应该在环州略北的区域,不应在西夏京畿腹地。 定边镇:文献无载,宋夏沿边有定边军、定边寨。 “西夏地图”还标示出以“会”命名的地名。 折姜会:《长编》卷134载:“知庆州范仲淹言:‘今环州永和寨西北一百二十里有折姜会,庆州东北百五十里有金汤、白豹寨,皆贼界和市处也。’”又《长编》卷513载:“折姜会接泾原及百一十里,至版井川犹六十里,又至通峡寨犹五十里。”根据文献信息及道里判断,其位置大致清楚,即今宁夏盐池萌城到同心韦州一带。 橐驼会(口):《宋史》中载有其名。《西夏书事》卷4载:“灵州橐驼口,夏州入中国要路。诸蕃由此贡马京师,继迁兵扼之,不得达。环州右班都知周仁美率骑士赴援,继迁兵乃退。”从夏州西向进入中原,即为盐州路,从今定边西南行与环州路会合,橐驼会属灵州管辖,应在环州东北部的宋夏交界地带。宋夏时期在宋夏交界的西夏一侧出现了一系列以“会”为通名的地名,多为贸易场所,并负有军事防御的性质,具有一定的区域特点。 此外,在夏州周边地区有两类具有地域特点的地名:一是带“平”字的地名,如黄羊平、七里平、白草平,并在《宋史》、《续资治通鉴长编》等文献中均有记载,大致处于夏州周边区域,具体位置无考。这里的“平”应通“坪”,意思是平坦的土地,今陕北一带仍有不少带坪字的地名。二是带“井”字的地名,如万井口、奈王井、十里井等。鄂尔多斯台地为缺水地区,往往围绕水井为中心形成聚落,西夏时期出现的带“井”字地名就是这一地理特征的反映。“西夏地图”中其他一些“小地名”多源自《宋史》、《续资治通鉴长编》、《武经总要》、《西夏书事》等文献,均有史料依据,尚能判断大体方位,如浊轮寨、大横水、虾蟆寨、耀德城、溥乐城、盖朱城、仁多泉城、娄博贝、大沙堆、王庭镇、三岔(叉)口、德靖镇、神堆驿、赏移口、子河汊、济桑、古乌延城等。当然,“西夏地图”还有一些来自《西夏地形图》的地名,如顺化渡、吕渡等,已在前表中列出,恕不一一考释。 总之,“西夏地图”所标示的西夏城寨、聚落等“小地名”从分布上大致可以分为三种情况,一是处于西夏京畿地区。二是与蒙夏战争有关或处于夏辽边界。三是宋夏边界的东部地区。这些地名与西夏州郡略有不同,虽然文献载有其信息,但大都不能判断其准确位置,对于一些不能准确定点的地名,因此在绘制“西夏地图”时采取了标示出大致位置的办法。 三、信息补充与问题讨论 《中国历史地图集》第六册出版于1982年,在当时的研究和资料背景下,“西夏地图”编绘人员尽可能吸收历史文献中的西夏地理信息,并将之充实到西夏地图中来,尤其是注意将一些不常见的“小地名”吸收到《地图集》中来,极大地丰富了“西夏地图”的内涵。 当然,“西夏地图”尚有一些需要完善的地方,主要有两方面的内容。 一是地名的定点与确考。除了少数如骆驼港(卷)等明显的错误外,大多数地名在“西夏地图”中均能标示大致的位置,但仍需完善,具体有三种情况:(1)一些地望的精确有所欠缺,如地斤泽、黄羊平、安庆泽、大沙堆、铁门关、大横水等。(2)一些地望存在争议,如马鬃山、合罗川、兀剌海城、盐州、石州、克夷门等。(3)尚有前后不一致的情况,除“西夏地图”外,《地图集》在金朝《京兆府路、凤翔路、鄜延路庆原路、临洮路》幅图中也涉及大量的西夏地理信息,尤其是呈现了较为翔实的西夏沿边堡寨的信息,但对照两幅地图,存在一些不一致的地方,如在后图中将清涧河标示为延河而非吐延水。同时,也存在一地两名或者数名的情况,如韦州与静塞军司及威州,翔庆军与西平府及灵州,保静与静州,环州与通远,敷川与会州、兰州与兰泉为一地两名或三名的情况。 二是西夏边界的划定。史籍中有关宋夏边界的信息较多,“西夏地图”基本复原出原貌,没有太大的问题。但由于资料缺略等因素,其他区域西夏疆界的划定尚有继续探讨的空间,具体有四方面的问题:(1)由于学界不清楚河清军和金肃军的确切地望,如鲁人勇在《西夏地理志》一书中对西夏的边界进行了详细考论,但未涉对西夏东北部与辽朝边界的探讨,因此难以划定辽朝在鄂尔多斯地区的势力范围。(2)“西夏地图”将辽代天德军误标在今乌梁素海南边,也是一处错误。学术界倾向于其地望应在今呼和浩特东郊的白塔古城。这样,西夏在黄河地带的控制区域应该比“西夏地图”所示的范围大一些,至少包括了今乌梁素海以东甚至今包头市区的大片区域。(3)阴山以北西夏与辽上京道的边界基本上以今天中国与蒙古国国界为界线的,从新发现的考古资料看,西夏在这一区域的控制范围应该再向北推一些,因为俄罗斯圣彼得堡大学和乌兰巴托大学组成的中亚国际考古团在蒙古国的南戈壁省发现了一段300余公里的城墙,根据碳14测定其年代在10—13世纪,并认为是西夏政权为防御蒙古人南下而修筑的。(4)西夏西缘疆界的划定,基本以今天的甘肃、新疆省界为界。事实上,无论是西夏广阔的北缘疆界还是西缘疆界,都缺乏文献信息和考古实证材料的支撑,加之在近代政治地理概念形成以前,古代北方政权在广袤的大漠是否存在明确的疆界,这是一个具有普遍性的问题。笔者认为夏辽西段乃至西夏西缘是一段较为“模糊”的疆界,诚如西夏文献《天盛律令》所载:“那些远离边境地方同别国并无严格边界线。”《地图集》第四册中用条格带来标示西魏、东魏与柔然之间的疆界,这一方法完全可以用于夏辽西段疆界的划定上。这对处理北方民族政权疆界的划定也有很大的启示。经过30余年的发展,西夏学研究的资料状况有了很大改善,为西夏历史地图的绘制提供了有利条件,尤其是西夏文文献和考古资料不断地丰富了西夏地理信息。 在西夏文文献方面,《天盛律令·司序行文门》记载了西夏近20个州、10余个县、5个军、近30个城寨。黑水城出土的西夏字书《杂字》专设“地分部”,罗列有44个地名。这些西夏文献中存有不少汉文史籍中无载的地名,如华阳县、赤原县、河西县、虎控军、卧啰娘、龙马川等。当然,《天盛律令·司序行文门》中所载的地名应属西夏,但《杂字》所载的地名未必全为西夏地名。由于尚不能准确翻译西夏文献中的西夏地名,其到底何指,仍需要探索。不管怎样,这些都是完善西夏地图绘制的珍贵信息。还需指出的是,在黑水城出土“宋西北边境军政文书”中亦有一些传统史籍未载的地名,如观化城、朱台城、鹞子川、乌阳觜(嘴)等。虽然反映的是宋夏边界地带的地理信息,但也是对西夏地理状况的有益补充。 在考古资料方面,国家文物局主编了各省区的文物地图集,对各省区遗址遗存进行了一次较为全面的摸底,其中陕西、宁夏、内蒙古、甘肃等省区的《文物地图集》对西夏地图绘制的资料补充作用尤大。笔者在进行“河套地区西夏史迹调查研究”课题时,统计了这一地区的西夏史迹状况,遗迹遗存482处,其中城址92处,聚落遗址165处。近些年来西夏学界对西夏文物考古资料的重视日益加强,出版了《西夏文物》“宁夏编”、“甘肃编”、“内蒙古编”等大型丛书。张多勇教授等学人多年关注西夏田野资料的收集,取得了丰硕的成果。虽然西夏历史在汉文典籍中的信息不算太多,但其留下的文物史迹还是十分丰富的,资料状况要比绘制“西夏地图”时大为改善。笔者注意到“西夏地图”也十分注重对考古资料的利用,如在巴丹吉林沙漠腹地以及后套地区沿黄河地带标示四个城堡,虽未标示相关地名,但显然指的是考古发现西夏城址。此外,地方文史工作者对宋夏沿边堡寨的梳理也取得可观的进展,通过田野考察使得不少文献所载的城寨与考古遗址建立了对应关系,也是绘制西夏地图的重要信息来源。今后若启动《中国历史地图集》的修订工作,以上资料无疑可以充实丰富西夏历史地图的信息。 (本文原刊《中国边疆史地研究》2020年第1期第164-176页。文中原有注释,引用请务必参考原刊。) (责任编辑:admin) |