|

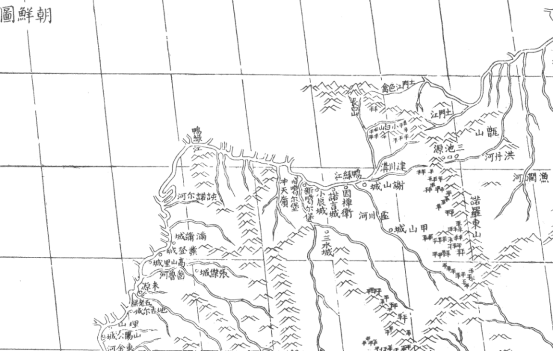

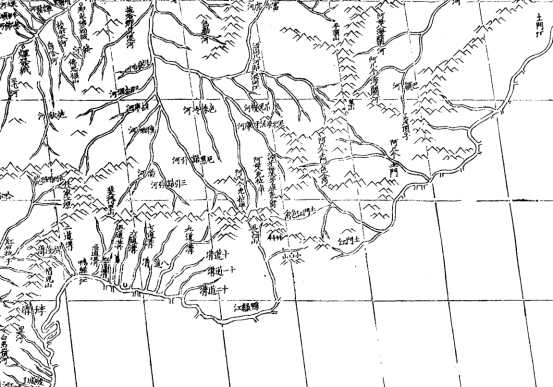

一、引言 在清代中朝边界史研究中,康熙五十一年(1712年)穆克登定界占有重要地位,它与后来的光绪年间中朝共同勘界、中日“间岛问题”谈判等均有关联,只有把源头搞清楚了,才能对后来发生的边界纷争及谈判做出准确的评判,把握中朝边界演变的历史脉络。 有关穆克登立碑处,学界主要有两种主张,一是认为立碑处位于长白山天池附近,即天池东南麓约4公里,如张存武、杨昭全、李花子及宋念申等,二是认为碑址初设于小白山或三池渊,后来被朝鲜人移到了天池附近,即所谓“移碑说”,如徐德源、刁书仁、马孟龙、陈慧、李少鹏等。 中方资料鲜有记载穆克登立碑处。虽然穆克登在立碑以后,马不停蹄地派人向皇帝奏闻,还带去画员绘制了山川形势图,但是都因内阁大库的火灾而丧失殆尽。因此,中方可资参考的一手资料并不多,大多为间接资料,主要包括:康熙《皇舆全览图》、齐召南的《水道提纲》、《钦定皇朝通志》、《会典图》等。由于资料稀缺,到了光绪年间中朝两国共同勘界时,中方代表曾怀疑碑是伪造的。与之相比,朝方留存大量第一手资料,包括同行译官、军官及差使官的报告,接伴使的状启,译官、接伴使的日记以及清朝画员绘制的长白山图的摹本等。如果把中方有限的资料和韩方相对丰富的资料相对照,是可以搞清楚碑址位置的。 康熙五十一年穆克登定界距今已过了300年,斗转星移,当时的山水名称与现今地名有很大的差别,史料本身记载又有些模糊,后世勘界时的误解和附会也不少,这些都给探明碑址增加了难度。为了搞清楚穆克登立碑处,除了对双方资料进行对比研究以外,还要结合实地踏查,这样才能准确解读史料,否则容易出现偏差。 本文试对马孟龙先生在2009年发表的论文:《穆克登查边与<皇舆全览图>编绘——兼对穆克登“审视碑”初立位置的考辨》进行回应,对该文运用《皇舆全览图》的不同分图时,只参考《盛京全图》而忽视《朝鲜图》所产生的偏差,以及对小白山地理方位的错认等提出商榷,以求教于学界同仁。 二、根据《皇舆全览图》证明以小白山为界的质疑 康熙《皇舆全览图》是由不同的分图构成的,根据版本的不同,既有分省(分地区)图,也有分府图(227幅)。前者如1943年福克司影印本,共有36幅图,有总图,也有分省(分地区)图,其中包括《朝鲜图》和《盛京全图》等。 同样的《皇舆全览图》,不同的分图所标示的中朝边界略有不同,特别是中朝界河的详略画法不同。在《皇舆全览图》的《朝鲜图》(见图1)里,长白山以北中国境内的河流省略掉了,只画了汇流处,而山以南朝鲜境内的河流画出了全貌,表明长白山以北属于中国,山以南属于朝鲜,即中朝两国以长白山(东南麓)为界。另外,在《皇舆全览图》的《盛京全图》(见图2)里,界河的详略画法呈现不同的样貌,小白山以北中国一侧的河流完全画出,而山以南朝鲜一侧的河流做了省略处理,只画出汇流处,表明中朝两国以小白山为界。于是马孟龙先生根据《盛京全图》指出,康熙时期中朝两国以小白山为界,穆克登立碑于小白山而非长白山。  图1 康熙《皇舆全览图》之《朝鲜图》局部(1943年福克司影印本)  图2 康熙《皇舆全览图》之《盛京全图》局部(1943年福克司影印) 那么,为何同样的《皇舆全览图》,不同分图所表现的中朝边界会不一样?即一个标注以长白山东南麓为界,另一个标注以小白山为界,这其中是否融入了地图编纂者的主观判断,或者说由编纂者的失误造成,而不能反映穆克登定界的历史真实。那么,通过《皇舆全览图》我们该如何分辨长白山地区的中朝边界呢? 通过中韩双方资料可以了解到,在制作《皇舆全览图》的过程中,康熙帝之所以派穆克登前往长白山,是为了调查两条界河——鸭绿江和图们江的源头,并准备以查得的界河水源划界,因此,只要在《皇舆全览图》中分辨出哪一个是穆克登查得的水源,就能了解中朝边界的走向。从这一思路出发,考察《皇舆全览图》的《朝鲜图》和《盛京全图》,都可以发现在长白山以东标有“土门江色禽”的字样,“色禽”的满语意思是江源,“土门江色禽”指的是图们江源,此即穆克登查得的图们江源头。另外,在其东北边还有“阿几个土门”和“阿几个土门色禽”,指的是小图们江和小图们江源。这些都是穆克登定界在《皇舆全览图》上留下的印迹。 如前述,虽然中方的定界资料有限,但是从后来编纂的官撰、私撰文献中,仍可以找到鸭绿江、图们江源头的信息。如乾隆年间齐召南编纂的《水道提纲》记载土门江:“源出长白山顶之东麓,曰土门色禽,东流若隐若见数十里,折东北流又数十里。”表明图们江源从长白山东麓流出,称“土门色禽”,是一条“若隐若见”的伏流之水,这一内容与洪世泰的《白头山记》相吻合。《水道提纲》记载鸭绿江:“源出长白山南麓,两源分导合流,而南有小白山水,自东来注之。”表明鸭绿江有二源,从长白山南麓发源,另有小白山发源的支流,从东南边汇入。此外,嘉庆年间编纂的《钦定大清会典图》将图们江源头称之为“大图们江”,如“大图们江出长白山东麓,二水合东流,小图们江出其北山,二水合东南流来会”,即明确记载图们江源从长白山东麓流出。 总之,无论是根据《皇舆全览图》,还是根据后来编纂的清朝文献,都可以证明长白山是鸭绿江、图们江发源地,而小白山只是鸭绿江支流(小白山水)发源地,从严格意义上它并非图们江发源地,因为没有图们江水从小白山流出的,那么从二江源头入手,立碑处应该在长白山(东南麓),而不应在小白山。反观《皇舆全览图》的河流详略画法,《朝鲜图》更接近穆克登立碑事实,而《盛京全图》因编纂者的主观原因,与立碑处产生了距离。 三、穆克登是否到过小白山安营扎寨 中国第一历史档案馆有两份满文朱批奏折,记载穆克登的行进路线,其中有“小白山”地名。马孟龙先生根据这份资料,指证穆克登在查边过程中到过小白山,并指出既然到过小白山,那么就“有理由相信小白山才是穆克登审视碑初立所在”。我们暂且不管穆克登到过小白山,能否证明在小白山立碑的逻辑的严密性,因为即便到过小白山,也有可能不在那里立碑。 其实,有关穆克登到过小白山朝方文献也有记载,由译官金庆门口述而由洪世泰记录的《白头山记》,以及奎章阁收藏的《白山图》(见图3)等,都记载或标示穆克登在上山(长白山)途中经过了小白山西侧,所以说,朱批奏折并不是穆克登到过小白山的唯一记录,只是在中方资料稀缺的情况下,两份朱批奏折无疑是考察穆克登行程的宝贵资料,可以将其与朝方资料进行对照,以求相互印证。  图3 《白山图》 (资料来源:首尔大学奎章阁《舆地图》,收藏号:古4709-1) 那么,两份朱批奏折是如何描述穆克登行程的呢?第一份奏折是康熙帝责问盛京将军唐保柱为何穆克登前往长白山这么久了一次也未奏报,对此唐保柱于康熙五十一年六月十三日奏报如下: 穆克登等于四月初六日,由盛京启程后,理合陆续取信奏闻,然并未奏闻,此即奴才等庸愚糊涂之处。奴才等谨遵主子训谕之旨,立即遣员前往取穆克登等之信。除穆克登伊等抵达之处,已遣笔帖式苏尔产驰奏,不另奏闻外,嗣后一旦得信,立即奏闻。今穆克登等骑去之马匹,已由章京额尔特、柱泰等,由朝鲜山水(三水——引者注)、夹山(甲山——引者注)地方带回,于五月初一日启程,六月初六日全部抵达,无乏弃者,为此恭奏以闻。 唐保柱的上引奏折透露出以下三个信息,其一,穆克登于康熙五十一年四月六日从盛京启程前往长白山。其二,穆克登到达长白山以后,已派遣笔帖式苏尔昌(又叫苏尔产、苏尔禅,下同)向皇帝驰奏。这个记录与朝方资料相吻合,据金指南的《北征录》记载,笔帖式苏尔昌五月十五日与穆克登一起刻石立碑后,带着穆克登的奏文下山,十七日到达茂山,十八日从茂山出发,沿图们江而下,3天内即可从珲春出境,转往北京向皇帝奏闻。其三,穆克登骑去的马,已经由章京额尔特、柱泰等带领,自朝鲜三水、甲山回到了盛京。 由于康熙帝的催问,仅过了5天,六月十八日唐保柱再次向康熙帝奏报穆克登已返回中国境内的消息,内容如下: 为奏闻总管穆克登等返回前来事。奴才等派骁骑校阿尔久前往探穆克登等之信,阿尔久抵宁古塔这边毕尔干河驿站,与穆克登等人会合。据穆克登等之信内称,自命笔帖式苏尔产任差以来,于五月十八日由小白山起程,二十八日抵清(庆——引者注)源,前行抵海口查看后,于六月三日抵珲春,我等跟随宁古塔将军孟俄洛来迎之牧群头目人等,于七月初可抵盛京等语。为此,恭奏以闻。 据唐保柱的第二份奏折,他派遣的骁骑校阿尔久与穆克登在毕尔干河驿站相遇,并带回了穆克登的信,信中称,自命笔帖式苏尔昌任差以来,五月十八日由小白山起程,二十八日抵达庆源,查看图们江入海口以后,六月三日渡过图们江到达珲春(中国境内),跟随宁古塔将军派来的人,七月初就可以到达盛京了。这一路线正是穆克登和笔帖式苏尔昌下山后,沿图们江顺流而下,到达图们江入海口及渡江回国的路线。奏折内记录的日期和地点,与朝方金指南的《北征录》、朴权的《北征日记》及金庆门的《白头山记》(洪世泰转录)等,一一对应,基本吻合。只是五月十八日从小白山起程,与朝方资料有出入。这里,需要搞清楚的是奏折中的小白山是否指鸭绿江上游的小白山?或者指同名异地的另一个小白山?以下通过朝方资料看一下穆克登和苏尔昌上山、下山的行程。 据《白头山记》记载,康熙五十一年五月十日,穆克登一行在上山途中经过了鸭绿江上游的小白山,详细内容如下: 又行十数里,树渐疏,山渐露。自此,山皆纯骨色苍白,盖积气凝结成一大块水泡石耳。东望一峰,嵂兀干霄,顾问爱顺曰:“山近矣,今日可到绝顶。”爱顺曰:“未也,此小白山也,迤过此山西十余里,即山之趾,自趾至顶,尚有二三十里。稍东有一岭小白之趾也。”陟其上脊,望见白山,雄厚博大,千里一苍,而独其顶,如覆白甕于高俎上,厥名白头。以此岭底,无撮土寸草,往往有松杉焉。 这段引文描述了五月十日穆克登一行在朝鲜土人爱顺的引导下,溯鸭绿江而上,经过小白山西侧,遥望长白山的一幕。爱顺指出,从这里再往西行十余里,才可以到达长白山脚下,从山脚再往上走二三十里才可以登顶长白山,可见从小白山到长白山顶尚有数十里。于是一行人继续朝着长白山顶天池前进。然而天色已晚,穆克登并没有在当天登顶长白山天池,而是在小白山以北的“朴达串”(黑桦林)安营扎寨(见图3),第二天即五月十一日登上长白山天池。 这以后,直到五月十五日穆克登在天池东南麓刻石立碑,大约有5天,他一直在小白山以北的朴达串宿营。这里又被称作“白山留憩所”,是距离长白山最近的一处宿营地。之所以在朴达串宿营,一是因为这里靠近鸭绿江源和天池;二是因为过了这里再往上全是火山灰地貌,无法扎营住宿。正如爱顺所说,“过此山皆童矣”,“雨则人必冻死,风则泡石随风四下”,这说明山上的住宿环境十分恶劣。期间,穆克登除了确定鸭绿江东源为正源以外,还派人沿着东流之水(指黑石沟)下探六十多里,察看是否和松花江相连。在确定“东流之水”(黑石沟)并不和松花江相连以后,他才放心地在黑石沟和鸭绿江(东源)中间的分水岭上刻石立碑,其位置在长白山天池东南麓约4公里,此即穆克登立碑处,碑文“分水岭上勒石为记”指此。 在完成立碑以后,穆克登沿着黑石沟和图们江下行。具体行程如下:五月十六日穆克登离开了长白山,沿黑石沟前行,当天他睡在大角峰附近。十七日宿黑石沟下游的松花江支流发源地,查看黑石沟是否和松花江相连。如前述,在立碑前,他虽然派人考察了黑石沟“东流之水”,但是仍不放心,因此亲自下探水流,最终确认二者并不相连,这反映在奎章阁的《白山图》(见图3)中。之后,十八日穆克登从黑石沟下游出发,前往图们江涌出处(源头)察看,此即赤峰、圆池附近,当晚他睡在石乙水北岸。十九日继续沿着图们江向下,宿红土山水北岸,这大概相当于今天的和龙市广坪一带。二十日他渡过了红丹水,宿红丹水东岸。二十一日渡过渔润江到达江边设站处,在此他和朝鲜接伴使朴权及译官金指南等会和。二十二日两拨人一起渡过朴下川,到达朴下川以东的茂山府。 至此,穆克登除了考察松花江支流发源地(黑石沟下游)以外,基本将图们江上游几条支流察看完毕,包括红土山水、石乙水、红丹水、渔润江(西豆水)及朴下川(延面水)等。其中,只有红土山水察看了发源地(涌出处),其他则通过察看汇流处来判断水流大小。经过以上的考察,穆克登对红土山水是图们江正源有了基本判断,所以说,当朴权在茂山提出红旗河是“真豆江”时(指图们江源头),穆克登坚持红土山水是正源,并表示他已经派笔帖式向皇帝奏闻了,如果要改变水源需由国王向皇帝奏闻,于是朴权放弃了自己的主张(指红旗河是正源)。这应该就是《皇舆全览图》上标注“土门江色禽”和“阿几个土门”(小图们江)的来历,以此来区分图们江源头和较大的支流红旗河。 除了穆克登的行程以外,朱批奏折中提到的笔帖式苏尔昌的行程也值得关注。苏尔昌是为了撰写、刻画碑文带去的,他同时肩负着向皇帝奏闻的任务。五月十五日,他虽和穆克登一起下山,但是快马加鞭沿图们江下行,先于穆克登在五月十七日到达茂山(距离长白山380里),五月十八日从茂山出发沿江下行,称3日内必由珲春出境,为的是向皇帝奏闻。 以上所述,无论是穆克登还是苏尔昌,五月十八日都没有从小白山(鸭绿江上游)起程,穆克登从黑石沟下游出发,苏尔昌则从茂山出发,那么该如何解释朱批奏折中从小白山起程呢? 笔者认为这个小白山不可能是鸭绿江上游的小白山,可能指同名异地的另一个小白山或者奏折写错了。据朝鲜地理志《舆地图书》记载,图们江下游也有小白山,如“小白山,在(钟城)府东南四十五里,山峻谷深,春夏犹见冰雪”。又记载,小白山建有烽燧,位于钟城府东南50里。另据朝鲜军官李义复记载,长白山东北边也有小白头山,如“白山(指长白山——引者注)一脉平地发落,庚兑(西边)过峡,复以丑艮寅(东北边)屈曲发踪为小白头山”。从方位上看,位于长白山东北边的小白头山或者图们江下游的小白山,与五月十八日穆克登和苏尔昌归程经过的路线接近。 总之,从穆克登的行程看,他在上山途中路过了鸭绿江上游的小白山(西侧),但仅此而已,他的下山路径走的是长白山东麓,而不是走回头路,再回到南边的小白山,所以五月十八日他不可能从鸭绿江上游的小白山起程,更不能据此指出穆克登立碑于小白山。 四、对洪致中前往立碑处的行程分析 朝鲜官员洪致中前往立碑处发生在穆克登定界以后。康熙五十一年六月穆克登完成定界回国以后,同年八月,按照与穆克登的约定,朝鲜派遣北评事洪致中带着劳役人员,从茂山驰进长白山,准备在图们江发源地设置标识。在完成大部分工程以后,第二年一月,洪致中在国王面前陈述他从茂山前往“白山”立碑处的经过,内容如下: 自茂山七十里至临江台,又十里渡渔润江到山下。地广漠无人烟,路险百折而上,及其登览,则非山而即野也。白山渔江之间,杉树蔽天,不分天日者殆三百里,行五里[应为五日——引者注]始到立碑处。碑甚短狭,厚不过数寸,琢磨不精,竖之亦不牢。穆差(指穆克登——引者注)以贵幸臣奉命定界,而虚疏至此,其无致力之意可知矣。自立碑处望见,有斗绝最高峰,攀附而上,十四峰罗立拱抱成一洞府。有大泽,色深黝,不知其几丈。舆志中称以八十里周回,而以臣所见,亦当为四十余里。山体皆沙石,而草树不生,积雪四时不消,白头之名,似以此也。 如上引文,洪致中从茂山走了70里到临江台,又从临江台走了10里到渔润江(又叫西豆水、西头水,在今天和龙市崇善附近),渡过渔润江以后,又走了300里到达立碑处,共计花了5天时间。当他来到立碑处时,他见到了前面的“斗绝最高峰”,登上去便是“十四峰罗立拱抱”的长白山天池。从洪致中的这段陈述不难看出立碑处就在长白山脚下,他从立碑处看到的“斗绝最高峰”就是指长白山顶天池。 然而同样一份史料,不同的人解读却不一样。如马孟龙指出,洪致中到的立碑处不是长白山而是小白山。虽然洪致中的行程被称作“白头山形便”,意指他前往长白山,但是马孟龙却注意不到。马孟龙之所以出错,恐怕与《朝鲜肃宗实录》编纂者的一处失误有关。实录编纂者将“白山渔江之间,杉树蔽天,不分天日者殆三百里,行五日始到立碑处”中的“五日”误写成了“五里”,而《承政院日记》记载为“五日”是正确的。只有这样,白山、渔江之间“殆三百里”和“行五日始到立碑处”,才能解释通,否则三百里和五里之间看不出有什么联系,于是马孟龙便忽略掉了“殆三百里”的记录,仅凭“又十里渡渔润江到山下”,“行五里始到立碑处”,误以为小白山和渔润江靠得很近,最终得出洪致中到达的立碑处是小白山而非长白山的错误结论。 不仅如此,为了证明小白山和渔润江(西豆水)靠得很近,马孟龙还错误地把北甫多会山(北胞胎山)当做了小白山,进而指出“西豆水沿小白山东麓向北汇入图们江”。这是地理方位的完全错认,将相隔甚远的西豆水和小白山硬凑在了一起,殊不知西豆水和长白山的距离有多远,那么西豆水和小白山的距离就有多远。如前引洪致中的行程说,渔润江(西豆水)汇入处距离“白山”(指长白山)有300里,此外,光绪勘界时查得西豆水发源于朝鲜鹤项岭,距离长白山400-500里。还有一点,马孟龙混淆了发源于小白山以东的石乙水和西豆水,误以为西豆水流过小白山东麓,实际上是石乙水发源于小白山以东。不得不说,从事历史地理研究,特别是边界研究,一定要注重实地踏查,如果有了实地踏查的经验,就不会出现地理方位的这种错认。从前述可知,马孟龙所谓“小白山说”,实际上并不是小白山,而是指北胞胎山,换言之,他把北胞胎山当做了小白山。 另外,马孟龙还对洪致中在立碑处能不能望见“斗绝最高峰”提出质疑,如指出:“如果审视碑确实立于长白山,那么洪致中又怎么会望见自己所处的长白山呢?”这也是因为不了解长白山的地形地貌引起的。长白山是火山喷发形成的一座庞大山体,除了最高峰形成高山湖泊以外,四面都是较平缓的斜坡,一般称之为东西南北四个坡,而碑所在地位于长白山东斜坡,地形相对平缓,容易攀登,特别是到了距离天池约4公里的立碑处,抬头望去前面就是天池所在的“斗绝最高峰”,这一点如果有了实地踏查经验就不难理解了。 总之,洪致中的“白头山形便”,恰恰是他前往长白山的行程记录,与小白山没有任何关系,证明立碑处位于长白山主峰下,而不是小白山。 五、对英祖四十三年(1767年)碑尚在小白山的质疑 为了证明立碑处位于小白山,马孟龙还引用了朝鲜官员洪重孝在1767年(英祖四十三年)说的一段话。当时朝鲜君臣正在讨论要不要将北岳由鼻白山改为今长白山,身为刑曹判书的洪重孝提出了反对意见,其理由是立碑处距离长白山尚有一日程,长白山不在朝鲜境内,所以诸侯没必要祭祀不在本国境内的山川,其陈述的内容如下: 白头山为我国山脉之宗,今此望祀之议,诚非偶然。而第念《礼》云,诸候祭封内山川,臣未知此山果在封域之内欤?顷年穆克登定界时,立碑分水岭以为界,则岭之距山,殆一日程,恐未可以谓之封内也。 马孟龙注意到了洪重孝所说的(见引文)立碑处距离长白山一日程,于是指出“审视碑绝非立于长白山上”,只有立在小白山才与这句话相吻合。仔细分析洪重孝的这段话,其实他只说对了一半话,如指出碑立在分水岭上,距离长白山有一段距离,但是说错了另一半话,他误以为立碑处和长白山(天池)相隔一日程(实际只有约4公里)。如果考虑到洪重孝说这段话是在1767年,距离穆克登定界(1712年)已过了半个世纪,朝鲜君臣不了解立碑处的地理形势情有可原,毕竟长白山是绝险之地,不是那么容易到达的。问题在于,能不能根据洪重孝说错的这句话,就得出到了英祖四十三年(1767年)审视碑可能还在小白山原地的结论呢? 其实,在洪重孝说这段话(1767年)之前,不少朝鲜地图已将定界碑标在了天池东南麓,如1740年代郑尚骥制作的《东国地图》,18世纪中期的官撰《海东地图》,18世纪中期制作的《西北彼我两界万里之图》,18世纪中期制作的《北界地图》,以及1765年官撰《舆地图书》之《北兵营地图》等 。 此外,个人游记也证明此时碑址位于长白山主峰下。如徐命膺在《游白头山记》中,记载英祖四十二年(1766年)他从胭脂峰出发,登上长白山天池的经过,此时他目睹了这块碑,内容如下: 行二十里,白山三峰尚立面前,亦犹胭脂峰下之见也。东南岗下列植木栅,延十数步,颠倒剥缺,存者无几。小碑数尺,不磨不雕,上刻曰大清,下刻曰乌喇总管穆克登奉旨查边,至此审视,西为鸭绿,东为土门,故于分不岭上勒石为记。康熙五十一年五月十五日,笔帖式苏尔昌,通官二哥,朝鲜军官李义复、赵台祥(相——引者注),差使官朴道常,通官金应瀗、金庆门云云。诸人看毕,循碑右侧行岗脊,邅迴盘折,仰而上,约十里,至其上。则四方诸山,皆在衽席之下,极目天际,一望尽收,但恨目力穷尔。……则峰下距地五六百丈,虚旷平夷,大泽中焉,周四十里,水深青,与天光上下一色。 如上,徐命膺亲眼目睹碑址位于长白山天池东南岗下十里,从右侧岗脊上去便是最高峰长白山天池。总之,通过徐命膺的《游白头山记》可以证明在洪重孝说那段话之前,碑已经在长白山东南麓,而不像马孟龙所说碑尚在小白山。 六、结语 通过《皇舆全览图》考察中朝边界,不同分图的标注会有所不同,如《朝鲜图》标注以长白山(东南麓)为界,而《盛京全图》标注以小白山为界。同样的《皇舆全览图》出现两种不同的边界标注,这恐怕融入了编纂者的主观判断,或者由编纂者的失误造成。如果只利用其中的一种分图(如《盛京全图》),主张小白山说,就会产生偏颇,不具有说服力。考察穆克登立碑处,应将《皇舆全览图》和其他文献资料结合起来进行分析,就会发现无论《皇舆全览图》的哪一种分图,标注于长白山以东的“土门江色禽”才是穆克登查得的水源和分界的河流,说明穆克登立碑处位于长白山东南麓,而不是小白山。 有关唐保柱奏折中的五月十八日笔帖式苏尔昌和穆克登从小白山起程的记录,并非穆克登到过小白山的唯一记录。结合朝方日记资料就会发现,同一天穆克登从黑石沟下游出发,而苏尔昌带着奏文从茂山出发,两人都已经转到了松花江流域和图们江流域,因此从小白山起程不可能指鸭绿江上游的小白山,而是指穆克登和苏尔昌归程所经过的同名异地的另一个小白山或者奏文写错,所以说,唐保柱奏折不能作为穆克登立碑于鸭绿江上游小白山的证据。 马孟龙根据洪致中的行程,指出碑址位于小白山,发现以下错误:一是搞错了白山、渔江之间三百里,行五日始到立碑处,误以为“行五里”到达,因此判断渔润江(西豆水)和立碑处靠得很近。二是基于很近的判断,错误地将北甫多会山(北胞胎山)当作了小白山,还混淆了西豆水和石乙水,误以为西豆水流过小白山东麓,于是得出洪致中到达的立碑处是小白山而不是长白山的错误结论。 马孟龙还根据洪重孝有关立碑处距离长白山一日程的不准确发言,指证英祖四十三年(1767年)碑可能尚在小白山,同样不能成立。因为根据此前朝方编纂的一系列地图,特别是英祖四十二年(1766年)徐命膺的《游白头山记》,他亲眼目睹穆克登立的碑位于天池东南岗下十里,同样说明碑址在长白山东南麓,而不在小白山。 总之,论据不充分、不准确,立论就难以成立。根据康熙《皇舆全览图》及中韩双方资料,均可以证明长白山东南麓才是穆克登立碑处,这个碑址到了晚清光绪年间勘界时,都没有什么变化,所谓小白山说,或者“移碑说”不能成立。 (责任编辑:admin) |