|

虎溪山漢簡簡494、552和554均出現過一個“濕”字,字形分別作: 整理者將字形隸定作“濕”,[1]可信,簡552雖然字形左半邊已殘,但根據左上角殘存的點畫來看,應當也是“濕”字。不過限於整理本的體例,整理者未暇對“濕”字在文中的意義作出解釋。在這裏我們嘗試對此進行討論。先將整理者給出的相關簡文釋文抄錄於下:[2] ⍁臧荼反,南攻趙,濕 ⍁□□,荼濕柏易,以丁巳日絕漳,生□⍁【552】 秦攻荆,秦將軍李信、新民將蒙武濕楚□⍁【554】[3] 簡494整理者隸定作“ 可參看。 饒應即《漢書·地理志》所載涿郡下轄之饒陽。[4]《史記·趙世家》:“(悼襄王)六年,封長安君以饒。”《史記正義》云:“即饒陽也。瀛洲饒陽縣東二十里饒陽故城,漢縣也。”[5]《續漢書·郡國志》“安平國”條目下載:“饒陽故名饒,屬涿。”[6]本簡所載之武垣在《漢書·地理志》中同屬涿郡。據譚其驤《中國歷史地圖集》所標記位置,饒在今饒陽縣東北,武垣在今肅寧縣東南,武垣在饒東北方向,兩地距離較近(圖1)。臧荼反之前爲燕王,都薊,即今北京,本簡記載“臧荼反,南攻趙,濕饒、武垣”,符合其由北向南的行軍路線,亦可證“ 簡552整理者釋文作“荼”的字原作“ 簡552整理者釋文作“生”的字原作“ 簡552“柏”下一字,圖版作“ 類,軍□於陽下,昌武君禽,此伐類,禍。【486】[8] “於”字圖版作“

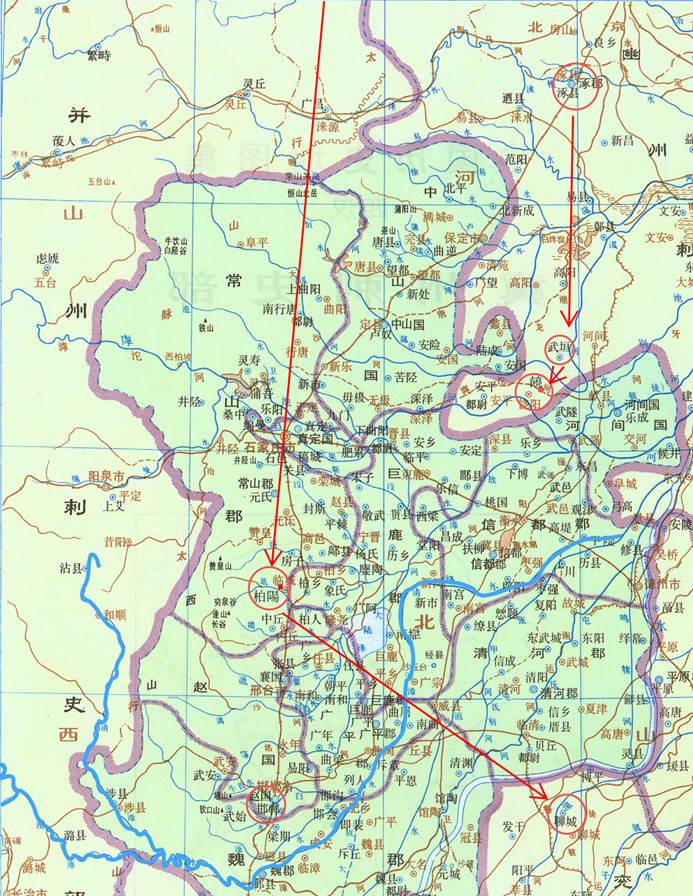

對比來看,此字與“於”字字形不合。我們懷疑此字應該是“柏”字,簡552的“柏”字作“ 根據簡文文意,簡552與簡486中的柏陽應當是地名。應即《史記·建元以來王子侯者年表》趙敬肅王子劉終古所受封的柏陽侯國所在地。[9]《漢書·王子侯表》作“柏暢侯”,且定其地在中山。[10]顧祖禹定其地在明真定府臨城縣西十五里之柏暢亭,並稱柏暢亭“俗訛爲柏楊亭”。[11]周振鶴先生贊同顧氏觀點,並補充說:“趙王子侯不得入中山國,中山當爲常山之訛。”[12]考古發掘表明,今河北臨城縣西豎鄉東柏暢村南200米有存在於戰國至東漢的城址。[13]馬孟龍先生據此定將柏陽地望定位於此地。[14]陽、楊、暢所屬中古等呼、上古韻部均同,陽、楊屬喻四,暢屬透母,[15]傳統觀點認爲喻四和定母有極爲密切的關係,透母和定母又只有清濁的區別,可見三字音極近。三字字形也比較接近,且有《史》《漢》異文的參照。故而以上諸位先生的考證應當是可信的,簡552與簡486中柏陽應該就在今河北臨城縣西豎鄉東柏暢村附近(圖1)。 下面我們來討論簡文中的“濕”字,以上三簡“濕”字之後所接均爲地名或國名,大致可以推斷“濕”應當是個動詞。簡494“濕饒、武垣”與“攻趙”對應。與簡554可以對讀的另一條簡文作“秦將李信、新民將蒙武以乙酉日東擊楚。其於數不吉,以罰日攻,有□⍁【542+98】”[16],“濕楚”與“擊楚”對應。黃浩波老師曾根據這幾點指出“濕”應當是一個跟“攻”、“擊”意義接近的一個動詞。[17]准此“濕”字可以讀爲“襲”。“濕”上古音有書母緝部和透母緝部兩讀,“襲”屬“邪母緝部”,兩字韻部相同,聲紐看似有距離,但與“濕”同聲符的“隰”上古音即爲“邪母緝部”,因此從音理上看“濕”“襲”可以相通應無疑問。 傳世文獻中,“濕”與“溼”異體關係,每每互用。根據《說文》“濕”以“㬎”爲聲符,“溼”則是“㬎省聲”。而根據出土古文字材料來看,實際上我們可以進一步說“濕”、“溼”均以“ 王令敔追 “ 上舉西周金文均以“ 根據我們以上觀點,原釋文可調整爲: ⍁臧荼反,南攻趙,濕(襲)饒、武垣,以⍁【494】 ⍁□ 秦攻荆,秦將軍李信、新民將蒙武濕(襲)楚。□⍁【554】 下面我們來探討一下簡552所反映的歷史事件。“絕”義爲“橫穿、橫渡”,《荀子·勸學》:“假舟檝者,非能水也,而絕江河。”所以簡552大意是“向南襲擊柏陽城,在丁巳日渡過漳水”。虎溪山漢簡《閻昭》記載的歷史事件覆蓋戰國晚期到漢初,涉及昌國君、建信君、陳勝、章銜(邯)、項 《史記·高祖本紀》云:“八月,趙相國陳豨反代地。”《閻昭》(下)簡531載:“陳豨反,以丙午誅軍吏,丁未以其兵來攻趙□⍁。”[22] 准此,陳豨在代地反漢之後即南攻趙國,前舉柏陽即在趙地。又《史記·韓信盧綰列傳》: 上自往,至邯鄲,喜曰:“豨不南據漳水,北守邯鄲,知其無能爲也。” 趙相奏斬常山守、尉,曰:“常山二十五城,豨反,亡其二十城。”……上曰:“非若所知!陳豨反,邯鄲以北皆豨有。”[23] 從這段材料來看,陳豨當時的勢力非常強大,有控制邯鄲和漳水的實力,常山郡絕大多數城池已落入陳豨手中,邯鄲以北基本已經被陳豨控制。根據前文對柏陽地理位置的分析,柏陽在邯鄲以北,屬常山郡,因此很可能遭受到了陳豨軍的攻擊(圖1)。 “以丁巳日絕漳”緊接“南濕(襲)柏陽”,一般情況下說明二者有同一主語,前面我們提到“南濕(襲)柏陽”可能是陳豨的軍隊,那麼“以丁巳日絕漳”應當也是陳豨的軍隊。《史記·高祖本紀》云:“十一年,高祖在邯鄲誅豨等未畢,豨將侯敞將萬餘人游行,王黃軍曲逆,張春渡河擊聊城。漢使將軍郭蒙與齊將擊,大破之。”[24]從地理位置看,攻擊聊城需要越過漳水和黃河,“以丁巳日絕漳”或即指陳豨部將張春這一支攻擊聊城的軍隊(圖1)。 另《閻昭》(下)另外兩條簡文可能也與陳豨反漢有關的: ⍁□南絕漳,攻其 ⍁【139】 ⍁於靈丘下死⍁【538】 簡139“⍁□南絕漳,攻其 ⍁”可能和簡552“⍁□ 關於陳豨兵敗被殺地,《史記》和《漢書》記載有所不同: 《史記·高祖功臣侯者年表》:漢殺豨靈丘。[25] 《史記·絳侯周勃世家》:因復擊豨靈丘,破之,斬豨,得豨丞相程縱、將軍陳武、都尉高肆。[26] 《史記·韓信盧綰列傳》:高祖十二年冬,樊噲軍卒追斬豨於靈丘。[27] 《史記·高祖本紀》:樊噲別將兵定代,斬陳豨當城。[28] 《漢書·高帝紀》:周勃定代,斬陳豨於當城。[29] 《史記》於《高祖功臣侯者年表》《絳侯周勃世家》《韓信盧綰列傳》三處均記載陳豨死於靈丘,唯《高祖本紀》記載陳豨死於當城。可見司馬遷應當是看到了不同的史料,採取審慎的態度都保留了下來。班固明顯更贊成當城之說,除《漢書·高帝紀》明言“斬陳豨於當城”外,班固的態度更體現在《周勃傳》中。《漢書》於此處的相關記載幾乎全部沿襲《史記·絳侯周勃世家》的說法,唯獨不取“斬豨”之說(表2)。

前文我們提到虎溪山漢簡《閻昭》記載的歷史事件覆蓋戰國晚期到漢初,再根據簡538簡文中“靈丘”“死”兩個關鍵詞,大致可以推斷簡538“⍁於靈丘下死⍁”很可能反映的是陳豨之死這一歷史事件。若此,虎溪山漢簡簡538與《高祖功臣侯者年表》《絳侯周勃世家》《韓信盧綰列傳》關於陳豨之死的記載很可能來源於同一原始史料(表3)。

圖1 臧荼襲饒、武垣與陳豨襲柏陽,絕漳示意圖 (底圖爲《中國歷史地圖集》“西漢時期冀州刺史部”圖)  圖2 簡552 附記:本文關於“濕”讀作“襲”觀點的寫作緣起於黃浩波老師2021年6月24日在武漢大學歷史學院《試說虎溪山漢簡〈閻昭〉所見“新民將蒙武”——秦滅楚之戰的一個細節》講座。寫作過程中曾得到陳書豪師兄的幫助,寫作完成後曾於9月底先後請劉國勝老師、黃浩波老師、丁善泉先生審閱,他們的建議促進了本文的修改完善。修改完成後暫時擱置,10月13日晚,黃浩波老師告訴我他最近看到楊先雲師姐亦有未刊文章將“濕”讀作“襲”。蒙楊先雲師姐惠賜大作,雖論證過程略有不同,但結論相同,特附記於此,以示將虎溪山漢簡“濕”讀作“襲”並非個人獨見。楊先雲師姐同時將嶽麓秦簡“用兵不濕”的“濕”字亦讀作“襲”,徵得楊師姐同意,現將楊師姐結論撮要附上: 虎溪山漢簡《閻昭》下篇“濕楚”、“濕 [1] 湖南省文物考古研究所編著:《沅陵虎溪山一號漢墓》,北京:文物出版社,2020年,第141-143頁。 [2] 本文涉及簡文句讀均爲筆者所理解,原整理者未句讀。 [3] 湖南省文物考古研究所編著:《沅陵虎溪山一號漢墓》,北京:文物出版社,2020年,第141-143頁。 [4] 詳見班固:《漢書·地理志》,北京:中華書局,1964年,第1577頁。 [5] 司馬遷:《史記·趙世家》,北京:中華書局,2014年,第2204頁。 [6] 司馬彪:《續漢書·郡國志》,見范曄:《後漢書》,北京:中華書局,1965年,第3435頁。 [7] 湖南省文物考古研究所編著:《沅陵虎溪山一號漢墓》,第142頁。 [8] 湖南省文物考古研究所編著:《沅陵虎溪山一號漢墓》,第141頁。 [9] 詳見司馬遷:《史記·建元以來王子侯者年表》,第1307頁。 [10] 詳見班固:《漢書·王子侯表》,第466頁。 [11] 顧祖禹:《讀史方輿紀要》,北京:中華書局,2005年,第647頁。 [12] 周振鶴:《西漢政區地理》,北京:商務印書館,2017年,第84頁。 [13] 國家文物局主編:《中國文物地圖集·河北分冊》,北京:文物出版社,2013年,上冊第373、下冊699頁。 [14] 馬孟龍:《西漢侯國地理》,上海:上海古籍出版社,2021年,第535頁。 [15] 除特殊說明外,本文所說的諸字上古音,主要根據郭錫良:《漢字古音手冊》,北京:商務印書館,2010年。 [16] 此兩簡從謝明宏師兄綴合,詳見謝明宏:《虎溪山漢簡〈閻昭〉綴合(五)》,簡帛網: http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=3680,2021年5月8日;又按“於”字,原釋文作“于”,楊先雲師姐改釋爲“於”,可信,詳見楊先雲:《虎溪山漢簡釋文校釋》,簡帛網:http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=3640,2021年3月3日。 [17] 黃浩波老師的觀點曾於2021年6月24日在武漢大學歷史學院《試說虎溪山漢簡〈閻昭〉所見“新民將蒙武”——秦滅楚之戰的一個細節》講座中提出。 [18] 參見李家浩:《釋上博戰國竹簡〈緇衣〉中的“ |