|

一、地图史研究的经典谜题:两个“帕拉塞尔” 所谓两个“帕拉塞尔”是西沙群岛历史地理研究中出现过的一个学说,指在大量西方古地图上的南中国海里曾有一个靠近今越南海岸的长条状帕拉塞尔(Paracels及它的多个变体),以及有些地图上在大约今天我国西沙群岛位置也绘有一组岛礁,直观上,它与长条状的帕拉塞尔同时存在。我们知道,西沙群岛的西文名是Paracels,因而西沙群岛和西方古地图上的长条状帕拉塞尔构成了两个“帕拉塞尔”。韩振华将后者称为“古Pracel”/古“帕拉塞尔”,或“旧帕拉塞尔”。 这个学说的出现虽然远在20世纪70年代末,但直到晚近依然有学者因循此说,乃至进一步发挥。这里有必要回顾一下它的起源。1979年,韩振华在《南洋问题研究》(时名《南洋问题》)第5期发表论文,提出“古Pracel”的概念,指的是“位于西沙群岛西南端以外并被认为是南北走向的航海危险区的‘Pracel’”,但“‘古Pracel’不是我国西沙群岛,此乃显而易见”。此后,韩振华描述了两个“帕拉塞尔”之间的关系,“十九世纪二十年代以后,西方国家的一些地图就不再在靠近越南中部海岸之处画出旧帕拉塞尔这个危险区了,而是把它向东北移,移到今天的西沙群岛。这时,帕拉塞尔这个地名才开始用以指称我国西沙群岛”。 同年,吴凤斌在《南洋问题研究》发表的文章也指出,19世纪初叶以前的一些外国历史地图中“绘有长方形的包括越南沿岸岛屿的Pracel‘帕拉塞尔’群岛,与我国的西沙群岛以及中沙群岛是明确区分开来的”,并且,“历史上的帕拉塞尔,有的有包括西沙群岛,有的则无。但经过英国穆罕和罗斯于1815年和1817年进行反复调查后,从19世纪下半叶起,这长方形的帕拉塞尔绘法遂告灭迹。此后只有西沙群岛才使用帕拉塞尔这一名称”。不过,吴凤斌并未提出像“古Pracel”这样的概念。 重要的是,在韩振华的视野里,尽管帕拉塞尔被西方人移到了中国的西沙群岛身上,“旧帕拉塞尔”却并非不存在。他写道:“西方传教士如塔尔伯特主教声称越南嘉陵(按,应为嘉隆)王曾经‘占有’的帕拉塞尔,即越南当局喋喋不休地叫嚷的‘黄沙’,也正是旧帕拉塞尔,即越南中部沿海的岛屿,而不是我国西沙群岛。”结合当时中越两国围绕西沙群岛的军事和外交斗争,总结韩振华的观点,即在越南方面列举出嘉隆王曾经在1816年占领帕拉塞尔的多方证据的情况下,证明该帕拉塞尔并非西沙群岛,而是越南沿海的岛屿。这个“古Pracel”虽然与我国西沙群岛共用一个西文名称,却是截然不同的地物。 近年来,笔者曾撰文驳斥所谓“嘉隆王插旗”说,核心观点得到了国际关系学者的进一步夯实。笔者认为,从地图学史的角度看,“古Pracel”的学说系对地图史的误读,主张“古地图上帕拉塞尔位置和形态的变化应被视作对同一地物认识的进步和科学化”。然而,两个“帕拉塞尔”依然是地图史上一个未解的谜题。如何理解和阐释这个看似不合逻辑的现象,对于南海历史地理研究具有重要意义。 本文从地图史研究中的地图谱系出发,结合近代地理学史的经验,提出“拼图游戏”(jigsaw puzzle)理论模型。拼图游戏的认知模型与地图史的研究思路有相似之处。继而,本文聚焦于17世纪中期荷兰东印度公司的一批古地图,讨论中外古地图上对帕拉塞尔的表现方式。再次,运用“拼图游戏”的理论模型,勾勒古地图上帕拉塞尔的演变过程,解析既往的西沙群岛历史地理叙事中的两个“帕拉塞尔”之惑。 二、从游戏到理论:地图谱系研究方法 地图史走向成熟阶段的标志之一是地图谱系研究。20世纪40年代,中国地图史的开创者王庸曾感慨,研究“总要靠充足的材料;材料不齐全,往往连空架子都搭不起来”。自那时起,中国学者不遗余力地收集整理国内外地图资料,对古地图的掌握越来越充分。互联网进一步便利了古地图电子影像的获取。在这个背景下,涌现出了一批主题多样的研究成果。例如,李鹏考察近代川江航道图志本土谱系,论证了西方测绘技术与制图体系并非是被简单地移植到中国,而是经过了“在地化”知识生产,因而“在编绘方式上往往新旧杂陈,明显带有‘旧瓶装新酒’的内容特征”。又如,针对《天下全舆总图》,成一农和王雪梅“通过梳理元明以来‘天下图’所反映的‘天下观’的发展脉络,认定《天下全舆总图》并不属于中国地图史发展系列,从而否定了该图母本绘制于明代的可能性”。地图谱系研究不仅能够纲举目张地勾勒出地图传承脉络——亦即关于地图自身的研究,而且有助于揭示地理知识演进的科技史路径,以及地图生产的时代性和地域性等思想史特征。 不过,中国地图史学者在理论上的短板直到近期才被郑重提出。成一农写道:“以往中国古代地图及地图学史的研究过于注重实证,而缺乏对理论方法的探讨。”如果说研究资料可以通过广纳博收而日渐丰沛,研究方法也可以通过思路和技术的创新而得心应手,理论建构的历史“欠账”则限制了中国地图史研究的上限。地图史的理论关系到对古地图从制图、传播、应用,乃至收藏等方方面面的深度理解。可喜的是,这一方向正在取得突破。 如果我们将视野拓展到地理学史的领域,考察近代晚期地图的社会功能,可以从中获得重要启发。拼图是一款经久不衰、老少皆宜的益智类游戏,通常被认为是由英国制图师约翰·斯皮尔伯里(John Spilsbury,1739-1769)发明的。早期的拼图与其说是一种玩具,不如说是一种地理学的教辅用品。18世纪英国海军所向披靡,同法国在全球争夺殖民霸权。同时,受启蒙思想的影响,英国上层社会妇女重视儿童教育,具有教育性质的消遣游戏(educational pastimes)和器材次第涌现。地理学既是一门实用知识(practical knowledge),又是社交生活中展示身份和识见的优雅话题。在这样的时代风气里,拼图游戏应运而生。这一时期的拼图游戏使用的谜底就是一般的地图,儿童在玩耍的同时获得了地理知识,培养了空间概念。 拼图游戏的本质是还原一个简化但完整的认知过程。因此,它可以被进一步抽象、提炼。将这个古老游戏同现代教育方法联系起来的是美国社会心理学家埃里奥特·阿伦森(Elliot Aronson)。21世纪以来,拼图游戏依然能够提供灵感。它既是一种可被操作的研究工具,又是一些研究设计的原型。“拼图方法”(jigsaw method)在世界各国被广泛地应用于教学和研究中。案例研究显示它对于学生认知能力的提升有正面效果。拼图方法在教育、教学上的成功并非偶然。 除了历史上的渊源,地图史研究在原理上也与拼图游戏有相似的地方。一方面,不管是理论上还是实际上,古地图及相关资料都极难被完全拥有。另一方面,对于任何一个已通过真伪检验的地图史资料来说,它必定同某一给定专题有着或强或弱的联系。本文提出的“拼图游戏”理论模型,将其应用在已有一定整体认知但尚未完全掌握局部的议题上。既然学术研究会受到资料限制,应该如何在这个前提下追求准确和严谨呢?“拼图游戏”理论模型基于对全局图景的假设,分析各个元素间的相互联系,并且以吻合度和一致性来检验拼合的结果,为地图史研究提供了新思路。 三、荷兰东印度公司对南海地图史的贡献 审视两个“帕拉塞尔”学说的发生史,古地图上明明白白地画着两个地物,将它们如实描述出来似乎不可能是错误的。理论上,仅凭史学的考证方法,是无法否定两个“帕拉塞尔”的。这需要跳出直观印象,通过深度阅读,将其解读为地理知识进步过程中的一个阶段性特征。 南海地区人类活动的历史悠久,两千多年来积累了富饶深厚的地理知识“矿层”。从16世纪欧洲人初入南海,到19世纪关于帕拉塞尔的谜团最终解开,其间欧洲人绘制的包含南海地区的地图数量巨大,再加上东亚、东南亚各地那些受到或未受到欧洲影响的本土地图,对帕拉塞尔或长沙、石塘的表现可谓各有特色。实际上,在曾昭璇之先,文焕然和钮仲勋已经确定“‘石塘’‘长沙’等这一类地名的起源是与南海珊瑚岛的形态与成因有关的”。他们认为,早期“西方及日本图籍中的‘帕拉塞尔’‘万里石塘’‘万里长沙’等,显然是受我国的‘石塘’‘长沙’这一类地名的影响,所指究系何地,亦应根据其地理位置进行具体分析”。 西方人地图上的长条状帕拉塞尔虽然不符合地理现实,但却并非没有地理学意义。16世纪早期葡萄牙人进入南海,他们最早在地图上的南海部分绘出一个巨大的浅滩区域并命名为帕拉塞尔(图1)。那么,为何后世的南海古地图上会出现两个并存的、都与帕拉塞尔有关的地物?笔者曾将其归因于1698年法国“海后号”(Amphitrite)船员的发现。此外,英国水文学家亚历山大·达林珀(Alexander Dalrymple,1737-1808)在1786年出版的一份回忆录里提道:“我根据护送耶稣会士去中国的法国护卫舰‘海后号’上人员绘制的平面图(在我的地图里)插入了‘三角形’。”   不过,17世纪以前荷兰人关于东印度的地理知识很大程度上是继承自葡萄牙人的,这当然包括模仿葡萄牙人的地图。有关研究显示,17世纪中期荷兰东印度公司在南海地区和中国沿海进行了广泛的水文测绘,成果体现在公司制图师约翰·布劳(Joan Blaeu,1596-1673)以及他的助手约翰内斯·文绷斯(Johannnes Vingboons,约1616-1670)所绘制的地图中。可以确定的是,荷兰人不晚于1666年就已在长条状帕拉塞尔以外、更远离海岸的位置,发现了一组呈三角状分布的浅滩(图2)。在荷兰东印度公司的地图上,这组浅滩被称作“普鲁伊斯浅滩”(pruijs drooghten)。

当17世纪中期荷兰人在航海实践中发现了“普鲁伊斯浅滩”——这是属于他们自己的地理知识——他们便在地图上添加了这个地物。不过,现有文献不足以说明荷兰人是否曾对葡萄牙人地图上那个巨大的“帕拉塞尔”产生过怀疑,或是进行过水文调查。他们也没有马上把它删除。其结果就是长条状帕拉塞尔与三角状“pruijs drooghten”,或“triangle”“lunettes”“croix

de St. antoine”“cordon

de St. antoine”以及“Amphitrite”等名字不同但均位于今西沙位置的一组岛礁的长期并存。 当17世纪中期荷兰人在航海实践中发现了“普鲁伊斯浅滩”——这是属于他们自己的地理知识——他们便在地图上添加了这个地物。不过,现有文献不足以说明荷兰人是否曾对葡萄牙人地图上那个巨大的“帕拉塞尔”产生过怀疑,或是进行过水文调查。他们也没有马上把它删除。其结果就是长条状帕拉塞尔与三角状“pruijs drooghten”,或“triangle”“lunettes”“croix

de St. antoine”“cordon

de St. antoine”以及“Amphitrite”等名字不同但均位于今西沙位置的一组岛礁的长期并存。

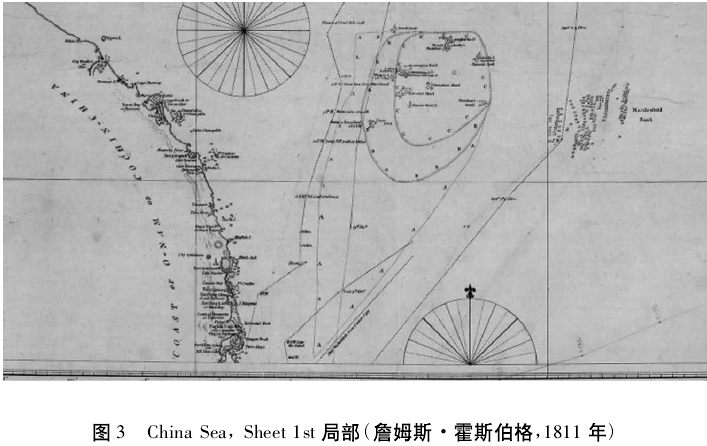

同先驱者葡萄牙人一样,荷兰人也严密地管理东印度公司的地图。尽管如此,荷兰人的南海地图在英国和法国仍有一定程度的流传。牛津大学博德利图书馆收藏有一幅约翰·桑顿(John Thornton,1641-1708)的地图,其中的三角状区域被直观地命名为Triangles。这副绘制于约1701年的地图明显是以某一幅荷兰东印度公司的地图为母本。桑顿的仿作不止一张,法国国家图书馆收藏有17幅桑顿地图。这批地图的来源不详,有可能是1703年底法国人在马六甲附近海域从英国商船“坎特伯雷号”(Canterbury)上截获的。此外,可以确定的是1698年“海后号”上所用的南海地图出自荷兰人之手。总之,尽管很多细节尚不清楚,但是在17世纪末、18世纪初的欧洲流通着一批荷兰东印度公司地图或它们的仿制品。这些地图上同时表现了源自葡萄牙人的长条状帕拉塞尔和源自荷兰人的三角状区域。它们的传播范围非常有限,甚至连达林珀也未曾见到。 四、长沙和矸罩:地理知识在中国的传播 实际上,仿制荷兰人地图的行为不限于英国人。中国第一历史档案馆收藏有三种18世纪的中文地图,分别是康熙朝由施世骠进呈的《东洋南洋海道图》、由觉罗满保进呈的《西南洋各番针路方向图》,以及乾隆朝由法国传教士蒋友仁(Michel Benoist,1715-1774)绘制的《坤舆全图》。 李孝聪指出,《东洋南洋海道图》和《西南洋各番针路方向图》二图“有着相似的形式和覆盖范围,均画出了东海、南海海域的主要岛屿,其中南海西部海域画了一块由棕黄色长带状密集点组成的沙滩,注记‘长沙’,这种表示法在以往的中国古代舆图中从未出现过”。具体到画法,“从地图样式分析,显然是依据十八世纪以前欧洲人地图上用虚构的线条围合起长带状群点沙条表示危险区的画法而摹绘的”。陈佳荣和朱鉴秋,以及李孝聪,曾分别抄录、整理二图上的地名和文字注记。 韩振华认为这两幅地图是翻译自葡萄牙人。林珂则认为它们显然摹绘自17世纪中期的荷兰地图。二图上都绘出“长沙”,在“长沙”东边绘有一个小三角状区域,标注“矸罩”。林珂注意到,施世骠图上的“矸罩”,要比觉罗满保图上的同样区域更接近荷兰地图里的原型,后者甚至不构成一个三角形。这是她判断施世骠图系在觉罗满保图之后绘制的依据之一。 如果说这二图反映的是18世纪初,清朝官方已经通过某种渠道获得了荷兰人的南海地图和地理知识,那么蒋友仁的《坤舆全图》则是延续利玛窦、南怀仁等耶稣会士的传统。从图上的注记看,他是在南怀仁《坤舆全图》的基础上添加了西域新测绘地区,并且用“西来所携手辑疆域梗概”予以增补。值得注意的是,蒋友仁在图上标注“巴拉色尔诸岛”,而三角形区域标为“眼镜”。显而易见,所谓“眼镜”是对同时代法语地图里用来称呼三角状区域的lunettes的直译。 不管是“矸罩”还是“眼镜”,荷兰人在南海发现的这组岛礁辗转进入了中文世界。然而,学者们对它的所指和地理学意义却有着不同的看法。韩振华认为,“矸罩即葡文Canto或Canton的对音”,意即广东。而所谓“‘广东诸岛’(Ilhas da Canto)是指包括我国西沙群岛在内的一群大大小小的岛屿,北至广东珠江口外的海上诸岛,南至西沙群岛的‘二大巨石’——高尖石和石岛”。“矸罩”或“干豆”包括在广东诸岛内,“指下八岛(今永乐群岛)”。 周振鹤根据它在闽南方言中的发音,将“矸罩”释读为“瓶礁”。地理学家曾昭璇曾指出,西沙群岛有不少是环礁,具有周边高、中间低的特殊地形,海南渔民又称之为“筐”或“塘”,例如“大筐(华光礁)、二筐(玉琢礁)、三筐(浪花礁)”。以“筐”指代环礁地形,和瓶子的瓶口颇有类似、可比之处。考虑到在进呈《东洋南洋海道图》和《西南洋各番针路方向图》二图时,施世骠为福建水师提督,觉罗满保为闽浙总督,虽然他们不至于亲自绘图,但假若画工是闽南人当不意外。他们摹绘荷兰人地图时,在“长沙”已经被长条状帕拉塞尔“占用”的情况下,荷兰地图上的pruijs drooghten没有现成的汉语地名对应,故而以闽南语里的“瓶礁”——即“矸罩”——来标注是合乎逻辑的做法。 回到两个“帕拉塞尔”的问题,相对于韩振华认为“古Pracel”和“坝葛鐄”实有所指,李孝聪则不那么肯定。他指出,往来于马来半岛与中国广东之间的欧洲船员明白“西沙群岛与交趾半岛(今越南)沿海小岛之间的区别,那些沿海小岛屿和南海中的‘I. de Pracel(帕拉塞尔)’没有联系”。他更援引亚历山大·达尔林普尔(即Alexander Dalrymple,笔者译作达林珀)的1771年地图,指出图上“靠近越南近海用点线围合的‘Paracels’”,同“其右上方(东北方向)……另外一处标记‘Amphitrite’的群岛,显然这两者并不是同一地点”。至此,他似乎已在推导出两个“帕拉塞尔”的轨道上。然而,李孝聪认为“‘Amphitrite’群岛与我国西沙群岛位置相近,由此可以说明西方人想象中所谓的‘Paracel Is.’(即帕拉塞尔群岛)不是我国的西沙群岛,而且并不真实”。在这一点上,他与韩振华看法不同。今天,我们知道越南近海除了一些小岛外是一片汪洋,不足以让人误作长条状帕拉塞尔。李孝聪也没有给这个帕拉塞尔落实一个具体的地理位置。 五、基于“拼图游戏”理论模型的思考 “拼图游戏”理论模型的核心优势在于它提供了一个运用逻辑和经验,整合零散不全的信息片段,获得一个可信度较高的全局图景(full picture)的办法。研究资料是很难穷尽的,这是常识。因而,“拼图游戏”理论模型处理的不是一个、两个的稀见案例,而是在研究日常中经常会碰到的普通状况。在地图史研究中应用“拼图游戏”理论模型,不是简单照搬教学方法上的“拼图方法”,而是从中汲取一种启发式的(heurisitc)镜鉴。 所谓“古Pracel”或“旧帕拉塞尔”的学说,是中国地图史研究里最经典、最重要的错讹之一。其经典性在于反映了解读古地图时的常见误区,其重要性在于构成了西沙群岛历史地理叙事中的关键一环。韩振华及其团队提出的这个概念有其非常特殊的时代背景,在当时具有先进性。但是现有的资料,特别是参与到1808年南海测绘的人员,如:詹姆斯·霍斯伯格、丹尼尔·罗斯、菲利普·摩恩,其私人通信、航海日志、著作中未见支持这一学说的地图或文本。正如成一农论证所谓《天下全舆总图》不符合中国古代的“天下观”一样,“古Pracel”的提法不符合欧洲人的地图学观念和习惯。无论是像韩振华那样认为“古Pracel”确实存在,还是像有些学者那样认为它是想象的产物,“古Pracel”都预设了同帕拉塞尔(今西沙群岛)对应且并存的“二元”。这对于发展出地图投影和经纬度坐标的欧洲地图学来说是不兼容的:一个地物对应的是一组坐标,而不可能是两组。从经验的角度,在相关欧洲古地图上也没有同时标示过两个帕拉塞尔。 另一方面,19世纪初英国人确定了帕拉塞尔的经纬度,他们对西沙各岛礁的命名在国际上沿用至今。这个过程不应被解读为“‘I. de Pracel’标记逐步移向我国的西沙群岛,在新编制描绘中国海的地图上,删除了那种用点线围合表示的想象中的危险区域‘Paracel Bank’的画法”。现有的文献不支持“移向”或“迁移”的表述。诚然,古地图上的长条状帕拉塞尔和西沙群岛共有一个Paracels的西文名,但必须高度谨慎地将其理解为地理知识进步过程中的产物,是对于帕拉塞尔这个“一元”认识的精确化。这个过程的实质不是简单的地名上的移用,而是新的地理知识获取方式——近代水文测绘——所带来的革命性改变。 若是把关于南海的地理知识和地图演化的过程视作一次拼图,那么可以得出两点观察。首先,荷兰人承上启下的角色。如果说英国人通过赋予帕拉塞尔经纬度、岛礁名称、地形地貌描述,最终完成了地理上的发现(geographic discovery),那么荷兰人完成的算得上是地图上的发现(cartographic discovery):他们最早在地图上较为精确地绘制了今天西沙群岛的一部分,填上了地图史上从葡萄牙人到英国人、从前近代到近代的时间线上最关键的一块“拼图”。 其次,荷兰人错过了完成拼图的机会。当17世纪中期荷兰人在地图上添上“三角”这块正确拼图的时候,本可以顺手移走葡萄牙人留下的那块错误拼图,但他们没有去核实二者之间的关系,只是给了它一个全新的名字“pruijsdrooghten”,而把地理发现的光荣留给了英国人。 值得一提的是,在英国东印度公司执行1808年南海测绘前夕,英国人已经清楚它们不是两个地物。1806年詹姆斯·霍斯伯格(James Horsburhg)在伦敦出版《南海地图,页1》(China Sea,Sheet 1st),其中已经不存在两个相互独立的长条状和三角状地物,取而代之的是一组三个同心的卵形曲线所包裹的零星的岛礁。这幅地图指导了1808年的南海测绘。哈佛大学藏有这副地图的1811年修订版(见图3,或称此图实为1815年版)。至此,对帕拉塞尔的地理发现终告完成。

六、余论 本文梳理了16-19世纪中、西方有关西沙群岛的古地图及其所含地理信息的传承脉络。国际法和国际关系研究对历史地理学提出了新要求,而巩固中国对南海的历史权利也需要历史地理学的助力。地图史研究因其所使用资料的丰富性、科学性,以及因其大部分出自近代的西方国家制图师之手而具有一定程度上的中立性而特具价值,备受重视。 运用“拼图游戏”理论模型,笔者认为是17世纪中期荷兰东印度公司船只在南海航行过程中发现了我们今天所知的西沙群岛。荷兰人作为南海地理知识“拼图游戏”的玩家,成就非凡,却与真正的地理发现失之交臂。这是时代的局限——他们的发现虽在葡萄牙人一个半世纪之后,却又在英国人一个半世纪之前。当他们在地图上描绘这组新发现的岛礁时,没有勘正葡萄牙人地图上那个比例夸张、位置错误的“帕拉塞尔”。二者并存的地图表现方式从荷兰传播到英国、法国,直至中国的朝堂。需要强调的是,不管是荷兰人还是后来的法国人、英国人,尽管长条状的帕拉塞尔与约今西沙群岛三角形区域位置的一组岛礁在他们的古地图上并存,却并不是标记为两个“帕拉塞尔”,它只是在个别研究成果中出现的提法。 展望中国地图史研究的前景,成一农号召“将对理论、方法讨论提上日程,且组织研究力量进行讨论”。不过,在未来使用这个理论的时候还有两点需要注意。其一,适用范围。“拼图游戏”理论模型的适用范围应该限定于存在有限全局图景的案例,比如专题研究。需要强调的是,它与资料收集工作并不矛盾,不可以借故放松乃至放弃后者。资料越完备,则研究者对于全局图景的认知更完整、更深刻,拼起“拼图”来更有把握。仍以古地图里的帕拉塞尔为例,其上限始于16世纪10年代,下限甚至可以具体到日。尽管前后历时近三百年,但相关地理知识在机构和制图师之间的传承脉络相对清晰。在过去几年中,笔者研读过的欧洲古地图原件达数百件,其中包括近十件极为罕见的羊皮纸地图和地图集,至于古地图高清复制件和数字影像则数以千计。尽管如此,相信还有更多的地图未曾见过,因而对全局图景只能说是有一定程度的把握。其二,模型效力。当前古地图实体或电子影像的获取由难变易,这使得从事地图史研究的学者可以比较容易地进入这一领域。日臻成熟的图像识别手段、地图实物的理化指标分析等技术,必将持续地推动地图谱系研究。“拼图游戏”理论模型与其说是一种方法不如说是一个思路。在新技术的大浪淘沙之下,它是否还有独到的功能和价值,还要通过未来的地图史研究来检验。 回顾拼图游戏的历史,马丁·诺盖特写道,它乃是由“不同的人在这里和那里找到的许多不太吻合的信息片段拼凑起来的。永远也不会把所有的碎片都找全——比较而言,从一堆被倒出盒子的拼图零块中拼出一幅多达千片的完整拼图要容易得多,因为你知道它们将会完全吻合在一起!可能还有更多关于拼图的历史碎片有待于发现,它们可能会填补故事中的一个空缺——但也可能打乱整个画面”。地图史研究亦然,它的张力在于不断趋近完善但很难绝对完善。职是之故,“游戏”才可以持续,而地图史研究常新。 本文原刊于《南海学刊》2020年第3期,第77—87页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。) (责任编辑:admin) |