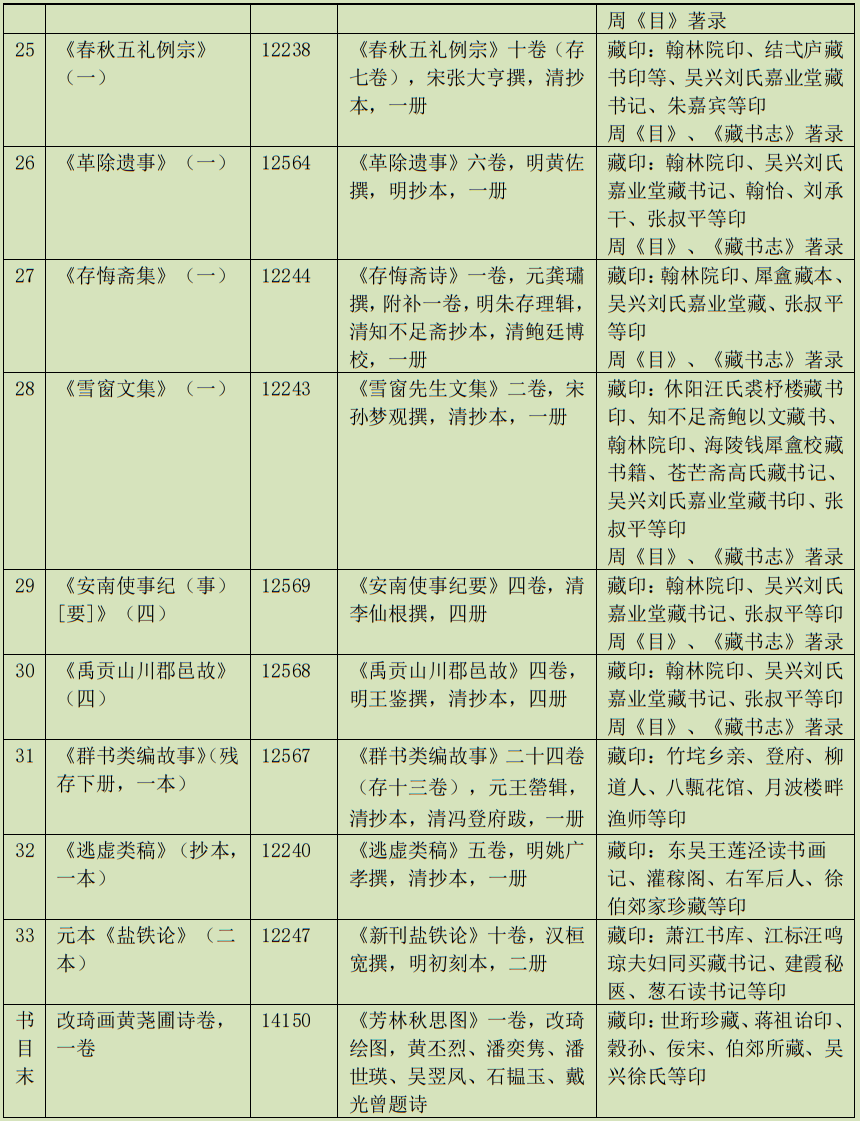

|

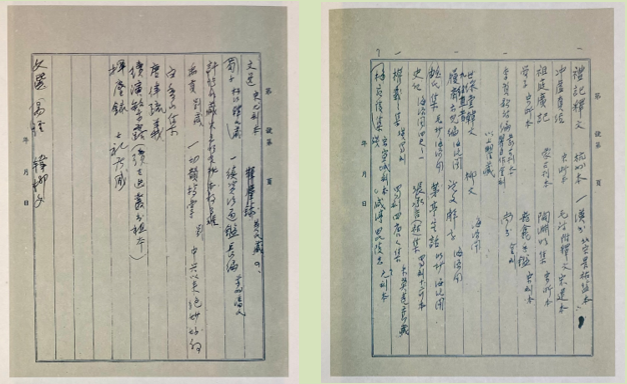

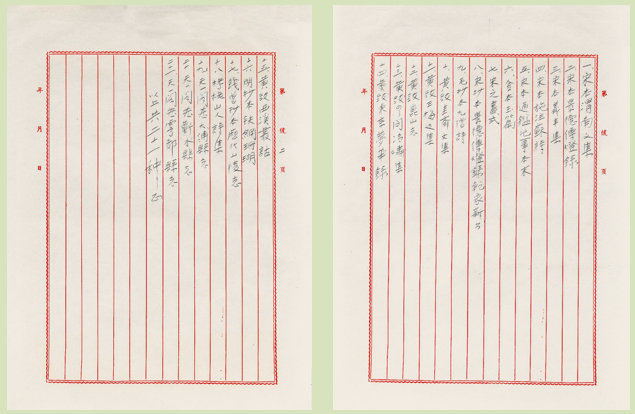

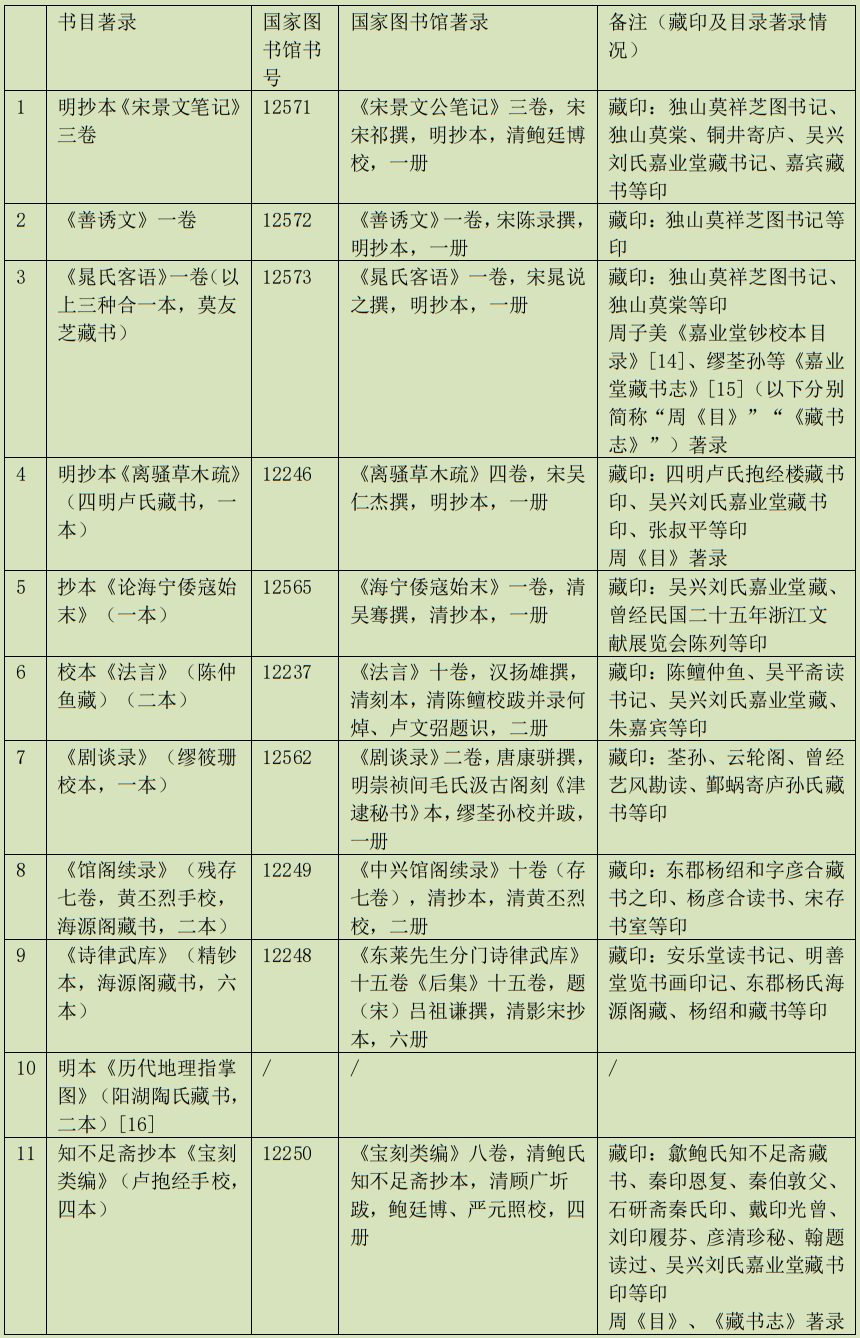

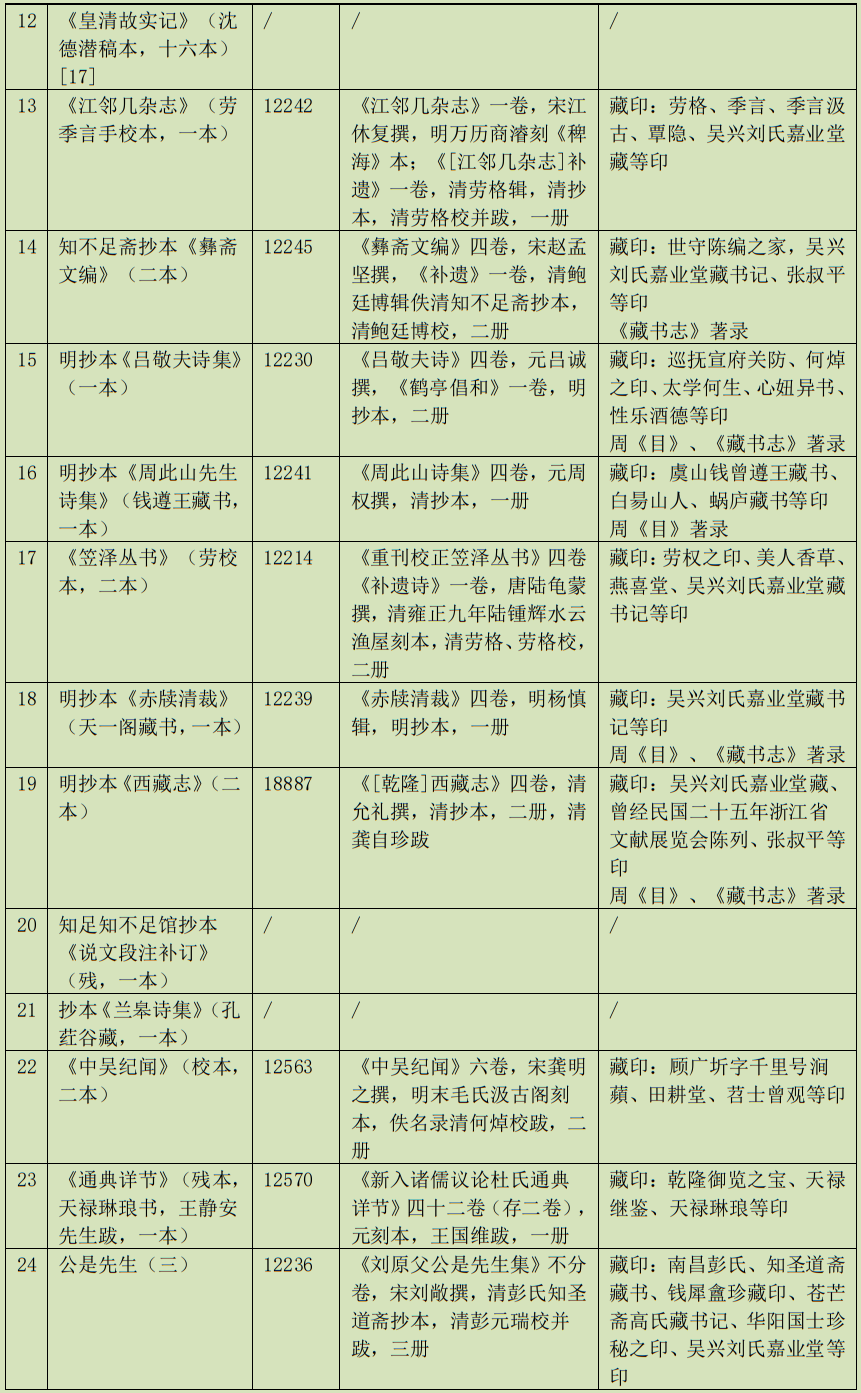

1950年代由中央人民政府文化部文物局[1]组织的收购流散香港文物工作,是共和国成立之初在文物抢救与保护领域的重要举措。一大批重要的文物,如唐韩滉《五牛图》、南唐顾闳中《韩熙载夜宴图》、题南唐董源的《潇湘图》等古代书画作品,陈清华、徐伯郊所藏古籍善本,陈仁涛古钱币专藏等被收购回来,入藏故宫博物院、北京图书馆(今中国国家图书馆)、中国历史博物馆(今中国国家博物馆)等公藏单位。借由2019年年底入藏国家图书馆的一组当事人郑振铎、王毅与徐伯郊的往来信札,我们得以对当年收购经过、个中艰难有更直观、更深入的认识[2]。 笔者因工作原因接触到这批信札,注意到在其古籍收购中整理、开列书目是一项颇为常见的工作。其中缘由不难理解。尤其是相比于书画通常需要借助照片才能揭示其面貌,古籍通过书目已足以呈现其大致特点、价值乃至源流。因此在信札中郑振铎、徐伯郊多次提到整理书目,将之作为收购工作的重要依据。有几种与1950年代在港收购古籍有关的书目也幸运地保存了下来。通过它们,我们不仅可以“还原”当日收购的一些细节,还可以对所涉古籍的价值、源流有所了解。 一、与陈清华藏书有关的书目 收购在港古籍善本的工作,以陈清华(字澄中)荀斋藏书最为重要。荀斋藏书与国家图书馆渊源颇深。1955年[3]、1965年,其藏书两次被国家收购,拨交当时的北京图书馆收藏。2004年,其子陈国琅又将荀斋所藏珍品出让,亦入藏国家图书馆。 在1955年首次收购荀斋藏书的过程中,郑振铎、徐伯郊多次谈到整理书目。笔者所见最早提到陈清华藏书目录者是1953年2月9日徐伯郊致郑振铎函: 至于陈澄中的善本,因为当(然)[时]与他谈的时候,他未说价格,仅问中央拟出什么价格。还有香港对于善本没有市价可以比较,所以很难定出一个适当价格来。就记忆所及,将陈氏善本重要者,开出一单,亦已交王毅同志转寄。请定出一个价格来,以作预算,等郊去香港再与陈澄中慢慢商量。 这份徐氏“就记忆所及”开列的书单,应该就是收购工作中的产生第一份陈氏善本书目,其下落不明。然而从其叙述中,仍可了解到两件事情;其一,徐伯郊对陈清华藏书较为了解,这大概与徐陈二家旧谊有关;其二,这份书单的作用是让文物局了解陈氏藏书的概貌和价值,为议价提供依据。不过,这份书目似乎并没有发挥徐氏预想的作用。此后一段时间里,收购停滞不前。到了1953年7月31日,郑振铎再次致信徐伯郊,重新向他提出书目的要求: 陈澄中氏的善本书,先生如得之,即可成一大藏家,似必须以全力进行,并盼能早日有结果。目录能设法寄下一阅否? 可以推想,这次文物局方面需要的是一份更为详细、准确的陈氏藏书目录。 因为1953年下半年至1954年底徐伯郊与郑振铎等人往来信札缺失严重,我们今天无法知晓这段时间内围绕陈氏藏书的商议过程,也无法获得其中有关书目的信息。可以明确的是,1954年底收购工作有了很大进展。在徐伯郊写给时任广州市副市长、承担收购活动中转工作的朱光的信中,他谈到与陈清华议价之事,并说道: 同时他建议先点书,如在目外多出何书,他决定一同出让而价钱希望不减。我为了要对原书是否与目录相符,一周来每天与陈见面,并帮他找书、整理书,因为实在太多了,同时又不放在一处,所以整理起来要费相当时间。现在已整理者仅一小半,等全部整理完了,再将正式目录寄上。[4] 可以注意到,信中提到两份书目。其一是“目外多出何书”中的“目”,从上下文推测,这应是文物局和陈清华协商的一份转让书目,也就是说,至晚在1954年底双方已经讨论出一份初步转让书目,而这份书目很可能是由陈氏亲自开列:陈氏藏书“实在太多了,同时又不放在一处”,则由他本人整理书目,是最易操作的。这份书目成为后续工作的基础。1955年2月2日徐伯郊致王毅信中就说到:“我来港大部份时间全花了与陈澄中谈书的问题,以及代他整理书。现在除去一二种还没有找到外,百分之九十九的书全整理完毕,与所开的目录相同。”1955年8月21日徐伯郊致王毅函也提到:“清华货照去年所开目录,共123种,其后又加入《周易正义》及《(杨)[扬]子法言》,共125种。”二信中提到的“所开的目录”“去年所开目录”应当就是这份初步转让书目。尤其值得注意的是8月21日那封信其中还揭示出当时文物局与陈清华洽商的古籍数量。 第二份书目,是计划中的“正式目录”,这份目录的形成将以徐伯郊的鉴定、整理为基础。整理工作在1955年2月大体完成。在1955年2月2日徐伯郊致王毅的信中,徐氏描述了整理工作的细节和进展:不仅对照初步转让书目一一找出原书,还对版本加以鉴定、对目外书加以考察——“其中宋版皆是真宋版,黄跋及柳大中钞本等全部真的。至于《张承吉(祜)集》虽然没有找出,他绝对负责是有的。作者名祜,以前误为张继,是错的……他同时声明目外的书是可以加上,并已加进《汲古阁藏书图》”。 整理完毕之后形成的“正式目录”,今天亦不得而见。但徐氏在整理过程中记录的另一份书目却幸运地保存了下来。《祁阳陈澄中旧藏善本古籍图录》卷首影印了两叶书目(见图1),图注云“二十世纪五十年代初陈清华先生整理藏书目录手迹”[5],原件可能为陈氏后人所藏。核对笔迹,这两叶目录其实系徐伯郊所书,其内容便是整理陈氏藏书的记录。这也是今天可以看到的唯一一份反映收购工作的书目实物。  图 1 这两叶书目共著录古籍34种(去其重复),应该并非徐氏记录的全貌。其中有几点值得注意:其一,这34种书中有30种在文物局所购第一批荀斋藏书之列,由此可确定此书目与收购工作关系密切。其二,每种书下大多都著录了版本和原收藏者。其中李贺《歌诗编》下还有小注“蒙古刊本,瞿目作金刻”,可知整理过程中徐氏注意比对原藏家的书目。这些信息都是追溯藏本流传脉络、评估藏本价值的重要参考。其三,书目中有一些存疑的内容,如《咸淳毗陵志》版本项“元刻本”旁标有“?”,《梅宛陵集》条目上也标有“?”。前者是对该书的版刻时代有疑问,果然后来北京图书馆编目时将此书鉴定为“明初刻本”。后者的含义不能确定,结合此书实际藏在上海(详后文)来看,很可能是徐伯郊当时未能目验,因而标记以存疑。其四,书目中有一些圈删痕迹。毛抄《鲍氏集》、宋宣城残刻本《梅宛陵集》、松江韩氏藏《荀子》三种皆以“()”圈删,从后来的收购情况来看,以上三种都不在第一批购回的范围内(详后文),圈删或许与此有关。另按,徐伯郊致王毅信中提到的《张承吉(祜)集》也不在第一批收购书之列,但此目录中并未对它加以标记,这可能就是徐氏所谓“虽然没有找出,他绝对负责是有的”的缘故。通过这份目录,我们也可稍稍了解徐伯郊鉴定、整理的工作——而这正是过去较少为人所知的。 1955年7月第一批陈氏藏书经广州运往北京。1955年8月21日徐伯郊致信王毅,并附上陈清华收据和最后成交目录,以示交割。这份最后成交目录目前尚未披露出来,不知是否存世。好在信中徐氏也对它有所说明: 清华货照去年所开目录,共123种,其后又加入《周易正义》及《杨子法言》,共125种。最后于成交前清点各书,发现其中有《湘山野录》存沪,未带港,而柳佥抄本中,多出《姚少监集》一册,最后即以该目录成交。共宋元本三十八种,善本八十八种,统共一百二十六种。存沪书有:宋本《梅苑陵集》《张承吉(祜)集》、元本《梦溪笔谈》、毛抄《鲍氏集》及《湘山野录》共五种,特奉告备案。 值得注意的是,徐氏所说的数量与1955年入藏北京图书馆的第一批陈清华藏书并不吻合。入藏北京图书馆的第一批书共计104种[6],与徐氏所言“一百二十六种”,相差22种之多。具体来讲,首先,信中提到的存沪书五种并不在104种之列。宋刻《张承吉集》、元本《梦溪笔谈》(即元大德九年茶陵陈仁子东山书院刻本《古迂陈氏家藏梦溪笔谈》)、毛抄《鲍氏集》三种是在1965年作为第二批由文物局购回。宋刻《梅宛陵集》后来入藏上海图书馆[7]。检《祁阳陈澄中旧藏善本古籍图录》,徐氏提到的《湘山野录》或即黄丕烈校跋明末毛氏汲古阁刻《津逮秘书》本,后来由陈国琅继承[8]。其次,徐氏统计宋元本共38种,今检北京图书馆入藏第一批书中宋元本共37种,相差的一种可能就是宋刻《梅宛陵集》。再次,徐氏提到“柳佥抄本中,多出《姚少监集》一册”。此《姚少监集》当即第一批中《唐四十家诗》(馆藏号:9636)中之《姚少监诗集》。至于柳佥抄本,则未得见,下落不明。 根据以上情形基本可以断定,徐伯郊于1955年8月所开的成交目录并非当年实际的购书清单,有一部分书实际上是在1965年才最终收购完成。换言之,1965年购回陈清华第二批藏书(共25种,含古籍善本18种、碑帖善拓7种)很可能是完成双方最初的约定。至于为何1955年未能完全依照徐氏所开书目进行收购、成交书目与第一批乃至第二实际购回古籍之间的差异,目前还不太清楚,仍有待更多史料的出现。 二、徐伯郊出让藏书目录 柳向春《徐伯郊出售藏书始末》一文已对文物局收购徐伯郊藏善本21种事做了详细的梳理:可知收购意向约始于1952年底,至1956年10月基本完成。根据国家图书馆档案记载,这批书于1957年入藏北京图书馆(今国家图书馆)[9]。 而徐氏为此次售书开列的书目(见图2),也在这组新入藏的信札中。共记载书籍21种,应该就是双方议定的收购书目。  图2 徐伯郊这批藏书的价值颇高,含宋元本8种、黄跋本7种,其他如天一阁藏方志、明抄本、清抄本等也都是稀见之书。但其中存在一些问题,值得注意: 其一,书单中第5种“宋本《通鉴纪事本末》”,北京图书馆编目时鉴定为元本(馆藏号:11541)。 其二,第3种“宋本《义丰集》”,原书题作《义丰文集》;第4种“宋本《施注苏诗》”,原书题作《注东坡先生诗》;第6种“金本《玉篇》”,原书题作《新修累音引证群集玉篇》,为金邢准撰,陈昂批注;第12种“黄跋《昆山志》”,原书题作《昆山郡志》,北京图书馆均据原书编目著录。 其三,第13种“黄跋《云间清啸集》”一册中其实包含两种书,北京图书馆编目时分别编目,分别为《云间清啸集》(馆藏号:11557)和《桂轩诗集》(馆藏号:11558),而黄丕烈跋位于《桂轩诗集》之末。其跋已收入《荛圃藏书题识》[10]。 其四,这批书的馆藏号基本集中在11540-11560之间,只有《乾象新书》为8692,与其他藏书相隔甚远。一般来说,北京图书馆同批入藏的典籍会在一段时间内集中编目,馆藏号相应地也集中。《乾象新书》为何会出现区隔于其他徐氏藏书的这种特殊情况?细核可知,此书其实包含两个来源,前二册(卷三、四)为徐伯郊旧藏,第三至八册(卷五至六、十二至十三、十六至十九、二十七至二十八,凡十卷)为潘宗周旧藏。张元济为潘氏所撰《宝礼堂宋本书录》著录此书即为六册,云:“是书沈薶已久,前清中叶虞山张蓉镜得宋钞本十二卷,此仅存卷五、六,卷十二、十三,卷十六、十七、十八、十九,卷二十七,二十八,皆张氏旧藏,有印记可证。据钱天树跋,尚阙第三、四两卷,然已有全书三分之一,诚希世之珍矣。”[11]卷三之首有道咸年间诸人题跋,其中最晚的一则为咸丰五年乙卯(1855)年张步瀛所题,称自“家芙川尊丈处借观”,则此时《乾象新书》十二卷仍藏于张蓉镜家中。也许在张蓉镜去世后,此书发生散佚。后六册辗转归袁克文收藏,卷中钤“皇二字”印,而后归潘氏宝礼堂,1951年随宝礼堂其他珍本一起由潘世兹捐献给国家(故此书编目时间早于1957年才入藏北京图书馆的徐氏藏书)。前二册则先后经陈清华、徐伯郊收藏,卷中“祁阳陈澄中藏书记”“郇斋”“徐伯郊藏书记”“诗外簃藏书”“伯郊所藏”“吴兴徐氏”等印可证;而这两册入藏北图后,又与潘藏六册合并著录。古籍在私家流转过程中之分分合合,在所难免;最终在公藏单位重归一提,也是难得的书缘,于今更当珍护之。 另外,在徐氏与王毅的往来信札中,他还另外提到了两种善本。一种是“毛抄《陶渊明集》”。1956年1月26日徐伯郊致王毅函中说道:“数种已于五三年及五四年带沪,其中有毛抄《陶渊明集》,五四年在沪时曾借与友人,当可收回。”然而此本后来并未入藏国家图书馆,至今下落不明。另一种是“宋本《王梅溪集》”。也是在这封信中徐氏提到此书已经带至北京。此《王梅溪集》为汪希文(汪兆镛之子、汪精卫之侄)旧藏。1954年3月,在陈君葆的帮助下,徐伯郊购得此书[12]。1956年初此书运到北京,之后出现了两个变化:一是经鉴定,此本并非宋本,而是明刻;二是此书并未列入出售之列。1956年10月16日北京图书馆善本部主任赵万里致徐森玉函中便谈到:“伯郊兄之书包括尊处寄来之书共二十一种(前寄书中有明刻《王梅溪集》,未计价。仍拟退还伯兄)。”[13]而同年秋徐伯郊致郑振铎函中则说明:“明本《王梅溪集》作为捐献,不必发还。”大概就是在这样的情形下,此书最终入藏北京图书馆(馆藏号:12749)。书中所钤“汪印兆镛”“伯郊所藏”“吴兴徐氏”等印便是这段流传经历所留下的痕迹。 三、见于“货运单”的一份古籍书目 除了以上所涉及的两批藏书外,这组信札中其实还保留着一份书目,作为货运单附于信札之后。这份古籍书目共2叶(1叶双面书写,1叶单面书写),系徐伯郊手笔。书目末有“共三十种,又改琦画黄荛圃诗卷”一行,而实际上共列出古籍33种(其中前3种合一册,书目计为1种,即共计为31种)并绘画1件。前23/21种有编号,比较详细地列出书名、版本、册数,部分还备注原收藏者;后10种无编号,仅列书名和册数。从其内容、体例以及多有修改痕迹来看,这应该不是货运单,而是一份拟出让图书的草目。然而所列古籍并非前文所述陈清华藏书与徐伯郊藏书21种。经检,其中大部分今天收藏在国家图书馆,由此推断,这份书目应该是国家收购另一批古籍善本的记录。这批善本是何来历?是个值得探究的问题。 为讨论方便,先整理该书目内容、国家图书馆著录等信息,制成表1(排序依据书目):    表1 如表1所示,书目所列的33种古籍中有29种今天收藏在国家图书馆,且馆藏号较为集中,为同批入藏。未入藏国家图书馆者目前存藏情况如下:(一)陶湘旧藏明本《历代地理指掌图》不知下落;(二)沈德潜稿本《皇清故实记》,《中国古籍总目》著录上海博物馆藏有一部稿本,有叶昌炽跋、冯桂芬题款,当即此本;(三)知足知不足馆抄本《说文段注订补》,《中国古籍善本书目》著录重庆市图书馆藏一部王氏知足知不足馆抄本《说文段注订补》不分卷,疑即此本;(四)抄本《兰皋诗集》下落不明。 此书目中有一颇值得注意的情况,即其中大部分书与嘉业堂有关。或钤有“吴兴刘氏嘉业堂藏书记”“吴兴刘氏嘉业堂”等刘氏藏书印鉴(表中第1、4、5、6、11、13、14、17、18、19、24、25、26、27、28、29、30者),或见于《嘉业堂藏书志》《嘉业堂钞校本目录》著录(表中第3、4、11、14、15、16、18、19、24、25、26、27、28、29、30者),另加上与表中第1、3种合一册的第2种《善诱文》,此书目中至少有21种书为嘉业堂旧藏。 嘉业堂藏书在民国时期古籍流散史上颇为引人瞩目。根据学者研究,嘉业堂藏书主要流向四方面:其明刊本精品1200馀种和稿抄本30馀种于1941年由郑振铎先生等组成的“文献保存同志会”购得,后藏于台北汉学研究中心图书馆;1945年前后,一部分宋元本、明本、稿抄本及四库底本等精华归于张叔平,其中明刻本400馀种后来转售浙江大学图书馆,还有一些辗转流散,香港大学冯平山图书馆、澳门何东图书馆、美国柏克莱东亚图书馆等单位多有收藏;1950年代,经王欣夫先生介绍,复旦大学图书馆先后购得嘉业堂藏明清刻本及抄本2000馀种;1950年代,刘承幹又将嘉业堂藏书楼与所存典籍、书板等捐献给国家,由浙江图书馆接收。[18] 今检上述21种嘉业堂旧藏,其中第4、14、19、26、27、28、29、30种上钤有“张叔平”印,第1、6、25种上钤有“朱嘉宾”或“嘉宾藏书”印。1942年,朱嘉宾从张叔平处购得一部分嘉业堂藏书,后来又被张叔平夺去[19]。据此,这些钤“张叔平”“朱嘉宾”印之书应该皆是后来从张叔平手中流出者,时间大约集中在1940年代后期。这也透露出书目所列嘉业堂旧藏的来历——这份书目的主人应在1940年代后期至1950年代留心收集过嘉业堂的旧藏。 至于该书目的主人是谁,也可寻到蛛丝马迹。考察上表中入藏国家图书馆的29种古籍,会发现其中比较晚的藏印为《逃虚类稿》所钤“徐伯郊家珍藏”、《芳林秋思图》拖尾所钤“吴兴徐氏”“伯郊所藏”。这透露出这批藏书与徐氏存在密切关系。而1956年10月17日赵万里致徐伯郊函也为此提供了佐证。在这封信里,赵氏除说明拟收购徐氏出让的21种古籍之外,还有这样一句话:“尊函所开《四库》底本八种及改七芗图,未列入此次书单中,故未估价。”[20]“《四库》底本八种及改七芗图”的描述可与这份书目相呼应:改七芗就是改琦,与书目最末的“改琦画黄荛圃诗卷”相吻合;而如上表所示,《春秋五礼例宗》《革除遗事》《存悔斋集》《雪窗文集》《安南使臣纪事》《禹贡山川郡邑故》6种书上钤有“翰林院印”,正是四库底本之证。虽然数字上存在出入,但以上重合已足以将这份书目与赵万里所见徐氏开列书单联系在一起。综合以上线索,这两叶书目很可能是徐伯郊的另一批拟出让书目。与徐伯郊1956年出让的21种侧重宋元本、黄跋本、稀见方志不同,这批书以嘉业堂旧藏四库底本、稿抄本、批校本为主。从书号距离1956年徐伯郊所出的21种不远来看,这批书出让的时间不会较后者晚太多,应该就在一两年之间。 四、馀 论 本文所关注的几种古籍书目,若置于传统目录框架内来看,其规模与深度几乎都不值一提。然而它们却反映出一种特殊的目录形态,即不以记录藏书为目的,而是服务于收购行为的古籍目录。与藏书目录相比,这类目录的形式较为灵活,既有像清初毛扆所编《汲古阁珍藏秘本书目》那样颇具规模和体系的、可视作藏书目录的较为完备的目录,也有像上文所提到的几种目录一样,篇幅较小,只是对某批图书转让的简单记录。其撰写者也来自多方面,可能是出让者,也可能是购入者,亦有可能是居中沟通、受托整理的第三方。以收购陈清华藏书过程中产生的书目为例,最初是徐伯郊根据自己对陈氏藏书的了解草拟了一份陈氏藏书简目,后来又有陈清华自己开列的一份拟转让书目,再后来是徐伯郊在核对整理陈氏藏书过程中留下的记录性书目,最后是经徐氏核对鉴定、在陈氏拟转让书目上有所增减而形成的最终成交书目。从书目的更迭中,可以观察到收购工作推进的过程;而这些书目正是推进的载体和依据。 这类目录的篇幅可能很小,不一定具有严谨的体系和详细的著录,但其价值却不宜忽视。比如徐伯郊在整理陈氏藏书过程中留下的那份书目,为我们了解陈氏藏书和文物局收购其藏书的过程提供了诸多线索。再比如徐伯郊手书的两份出让书目,其实是关于徐伯郊藏书的珍贵材料。徐伯郊为徐森玉之子,承家学熏陶,在古籍、文物方面有较深的造诣,这也是文物局请他出面在港负责收购流散文物的主要原因之一。过去学界对他的藏书了解很少,这两份出让书目的出现,正可稍稍填补这一空白。 书籍转让是与藏书尤其是私人藏书的兴盛相伴随的活动,由此推测,这类目录的出现应该不会晚于明代。但因为其规模参差,内容精粗不齐,尤其是往往只服务于某一次转让活动,所以长期不被重视,流传下来者寥寥无几。晚清民国以来,时代既近,图书交易频繁,且文献档案保存意识增强,相比前代,应有更多此类目录得以幸存。对这些目录的发掘和研究,将有益于认识近现代古籍交易、流传。 同时,古籍转让书目也提示我们应更关注目录的实用性和针对性。在传统目录学“辨章学术、考镜源流”的背景下,我们往往更重视古籍目录的学术性,或者更重视学术含量高的目录。然而目录本质上是一种实用性很强的文献,它常常服务于某种现实需要(比如管理藏书、古籍转让等),具有较为明确的针对性。就本文所关注的几种目录而言,这些目录内容一般包括书名、版本、册数,稍详细者还会记录批校、题跋信息和旧藏情况,以揭示该书的独特价值。其中固然包含参与者对相关古籍的鉴定意见,具有一定的学术价值,但更为突出的是其作为转让清单的实用性,它们不仅记录了古籍在当时的状态,还成为转让的重要凭据。与此类似的更著名的案例是1940年代初中央图书馆所藏古籍运至香港前郑振铎为这批书所编制的目录。香港沦陷后,这批书被日军掠走,并辗转藏匿多地。战后追索被劫文物的过程中,郑振铎所编制的这份目录成为追讨这批藏书“最为直接也最为有效的依据”[21]。可以看到,古籍目录不仅是古籍典藏、古籍整理的成果,也是这些工作的“重要方法”。由此或可拓展认识和利用古籍目录的维度,也更能理解古籍编目、整理前代目录对于今日古籍保护工作的重要意义。 注释: [1]按,1952年至1965年8月文物局改名为社会文化事业管理局,为避免繁琐,本文对称呼的变化不作区分,统一称为“文物局”。 [2]早在2017年,柳向春先生就已经关注到这批信札。随后围绕信札发表过一系列文章,对相关史事做了详尽的考察(柳向春:《上世纪五十年代荀斋善本回购逸闻》,《东方早报·上海书评》2017年9月14日;《凡是“国宝”,都要争取:香港回购文物记》(上)、(下),《东方早报·上海书评》2018年5月7日、2018年5月8日;《湮没在历史洪流中的辛劳与功绩:郑振铎与香港文物收购》,《紫禁城》2018年第11期;《“二希”回购史事钩沉》,《掌故》(第四集),中华书局,2018年,第86-106页;《荀斋所藏图书回购事补述》,《中国文物报》2020年4月28日;《徐伯郊出售藏书始末》,《版本目录学研究》(第十一辑),国家图书馆出版社,2020年,第337-346页)。本文多有参考。 [3]1955年的收购过程,柳向春《上世纪五十年代荀斋善本回购逸闻》《荀斋所藏图书回购事补述》诸文已有详论。概而言之,文物局方面注意到陈清华藏书始于1952年底,经过两年多的努力,于1955年完成首批善本的收购,同年7月底这批善本入藏北京图书馆。 [4]此信收藏者不详,兹据柳向春《上世纪五十年代荀斋善本回购逸闻》转引。这封信中还提到“到港已两周,初来时忙于找住所,及与郑先生见面,故未上书”。根据《郑振铎年谱》,郑氏曾于1954年12月3日途径香港,与徐伯郊一晤(陈福康编著:《郑振铎年谱》,书目文献出版社,1988年,第509页)。据此判断这通致朱光的信应写于1954年12月。 [5]中国国家图书馆、上海图书馆、中国嘉德国际拍卖有限公司合编:《祁阳陈澄中旧藏善本古籍图录》,上海古籍出版社,2006年,卷首第6-7页。 [6]1955年、1965年入藏北京图书馆的两批陈清华藏书目录以及2004年入藏国家图书馆的陈国琅藏书目录见《文津流觞》2005年第2期(总第12期),第1-5页。 [7]该书详情,参见中华再造善本工程编纂出版委员会编著:《中华再造善本总目提要·唐宋编》,国家图书馆出版社,2013年,第609页。 [8]《祁阳陈澄中旧藏善本古籍图录》,第67页。 [9]刘波《赵万里先生年谱长编》1957年1月21日亦记“文化部文物局向北京图书馆拨交《渭南文集》等善本131册”(中华书局,2018年,第371页),即徐伯郊藏书。 [10]黄丕烈著,屠友祥校注:《荛圃藏书题识》,上海远东出版社,1999年,第737页。 [11]张元济:《宝礼堂宋本书录》,《张元济古籍书目序跋汇编》上册,商务印书馆,2003年,第253页。 [12]收购过程可参见陈君葆著,谢荣衮主编:《陈君葆日记全集》第二卷1952年7月28日、1953年1月9日、2月9日、8月4日、1954年3月7日的记载,香港商务印书馆,2004年,第179、215、220、250、305页。。 [13]转引自柳向春:《赵万里与徐森玉两先生交游述略》,《版本目录学研究》第七辑,北京大学出版社,2016年,第124页。 [14]周子美编:《嘉业堂钞校本目录》,华东师范大学出版社,2000年。。 [15]缪荃孙等撰,吴格整理点校:《嘉业堂藏书志》,复旦大学出版社,1997年。 [16]书目中将此条以墨线删去。 [17]书目中将此条以墨线删去。 [18]周子美:《嘉业堂藏书聚散考》,《文献》1982年第2期,第224页。王茜:《嘉业堂藏书聚散考》,复旦大学博士论文,2005年,第73-114页。 [19]王茜:《嘉业堂藏书聚散考》,第87-88页。 [20]郑重:《徐森玉》,文物出版社,2007年,第201页。 [21]吴真:《郑振铎与中日文献争夺战》,《勘破狐狸窗》,生活·读书·新知三联书店,2019年,第237页。 (责任编辑:admin) |