[王尧]民间叙事的层级与名—动词性二维系统(2)

http://www.newdu.com 2025/07/04 01:07:16 中国民俗学网 王尧 参加讨论

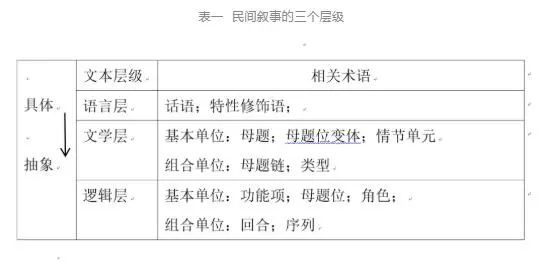

三、民间叙事的三个层级 我将叙事作品的分析平台从具体到抽象分为三个层级:语言层、文学层、逻辑层。 语言层指向口头叙事的话语本身,充分体现叙述者和接受者在外部语境中的实际交流过程。文学层并不依赖日常生活世界,而是将语言层的原始素材转换为情节、人物、叙事方式、文类、审美、风格等经验问题。文学层时常呈现为对一则叙事从语言层抽象后的概要,它概括性地陈述题材,阐明所述事件的原因、动机和过程中相互关联的情节,以体现文本的符号和关系等形式上的“文学性”特征。故事学的“母题”“母题链”“情节类型”“情节单元”“母题位变体”等概念均位于这一层级。逻辑层取消了交流、艺术、文类等方面的差异,其目的不在于对单个文本做出解释,而旨在探寻使口头叙事所以然的普遍思维逻辑。该层关注文本的结构要素如何构成有机的系统,即要素组合的逻辑可能。普罗普的“功能项”“回合”与“角色”,邓迪斯的“母题位”等均是基于这一层级的讨论。总之,采用何种概念,就意味着将文本置于何种平台上进行对话。只有进行同等程度抽象的文本,才能开展平行比较、同类归纳。  一则文本从具体到抽象是不间断的动态过程,逻辑层之后仍可以继续抽象下去,三个层级之间也还有许多过渡性的中间地带。在这一持续浓缩的过程中,我选择如上标准提取了三个横截面,将其设置为操作平台。之所以提取此三层级,因其上已有大量的概念汇集、个案累积和思想沉淀,便于展开对话。实际上,三个层级不尽是逐级归并、量的简化等技术处理的结果,还隐含着研究立场和方法论等质的区别,其中涉及的命题已不是本文纯粹的实验式分析法所能容纳的了。研究者当然还可以依据具体的对象和目标,设置其他标准,重新区分层级。 无论在何层级,叙事文本均可析出“名词性”与“动词性”成分的组合,同一则文本在这三个层级上的呈现形式必然具有同位关系,只不过是逐级抽象的。如在中间的文学层简述为“兄弟分家,兄嫂侵占全部家产,弟弟只分得一条狗”,表层的语言可以用大量细节、很长的篇幅铺陈该过程,深层逻辑可凝炼为“主人公面临缺失,得到魔物”。三个层级作为整体,共同确立了一个限定性的规则系统。依据这些规则,在逻辑层生成的一个陈述句,可以在文学层派生出许多不同的情节;进而,这些情节又能在语言层派生出更多风格殊异的叙事。要分析某一成分对叙事的作用,既要观察其能否纵向流入更抽象的层级及其转换形式,也需在各层级内部从要素的相互关系方面考察和把握。 建立了名、动词维度和三个层级之后,我们可以重新阐释故事形态学兼及口头诗学的一些经典概念。 (一)语言层 民间故事的“话语”和史诗的“特性修饰语”均指向文本的语言层。以“特性修饰语”(epithet)为例,这是表示人或事物特征的形容词或短语,它和所修饰的对象均为名词性成分,如“飞毛腿阿喀琉斯”“灰色眼睛的雅典娜”“英名盖世的江格尔汗”“铁臂的萨布尔”。特性修饰语也可以是一组诗句,如江格尔手下“能预测未来九十九年吉凶,追忆过去九十九年祸福”的军师阿拉谭策吉。有时甚至连人名都不必出现,直接用这样的诗行指代,即形容词性质的特性修饰语被用如名词,或者说,它成了名称的一部分。然而,当语言层的文本被抽象后进入文学层,特性修饰语就不再是必备的成分,往往被过滤掉了。 (二)文学层 一个世纪以来,从汤普森在文学层提出母题、类型,到逻辑层的普罗普之功能项、邓迪斯之母题位,故事形态学理论逐渐从具体向抽象发展。汤普森这样描述母题(motif):“绝大多数母题分为三类。其一是一个故事中的角色——众神,或非凡的动物,或巫婆、妖魔、神仙之类的生灵,要么甚至是传统的人物角色,如像受人怜爱的最年幼的孩子,或残忍的后母。第二类母题涉及情节的某种背景——魔术器物,不寻常的习俗,奇特的信仰,如此等等。第三类母题是可以独立存在,因此也可以用于真正的故事类型。显然,为数最多的传统故事类型是由这些单一的母题构成的。” 这些都是在各类叙事文本中高度复现的成分,它们分别承担不同的叙事功能。第一类是人物角色,包括主人公及各种次要人物,是动作的发出者和承受者,本身是静态、名词性的。第二类为背景,也是静态的。汤普森举的几例分属不同情况:魔术器物通常作为对主人公通过考验后的奖赏或神奇助手的道具;对习俗、信仰的解说通常位于文本首尾,将该文本传说化。第三类是可以独立存在、构成故事类型的单一事件,它们能与前两类母题进行组合,构成情节,必然是叙事性的,即动词、动态的。我们可以将第一、二类表述为“名词性母题”,第三类为“动词性母题”。它们都是对大量叙事文本用“重复律”过滤后所得。至于丹·本-阿默思提出以交流中被重复使用的“象征符号”代替“母题”,在语境中辨认故事的基本成分,则是从语言层出发寻找意义单位,而不是在文学层创设分析单位了。母题的阐释力恰恰不在于语言层的文化及意义。无论语境中的“象征符号”(语言层)抑或情节中的“母题”(文学层),都是学者应用于不同层级的概念工具。 刘魁立《民间叙事的生命树》对于叙事的切分也与汤普森一样在文学层进行。当异文之间的差别表现在动词性的情节时,生命树上可以体现;至于异文之间的名词性变化,并不在其考察范围之内。因此,刘魁立使用的“母题”概念主要指向动词性的。 再看汤普森对“类型”的设想。他最倾心关注的实际是前述第三类,即动词性母题。AT分类法根据情节的相似程度排比归纳而成,其所定义的“情节”实为一连串动词的逻辑连缀。“一个完整的故事(类型)怎样由一系列顺序和组合相对固定了的母题来构成……一种类型是一个独立存在的传统故事,可以把它作为完整的叙事作品来讲述,组成它的可以仅仅是一个母题,也可以是多个母题。” 换言之,同一个类型所指向的文本,应具有相同的动词性母题,其排列顺序也是固定的。至于一个类型之下的异文和亚型将在何种程度上发生变化,即归并类型的边界,我们可以设问:假设一个类型由十个动词性母题构成,当其中多少个变化时,我们可以将它认定为异文或亚型?当母题变化达到一定程度时,叙事重心明显转移,如果将它界定为另外一种类型,界限又在哪里?普罗普早就提出类似的问题,他说: 在所有其他成分保持不变的情况下,一个成分的变化提供的是一个新的情节,还是不过是旧情节的一个变体?这显然是个变体。而如果变化的是两个或三个、四个成分呢?或者如果略去或补充一、二、三个成分呢?质的问题就变成了数量的问题。似乎不管我们如何确定“情节”的概念,将情节与变体区分开来都是完全不可能的。在此似乎只有两种观点:或者说每一个变化提供了一个新的情节,或者说所有故事提供的是以不同变体形式存在的一个情节。其实,两种说法表达的是同一个东西:所有神奇故事都应被看作是诸多变体构成的一根链条。 普罗普将所有神奇故事视为一种类型,方法是将其在文学层歧异而逻辑层同一的动词性成分进行归纳,重在强调功能的同一性。他的“功能项”比“情节”更为抽象,因此他实际上并未从文学层就该问题作出针对性的解答。 名词性成分的变化也有各种复杂的情况,有些可以不依赖动词而独立变化,另外一些则往往与动词搭配,整个组合一起转变。名词性成分导致的变异在AT分类法中通常被认为不足以构成新的类型。如前所述,AT分类法的“类型”概念建立在动词性母题所构成的情节基础上,名词被视为动词的依附性、连动性成分。AT“类型”仅是“情节类型”,不能等同于“角色类型”“结构类型”“主题类型”。故,不宜将“AT类型”“情节类型”简称为“类型”。 (三)逻辑层 汤普森将叙事文本看作是一系列依序出现的母题,他去掉某些细节,将文本在文学层中呈现;普罗普的故事形态学则在逻辑层面,将一连串标识了情节进程的动词进一步抽象,在聚合关系上将具有同类功能的动词予以合并,叙事文本被视为一系列功能项的有序组合。逻辑层注重人物行为的逻辑关系,逻辑顺序不同于语言层中故事的自然讲述顺序。 邓迪斯在提炼叙事的深层结构方面,吸收了派克(Kenneth L.Pike)和普罗普的方法,设定以母题位(motifeme)作为表示结构的单位,它等同于普罗普的功能项(function),如此就将“功能项”也纳入“母题”的概念序列了。邓迪斯将常见的印第安故事析为6项母题位的组合(缺乏、缺乏的结束、禁令、违禁、后果、试图逃避后果)。邓迪斯提出的这一组概念,由丁晓辉对应语言学术语翻译如下: 丁晓辉就此组概念的关系论道: 邓迪斯借用派克的motifeme(母题位)代替普罗普的function(功能),表示某个motif(母题)在整个故事结构中具有的功能,以及对应此功能它应该在整个故事序列中所处的位置。……allomotif(母题位变体)指代具有同一功能(motifeme)的所有motif,它们的外在形式(motif)可能大不相同,但本质相同。……一方面,同一motif可以出现在不同位置发挥出不同的功能(motifeme);另一方面,不同的motif也会因为能够放置在同一位置而发挥相同的功能(motifeme)。由于具有同一功能的motif往往不止一个,那么这些同质异形的所有motif就是同一motifeme的allomotif,即motif的变形(变体)。因此,motif、motifeme和allomotif分别代表了民间文学内部结构基本单位的形式、本质与变形(变体)。……具有相同功能(function)的多个motif可归纳为一个motifeme。相应地,一个motifeme中包含的多个motif,是这个motifeme的变体allomotif。 因此,“母题位”(motifeme)指向本文设定的逻辑层;“母题”(motif)和“母题位变体”(allomotif)均位于文学层。 “回合”(move)与“序列”(Sequence)是多个功能项的组合。普罗普在指出神奇故事的31个功能项之后,提出“故事是什么”的问题。他以“回合”作为衡量故事的单位: 从形态学的角度说,任何一个始于加害行为或缺失、经过中间的一些功能项之后终结于婚礼或其他作为结局的功能项的过程,都可以称之为神奇故事。结尾的功能项有时是奖赏、获得所寻之物或者就是消除灾难、从追捕中获救等等。这样的过程我们称之为一个回合。每一次遭受新的加害或损失,每一个新的缺失,都创造出一个新的回合。一个故事里可以有几个回合,因而在分析文本时首先应该确定它是由几个回合构成的。 根据普罗普的看法,故事就是一个及一个以上的回合按不同方式结合的产物。一个回合始于加害或缺失,终于对它们的消除。克洛德·布雷蒙对普罗普的从加害(或缺失)到消除的“回合”进行了简化。在他那里,三个表示事物变化过程的功能项构成“基本序列”(sequenceelementaire),“基本序列”互相结合产生“复合序列”(sequencecomplexe)。构成“基本序列”的单位仍然是普罗普的“功能项”。 无论普罗普的“回合”还是布雷蒙的“序列”,都以功能项为单位,认为一个故事可由多个回合或序列构成。普罗普列举了单一故事中回合的8种基本组合方式,除此8种之外,均为复合故事。布雷蒙举出基本序列构成复合序列的3种常见方式。他们重在展示文本的纵向结构深度和复杂的逻辑可能。在文学层,故事学领域目前尚无与回合或序列对应的概念。 四、名—动词性二维系统 明确了文本系统的名—动词性维度和三个层级之后,我们可从三种路径重新审视民间叙事。 第一种,以动词性成分为标准,对名词性成分无任何限定。动词性成分在不同叙事文本中重复出现、对推动情节起关键性作用,如“射日”“识宝”。程蔷《中国识宝传说研究》以“识宝”这一动词为标准,凡含有这一动作的材料都被纳入,包括西域胡人、回回、江西人、南蛮子、洋人等不同人物作为行为主体,情节亦各不相同。以连续的动词组合为标准,不仅可以在文学层提取“情节类型”,也可在逻辑层归纳“结构类型”。以普罗普提炼的31个功能项为例,若将故事抽象为一系列功能项,功能项及其顺序均相同的故事就共属一个“结构类型”。 第二种与上相反,以名词性成分为中心,不限定动词性成分,可以得到围绕某一人、物、时、地或抽象主旨的全部叙事。它能够不限情节地聚合含有同一名词的全部文本。如顾颉刚的“孟姜女故事研究”系列,凡涉及“孟姜女”的传说、故事、歌谣、说唱材料全都成为他的研究对象,并不要求情节或结构的一致。名词并无直接推进情节的作用,一些重复出现并具有特定意义的名词性成分,如“西湖”“魔戒”“江格尔”之类,其上附着的动作可在一定限度内自由选择,导致含有相同名词的文本可以朝若干不相关的方向延展情节。 施爱东指出:“在中国故事中,著名的故事大多是以主人公的属性和姓名来标识的……而以历史人物或虚拟的历史人物为中心的各类传说,在普罗普的故事形态学中是不合法的。故事形态学不承认‘物’(人物、事物)为中心的传说具有‘类’的特征或‘类’的研究价值。于是,如何对这些具有浓郁中国特色的“物”的故事进行结构分析,就成了中国故事学所面临的一个问题。”如果从名词性的视角看去,恰恰因为传说附着在地方风物或人物这一名词之上,围绕该名词可以有许多不同的叙事,它们以名词为交点,不必非得有动词性成分的重复。 在以动词性为标准的文本体系中,传说与故事均呈现为一连串动词性成分的组合,即便发生人物、历史事件、地方特色等名词性变化,譬如阿凡提变为徐文长,二者仍被视为同一情节或结构类型。而在以名词为中心的文本体系中,这两则就分别属于不同的人物传说。反之,如果名词相同、动词相异,甚至情节全无交集,二者就是由同一名词维系的不同叙事。它们或是围绕同一主题,或是在某种程度上互文,可称为“同名”叙事。当今各地政府为开发旅游新编许多地方传说、导游辞,对某一风物(名词)的解说与当地民间口头流传的说法相距甚远。若以动词为标准,则两种解说未必有关。文本的变异固然有语境的作用,也有文本自身形态的因素。文本在名、动词两个维度上的变化均应被视为异文,一组异文不必有发生学上的联系(同源关系)。 以上两种标准之下的分类结果,内容常有交叉。以牛郎织女传说、董永传说与当代都市题材的网络小说《新牛郎织女》为例,若以“牛郎织女”为取向,那么第一、三种可纳入,而董永传说虽情节近似也不应采纳。若以情节为分类标准,则前两者中的部分文本或属同一类型,《新牛郎织女》则无甚相关。我们既不能用名词性的“牛郎织女”去指称动词性的“窥浴-窃衣-成婚-分离”叙事,亦不能要求“殉情化生”的恋人名字只能是“梁山伯与祝英台”。 由此引出第三种,以动词与名词双重维度进行界定。在《孟姜女故事的稳定性与自由度》一文中,施爱东提出应该定义一个以“物”为中心的故事类名,所以才有“同题故事”。“同题故事”包含两项要求:一是要围绕同一主人公(孟姜女),二是围绕同一标志性事件(含9个节点)。所有具备“为死去的丈夫而哭倒长城”这一“标志性事件”(含9个节点)的孟姜女故事都可以被称为“孟姜女同题故事”。在我看来,这正是以名词(孟姜女)与动词(9个节点)共同作为衡量故事相似度的标准。 我们可以假设一些可能性来推衍“同题故事”的范畴。像施爱东例举的“狼外婆”与“老虎外婆”,在“名”上还是有明显区分的;假如有一则故事,同样包含孟姜女同题故事的9个节点,但是它的主人公名字叫作“孟女”或“姜女”呢?这在少数民族中确实存在!如果说“孟女”“姜女”不过仍是“孟姜女”的变体,那么假如某则“孟女”故事仅包含8个节点,与孟姜女同题故事的节点路线发生偏移呢?再进一步,若又有许许多多的文本,从名称和节点两方面都在发生渐变呢?我们该如何划定对象的边界?换言之,施爱东分析的材料是典型的孟姜女故事,而我例举的情况是“非典型”。从典型向非典型的过渡往往是含混不清的,我们能否找到一种分析工具,对所有文本的衍变作整体性考察? 本文提出的名-动词性二维系统正是基于这一目标的尝试,它与施爱东“同题故事”的关系是:“同题故事”是以“孟姜女名+9个节点”为条件,在名-动词二维坐标的区域内定位所得的集合。标准是研究者根据需要自设的,未必非得像“孟姜女名+9个节点”这样具体,也可以抽象如“异类婚”:人与异类(抽象名词)婚恋(动词)。检索条件越简单、模糊,在坐标系中得到的交点就越多,覆盖的区域也就越宽泛。 此外,名、动词的区隔还有很多功能,比如命名。分类标准亦应体现在命名方式中。按名词归类,就名为“孟姜女型”“牛郎织女型”;按动词分类,则名之以动态词组。因此,情节类型、结构类型的命名只能是动词性的,不宜用名词如“两兄弟型”——“两兄弟”可以生发出许多歧异取向,牛郎织女、狗耕田,抑或《格林童话》里弟弟斩恶龙娶公主、然后兄弟重逢的故事。什么叫“白蛇传”“灰姑娘”“白雪公主”故事?新编网络段子里有很多令人瞠目的离奇情节,但那只是共享同一个主人公。假使几则文本共享某些情节,即便名字有孟姜女、江女与葫芦姑娘的分歧,在动词性视角下依然可以将其认作同一类文本。为避免指代矛盾,较为精准的用法是以“牛郎织女型”指代以此为主人公的任意情节的文本,以动词的连缀表示含有此类情节的、施加于任意名称的主人公之叙事。所以,“牛郎织女”“蛇郎”“七夕”等标示主题或主人公的名词性成分,虽常被用于对自然文本的“经验命名”,却不宜用作“理论命名”。讲述人、记录者或出版方对民间叙事的命名,指代的均是“这一则”自然文本,故个别经典作品、代表性篇目的标题不宜用于指称相关的类型。否则,类型划分将无法排除经典文本的干扰,可能导致标准的错乱混淆。为语义完整而必须出现的附着成分(如“窃衣”的“衣”),应默认它的可变性。 在三个文本层级中,名词性成分也从表示特定人、物的具体名词,逐级凝练为抽象名词。从“放羊娃与龙女”到“凡人男子与动物女性”,再到“人与异类”,限定条件放宽,指涉的范围逐渐扩大;同时,人、物的性格和属性也在空洞化,隐藏在背后的族群、信仰、历史、现实等背景渐趋消泯。仍以普罗普为例,他在逻辑层提取的名词性成分主要是七个角色:加害者(对头)、赠与者(提供者)、相助者、要找的人物(公主)、派遣者、主人公、假冒主人公。角色不同于人物,它一定与功能有关。有些人物在故事结构中没有功能作用,就不能充当角色,在此意义上的人物仅位于文学层、语言层。角色具有结构关系性质,位于逻辑层,而人物的性格在逻辑层已经被剥离了。每个角色其实就是相应功能项的动作发出者:派遣、帮助、加害、赠与……所以,叙事文本的层级越抽象,其中的名词性成分就越稀薄(趋近于0),该层级的叙事表达就越接近纯粹的动词组合(横轴)。 (责任编辑:admin) |