[耿羽王德福]类型比较视野下的中国村庄“人情”研究*(6)

http://www.newdu.com 2024/11/24 04:11:06 民俗学博客 耿羽 王德福 参加讨论

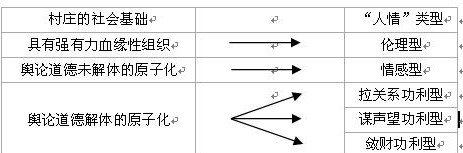

理解浙江奉化村庄的关键词是“经济分层”,当地村庄有着明显的经济分层现象:村庄中5%的家庭年收入为10 ~100万元甚至更多,20%的家庭年收入为5 ~10万元,70%的家庭年收入为2 ~5万元,5%的家庭年收入在2万元以下。当地村庄的“人情”异化情况并不遍布全村,而只集中在富裕阶层之中,即只有那5%的少数富人能够“炫富”,大多数普通村民仍是进行着情感型的“人情”往来。少数富人能够利用“人情”“炫富”,既有“人情”自身的原因,又有村庄性质的因素。首先,上文已经说过,“人情”往来的一个特点,是以金钱作为交往的媒介,但是礼金的额度在情感型“人情”村庄中又很难被控制住,这就是为什么中国大多村庄中的村民都觉得“人情”礼金是一项沉重的负担的原因,而在经济分层明显的村庄之中,礼金任意发展会导致更为严重的后果,即由于“人情”以货币作为交往的媒介,这就有可能导致人们因为支付不起礼金而退出或缩减人际交往圈,“人情”这种交往机制在这时反而起到一种排斥交往的反作用。从总的礼金标准来说,高昂的礼金标准[10]对于富裕家庭来说只是个小钱,但对于一般家庭来说却是一项负担,从个体送礼的层面说,人们特别是以朋友的身份送礼时,可以根据感情好坏以及经济状况来自主确定所送礼金数目,[11]这时,富裕家庭给一般家庭送高昂礼金,会成为一般家庭在的经济负担,因为富裕家庭送出礼金后,一般家庭也必须以富裕家庭的礼金标准来还礼。这样,当地的经济分层便转化为了社会交往层面的分层:像戴书记那样的富人,不管请多少人他以后都还得起礼,他就可以随意地扩大“人情”圈,状况一般的村民,还是按照正常的状况开展“人情”往来,而特别穷的村民,只能把“人情”圈压缩至请“至亲”。其次,当地村庄的内在性质,也构成了富人能以“人情”“炫富”的因素。当地村庄的舆论系统并未完全瓦解,但在货币逻辑侵入后,已经开始发生转变,如村庄中的“面子”评价机制是分层级的,基础性的“面子”是“有没有钱”,第二层的、扩展性的“面子”才是传统的那些评价[12]。当“有没有钱”成为村庄中的舆论评价的基础机制后,富人用“人情”来谋取声望才有了收获效果的可能性。 “人情”类型与村庄社会基础的大略关系,可以用下图来表示(图2):  六、如何改造异化的“人情” 改造异化的“人情”,首先是改造“人情”自身。“人情”之所以会成为一种沉重债务、起到排斥交往的反作用、乃至成为敛财的工具,关键就在于其把金钱作为人情联系的载体。当下大多数农村随着生活水平的提高,已不再需要通过融资的方式来完成家庭中的各种仪式化庆典,因此,淡化“人情”中的“钱味”是改造“人情”的重点。我们在浙江奉化村庄中调查时,一位徐姓村民时说,“我有表兄妹30多个,关系很好,但我们之间有个规矩,办事时互相走动但不送礼,我们这么做的原因是想避免无谓的浪费。”黄玉琴(2002)提出的“减少生命礼仪中礼金的数量,并且将其物化”的改造方式,和徐姓村民的做法有异曲同工之处。这种“纯交往”的方式,既减轻了大家的经济负担,又仍能起到建立和巩固人际关系的效果。 改造异化的“人情”,更为基础和关键的方式是改造和重塑村庄中良性的人际关系。“人情”是村庄中人际关系关系的反映,“人情”的异化实质是村庄中人际关系关系的异化。在“家族”和“国家”这两种强制力量都在村庄中式微后,很多地方的村民成了阎云翔(2006:5)描绘的那种“无公德的个人”,他们“表现出一种极端功利化的自我中心取向,在一味伸张个人权利的同时拒绝履行自己的义务。”改造异化的“人情”,就是要在村庄中重新创造出一种力量,掌控住村庄中正面的舆论和道德,以便能够抑制这些个人意志过于膨胀的工具性利用“人情”的行为。“家族”传统在这些极端“原子化”的村庄中基本上是不可能复兴的,这种情况下该依靠何种力量呢?我们可以借那些还未出现大规模“人情”异化现象的村庄来反观,如河北青龙B村,该村中“人情”是“被动地”未异化,该村由于地处山中以及打工经济刚刚兴起,市场化逻辑没有充分进入村中,因此该村的传统舆论和道德能够保持得较好,但这并不能保证今后村庄越来越“现代”后舆论和道德不会被消解。而湖北宜都的C村,相对来说则是在“主动地”保护着村中的舆论和道德,而其依靠的力量是村级基层组织。宜都在全国一片“裁撤村组干部”的风潮中反而在不断加强村级基层组织的建设,如保证村干部队伍的稳定,[13]如充分调动起村庄中村民小组长、村民代表、党员、信息员的作用而不是让其成为“摆设”。在“原子化”村庄中树立起非家族型的精英具有重要的意义:在一片平等细碎的“原子”核心家庭中,一些又热心公益事业又敢说直话的人能够浮现出来,他们能够批评村庄中的不良风气,他们也善于创造村庄中的正面风气。C村依靠村干部和“积极分子”的主体能动性,在开会、纠纷调解、公共设施建设这些“实”事中,对是非进行明辨,对善恶进行奖惩,如此保持和建构了村庄中正面的舆论和道德这种比较“虚”的东西。C村的成功经验是颇有借鉴意义的,“新农村建设”不能只是把重点放在补贴、项目资金上面,除了经济上、物质上的建设,还应注重文化上的、非物质上的建设,毕竟没有良性的文化网络的支持,投入再多的钱,村庄也将面临破败和解体。现在“原子化”村庄已经成为了中国农村的主流类型,在传统家族力量不可逆、现代司法力量对于“虚”事又不可及的情况下,利用发展和加强村级基层组织来抑制村庄中异化的人际关系、重塑村庄中正面的道德和舆论,是一条可取之道,同时也可能是如今最具现实可能性的一种办法。 (责任编辑:admin) |